为行化疗的肺癌患者使用重组人粒细胞集落刺激因子实施治疗对其免疫功能的影响

2021-12-09王卉卉张炜宇

王卉卉,张炜宇

(1. 南京市江宁医院肿瘤内科,江苏 南京 211100 ;2. 东南大学附属中大医院普外科,江苏 南京 210009)

进行化疗的恶性肿瘤患者外周血白细胞及中性粒细胞的数量会降低,使其免疫功能会受到严重的影响,导致其发生各种化疗不良反应,降低其进行化疗的效果。重组人粒细胞集落刺激因子是基于重组DNA 技术研制而成的一种药物。该药可促进粒系造血祖细胞的增殖和分化,加速粒细胞、单核细胞的分化和成熟,从而有效地增强患者的免疫功能[1]。相关的研究结果证实,为进行化疗的患者使用重组人粒细胞集落刺激因子进行治疗可降低其感染等不良反应的发生率[2-3]。本文主要是探讨为进行化疗的肺癌患者使用重组人粒细胞集落刺激因子实施治疗对其免疫功能的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本文的研究对象为2018 年3 月至2021 年3 月期间某医院收治的50 例肺癌患者。研究对象的纳入标准为:1)已接受3 个月以上的化疗。2)预计生存时间≥3 个月。3)对本次研究知情,同意配合完成本次研究。研究对象的排除标准为:1)患有白血病等血液系统疾病。2)患有精神疾病或心理疾病。3)病情分期为Ⅲ期以上。随机将这些患者分为常规组(n=25)和观察组(n=25)。常规组患者中有男14 例,女11 例;其年龄为33 ~65 岁,平均年龄为(48.3±16.7)岁;其化疗时间为3 ~14 个月,平均化疗时间为(8.5±5.5)个月。观察组患者中有男13 例,女12 例;其年龄为35 ~66 岁,平均年龄为(49.1±16.9)岁;其化疗时间为3 ~17 个月,平均化疗时间为(10.5±6.5)个月。两组患者的一般资料相比,P>0.05。

1.2 方法

为两组患者选取以下任意一种方式进行化疗:1)在每个治疗周期的第1 天和第8 天,为患者静脉滴注600 mg/m2的吉西他滨。在每个治疗周期的第1 天,为患者静脉滴注175 mg/m2的紫杉醇。在每个治疗周期的第1 天,为患者静脉滴注AUC 6 的卡铂。21 d 为1 个治疗周期。连续治疗3 个周期。2)在每个治疗周期的第1 天为患者静脉滴注46 mg/m2的异长春花碱。在每个治疗周期的第1 天为患者静脉滴注60 mg/m2的多西紫杉醇。21 d 为1 个治疗周期。连续治疗3 个周期。同时,为两组患者均使用常规方法增强免疫功能,方法是:告知患者保持良好的作息习惯,饮食清淡,多吃富含蛋白质和维生素的食物。让患者及时根据环境温度的变化增减衣物,防止受凉。定期对患者病房内的空气、地面及物品进行消毒。让患者在出门时戴口罩,尽量不去人群密集的公共场所。避免对患者进行穿刺、输液及抽血等治疗操作,防止其出血。在此基础上,为观察组患者使用重组人粒细胞集落刺激因子进行治疗,方法是:在每个治疗周期最后一次使用化疗药物结束后48 h,为患者在腹部、大腿外侧或上臂三角肌皮下注射2.5 μg/kg 的重组人粒细胞集落刺激因子,注射后其局部皮肤会隆起1 cm左右。每天注射1 次,连续治疗14 d。

1.3 观察指标

1)治疗前后分别检测两组患者的外周血中性粒细胞计数及中性粒细胞计数恢复正常的时间。健康人的外周血中性粒细胞计数≥2.0×109/L。2)治疗前后分别使用流式细胞仪检测两组患者血清CD3+、CD4+及CD8+的水平。

1.4 统计学处理

对本次研究中的数据均采用SPSS 25.0 统计软件进行处理,计量资料用均数± 标准差(±s)表示,采用t检验,计数资料用百分比(%)表示,采用χ²检验。以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

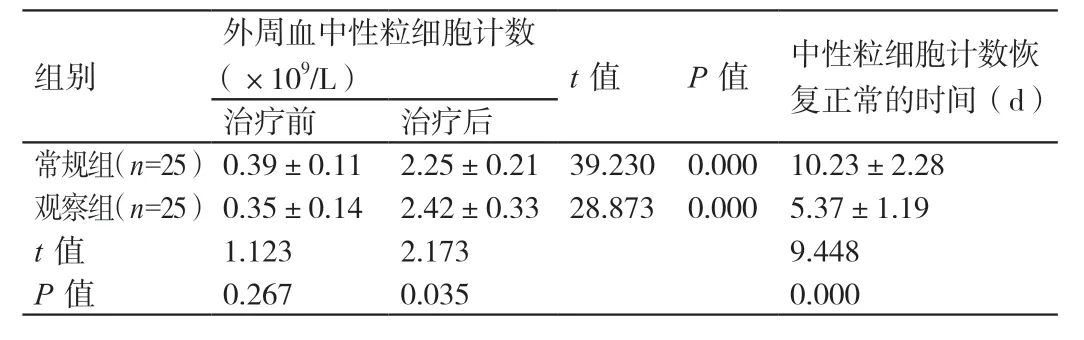

2.1 治疗前后两组患者的外周血中性粒细胞计数及中性粒细胞计数恢复正常的时间

治疗前,两组患者的外周血中性粒细胞计数相比,P>0.05。治疗后,两组患者的外周血中性粒细胞计数均升高,与治疗前相比,P<0.05。治疗后,观察组患者的外周血中性粒细胞计数高于常规组患者,其中性粒细胞计数恢复正常的时间短于常规组患者,P<0.05。详见表1。

表1 治疗前后两组患者的外周血中性粒细胞计数及中性粒细胞计数恢复正常的时间(± s)

表1 治疗前后两组患者的外周血中性粒细胞计数及中性粒细胞计数恢复正常的时间(± s)

组别外周血中性粒细胞计数(×109/L) t 值 P 值 中性粒细胞计数恢复正常的时间(d)治疗前 治疗后常规组(n=25) 0.39±0.11 2.25±0.21 39.230 0.000 10.23±2.28观察组(n=25) 0.35±0.14 2.42±0.33 28.873 0.000 5.37±1.19 t 值 1.123 2.173 9.448 P 值 0.267 0.035 0.000

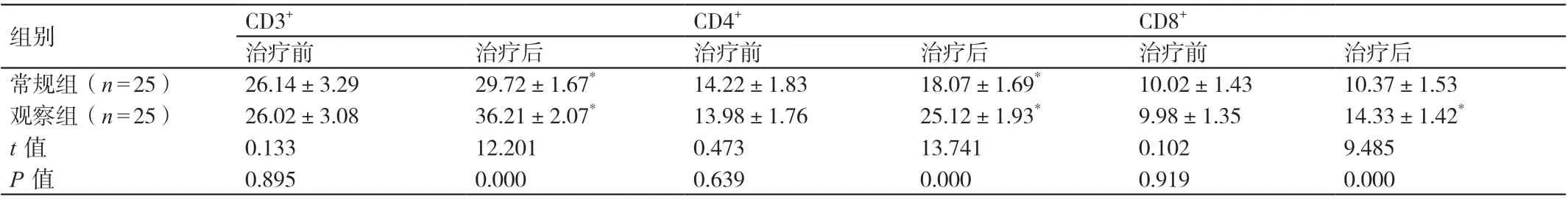

2.2 治疗前后两组患者血清CD3+、CD4+及CD8+的水平

治疗前,两组患者血清CD3+、CD4+及CD8+的水平相比,P>0.05。治疗后,两组患者血清CD3+、CD4+及CD8+的水平均升高,与治疗前相比,P<0.05。治疗后,观察组患者血清CD3+、CD4+及CD8+的水平均高于常规组患者,P<0.05。详见表2。

表2 治疗前后两组患者血清CD3+、CD4+ 及CD8+ 的水平(%,± s)

表2 治疗前后两组患者血清CD3+、CD4+ 及CD8+ 的水平(%,± s)

注:* 与治疗前相比,P <0.05。

组别 CD3+ CD4+ CD8+治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后常规组(n=25) 26.14±3.29 29.72±1.67* 14.22±1.83 18.07±1.69* 10.02±1.43 10.37±1.53观察组(n=25) 26.02±3.08 36.21±2.07* 13.98±1.76 25.12±1.93* 9.98±1.35 14.33±1.42*t 值 0.133 12.201 0.473 13.741 0.102 9.485 P 值 0.895 0.000 0.639 0.000 0.919 0.000

3 讨论

化疗是目前临床上治疗恶性肿瘤的主要方法之一。进行化疗的患者外周血中性粒细胞及白细胞的数量会减少,免疫功能会减弱,其神经系统会受到损害,进而可发生多种化疗不良反应。发生化疗不良反应会延长患者进行化疗的时间,降低其进行化疗的效果[4]。近几年,重组人粒细胞集落刺激因子被广泛用于防治化疗不良反应。该药可加速粒细胞的增殖和分化,强化造血干细胞及粒细胞的功能,防止免疫细胞的数量减少[5-6]。中性粒细胞具有趋化作用、吞噬作用和杀菌作用。T 淋巴细胞是人体内重要的免疫细胞[7-8]。CD3+、CD4+及CD8+均为T 淋巴细胞的亚群。患者血清CD3+、CD4+及CD8+的水平可反映出其免疫功能的强弱。本次研究的结果显示,治疗后,观察组患者(在使用常规方法增强免疫功能的同时使用重组人粒细胞集落刺激因子进行治疗)的外周血中性粒细胞计数高于常规组患者(仅使用常规方法增强免疫功能),其中性粒细胞计数恢复正常的时间短于常规组患者,其血清CD3+、CD4+及CD8+的水平均高于常规组患者,P<0.05。这说明,为进行化疗的肺癌患者使用重组人粒细胞集落刺激因子实施治疗可增强其免疫功能。