基于共现词语义网络的动物保护议题生态话语分析

2021-12-08曾抒羽

曾抒羽

[摘 要]将生态话语分析作为一种检验和阐释话语的工具,可揭示微博舆论中关于动物保护议题存在的态度和观念。文章选取微博上一则典型虐猫事件的新闻报道评论作为语料,生成共现词语义网络,归纳出“反虐待动物立法探讨”“移情交流”“人类中心主义”三种框架,在此基础上完成生态话语分析中的文本描述,并进一步揭示和阐释不同话语框架中透露的动物伦理观及其语言特征。文章对生态话语进行社会文化实践分析认为,反对虐待动物仍是公众最主要的诉求,养宠人群的增加使反虐待动物成为公众热议的话题,公众因动物伦理取向不同而导致舆论中的话语冲突。

[关键词]语义网络分析;动物伦理;生态语言学;生态话语分析;生态文明建设

一、研究缘起和研究问题

1822年英国议会出台的《禁止残忍和不当对待牲畜法案》被普遍视为现代动物保护运动的发端。19世纪60年代英国动物保护思想传入中国,一部分中国知识分子从中国传统文化中挖掘出过往被忽略的“爱物”传统,促发了对“自我”的思考。①20世纪70年代开始,环境哲学范畴中的动物福利(animal welfare)、动物权利(animal right)在世界民权运动高涨的背景下被提出。动物伦理倡导者主张“在考虑生命个体的利益时不管这些利益是什么,按平等原则必须把基本要素扩大到所有生命的个体,无论是黑人或白人,男人或女人,人或者动物”。②其依据在于:无论是科学还是哲学都没有理由否认动物(特别是高等脊椎动物)具有感知(sentience)能力,“道德以感觉为界限”,③而非事实上的理性、智力、道德认识等差异,因此动物同样享有道德权利,而不应被置于道德关怀之外,忽视其对痛苦和愉悦的感知。

这一理论不仅在海外而且在传播至中国后都存在争议,争议围绕着动物是否具备独立于人类的内在价值的命题展开。有学者考证,杨通进在1993年发表的评述性文章中首次将西方两大环境伦理学流派即动物权利论和生物中心论介绍至中国学界。①随着功利主义(utilitarianism)道德哲学论著《动物解放》于20世纪90年代在国内出版,民间动物保护志愿者开展动物保护活动,更多的学者加入到这项讨论当中。邱仁宗引述儒家、功利主义、深层生态学等思想流派的观点,认为人类对动物有直接义务的观点具有“令人信服的伦理学根据”。②邱仁宗的观点遭到了以赵南元为代表的学者的反对,后者认为动物不具备感知能力,将动物视为道德主体的立场会成为西方中心主义的“第五纵队”,国人需提高“警惕”,并视前者文章为“进口的一船洋垃圾”。③此时学术界探讨的“动物问题”还只是关于动物本体论的问题,另一种“动物问题”的出现,即“动物虐待、物种灭绝等动物正义和伦理问题”成为人类文明危机症状之一。④面对这类形而下的动物问题,中国已出台《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国森林法》和《实验动物管理条例》等多部法律应对,但普通人接触较多的家养动物⑤并不在法律的保护范围之内。2006年中央电视台《新闻调查》栏目曝光“高跟鞋踩猫事件”,最早揭露了以贩卖虐杀动物为内容进行牟利的团伙组织。随着传播渠道的多元化,一条贩卖被国家网信办认定为“违法违规的血腥暴力信息”的图片、视频灰色产业链正在形成,⑥与中国生态文明建设的脚步逆流而行。面对这样的现象,2009年中国法学专家发布了《反虐待动物法(专家稿)》建议,但正式立法尚未落实,“(部分法学学者)把现行法律对动物的保护(更不用说非官方的动物保护主张)视为域外影响的结果,认为它们脱离了中国社会发展阶段,也不符合中国国情”。⑦在这种背景下,官方与民间发起或参与的动物保护运动对推动中国动物法制建设发挥着巨大的作用。其中,爱护动物的普通民众、动物保护组织和媒体成为伴侣动物保护运动的主体,⑧但三者自身存在或面临着一些舆论困境:“动物保护者”的媒介形象由正面向负面转变,该群体在媒介俯视效应之下的话语权缺失;⑨媒体在涉及动物新闻报道中存在无意的物种歧视、视觉残忍、娱乐化报道等丧失新闻伦理的行为。⑩

语言是一种象征性的行动(symbolic action),?輥?輯?訛话语在发出的同时都是在“做”某事。微博作为公众舆论平台,其中形成的话语空间充满着多元利益主体的博弈,媒体、动物保护者及其反方在此将虐待动物问题建构为公众议题。反虐待动物这项公众议题存在诸多话语冲突。

本文就此提出如下研究问题:(1)针对虐待动物事件,微博评论者的话语主要有几类?(2)不同话语在语言使用上有什么特点?(3)不同的话语含有怎样的态度和动物伦理取向?本文借助计算机辅助手段,在共现词的语义网络中归纳、描述微博與论中动物保护议题的评论框架。生态话语分析(ecological discourse analysis)作为检验和阐释话语的工具,能够揭示话语中蕴含的与生态有关的意识形态问题。

二、理论框架

(一)生态话语分析:一种话语分析的路径

当前人口的急剧增长、资源的无节制开采、人对动物的掠夺和剥削、自然环境的破坏等已成为全球性的生态问题。20世纪80年代,各学科纷纷出现“生态”转向,生态语言学(ecolinguistics)在此背景之下诞生。语言学者韩礼德(Michael A. K. Halliday)把语言视作社会系统的一部分,认为人类通过语言来认知世界、创造意义并建构世界,因此人类语言对于环境问题的解决发挥着重要作用。①生态话语分析的目的在于通过“展现语言特征集群如何汇集形成一种特定世界观或者‘文化符码”,②以此揭露话语中的意识形态问题。改进语言亲生态表达,推动人们增强生态意识,已成为语言学者的社会责任。生态语言学研究的对象也从最初的生态主题文本,扩大为对各个主题话语的生态分析(ecological analysis of discourse)。③

目前生态语言学研究主要有三個范式,分别为豪根范式(Haugenian Dogma)、韩礼德范式(Hallidayan Dogma)和认知范式(Cognitive Dogma)。豪根范式与后两者的最大区别在于将“生态”视为一种隐喻,研究语言在不同文化、社会和自然环境中的生存和演化状况,旨在保证语言环境的生态平衡。因此,运用田野调查法研究语言多样性和语言规划政策,是豪根范式的主要工作内容。语言对生态问题有着重要影响是韩礼德范式和认知范式的前提,这两种范式强调改进语言使用是语言学家(或话语分析者)的社会责任,皆把语篇分析法、批评话语分析(critical discourse analysis)作为研究方法,揭示语言作为社会结构与环境的关系。认知范式还利用认知语言学的一系列理论进行生态的批评话语分析,例如阿伦·斯提比(Arran Stibbe)将理论框架部分搭载于认知语言学中的隐喻、认知框架理论和语言删略理论之上,从语言现象中探究人的生态观。④韩礼德创立的系统功能语言学(systemic functional linguistics)理论为韩礼德范式和认知范式在语篇文本层次描述话语特征贡献了方法论基础:通过分析词汇和小句的及物性、情态分析、评价资源等语法特征来阐释人类与生态系统的关系,能够揭露不公平现象的语言表征。⑤另外,由于生态话语分析与批评话语分析的道德出发立场类似,都具有外显的政治性——对“弱者”的维护,因此也有学者称其为“生态批评话语分析”(eco-critical discourse analysis)。⑥在生态学视域的观照之下,生态话语分析成为批评话语分析的一种新的研究路径,不过二者侧重的研究对象不同,用以指导批评的哲学、伦理学框架也有所不同。生态话语分析同时顾及生态维度和社会维度,并不像批评话语分析那般侧重于揭露话语中隐含的人类社会中的权力不平等,而是关注人与自然、人与其他物种之间的关系,将研究范围扩大到自然界的生存环境。①由于动物无法对不利于自己的话语进行批评和抵抗,生态话语分析者有必要揭示动物受到的不公平对待,从而提高人类与其他生物和谐共生的生态意识。

国内生态话语分析研究大多遵循批评话语分析从“语篇层次、话语实践层次”到“社会文化实践层次的分析”②的步骤,在语篇分析层次遵循韩礼德范式并结合系统功能语言学理论来完成文本分析。由于系统功能语言学中的语言系统分析是建立在英语语法之上的,因此目前国内研究文本来源多为英文语料,如英文媒体新闻报道、③英语国家行业广告④和英语文学作品⑤等,对汉语语篇分析缺乏一定的适用性。一些中国学者尝试在两种范式的研究框架中建构新的生态话语分析模式,如:何伟和张瑞杰引入来自地理学的“场所观”概念来衡量话语中人类生态归属感的维度;⑥赵蕊华和黄国文认为话语分析要结合当下中国政治、社会、经济发展和历史文化因素,由此提出了和谐话语分析(harmonious discourse analysis)方法,通过案例呈现和谐话语分析框架对中文、英文语篇的适用性。⑦

(二)生态话语分析中的生态哲学观

生态话语分析者从自己的生态哲学观(ecosophy)出发对话语进行解释和评估。⑧“生态哲学观”概念最早由阿伦·奈斯(Arne Naess)在阐述深层生态学运动纲领时提出,指的是一种“生态和谐或者平衡的哲学”。⑨生态哲学观的规范具有开放性,随着聚焦的事实和事态的发展,在标准、规则、假定前提、价值取向和假设等细节方面呈现不同的变化。⑩虽然一种生态哲学观无法被评判为好或坏,但必须在科学上具有可行性。?輥?輯?訛按照所分析的话语与分析者所推崇的生态观共鸣或相悖的不同情况,生态话语可分为有益性话语(Beneficial Discourse)、破坏性话语(Destructive Discourse)和模糊性话语(Ambivalent Discourse)等类。?輥?輰?訛通过审视自身是否存在霸权话语以及对地方语言、口语和话语的重新评估,使之“更好反映维系生命的生态系统”,?輥?輱?訛生态语言学实现了自我批评。

生态哲学观的形成与每个人所经历的社会、文化背景有关,因此复杂多样且具有个人色彩。生态话语分析者的生态哲学观立场往往站在权力地位中弱势的一方。一些中国学者尝试萃取中国传统人文精神来构建适用于中国语境的生态哲学观,如:赵蕊华和黄国文提出和谐话语分析的哲学根源为儒家和道家的“良知原则、亲近原则和制约原則”;①何伟、魏榕将生态哲学观引入国际关系研究之中,提取中国传统哲学思想和外交理念,倡导建立一种“多元和谐,交互共生”的国际社会生态系统。②本文生态话语分析的生态哲学观价值取向可借用语言学家斯提比(Arran Stibbe)提出的三个标准来表达,分别是“重视生活”(valuing living)、“福祉”(well-being)和“关爱”(care)。这种生态观蕴含着“重视、尊重和肯定非人类物种生命的价值取向,不能认为人类所伤害的生命是低级的或者仅仅是人类的资源”。③同时,本文认同黄国文教授提出的“强调各种关系的和谐一致”(包括人与人、人与其他物种和自然间的和谐)④的标准,并以此作为生态话语分析的立场前提。此外,本文还借鉴了Lund、Kondrup和Sande的研究成果,他们利用探索性因子分析验证了四种动物伦理取向相对的存在(按照动物作为个体存在的重要性从低到高过渡,分别是人类中心主义、动物保护、功利主义和动物权利),并区分了不同生态哲学观在对待人与动物关系的态度和表现,⑤这项研究为本文阐释话语意识形态提供了可参考的指标。

(三)词汇和框架

认知语言学认为词汇能激活听者脑中与该词汇相关的框架(frame)。词汇本身不是框架,但在恰当的条件下能够通过有意筛选词汇来激发想要的框架。⑥以斯提比书中列举的“生物多样性和其他生态资源”这句话为例:他指出“资源”一词触发了“自然是一种资源”的框架,在该框架中存在一种拥有者和对象的从属关系,含有自然能够被剥削的意识形态,具有危害性。⑦反过来说,人类思维中的框架在语言中的表现是出现该框架的触发词(trigger word),⑧因此探讨词汇的选择使用是“呈现文本生产者态度立场和价值理念的一种有效方式”。⑨在计算机辅助下的语义网络分析中,算法能够将繁杂的全局网络进行模块化处理。根据集群的高频词解释各模块主题,能够确定模块的框架。该步骤因涉及人工编码,具有一定主观性,但是无法避免。⑩下文通过语义网络分析方法进行文本层面的分析,首先呈现语料中的词汇选择和连接状况,然后归纳出这些高频词作为“触发词”时形成的框架。

三、研究方法

(一)语料选取

本文选取2020年发生的一则虐猫事件及其后续报道的微博评论作为语料来源,其新闻背景是:2020年10月19日,太原一男子当街用开水烫死怀孕母猫,路人将其行为劝阻并将猫送至宠物医院抢救;10月21日母猫死亡,被火化后安葬。考虑到账号类型、事件叙事角度对评论立场和数量具有影响,本文选取了四种不同类型的账号和两种叙事角度的新闻,使用八爪鱼软件爬虫抓取了四则新闻的一级评论,如表1所示;接着将纯表情包评论、标点符号评论和空白评论一一剔除;因微博上@其他好友的评论使得被提到的用户名也会被抓取,其与要分析的内容无关,故一并剔除。通过上述方法选取语料,共获得1606条一级评论。评论抓取截止日期为2021年4月2日。

(二)共现词语义网络分析

语义网络分析属于社会网络分析方法(social network analysis)的子类型,能够处理来自多个生产者的文本。分析者能够通过共现词分析、词汇聚类和中心性分析等方法,探索性地挖掘文本生产者群体的共同认知,使文本生产者认知中的表意能够较为客观地呈现。①

语义网络分析最早由认知心理学家提出,其认识论基础即概念在人类的心理认知中以节点方式互相构成认知网络。在拓展到词群、文本的文本分析当中时,词汇仍然是分析的主要单元。②框架通过一系列特定的词汇变得显著,并且集群之间的差异性大、集群内部的差异性小。③分析语料(本文为评论汇集而成的语料库)中共现词组成的语义网络,能够帮助分析者获知语料中的词汇使用特点,归纳出主题框架。

本研究具体操作步骤如下:首先使用Gooseeker汉语分析软件对获取的语料进行分词,分詞结果只留下名词、形容词和动词。由于语料源自社交网络平台,所以词汇体现出了口语化的特征。在对词性进行人工仔细甄别后合并近义词,例如将“开水烫”和“开水浇”合并为同义项。一些能够反映评论者态度立场的词汇,例如“猫”“猫猫”“猫咪”“小猫咪”虽然都指代新闻中的猫咪,但由于能够反映评论者对猫咪情感上亲密的不同程度,故未被合并。在合并同类项和设置无意义的停用词后得到的分词列表中包含1701个词汇,将词频在1以上的词汇定义为关键词,共获得769个关键词。

接着,将数据导入数据可视化软件Gephi 9.0,绘制基于共现词汇的语义网络图(为无向图),总体获得获得节点769个,边16900条。由于全局图过于庞大,因此本文将其可视度调整范围为85.83%,如下页图1所示。

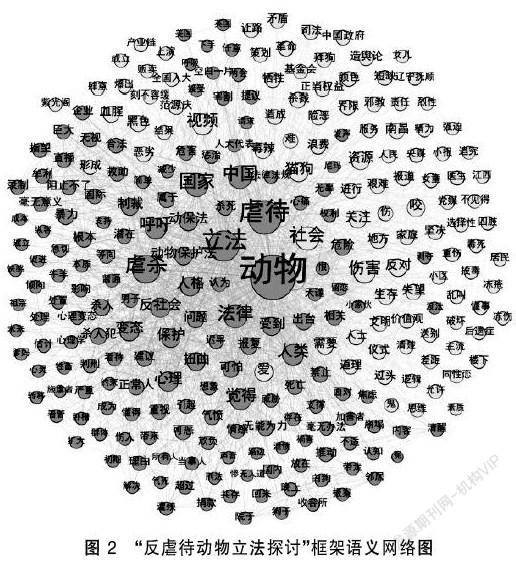

最后,为了方便归纳出语料中建构起的几类话语框架进而“阐释语言表征之下的话语意识形态”,分析各类话语框架蕴含的生态观,本文采取Gephi中的模块化聚类(Modular)功能,利用Gephi内置算法①将总体语义网络进行分区,总共生成10个分区,占比分别为21.59%、4.81%、17.69%、7.28%、2.99%、3.51%、13.26%、20.29%、2.6%、5.98%。去除框架不明确的模块3(7.28%)、4(2.99%)、5(3.51%)和9(5.98%),本文将选取其中的6个代表性模块进行分析,如表2所示。

四、框架和话语实践阐释

(一)语义网络全局图分析

在语义网络全局图(图 1)以及下文中的模块化网络图中,本文依照节点的度中心性(degree centrality)设置它自身的大小。在无向的网络图中,一个节点与其他节点的连接越多,度中心性的度值(degree)便越大。这意味着该节点代表的词汇与其他词汇两两共现的频次越高,在图中呈现的节点也越大。另外,通过连接两个节点的边的权重值(Weight),可以衡量两个节点之间联系的紧密程度,这在本研究中代表两个词汇间共现频次的高低。

在全局网络图中,节点度值最高的名词依次为“人”“动物”“猫”“生命”“法律”“人类”,说明评论不局限于评价新闻事件中作为个体的男子和猫咪的行为遭遇,还上升到人与动物关系层面的探讨。“法律”一词为该探讨赋予了公众参与的价值;“残忍”“变态”“可怜”“痛苦”“反社会”“扭曲”等词作为度值最高的形容词反映了大部分评论者对于事件的情绪态度,对虐待行为充满抵制和对猫咪的同情相互交织;“虐待”“虐杀”“立法”“希望”“伤害”“保护”等词作为度值最高的动词,显示出评论者对男子行为定义为虐待,并认为立法可以从制度上较大程度限制虐待动物的行为。下文进一步对模块化后的框架进行描述。

(二)分模块的框架分析与话语实践分析

1.“反虐待动物立法探讨”框架

该模块的评论聚焦于是否应该出台法律禁止虐待动物的行为,模块中词汇出现的频次在所有分词中占据前列。如图2所示,该模块中度值最高的节点“动物”“虐待”“虐杀”“立法”“法律”定义了该框架的探讨主题,同时这些词汇作为语料中最高频次和共现频次的分词,也反映了对于虐待动物应该受到法律制裁的高支持率。通过对“立法”“法律”与其他节点的连接情况定位节点所在评论,可以归纳出以下几点评论者支持立法的原因:(1)认为虐待动物的人具有反社会人格和暴力倾向,例如有评论指出“这种反社会人格就是潜在的杀人犯……求立法”,相关节点包括“变态”“反社会”“心理”等;(2)认为立法能够推动社会文明进步,相关节点包括“社会”“文明”“推动”等;(3)认为虐杀动物事件频繁,在事实上已形成黑色产业链,应该要到管制,评论提及之前发生的类似事件,相关节点包括“血腥”“贩卖”“产业链”等。

相反立场的评论则围绕“资源”这一节点展开。一些评论者认为一旦立法,将“造成司法资源浪费短缺”;另外一些评论也把媒体对该事件的报道视为社会资源的浪费,并提及辽宁、南昌两地的虐童事件以及女童受烈性犬攻击事件,认为媒体将过多关注资源倾斜到了动物身上,相关节点包括“资源”“浪费”“关注”等。

除了探讨立法之外,该框架下最多的言论是对男子的谴责、咒骂,“变态”“反社会”“扭曲”“危险”“可怕”等负面形容词分词是对新闻报道中男子行为的态度评价。立场的两极引发了支持立法和反对立法两方的互相攻击和语言暴力。支持立法的一方认为虐待动物的行为是“变态”的,但他们被反对者称为“邪教”,相关评论认为“人本来就对动物有生杀大权……一味给动物让路,而牺牲人的正当权益,这是拜狗邪教”。这类评论将人抽离出生态系统,认为人对于动物有与生俱来的使用权,属于人类中心主义范畴的动物伦理观。由于该框架中人类中心主义的立场较少呈现,下文将在第三点中集中讨论该类话语。

2.“移情交流”框架

模块2和模块7组成了占比最大的框架,如下页图3所示。该框架集中体现了评论者与事件中母猫的移情交流(Empathic Communication),即通过“对象与自身之间的类比判断与对比判断,然后通过移情的方式来推测交往对象可能发生的反应和行为”,①以此达成动物伦理实践的一种发生机制。在该框架内,连接两个节点的边的权重最大的为“人-猫”“猫-妈妈”“人-残忍”“人-生命”“人-希望”“猫-哭”“猫-可怜”“猫-生命”。结合节点度值和边权重的排序可知,该框架之内的话语主要是对该事件中猫咪的遭遇和男子的行为表达自己的立场和情绪,并且主要态度倾向为对猫咪的怜悯(如频次较高的“可怜”“心疼”“难过”等词),以及对男子的愤怒(如“残忍”“恶意”“恶毒”等词)。另外一些评论也上升到“动物的生命重要吗?”的生命伦理命题展开探讨。与“生命”一词边权重较高的搭配为“生命-尊重”“生命-残忍”“生命-敬畏”“生命-平等”“生命-鲜活”等,体现出在道德层面高度重视自然界的生命。

在该框架中虽尚未有评论提及“动物福利”“动物权利”等词汇,但话语体现出了评论者对动物感知概念的认同,即“確认动物能感知由躯体损伤及恐惧、焦虑和压力等造成的痛苦”。①度值高的节点如“哭”“眼泪”“难过”等,不仅仅用来描述评论者自己的情绪,还连同“泪水”“绝望”等词汇一同被用来描述事件中怀孕母猫难过、恐惧的情绪。“妈妈”“宝宝”“孩子”将人类视野中的亲缘关系带入猫咪身上,通过语言建立起人类和动物的共性,以弥补语义带来的鸿沟,例如评论“猫妈妈舍不得猫宝宝,去跟它们团圆了,愿你们下辈子遇到好人家”等。类似的评论将自身经验想象性地投射到事件中的母猫身上,将人类和其他动物置于同一个身份圈层,派生出“共生”隐喻,指向亲生命性(biophilia)体验,即“人类在漫长的实践中发展出的一种深根于基因中的、渴望与其他物种相伴的信仰”,②构建出一种有益性话语。

3.“人类中心主义”框架

在对模块1和模块8(节点共占可视度的7.41%)合并后构成了“人类中心主义”框架。对该框架如此命名是因为该框架较为集中体现了人类中心主义取向,如图4所示。

在针对事件的评论中,一方面,该框架内的话语质疑将“宠物”和“家禽”分门别类,评论者提问:“同样是动物,为什么宠物死于人为,就呼吁提倡立法,家禽被宰杀成食物,就理所应当?”“财产”“食物”“宰杀”等激活词反映出工业话语和笛卡儿式的动物机械论。在工业话语中,动物是一种食物、资产、资源,可受到人类支配和剥削。动物被物化为一种机械物品,丧失感知能力,只具有被理性上更为优越的人类使用的功能。人类和生态成为二元对立,动物作为生态中的一员其内在价值被忽视。工业话语同时调用了一种物种歧视框架,在日常生活中较为常见地用来质疑动物保护人士。其误区在于对语境的错置,网民们聚焦于虐待动物对动物的康乐状态造成了毁灭,而这种施加痛苦是非必要行为,对延续人类和其他物种的福祉和生活无益。对于事件探讨还未及人类是否可以利用其他生命来延续自己生命的“动物权利”问题层面。工业话语使用了一种框架转移的手段来混淆两种不同的行为。

另一方面,动物保护者的立场被评论为“资产阶级”“白左”“小资”“西方”,这些词汇在具体的网络语境下是贬义的。这些评论因现代动物伦理思想发端于欧美国家而视其为阴谋论,用政治框架重塑关注人与自然关系的生态框架,例如有评论谈道:“我说城市一群小资产阶级让西方文化彻底洗脑,吃得太饱了,开始作了。”评论者将词汇作为“指称物”,使用贴标签策略来实行对动物保护者的污名化。实际上,早在中国先秦诸子的论述当中已存在“间有恩及禽兽之说”,例如孟子的“仁民爱物”、董仲舒的“质于爱民,以下至于鸟兽昆虫莫不爱”和《列子》中的“天地万物与我并生,类也,类无贵贱”等等。

五、讨论:话语的社会文化实践分析

(一)反对虐待动物仍是公众最主要的诉求

虐待动物事件在微博热搜版上多次出现,该事件是一个典型案例。绝大多数网民对待该事件的态度和情绪呈现负面。2012年出版的《中国动物保护法建设白皮书》认为,当时公众倾向于谴责具体的人和事,甚至人肉搜索当事人,却“鲜有溯及事件根本原因并探寻解决问题方法”,并且公众“未对事件背后的利益链条引起足够正视”。①本文通过语料的语义网络分析发现,经由媒体的曝光,公众已能将几起单独的虐待事件联系起来,开始对这样的“利益链条”有所察觉,并且认为该类事件的根本原因和解决方法都在于立法的有无。对于动物“他者”生命价值的重视,有利于建立人与自然的和谐关系,也是生态文明建设的重要进步。但近年来一些民间动物保护志愿者的动物救助活动或反虐待动物活动,例如高速公路拦截运输狗肉车、人肉搜索当事人,由于缺乏法律的支持或者违法,引发了广泛的争议,不利于自身形象的塑造。

(二)养宠人群的增加使反虐待动物成为公众热议的话题

近年来中国城市养宠人群和宠物消费热度持续增长。第一财经商业数据中心调查报告显示:“2019年中国养宠家庭数量为9978万户,5年里同比增长了43.9%。”②另一则报告则显示:“2010至2019年宠物市场消费规模从140亿元增值2204亿元,预计到2020年的十年间复合增长率可达32%。”③同时,“云吸猫”“动物慢直播”等互联网动物题材内容的传播也在蓬勃发展,以满足网民的亲生命性体验。民众在宠物消费领域投入更多,这不仅仅与经济条件向好、物价增长有关,其中一个主要原因还在于动物身份在中国家庭中由“看家护院”“抓老鼠”的工具身份向“亲人、孩子”转变,而是否饲养宠物与对动物的同情心呈显著正相关。①随着养宠人群的增加和养宠观念的转变,舆论对于虐待事件的关注只增不减。

(三)公众的动物伦理取向不同导致了话语冲突

反虐待动物议题的讨论是公众参与生态文明建设的一个环节,该议题之下的互联网话语冲突本质是多元话语主体所持的动物伦理取向不同而形成的框架冲突。对于该项议题的讨论,公众存在知识困境。一项基于问卷调查的研究显示:中国大多数受访者对动物伦理的相关理念认知缺乏,但53%的受访者认同或非常认同关爱动物的重要性。②这也与本研究语义网络分析的结果互相印证。通过语义网络分析可以得知,本语料中尚未出现关于动物伦理的术语,出于同情心的朴素道德情感使反虐待动物成为大部分评论者的共识。另一方面,该立场的反方使用来源于政治领域的词汇重塑生态问题框架,以此作为一种话语策略,但该议题应在生态议题和社会议题框架之下讨论。例如21世纪之初的大学生硫酸泼熊事件就曾引发公众各界在教育学、心理学和生态学视域之下的反思。一名学者指出,生命教育(包括关乎人类生命的生命教育)在中国教育系统中的缺位,是公众理解动物福利内涵的阻碍之一。“同情和怜悯是防止社会个体暴力发生的基本心理属性,但我们的教育中有没有关注在一生中都如此重要的品质呢?”③

六、结论和思考

本文尝试运用语义网络分析法进行生态话语分析。基于共现词的语义网络分析为文本分析和话语实践分析提供了有别于语言特征编码之外的新工具,生态话语分析指导了本文的研究路径。在微博上虐待动物新闻报道的讨论中,有益性话语将人类之外的其他物种视为构成城市生态的一部分,因此反虐待动物构成社会正义的一个命题。语言表达中的共生隐喻在一定程度上抵消了来自人类的对于动物的他者凝视,肯定了非人类动物的生命价值。在人类与其他物种接触当中会涉及生命的交换,例如为了延续人类自身生命而展开的家禽畜牧养殖和动物实验,但并不包括这些目的之外的虐待动物。报以同情是本文提倡的态度。破坏性话语视伤害动物的行为为理所当然,必然遭到公众的抵制。

中文的博大精深、互联网语言的风云变幻都加大了分词的难度。本文在语义网络分析中未把副词纳入语料,一定程度上影响了分析者对评论者态度强烈与否的判断。这些副词同样具备分析的价值,例如“很”、“极”和“尤其”等词。

另外,本文的研究对象为微博文字评论,语言文字仍为互联网上沟通的主要媒介,但是通过图片、声音和表情包等载体进行沟通已在各大社交网络平台得以实现。在意识到媒体融合时代大众传播方式和公众阅读习惯的转变后,近年来生态话语分析对象从单纯的语言文本扩大到图文结合的跨媒介文本,形成一种多模态的生态话语分析,为媒介研究赋予了语言学的独特视角,值得为其他人文社会科学研究所借鉴。

责任编辑:胡颖峰