敦煌歌辞中的服饰研究

2021-12-08杨梦影

杨梦影

(北京服装学院,北京 100029)

1 敦煌歌辞中的服饰概况

敦煌歌辞是唐五代时期敦煌通俗文学中的一类作品,根据整理者和研究者对待敦煌歌辞写卷的态度、观点及方法的差异又可称为“曲”“词”“曲子词”“歌辞”四种类型。称“歌辞”者,是一种总称和泛称,它表明整理者和研究者是从一般概念和总体视角出发来观照和处理这些敦煌文学作品。敦煌歌辞涉及政治、经济、服饰、风俗、语言等多个方面。任半塘先生编著的《敦煌歌辞总编》[1]共有辞1283 首,是目前收录敦煌辞最广泛的著作,也是此次研究的主要资料依据。《敦煌歌辞总编》中所涉服饰辞达二百余首,或是对服饰的直接描写(含各种服饰的材质、色彩及各种配饰的描写),或是作为文学意象来吸引今人的眼球。敦煌歌辞中的服饰不仅能体现穿着者的身份、阶层,而且在一些服饰的称呼和使用上也能够体现出一定的时代性和地域性。敦煌歌辞服饰类型非常丰富,现根据任半塘先生编写的《敦煌歌辞总编》中的服饰描写分布汇表(见表1):

表1 《敦煌歌辞总编》中的各章服饰辞统计表

1.1 敦煌歌辞中的男性服饰

敦煌歌辞中所涉男性服饰辞五十余首,主要以军戎服饰和品官服饰为主。

1.1.1 军戎服饰

根据谷霁光先生对唐代府兵制度的考释[2],开元末期典兵者已经废除府兵制传统的征兵方法,三载一番改为六载一番,后来这种改法也不能够贯彻,即征夫永无归望,征妇无穷愤怨,勃然而兴。武则天以后,士兵多长期不归,打乱了番期,给士兵和家庭造成了严重的灾难。笔者统计《敦煌歌辞总编》中“寒衣”出现了10 次,“征衣”出现了5 次,“捣练”出现了5 次,“战袍”出现了2 次。“寒衣”指冬日御寒的衣物,“征妇怨”类型的辞在敦煌歌辞中非常典型,共计46 首。如《凤归云(征夫数载二首)》《洞仙歌(戍客流浪)》等这类型的辞中主人公多为匹夫匹妇,男性一般为贫户、下民,因为他们在军贴中有名,相应的女性捣练、缝衣,应该就是一般劳动妇女的身份。“征衣”的缝寄,是“征妇怨”的重要内容之一,捣练制衣,因人的肥瘦不一,涉及衣服的宽仄,如何送衣即联系通驿使,都是征妇要考虑的问题,如《定乾坤(征战几时休)》《捣练子(孟姜女四首)》《捣练子(孟姜女六首)》《十二月(辽阳寒雁十二首)》《十二月(边使戎衣十二首)》等中对寒衣的描写。寒衣、捣衣、征衣等意象在诗歌中反复出现,乐府诗题《寒衣曲》《捣衣曲》《征衣曲》等具有深远的文学传统。“寒衣”在《辞海》中的解释是“冬日御寒的衣服”和“北平风俗在十月一日祭祖的纸制衣服。”“寒衣”一词最早出现于晋陶渊明《拟古九首》其九“春蚕既无食,寒衣欲谁待”,但是早在先秦《诗经·豳风·七月》中就有记载:“七月流火,九月授衣”,“授衣”即制作寒衣。“寒衣”最初的意思是指冬衣,每到冬季,在家劳作的女性便为远乡的亲人寄寒衣。最典型的文本就是中国四大民间故事之一的“孟姜女送寒衣”。孟姜女送寒衣的故事最早见于《敦煌歌辞》“孟姜女,杞梁妻,一去燕山更不归。造得寒衣无人送,不免自家送征衣。”寄送寒衣对于广大的普通百姓来说是对征伐不断年代的无奈、悲苦和无限的情思。所以“孟姜女送寒衣”的故事在唐代才能够被广为传唱。顾颉刚先生言:“一种传说的成立,全由于民众的臆想的结集;它的所以风行,也全由于民众的同情的倾注……孟姜女送寒衣的传说所以发生于唐末而不发生于其他年代,也只因唐代的民众的感情原是满装着‘夫妻离别’的怨恨的。”[3]

敦煌歌辞的征战服饰还提到战袍,《十二月(辽阳寒雁十二首)》中有“战袍缘何不开领。愁君肌瘦恐嫌宽。”战袍是唐代军士作战时穿的一种短袍,“袍”作为日常服饰,在汉代就已经出现,但是其宽长的特点作为行军作战服极为不便。到了唐代,“战袍”一词开始出现,与宽大袍服最大的区别为,战袍借鉴了胡服,以窄袖、缺骻为特点,也叫做短袍。《通典·礼志二十一》曰:“开元四年二月制:军将在阵,赏借绯紫,本是从戎缺胯之服。一得之后,遂别造长袍,递相仿效。”[4]

1.1.2 品官服饰

敦煌歌辞中《浣溪沙(为君王)》《浣溪沙(合郡人心)》《水鼓子宫辞三十九首》《皇帝感(新集孝经十八章十八首)》《百岁篇(缁门)》等篇目中出现“绿襕”“紫襕”。根据任半塘先生在《敦煌曲初探》中的考释称“绿襕,衫之下截加绿者,文士之服。《浣溪沙》辞为偃武习文,首先易服也。旧唐书舆服志:‘时士人以枲苧襕衫为上服,贵女工之始也。一命以黄,再命以黑,三命以纁,四命以绿,五命以紫……又议:服衫者下加襕,匪、紫、绿,皆视为其品。’”可知绿襕和紫襕都是文士的品官服饰。《皇帝感》辞为不同品级中纹章的规定,《益稷》注:“天子服日月而下,诸侯自龙衰而下至黼黻,士服藻火,大夫加米粉。上得兼下,下不得僭上。”唐朝为了巩固对帝国的统治,历代帝王对军人、僧道等举行了规模不等的赏赐服章活动,无论对内对外,对于赏赐的人而言,赐服是荣耀、恩宠的象征。上文中的“金鹅袄子赐将军”与对僧人的“赐紫”都是这类政策实施的代表。

1.2 敦煌歌辞中的女性服饰

敦煌歌辞《柳青娘(倚阑人二首)》《倾杯乐(五陵堪娉)》《内家娇(应奉君王)》《菩萨蛮(抛鞭落)》《水鼓子宫辞三十九首》《竹枝子(萧娘相许)》等篇目中描写了非常丰富的女性服饰。主要有罗衣、罗裳、屐子等,还突出当时女性所着服饰露、薄、轻盈等特点。唐代女性服饰多为丝绸织物,丝绸织物除了能够体现出着装人群多为贵族妇女和伎乐人的身份外,在文学意象中,丝绸服饰也是展现女性美的载体,华丽温润的丝绸制成服装,穿在女性身上,与女性光洁的皮肤、柔曼之体态相互映衬、相得益彰,所以在诗歌当中,女性美丽的形象常与丝绸服饰联系在一起。《柳青娘》《倾杯乐》《水鼓辞》等都是写游女之辞,丝绸服饰突出了游女的身体线条,显得更加柔弱娇媚。此外,古人不仅室内要熏香,在女性衣裙上的熏香也极为讲究。宰相元载妻晴天晒衣裳时,用“青紫丝绦四十条,各长三十丈,皆施罗纵绮绣之饰。每条绦下排金银炉二十枚,皆焚异香,香至其服”[5]敦煌歌辞中的“百步惟闻兰麝香”“絮重更熏香”等都是形容女性衣衫之香给人带来的美好感受。

华美的服饰自然少不了其他的装饰作为点缀。敦煌歌词中《十无常(调名本意)》《柳青娘(倚阑人二首)》《内家娇(应奉君王)》《天仙子(五陵泪眼)》《竹枝子(萧娘相许)》《倾杯乐(五陵堪娉)》《失调名(六问枕不平)》《失调名(冀国夫人歌辞)》《天仙子(五陵泪眼)》等篇中出现“碧罗冠”“歌扇”“金钗”等。“皇制也,令三妃九嫔当暑戴芙蓉冠,以碧罗为之。”[6]与碧罗冠相搭配的“衫子”“玉凤金蝉”等,可推测碧罗冠为当时贵族妇女所着的一种凉帽。“扇”在古代的用途多作为一种装饰品存在,罗宗涛指出:“扇,也是一种装饰。”[7]拿在手中,半遮颜面,倍添女子的妩媚之姿,王建《宫中调笑·团扇》中:“团扇,团扇,美人病来遮面。”“歌扇”即乐舞伎人利用扇助舞,增加舞台表演中的神秘感。

1.3 敦煌歌辞中的僧侣服饰

敦煌莫高窟藏经洞被誉为“佛教的图书馆”,据统计,敦煌遗书中90%以上是佛教文书,敦煌歌辞虽不是纯粹的写本佛经,但也有大量与佛教有关的辞,必然也体现了敦煌僧尼的着装打扮。如《证无为(太子赞二十七首)》《出千门化(化三衣七首)》《失调名(出家赞文十首)》《失调名(阿罗汉)》等篇中提及的覆膊、袈裟、草鞋等。覆膊是僧尼所穿的一种衣服,原是比丘尼五种衣之一,后来比丘僧也可穿着,音译为僧祇支,又作只支、掩掖衣、覆膊衣、覆肩衣,为一长方形布,披于左肩。[8]从敦煌文书来看,“袈裟覆博(同覆膊)、黄縠子头巾共一副……十综布袈裟、覆膊、头巾一对……故布付博(同覆膊)一,头巾二,故。”覆膊常与袈裟、头巾配套使用。“草鞋”是指用稻秆或芒草茎等编织的鞋,通常为下层老百姓所穿,草鞋商周时期已有之,称“扉屦”“芒屦”或“草屦”,唐代开始有“草鞋”之称。

2 敦煌歌辞中的服饰审美特征

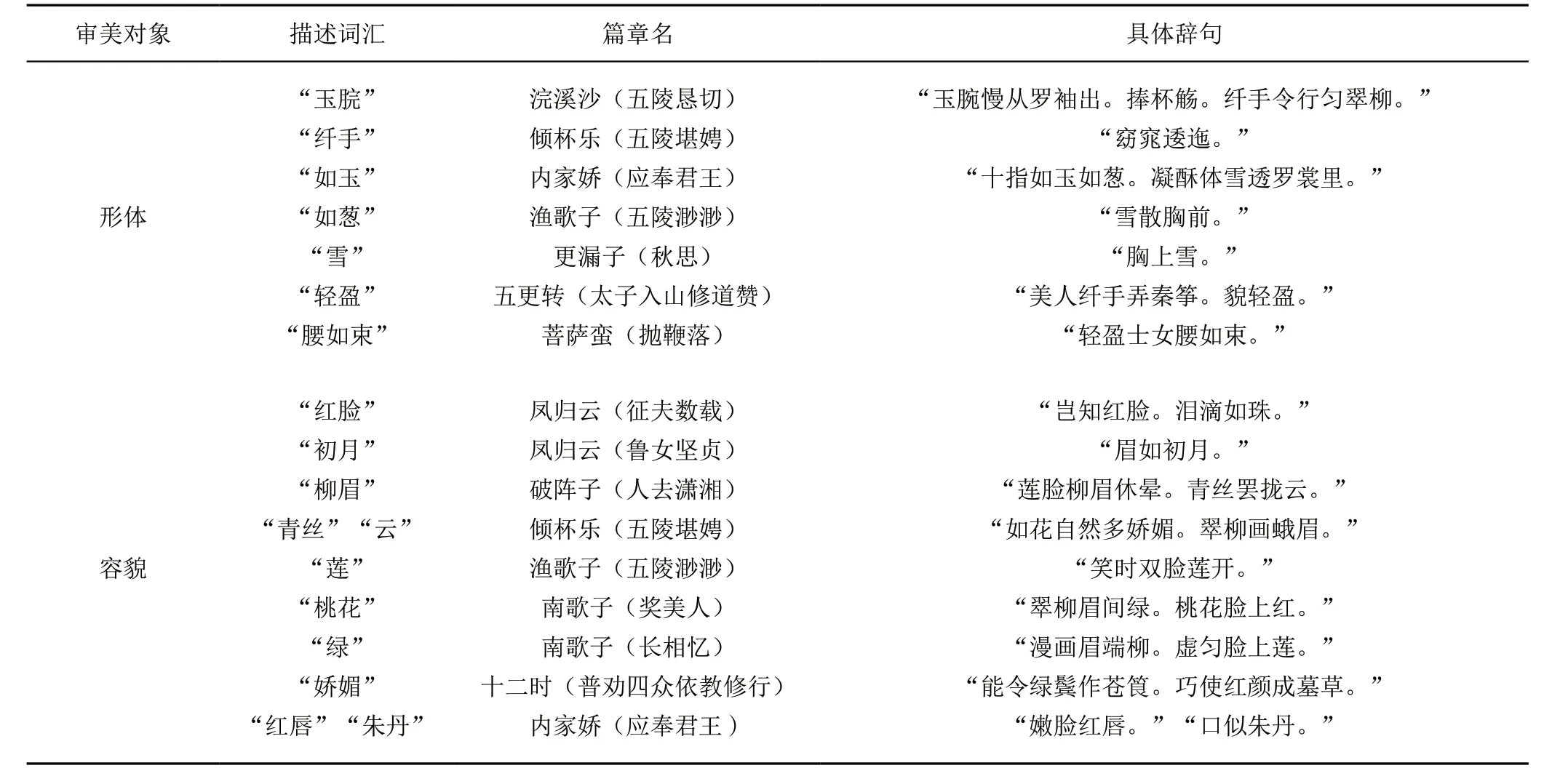

敦煌歌辞中涉及服饰审美的词汇主要按照身体和容貌的角度来分析,如表2《敦煌歌辞总编》中的服饰审美词汇表。形容形体的词汇有“玉”“雪”“纤”等,容貌的有“眉如初月”“脸如莲”等,下文将对这些词汇加以辨析,探讨其审美内涵。

表2 《敦煌歌辞总编》服饰审美词汇表

2.1 形体的审美

整体来看,敦煌歌辞中描写的女性形体有两个特点:一是纤细,二为肤白。从现存的唐代绘画或雕塑来看,唐代女性丰腴的审美特点是这个朝代特有的审美标志,但是在唐代的文学作品,无论是小说还是诗歌都没有夸耀女性以丰腴为美的事例,更少见对女性形体描述中有“肥”“胖”等这样的字眼。笔者认为两者的分歧在于:第一,描写的对象具有差异性。唐代丰腴形象的表现主体多为宫廷女性,民间文学作品中对下层人民的关照较多,着华丽服饰的女性多为歌舞伎。唐代文学作品的创作者多为男性,字里行间中体现了对女性美的想象与期待,同时女性也会按照文学创作出的形象来塑造自己。第二,社会对女性的形体审美具有继承性。虽然每个时代、地区、民族对女性的美有不同的侧重,但纵观中国文学史,对社会女性的形体审美确实具有时代继承性,先秦《诗经》中描写女性“手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀。”《晋书斠注》中记载晋武帝为太子选妃时说:“卫公女有五可,贾家有五不可。卫家种贤而多子,美而长白;贾公种妒而少可,丑而短黑。”唐代的文学作品中表现出的对女性美的要求也没有太大的变化,唐玄宗为太子选妃时提出条件要“颀长洁白”[9]。宁王李宪看中邻居卖饼者之妻,是因为她“纤白明媚”[10]。为了表现出女性形体的美好,在服饰方面表现为轻薄飘逸和袒露的特点。

2.2 容貌的审美

流行服饰因受地理特征的影响人们会对其有所取舍,但是一种新妆容或者新的化妆材料出现,所有爱美的人便会竞相追逐。从敦煌歌辞中看当时女子的容貌特征主要为红妆、长眉、黑发、红唇,因唐代女子妆容可谓眼花缭乱,既承袭了六朝的花钿、鹅黄,又吸收了西域边陲的胡妆,再加上当时女子的大胆创新,面妆名目多且变,所以这里所表现出的妆容与唐代宫廷女子的妆面无明显差别。敦煌歌辞中的红妆表现出的比较浓艳,像“脸上莲”“莲脸”等,胭脂一般认为是张骞时期从西域传入中原的,可见,胭脂的使用历史由来已久,但唐代令人瞩目的满面红妆,从侧面也反映了唐代生机勃勃和蒸蒸日上的社会生活景象。敦煌歌辞中表现的眉妆主要有柳叶眉、月眉和蛾眉等,这些眉妆的特点是眉形较长,彰显出女子的妩媚和柔情。“青”“绿”“翠”词是形容头发的颜色,这三个词都表黑色,“青”指黑色。钱钟书《管锥编》关于“青”的解释:“后世诗文中常言‘青鬓’‘满头青丝细发’,皆言其黑。”[11]《辞源》对“绿”的解释第三条为“乌黑发亮的颜色,一般用于形容鬓发。”[12]“翠”与“绿”同义或近义,所以也可以形容毛发、表示年青。乌黑柔亮的头发在中国传统的审美观中,是为至美。女性拥有一头亮黑润泽的秀发,能增加无限的风韵和魅力。于此相对应的,敦煌歌辞中每谈到人生的暮年,总会在头发上加以描写,如《驱催老(调名本意五首)》《抛暗号(调名本意)》。“白发”为红颜已逝,而“青”“绿”“翠”用来形容头发时,表示容貌年轻、美貌、生机蓬勃。唐代女子的唇样造型丰富,无论是从文献还是图像资料来看都能够看出唇妆的丰富程度,敦煌歌辞中当时女子还是以红唇为主。唐代妇女的妆容与她们的服饰一样,丰富多样,展露了大唐的盛世之音。

3 敦煌歌辞中的服饰文化特征

与传世典籍中的服饰词相比,敦煌歌辞中出现的服饰词语有着自身的特色。因为敦煌歌辞所表现的时期主要在唐五代时期,作者与写手也多为当地的人民,有着特定的历史时限和地区范围,在服饰方面也能够体现出一定的时代性及地域性。

3.1 时代性

敦煌歌辞中的服饰辞主要为唐五代时期的产物,反映出来的自然是当时穿衣风貌。唐五代时期是我国历史上服饰最为丰富多彩的时期,官服色、胡风盛行等都是这一时代的代名词。敦煌歌辞中《柳青娘(倚阑人二首)》“肉红衫子石榴裙”。《倾杯乐(五陵堪娉)》“裙生石榴”“石榴裙”“红裙”是在唐代妇女中极为受欢迎的服饰,万楚《五日观妓》有“红裙妒杀石榴花”的名句,足以体现当时女性对石榴裙的追捧。唐代女性开放大胆,性格明艳,据赵丰在《植物染料在古代中国的应用》一文中列有中国古代主要染料植物一览表,搜罗颇为详细,其中却没有榴花。[13]石榴裙应是取石榴的意象而非取自石榴的材料。繁荣开放的大唐文化,造成胡汉文化交融,胡服也成为了一时风尚。敦煌歌辞中《春光好(感恩光)》“□□□塞旧戎装。却着汉衣裳。”《赞普子(蕃家将)》“本是蕃家将。年年在□头。夏月披毡帐。冬天挂皮裘。”《失调名(恩赐西庭三首)》“十道销戈铸戟。三边罢战休征……南蛮垂衣顺化……大将巾头匹帛。内臣亲捧来程。百姓总顶帽子。”《水鼓子宫辞三十九首》“中国常依礼乐经。远蕃无不进王庭。昆仑信物犀腰带。尽是通天鸟兽形。”其篇中“塞旧戎装”“汉衣裳”“披毡帐”“挂皮裘”等这些词结合辞曲本意,具有明显的胡汉交融的特点。《新唐书·吐蕃传》载高宗咸亨三年,吐蕃使论仲琮来朝,谓“吐蕃居寒露之野,物产薄寡。乌海之阴,盛夏积雪,署毼冬裘。随水草以牧,寒则城处,施卢帐。器不用当中国万分一。”绕宗颐引旧五代史、两太祖纪:“开平元年十一月,广州进龙形通犀腰带,今托裹、含棱、玳瑁器百余副。”又云:“昆仑可为南海通称。”按通天犀角有白缕,直通玉端者,唐谓之“通犀”。《新唐书·舆服志》:“一品二品服玉及通犀”,正是犀带。《新唐书·裴度传》:“帝(德宗)御通化门,临遣,赐通天御带。”犀带为唐时所用。

3.2 地域性

敦煌地区为汉唐丝绸之路的重要枢纽,远离中原,所以保存下来的典籍大多与当地和周边地区有关。西北俗语在服饰辞中多有体现,“他佣不必为无法书写出文理悠长的正统文书而着急,在街坊邻居、父老乡亲间,他们可以任意地使用口语、方言、俗语词(而且他们只能如此,因为他们中间大多数是文盲)”[14]敦煌歌辞中服饰词表现出来的地域性主要为两个方面:一为敦煌地区出现的特定的服饰穿着,二为与中原地区不同的服饰名称。

如“皮裘”又叫做“求子”,是毛皮制作的衣服,它是西北地区冬日必不可少的御寒衣物。敦煌地区在我国西陲,畜牧业发达,又多受胡风影响,所以百姓多以“皮裘”为御寒之服,中原地区多以蕴袍敝衣。敦煌歌辞中有记载如:《胡笳十八拍又一拍(刘商)第五拍》“羊脂沐发长不梳,羔子皮裘领仍左。狐襟貉袖腥复膻,昼披行兮夜披卧。”《赞普子(蕃家将)》“夏月披毡帐。冬天挂皮裘。”敦煌地区是少数民族的聚集地,所以服饰较多地体现了少数民族的特点,如敦煌歌辞《失调名(恩赐西庭)》中“百姓总顶帽子。”任半塘先生释云:“‘帽子’乃百姓平常所顶之小帽。”[15]并且举五代陶谷常以“尖檐帽子卑凡思。”对称“短靿靴儿未厥兵。”为证。但项楚先生认为“此首的帽子,应是吐蕃的装束。”[16]也是极有说服力的,项楚先生结合敦煌壁画所绘的西域各族王子头戴各种帽子的形象,并核之于《封氏闻见记》等文献的记载,认为此处的“‘百姓总顶帽子’,乃吐蕃统治敦煌时期的遗俗,亦由敦煌地区与中原长期隔绝,缺乏制作幞头之匹帛所致也。”[16]这些词在传世典籍中多有失载,而在敦煌歌辞及敦煌文献中却被记载了下来,原因就是这是敦煌地区人们所着的服饰,与敦煌的地理特点密切相连。

4 结论

敦煌歌辞中含有丰富的服饰词,一方面可以反映出唐五代时期的政治政策,也可发现敦煌地区的一些时代风俗;既可以领略唐五代时期主流服饰的风貌,也可以窥见敦煌地区特有的民族服饰。敦煌歌辞虽然属于唐五代时期文学作品的范畴,但是最大可能地摆脱了文人文学的束缚,最能够真实地反映唐五代时期语言使用的原貌和百姓的着装风情,无论是在名物训诂的研究还是服装史的研究方面都有重要意义。