小学低年级道德与法治课劳动教育由知到行的转化策略

2021-12-08栾林

栾林

(福州金山小学,福建 福州 350001)

自古以来,中国人就以勤劳著称,四季劳作、春耕秋收,创造了巨大的财富,创建了美好的家园,热爱劳动是我们引以为傲的传统美德。但是随着人们生活水平的日益提高,劳动教育慢慢被削弱、被侵蚀,甚至成为学生在家在校不良行为的惩罚方式:在家不爱做作业罚倒垃圾、上课说话罚擦黑板、上学迟到罚做班级卫生……工具主义的劳动教育只能让学生体会到劳动的辛苦,无法激发孩子的劳动兴趣,更无从培养孩子的劳动习惯。当今学生的劳动价值观正在慢慢异化,身体素质也慢慢变差,缺少基本的生活自理能力,无法与成长中逐步提升的认知相匹配,长此以往不利于学生的全面成长和健康发展。

习近平总书记在2018 年全国教育大会上提出:“要在学生中弘扬劳动精神,教育引导学生崇尚劳动、尊重劳动,懂得劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的道理,长大后能够辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。”2020 年3 月20 日,中共中央、国务院发布了《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》,就加强新时代大中小学劳动教育和全面构建体现时代特征的劳动教育体系,提出了建设性的意见。但是小学低年级没有劳动课的教材,而这个时段却是学生学习的启蒙阶段,劳动教育作为教育的重要组成部分,对学生各方面的发展具有独特的价值。

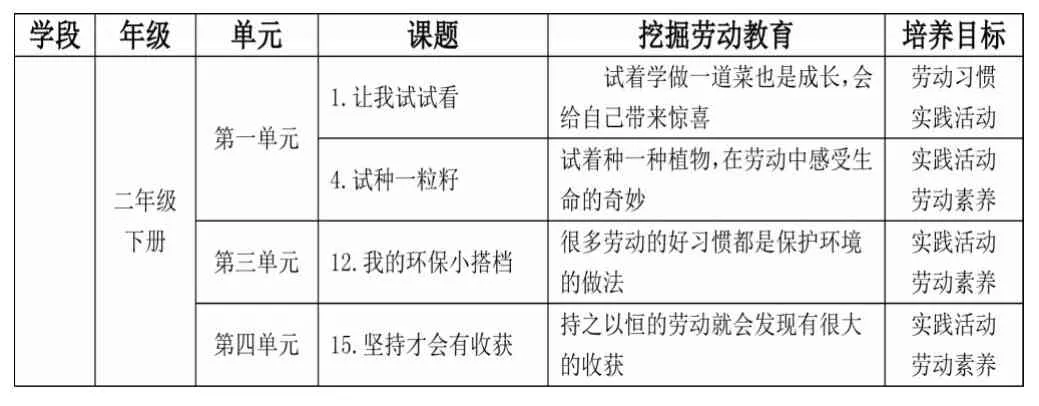

道德与法治学科具有人文性和综合性,所以课上渗透劳动教育不但可以帮助学生认识劳动目的,能够实践尝试,学会不断反思,而且实现由“知”到“行”的发展,逐渐影响学生形成劳动情感价值观。教师在教学前一定要熟悉第一学段的教材,知道在课程与教材中挖掘有关劳动教育的知识点,有效地培养低年级学生积极的劳动意识与情感。(如表1)

表1

(续表)

教学中教师要从低年级学生的生活实际出发,让学生从生活中学习劳动知识,引导学生回忆过去生活中出现的劳动情景,整理当下生活中经历的劳动经验,探索未来生活中正确的劳动行为。

一、联系生活,精准渗透,培养劳动意识

学生每天的生活不仅是日常的,而且是鲜活的,劳动教育都内隐其中。课堂上教师可以有目的、有计划地设计贴近生活的谈话内容,作为学习劳动知识的方式,促进学生形成劳动意识,获得道德成长。

例如,在教学一年级上册第10 课《吃饭有讲究》中,“我在餐桌上”这个话题,教师先播放制作的视频,请同学们发现做得好的地方就鼓掌示意,然后说说这种做法好在哪里?第一个场景就是小女孩在饭前帮助妈妈摆碗筷,学生立即鼓掌示意,一位学生站起来说:“小女孩爱劳动,主动帮妈妈摆碗筷。”教师适时地总结:“中国人的餐桌文化包含着爱劳动(板书),你能举例子说说还有哪些也是餐桌上的爱劳动行为吗?”学生纷纷举手回答:“帮忙择菜、洗菜、收拾碗筷、洗碗、摆放好洗干净的餐具……”,教师又问:“哪些同学帮助过家长做这些事情呢?”一双双小手举起来,教师表扬他们:“你们真是爱劳动体贴家人的好孩子,为你们点赞。”由视频里的教学内容迁移到学生过往生活中的劳动情景,教师适时地引导学生提取这些劳动经验,劳动意识就在师生的谈话中树立了起来,没做过这些事情的学生也开始跃跃欲试。意识是行动的先导,在低年级的道德与法治教学中尤其要注重联系生活对学生劳动意识与情感的培养,从情感与意识层面深化学生的劳动观念。

二、创设情境,自主探究,养成劳动习惯

课堂是践行劳动教育融入学科教学的主阵地,在教学中,教师可采用多种教学方法,创设不同情境,推进学生自主探究、合作探究,发挥学生的主体作用,促进学生对劳动教育进行亲身体验,引领学生在实践活动中逐步养成良好的劳动习惯,达成“知行合一”。

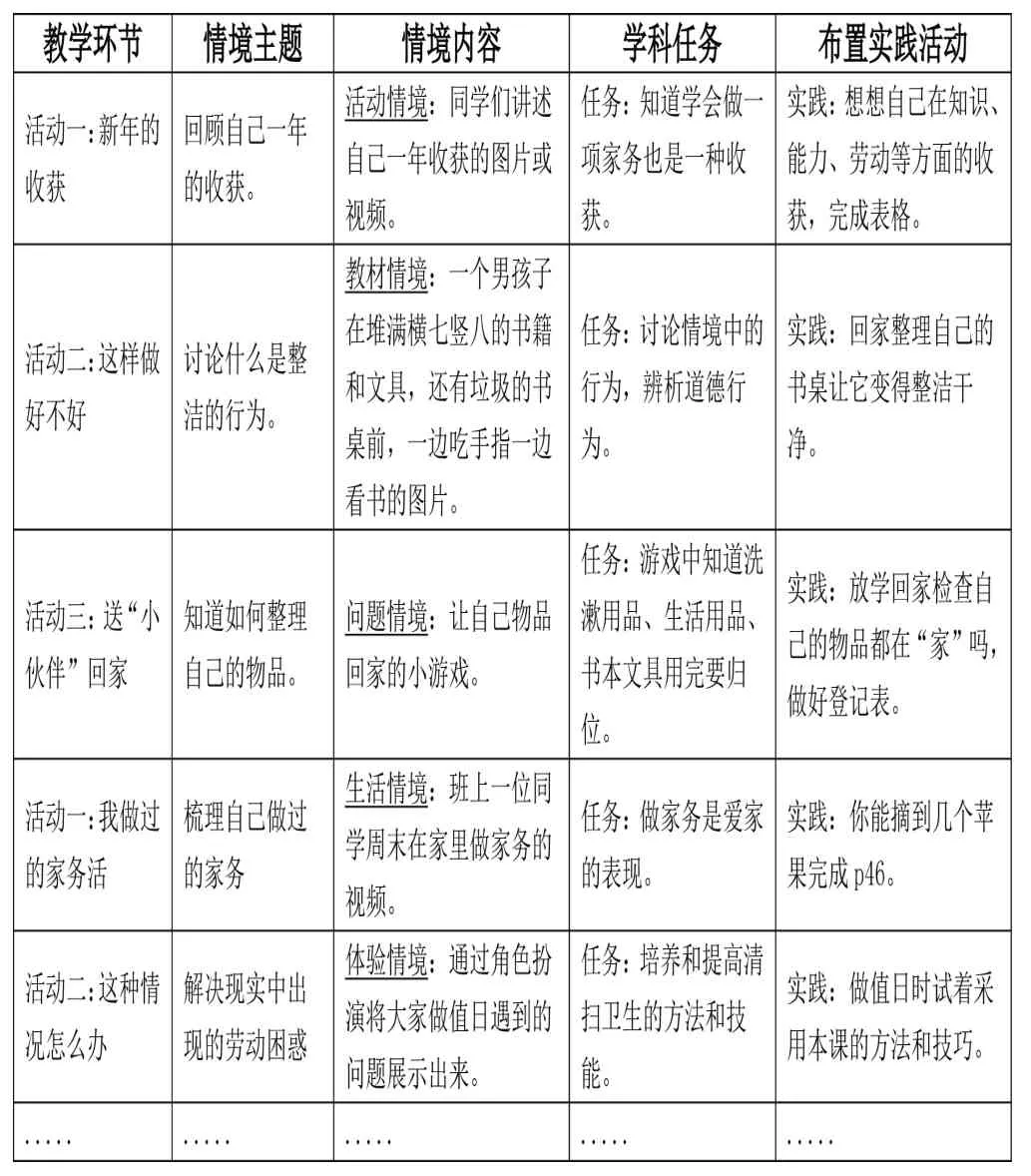

例如表2 所示,教师可以在教学环节中设置情境主题与内容,结合学科任务,开展实践活动。

表2

低年级学生年龄小,活动的范围比较窄,主要在学校和家庭中,教师在教学中大致可以创设五种常用的情境:教材情境、生活情境、体验情境、问题情境、活动情境,用教材的内容与学生的心灵之间筑起一座神奇的桥梁,鼓励学生在课堂上体现自己的智慧与观点,促使学生的思维产生碰撞,有意识地思考什么是对的、什么是错的,由此加深他们的劳动体验。

教学二年级上册第7 课《我是班级值日生》一课,活动二是“这种情况怎么办”,就可以采用创设“体验情境”的手段,通过4 组学生的角色扮演,呈现出学生做值日中经常遇到的问题,共性的问题引发大家一同思考。在思考之后学生纷纷说出了自己的看法和想法,找出解决的办法:互相学习做值日的方法和技能,同时也要遵守规则懂得与同学正确沟通。课后布置学生积极尝试——“我是优秀的值日生”,这周轮到谁做值日生就可以用上我们总结的劳动方法和技巧,做个优秀的值日生,让班级更整洁。

教师借助道德与法治课程与现实生活的联系点导入劳动问题,促使学生在问题的直观刺激下产生积极思考,鼓励学生用实践来验证自己的认识。课后教师可以继续对学生做值日生的情况进行观察和指导,让学生懂得认知和行动不是脱离的,实际生活是课上知识的内化。像这样把课上的情景设计与课后的跟进指导有机结合,不仅可以引导学生形成劳动习惯,而且促进学生自主学习。

三、家校配合,挖掘资源,提升劳动素养

劳动体现于教育,是学习知识的过程;劳动体现于行动,是生活体验的手段。低年级的学生只有亲临其境,用眼睛辨识、用耳朵倾听、用双手触碰,劳动教育才能完成认知到实践的发展。所以学校和家庭都要为学生的劳动实践,创设机会、提供环境,共同提升学生的劳动素养。

(一)身体参与的劳动体验

低年级的劳动教育不能停留在简单认识劳动的目的上,而要从社会生活中发现问题,处理问题,课堂上学习了劳动的知识后就要付诸实践。一年级下册第1 课《我们爱整洁》、第11 课《让我自己来整理》、第12 课《干点家务活》,都可以设计“打卡作业”,每天孩子们的切身参与和体验,家长们的真实记录和拍照,在身体力行的过程中学生体验这样做的逻辑以及有效率的完成一件事的方法,实现了由“知”到“行”的转变过程。

(二)亲子合作的劳动探索

教育的起点是家庭,应该发挥家长们在孩子劳动品格形成、劳动技能提升等方面的基础性作用。一年级下册第8 课《大自然,谢谢你》、二年级下册第4 课《试种一粒籽》和第15 课《坚持才会有收获》,可以让家长和孩子共同种植10 颗绿豆或其他植物。在种植的过程中,有家长指导的劳动体验一定会提高孩子们的劳动能力,从中感知劳动的乐趣。家长们的陪伴与交流也会让孩子们产生新的认知和想法,在劳动中提高认识、不断反思,养成探究创新、解决问题的能力。

(三)课外延伸的劳动实践

教育部《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》中提到“将劳动教育与学生的个人生活、校园生活和社会生活有机结合起来,丰富劳动体验,提高劳动能力,深化对劳动价值的理解。每周课外活动和家庭生活中劳动时间,小学1 至2 年级不少于2 小时。”[3]学习一年级上册第10 课《吃饭有讲究》,倡议学生参与学校的“光盘行动”;学习一年级下册第11 课《让我自己来整理》,可以开展班级和年级的“叠雨衣比赛”“整理书包比赛”;学习二年级上册第10 课《我们不乱扔》,可以结合学校组织秋游活动让学生制定出行公约……也可以将家长资源引入劳动实践教学中,学习了一年级下册《大自然,谢谢你》,家长们可以带着孩子参加植树护林活动;学习二年级上册第8 课《装扮我们的教室》,可以让家长和孩子一同出黑板报布置班级;学习二年级下册的第1 课《挑战第一次》,可以跟家长学做一道简单的菜肴,学习第12 课《我的环保小搭档》可以和家长一起进行垃圾分类……鼓励学生参加社区活动,在广阔的劳动实践场域得到更多的锻炼。

道德与法治课要致力于在学生的心中埋一颗崇尚劳动、尊重劳动的思想种子,慢慢生根发芽、开枝散叶,以劳树德、以劳增智、以劳创新,促进学生德智体美劳全面发展。