“相对折扣”还是“绝对折扣”?消费者在不同购买类型情境下对折扣呈现方式的偏好

2021-12-07李园园

段 珅,王 喆,李园园

(1.中国人民大学 商学院,北京 100872;2.四川旅游学院 经济管理学院,成都 610100;3.山西财经大学 工商管理学院,太原 030006)

目前,打折(如15%折扣)和立减(如立减5.7元)是商家常用的两种促销方式。然而,在相同的促销力度下,商家使用哪种促销方式会使得消费者感觉更便宜? 如199.8元的某产品,打8.5折和立减29.97元,消费者会更关注哪种折扣形式? 虽然消费者在两种不同折扣形式下最终节省的金钱是一样的,但消费者对金额立减和比例折扣的促销框架的感知影响是不同的。其原因在于:Suri等[1]的研究表明,尽管两种折扣类型都可能涉及要计算确定产品实际支付价格,但消费者通常不会计算确切的最终价格;Morwitz等[2]指出消费者对产品价格进行估算时,通常是不准确的。因此,简单的启发式线索可能被用于形成整体判断。以往关于两种折扣方式的研究包括两种价格促销折扣框架是怎样影响消费者感知和购买行为的[3-4]。目前,对于相同的价格促销以不同的折扣方式展现是如何影响消费者购买决策的相关研究还较少,且现有的关于折扣形式的研究也并没有得出一致的结论表明哪种折扣类型更好。对于商家而言,两种折扣方式到底在何种消费情境中能起到更大效用对于商家制定相应的折扣形式策略至关重要。因此,有必要探究两种折扣方式在不同消费者情境对于消费者的影响。

消费者日常的消费形式分为物质消费与体验消费两大类。物质消费是指以获得物质商品为主要目的的购买,最终使物品所有权属于消费者个人;体验消费是指那些以获得生活经验为主要目的的购买,具体表现形式为消费者经历发生的事件或一系列事件[5]。以往关于物质体验消费的研究关注于比较两类购买所带来的结果差异,如与物质购买相比,体验性购买虽然能带来更多的快乐[5],也能使消费者更倾向于社交[6],但难以比较[7],且适应速度较为缓慢[8],同时也较少会作为礼物的选择[9]等。虽然之前的多数研究都比较了不同消费形式给消费者带来的不同影响,但是关于购买前两种购买类型的差异性影响以及它们涉及的消费者决策过程的研究鲜有涉及。更为重要的是,在物质消费与体验消费过程中消费者常会面对两种消费的不同折扣形式的促销,那么,不同消费模式采用何种折扣表达方式才能更吸引消费者注意力,才能有效增加消费者购买相应消费的概率同样值得关注。

有鉴于此,本文基于可数性理论,探究不同购买类型(物质消费vs体验消费)在折扣促销的前提下应采用何种折扣方式(绝对折扣vs相对折扣)更能吸引消费者注意力,从而提升相应消费的成功概率。在理论上,本文拓展了消费模式购买前会对消费者有何影响,以及这种影响会产生何种后续决策过程的相关研究,在实践中以期为商家在不同消费模式下制定合理的折扣形式策略提供理论指导。

1 文献回顾与研究假设

1.1 购买类型:物质购买与体验购买

物质购买的主要目的是为了拥有或得到一些可以保留一段时间的东西[5],而体验购买的主要目的是为了获得一段经历或体验。研究证明,物质购买相比体验购买在表现形式[10]或思维水平[11]上更具体,其原因在于物质购买的有形性[5,12]。

关于物质消费与体验消费的研究分为3个方面:

(1)消费者经历不同购买类型后对幸福感的差异性影响及其解释机制。Van Boven等[5]指出体验性购买那些以获得生活体验相比购买物质性产品更能给消费者带来幸福。Kumar等[13]的研究同样证明了该观点,即体验性购物(在树林里徒步旅行、罗马之旅)比物质性购物(名牌衬衫、平板电视)带来更多的幸福。Carter等[7]的研究为其提供了相应的解释机制,即体验购买相比物质购买可比性更低,这就导致潜在不愉快的比较对体验满意度的影响小于对物质的影响,而Gilovich等[14]为其提供了另一种解释机制,即体验性购买比物质性购买更容易且更有效地增进社会关系。同时,因为体验性购买作为身份构成的一部分而产生的评价更多是根据其自身条件进行的,所以体验性购买引起的潜在负面社会比较也更少。

(2)消费者经历不同购买类型后对行为的差异性影响。Rosenzweig等[15]研究发现,消费者在物质购买决策中更容易产生购后后悔,而体验性购买决策更容易产生预期后悔,其原因在于体验购买相比物质购买更为单一且替代性更差。Tully等[16]的研究表明,与购买物质产品相比,消费者在购买体验时更有可能产生负债行为。这种效应的产生是因为购买时机对体验式购买更为重要,因为消费者不愿意错过体验性购买这种计划性的消费模式。Goodman等[17]的研究表明,由于消费者对体验消费(vs物质消费)更缺乏耐心,导致消费者在消费过程中低估了体验消费的未来效用。

(3)在特定消费情境下,消费者对两种消费类型的偏好差异。①财务约束状况。Tully等[18]研究认为经济约束的感觉增加了消费者对其购买持久效用的关注,这反过来又增加了他们对物质商品的偏好而不是体验。其原因在于消费者在财务约束情境下对于购买类型的持久性更加关注,因此,希望通过将有限的资金用于购买较为长期消费效用的物质消费。②送礼消费情境。考虑到送礼的社交和享乐功能,消费者似乎更愿意给予体验(一个人经历的无形事件,如旅行、音乐会),而不是物质产品(随着时间的推移而保留下来的有形产品,如衣服、家具)[18]。其原因在于体验被认为比物质产品更加独特和个性化[19-20]。③购买参照情境。消费者期望自己对体验的评价与他人的评价不同,这促使他们在体验购买时,比起物质购买,更少地依赖消费者的评价[20]。

综上所述,有关购买类型的研究涉及两种购买类型,它们对情感和行为产生不同的影响,在某些特定消费情境中消费者对两种消费类型的偏好有差异。然而,消费者在未发生购买前,面对不同的消费类型其决策过程有何差异需进一步探究,尤其是当消费者面对不同促销情境中的两种消费类型时产生的行为决策过程。因此,本文以期探究消费类型应以何种折扣方式展现才能更加吸引消费者,从而在满足消费者诉求的前提下提升商家利益。

1.2 折扣方式:绝对折扣与相对折扣

价格折扣形式,可分为基于金额的相对数值和绝对数值以及基于百分比的相对数值和绝对数值等方式。相对数值表明了该促销产品出售给消费者的相对价格,简单而直观地给出促销产品降价幅度与产品原价的关系[21]。绝对数值则表明,如果消费者购买了该产品,能省下多少钱。这两种折扣呈现方式会激活消费者的两种计算模式,第1种是用一个数减去另一个数,即计算绝对差[22-24];第2种是用一个数除以另一个数,即计算相对差[25-26]。依赖于数值比较中的绝对差异和相对差异可能会导致不同的结果,如偏好逆转。已有研究表明,不同的价格折扣表现方式会给消费者带来不同的价值感知,进而会造成不同的促销效果。张黎等[21]研究了基于百分比的相对数值和绝对数值价格折扣表现形式,结果表明,对于低价产品,当降价幅度较小时,消费者对相对数值与绝对数值的价值感知没有差别。Hardesty等[27]的研究表明,对于低价的日用消费品,当降价幅度较大时,消费者对于相对数值降价的价值感知高于绝对数值。而Mc Kechnie等[28]通过实验发现,在相同折扣力度的情况下,对低价产品而言,相比立减的绝对折扣形式,以百分比形式出现的较大(小)折扣导致更高(低)的交易价值感知。

综上所述,消费者在面对消费情境中的绝对折扣与相对折扣促销方式会产生不同的效果,以往研究多基于价格折扣本身进行探讨,但是对于在不同消费模式下(物质购物vs体验购买)应该采用哪种折扣形式未有研究。因此,本文以期探究不同折扣方式在何种消费者购买形式下能够最大限度地发挥促销效果。

1.3 购买类型与折扣形式的关系

根据公平理论,个体不仅对绝对数量的回报敏感,而且对投入与产出的比例也较为敏感。其中,低收益被定义为产出与投入的比例较小,而高收益则是产出与投入的比例较大[29-31]。公平理论体现了可数性(一个产品或服务价值比较计算的容易程度)如何影响价值敏感度,从而进一步阐释公平感知和消费者满意度的关系。现有关于可数性的研究主要集中于可数性对消费者产品价值敏感度的影响。产品价值敏感度(或可评估性)描述了消费者关于某物价值的主观感受的变化[32-35]。Ma等[36]的研究表明,价值敏感度取决于可数性的程度,即在低可数性的情况下,个体的满足感来自对体验消费方面的关注,而不是对物质消费(如产品大小)之间差异的关注。同时,消费者对物质消费与体验消费的评估模式存在本质差异。与物质相比,消费者认为体验的可比性较低[7]且互换性较差[15]。这就导致消费者倾向于将体验式购买的评估过程建立在感觉的基础上,而将物质购买的评估过程建立在计算的基础上[37]。Yan[38]进一步细化了该比较过程,研究表明,当属性易于计算时(即当消费者有明确的参考信息时),人们倾向于计算并依靠绝对差异做出比较判断;反之,当属性可评估性较低时,个体倾向于使用相对差异并依靠感觉进行比较。

总之,本文认为物质型购买的折扣展示可能更适合用绝对折扣来表示,而体验型购买的折扣展示可以用相对折扣来表示。其原因有:①从消费者关注角度而言,当消费者面对相对比较时(即相对折扣),其可计算性明显低于绝对比较时(绝对折扣),相当于低可数性情况,此时人们的满足来自对消费体验的关注,体验消费情境无疑会满足消费者对于体验诉求的关注。相反,绝对折扣这种高可数性模式唤起了消费者对物质实际差距之间比较的兴趣。②从消费者判断模式而言,消费者在评估消费体验是基于感觉估计产品的最终价值,而物质购买评估过程建立在计算基础上,绝对折扣为物质购买的计算过程提供了更高的可行性。同时,体验消费的低可评估性造成了消费者在决策过程中更依赖相对差异进行决策,而物质消费较高的评估性导致消费者在决策过程中更依赖绝对差异进行决策。③研究表明,以绝对形式传达折扣信息,对于食品杂货等高度可评估的产品可能更好,因为消费者往往有一个高度可访问的参考点。相反,当消费者对价格不太熟悉时,折扣应该以相对差异的形式呈现。例如,诺德斯特龙(Nordstrom)和歌帝梵(Godiva)等高端商店经常使用百分比形式,而像沃尔玛(Walmart)和好时(Hershey)经常使用绝对金额折扣进行促销[38]。对于消费者而言,其日常生活中物质型购买的频率显著多于体验型购买,因此,消费者对于物质型购买的价格熟悉程度也远高于体验型购买。综上可知,购买类型与折扣方式本身存在可评估性的差异。就购买类型而言,由于物质评估建立在计算基础上,体验购买评估基于感觉,因而可以看出,物质购买相比体验购买具有更高的可评估性;而就折扣方式而言,绝对折扣形式相比相对折扣形式是一种高可数情况,而这种高可数情况导致消费者对于绝对折扣有更高的可评估性程度。由于不同购买类型所引发的个体评估性程度存在差异,致使个体对于提供不同评估程度的折扣形式产生偏好差异,并且消费者对于目标产品的偏好与购买意愿取决于所呈现信息是否一致。由于物质购买给个体带来高可评估性的感觉,因而当商家给消费者呈现高可评估性的绝对折扣信息时,这种评估性状态的一致性能够提升个体对于目标产品的购买意愿;同样,消费者在进行体验购买时,这种购买形式会给消费者带来低可评估性感受,此时商家若呈现与体验相一致的低可评估性的相对折扣形式,这种感受与信息的一致性会提升消费者对于目标产品的购买意愿。因此,本文认为当消费者进行物质购买时,目标产品或广告采用绝对折扣会使消费者购买意愿更高;反之,当消费者进行体验购买时,目标产品或广告采用相对折扣会使消费者购买意愿更高。据此提出假设:

H1购买类型与折扣方式间存在匹配效应,即当体验型消费匹配上相对折扣时会使消费者对于目标产品的购买意愿更高;相反,在物质型消费过程中,消费者对于以绝对折扣展现的目标产品购买意愿更高。

H2可评估性程度在上述效应中起中介作用。具体而言,体验型购买所引发的低可评估状态才会使消费者依赖相对差异线索进行决策,物质型消费的高评估性状态使消费者更可能依赖绝对折扣线索进行决策。

1.4 认知负载的调节作用

认知负载是指完成一项任务所需要的脑力劳动,并且这种脑力劳动会作用于个体的工作记忆[39],认知负载反映了个体对注意力资源的需求,以及对信息存储和再处理的需求[40]。相关研究表明,当个体处于不同的认知负载状态时,会对后续决策行为产生不同的影响。Gilbert等[41]要求高认知负载和控制(低认知负载)参与者对目标个体进行个人感知评级,研究表明,诱导认知负载会导致参与者不太能够根据现有的情境约束来修正他们对目标个体的现有感知。而Pendry等[42]发现,当个体经历认知负载、感到疲劳或处于时间压力下时,他们倾向于更多地依赖刻板印象来形成对他人的印象。此外,有关亲社会选择行为的研究表明,当个体处于认知负载条件下,会对他们的互动伙伴变得更加慷慨[43],原因在于个体没有足够的认知资源去考虑该选择行为的具体细节。由此可知,当个体处于高认知负载状态时,个体可能会出现认知偏差、刻板印象判断以及亲社会等行为方式。高认知负载个体之所以产生这些行为的原因在于其没有足够的认知资源对全局信息进行综合处理与加工。

当消费者面对不同消费类型的折扣表达方式时,主要存在两种属性线索供消费者参考。第1种线索是消费类型线索,即物质消费还是体验消费;第2种线索是价格折扣呈现方式线索。消费者是否采用两种线索共同进行决策,取决于消费者是否有足够的认知资源对两种线索进行综合处理。当消费者拥有足够的认知资源时(低认知负载状态),其在进行决策过程时会尽可能地使用较多的线索帮助其决策更加准确,此时消费者会结合购买类型与折扣呈现类型两种线索进行决策判断。相反,当消费者处于高认知负载状态时,其认知资源受到限制,不能对所有感觉输入给予同等的关注[44],此时消费者只考虑能吸引他们注意力的特征的子集[45],还没有足够的认知资源将两种线索进行结合处理,因而会选择更为敏感以及更具吸引力的线索帮助决策。相对消费类型线索,个体对于价格折扣呈现线索更为敏感,因此更可能采用价格折扣呈现线索作为判断依据。此时,绝对折扣的差异可评估性显著高于相对折扣,从而导致不管是物质购买还是体验购买,绝对折扣所带来的效果更好。据此提出假设:

H3消费者认知负载在购买类型与折扣呈现方式匹配效应中起调节中介作用。具体而言,当个体处于低认知负载状态时,购买类型与折扣方式的匹配效应存在;相对地,当个体处于高认知负载状态时,不管是处于物质还是体验消费情境,消费者对于绝对折扣呈现的购买意愿更高。

1.5 假设模型

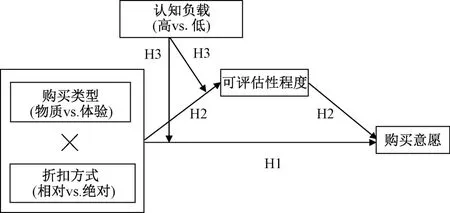

根据假设H1~H3,提出如图1所示的假设模型框架。该模型表示出消费类型与折扣方式对于个体购买意愿存在匹配效应。具体而言,物质购买情境匹配于绝对折扣信息,促使个体有更高的购买意愿;相反地,处于体验型购买情境中的消费者对于相对折扣展现的折扣信息有更高的购买意愿,其影响路径为H1。上述匹配效应的中介作用机制是由可评估性程度驱动的,其影响路径为H2。此外,上述效应存在边界条件,即当消费者低认知负载状态时才会出现上述效应;而当消费者处于高认知负载状态,不管是物质型消费还是体验型消费,消费者对于以绝对折扣形式展示促销信息的目标产品购买意愿更高,该影响路径为H3。

图1 假设模型框架

2 研究设计与结果分析

2.1 实验1:不同购买类型情境下消费者对折扣呈现促销方式的偏好探究

实验1的目的在于验证假设H1。为了验证所得结论的可靠性,实验1通过两个子实验进行验证。实验1A 通过探索性实验以期初步验证假设1,为了进一步验证结论可靠性与拓展实验外部效度,实验1B采用更为严格的购买类型操控,并进一步增加因变量直接测量方式,即被试的购买意愿,进一步拓展了研究的效度。

2.1.1 实验1A:探索性实验

2.1.1.1 实验目的与刺激物选择 探索性实验的目的在于初步检验本文的主效应假设H1。本文涉及两种不同的购买类型以及折扣方式,为了确保被试能够有效识别不同的购买类型以及合适的促销折扣力度,在正式实验开始之前通过预实验进行确定。预实验共招募来自天津某综合性大学的40名MBA学生(Mage=32.418,SD=8.573),其中,男性被试23人(57.5%),女性被试17 人(42.5%)。预实验主要分为两个阶段:

第1阶段告知所有被试现在需要进行一项分类匹配任务,即通过回顾前述文献中的物质与体验购买刺激物,选取4对常用的物质-体验刺激物(音乐耳机-音乐会门票、数码相机-写真拍摄、运动员球衣-体育比赛门票、《为地球而战》新书-《为地球而战》电影票),为了保证展示随机性,将8种物品随机打乱放在一个选择集中。实验开始后,首先告知被试体验购买与物质购买的定义,然后让被试将随机打乱的8种物品分为物质消费与体验消费两类,并要求将其两两对应匹配,在进行完匹配任务之后,邀请被试对每一项购买的体验或物质条件的程度进行评分(1=纯物质的,9=纯经验的)[5]。

第2阶段任务为邀请被试对所展示的8项物品进行价格估计,为了确保对应的物质购买与体验购买的估计价值无差异,在选择所对应的刺激物时选择了相近市场价值的物品。在标价结束后,邀请被试回答相应问题,包括并被要求评估他们对这8项购买的在意程度(1=完全不关心,7=非常关心)、重要性(1=非常不重要,7=非常重要)以及喜爱程度(1=非常不喜欢,7=非常喜欢)[7,15,19]。结果显示,92.5%(37人)的被试成功划分出了正确的类别并匹配成功,剩下的3人没有成功匹配,因此,其数据不用于后续分析。其中,被试对于匹配成功的购买类型程度评价存在显著差异,如表1所示。

表1 购买类型评价比较

由表1中F统计值可知,对于4组中购买类型程度评价差异最大的是音乐耳机-音乐会门票组,且被试对于两种物品在在意程度(F(1,72)=0.968,p=0.328)、重要性(F(1,72)=1.775,p=0.164)以及喜爱程度(F(1,72)=1.857,p=0.113)上并无显著差异。同时,被试对于音乐耳机给出的评价估价为392.289元,音乐会门票为398.218元,通过对数转换后发现,被试对两种物品价值感知并无显著差异(M音乐耳机=5.972,SD=1.491 vs.M音乐会门票=5.987,SD=1.275;F(1,72)=0.002,p=0.963)。因此,选定音乐耳机-音乐会门票作为探索性实验的刺激物。此外,考虑到本文涉及具体价格和折扣线索,结合被试估计价格以及市场参考价格最终将两种刺激物统一定价为395 元(具体刺激物图片见附录)。

2.1.1.2 实验过程被试人数 探索性实验自2019-05-16~05-20,历时5天,实验采用2(购买类型:物质购买vs体验购买,组间设计)×2(折扣类型:绝对折扣vs相对折扣,组内设计)混合设计,探索性实验共招募160名被试,随机分为两组。正式实验开始后,告知被试将要进行一项购买判别任务。首先会给被试普及两个基本概念:①折扣方式,分为绝对折扣与相对折扣两种。绝对折扣是指基于金额的绝对数值加减运算折扣方式,相对折扣是指基于百分比的相对数值乘除运算折扣方式。②购买类型,分为物质购买与体验购买两种。体验性购买是指以获取一种生活体验为目的的购买行为,物质性购买是指以获得产品所有权为目的,并在使用后仍可视为自己财产的一部分。在确保被试能够理解相应概念之后,告知被试现在某商家就某产品展示两张广告海报,两张广告海报在其他元素方面都一致,唯一区别在于广告中相应产品所用的折扣形式不同,一种是绝对折扣促销,另一种是相对折扣促销,请观看该企业的产品促销广告,从中选取您喜欢的一款广告。在物质消费组的被试会看到两张音乐耳机的折扣海报,海报展示顺序做了随机处理以避免顺序效应带来的影响;而在体验消费组被试看到的是两张音乐会门票的折扣海报,同样展示顺序做随机处理。在被试观看相应的海报后,让被试选择两幅海报中更喜欢哪一幅。

选择结束后邀请被试回答相应问题。问卷包括三部分内容:

(1)折扣方式与购买类型的操控检验。为了保证操控的严谨性与独立性,邀请被试对消费模式判断以及折扣方式判断采用对立的重复测量方式,即同一被试需要回答关于消费模式对立的两个问题:①您认为上述广告中的消费是物质消费(1=非常不同意,7=非常同意);②您认为上述广告中的消费是体验消费(1=非常不同意,7=非常同意)。同样,关于折扣方式的判断采用对立的两个问题:①您认为上述广告中的折扣是绝对折扣(1=非常不同意,7=非常同意);②您认为上述广告中的折扣是相对折扣(1=非常不同意,7=非常同意)。

(2)促销广告态度、产品评价以及产品熟悉度测量。本文关于折扣呈现形式的偏好采用了两种测量方式:①因为折扣方式是组内呈现,所以采用选择比例作为主要测量方式;②因为展示的两种促销广告仅在折扣方式上存在差异,所以测量了选择后被试对在不同选择条件下对各自选择折扣呈现方式产品的促销广告态度以及对产品的评价。而产品熟悉度测量的目的在于排除因产品本身熟悉度不同造成的偏好差异影响。

(3)被试回答包括性别、年龄等人口统计特征,实验结束后被试领取相应报酬。

2.1.1.3 实验结果分析

(1)折扣方式与购买类型操控检验。当刺激物呈现为音乐耳机时,选择绝对折扣组的被试认为该产品是物质消费(M物质=5.152,SD=1.838)显著高于认为该产品是体验消费(M体验=2.761,SD=2.183;F(1,90)=32.314,p<0.001),而选择相对折扣组的被试同样认为该产品是物质消费(M物质=4.941,SD=1.858)显著高于认为该产品是体验消费(M体验=3.147,SD=2.134;F(1,66)=13.672,p<0.001),证明关于消费模式的操控成功。当被试选择绝对折扣组时,则认为该折扣方式确实是绝对折扣(M绝对=4.761,SD=2.330)而不是相对折扣(M相对=2.044,SD=1.955;F(1,90)=36.719,p<0.001);反之,当被试选择相对折扣组时,则认为该折扣方式是相对折扣(M相对=5.029,SD=1.930)显著高于绝对折扣(M绝对=2.118,SD=1.719;F(1,66)=43.143,p<0.001)。

当刺激物呈现为音乐会门票时,选择绝对折扣组的被试认为该产品是体验消费(M体验=4.875,SD=1.680)显著高于认为该产品是物质消费(M物质=2.156,SD=1.920;F(1,62)=36.348,p<0.001),而选择相对折扣组的被试同样认为该产品是体验消费(M体验=5.170,SD=1.667)显著高于认为该产品是物质消费(M物质=1.854,SD=1.798;F(1,94)=87.581,p<0.001),证明关于消费模式的操控成功。当被试选择绝对折扣组时,则认为该折扣方式确实是绝对折扣(M绝对=5.063,SD=2.199)而不是相对折扣(M相对=3.031,SD=1.975;F(1,62)=15.111,p<0.001);反之,当被试选择相对折扣组时,则认为该折扣方式是相对折扣(M相对=4.771,SD=1.992)显著高于绝对折扣(M绝对=3.167,SD=2.046;F(1,94)=15.151,p<0.001)。上述结果表明,被试能够有效辨别产品是物质消费还是体验消费,且对折扣方式识别成功,总体操控成功。

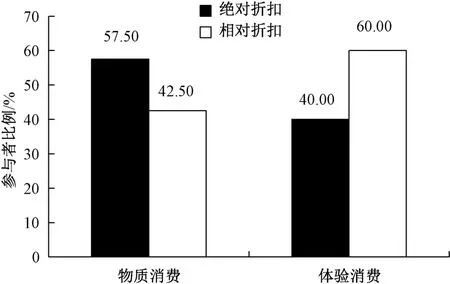

(2)折扣方式选择的主效应结果。当刺激物为音乐耳机,并为被试呈现带有绝对折扣以及相对折扣的两个广告海报时,80个被试中有46人选择了带有绝对折扣形式的广告海报;而当刺激物为音乐会门票时,80个被试中有48人选择了带有相对折扣形式的音乐会门票广告海报。进一步发现,当消费模式为体验消费时,有更高比例的被试选择了相对折扣(60.00%vs.42.50%,χ2(1)=4.903,p=0.027),具体被试选择比例如图2所示。

图2 不同折扣呈现方式的被试选择比例

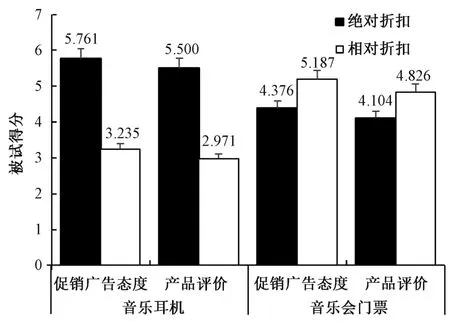

(3)促销广告态度、产品评价与产品熟悉度分析。进一步分析在不同消费模式下,选择不同折扣模式后被试对于广告态度、产品评价以及产品熟悉度(干扰变量)之间的差异。结果显示,当产品为音乐耳机时,选择绝对折扣的被试对广告的态度(M绝对=5.761,SD=0.862 6)显著高于选择相对折扣的被试(M相对=3.235,SD=1.007;F(1,78)=145.320,p<0.001),且对于该产品有着更高的评价(M绝对=5.500,SD=0.976 vs.M相对=2.971,SD=0.979;F(1,78)=131.015,p<0.001),但选择不同折扣组被试对于该产品的熟悉度并无差异(M绝对=4.044,SD=0.837 vs.M相对=4.294,SD=1.112;F(1,78)=1.324,p=0.253);当呈现产品为音乐会门票时,选择相对折扣的被试对广告的态度(M相对=5.187,SD=1.059)显著高于选择相对折扣的被试(M绝对=4.376,SD=1.135;F(1,78)=10.645,p=0.002),且对于该产品有着更高的评价(M相对=4.826,SD=1.001vs.M绝对=4.104,SD=1.143;F(1,78)=8.917,p=0.004),但选择不同折扣组被试对于该产品的熟悉度并无差异(M相对=4.276,SD=0.845 vs.M绝对=4.273,SD=0.633;F(1,78)=0.000 2,p=0.988),不同折扣呈现方式促销广告态度与产品评价效应如图3所示。

图3 不同折扣呈现方式促销广告态度与产品评价

2.1.1.4 结果讨论 探索性实验从消费者选择比例以及促销广告态度两方面初步验证了假设H1,即当被试处于体验型消费情境时,更偏好以相对折扣展现的促销方式;当被试处于物质型购买类型情境时,消费者会更偏好绝对折扣呈现的促销方式。然而,实验1A 存在两点不足:①虽然在实验1A 通过前测确定了被试对于物质购买与体验购买所选刺激物价值感知的平均成本没有区别,但有可能购买在物质体验维度以外的其他方面有所不同。因此,参照文献[7,20]中的研究,在实验1B 中采用了一个更为严格的购买类型控制,即刺激物为购买一个睡袋,通过强调其体验购买功能或物质购买功能来操控购买类型。②实验1A 中为了初探效应对于折扣方式呈现采用了组内设计,然而,被试是否会受到组内另一选项的干扰而产生偏差行为无法有效排除,同样,对于广告态度测量而言,同时测量被试对于两种广告的态度也会存在干扰。因此,在实验1B中对于购买类型与折扣方式都采用了组间设计,并更换了折扣呈现方式偏好的测量题项,进一步扩展了研究效度。

2.1.2 实验1B:实验室实验

2.1.2.1 实验目的与刺激物选择 实验1B 进一步验证结论的稳健性以及拓展结论的适用场景。为了确保两种消费除操控的购买类型不同外,其余表征并无差异,故选择睡袋的物质功能与体验功能展示作为被试购买类型的操控。为了保证睡袋的物质与体验功能展示符合实际消费情境,结合Dai等[20]的研究以及睡袋销售的真实广告描述进行了相应修改。为了保证信息含量一致,邀请了3名市场营销系博士进行了修改。在物质购买组:SD 睡袋采用中空棉芯,使纤维储存更多热量,抗寒保暖;高密度耐磨面料,隔风防潮,耐用性更强;帽口松紧设计,可调节内部温度,拉开可当作棉被使用,且两个睡袋可以拼接。在体验购买组:SD 睡袋采用信封式空间设计,可任意翻身,让你在翻身过程中不会有束缚感;春亚纺亲肤透气内胆,触感柔软细腻贴合,舒睡自如;穿着衣服反复翻转,柔软舒适,安睡一整晚。而折扣呈现方式因为涉及产品的实际价格,所以根据实际的市场参考价格以及网络平均售价,确定最终的产品价格为124元,而促销活动的折扣定为原价的6.9折,相比于原价便宜38.44元。同时,本实验对于促销折扣呈现方式偏好的测量增加了产品购买意愿的测量,以进一步扩展研究效度。

2.1.2.2 实验过程被试人数 实验1B 实验室实验时间为:2019-06-05~06-08,历时4天,实验采用2(购买类型:物质购买vs体验购买)×2(折扣类型:绝对折扣vs相对折扣)双因素组间设计,实验室实验共招募了192名被试,被试来自天津3所大学的本科生,删除未完成问卷以及猜测到实验目的的被试,有效被试177人(Mage=21.356,SD=4.772),其中,男性被试91 人(51.412%),女性被试86 人(48.588%)。被试被有效分为4组,其中,物质-绝对组被试45人,物质-相对组被试42人,体验-绝对组被试47 人,体验-相对组被试43 人。实验开始后,告知被试:“现在假设学校为使学生更好地体验生活,感受大自然,特意安排了一次春游活动,因为是集体出行计划,所以会统一住宿,因此,你为了自己更好的睡眠条件,打算购买一个睡袋。碰巧的是,现在正好有商家进行睡袋售卖的促销活动,且促销的这一款睡袋正好是当季流行款”。购买类型的操控即在物质购买组要求被试阅读关于睡袋物质功能的广告介绍语,而体验购买的操控让被试阅读关于睡袋产品的体验功能的广告介绍语。关于折扣呈现方式的操控:在相对折扣组为“现在该品牌睡袋原价为124元,现在商家促销活动,只需原价的6.9折即可获得它”。在绝对折扣组为“现在该品牌睡袋原价为124元,现在商家进行促销活动,立减38.44元即可获得它”。确保被试阅读完相应的睡袋促销广告介绍语以及价格折扣后,邀请被试回答相应问题。首先,邀请被试进行物质购买类型的操控检验,本研究只邀请被试进行操控检验的原因在于,相比实验1A,实验1B更换了购买类型的操控方式,但是在折扣呈现方式上并无实质差异,具体测量题项参照Van等[5]的研究,询问被试的购买类型(1=纯物质的,9=纯经验的);其次,测量被试促销折扣呈现方式的偏好,本研究在实验1A 基础上增加了产品购买意愿的测量,包括了促销广告态度、产品评价以及产品购买意愿;最后,邀请被试填写人口统计特征并领取报酬。

2.1.2.3 实验结果分析

(1)购买类型操控检验。体验购买组的被试认为购买该睡袋是体验型购买(M体验=4.956,SD=1.551)显著高于物质购买组的被试(M物质=3.251,SD=2.015;F(1,175)=39.953,p<0.001)。此外,物质购买组(F(1,178)=15.875,p<0.001)与体验组购买(F(1,172)=20.989,p<0.001)对于购买类型的判断程度显著差别于中间值4.5。

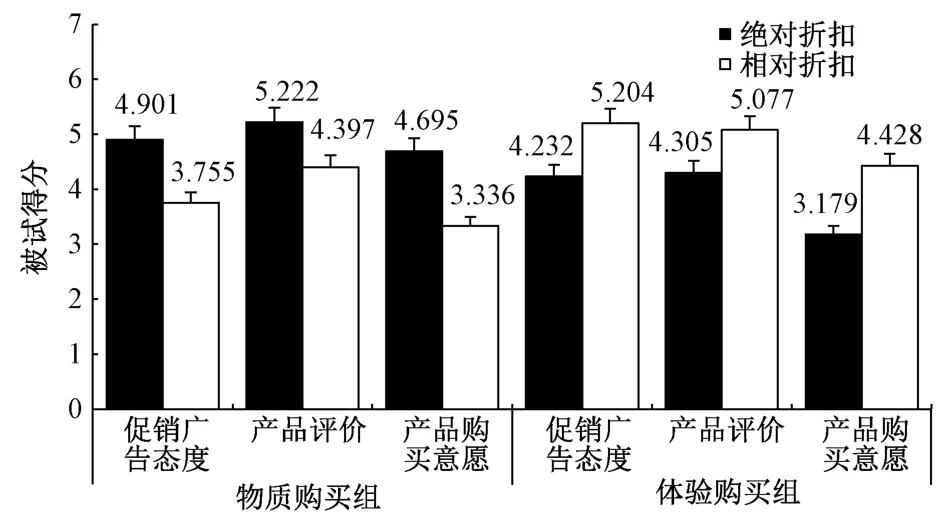

(2)促销广告态度、产品评价与产品购买意愿分析。进一步分析在不同消费模式下,选择不同折扣模式后被试对于广告态度、产品评价以及产品购买之间的差异。结果显示,处于物质购买组的被试对于绝对折扣促销广告态度(M绝对=4.901,SD=1.354)显著高于选择相对折扣的被试(M相对=3.755,SD=1.191;F(1,85)=17.469,p<0.001),且对于该产品有着更高的评价(M绝对=5.222,SD=1.038 vs.M相对=4.397,SD=1.222;F(1,85)=11.569,p=0.001),更为重要的是,被试对于绝对折扣促销中的睡袋购买意愿(M绝对=4.695,SD=1.495)显著高于相对折扣促销(M相对=3.336,SD=1.238;F(1,85)=21.159,p<0.001)。相反,当被试处于体验消费组时,其对相对折扣促销广告态度(M相对=5.204,SD=1.223)显著高于选择相对折扣的被试(M绝对=4.232,SD=1.417;F(1,88)=12.031,p<0.001),且对于该产品有着更高的评 价(M相对=5.077,SD=1.232 vs.M绝对=4.305,SD=1.423;F(1,88)=7.506,p=0.007),同样,被试对于相对折扣促销中的睡袋购买意愿(M相对=4.428,SD=1.501)显著高于绝对折扣促销(M绝对=3.179,SD=1.096;F(1,88)=20.568,p<0.001)。具体差异如图4所示。

图4 不同折扣呈现方式被试促销广告态度、产品评价与购买意愿的差异比较

2.1.2.4 结果讨论 实验1B 再次验证了购买类型不同的情况下消费者会偏好不同的折扣呈现方式促销广告。同时,为了进一步排除是由于物质和体验购买的不同产品造成的其他差异,采用更为严格的购买类型操控,即通过将同一种产品描述为物质功能购买或体验功能购买来操控被试的购买类型。并且,该研究通过扩展因变量的测量方式,进一步拓展了研究结论适用情境。实验1通过两个子实验验证了购买类型与折扣呈现方式的效应,然而,对于该匹配效应产生的内在作用机制却未可知。鉴于此,本文通过实验2进一步探究该效应的中介变量,以期进一步明晰该匹配效应产生的内在作用机理。

2.1.3 实验2:可评估性程度的中介作用

2.1.3.1 实验目的与刺激物选择 前述已经通过实验1的两个子实验验证了购买类型与折扣方式的匹配效应,而实验2的目的在于探究购买类型与折扣方式匹配效应的中介机制,以期揭示该效应产生的内在作用机制。同时,为了初步探究认知负载在该效应关系中的作用,本文同时操控了认知负载的不同状态,以期初步观察认知负载的作用。为了进一步拓展研究的外部效度,在本实验中采用了预实验中符合实验要求的另一组购买类型的刺激物,即选择数码相机与写真拍摄作为本研究的刺激物。

2.1.3.2 实验过程被试人数 实验2实验室实验时间为2020-12-01~12-07,历时7 天,实验采用2(购买类型:物质购买vs体验购买)×2(折扣类型:绝对折扣vs相对折扣)×2(认知负载:高vs低)多因素组间设计,实验共招募400名被试,被试来自天津某大学的本科生,删除未完成问卷以及猜测到实验目的的被试,有效被试388 人(Mage=20.683,SD=5.066),其中,男性被试201人(51.80%),女性被试187人(48.20%)。关于认知负载的操控,为了提高操控方法的一般实践性,借鉴Wen等[46]的研究,通过一个与消费相关的任务来诱导认知负载状态。即要求参与者要么记住12件物品(高认知负载),要么记住两件物品(低认知负载)的购物清单,该购物清单中包含本研究所采用的实验刺激物,然后在随后的实验过程中要求他们尽可能回忆起购物清单的产品。接下来邀请被试进行促销广告评估任务,在物质消费组,告知被试刚才所记忆的购物清单列表中有一款数码相机正处于促销降价期间,并展示给其相应的促销广告。在体验消费组,告知被试刚才所记忆的购物清单列表中有一项写真拍摄体验正处于促销降价期间,并展示给其相应的促销广告。促销广告中包含了相应的产品价格折扣信息,在相对折扣组,被试看到的折扣价格信息为:“原价1 299元,现30%折扣”,而绝对折扣组中被试看到的信息为:“原价1 299元,现立减390元”。在确认被试观看促销折扣广告结束后,邀请被试填写相应问卷。问卷包含4部分内容:首先,邀请被试回答对于促销广告中的目标产品购买意愿,采用“您是否愿意购买该促销广告中的产品”7点式量表(1=非常不愿意,7=非常愿意);其次,为了确保本文对于被试的认知负载状态操控成功,参照McFerran等[47]的研究,采用“您认为在一边做评估任务一边记住数字很有挑战性”“在做任务时记住数字很容易(反向编码)”两个7分李克特量表(1=非常不同意,7=非常同意;r=0.81);再次,邀请被试完成操控检验题项,包括折扣呈现方式判断题项(参照实验1A)以及购买类型判断题项(参照实验1B,询问被试您认为您的这次购买类型? (1=纯物质型购买,9=纯体验型购买)[5];最后,询问被试“您认为您对于此次促销产品以及相应折扣信息的可评估性程度如何(1=可评估性程度低,7=可评估性程度高)?”[36]并填写人口统计特征。

2.1.3.3 实验结果分析

(1)折扣类型与购买类型操控检验。处于绝对折扣组的被试认为该促销折扣方式为绝对折扣(M绝对=5.924,SD=1.776)显著高于相对折扣(M相对=2.728,SD=1.775;F(1,380)=121.065,p<0.001),而处于相对折扣组的被试认为该促销折扣方式为相对折扣(M相对=5.477,SD=1.692)显著高于绝对折扣(M绝对=3.593,SD=1.547;F(1,380)=102.115,p<0.001),上述结果表明,被试的折扣方式操控成功。此外,看到拍摄写真的被试认为该购买是体验型购买(M体验=5.558,SD=1.765)显著高于数码相机组的被试(M物质=2.567,SD=1.896;F(1,380)=123.440,p<0.001),而物质购买组(F(1,380)=88.223,p<0.001)与体验组购买(F(1,380)=48.035,p<0.001)对于购买类型的判断程度显著差别于中间值4.5。结果表明,对于被试的购买类型操控成功。

(2)认知负载检验。结果显示,处于高认知负载组的被试(M高认知负载=5.239,SD=1.356)认为任务难度显著高于低认知负载组(M低认知负载=2.445,SD=1.278;F(1,380)=192.318,p<0.001),同时,高认知负载组(F(1,380)=78.002,p<0.001)与低认知负载组(F(1,380)=49.954,p<0.001)对于自身认知负载的判断程度显著差别于中间值3.5。结果表明,对于被试的认知负载状态操控成功。

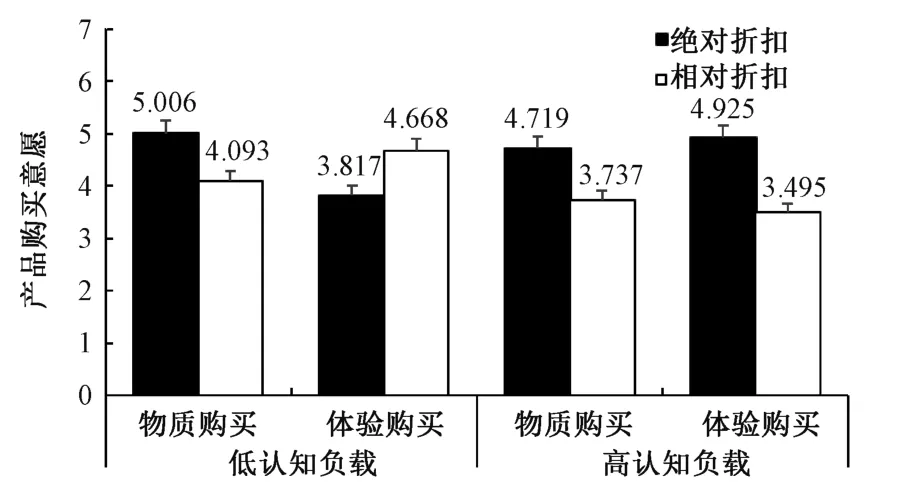

(3)促销目标产品的购买意愿。结果显示,购买类型、折扣呈现方式与认知负载三阶交互效应显著(F(1,380)=38.215,p<0.001),购买类型与折扣呈现方式交互效应显著(F(1,380)=56.218,p<0.001),折扣呈现方式与认知负载交互效应显著(F(1,380)=44.371,p<0.001),而购买类型与认知负载交互效应不显著(F(1,380)=1.772,p=0.192)。采用事前对比分析可知,低认知负载时购买类型与折扣呈现方式交互效应显著(F(1,380)=29.092,p<0.001)。具体而言,当促销产品是数码相机时,被试对于绝对折扣呈现方式的产品购买意愿(M绝对=5.006,SD=2.172)显著高于相对折扣呈现方式(M相对=4.093,SD=1.816;F(1,380)=65.062,p<0.001);当促销产品为写真拍摄时,被试对相对折扣呈现方式的产品购买意愿(M相对=4.668,SD=1.718)显著高于绝对折扣呈现方式(M绝对=3.817,SD=1.904;F(1,380)=15.230,p<0.001),该结论重复验证了本文的主效应。然而,在高认知负载状态时,不管促销产品是数码相机(M相机-绝对=4.719,SD=1.625 vs.M相机-相对=3.737,SD=1.428;F(1,380)=55.187,p<0.001)还是写真拍摄(M写真-绝对=4.925,SD=1.318 vs.M相机-相对=3.495,SD=1.923;F(1,380)=72.310,p<0.001),被试对于绝对折扣方式的购买意愿都显著高于相对折扣方式。具体效应如图5所示。

图5 不同认知负载状态下购买类型与折扣方式匹配对购买意愿的影响

(4)可评估性程度的中介作用。因为实验3采用了三因素组间交互设计,根据研究理论可知,购买类型与折扣方式的匹配效应只有在个体处于低认知负载状态下才会出现,而在高认知负载状态时,该匹配效应消失,所以为了在分析可评估性程度的中介作用时更加方便,本文将数据部分拆分为两部分进行验证,即在低认知负载状态下,可评估性程度中介作用才会成立;反之,在高认知负载状态下,可评估性程度中介作用不成立。

①可评估性程度主效应。在低认知负载组,物质购买与绝对折扣匹配组被试的可评估性程度得分显著高于体验购买与相对折扣匹配组被试的得分(M物质-绝对=5.238,SD=1.411 vs.M体验-相对=3.283,SD=1.391,F(1,196)=120.312,p<0.001);在高认知负载组,物质购买与绝对折扣匹配组被试的可评估性程度得分与体验购买与相对折扣匹配组被试的得分并无显著差异(M物质-绝对=3.617,SD=1.926 vs.M体验-相对=3.385,SD=1.578,F(1,188)=1.624,p=0.129)。

②可评估性程度中介作用分析。调节中介分析采用Hayes[48]PROCESS 模型8,样本抽样数为5 000,对高、低认知负载组被试分别进行调节中间检验。其中,检验模型的自变量为购买类型,折扣方式为调节变量,中间变量为可评估性程度,因变量为购买意愿。结果显示:在低认知负载组,可评估性程度在购买类型与折扣方式匹配对购买意愿影响过程中的中介作用显著(LLCI=0.048 5,ULCI=0.301 2),且中介效应大小为0.178 4;反之,当被试处于高认知负载状态时,可评估性程度在购买类型与折扣方式匹配对购买意愿影响过程中的中介作用不显著(LLCI=-0.123 8,ULCI=0.096 1,包含0),假设H2得到验证。

2.1.3.4 结果讨论 实验2通过更换实验刺激物以及采用与消费情境相关的认知负载的操控方式不仅再一次重复了实验1的研究结论,验证了实验1结论的稳健性,同时也检验了可评估性程度的中介作用。更为重要的是,本实验中通过采用与实验情境相关的认知负载操控初步探究了其边界作用。具体而言,当个体处于低认知负载状态时,可评估性程度在购买类型与折扣方式匹配对于购买意愿的影响关系中起中介作用;反之,当个体处于高认知负载状态时,可评估性程度中介作用不显著。然而,认知负载在该情境中的边界作用是否稳固,如果采用更为一般性的认知负载操控(即与当下消费情境无关的操控)其边界作用效应是否还会成立不得而知。因此,实验3重点旨在再次验证认知负载的边界作用,从而进一步明确该结论的适用范围。

2.1.4 实验3:认知负载的边界条件

2.1.4.1 实验目的与刺激物选择 实验3的目的在于探究消费类型与折扣方式匹配效应的边界条件,即消费者处于不同的认知负载状态。与实验2不同之处在于,实验3通过参照以往经典的认知负载状态操控方式,即通过记忆不同长度的数字来消耗被试的认知资源,从而使被试处于不同的认知负载状态。该操控可以使结论并不受特定消费情境的影响,从而更具一般性与普适性,本研究实验刺激物采用实验1A 中的音乐耳机与音乐会门票。

2.1.4.2 实验过程被试人数 实验3实验室实验时间为2020-11-26~11-30,历时5 天,实验采用2(消费类型:物质购买vs体验购买)×2(折扣类型:绝对折扣vs相对折扣)×2(认知负载:高vs低)多因素组间设计,实验室实验共招募380名被试,被试来自天津某所大学的本科生,删除未完成问卷以及猜测到实验目的的被试,有效被试362 人(Mage=21.045,SD=4.286),其中,男性被试187人(51.66%),女性被试175人(48.34%)。被试被有效分为8组,在高认知负载的4组中,物质-绝对组有效被试46人,物质-相对组被试44 人,体验-绝对组被试47人,体验-相对组被试46人。在低认知负载的4组中,物质-绝对组有效被试47 人,物质-相对组被试44人,体验-绝对组被试46人,体验-相对组被试42人。首先,在实验开始时告诉被试这是由两个不相关的任务组成的实验调查,旨在测试个体的记忆能力与产品评价购买任务。在实验开始时,通过记忆任务来操控被试的不同认知负载状态。在高认知负载组,被试被要求记住一个由8个字母和数字组成的序列(例如,R36E4CRH)。在低认知负载组,被试被要求记住一个由2个字母和数字组成的序列(例如,R3),他们被要求在20 s内记住这一顺序,并被告知在实验结束时,他们将被要求尽可能准确地回忆这一顺序[49]。接下来邀请被试进行促销广告评估任务,在物质消费组,展示给被试一款音乐耳机促销广告,并告知被试现有一音乐耳机商家打算促销一款前一季度的爆款音乐耳机,并展示给其相应的促销广告(见附录)。在体验消费组,展示给被试一张音乐会门票促销广告,同时告知被试最近XX音乐厅将举办一场音乐会,现在该活动的音乐会门票打折出售,并给被试展示音乐会门票的促销广告(见附录)。促销广告中包含了相应的产品价格折扣信息,在相对折扣组,被试看到的折扣价格信息为:“原价395元,现20%折扣”,而绝对折扣组中被试看到的信息为:“原价395元,现价316元”。在确认被试观看促销折扣广告结束后,邀请被试填写相应问卷。问卷内容与实验2相似,不同在于实验3并没有询问被试可评估性程度。

2.1.4.3 实验结果分析

(1)折扣类型与购买类型操控检验。进行折扣类型操控检验,本研究折扣方式的测量未采用语义差异量表,而是参照实验1A 采用了重复测量方式,其原因在于绝对折扣和相对折扣分属两个不同的类型可以有效区别,而物质消费和体验消费实质上属于一个连续体的两端。因此,本研究参照实验1B采用语义差异量表对被试的购买类型判断进行测量。处于绝对折扣组的被试认为该促销折扣方式为绝对折扣(M绝对=5.374,SD=1.487)显著高于相对折扣(M相对=2.698,SD=1.924;F(1,354)=167.553,p<0.001),而处于相对折扣组的被试认为该促销折扣方式是相对折扣(M相对=5.114,SD=1.896)显著高于绝对折扣(M绝对=3.246,SD=1.648;F(1,354)=126.459,p<0.001)。上述结果表明,被试的折扣方式操控成功。此外,看到音乐会门票的被试认为该购买是体验型购买(M体验=5.947,SD=1.902)显著高于音乐耳机组的被试(M物质=3.283,SD=1.498;F(1,354)=145.317,p<0.001),而物质购买组(F(1,354)=76.552,p<0.001)与体验购买组(F(1,354)=69.678,p<0.001)对于购买类型的判断程度显著差别于中间值4.5。结果表明,对于被试的购买类型操控成功。

(2)认知负载检验。结果显示,处于高认知负载组的被试(M高认知负载=4.989,SD=1.482)认为任务难度显著高于低认知负载组(M低认知负载=3.045,SD=1.437;F(1,354)=107.369,p<0.001),同时,高认知负载组(F(1,354)=88.227,p<0.001)与低认知负载组(F(1,354)=12.218,p<0.001)对于自身认知负载的判断程度显著差别于中间值3.5。结果表明,对于被试的认知负载状态操控成功。

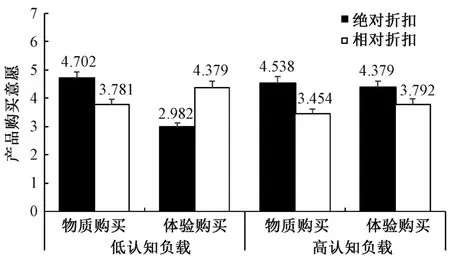

(3)促销目标产品的购买意愿。结果显示,购买类型、折扣呈现方式与认知负载三阶交互效应显著(F(1,354)=15.072,p<0.001),购买类型与折扣呈现方式交互效应显著(F(1,354)=26.467,p<0.001),折扣呈现方式与认知负载交互效应显著(F(1,354)=44.371,p<0.001),而购买类型与认知负载交互效应不显著(F(1,354)=1.437,p=0.238)。采用事前对比分析可知,低认知负载时购买类型与折扣呈现方式交互效应显著(F(1,354)=48.378,p<0.001)。具体而言,当促销产品为音乐耳机时,被试对于绝对折扣呈现方式的产品购买意愿(M绝对=4.702,SD=1.865)显著高于相对折扣呈现方式(M相对=3.781,SD=1.904;F(1,354)=45.257,p<0.001);当促销产品为音乐会门票时,被试对相对折扣呈现方式的音乐会门票购买意愿(M相对=4.379,SD=1.654)显著高于绝对折扣呈现方 式(M绝对=2.982,SD=1.854;F(1,354)=23.992,p<0.001),该结论重复验证了本文的主效应。然而,在高认知负载状态时,不管促销产品是音乐耳机(M耳机-绝对=4.538,SD=1.884 vs.M耳机-相对=3.454,SD=1.623;F(1,354)=73.201,p<0.001)还是音乐会门票(M门票-绝对=4.379,SD=1.673 vs.M耳机-相对=3.792,SD=1.660;F(1,354)=15.929,p<0.001),被试对于绝对折扣方式的购买意愿都显著高于相对折扣方式,具体效应如图6所示。据此,假设3得以验证。

图6 不同认知负载状态下购买类型与折扣方式匹配对购买意愿的影响

2.1.4.4 结果讨论 实验3研究结论得出:当个体处于低认知负载状态时,由于其认知资源充沛,可以将购买类型与折扣方式线索进行整合处理,并根据多线索信息权衡从而做出决策;反之,当个体处于高认知负载状态时,此时认知资源无法支持个体对于多个线索保持同样的关注度,而是会将有限的认知资源聚集在最具吸引力的线索上,而价格线索相比购买类型线索更能引起消费者注意。因此,个体更可能以价格折扣线索为决策依据。进一步从可比性角度出发,价格折扣线索中的绝对折扣相比相对折扣的可评估性更高(更容易计算),因此,个体采用折扣线索进行决策时更偏好绝对折扣呈现方式的促销广告,这也有效解释了在高认知负载时不管是体验消费还是物质消费,个体对于采用绝对折扣方式的产品购买意愿都更高。实验3通过实验室实验再次验证了购买类型与折扣呈现方式匹配效应的边界条件——认知负载,进一步明晰了该匹配效应的适用情境,从而为商家制定合适的折扣呈现促销策略提供了理论指导。

3 结论

折扣呈现方式成为打折促销中不可或缺的元素信息之一,然而,以往关于绝对折扣还是相对折扣的促销方式效果探究并未得出一致性结论。有鉴于此,本文基于可评估性理论,探究消费者在不同购买类型情境中对折扣呈现方式偏好的差异性表现,并给出了这种效应的内在作用机制以及边界条件。通过4个实验得到如下结论:

(1)购买类型与折扣方式的交互作用对于购买意向的影响存在匹配效应。具体而言,消费者对于物质消费匹配绝对折扣的目标产品有更高的购买意愿,对于体验购买而言,当消费者面对相对折扣的目标产品时购买意愿更高。

(2)可评估性程度在购买类型与折扣方式匹配作用对购买意愿影响关系中起中介作用。

(3)前述效应存在的前提是个体有足够的认知资源将目标事件的购买类型与折扣方式线索进行综合处理,即当个体处于低认知负载状态时,上述购买类型与折扣方式存在匹配效应;反之,当个体处于高认知负载状态时,该匹配效应消失。

本文的理论贡献体现在:

(1)将购买类型决策过程引入到具体的促销消费情境中,进一步剖析消费者在购买类型决策之前面对不同的折扣促销方式时所展现出的心理机制以及边界条件,从而拓展了购买类型与折扣方式的相应理论文献。首先,本研究拓展了购买类型在预期效用差异上的研究,这是一个比物质和体验消费的后果受到更少关注的话题[50-51]。以往关于购买类型的购买主要探究经历不同购买类型后对其幸福感的影响以及不同的解释机制[5],关于购买类型预期效用的研究鲜有涉及[20]。其次,将比较计算模式(绝对计算与相对计算)引入到具体的消费情境中,即促销情境。消费者在日常生活中常常会用到两种计算比较,而以往关于两种计算方式的优劣比较以及营销应用情境的研究较少[38],本研究则将这种计算比较形式具象到了打折促销情境中,进一步延伸了计算比较的应用范式。

(2)以往关于价格折扣呈现方式的研究主要关注于其在信息框架说服效果上的不同,郝辽钢等[4]的研究比较了“原价180 元,立即购买省45 元”与“原价180元,立即购买省25%”两条折扣信息对消费者购买意愿的影响,主要从信息框架描述的得失展开分析,并未重点强调其背后计算模式的不同本质,本研究则聚焦于两种折扣模式所引发的消费者比较计算模式的不同,并从两种比较计算模式的评估性差异入手,所得到的结论可以延伸到消费者在不同消费情境中的比较计算过程。

本研究结论具有一定的实践意义:以往关于商家的折扣呈现方式多采用绝对折扣模式,但该模式可能会造成价值损失错觉,即认为直接的减价导致原有产品的价值评估降低,这可能并不适合于高端或体验型消费,其原因在于体验型消费中的消费者可能更注重于享乐型价值,而绝对折扣的直接减价会让其体验感知降低。此外,由于体验型消费的可评估性与比较性较低,因而绝对折扣的可计算性也无法有效地体现在不同体验型购买的比较过程中。根据本研究结论,商家可根据其提供的消费类型进行不同的折扣呈现方式。具体而言,提供物质购买类型的商家在进行折扣促销时采用绝对折扣呈现方式更能吸引消费者;相反,体验型的购买,包括娱乐活动门票(如迪士尼、方特与动物园门票)或旅游网站推出的特价旅游路线体验的价格促销活动可采用相对折扣呈现方式。此外,本研究证明了不同购买类型应以不同的折扣呈现方式展示其效果的结论,其存在前提在于消费者需要将商家提供的购买类型线索与折扣呈现方式的价格线索进行联合评估。相比价格折扣线索,购买类型线索更容易被消费者忽略,因此,要想有效使用本研究结论,商家在采用不同折扣呈现方式促销时也需要在其广告宣传中突出不同购买类型的特点。例如,在物质购买类型产品促销活动中除了采用绝对折扣外,其产品描述中可以有意突出产品的物质型特征以及功能性特性,从而使消费者注意到购买类型的特征,进一步将购买类型与价格折扣线索联合评估产生更好的决策效果。在体验型购买活动中,商家可采用相对折扣呈现方式,并在此基础上着重强调该购买能够给购买者带来的美好体验,从而使消费者注意到该购买类型线索。

本文的不足之处在于:①通过研究得出购买类型与折扣方式存在一定的匹配效应并揭示了该种效应存在的中介机制和边界条件,然而,本研究并未有效排除或测量其他可替代性的解释机制。②关于边界条件的探究,本研究提出了认知负载的边界条件,然而是否存在其他边界条件? 郝辽钢等[4]的研究表明,在折扣呈现方式中,价格折扣计算难易程度会调节消费者对于两种折扣呈现方式的态度。未来可对这些问题展开进一步研究。

附录