复合菌剂固定床修复油泥的应用条件研究

2021-12-07杨博丽徐迎新张冕

杨博丽 徐迎新 张冕

中国石油川庆钻探工程有限公司长庆井下技术作业公司

含油污泥是指在油田采油及运输途中,由于不正常的操作或其他事故等造成的落地原油与土壤或其他杂质形成的含油固体废物[1]。针对含油污泥,国内外提出了较多的处理方法及工艺流程,但因含油污泥成分和性质较为复杂,每种处理方法都存在一定的局限性[2-6]。微生物降解技术因其成本较低、操作简便、无二次污染、效果好等特点而被广泛采用[7-9]。

目前,油泥微生物修复中试及现场工程实施案例多在自然条件下进行[10-11]。本研究构建了多菌种复合的修复菌剂,通过室内实验考查生物修复控制参数,构建高效生物修复工艺,之后通过固定床式油泥修复装置,在长庆油田陇东华HXX井场进行现场试验,处理后油泥中w(石油类物质)降到10 mg/g以下,满足陕西省地方标准DB 61/T 1025-2016《含油污泥处置利用控制限值》的要求,达到了预期效果,验证了多菌种复合修复菌剂处理油泥工艺的可行性。

1 试验部分

1.1 试剂与仪器

蛋白胨购自北京奥博星生物公司,葡萄糖、KH2PO4、MgSO4、FeSO4化学试剂均为国产,分析纯;TECANInfinite200 pro全波长酶标仪; UV1800紫外分光光度计,日本岛津;SH220N石墨消解仪,浙江海能实验仪器;ZHWY-2102自控发酵摇床,江苏太仓实验设备厂;GH500隔水式培养箱,北京科伟实验仪器公司;Dl100发酵系统,上海百伦。

1.2 微生物修复工艺试验

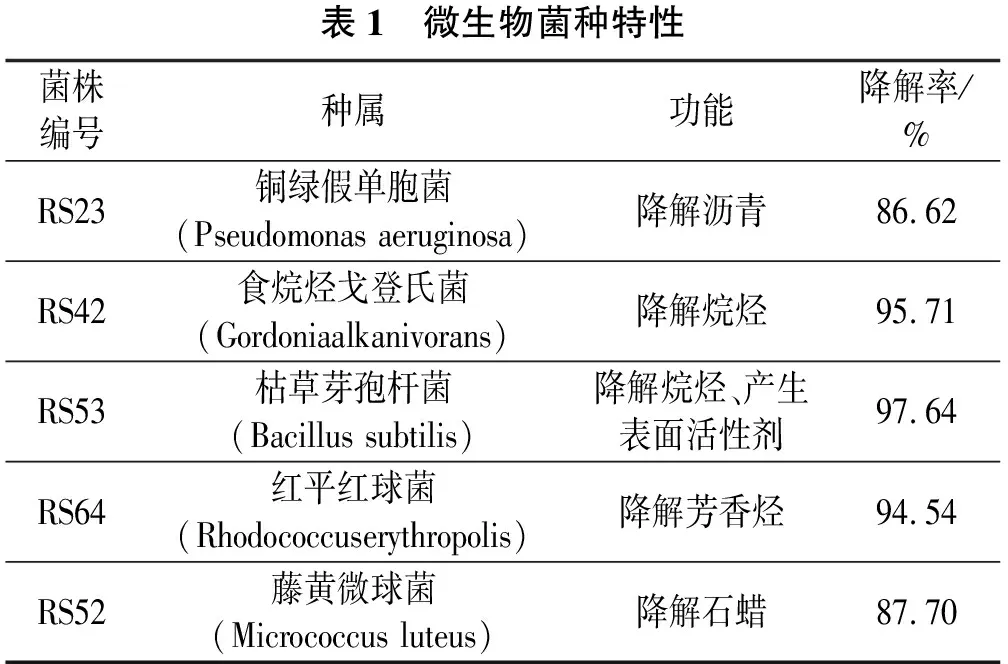

实验室前期筛选出具有应用潜力的5种不同功能石油降解菌菌种(见表1),将其复配制得微生物修复菌剂,其降解石油能力较强,用于进行室内模拟实验及现场试验。

表1 微生物菌种特性菌株编号种属功能降解率/%RS23铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)降解沥青86.62RS42食烷烃戈登氏菌(Gordoniaalkanivorans)降解烷烃95.71RS53枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)降解烷烃、产生表面活性剂97.64RS64红平红球菌(Rhodococcuserythropolis)降解芳香烃94.54RS52藤黄微球菌(Micrococcus luteus)降解石蜡87.70

1.2.2菌剂发酵制备

用营养琼脂固体培养基活化修复菌种培养18 h,用无菌水将菌体制成108个/mL的菌体悬浮液。取2 mL菌体悬浮液接种于含100 mL营养肉汤培养基的500 mL三角瓶中,在转速为180 r/min的摇床中于35 ℃下连续振荡培养24~48 h,当发酵液微生物菌落总数为5.0×1011cfu/g时,发酵液停止发酵。

将各菌种发酵液等比例混合之后,按质量比1∶5加入硅藻土中,同时按照合适比例加入甘油、维生素C等辅料,混合均匀,室温风干至w(水)约为10%,微生物菌落总数为5.0×1011cfu/g的修复菌剂。

1.2.3微生物室内修复条件研究

采用长庆陇东区域的油泥,装于试验槽,装样深度35 cm左右,使用表1中的5种菌种制备的固体微生物修复菌剂进行室内模拟修复实验。利用单因素变化考查温度、通气、水分等环境条件,修复剂添加量、含油率、盐含量等限值性因素,以及营养剂尿素、KH2PO4质量比值(N/P)对微生物修复效果的影响[10-11],确定修复菌剂最佳生物修复工艺参数。

“听到这些录音,我就知道自己完了。”面对审查调查人员提取到的自己与他人订立攻守同盟的证据,吉林省洮南市政协原党组副书记、副主席李青海再也掩饰不住慌乱神色。心存的最后一丝侥幸破灭后,他对自己违纪违法问题供认不讳,成为又一个倒在了贪腐路上、警醒他人的“鲜活标本”。

1.3 微生物修复现场试验

1.3.1实验装置

现场试验采用固定式生物修复床,装置试验槽尺寸为6.0 m×2.0 m×0.6 m(长×宽×高)。设计满足微生物修复保温、保湿、通风的要求。槽底铺设通气管道,使用空压机供气,空气流量为60 L/min;槽顶部排设淋水装置,由水泵连接储液罐。使用时按照需要调节阀门以控制流速。配置温度、湿度电极,监测试验槽物料指标,置于可控温恒温室中。

1.3.2生物修复试验方案

现场试验在长庆油田陇东华HXX井场,收集井场内落地油泥、罐底油泥、排污渠沉淀油泥等3类样品。去除大块石头,晾干混合均匀,装入实验床。采用上述特制的固体微生物修复菌剂,按照2.0%(质量分数,下同)加入油泥中。营养剂按细菌培养基元素成分(均以质量分数计)选择麸皮2%、草炭1.5%、有机质及尿素0.9%、KH2PO40.4%组成。各试验组加入物料并混合均匀,温度为30 ℃左右。之后每12 h通风1次,每次通风1 h,根据情况浇水,保持油泥中w(水)为20%。

试验20天后取样检测降解效果,重点测试油泥样本中pH值、总盐、全磷、全氮、全钾、有机质含量、石油含量指标。所采样置于无菌密封袋,送至实验室在低温4 ℃条件下保存,尽量在24 h内完成测试分析。对油泥样本中pH值、总盐、全磷、全氮、全钾、有机质含量、石油含量进行检测,总盐的测试依据NY/T 1121.16-2006《土壤检测 第16部分 土壤水溶性盐总量的测定》进行,pH值、全磷、全氮、全钾、有机质含量、石油含量的测试依据CJ/T 221-2005《城市污水处理厂污泥检验方法》进行。

2 结果与讨论

2.1 微生物修复相关因素影响研究

2.1.1环境温度对修复效果的影响

将修复菌剂按照2%的比例加入油泥中,充分翻动保证均匀混合。调整油泥的含水率为20%。设置不同温度的实验组,置于恒温培养箱中,每12 h通风1次,每次通风1 h,根据情况浇水,保持油泥含水率为20%,20天后测降解率。

从图2可以看出,随着温度的增加,降解率明显增加,在35 ℃时降解效果最好,达到98%,而在35 ℃以上时降解率明显下降。从实验结果可看出,温度对石油降解率有影响。因此,进行微生物石油修复时,需要采取适当的保温措施来保证降解效果。通过调控可使油泥温度保持在25~35 ℃,达到良好的修复效果。

2.1.2氧气对微生物降解效果的影响

将修复菌剂按照2%的比例加入其中,充分翻动油泥保证各物质混合均匀,设置温度为30 ℃恒温。按照不同间隔时间定期通气1 h, 20天以后测试油泥降解率,考查不同间隔时间对石油修复效果的影响。实验期间根据情况浇水,保持油泥含水率为20%。

依据通气间隔时间设为5组,间隔时间分别为6 h、12 h、24 h、36 h、48 h。从实验结果可以看出(见图3),通气油泥对石油修复产生良好效果。随着通气间隔时间缩短、次数增多,油泥供氧增加,油泥石油降解效率也显著提高。通气间隔时间为24 h时,油泥石油降解率达到80.7%,间隔 6 h的降解率最高为93.2%,说明定期通气可增强微生物石油修复效果。

2.1.3水分对修复效果的影响

调整不同实验区块油泥的含水率,将修复菌剂按照2%的比例加入石油污染油泥中,充分翻动油泥以保证混合均匀,设置温度为30 ℃恒温。之后每12 h通风1次,每次通风1 h,根据情况浇水,保持油泥含水率为10%、20%、30%、40%,20天后测定石油降解率。

实验结果显示(见图4),油泥含水率对石油的降解可起到一定的促进作用。当油泥含水率为10%时,微生物修复率为56.7%,随着油泥含水率的增加,微生物修复石油的效果明显增强,油泥含水率在20%~30%之间时,石油降解率基本在90%以上,但是当油泥含水率超过30%后,油泥水分过饱和,可能反而影响了油泥通气性,微生物并没有起到足够的降解作用,石油降解率降至76.4%。因此在现场试验时,应使油泥保持一定的水量,以维持油泥中微生物的生长及代谢反应,发挥其石油降解效果。

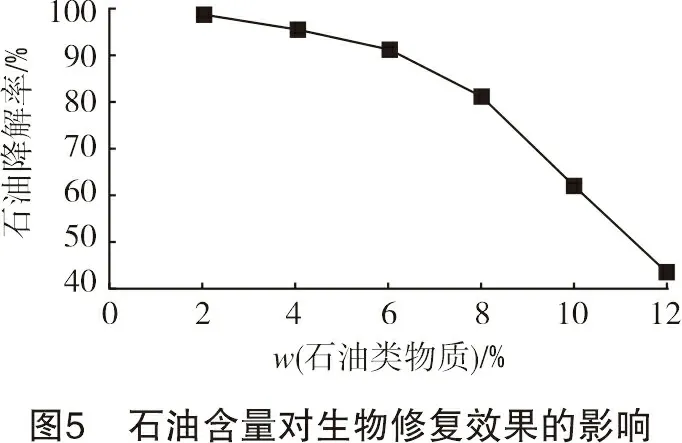

2.1.4石油类物质含量对修复效果的影响

将不同量石油拌入油泥中混合均匀,得到6组不同样本,w(石油类物质)分别为2%、4%、6%、8%、10%、12%。随后将修复菌剂按照2%比例加入油泥中,保持室内温度为30 ℃。加入后充分翻动,以保证混合均匀,之后每12 h通风1次,每次通风1 h,根据情况浇水保持油泥含水率20%,20天后取样检测石油降解率。

从试验结果可以看出(见图5),w(石油类物质)在8%以下时,修复菌剂对石油修复产生良好效果。随着石油类物质含量的增大,石油降解效率也显著降低,当w(石油类物质)为12%时,石油降解率仅为43.5%,说明高含量石油对微生物修复产生了抑制效果。所以,现场应采取其他措施进行前处理,将w(石油类物质)降低到8%以下,较低的石油类物质含量有利于微生物降解。

2.1.5盐含量对微生物修复效果的影响

将20%(质量分数)的NaCl溶液拌入油泥中,得到6组不同的样本,w(盐)分别为5 000 mg/kg、10 000 mg/kg、20 000 mg/kg、30 000 mg/kg、40 000 mg/kg、50 000 mg/kg。再将修复菌剂按照2%比例加入油泥中,保持室内温度为30 ℃左右。加入后充分翻动,以保证混合均匀,再覆盖0.08 mm厚的塑料薄膜。之后每12 h通风1次,每次通风1 h,根据情况浇水,保持油泥含水率20%,20天后取样检测石油降解率。

从实验结果可以看出(见图6),w(盐)在30 000 mg/kg以下时,菌剂对石油修复产生良好效果。随着盐含量的增大,石油降解效率也显著降低,w(盐)高于50 000 mg/kg时,石油降解率仅为60.7%,说明高含量盐对微生物修复产生了抑制效果。

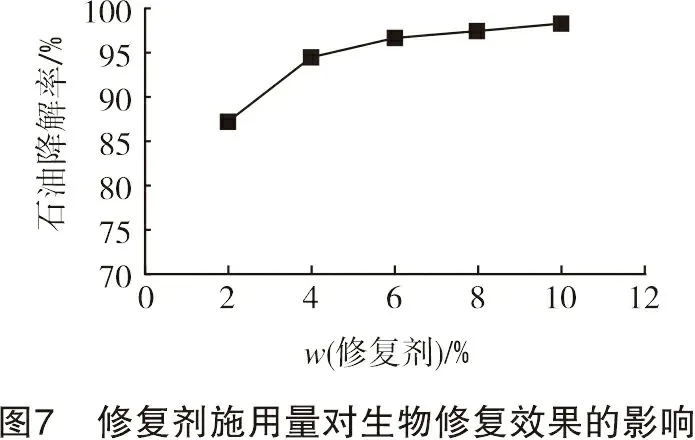

2.1.6微生物修复剂施用量对修复效果的影响

将修复菌剂按照不同的质量分数比例加入到油泥中,置于恒温培养箱,温度为30 ℃左右。加入后充分翻动油泥保证混合均匀。之后每12 h通风1次,每次通风1 h,根据情况浇水,保持油泥含水率20%,20天后测定石油降解率。

实验结果显示(见图7),随着微生物修复剂施用比例的增大,油泥石油降解效率也在提高。修复菌剂加入比例为2%时,石油降解率达到87.3%,而当修复菌剂添加比例10%时,石油降解率可达到98.1%,修复效率明显提高。说明以微生物细胞生物量为基础的修复剂,其修复效果随施用量的增加而提高,符合微生物菌剂效能的一般规律。所以,在现场石油污染油泥修复实施过程中,综合考虑施用成本与效率之间的平衡,可选择修复菌剂施用比例为2%~4%。

2.1.7N/P对微生物修复效果的影响

将尿素和KH2PO4按照质量比(简称N/P值,下同)为12∶1、10∶1、8∶1、6∶1、4∶1、2∶1混合,二者总量按照油泥质量分数为2%添加至油泥中,再加入2%的修复菌剂。保持室内温度为30 ℃左右。加入后充分翻动,保证混合均匀,再覆盖厚度为0.08 mm塑料薄膜。之后每12 h通风1次,每次通风1 h,根据情况浇水,保持油泥含水率20%,20天后取样检测石油降解率。

实验结果表明(见图8),当N/P值分别为10∶1、8∶1、6∶1时,菌剂对石油修复效果良好;当N/P值高于12∶1或低于4∶1时,石油降解率仅为79.2%和74.8%,说明N/P值过高或过低都会抑制微生物修复效果。

2.2 微生物修复现场试验效果

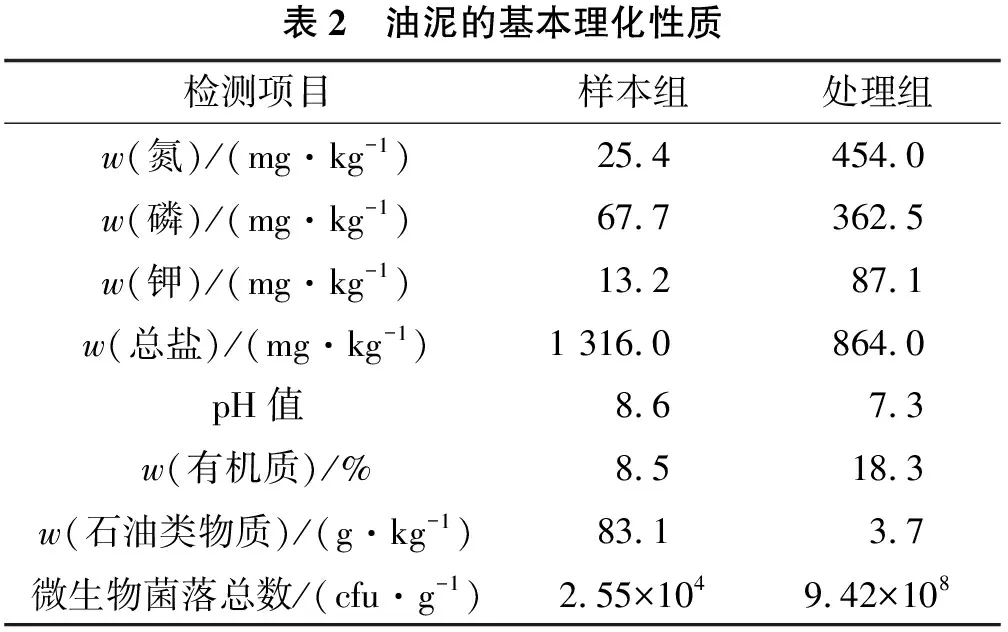

依据相关标准中的方法对样本中全磷、全氮、全钾、总盐、pH值、有机质含量、油含量、盐含量及细菌总数进行检测分析。理化指标检测结果表明(见表2),未处理的油泥中w(石油类物质)为83.1 g/kg,w(盐)为1 316 mg/kg,pH值为8.6,偏碱性。总体营养含量较低,微生物菌落总数极低为2.55×104cfu/g,w(氮)为25.4 mg/kg、w(磷)为67.7 mg/kg、w(钾)为13.2 mg/kg。氮、磷、钾含量不能满足微生物的生长需要,需要加入营养剂,以保障微生物的降解修复。

表2 油泥的基本理化性质检测项目样本组处理组w(氮)/(mg·kg-1)25.4454.0w(磷)/(mg·kg-1)67.7362.5w(钾)/(mg·kg-1)13.287.1w(总盐)/(mg·kg-1)1 316.0864.0pH值8.67.3w(有机质)/%8.518.3w(石油类物质)/(g·kg-1)83.13.7微生物菌落总数/(cfu·g-1)2.55×1049.42×108

在石油污染修复现场试验中,根据油泥营养情况,参考一般细菌培养基配方补充麸皮、草炭、有机质及尿素、KH2PO4等营养剂,促进微生物代谢活性,提高石油降解转化的效率。由表2可知,现场试验采取微生物修复剂+营养剂的组合,加入修复剂可保证油泥中的石油降解微生物有较高生物量,营养剂的补充则明显促进了其增殖,微生物菌落总数高达9.42×108cfu/g,比对照组提高了3万倍。同时,降解后w(石油类物质)为3.7 g/kg,降解率为95.5%,处理后油泥满足DB 61/T 1025-2016的要求。处理后油泥的营养成分显著提高,有机质质量分数为18.3%、氮质量分数为454.0 mg/kg、磷质量分数为362.5 mg/kg、钾质量分数为87.1 mg/kg,pH值降至7.3,处理后的油泥可作为井场绿化植物种植的营养基质使用。

3 结论

(1) 本研究利用高效石油降解菌种复配制备微生物修复菌剂,通过油泥微生物修复室内实验,考查修复过程中限制性因素及添加营养剂对微生物修复效果的影响。油泥修复实验研究结果表明,在w(石油类物质)低于8%、w(盐)低于20 000 mg/kg时,微生物可以发挥较好的降解效果,确定了微生物复合修复菌剂修复油泥的可行性。

(2) 长庆油田现场试验表明,保持油泥含水率20%~30%,空气流量60 L/min,每隔12 h通气1次,每次1 h,温度为30 ℃左右,经过20天的现场微生物生态修复,微生物菌落总数高达9.42×108cfu/g。同时,油泥中w(石油类物质)由83.1 g/kg下降为3.7 g/kg,石油降解率达95.5%。处理后油泥满足陕西省地方标准DB 61/T 1025-2016的要求,可以用于铺设服务生产的各种内部道路、井场绿化用土,或作为铺垫井场等的用土材料等综合利用。

(3) 本研究验证了微生物修复工艺条件参数,确定了5种微生物复合菌剂应用在长庆油泥修复的可行性。根据现场试验结果,确定了固定床式微生物修复法的工艺参数。促进生物技术应用于石油修复具有的高效性、科学性,为后续现场油泥微生物修复设备的开发及应用工程工艺提供了依据。