立足乡村特质的乡村振兴规划路径探索

2021-12-06卢丹梅谢楠赵建华

卢丹梅 谢楠 赵建华

摘要:以广东省连州市保安镇湾村为实验地,通过规划前的思考、规划中的探索、规划后的延续等一系列的研究工作,探索规划能帮助乡村实现振兴发展的路径。研究提出立足乡村特质去思考问题,探讨基于乡村特质的规划建设方法,包括以公众参与为规划基础、以乡村发展致富为目标、以可操作的行动为路径、以可感知的乡愁为基底、以村民自治为实施主体等具体路径,并将规划工作进一步延伸,通过规划、实施、推广,最终实现具有乡村特质的建设范本,为我国大部分乡村发展提供新思路。

关键词:乡村振兴;乡村特质;规划路径

中图分类号:TU98;F291.3

文献标志码:A

文章编号:1671-2641(2021)05-0002-05

收稿日期:2020-12-15

修回日期:2021-04-13;2021-04-27

Abstract: This article takes Wancun Village in Lianzhou City, Guangdong Province, as an experimental site, and explores how planning can help villages to achieve vitalization through a series of research work, such as thinking before planning, exploring during planning, and continuing after planning. The research proposes to think about the problems based on the characteristics of villages and explore the planning and construction methods based on the characteristics of villages, including public participation as the basis of planning, taking the development and prosperity of rural as the goal, operable actions as the path, perceptible nostalgia as the base, and villagers self-governance as the main body of implementation. In addition, the planning work is further extended, and through planning, implementation and promotion, a model of rural development with rural characteristics will eventually be realized, providing new ideas for the development of most villages in China.

Key words: Rural vitalization; Rural characteristics; Planning methods

乡村振兴是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的重大历史任务。乡村建设,规划先行,乡村规划不仅改善人居环境,还可以改变村民对乡村发展的理解,推动规划实施落地,实现乡村振兴目标。

当前国内专家学者与地方政府在不同层面对乡村规划建设进行了积极的探索。2017年广东省发动全省高校与社会规划专业机构,为贫困村提供规划技术帮扶工作,开展南粤村庄规划志愿行动。为了发掘乡村特质,探索一条既能还原乡村宁静乡野,又能使乡村具有生机、活力与人气的建设路径,连州市保安镇湾村,一个经历了从繁荣到衰败的贫困村,被选为多方研究与共建的实验地。

本研究以乡村特质为基础,以乡村振兴为目标,以湾村为实践地,结合“规划—实施—推广”的全过程,开始了规划前思考、规划中探索、规划后延续的研究探索。经过规划后实施的两年时间,总结如何抓住乡村特质去思考乡村问题,建设体现乡愁、属于村民自己的村庄,探索规划师能帮助乡村实现振兴发展的路径,实现具有乡村特质的建设范本。

1规划前思考:立足乡村特质

1.1乡村的特质:熟人社会

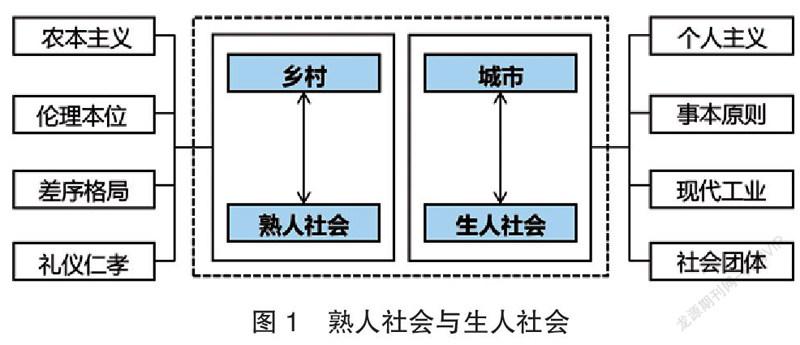

乡村与城市有着各自的特质。“熟人社会”是描述中国乡村社会性质的经典论述,而城市则是“生人社会”。社会学家费孝通说过:“中国社会是乡土性的,人们被束缚在土地上,地方性的限制所导致的‘熟悉成为乡土社会的重要特征[1]。”乡村讲究伦理本位,重视人情关系,注重农本主义、差序格局、礼仪仁孝等。与乡村不同,城市是理性的,不再是原来的乡土社会和传统社会,而是一种经过了长期变革的城市社会和公众社会[2](图1)。生人社会注重个人利益、事本原则,不像熟人社会那般重视人情关系,而是以利益关系为主导而建构的社会。

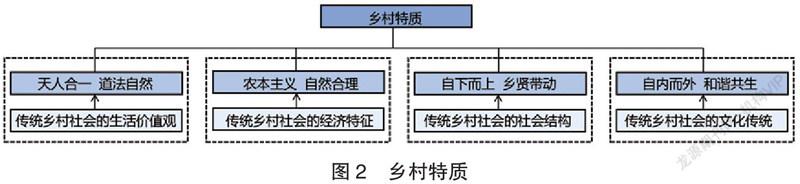

正因为乡村与城市的特质不同,规划路径也会不同。研究立足乡村特质去思考问题,结合传统乡村社会的经济特征、生活价值观、社会结构、文化体系等方面的特质,探讨基于乡村特质,符合乡村社会发展模式的规划建设路径[3](图2)。

1.2地域的特质:水文化

每个乡村都有着与其他乡村不一样的气质,即地域特质。开展规划之前,除了认识乡村共通的社会属性,更需了解每个乡村自身独有的地域特质。研究实验地湾村位于广东省清远市连州市保安镇中西部,其交通便利,清连高速、835縣道、777乡道、780乡道基本连接了村域内所有自然村。其总面积为1 663.86 hm2,全村810户,共3 410人,产业经济以农业种植为主,二三产业发展弱。

湾村环境优美,山清水秀,星子河、保安河两河在村内交汇,贯穿整个村域。村落自古依水发展,星子河是其“母亲河”,孕育着世代村民。人们在这里依水生活、生产、出行、游憩,安居乐业。从原始农业时代、传统农耕时代、工业时代,到生态文明时代,水文化始终贯穿着湾村的发展历史(图3)。然而,随着现代与传统的碰撞,村庄慢慢变得杂乱,村民纷纷外出打工,人口外流,生产落后。亟需挖掘湾村在地资源,立足水文化特质,解决当前发展问题。

2规划中探索:有乡村特质的规划建设方法

2.1以公众参与作为规划基础

村庄规划的服务对象是村庄与村民,村庄规划必须是村民能够理解的,并符合村民需求的规划,而不是规划师自己独创的蓝图。因此,公众参与是乡村规划建设的工作基础。

研究以村民为对象,重点关注村民的需求与意愿,围绕湾村自身特质、发展诉求来展开,进行了“3个时期、4个阶段”的公众参与工作。从前期的座谈、问卷调查、深度访谈,到中期的方案征求意见、村民代表大会投票、成果公示,到后期的指导实施、小册子宣传、公众号宣传、视频推送、网络投票、文创产品制作,以及后续进行的工作坊、理念宣讲等,通过多种公众参与方式,充分调动村民积极性,实现了规划全程的公众参与(图4)。

2.2以乡村发展致富作为目标

发展是根本,乡村要发展致富,必须抓住自身特质,挖掘特色,明确村庄独一无二的发展方向与功能,才能提高村庄的综合竞争力。

湾村依水而生,依水发展,星子河是村民赖以生存的自然资源,可以成为村民致富的黄金水道。在总结湾村现状特质与公众意愿基础上,规划提出湾村的发展目标—水文化乡游体验地。

黄金水道,一线千年。规划以星子河为纽带,串联湾村传统农耕文明、生态文明、现代文明等不同阶段的水文化体验功能,形成一条探寻人类福地文明的生态长廊。规划充分挖掘星子河及其对于村落田园的生态人文与经济价值,延伸水驿道与人类栖居文明内涵,发展以水为纽带的农耕文明体验、传统民俗体验、文创科普体验三大功能,将湾村打造成为可观可赏、可居可游的水文化乡游体验地(图5)。

从古到今,星子河承载着湾村人们生活、生产、交通、游憩四大功能。研究以水为脉,延伸四大功能,寻求湾村水文明发展的四大新策略。在生活方面,将传统单一的村居功能与文化复合,挖掘乡村底蕴,激活村庄文化,形成居住与文化融合的创意聚落模式;在生产上,由原来单一的农业功能,向时间与空间拓展,对一年的农产品进行细分,每个季节生产不同的农产品,从而形成不同的景观、不同的活动,拓展产业发展链条;在交通上,将原来水驿道功能进一步延伸,形成青山环道、乡野村道、田园埂道、水岸绿道、水上游道的“田园乡村五道”,依托五道开发体验性项目,丰富村民活动,并满足项目开发需求;在游憩上,将星子河定位为一条景观休闲游览廊道,挖掘古水道的历史与文化元素,增加可体验性项目,使其成为水脉、文脉、人脉“三脉合一”的休闲游憩带(图6)。

2.3以可操作的行动作为路径

所有建设项目需细化到每一项行动的资金、主體等内容才能得以落实,发展蓝图才能实现。规划根据现状与目标的差距来确定已完成度、还需进行的具体建设项目,以及项目规模、投资预算、资金来源、建设主体与建设时序等内容。

项目行动按照不同的建设目标分为两个阶段:近期是以改善村庄人居环境为主的整治行动阶段,远期是以提升村庄产业发展与特色为主的创建行动阶段。在每个阶段中,专项项目行动与自然村整治行动并行。专项项目行动包括村居修复、设施升级、环境整治、田园绿化及乡土休闲行动等,涵盖村庄的建筑、设施、环境、绿化、产业等各方面。并且将近期整治的专项项目分解到每一个自然村中,形成各自然村整治行动。所有行动计划落实到空间,落实到用地与红线中(图7),保证项目行动的可操作性,成为村民可理解、村各主体能操作、施工技术人员可参考的成果。

2.4以可感知的乡愁作为基底

规划提出包括村落整体格局、乡土自然环境、乡土公共空间和乡土建筑风貌等方面的乡土特色营造指引(图8),旨在实现乡村经济发展与村民致富的同时,保持乡村的乡土地域特色,还原真正属于村民的村庄,而不是只为游客服务的城市化风貌的乡村。

1)保护和延续村庄传统空间格局。湾村遵循“枕山、环水、面屏”的居住理念,村庄选址善择山环水抱的自然格局,星水河贯穿其中,形成“远景屏山—阔地(田)—东南环水—村落—靠山风水林”的景观层次。通过山林延伸、水系延伸、农田延伸、村落延伸,将“山—水—田—村”的传统村落格局在保持传承的基础上,延续历史功能,彰显乡村特色。

2)组织水系、林地、农田和道路等要素,系统形成乡村自然生态风貌基底。河流水系是展示水上文明的核心要素,通过全域系统水质治理,鼓励水系驳岸的生态化处理,增加滨水便民设施、农田灌溉设施与休闲游赏设施。林是展示生态景观的风貌要素,注重人居文化林的修复与营建[4],鼓励宅旁、路旁、田旁和河旁的“四旁林”种植,与自然村落融合形成良好景观,丰富林地多样性;同时鼓励发展林下复合利用。田是打造田园风光的重要要素,尊重农田肌理,适地适田,通过农田景观设计、人文活动策划,让村田相融的乡村田园的地貌、形态、肌理等得以更好地提升和展示[5]。路是进行观景体验的要素,将乡村道路细分为巷道、村道、林道、水道、田道等不同功能与景观风貌的道路,适当保留原有道路景观风貌,搭配田野、林地进行合理道路绿化。

3)营造特色鲜明、尺度宜人、承载乡愁的乡土公共空间。对街巷肌理、空间尺度以及街巷坊门、界面、标识系统等进行引导,保持古村民居以气候、人文为主导布局因素的特点。对村庄入口牌坊、入口广场、入口标识小品,以及村民公园、公共广场、街头绿地等不同类型的村庄公共空间提出乡土化建设指引,对村庄宅前宅后的“拾边地”提出“四小园”(小菜园、小果园、小花园、小公园)建设指引(图9),成为集中体现乡村特色风貌的重要空间载体。

4)延续具有地域特色的传统民居建筑文化。把握地方建筑文化的主要特征,提取建筑结构与建筑色彩的特色要素,确定建筑屋顶、墙体、门、窗、建筑色彩的改造方案,提出历史建筑保护修缮、旧建筑改造和新建农房建设指引,保证农房安全舒适的基础上,实现乡土建筑风貌的原真性与完整性。

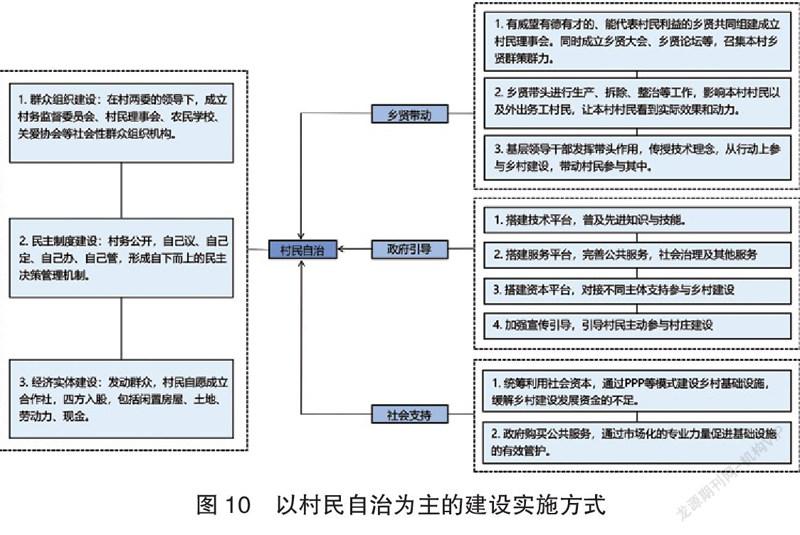

2.5以村民自治作为实施主体

在乡村,农民是权利的主体、利益的主体、建设的主体、价值的主体[6]。湾村的整个建设过程始终坚持村民的主体地位,以群众为基础,村民参与到建设与管理过程中,进行村民自治。村民自治来自于乡村社会内部,是一种群众性的自我整合[7],是一种以村民自然形成的亲和感情为基础,伴随着义务感的行为、思维以及感受等方式的自发的群众性活动[8]。村民自治有利于提高农民参政议政及参与美丽乡村建设的积极性,使人民真正当家做主。通过群众组织建设、民主制度建设、经济实体建设,让村民自我监督、自我管理、自我服务,共同努力,建设自己的美好家园。

在坚持村民自治的同时,结合乡贤带动、政府引导、社会支持等多方力量,实现多方共同参与村庄建设的模式(图10)。通过有威望、有德有才、能代表村民利益的乡贤共同组建成立村民理事会,成立乡贤大会、乡贤论坛等,召集本村乡贤群策群力;乡贤带头进行生产、拆除、整治等工作,让本村村民以及外出务工村民看到实际效果和动力。政府改变传统的以资金支持为主的方式,调整为以引导为主、资金为辅的方式,为村庄建设与村民致富搭建技术平台、服务平台、资本人才平台,通过多方式宣传,提升村民理念,引导村民主动参与到村庄建设中。同时,发挥市场资本作用,通过PPP等模式建设乡村基础设施,缓解乡村建设发展资金不足的压力,结合政府购买公共服务等方式,促进乡村基础设施的长效管护。

3 规划后延续:实现有乡村特质的建设范本

为了推动规划编制成果落实,团队在规划后期的实施、宣传、推广方面开展系列工作,着力打造一个具有乡村特质的建设范本,助力乡村振兴。

3.1從规划到实施

规划全过程与公众参与紧密结合,充分反映了村民的发展诉求,因此村民热情支持该规划成果,并积极参与到规划实施建设中。在规划编制完成后两个月内,湾村的各项人居环境改善建设内容实施进度达80%以上,至今已基本完成。

在建设过程中,项目组结合重点项目实际情况进行深化设计,保障规划有效落地。如湾村文体广场项目,村民根据规划内容,积极拆除危旧房,腾挪出公共空间建设场地。项目组对此进行了详细节点设计,同时指导村民根据规划中特色营造指引,来确定建筑材料的选取、植物的选种、健身设施的选购等具体实施内容,逐步协助村民将各规划项目落地建设。

3.2从实施到推广

研究不仅致力于推动村庄建设实施,还努力为村庄招商引资、吸引人气、营造特色作出更多努力。项目组在研究后期结合湾村的乡村景观风貌、农业品牌、传统文化特色等进行了乡村文创产品的设计,包括乡村明信片、农产品包装设计、特色手工制品等等,通过不同类型的文创产品去宣传推广乡村品牌,提高乡村知名度,推动乡村产业的发展。

4结语

乡村是一个复杂的社会载体,具有自己独一无二的特质,也存在形形色色的具体问题。对乡村特质的剖析与研究,是乡村振兴发展的基础工作。认识乡村自身特质,寻求差异化发展路径,才能让乡村有生命力的自我生长。湾村的实验只是乡村规划的一次探索,为其他乡村振兴发展提供一些思路与参考,还有更多土地问题、管理问题等需要进一步研究解决,需要更多学科交叉融合,共同探讨。乡村如何发挥自身特质来实现振兴发展,仍是不同学科需要持续研究的课题。

注:图片均为作者自绘自摄。

参考文献:

[1]费孝通. 乡土中国[M]. 上海:上海人民出版社,2006.

[2]谢俊贵. 生人社会的来临与社会建设的策略——基于城市社会关顾状态的思考[J]. 思想战线,2012,38(2):26-30.

[3]孙君,廖星臣. 把农村建设得更像农村 理论篇[M]. 北京:中国轻工业出版社,2014:31-70.

[4]钱万惠,赵庆,唐洪辉. 珠三角城郊乡村人居型文化林结构特征及森林文化初探[J]. 广东园林,2019,41(2):25-33.

[5]赵建华,冼颖婷,卢丹梅.“共享田园”理念下粤北山区龙咀村规划策略研究[J]. 广东园林,2020,42(2):4-9.

[6]祖金玉. 论农民主体地位与发展农村基层民主[J]. 兰州学刊,2013(6):139-142.

[7]徐勇. 现代国家的建构与村民自治的成长——对中国村民自治发生与发展的一种阐释[J]. 学习与探索,2006(6):50-58.

[8]张茜,李华胤. 村民自治有效实现单元的讨论与研究[J]. 中国农业大学学报(社会科学版),2014,31(4):49-55.

作者简介:

卢丹梅/1977年生/女/广西梧州人/硕士/华南农业大学林学与风景园林学院(广州 510642)/教授/研究方向为城乡规划与设计

谢楠/1994年生/女/广东汕头人/华南农业大学林学与风景园林学院(广州 510642)/在读硕士研究生/专业方向为风景园林专业规划与设计

(通信作者)赵建华/1977年生/女/河南郑州人/博士 /华南农业大学林学与风景园林学院(广州 510642)/副教授/研究方向为城乡历史文化遗产保护/E-mail: 30839934@qq.com