社会记忆视角下连州保安村民俗文化景观特色营造

2021-12-06蔡健婷赵建华卢丹梅

蔡健婷 赵建华 卢丹梅

摘要:乡村民俗文化景观是社会记忆传承的重要途径,承载了乡村生活、生产、文化实践等社会记忆活动。社会记忆视角乡村民俗文化景观营造研究对增强乡村文化的地方认同,维系良好的乡土社会秩序,实现乡村特色化发展具有重要意义。以粤北地区连州市保安村为例,在调研访谈的基础上,从山水记忆、建筑记忆、民俗记忆3方面分析乡村民俗文化景观特质。随着社会的变迁,保安村面临山水记忆意象片段化、建筑记忆空间特色趋同化、民俗记忆传承面临危机等问题。据此,提出以保安村社会记忆载体形成“营造、传承、促进”的内生机制,构建生态记忆、生活记忆和生长记忆的社会记忆体系,营造特色化乡村民俗文化景观的实施策略。

关键词:社会记忆;民俗文化景观;营造;特色化

中图分类号:TU986

文献标志码:A

文章编号:1671-2641(2021)05-0012-04

收稿日期:2021-05-31

修回日期:2021-08-24

Abstract: Rural folk culture landscape is an important way of social memory inheritance, carrying rural life, production, cultural practice and other social memory activities. The study of rural folk culture landscape construction from the perspective of social memory is of great significance to enhance the local identity of rural culture, maintain a good rural social order and realize the development of rural characteristics. Taking Baoan Village in Lianzhou City in northern Guangdong Province as an example, this paper analyzes the characteristics of rural folk culture landscape from three aspects of landscape memory, architectural memory and folk custom memory on the basis of investigation and interview. With the change of society, Baoan Village is faced with such problems as fragmented landscape memory image, convergence of architectural memory space characteristics, and crisis of folklore memory inheritance. Based on this, the paper puts forward an implementation strategy to form an endogenous mechanism of “building, inheriting and promoting” by using the carrier of social memory of Baoan Village, construct a social memory system of ecological memory, life memory and growth memory, and build a characteristic rural folk culture landscape.

Key words: Social memory; Folk culture landscape; Build; Characterization

随着乡村振兴战略的逐步实施,我国乡村面貌发生了显著的提升和改善,但也存在文化景观风貌趋同,乡土社会记忆消弭等问题与挑战。乡村民俗文化景观承载了乡村生产、生活、文化实践的记忆活动,是乡村历史记忆和地域特色的重要物质载体[1]。如何运用社会记忆激活乡村文化景观保护与特色营造,是亟待研究的问题。

清远市连州市保安镇保安村地处粤北山区,历史悠久、环境优美,以重阳“抬大神”为代表的民俗文化独具特色。研究从社会记忆视角出发,剖析社会变迁中保安村景观趋同化问题及成因,探索社会记忆重构下乡村民俗文化景观特色营造的方法与策略,从而激发乡村活力,营造特色文化景观。

1社会记忆与乡村民俗文化景观营造的互动关系

社会记忆是一种个人或集体认知的文化现象,强化了人与场所之间、场所与城市之間的联系以及人类文明历史的延续[2]。20世纪初,法国学者哈布瓦赫(Maurice Halbwachs)最早提出“集体记忆”[3]的概念。此后,不少学者从心理学、社会学、城市设计角度展开了“文化记忆”“场所记忆”“城市记忆”等相关研究,指出社会记忆拥有独特的传承方式,身体实践和纪念仪式是承载社会记忆的重要方式[4]。文化景观能够进行记忆储存,是人的记忆和空间场所联系密切的领域[5],是以场所现象为基础的相关实践,涉及公共空间中发生的日常生活、社会互动以及文化认同。众多关于景观与记忆的相关实践,进一步验证了景观空间的记忆营造有助于维持空间的持续发展。

近年来,国内学者将社会记忆理论引入乡村研究中,结合图像学、类型学、现象学、设计学等拓展了乡村研究的领域和方法,如记忆符号系统研究[6~7]、乡村文化景观类型与重构[8]、节事传承与社会记忆保护[9]等。相关研究通过探索社会记忆与乡村文化景观的互动关系,分析记忆转译为物化形态的方法,积累了通过重塑社会记忆,营造乡村文化景观特色的实践经验[10]。

可见,社会记忆理论提供了乡村文化景观研究的分析和理解方法,有助于在全面理解乡村文化景观特征的基础之上开展特色营造与设计。

2保安村民俗文化景观的记忆载体

2.1 保安村概况

保安村始建于南北朝时期,是粤北秦汉古驿道“茶亭古道”上的重要历史性村落。村庄北为道家第四十九福地—福山,保安河蜿蜒流过。村落布局整齐有致,由上三坊、下三坊、两街、两城、九坪、十三巷构成[11](图1)。全村占地139.7 hm2, 有1 746户,7 000余人,含文明村、毓秀村、东兴村、万全村、廖村、太平坊村、迳头岭村、沙洞村8个自然村。

2.2民俗文化景观:重阳大神会

保安村重阳“大神会”相传起源于晚唐,延续至今,是具有独特地域文化特色的傩祭活动,于2013年被评为广东省省级非物质文化遗产。大神会活动于每年重阳节期间举行(农历九月初七至初十),是乡村社会记忆的延续和体现。

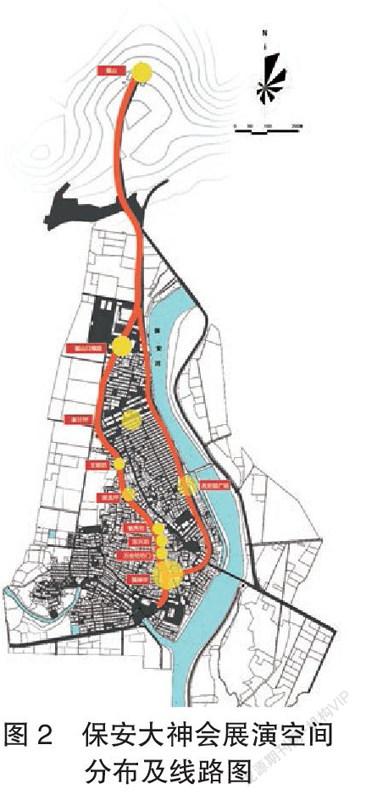

重阳大神会民俗包括请神、游神、送神等环节,通过特定时间、空间的场景活动,展现当地民俗文化景观。活动线路环绕整个村落,自福山出发,沿保安河,途经村内主要街巷,在接龙坪、晃神坪主要空间节点展演后,最终返回福山,形成了串山联水,富有变化的特色民俗文化景观空间(图2)。

2.3重阳民俗文化景观的记忆载体

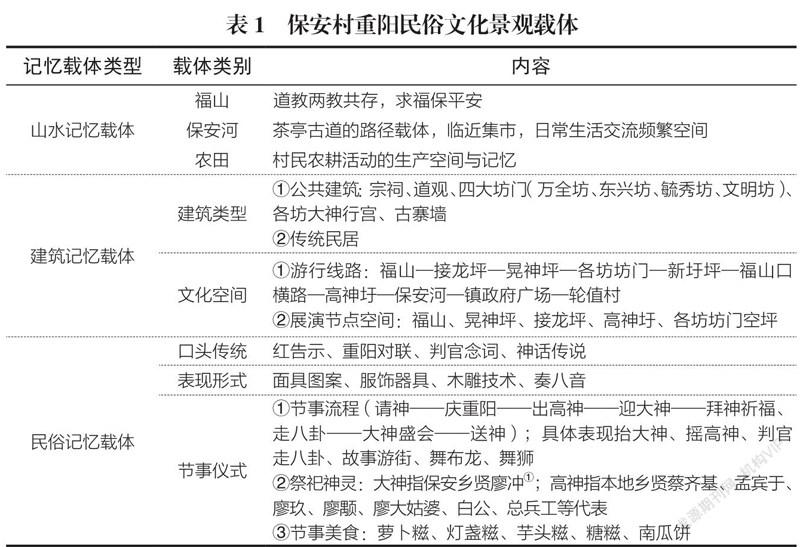

根据对乡村的自然环境和历史人文特征的梳理,可知保安村的社会记忆由山水记忆、建筑记忆、民俗记忆三类载体组成。三者相互融合,共同构成了保安村以重阳傩祭为特色的民俗文化景观特质(表1)。

1)山水记忆载体是民俗文化景观格局形成的环境基底。保安村五陵环绕,阡陌相依,北有道教福地福山,东侧保安河自北向南流过,形成山环水抱的整体景观格局。福山和保安河亦是大神会文化活动的重要场所,是保安村民俗文化景观的重要组成部分。

2)建筑记忆载体是民俗文化景观记忆的物质化表现,为游行与祭祀等活动的开展提供了主要空间场所,如街巷、道观、宗祠、坊门、民居等。各坊大神行宫内部设置有祭祀的神龛,供奉大神与高神。活动期间,队伍从福山出发,途经保安老街、保安河的游行线路和福山殿前广场、晃神坪、接龙坪、坊门空坪等活动重要仪式文化空间,而村民从游行线路两侧的民居进行观演,形成了浓郁的民俗文化景观融入生活的景象。

3)民俗记忆载体是民俗文化景观记忆非物质化的表现,凝结了村民集体生活中的智慧与经验。保安村民俗记忆载体主要体现为重阳对联、判官念词、神话传说等口头传统,面具图案、服饰器具、木雕技术、奏八音等表现形式,以及大神竞标、祭拜乡贤、抬大神、摇高神等系列节庆仪式(图3~4)。

3社会记忆变迁下乡村文化景观面临的困境

3.1山水记忆意象片段化

保安村虽然山水环境保存较好,但村庄与山水之间的记忆联系被打断,山水记忆意象较为模糊。一方面,村内道路偏窄,人车混杂,且镇政府位于村内,更加剧了交通拥堵现象。另一方面,新建楼房密集,多为4~5层,遮挡了福山和保安河的景观。此外,村民生活污水直接排入村内水渠,卫生环境有待改善,昔日溪水嬉戏的乡村记忆已无处寻觅。

3.2建筑记忆空间特色趋同化

随着人口不断增加,住房需求激增,村落呈现无序蔓延和拥挤现象,建筑记忆载体品质不高,记忆路径感知较弱。古村内旧民居空置弃置率高,由于年久失修,破损严重等现象。新建住宅风貌趋同,缺少地域特色。同时,由于无序的建设和扩张,节庆路线途径的主要街巷和接龙坪、晃神坪、各坊坊门等空间节点缺少特色和标识,空间狭小,在节庆期间难以提供良好的空间感受。

3.3民俗文化记忆传承面临危机

保安村的民俗文化记忆传承不容乐观,大神会活动的传统技艺、流程和仪式资料亟待整理、记录和转化。民俗文化记忆产生于农耕生产生活。在新时期,传统民俗文化如何创新转型适应时代发展,与现代生活产生新的记忆链接,打造新的民俗文化记忆体系,是民俗记忆传承的重要突破点。

4社會记忆重构下乡村文化景观营造策略

社会记忆能增强人与景观之间的互动与联系,延续乡村文化。因此,研究从营造生态记忆、传承生活记忆、促进生长记忆3方面提出保安村民俗文化景观的营造策略,以激活乡村活力,营造乡村特色景观(图5)。

4.1重构山水整体意象,营造生态记忆

结合福山、保安河、村落人文特色推动记忆表达,把零碎的记忆节点进行串联,赋予不同的功能特色,重构整体意象,延续保安村整体山水格局,营造乡村生态记忆。

首先,在村西侧规划新镇区与福山大道,实现交通分流。其次,对现有住宅采取局部抽疏,确保节庆路线和重点节点空间望向福山与保安河的景观视廊不受遮挡。通过清淤、铺设污水管网,疏通水渠水网,唤醒人们流水嬉戏的场地记忆,与福山、保安河、农田共同形成连续的自然风景体系,将生态记忆融入到乡村的发展。

以保安村民俗文化大神会为集体记忆的切入点,重组整体意象,转变为康养休闲、民俗特色的体验生态记忆空间。确定文化特色突出的福山为记忆节点,打造养身、养心、养老的“三养”文化体验记忆片区;其余山体为生态保育记忆片区,打造以廖村、太平坊为记忆点的民俗文化体验记忆区与农耕文化体验记忆区(图6)。

4.2打造粤北特色景观风貌,传承生活记忆

乡村的整体空间格局映射了集体生产生活方式。以民俗文化景观记忆作为设计线索,将民俗文化介入建筑记忆载体和生活空间,构建记忆特色节点和记忆游径,更新与激活保安村的生活记忆。

一是梳理街巷肌理,整修街巷界面,凝练粤北民居特色记忆载体。对特色风貌的民居和祠堂进行空间功能置换,增设文化服务设施。灵活运用大神会图案、符号,对风貌不协调的新建建筑进行立面改造设计,设计特色标志物和景观小品,避免建筑趋同化,打造保安村传统风貌,增强人们对记忆场所和路径的感知。二是对接龙坪、晃神坪、坊门前广场等重要空间节点进行节事场景的营造(图7~8),利用房前屋后空地建设小游园,增强场景标志性,塑造节事文脉,再现乡村记忆空间,重塑精神文化场所。

4.3传承多元民俗文化,构建生长记忆

民俗文化景觀特色营造,需要在传承多元文化的基础上,结合新的手段和方法进行创新和转化,构建新的生长记忆体系,唤醒村民的内生发展动力。

一是尽快整理相关文献,开展口述史的记录和整理,建立、完善相关传承机制。并且建设保安村非物质文化遗产传承展览室、村史馆等文化设施空间,记录并展示民俗文化的共同记忆。二是深化节事课堂,延续代际传承。在保安中小学开设民俗传承课堂,组建村文化社团,通过展演、竞赛等方式,实现民俗文化的传承 。三是发展民俗以及农耕主题的乡村文创产业,并转译为具有新型业态的乡村产业景观,形成可持续的生长记忆。建造产业孵化中心和节事文化展演中心,以文创系列产业助推生长记忆文化景观的形成。

5结语

乡村民俗文化景观的特色营造是当前乡村建设中面临的重要问题之一。从社会记忆的角度去分析这一问题和症结,有助于更全面、生动地探索乡村景观特色营造的方法和策略。研究以粤北乡村为例,提出通过建立乡村山水、建筑和民俗记忆载体要素的关联,重构乡村生态记忆、生活记忆、生长记忆,营造乡村民俗文化景观特色的策略,从而激发乡村活力,使优秀民俗文化的传承有路可循。

注:文中图1、6~8来自华南农业大学主持编制的《连州市保安镇保安村社会主义新农村示范村整治创建规划》,图4为郑树钿、林毅苗拍摄,其余图片为作者自绘。

参考文献:

[1]王丹. 传统节日研究的三个维度——基于文化记忆理论的视角[J]. 中国人民大学学报,2020,34(1):164-172.

[2]于雯静,郭永锐,侯欣宜. 食物景观对地方社会记忆的表征和塑造——以《舌尖上的中国》为例[J].热带地理,2021,41(3):495-504.

[3]莫里斯·哈布瓦赫. 论集体记忆[M]. 上海:上海人民出版社,2002.

[4]康纳顿. 社会如何记忆[M]. 纳日碧力戈,译. 上海:上海人民出版社,2001.

[5] HOELSCHER S,AlDERMAN D H. Memory and Place: Geographies of a Critical Relationship[J]. Social & Cultural Geography,2004,5(3):347-353.

[6]胡娟,龚胜生,魏幼红,等. 山西古村镇类型及社会记忆符号系统研究[J]. 人文地理,2018,33(2):107-115.

[7]张文英,欧飞燕. 基于社会生态记忆的景观更新策略——常德柳叶湖环湖风光带规划设计[J]. 风景园林,2019,26(5):99-104.

[8]黄磊. 记忆重构——北京市通州区乡村民俗文化景观研究[D]. 天津:天津大学,2018.

[9]刘乃芳,张楠. 多样性城市事件视角的城市记忆保护[J]. 城市发展研究,2016,23(11):45-49.

[10]寇浩. 基于城市记忆的旧建筑立面改造设计研究[D]. 北京:北京建筑大学,2020.

[11]广东省连州市政协文史资料委员会. 连州文史资料:保安村专辑(第二十辑)[M]. 连州:广东省连州市政协文史资料委员会,2004.

作者简介:

蔡健婷/1995年生/女/广西玉林人/华南农业大学林学与风景园林学院(广州 510642)/在读硕士研究生/专业方向为风景园林规划与设计

(通信作者)赵建华/1977年生/女/河南郑州人/博士 /华南农业大学林学与风景园林学院(广州 510642)/副教授/研究方向为城乡历史文化遗产保护/E-mail: 30839934@qq.com

卢丹梅/1977年生/女/广西梧州人/硕士/华南农业大学林学与风景园林学院(广州 510642)/教授/研究方向为城乡规划与设计