CFL 视角下的汉字加工神经机制*

2021-12-06王小潞程和奔

王小潞 程和奔

(浙江大学外国语言文化与国际交流学院,杭州 310058/浙大城市学院外国语学院,杭州 310015/澳大利亚西悉尼大学人文与传媒艺术学院,悉尼NSW2751;浙江大学外国语言文化与国际交流学院,杭州 310058)

提 要:汉字作为表意文字,与拼音文字存在很大区别,包括空间排布和正字法深度等。 在对外汉语教学中,汉字的学习常常成为汉语外语(Chinese as a foreign language, CFL)学习者的首要障碍。 鉴于此,越来越多的研究者试图通过心理语言学、神经语言学等方法来探究CFL 学习者汉字加工的神经机制。 本文探讨近二十年研究者利用事件相关电位(Event-Related Potentials, ERPs)及功能磁共振成像(functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI)技术在这方面的研究进展。 当前的ERPs 研究表明,CFL 学习者与汉语母语者在正字法加工和语音加工方面都存在较大区别,而且前者的汉字加工时间进程受到不同母语背景的影响。 此外,由于汉字与拼音文字加工的大脑激活模式有着较大的区别,同时受到任务形态、语言水平、学习策略、习得年龄等因素的影响,因此CFL 学习者的大脑激活发展趋势并不完全符合适应/同化假说。 基于前人研究,我们认为本领域的研究还应从CFL 学习者汉字加工的认知神经机制实验研究中拟构出可描述及可解释的汉字加工理论框架,以指导今后的相关研究。

1 引言

表意文字和拼音文字作为两种具有代表性的书写体系,存在着很大的区别(Coulmas 1989:5 -10, Chen et al. 2015:11 -21)。 作为一种典型的表意文字,汉字和以印欧语言为代表的拼音文字的区别,不仅体现在空间排布上,也体现在字形—字音的映射关系上。 从字形来看,汉字由笔画(stroke)构成部件(radical),再由部件构成汉字,其中部件既有简单部件,也有复合部件。 比如,汉字“超”由“走”“刀”“口”等简单部件构成,而“刀”和“口”又组成复合部件“召”。 在功能的划分上,汉字常常可以分成形旁和声旁。 在“超”字中,“走”是形旁,而“召”是声旁,前者能够表达一定的字义,而后者则能表达部分字音。 由于汉字的声旁和形旁可以出现在不同的位置上,它们的位置属性也成为研究者讨论的话题。 书写系统的字形—字音映射关系,又叫做字素—音素对应(Grapheme-Phoneme Corresponding, GPC)。 许多研究者认为,印欧语言存在直接的GPC 规则,而汉字则不存在这种规则,加上汉字往往一字一音,而印欧语言的单词由单个音节或多个音节构成,因此汉字和拼音文字在字形—字音的映射方面与拼音文字存在很大区别。 比如,在英语中,pink 为规则词,因为其尾韵-ink 在think,link,sink 等词中的发音与之一致,因此pink 是发音规则词。 英语单词发音的一致性主要取决于字母串发音的一致性程度。 因此,pink 是一致词,而have 是不一致词,其尾韵-ave 有两种发音。 对于汉字来说,研究者根据字音与声旁发音的相似程度来判断发音是否规则。 比如,汉字“程”的读音与其声旁“呈”的发音一致,因此称为发音规则字,而“笛”的字音与声旁“由”的读音不同,则称为发音不规则字。 判断汉字发音是否一致,主要取决于具有同样声旁的字发音是否一致,如“由”在“笛”和“油”中发音不一致,因此一致性程度较低。 总而言之,在判断发音规则性时,英语单词和汉字存在较大区别,因为汉字中大多声旁都能独立发音;而判断发音一致性时,英语单词和汉字判断方式类似,都依赖其于其他类似的字进行判断。

两种书写体系之间的区别,造成CFL 学习者的学习困难。 因此,CFL 视角下的汉字研究具有重要的现实意义。 目前,全世界的CFL 学习者日益增多,但是许多外国留学生却因逾越不过汉字学习的难关而放弃学习汉语。 伦敦孔子学院院长张新生指出,许多外国留学生学习汉语半年就放弃学习,主要原因就是传统的教学策略沿袭拼音文字的“词本位”教学法,而汉字的教学应该是“字本位”,要从汉字本身的特点出发(崔秀兰2012:152 -154)。 比如,一些针对CFL 学习的实验研究发现,汉字的字形、部件等都会影响汉字学习(孔令跃2018:4 -11)。 此外,偏重字音或偏重字义的教学模式,可能会对CFL 学习者的汉字加工的大脑背侧通路或腹侧通路产生影响(Liu et al. 2007:471 -480)。 这些研究都说明汉字加工的认知机制、神经机制与对外汉语教学息息相关。

本研究主要关注CFL 视角下的汉字加工神经机制,包括汉字加工中的脑电成分和神经生理成分,主要包括汉字加工的时间进程(Chen et al.2007:62 -70,Zhang et al. 2009:235 -245)、规则性和一致性(Lee et al. 2007:147 -151,Hsu et al.2009:56 -66,Yum et al. 2014:315)、形旁和声旁特性(Wang et al. 2017:2230)、不同成分加工(字音、字义、字形)(Zhou et al. 2014:14 -26,Zou et al.2019:24 -34)等方面的研究。 当前,鲜有从CFL 视角进行的脑电研究,但是已有研究(Liu et al.2006:637 -657,Yum et al. 2016:339 -352,2018:403-422)已经揭示一些汉语母语者与汉语外语学习者之间存在的加工区别。

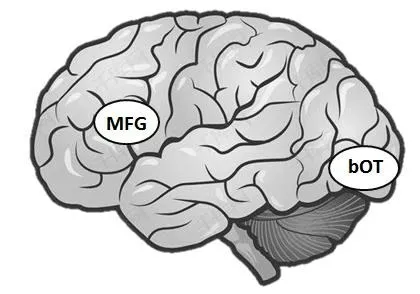

在汉字加工的神经成分方面,研究者主要关注CFL 学习者的大脑神经机制是否符合适应/同化假说(Accommodation and Assimilation Hypothesis)。 该假说认为,对于汉英第二语言学习者来说,他们在学习第二语言英语时,倾向于使用已有的语言神经系统,即同化(assimilation);而英汉第二语言学习者,在学习第二语言汉语时,倾向于发展新的神经系统,即适应(accommodation)。 具体来说,Perfetti 等研究者提出,来自拼音文字的汉语外语学习者在阅读汉字时,会激活双侧枕颞区(Bilateral Occipital-Temporal Area)及左侧额中回(Left Middle Frontal Gyrus),与他们母语的激活模式存在较大区别(Perfetti et al. 2007:131 -146,Nelson et al. 2009:810 -820)。 但是,近期的研究对汉字阅读中特异性的神经成分以及发展趋势,还存在较大争议(Bai et al. 2009: 1277,Nelson et al. 2009:810 -820,Gao et al. 2017:20 -28)。

基于当前CFL 学习者的心理语言学、神经语言学研究,本文主要探讨以下3 个问题:(1)CFL 学习者在进行汉字加工时,脑电成分与汉语母语者存在哪些异同;(2)CFL 学习者在进行汉字加工时脑区的激活机制的特异性有哪些;(3)以CFL 学习视角下的汉字神经机制研究为基础,我们能否拟构出可描述及可解释的汉字加工的理论框架。

图1 CFL 学习者的适应趋势

2 关于CFL 学习者的脑电加工

汉字加工的脑电研究,主要关注时间进程、声旁特性、形旁特性等方面的问题。 除关注汉字的形音义激活顺序外,早期的脑电研究还关注字频、笔画数、部件特性等问题。 随着研究的深入,越来越多的研究集中考察声旁与形旁的一致性、规则性、组合性、频率性等问题。 从汉语母语者的脑电成分来看,主要发现有N170、P200、N400 等成分。

N170 最初反映对面孔的识别,较多研究认为N170 是正字法识别的指标(Maurer et al. 2005:13,Dien 2009:10 -22),也有研究指出N170 指标可能反映字形表征和语音表征的联结,尤其是关于声旁特性的研究(Zhou et al. 2014:14 -26,Yum et al.2014:315)。 P200 成分一般认为与汉字正字法加工有关(Liu et al. 2003:1231),比如部件位置效应引发的抑制性P200 效应,许多研究也发现P200 成分受到声旁特性和形旁特性的影响(Yum et al.2014:315,Wang et al. 2017:2230,Zou et al. 2019:24 -34)。 N400 效应一般认为与语义、语音加工有关(Kutas,Federmeier 2011:621 -647)。 然而,近期声旁的研究似乎表明语音N400 和语义N400 的区别,因为两者的趋势存在较大的差异(Zhou et al.2014:14 - 26,Wang et al. 2017:2230,Zou et al.2019:24 -34)。

从2000 年至今,伴随着大量有关汉语母语者的汉字加工脑电研究,也有少量研究关注CFL 学习者加工方式与母语者可能存在的异同。 CFL 学习者,尤其是来自母语为拼音文字国家的汉语学习者,他们的汉字加工与汉语母语者的汉字加工究竟有着怎样的区别。 接下去,我们将从正字法和语音加工的角度探讨这一问题。

2.1 正字法加工

Liu 等(2006:637 -657)最早使用ERP 方法探究CFL 学习者的汉字加工过程,认为早期成分P200/N200 反映学习者对汉字正字法规则的掌握。 他们发现,第一学期末的CFL 学习者前半脑的P200 和后半脑的N200,都比加工英文时波幅更大。 在第二学期末,汉字引发的P200 效应依然存在,而N200 效应消失。 由此可见,P200 代表视觉词汇通达,而N200 代表视觉加工。 第一学期末的学习者,对词汇的视觉特征还不熟悉,因此存在两种成分;在第二学期,他们对词汇的视觉特征已经较为熟悉,因此只是在词汇的视觉—字义通达方面,需要更多的认知资源。 这一研究表明,CFL 学习者的P200、N200 等正字法成分,会随着汉语学习的进程而变化。

此外,有学者提出顶中区的N200 是汉字加工中独特的成分(张学新等2012:332 -347)。 但是在Liu 等的研究中,CFL 学习者的英语加工中也出现N200,并且他们第一学期末加工汉字时出现N200 效应,而第二学期末则没有出现,似乎与这一观点冲突。 考虑到潜伏期和脑区分布,该成分更有可能是N170,因为在上述研究中,N200 的峰值为150ms-190ms,并且也位于大脑枕区。 另一项研究进一步揭示汉语母语者与CFL 学习者在正字法加工方面的区别。 Yum 等(2018:403 -422)从成字性、部件位置、部件真实性等角度对CFL 学习者的脑电成分进行考察,发现汉语母语者和CFL 学习者的P100、N170 等指标能反映正字法加工过程的不同。 对于汉语母语者来说,部件位置的错误引发在左半脑的P100,而CFL 学习者先引发在右侧的P100,继而引发在左侧的N170。 他们认为,左半脑主要处理高精度的视觉刺激,而右半脑则处理低精度的视觉刺激。 该研究说明,CFL 学习者由于对字形不熟悉,需要依赖双侧大脑进行汉字字形加工,并且加工的过程更为复杂,表现出P100 效应和N170 效应;而汉语母语者由于自动化程度较高,只需要左侧大脑加工,而且只表现出P100 效应。

汉语母语者和CFL 学习者在脑电成分上的区别,可以由很多因素造成,比如学习水平、学习策略以及母语背景。 在Liu 等(2006:637 -657)的研究中,第一学期末的N200 在第二学期末时消失,反映出CFL 学习者对字形的掌握。 Yum 等(2018:403 -422)的研究没有对比不同学习阶段的脑电成分变化,因此未来的研究可以在此基础上观察不同正字法成分的学习进程。 此外,正如Liu 等(2007:471 -480)提出,学习策略可能会影响字形、字音、字义之间的联结关系。 那么来自拼音文字的CFL 学习者,会不会更加依赖语音学习策略;这种策略会不会使他们的字形加工,尤其是亚词汇层面的部件加工存在明显的区别。 这些问题都值得未来的研究进一步探讨。

2.2 语音加工

CFL 学习者的汉字语音加工,与汉语母语者可能存在很大的差异。 比如,张金桥和王燕等(2010:36 -44)采取的启动范式,对中级水平的印尼、韩国留学生的高频汉字加工进行考察。 基于实验结果,他们认为韩国留学生的形音义激活顺序是形—义—音,而印尼留学生的激活顺序是形—音—义。 那么,CFL 学习者的汉字语音加工脑电成分,与他们汉字加工的时间进程是否有一致关系。 从已有的脑电指标来看,来自拼音文字的CFL 学习者的语音加工,在时间进程上较晚,主要是N400 和LPC(Late Positive Component,简称LPC),与汉语母语者有较大区别,更符合上述研究中的印尼留学生模式。

在CFL 学习者的汉字语音加工中,语音加工对N400 成分具有明显的调节作用,考虑到这一成分的潜伏期,说明语音加工开始的时间至少不早于语义加工。 Yum 等(2016:339 -352)的研究就说明以英语为母语的汉语学习者,语音激活时间较晚。 他们发现,语音规则性和语音一致性与N400 和LPC 存在交互作用。 在该研究中,规则性和一致性效应引起的脑电成分的趋势比较难解释,但是语音信息对于N400 和LPC 成分的调节作用是明确的。 此外,该研究中的交互效应也可能反映CFL 学习者的同化趋势,尤其是后期的LPC 成分的出现。 比如,英语中不规则单词比规则单词可能引发更大的LPC(Fischer-Baum et al.2014:1342 -1355)。

目前,关于汉字语音加工的研究中,研究者还应区分语音N400 和语义N400 的差别,否则我们很难根据N400 对汉字的语音加工进程下结论。比如,Liu 等(2006:637 -657)的研究,在延迟命名任务中,第一学期末和第二学期末,英文单词比汉字引发更大的N400 效应。 如果该N400 是语义信息引起的,则该成分的波幅与一般的语义N400 波幅走向正好相反,因为对于学习汉语的英语母语者,英文单词的命名明显比汉字的命名要容易。

总的来说,上述研究中语音信息对N400 成分和LPC 成分的调节作用,说明拼音文字背景的CFL 学习者,语音激活时间很有可能晚于语义激活时间。 但是在未来的研究中,我们还需要探讨N400 成分的语义属性和语音属性之间确切存在的关系。

3 关于CFL 学习者的fMRI 研究

CFL 学习视角下的fMRI 研究,主要关注CFL学习者与汉语母语者神经机制的异同及发展趋势。 为探究这一问题,我们既需要了解汉字加工与外文加工的神经机制的异同,也需要了解不同母语背景、学习阶段对认知神经机制的影响。

目前,多项基于元分析技术的研究已经探讨过以汉语为代表的表意文字与以英文为代表的拼音文字在认知神经机制上的异同(Tan et al.2005:83 -91;Bolger et al. 2005:92 -104,Wu et al. 2012:381 -391)。 这些研究使用AGES 方法(Aggregated Gaussian-estimated Sources Method)和ALE 方法(Activation Likelihood Estimation)分析两种语言在正字法、语音、语义任务等方面神经机制的差异。 我们将结合这些研究,探讨CFL 学习者的神经机制。

3.1 正字法加工

在正字法加工方面,许多研究认为左侧梭状回在不同的书写体系中负责辨认词语,因此叫做视觉词形区(Visual Word Form Area)(Cohen et al. 2002:1054 -1069, Jobard et al. 2003:693 -712)。 关于不同书写体系的元分析较为一致地认为,汉字字形的识别往往会激活双侧梭状回,而拼音文字只激活左侧梭状回(Bolger et al. 2005:92 - 104,Tan et al. 2005:83 - 91,Nelson et al.2009:810 -820,Wu et al. 2012:381 -391)。 研究者通常有两种解释方式。 第一种解释认为,英语属于线性排列的文字,而汉字属于二维排布的文字,因此视觉复杂程度更高。 其次,也有学者认为汉字的字形—音节映射颗粒度较大(Bolger et al. 2005:92 -104,Cao et al. 2013:1670 -1684),从而导致双侧梭状回及周边区域的激活。 那么对于CFL 学习者来说,他们的母语和第二语言的激活模式是否符合两种语言的激活模式;他们的适应或同化趋势如何表现。

Nelson 等(2009:810 -820)对比英汉双语者和汉英双语者,发现英语流利的汉语母语者在汉字阅读和英文阅读时都激活双侧梭状回,而学习中文的英语母语者则在阅读英文时激活左侧梭状回,阅读中文时激活双侧梭状回。 因此,他们认为在正字法层面,第二语言学习者的表现符合适应/同化假说,即汉英双语者在第二语言学习时表现出同化的趋势,而英汉双语者表现出适应的趋势。另一项研究发现,英汉双语者和汉英双语者在加工英语和汉语时,都激活双侧颞枕区(Gao et al.2017:20 -28)。 这一结果与上述研究存在较大的差异。 然而,他们在研究中发现两种语言都是双侧激活模式,很可能是由视觉加工的难度导致的。该实验使用左中右结构的汉字,并在部件之间插入空格。 视觉难度的提高可能造成英文单词和汉字的加工难度提高,从而需要双侧枕颞区的激活,而更为自然的汉字和英文单词加工任务中,英文只是引发单侧枕颞区的激活(同上)。

总的来说,研究者在视觉词的加工研究中,还需要考虑两个问题:第一,汉语母语者的视觉词加工到底是激活双侧梭状回还是单侧梭状回。 第二,未来的研究需要进一步考察任务形态、母语背景、习得时间等因素对激活模式产生的影响,因为许多研究都发现这些因素对于大脑激活模式的影响。 如果不对这些因素进行控制,我们很难确定CFL 学习者大脑激活模式的发展趋势。

3.2 语音加工

在语音加工方面,多项元分析认为汉字的语音加工涉及4 个区域,而拼音文字的加工则涉及3 个区域(Tan et al. 2005:83 - 91,Wu et al.2012:381 -391)。 对于汉字语音加工来说,第一、第二个区域分别是背侧额区(主要是左侧额中回)和腹侧额区(主要是左侧额下回)。 背侧额区处理字形—字音映射,并从长时记忆中提取汉语的语音表征。 而腹侧额区主要是进行默读彩排(Subvocal Rehearsal),即在短时记忆中保存语音表征。 第三个区域是左侧顶下回。 这一区域协助汉字的语音加工,是汉字独有的。 第四个区域是双侧枕颞系统,包括梭状回(Fusiform Gyrus)和顶中回(Middle Occipital Gyrus)。 这一区域主要是对字形进行确认,并提供语音确认。 对于拼音文字来说,主要涉及到3 个区域。 第一个区域是腹侧前额系统(Ventral Prefrontal System),也包括部分额下回后部、部分颞中回;研究者认为,虽然额下回在表音文字和表意文字中都有激活,但是在表音文字中作用更大,因为这一区域不仅仅处理默读彩排,还具有语音组装(Assembled Phonology)的功能(Smith 和Jonides 1999:1657 -1661,Chein et al. 2003:315 -339)。 第二个区域是颞顶背侧系统(Dorsal Temporoparietal System),包括双侧颞上回,缘上回区域,以及角回。 这一区域对表音文字非常重要,主要是处理形素—音素的转换以及音素的精细加工;第三个区域是左腹侧枕颞系统(Ventral Occipitotemporal System)。 这一系统主要是对字形进行确认,并对字音提供反馈。

对于CFL 学习者来说,他们在加工汉字语音任务时,激活的模式与汉语母语者存在很大的区别,而且不同的研究对其发展趋势还存在争议。Zhao 等人(2012:419 -425)通过fMRI 技术对英语和印尼语背景的CFL 学习者的研究发现,规则效应在CFL 学习者的大脑中激活腹侧的左侧额下回和左侧顶下回,汉语母语者激活位置处于背侧的对应区域。 从他们的研究结果来看,CFL 学习者在加工汉字语音任务时,更接近母语的激活位置,因此表现出同化的特点。

图2 汉字和拼音文字单词的激活模式

然而,在一项类似的研究中,研究者却发现CFL 学习者在加工汉字语音任务时完全不同的表现。 Tian 等(2019:202 -213)使用fMRI 技术对比汉语母语者和CFL 学习者的一致性效应。 在他们的研究中,汉语母语者的一致性效应引起双侧颞枕区域的激活,而CFL 学习者引起左侧颞枕区域的激活,同时也引起双侧背部额区的激活。两组被试的颞枕区激活的情况,如果考虑为视觉词形加工,则其结果与正字法加工的实验研究以及元分析结果较为一致(Tan et al. 2005:83 -91,Nelson et al. 2009:810 -820)。 CFL 学习者的双侧背部额区的激活,更接近汉语母语者加工语音的区域,而双侧的激活、辅助运动皮层等的激活,则可以理解为汉语学习过程中逐渐发展的结果。总体来说,Tian 等(2019:202 -213)的研究中CFL学习者的激活模式更符合适应发展趋势。

考虑到两个研究的CFL 学习者水平较为接近,实验范式也较为相似,这种不同的同化或适应趋势,也可能是由不同的实验任务造成的。 汉字读音规则性主要依赖于声旁发音与整字发音的比较,而汉字读音一致性则需要涉及更多具有同样声旁的汉字之间的比较。 因此,汉字读音一致性效应的加工,可能需要消耗更多的认知资源,从而导致相同水平的CFL 学习者激活更多的脑区,尤其是与汉语母语者类似的加工脑区。 后续的研究,可以从两个角度探讨这一问题:第一,比较不同汉语水平的CFL 学习者的语音加工模式;第二,使用同组被试考察他们规则性效应和一致性效应的激活模式。 此外,也可以使用其他语音任务来考察汉语母语者与CFL 学习者的差异,比如对汉字的语音透明度进行控制。

3.3 语义加工

Wu 等(2012:381 -391)对汉字语义加工的fMRI 研究进行元分析,发现左侧额下回、左侧额中回(MFG)以及双侧小脑都参与语义加工。 左侧额下回主要的功能可能是语义处理和词汇的语言搜索( Bokde, Tagamets, Friedman, Horwitz 2001)。 左侧额中回则可能与字形语义的转化有关(Wu et al. 2012:381 -391)。 关于双侧小脑,Zhu 等(2014:2607 -2618)认为可能与语义区分有关。 这些区域在汉字语义加工中的作用,还需要进一步探讨。

相较而言,研究者在拼音文字的研究中主要发现角回和左侧颞中回在语义加工中的作用(Price 2012:816 -847,Taylor et al. 2013:766)。 颞中回后部被认为可能是进行语义存储的区域(Binder et al. 2009:2767 -2796,Price 2012:816 -847)。 角回则主要负责概念整合(Price 2012:816 -847;Bonner et al. 2013:175 -186)。 颞叶前部被认为是对抽象概念进行表征(Price 2012:816 -847,Bonner et al.2013:175 -186)的区域。 未来的研究,需要探究CFL 学习者的外语语义加工和母语语义加工是否存在区别。

4 CFL 学习者汉字加工的认知神经框架

综上所述,本文试图在CFL 学习背景下拟构出汉语母语者和CFL 学习者的汉字认知加工模型和神经加工模型(主要针对高频字)。

模型a 较为符合母语者的汉字加工。 在进行汉字加工时,由于他们已经达到高度自动化的水平,因此可以直接根据正字法加工的信息通达语义,而语音加工在语义通达过程中起到辅助的作用(Seidenberg,McClelland 1989:523;张金桥王燕2010:36 -44)。 此外,声旁和形旁在汉字加工中也具有重要的作用,它们会对语义加工和语音加工产生影响,而这一点在以往的模型中较少得到描述。

考虑到不同母语背景对汉字加工的影响,我们认为来自汉字文化圈的CFL 学习者,其加工模式可能更接近a 模式,如韩国留学生。 对于来自拼音文字背景的留学生,比如印尼、美国留学生,他们的激活模式可能较为接近模型b. 由于他们母语中语音加工在语义通达中扮演着重要的作用,因此语音激活的时间会较早,甚至可能早于语义通达。

图3 不同母语背景高频汉字加工模型

在神经加工机制上,我们结合本文上述的ERPs 研究及fMRI 研究,提出CFL 学习者的汉字加工神经机制模型。 该神经机制不仅可以描述汉字加工的时间和空间特征,也能描述及解释CFL学习者大脑激活模式随汉语水平提高的发展趋势。 在这个神经机制模型中,实线圈出的区域为拼音文字汉语学习者的加工区域。 比如,对于美国学习者来说,腹侧额区和颞上回、角回等区域负责语音加工。 随着他们汉语水平的增长,背侧额区和顶下回在汉字加工中也会激活,从而越来越接近汉语母语者的激活方式。 这一发展趋势,也符合适应/同化假说(Perfetti et al. 2005:43,2007:131 -146)。

图4 CFl 学习者汉字神经加工框架

这一神经机制模型也考虑到脑电成分与激活区域的关系。 例如,较多研究发现N170/N200 成分主要来自于枕颞区。 通过对N170/N200 的分布分析,也可以解决关于汉字加工神经机制讨论中的争议。 未来的研究,可以沿着这些方向进一步探讨汉字加工的认知神经机制。

总的来说,近二十年来的汉字加工研究从各个不同的视角探讨CFL 学习者汉字加工的神经基础及发展趋势。 CFL 学习者的脑电加工发现,CFL 学习者和汉语母语者的汉字加工在正字法和语音加工方面有较大区别,并且脑电成分的具体功能还有待探讨。 从神经机制上来看,汉字本身具有独特的空间排布,又和拼音文字的正字法深度存在很大的区别,因此大脑激活模式在字形、字音、字义上都存在差异,也因各种影响因素形成不同的发展趋势,包括任务形态、学习策略、母语背景、习得年龄等。 未来的研究应注意控制这些因素,并比较不同任务形态下的汉字加工神经过程之间的区别。

在理论层面,当前关于CFL 视角下的汉字加工还有许多假设需要进一步的描述和解释,比如教学策略对背侧通路和腹侧通路的影响。 CFL 学习者的汉字加工研究,有利于发现汉字作为一种表意文字的普遍性和特殊性,从而促进汉语词汇加工、语法加工的研究。 随着“一带一路”倡议的推进和发展,汉字加工研究也有利于解决对外汉语教学中的汉字教学的难题,促进对外汉语教师的教学质量,提升CFL 学习者的学习效率。