永恒的在场

——但丁《神曲》在文艺复兴时期的多元接受路径

2021-12-06周施廷

周施廷

在但丁逝世七百年后,《神曲》仍然被视为意大利的文学经典,这与其在文艺复兴时期的多元接受历程有紧密联系。瑞士文化史家雅各布·布克哈特曾经说过:“在14世纪来临之后,但丁便把所有其他诗人抛在了身后。”①然而,作为流放诗人的但丁在《神曲》成书之前已经逝世,人们对作品的总体认知,主要来自于十四五世纪人文主义者对它的关注和阐释。人文主义者通过构建物质形态和语义形态两条相互呼应的接受路径,开创了文艺复兴时期文本传承的一个典型案例。

但丁的接受史,在21世纪成为学界备受关注的话题之一,大体上可分为三条研究路径。第一,但丁在《神曲》中对维吉尔的接受。多位学者从文本分析的角度,探讨但丁在《神曲》中对《埃涅阿斯纪》的借用与改写,譬如加拿大学者马西诺·维蒂奇诺(Massimo Verdicchio)撰写的论文《但丁和维吉尔笔下的愤怒和想象》②。第二,文艺复兴时期的文本接受。牛津大学中世纪研究专家西蒙·吉尔森(Simon Gilson)在2018年出版的著作《意大利文艺复兴时期的但丁阅读:佛罗伦萨、威尼斯和“神圣诗人”》,探析人文主义者对但丁作品的阅读、引用和摹仿③。第三,近现代以后的文本接受。德国学者弗朗西斯卡·迈尔(Franziska Meier)编写了《1800年后的但丁接受史》,英国约克大学教授尼克·哈弗里(Nick Havely)出版了《19世纪的但丁》和《长19世纪的但丁》两部论文集④。由此可见,西方学者在文本比较和文本接受上都做了细致研究,然而对作品存续方面的关注则不够充分。

近年来,得益于数字人文技术的出现,《神曲》的研究材料在广度和深度上都有极大的拓展。在抄本方面,意大利但丁协会(Società Dantesca Italiana)建立“但丁在线”(Dante Online)网站,提供《神曲》抄本目录和33份数字化版本⑤。在印刷本方面,英国圣安德鲁大学教授安德鲁·佩蒂格里(Andrew Pettegree)建立“通用短标题目录”(Universal Short Title Catalogue)数据库,收录来自8500个图书馆、档案馆和博物馆的印刷出版物信息,可供查询《神曲》在文艺复兴时期的出版数据⑥。在评注本方面,普林斯顿大学但丁研究专家罗伯特·霍兰德(Robert Hollander)建立“达特茂斯但丁计划”数据库(Dartmouth Dante Project),收集了近七百年来超过75个《神曲》评注文本⑦。因此,本文将借助这些数字人文资源,从作品存续的角度,梳理《神曲》在文艺复兴时期的传播过程,继而考察人文主义者对其的多元接受路径。

一、试读与成书:早期的传播历程

《神曲》在但丁生前尚未成书,据同时代相关记载显示,但丁的朋友们曾阅读过《神曲》的部分内容。目前可追溯的第一位试读者是弗兰西斯科·达·巴尔贝里诺(Francesco da Barberino)。巴尔贝里诺出生在佛罗伦萨,和但丁一样都是古典学者布鲁托·拉蒂尼(Brunetto Latini)的学生。他继承了拉蒂尼的写作风格,著有一部百科全书式的伦理学作品《爱的文献》(Documenti d’Amore),于1313年完成⑧。全书分为三个部分,在第二部分“通俗文学”中,巴尔贝里诺提及但丁《神曲》中包含《地狱篇》⑨。由于但丁在1306年开始动笔撰写《地狱篇》⑩,所以很可能他曾经把部分内容告诉过巴尔贝里诺,一般学者也认为,《地狱篇》在1317年前以独立篇章的形式在博洛尼亚流传⑪。

埃里希·奥尔巴赫指出,博洛尼亚是意大利最早接受普鲁旺斯诗歌(Provenza⁃lische Dichtung)的地区之一,普鲁旺斯诗歌由弗里德里希二世(Friedrich II)的宫廷带入意大利南部之后,迅速传播开来,在亚平宁半岛上掀起现代意义上的第一次文学运动。作为运动的第一批参与者,但丁和其他意大利诗人之间以诗学为纽带,建立起紧密又神秘的伙伴关系⑫。他们的小团体“甜蜜新风格”(Dolce Stil Novo)成员包括:圭多·圭尼泽利(Guido Guinizelli)、圭多·卡瓦尔康蒂(Guido Cavalcanti)、齐诺·达·皮斯托亚(Cino da Pistoia)和但丁。但丁在《炼狱篇》第24歌中曾借卢卡诗人波纳君塔(Bonagiunta)之口,对他们的团体作以下评价:“那吟出新韵诗的人,开头是:‘懂得爱情真谛的少女少妇们啊……现在我看到症结了,为什么‘公证人’、吉托内(Guit⁃tone)和我,总是无法拥有那甜美新风格。”⑬其中公证人指的是贾科莫·达·伦蒂尼(Giacomo da Lentini),伦蒂尼、吉托内和波纳君塔都是西西里派诗人,与但丁所属的佛罗伦萨派虽然在风格上存在一定差异,但他们的创作情感却是互通的。意大利各地的诗人,通过诗歌在13世纪下半叶紧紧地联系在一起。这种亲密关系,让流放中的但丁感到一种强烈的归属感,因而在《神曲》中也多次提到他的诗人朋友⑭。

另一位重要的试读者是维罗纳领主坎格兰德·德拉·斯卡拉(Cangrande Della Sca⁃la),他也是《神曲·天堂篇》的受题献者⑮。据薄伽丘在《但丁传》(Trattatello in laude di Dante)中记载,但丁在完成《天堂篇》的部分内容后,会首先把稿件寄给坎格兰德过目。“这是但丁的习惯,在完成六到八首歌之后,在其他人看到之前,他会把它们寄给他最尊敬的坎格兰德,然后没有看过的人,可以再向但丁请求一份抄本。”⑯虽然无法确定但丁是在何时养成这个习惯,但研究者告诉我们,坎格兰德在1312年12月起出任维罗纳的帝国长官,是但丁在流放期间最重要的保护人之一。在坎格兰德的保护下,但丁于1312年至1318年间一直居住在坎格兰德的维罗纳宫廷里⑰。或许是从这时候开始,坎格兰德成了《天堂篇》的第一位读者⑱。

但丁曾经对坎格兰德述说过写作《神曲》的构思。在去世前的最后一封信件《致坎格兰德信》(Epistola XIII)中,他介绍了《神曲》的整体框架和写作要旨,写作时间是在1317年至1320年间⑲。在信中,但丁作了以下描述:

《神曲》的形式是双重的,一是“作品的形式”(forma tractatus),二是“处理的形式”(forma tractandi)。作品的形式是三卷本,按照内容划分为三层结构。第一个层面是把整部作品分为三首颂歌。第二个层面是把每首歌分成三个乐章。第三个层面是把每个乐章划分成三个押韵单位。处理的形式是诗意的、虚构的、描述性的、离题的、发散性的,与此同时还是确定性的、分裂性的、自证性的、不可能的和例证性的。这部作品的标题是“但丁·阿利吉耶里的喜剧从这里开始”。⑳

介绍完《神曲》的主体结构之后,但丁告诉坎格兰德,“喜剧”(comedia)的词源含义包括了“乡村”(comos)和“歌曲”(oda),因此,它的意思是“乡间歌曲”,不同于其他叙事和悲剧,“喜剧是一种诗意的叙事”㉑。接下来,但丁谈到《神曲》三部曲各自的主旨:因为《地狱篇》是第一部,所以开端是可怕、散发着令人掩鼻的气味;因为以《天堂篇》为终结,所以结尾是美好愉悦的。在语言方面是易懂和谦卑的,这是一部用俗语写成的作品,连女性都能看懂②。在信中,但丁也表达了自己要将《天堂篇》献给坎格兰德的意图,“我发现没有比《神曲》中以‘天堂’为题的颂歌更加适合您高贵的地位,因此,我将它题献给您”㉓。由此印证了坎格兰德是《天堂篇》第一位读者的观点㉔。

《神曲》是在但丁逝世之后由他的两个儿子汇集成书的。按照佛罗伦萨法律的规定,但丁在1315年被判处流放之后,他的儿子也必须跟随他一同离开㉕。据薄伽丘描述,雅各布(Jacopo)和皮耶罗(Pietro)在父亲离世后,从他房间的墙壁里找到了《天堂篇》的最后13歌:

他们发现那里有一张草席盖在了墙壁上面,当他们小心翼翼揭开草席之后,发现了一个他们两人从来没有看到过的小洞。在那里,他们发现了一些手稿,所有的手稿都因为墙壁的湿气发霉了,由于稿件发霉了的缘故,他们在那里逗留了一会儿,小心地清除掉手稿上的霉雾,然后,他们阅读了这些手稿,发现这就是他们一直在寻找的那13歌的手稿。㉖

至此,《神曲》全本由两人持有。据19世纪学者皮埃尔·德西德里奥·帕索里尼(Pier Desiderio Pasolini)考证,“雅各布·阿利吉耶里的作品中显示,在但丁逝世八个月后左右,《神曲》完整成书,他的儿子和弟子们感觉到但丁死而复生了”㉗。不久之后,雅各布成为第一位《神曲》评注本的撰写者㉘。他在但丁逝世后开始动笔,作品取名为《但丁的〈地狱篇〉评注》(1322)㉙。这份评注仅对《地狱篇》进行了解释,写作语言为意大利语。

随后,雅各布在1322年4月将《神曲》的抄本和他撰写的《评注》一并献给前拉文纳领主小圭多·达·波伦塔(Guido Novello da Polenta),波伦塔是但丁生前最后的赞助人。此时,波伦塔刚出任博洛尼亚长官,或许是这个原因,《神曲》从拉文纳传播到博洛尼亚㉚。由于流放者但丁的名声尚未恢复,连同他的儿子也都没有选择返回故乡佛罗伦萨居住。因此,雅各布的写作目的主要有两点:一是给缺乏哲学训练的人们提供阅读指引,由于《神曲》文本的复杂性和晦涩性,他的评注可以帮助一般读者把握和理解诗歌的内容和寓意;二是争取为已逝的父亲恢复名誉。雅各布在《评注》的序言中说明自己是但丁“最小的儿子”,他的父亲是一名“声名远扬的哲学家”,而《神曲》是一部“献给世界的新的、普遍的成果”㉛。雅各布的《评注》在博洛尼亚受到热烈的欢迎和高度的评价,也从此开启了《神曲》评注本的传统。此外,他将正文按照三韵体(terza rima)为单位划分、与分析段落相结合的评注方式,也成为后续《神曲》评注本的主要格式之一㉜。

人文主义者对但丁的接受状况,会受到佛罗伦萨政治、经济和社会因素的影响。在1328年,佛罗伦萨经过数年来一系列的政治改革,终于建立起稳定的共和政体㉝。据史家乔凡尼·维兰尼(Giovanni Villani, 1276—1348)在《佛罗伦萨编年史》(Nuova Cronica)中记载,佛罗伦萨在14世纪30年代进入高速发展阶段,“男孩和女孩的识字人数为8000至10000人,会使用算盘计算的儿童人数为1000至1200人,四所语法和逻辑学校的学生有550至600人”㉞。另外,城市里的银行数量达到80所,还有300名商人在外地经商,城市外部地区也都处于佛罗伦萨的控制之下㉟。政治和经济上的良好形态,带动了文化领域的全面发展。然而,随着城里贫富悬殊的状况越发严重,突如其来的财富也引发了人们的忧虑,而但丁早在《地狱篇》第16歌中就向佛罗伦萨人民发出警告:“暴发户和突来的财富,佛罗伦萨哟,在你里面产生了你已经为之流泪的骄傲和奢侈。”㊱但丁对现实事务的思考,强烈地触动了商人们的神经,他抓住了佛罗伦萨文化中最敏感而又脆弱的核心:眼前的政治稳定和经济富庶,是短暂而又易逝的,它无法带来民族和国家的统一,无法结束亚平宁半岛上分裂的局面,即使是伟大的诗人但丁,也无法走上回家的道路。

二、抄本与印刷本:物质形态的变迁

《神曲》物质形态的转变以15世纪60年代为界,划分为抄本和印刷本两个阶段。在抄本时代,人文主义者参与文本载体的制作、传播和保存,为后续的印刷时代奠定基础。抄本的文本样式和分布范围,说明《神曲》在14世纪上半叶已经初具发展为经典文本的趋势。在《神曲》原件已经遗失的情况下,米兰特里乌尔齐亚图书馆(Bibliote⁃ca dell’Archivio storica e Trivulziana)收藏的抄本“MS Trivulziano 1080”成为最早的版本之一㊲。该抄本于1337年由弗朗西斯科·迪·赛尔·纳尔多(Francesco di Ser Nardo)在佛罗伦萨抄制而成。此外,巴尔贝里诺一般被认为是《神曲》早期传播最关键的人物之一,他在佛罗伦萨建立的作坊生产了上百份《神曲》抄本㊳。这些抄本统称为“百册版”(Officina del Cento),在字体、大小和页面设计上十分规范精致,带有典型的14世纪下半叶佛罗伦萨多明我修会的手稿样式㊴。

据“但丁在线”数据库显示,现存的《神曲》抄本数量共有827份,制作时间是在14—15世纪,分布在120个城市㊵。按照收藏数量排列的话,这些城市包括:佛罗伦萨(263份)、梵蒂冈(70份)、米兰(38份)、巴黎(38份)、罗马(36份)和威尼斯(34份)。其中佛罗伦萨的洛伦佐图书馆(Biblioteca Medicea Laurenziana)是全世界收藏《神曲》抄本最多的地方,共有132份。有学者指出,《神曲》的抄本在14世纪下半叶已经超出意大利半岛,传播范围相当广阔,所及之处一直延伸至英格兰的剑桥㊶。下面以佛罗伦萨洛伦佐图书馆所藏的抄本“Pluteo 90 sup. 125”(后称“普卢泰奥本”)来说明14世纪抄本的基本状况。

“普卢泰奥本”由巴尔贝里诺在14世纪中期抄写完成,大小为37.5×27.5厘米,全本由三部分组成。第一部分是《地狱篇》的6页残片(1r-6v);第二部分是《神曲》三部曲(7r-80v),《地狱篇》的范围为第12—34歌,《炼狱篇》的范围为第2—33歌,《天堂篇》的范围为第1—9歌,第21—33歌。第三部分是波爱修的《哲学的慰藉》(83r-101r)。页面分为两栏,每页抄写行数为39行,大写首字母为红蓝双色金底“叶饰字体”(foliate),分段首字母带有水印,三韵体的大写首字母染有黄色㊷。巴尔贝里诺作坊制作抄本样式:页面对开和大量留白,说明他的目标客户是有购买力的富裕阶级,然而,人文主义者制作的“自用”抄本,有一些在大小和设计上都采用了简化处理。

人文主义者薄伽丘一共制作了四份抄本,三份由他本人持有,一份赠送给了彼特拉克㊸。由他亲自抄写的《神曲》抄本亦藏在洛伦佐图书馆,编号为“Riccardiano 1035”㊹。该抄本是薄伽丘在1363—1365年按照手中抄本制作的第二份抄本。原因是他把前一份抄本在1351—1353年间送给了彼特拉克,这份抄本现藏于梵蒂冈图书馆,编号为“Vaticano Latino 3199”(后称“梵蒂冈本”)㊺。

薄伽丘决定将《神曲》抄本送给彼特拉克的原因是,后者在一封信件中表示自己“不曾拥有但丁的任何作品”,而且在谈论但丁的时候,隐去他的名字,称但丁为“由于诗歌风格而广受欢迎,但写作的方式有待质疑的,我们的老乡”㊻。为了让彼特拉克读到《神曲》的原文,从而改变对但丁的看法,薄伽丘将自己的抄本寄给了他。

彼特拉克持有的“梵蒂冈本”随后发展成为印刷本的底稿。该抄本在他逝世后由女婿弗朗西斯卡洛·达·布洛萨诺(Francescuolo da Brossano)继承,在维斯康蒂(Visconti)家族、贝尔纳多·本博(Bernardo Bembo)和彼德罗·本博(Pietro Bembo)手中流传后㊼,彼德罗·本博在此基础上新制作了一份抄本“Vat.Lat.3197”㊽,然后再将该抄本交给威尼斯著名印刷商阿尔都斯·马努提乌斯(Aldus Manutius),最后在1502年以“但丁的三韵诗”(Le terze rime di Dante)为题整理后出版㊾。

通过比较33份抄本㊿可以发现,十四五世纪的《神曲》抄本具有以下三个特点。第一,缮写者分为两类。他们的身份为专业缮写者或人文主义者,前者的抄本风格明显,长于绘制插图,更为华丽精美。后者的抄本大多与巴尔贝里诺本的风格颇为接近,版面非常简洁,仅有大写花体红蓝两色首字母,以黑色墨水书写正文,没有作者肖像或叙事性插图。第二,抄本上没有署名。大部分抄本上没有留下缮写者的信息,其中仅有10份抄本的缮写者身份是明确的,他们为:罗慕洛·洛多维奇(Romolo Lodovici)、菲利波·维拉尼(Filippo Villani)、巴尔贝里诺(2份)、切塔尔多(Giovanni Ciatini da Certaldo)、加尔瓦诺(Maestro Galvano,2份)、薄伽丘、瓜尔迪(Guido di ser Frances⁃co Ghuardi)、安东尼奥·达·费尔莫(Antonio da Fermo)[51]。第三,正文和评注结合。十四五世纪的抄本有正文本和评注本两种。前者为单栏或双栏设计,后者的版面采用镶嵌式风格,分为内外两圈。内圈为正文,按照三韵体首字母大写排列书写,外圈为评注,按照左右两栏分布,抄写者有时身兼评注者,有时分为两人。譬如佛罗伦萨里卡迪图书馆(Biblioteca Riccardiana)所藏的“Riccardiano 1005”抄本,缮写者为加尔瓦诺,评注者为雅各布·德拉·拉纳(Jacopo della Lana)[52]。

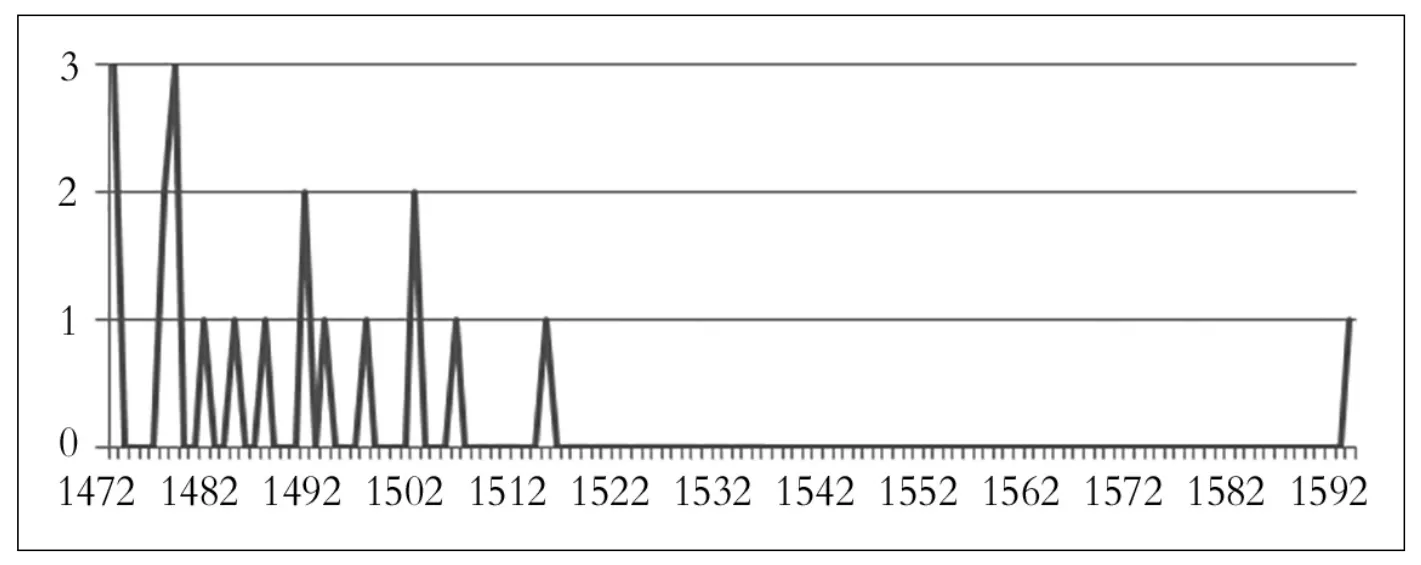

佛罗伦萨在抄本制作上领先其他城市,然而在印刷出版上却出现了截然相反的情况。印刷术在15世纪下半叶传入意大利[53],多个城市都在拥有技术后开始制作《神曲》的印刷本。福利尼奥(Foligno)、曼图亚和威尼斯三个城市1472年同年出版《神曲》,其中第一份《神曲》印刷本是由印刷商约翰·纽麦斯特(Johann Neumeister)在福利尼奥制作完成,而佛罗伦萨的第一本印刷本直到1481年才出现,远远落后于其他意大利城市。在文艺复兴时期,《神曲》的印刷本共有20个版本,出版地为:威尼斯(9版)、佛罗伦萨(3版)、那不勒斯(2版)、布雷西亚(1版)、布尔戈斯(1版)、福利尼奥(1版)、曼图亚(1版)、米兰(1版)、里昂(1版),具体出版状况请见下表:

表1 《神曲》出版状况表(1472—1595)[54]

从表中可见,《神曲》在15世纪下半叶迎来了一段出版热潮,仅在威尼斯一地,便出版了9版《神曲》。然而,进入16世纪之后,《神曲》的出版数量大幅度减少,在长达一个世纪的时间里,只出版过5个版本的《神曲》。

如果要对15世纪下半叶的出版热潮进行解释的话,原因有两点:一是与人文主义者对《神曲》在语义形态上的接受存在紧密联系;二是美第奇家族在佛罗伦萨实行的文化保护政策,有效地推进了人文主义的平稳发展。首先,当薄伽丘在1373年10月至1374年1月期间,为佛罗伦萨民众公开讲述《地狱篇》的前17首歌后,《神曲》在文学、诗学、神学以及道德教化上的重要价值,已经为意大利人民所普遍认可[55]。佛罗伦萨以外地区的人文主义者不仅亲自前往聆听薄伽丘的讲解[56],同时也将在接下来的时间里为《神曲》撰写传记和评注,发展出一条独特的以副文本为载体的接受路径。其次,柯西莫·德·美第奇(Cosimo de’Medici)于1444年在佛罗伦萨的圣马可修道院(San Mar⁃co)建立意大利最大的公共图书馆,他购入的400份手稿,对文艺复兴运动的发展起到了决定性的奠基作用,而美第奇家族与人文主义者之间的关系也变得越发紧密。柯西莫运用他的影响力,协助多位人文主义者在佛罗伦萨共和国里担任要职,他们包括莱昂纳多·布鲁尼(Leonardo Bruni)、卡洛·马苏皮尼(Carlo Marsuppini)、波焦·布拉乔利尼(Poggio Bracciolini)和巴托洛梅奥·斯卡拉(Bartolomeo Scala)[57]。这些人文主义者也将在接下来的时间里,保持与洛伦佐·德·美第奇(Lorenzo de’Medici)在政治和文化政策上的紧密合作。

三、评注与传记:语义形态的拓展

从《神曲》正文本衍生而来的副文本,分为评注和传记两种,它们与正文本之间存在着并生关系。因为副文本在诞生后,会作为后续正文本的序言或附件一同出版。人文主义者撰写的副文本,大多完成于15世纪下半叶之前,贯穿了抄本时代和印刷时代。这些作品一方面为《神曲》的存续和传播起了关键性的推动作用,另一方面也构建了但丁研究和《神曲》文本研究的基本体系,同时它们也由于《神曲》的出版而得以在十四五世纪重新复活。这些副文本,按照写作目的可分为三类,第一类是为但丁的流放平反。薄伽丘撰写的《但丁传》是第一部但丁传记,初稿写于1351—1355年,后曾两度修改,最后完成于1370年左右[58]。薄伽丘写作的目的,是要以同时代人的身份,为伟大诗人但丁的俗语写作正名,同时详细介绍他的生平和流放,以及对他没有得到佛罗伦萨公平对待表示惋惜。薄伽丘的这部作品没有单独出版过,是在1477年附加于《神曲》正文之前,作为序言合并出版[59]。这种编纂方式,曾经在抄本时期出现过。那不勒斯大学马克·库尔西(Marco Cursi)教授表示,在托莱多藏本“Biblioteca Capitular,ms.104.6”中,有过薄伽丘《但丁传》作为但丁作品序言(1r-27r)的安排,该藏本制作于1350—1360年左右。在薄伽丘抄写的手稿“Codex Chigiano L. V. 176”中,也出现了类似的处理,薄伽丘将自己撰写的《但丁传》置于但丁的《新生》《神曲》《论俗语》之前作为序言,该抄本的制作时间为1360—1363年之间[60]。因此,薄伽丘的《但丁传》在意义形态的层面上,成为人们认识但丁的第一个步骤,在进入正文本之前,让读者获得对但丁作为意大利民族诗人的身份的明确认识和接受。

美国犹太裔历史学家汉斯·巴伦(Hans Baron)表示,进入15世纪后,市民人文主义者有意识地对但丁的形象做部分修正[61]。不同于薄伽丘《但丁传》对但丁爱情和写作方面的着力描述,布鲁尼在1436年撰写的《但丁传》中,转而强调但丁维护共和国团结的公民身份。他指出,拉丁哲学家如西塞罗、瓦罗和塞涅卡,都在共和国的政府里担任职位,“所有的哲学家都异口同声地说,男人,是社会动物。丈夫和妻子组成了人类第一个联盟,正因为这种联盟如滚雪球般不断增加,才使城市的形成有了可能”[62]。巴伦认为,人文主义者对但丁的平反与西塞罗的复兴密切相关,因为强调公民责任的西塞罗对重建佛罗伦萨的秩序大有裨益[63]。从14世纪下半叶开始,佛罗伦萨先后与米兰、那不勒斯和卢卡(Lucca)爆发军事冲突,虽然最后佛罗伦萨都取得了胜利,但连年争战也让共和统治遭遇危机,正如马基雅维利在《佛罗伦萨史》中所言:“在1381年至1434年的统治政权,进行了这么多场战争,如果城市能够保持团结的话,将会取得更大胜利。”[64]

第二类副文本是为但丁的回归造势。佛罗伦萨对但丁态度的转变,与市政府两次试图取回但丁遗骸的失败有关,也有赖于人文主义者在14世纪末期至15世纪的大力推动。在薄伽丘为但丁的声名平反后,佛罗伦萨政府逐渐意识到将但丁树立为城市文化中心形象的重要性。佛罗伦萨第一秘书厅长官和人文主义者莱昂纳多·布鲁尼,代表城市执政团在1429年2月1日写信给拉文纳统治者奥斯塔西奥·达·波伦塔(Ostasio da Polenta),要求取回但丁的遗骸。虽然他的请求遭到拒绝,但布鲁尼的举动意味着但丁已经被人文主义者接受[65]。第二次请求发生在1475年,佛罗伦萨统治者洛伦佐·德·美第奇再次向拉文纳要求取回但丁的遗骸,虽然也遭到拒绝,然而两次请求的接连失败,激发了佛罗伦萨人民要以文化运动的方式,将但丁永远留在家乡的决心。人文主义者纷纷投入复兴但丁的运动,撰写传记性质的作品,譬如安东尼奥·马内蒂(Antonio Manetti)在1440年撰写了《但丁传》(Vita Dantis)[66],斐奇诺(Marsilio Ficino)撰写了《赞美但丁》(Ad Dantem gratulatio),后者与克里斯托弗·兰迪诺(Cristoforo Landino)撰写的《神曲》评注,一起作为副文本,与正文本合并成集在1481年8月30日于佛罗伦萨出版[67]。

第三类副文本是为但丁的《神曲》做评注。《神曲》是第一部获得评注的当代作品,以往学者“评注”或“解经”的对象通常是古代宗教或神话典籍;到了文艺复兴时期,由于《神曲》文本自身的神秘性与复杂性,人文主义者也试图用解经法来理解但丁的诗歌和考察其创作意图[68]。但丁的阐释者常以一种较为审慎的态度书写评注,他们既继承了前人的分析方法,也更为清晰地认识到自己的评注将同《神曲》一道流传。普遍采用的评注风格可分为两类,一是引文和评注相结合,即三行原文加分析段落,分析段落的长度往往远超原文;二是以篇章为单位的整体分析,不再对原文加以引用。评注风格的变化,或许与《神曲》抄本的编纂存在一定关系,前一种体裁常见于14世纪早期的抄本,而在《神曲》全文整理成书之后,接下来的阐释者便停止了引用原文的习惯。

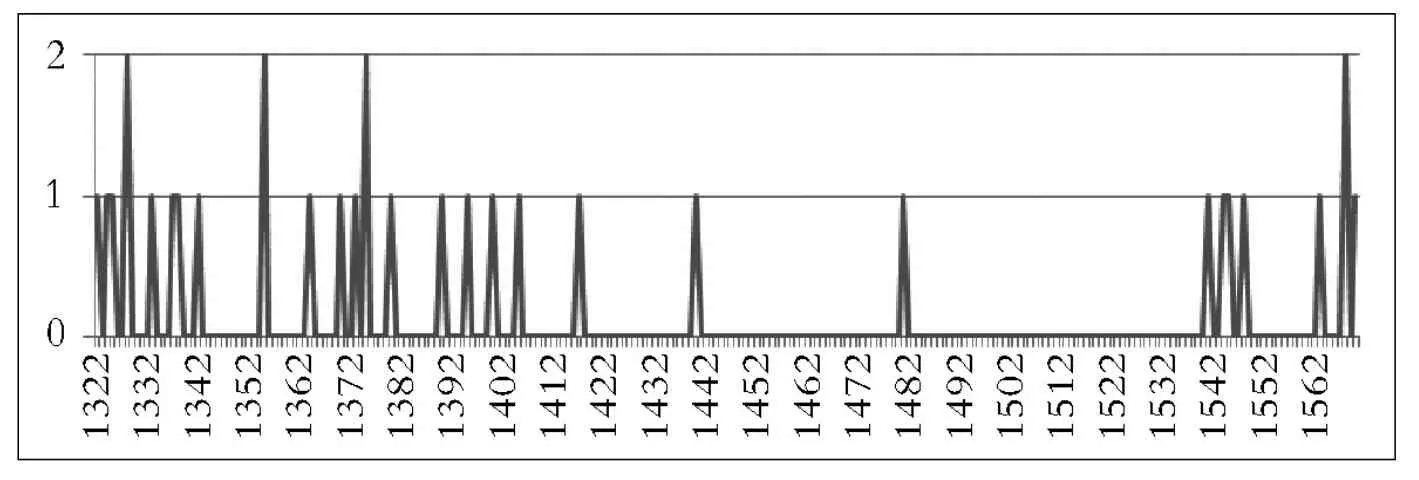

从1322年至1570年间,一共诞生了32份《神曲》评注(见表2)。人文主义者的评注范围分为部分或全文,有些学者仅评注了《地狱篇》(10位)或《炼狱篇》(1位)。评注时使用的语言有意大利语(66%)和拉丁语(34%),两种语言使用频率在14世纪时候大致均等,从15世纪中期开始,评注时皆使用意大利语。评注者来自拉文纳、博洛尼亚、比萨、米兰、佛罗伦萨、那不勒斯和威尼斯等地,说明《神曲》已经成为意大利人文主义者普遍关注的研究对象。其中格拉齐奥洛·班巴利奥利(Graziolo Bam⁃baglioli)是第一位用拉丁语为《神曲》评注的作者(仅《地狱篇》),作品完成于1324年。作为博洛尼亚的秘书长,顶着前后三任教皇对但丁的谴责,班巴利奥利在评注中对但丁给予高度评价和赞美,起到了重要的澄清作用[69]。

表2 《神曲》评注本状况表(1322—1570年)[70]

从表2可见,14世纪的评注本数量明显超过15世纪和16世纪,总数多达19份,15世纪和16世纪的数量分别为5份和8份。结合成书过程和抄本分布可以看到,《神曲》在14世纪早期或以部分流传,或以全书流传,流传的范围甚广,早期大多在佛罗伦萨以外地区,博洛尼亚是其中一个主要研究中心,学者们对《神曲》的推崇和解读,一方面起到为但丁正名的作用,另一方面也为《神曲》回归佛罗伦萨奠定了基础。值得一提的是,来自博洛尼亚的雅各布·德拉·拉纳是第一位对《神曲》全本评注的学者,而他用意大利语撰写的评注,后来被翻译成拉丁语,在牛津大学的博德利图书馆(Bodle⁃ian Library)和巴黎国家图书馆(Bibliothèque Nationale de France)分别藏有1349年和1351年两份拉丁译文抄本,说明此时不同文化程度的阅读人群都对《神曲》的解读充满兴趣[71]。

另一个关注点是人文主义者的身份问题。14—16世纪的评注者如弗朗西斯科·达·布蒂(Francesco da Buti)、菲利波·维拉尼、兰迪诺、皮耶·弗朗西斯科·吉姆布拉里(Pier Francesco Giambullari)、圭尼福尔托·德利·巴尔吉吉(Guiniforto delli Bar⁃gigi)都拥有教师身份,他们分别在比萨大学(Università di Pisa)、佛罗伦萨学校(Stu⁃dio Fiorentino)和帕维亚大学(Università di Pavia)等校任教。这种情况符合普林斯顿大学安东尼·格拉夫顿(Anthony Grafton)对评注者的分析。他认为文艺复兴时期评注的发展过程存在两种范式:早期人文主义者会在课堂上逐字逐行讲解文本,最后其见解会以“笔记”(recollectae)的方式保存下来;后期则发展出修订与出版相结合的独立文体,注释既可单独也可与文本合并出版[72]。因此,人文主义者对《神曲》的评注,大多来自他们早年的备课笔记,譬如兰迪诺撰写的第一份正式出版的《神曲》评注(1481),便是来源于他1462—1463年的授课内容[73]。

到了16世纪,《神曲》的文体研究正式成为人们关注的焦点,彼得罗·本博注意到但丁对拉丁语的有效改造,他的研究角度也成为后世评注者学习的范本。本博在《俗语论》中指出,但丁使用的托斯卡纳方言体系中缺少许多专业词汇,无法用来表达他在写作《神曲》时所要谈论的文化、哲学和神学等复杂主题。为了补充和丰富俗语中缺少的词汇,但丁将拉丁语与俗语二者融合后创造出新的词语[74]。因此,《神曲》比传统俗语作品的语言更加优美、词汇丰富,表达手法多样,大大提高了文字的表现力和作品整体的感染力,成为一部运载着新思想和新文化的“混合文体”作品。在本博之后,《神曲》评注者贝尔纳迪诺·达尼埃洛(Bernardino Daniello)表示,但丁是在融合古典、圣经和俗语三种文体的基础上进行创作的,引用过的作家包括:古罗马诗人维吉尔、贺拉斯、西塞罗、塞涅卡、卢坎、斯塔提乌斯和奥维德,中世纪神学家奥古斯丁和阿奎那,古希腊哲学家亚里士多德、柏拉图和波爱修[75]。对语言的关注,也与此时古典著作的俗语译本出版热潮有关[76]。当时意大利各地的学院都致力于推广俗语,认为必须打破拉丁语在科学和哲学领域的专属地位,让俗语成为使用广泛的出版语言[77]。在翻译古典作品的过程中,人们也进一步意识到必须借用古典语法才能将知识从一种语言搬运到另一种语言,而但丁正是走在新文体运动最前列的发起者。

结 语

《神曲》的存续,有赖于人文主义者在但丁逝世后的积极推动。由物质形态和语义形态两条路径交织而成的复兴进程,构成了多维度的复调关系,彼此间交叠推进,一同将但丁塑造为历史、文学和文化三重意义上的民族象征。流放,并不是第一次降临在阿利吉耶里家族。在《地狱篇》第10歌中,但丁与路人法里纳塔有过一场谈话:

我,愿意顺从,并不隐瞒,

就对他完全说了出来;

他便把眉头略略抬起,

接着说道:“他们猛烈地反对我,

反对我的祖先,反对我的党派;

因此我把他们驱逐了两次。”[78]

但丁的祖先由于是圭尔夫党人,曾被眼前的吉柏林党人逐出城外[79]。但丁用答话“就是他们被赶出去了,他们两次都从各方回来”[80],搭建起两个并列对立场景之间富有生气的转换。按照奥尔巴赫的分析,但丁的诗句“开头是那样强而有力,掷地有声,气势宏大”[81]。通过灵活地运用富于戏剧性的崇高文体,但丁将人世间的悲喜无常,以世俗语言中没有的修辞手法加以处理,最后轻柔地用“动词—主语—状语”的串联结构带出因果意义[82]。此前俗语中不曾存在过的自我意识,也通过“我认为”(credo che)、“我自己”(da me stesso)这样的句子传递出来,从而表达出他内心的力量和深度[83]。“回来”,或许是但丁向读者展示的真实愿望。

对流放诗人但丁和《神曲》的认识,历经三个阶段完成了从知识性到文学性的转化。第一个阶段是14世纪初期到中期,以俗语写成的《神曲》向不谙拉丁语的普通民众,用高雅的笔调提供了大量文化和古典知识,这也是薄伽丘推崇但丁的主要原因之一。第二个阶段是14世纪晚期至15世纪上半叶,但丁的个人魅力和爱国诗人形象得到人们的赞赏,并引发作品的关注热潮。第三个阶段发生在15世纪下半叶至16世纪,美第奇家族对诗人但丁的态度提高了人文主义者研究《神曲》的兴趣。他们在整理和评注但丁作品的过程中,注意到《神曲》中有效调和古典、圣经和俗语三种文体,而正是这种混合文体,让俗语得以摆脱中世纪早期粗糙幼稚的摹仿借用,从而达到作为高等文体的文学的要求,完成了《神曲》从俗语知识著作到俗语诗学经典的文本再定位[84]。由此,但丁得以成为20世纪诗人和文学批评家T.S.艾略特所谓的“现代语言中最具有普遍意义的诗人”[85]。作为一部摹仿现实的诗作,《神曲》以拯救之名,将道德、自然和历史三个体系融合于一部作品中,构建起统领人间秩序的道德宇宙观。尘世,不过是永恒的闪现,每一个走入永恒帷幕的灵魂,都将在尘世间的舞台再现。人文主义者的多元接受路径,最终同《神曲》空前丰富的内容和形式相匹配,为这部作品的流传和阐释提供了合适的文本基础。

① Jacob Burckhardt,Die Cultur der Renaissance in Italien,Basel:Schweighauser,1860,p.155.

② Cf. Massimo Verdicchio,“Anger and Imagination in Dante and Virgil”,Italica,Vol. 95, No. 4 (Winter 2018):535-550.

③ Cf. Simon Gilson,Reading Dante in Renaissance Italy:Florence,Venice and the“Divine Poet”,Cambridge: Cambridge University Press,2018.

④ Cf. Franziska Meier (Hrsg.),Dante⁃Rezeption nach 1800,Würzburg: Königshausen & Neumann, 2018; Nick Havely (ed.),Dante in the Nineteenth Century,New York: Peter Land, 2011; Aida Audeh and Nick Havey (eds.),Dante in the Long Nineteenth Century,New York:Oxford University Press,2012.

⑤ http://www.danteonline.it/italiano/home_ita.asp.

⑥ https://www.ustc.ac.uk/.

⑦ https://dante.dartmouth.edu.

⑧ Cf. Dante Gabriel Rossetti,Dante and His Circle: With the Italian Poets Preceding Him, Vol. III,London: Ellis and White,1874,pp.263-265.

⑨ Cf. Justin Steinberg,Accounting for Dante: Urban Readers and Writers in Late Medieval Italy,Notre Dame: University of Notre Dame Press,2007,p.59.

⑩ Cf.Giorgio Inglese,Vita di Dante:una biografia possibile,Roma:Carocci editore,2015,pp.92-98.

⑪ 学者们的依据是,在博洛尼亚政府的一份写于1317年的文件上,发现有一位托斯卡纳公证人抄写过《地狱篇》的部分内容。Cf. Catherine Keen,“Dante’s Fortuna: An Overview of Canon Formation and National Contexts”,in Giulia Gaimari(ed.),Ethics,Politics and Justice in Dante,London:UCL Press,2019,p.132.

⑫ Erich Auerbach,Dante als Dichter der irdischen Welt,Berlin:Walter de Gruyter,2001,p.35.

⑬ “Purgatorio XXIV. 50-57”, in Dante Alighieri,Purgatorio,trans. Jean Hollander and Robert Hollander verse tran.,New York: Anchor Books,2004,p.530.文中所引《神曲》,均在朱维基译本(上海译文出版社2007年版)的基础上改写。

⑭ 圭多·圭尼泽利在《炼狱篇》第11歌和第26歌出现,圭多·卡瓦尔康蒂在《地狱篇》第10歌和《炼狱篇》第11歌被提及。Cf.“Purgatorio XI.97-99,XXVI.92-99”,in Dante Alighieri,Purgatorio,pp.236, 580;“Infer⁃no X. 52-72”, in Dante Alighieri,Inferno,trans. Robert Hollander and Jean Hollander, New York: Anchor Books,2002,pp.186-188;“Purgatoria XI.97-99”,in Dante Alighieri,Purgatorio,p.236.

⑮ Cf.Peter Dronke,Dante and Medieval Latin Traditions,Cambridge:Cambridge University Press,1986,p.1.

⑯ Guivanni Boccaccio,“Trattatello in laude di Dante”, in Giovanni Boccaccio,Opere in Versi,Rome: Istituto della Enciclopedia Italiana,2004,pp.633-634.

⑰ Cf.Michael Caesar,Dante:The Critical Heritage,London:Routledge,1989,p.89.

⑱ 《神曲》写作时间分为三个阶段,《地狱篇》是在1304—1308年或者1306—1308年,《炼狱篇》是在1308—1312年,《天堂篇》是在1316—1321年。所以,《天堂篇》的写作时间跨度与但丁在维罗纳居住的时间吻合。Cf.Robert Hollander,Dante:A Life in Works,New Haven:Yale University Press,2001,p.91.

⑲ Cf.Richard Lansing(ed.),The Dante Encyclopedia,London:Routledge,2010,p.26.

⑳㉑ ㉒ ㉓ Dante Alighieri,Das Schreiben an Cangrande della Scala,Lateinisch ⁃Deutsch, Hamburg: Felix Meiner Ver⁃lag,1993,S.10-12,S.12,S.12-14,S.6.

㉔ 但丁在《天堂篇》第17歌中称赞坎格兰德的行为极为高尚,他的声誉无人能及,即使他的敌人也不得不称颂他的伟大。Cf.“Paradiso XVII. 76-87”, in Dante Alighieri,Paradiso,(trans.) Robert Hollander and Jean Hollander,New York:Anchor Books,2008,p.458.

㉕ 但丁是在缺席的情况下在1315年11月6日被处以流放,他的儿子们也包括在法令之内。Cf. Barbara Reyn⁃olds,Dante:The Poet,the Political Thinker,the Man,New York:I.B.Tauris,2006,p.327.

㉖ 薄伽丘:《但丁传》,薄伽丘、布鲁尼:《但丁传》,周施廷译,广西师范大学出版社2008年版,第80—81页。

㉗ Cf. Sherry Roush,Speaking Spirits: Ventriloquizing the Dead in Renaissance Italy,Toronto: University of Toronto Press,2015,p.72.

㉘ 在撰写《评注》之前,雅各布曾经写作过两份分析《神曲》结构的文章,然后才决定只对《地狱篇》评注。Cf.“Jacopo di Dante”,in Richard Lansing(ed.),The Dante Encyclopedia,p.533.

㉙ Cf.Jacopo Alighieri,Chiose alla cantica dell’Inferno di Dante Alighieri,Firenze:R.Bemporad,1915.

㉚ Cf. Jane Chance,Medieval Mythography, Volume 3, The Emergence of Italian Humanism,Eugene: Wipf and Stock,2000,pp.51-52.

㉛ Jacopo Alighieri,Chiose alla cantica dell’Inferno di Dante Alighieri,p.21.

㉜㊶ Cf. Anna Pegoretti,“Early Reception until 1481”, in Zygmunt G. Baranski, Simon Gilson (eds.),The Cam⁃bridge Companion to Dante’s Commedia,Cambridge:Cambridge University Press,2019,p.246,p.250.

㉝ Marvin B. Becker,“The Republican City State in Florence: An Inquiry into Its Origin and Survival (1280-1434)”,Speculum,Vol.35,No.1 (Jan.,1960):45.

㉞ Giovanni Villani,“Libro Undecimo, Capitolo XCIII”, inIstorie Fiorentine di Giovanni Villani,Milano: Nicolò Bet⁃toni e Comp.,1834,p.442.

㉟ Cf.Giovanni Villani,“Libro Undecimo,Capitolo XCIII”,inIstorie Fiorentine di Giovanni Villani,p.442.

㊱ “Inferno XVI,73-75”,in Dante Alighieri,Inferno,pp.298-299.

㊲ Milano, Archivio storico civico e Biblioteca Trivulziana, Trivulzio, Triv.1080,https://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=50142.

㊳ Cf.Simon Gilson,Dante and Renaissance Florence,Cambridge:Cambridge University Press,2005,pp.7-8.

㊴ Cf.Kenneth P.Clarke,“Sotto la quala rubica:Pre⁃reading the Commedia”,Dante Studies,No.133(2015):148.

㊵ Cf.Tutti i Manoscritti della Commedia,http://www.danteonline.it/italiano/codici_indice.htm.

㊷ “Pluteo 90 sup.125”,http://www.danteonline.it/italiano/codici_frames/codici_nav.asp?img=147/Img/001r.

㊸ 薄伽丘在14世纪40年代从那不勒斯来到佛罗伦萨之后,便大力推广但丁作品,此时佛罗伦萨也发展成为《神曲》抄本的制作中心。Cf.Annalisa Cipollone,“A Text in Exile:Dante’s Divine Comedy”,in Carlo Caru⁃so (ed.),The Life of Texts: Evidence in Textual Production, Transmission and Reception,London: Bloomsbury Academ⁃ic,2019,p.103.

㊹ “Riccardiano 1035”,http://www.danteonline.it/italiano/codici_frames/codici.asp?idcod=321.

㊺ “Vat.lat.3199”,https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.3199.

㊻ Francesco Petrarca,“Fam. XXI, 15”, in Francesco Petrarca,Rerum familiarium libri XVII-XXIV,Baltimore: The Johns Hopkins University Press,1985,pp.202-203.

㊼ Cf. Giancarlo Breschi,“Il ms. Vaticano latino 3199 tra Boccaccio e Petrarca”, inStudi di filologia italiana,Vol. 72,Firenze:Le Lettere,2014,pp.95-118.

㊽ “Vat.lat.3197”,https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.3197.

㊾[55] Cf. Deborah Parker,Commentary and Ideology: Dante in the Renaissance,Durham: Duke University Press, 1993,p.137,p.175.

㊿ 33份抄本来自以下地区:日内瓦的科隆(1份)、科尔托纳(1份)、佛罗伦萨(23份)、伊莫拉(1份)、米兰(2份)、佩鲁贾(2份),皮亚琴察(1份)、皮斯托亚(1份)、圣达尼埃莱(1份)。其中23份是14世纪抄本,10份是15世纪抄本。Cf. Manoscritti della Commedia visionabili,http://www.danteonline.it/italiano/codici_indice.htm.

[51] 关于缮写者和其他人员的身份信息,查阅自《意大利科学、文学与艺术百科全书》(Enciclopedia Italiana di Scienze,Lettere ed Arti),https://www.treccani.it/。

[52] “Riccardiano 1005”,http://www.danteonline.it/italiano/codici_frames/codici.asp?idcod=302.

[53] Cf.Theodore Low De Vinne,The Invention of Printing,London:F.Hart& Company,1877,p.500.

[54] Cf.Universal Short Title Catalogue,https://www.ustc.ac.uk/.

[56] Cf. Louis M. La Favia,“Benvenuto da Imola’s Dependence on Boccaccio’s Studies on Dante”,Dante Studies,No.93(1975):161-175.

[57] Mark Jurdjevic,“Civic Humanism and the Rise of the Medici”,Renaissance Quarterly,Vol. 52, No. 4 (Winter,1999):1011-1012.

[58] Cf. Elsa Filosa,“To Praise Dante, To Please Petrarch, Trattatello in laude di Dante”, in Victoria Kirkham (ed.),Boccaccio:A Critical Guide to the Complete Works,Chicago:University of Chicago Press,2013,p.213.

[59] Cf.Dante Alighieri,La Commedia,Venezia:Vindelinus de Spira,1477.

[60] Cf. Marco Cursi,“Boccaccio Between Dante and Petrarch: Manuscripts, Marginalia, Drawings”,Heliotropia,Vol.14 (2017):11-46.

[61][63] Hans Baron,In Search of Florentine Civic Humanism, Volume 1: Essays on the Transition from Medieval to Modern Thought,Princeton:Princeton University Press,1988,pp.18-19,p.20.

[62] Leonardo Bruni Aretino,“Vita di Dante”,inOpere di Dante Alighieri,Venezia:A.Zatta,1757,p.iii;译文来自布鲁尼:《但丁传》,薄伽丘、布鲁尼:《但丁传》,第104页。

[64] Niccolò Machiavelli,Istorie Fiorentine,Firenze:Felice Le Monnier,1857,p.174.

[65] [69] Cf. Guy P. Raffa,Dante’s Bones: How a Poet invented Italy,Cambridge: Harvard University Press, 2020, p. 47,p.37.

[66] 马内蒂在《但丁传》中,将但丁逝世归咎于威尼斯。他表示,是由于威尼斯向拉文纳领主小圭多·达·波伦塔宣战,于是波伦塔派出但丁作为代表,前往与威尼斯人谈判,可惜无功而返。最后,但丁在回程中由于任务失败,导致心情压抑突然生病,在抵达拉文纳几天之后便去世了。Cf.Giannozzo Manetti,“Vi⁃ta Dantis”,in Giannozzo Manetti,Biographical Writings,Cambridge:Harvard Unviersity Press,2003,pp.60-61.

[67] Cf. Dante Alighieri, Christophorus Landinus, Marsilius Ficinus,La Commedia, mit Kommentar, Einführung und Vorreden von Christophorus Landinus. Mit Würdigung Dantes in lat. und ital. Sprache von Marsilius Ficinus. Mit 19 Kup⁃ferstichen von Baccio Baldini nach Zeichnungen von Sandro Botticelli,30 August 1481,https://daten.digitale⁃sammlun⁃gen.de/~db/0003/bsb00036946/images/index.html.

[68] 中世纪的“释经法”(Exegesis)主要采用哲罗姆(Jerome)的诠释理论。他在《反鲁菲努》(Contra Rufi⁃num)中对评注的功能做以下定义:“阐释者要说明作者的立意,要以简单的语言传递作者隐蔽的想法,并在引用前人评论时加以审视做出判读。”雅各布·阿利吉耶里在《但丁的〈地狱篇〉评注》中,沿用了哲罗姆的解经法为阐释原则。他在序言中表示,自己将从“寓意”(allegorica)的角度对《神曲》文本展开分析。雅各布的寓意分析奠定了解析《神曲》文本的主要路径,也为后来的人文主义者继承和发展。Cf. St.Jerome,“The Apology against the Books of Rufinus”,Dogmatic and Polemical Works,trans.John N. Hritzu,Washington, D. C.: The Catholic University of America Press, 2013, p. 79; Jacopo Alighieri,Chiose alla cantica dell’Inferno di Dante Alighieri,p.44.

[70] 作者在写作时有一定时间跨度,以整部作品完成的最后时间为准。表格内容参见http://dantelab.dart⁃mouth.edu/commentaries。

[71] Cf.John Aitken Carlyle,Dante’s Divine Comedy:The Inferno,London:Chapman and Hall,1849,p.xxv.

[72] Cf. Anthony Grafton,“On the Scholarship of Politian and its Context”,Journal of the Warburg and Courtauld Insti⁃tutes,Vol.40 (1977):152.

[73] Cf. Arthur Field,“Cristoforo Landino’s First Lectures on Dante”,Renaissance Quarterly,Vol. 39, No. 1 (Spring,1986):16-48.

[74] Pietro Bembo,Prose della volgar lingua,Torino:Einaudi,1966,p.87.

[75] Simon Gilson,Reading Dante in Renaissance Italy: Florence, Venice and the“Divine Poet”,pp. 175-208; Deborah Parker,“Bernardino Daniello and the Commentary Tradition”,Dante Studies,No.106 (1988):111-121.

[76] Brian Richardson,“The Social Transmission of Translations in Renaissance Italy: Strategies of Dedication”, in Andrea Rizzi(ed.),Trust and Proof:Translators in Renaissance Print Culture,Leiden:Brill,2018,pp.13-32.

[77] Richard S. Samuels,“ Benedetto Varchi, the Accademia degli Infiammati, and the Origins of the Italian Academic Movement”,Renaissance Quarterly,Vol. 29, No. 4 (Winter, 1976): 599-634; George Sarton,The Appreciation of Ancient and Medieval Science During the Renaissance (1450-1600),Philadelphia: University of Pennsylvania Press,2016.

[78] “Inferno X.43-48”,in Dante Alighieri,Inferno,p.186.

[79] Randolph Starn,Contrary Commonwealth: The Theme of Exile in Medieval and Renaissance Italy,Berkeley: University of California Press,1982,p.35.

[80] “Inferno X.49-51”,in Dante Alighieri,Inferno,p.186.

[81] Cf. Erich Auerbach,“Farinata und Cavalcante”, inMimesis: Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literastur,Tübingen:A.Francké Verlag,2015,p.172.

[82][83] Erich Auerbach,“Farinata und Cavalcante”, inMimesis: Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur,p.172,pp.175-176.

[84] Cecil Grayson,“Dante and Renaissance”, in Richard Lansing (ed.),Dante: The Critical Complex,New York:Routledge,2003,p.88.

[85] T.S.Elliot,“ Dante(1929)”,Selected Essays,London:Faber and Faber Limited,1948,p.238.