渐慕华风与形制重构:14世纪以来汉藏结合式佛堂建筑的文化图景

2021-12-06魏文

魏 文

通过跨地区、跨文化的互动交流,古代中国多元族群的建筑思想在特定时空内得以交汇、容纳和涵化,创造出众多具有特定人文意涵的文化空间和人文景观。对这一文化现象的追本溯源,有助于我们进一步理解中国古代建筑发展、蜕变的历史进程和内在理路。本文即从汉藏文化交流史的角度出发,通过考察建筑法式、形制等元素,对现存西藏、青海、内蒙古和四川等地14世纪以来藏传佛教寺院建筑中的“轴对称-一正两厢”汉式建筑布局、汉藏结合式大木构佛堂和曼荼罗天顶彩画展开研究,并围绕糅合汉藏两种建筑样式和设计思想的佛教建筑在特定地理区域的产生和流变进行讨论。

西藏佛教寺院建筑的研究肇始于20世纪50年代宿白等人的入藏考察。在80年代,宿白将考察报告重新增补,结合其他地区藏传佛教寺院的考古资料,结集为《藏传佛教寺院考古》一书。这部著作是藏传佛教建筑史上具有开创性的奠基之作,时至今日仍是这一领域最重要的学术成果①。宿白在书中将7世纪以来藏地早期寺院殿堂的形制总结为两种基本模式:大昭寺式和桑耶寺式。前者特征是方形院落,周匝环绕小殿,后壁安置开间较大的佛堂;后者则是以纵向长方形佛堂为核心,周围环绕转经廊,佛堂和转经廊前有横向窄长的经堂,其他建筑皆以其为核心。根据文献记载,两种模式皆来源于印度:前者来源于那烂陀寺(Nālandā)第1A、1B两号僧房院遗址;后者则来源于创建于7—8世纪的飞行寺(Odantapurī)图样(图1)②。后弘期以来,伴随着大乘佛教的密教化,又衍生出另一种单体建筑布局,即以主佛堂为核心,四方、四维以对称方式绕设佛殿,共同构成一个整体建筑。这种建筑可称之为曼荼罗式,以阿里托林寺迦萨殿(mTho lding brgya rtsa lha khang,996)为代表,多见于西藏西部(图2)③。据宿白推测,这种设计也来源于桑耶寺的早期布局④。

从考古资料和现存遗构来看,桑耶寺式佛堂模式在11世纪以后成为藏传佛教佛堂的基本形制,流布范围南至卫藏,西至阿里、克什米尔,北至河西走廊、黑水城一带。直到16世纪格鲁派崛起,藏传佛教殿堂形制才发生根本性的改观。从单体建筑来看,藏传佛教佛堂初以藏式平顶建筑为主,外墙以石块垒砌粘土夯筑承重,内以立柱安设托木承托横梁,上覆擦木、木棍、木屑等,再于其上以粘土打阿嘎做成平顶。这种做法在藏地一直传承至今,改动不多。

14世纪以来,随着汉藏之间政教关系的不断发展,藏传佛教建筑开始受到汉地大木构建筑文化的深刻影响。以上述藏式传统建筑形制为基础,雪域高原整合、创造出一种结合汉藏两种传统的崭新建筑模式,并广泛应用于藏传佛教流布区域。于是,一种具有多重象征意义的文化图景应运而生。

一、夏鲁寺建筑及其汉藏结合的形制

关于汉藏结合式佛堂建筑,现存年代最早的建筑实物是14世纪初的夏鲁寺(Zh⁃wa lu dgon)。夏鲁寺位于今日喀则市区东南。寺院大体坐西向东,沿东西向轴线分布,由大门及其围廊、前庭院子和主体建筑组成。其中,主体建筑平面呈“凸”字型,内部大部分为两层结构,唯东侧是三层结构。此主体建筑大致可分为上下两部分,以集会殿及其天井为中心,四周环以殿堂。下层设转经廊,包围西面的马头明王殿和觉康殿,以及南北相对的三门殿和甘珠尔殿,其东面为护法殿及其上的二层般若佛母殿;上层东西南北各有一座无量宫,均为绿琉璃瓦歇山顶大木构汉式建筑,构成四面合围式布局(图3)。

(一)夏鲁寺建筑之分期

夏鲁寺的营建可分为三个时期⑤:

第一期为介尊·喜饶琼乃(lCe btsun shes rab ’byung gnas)始建时期(1027)。此期的建筑均属藏式平顶建筑,包括左侧并置的马头金刚殿(rTa mgrin lha khang)、觉康佛殿(Jo khang)和右侧一楼护法殿和二楼般若佛母殿,除护法殿外的建筑均为西藏早期佛堂典型的“四柱八梁”结构。

第二期为13世纪末,古相贡波贝(sKu zhang mgon po dpal)执政时期(1290—1303)。此期修建了北面的三门殿。

第三期是14世纪初,这是大兴土木修建殿堂最多的时期,也是目前所见夏鲁寺主殿格局的定型时期。扎巴坚赞(Grags pa rgyal mtshan)上任夏鲁古相后,在原有建筑基础上,修建了集会殿南侧甘珠尔殿、转经回廊、顶楼四座琉璃瓦屋顶的无量宫殿,并将东面一层门楼改为护法神殿,将进入集会殿的门从一层门楼入口改到集会殿北侧。扎巴坚赞去世后,其子贡嘎顿珠(Kun dga’don grub)任古相期间(1333—1355),与布顿大师(Bu ston,1290—1364,1320—1356任夏鲁寺堪布)一起继续修建了主殿二层四无量殿边角的无量寿宫殿(位于二层东北角)、罗汉殿(gNas brtan lha khang)、德丹拉康(bDe ldan lha khang)等建筑。

(二)受到汉地观念影响的殿堂布局

从目前的遗存和历史文献记载来看,夏鲁寺的第一期建筑采取了11世纪西藏佛教复兴运动时期卫藏中部地区寺院建筑的典型样式。般若佛母殿遵循了桑耶寺式佛殿形制,但马头金刚殿和觉康殿采取二殿并置的形制⑥,这与后弘初期修建的另一座寺院江浦寺(rKyang phu)相似。此一时期,夏鲁寺建筑尚无布局可言。

从大规模扩建的第二期和第三期建筑中,可以明显看到汉地思维观念和大木构建筑文化对夏鲁寺建筑的改造和重构。从整体布局上看,两次扩建是在整合旧有佛殿基础上有规划地进行的,使寺院整体呈现出四殿合围式、具有中轴线的“一正两厢”的平面布局,反映出明显的汉地建筑传统和思维方式。而“一正两厢”外加转经廊的构造,仍然呼应了早期桑耶寺式形制的传统。从叠压关系上看,14世纪的扩建以西部原有的马头金刚殿、觉康殿和东部的护法殿、般若佛母殿为规划原点,西无量宫是在一层马头金刚殿、觉康殿两殿的围合矩形之上建立的,整体尺寸为16.02×8.69米。南北无量宫殿则建立在一层三门殿和甘珠尔殿的基础上,三门殿整体尺寸为13.87×8.12米,距中间二殿南墙1.78米。甘珠尔殿整体尺寸为12.7×8.65米,距中间二殿北墙4.17米。值得注意的是,甘珠尔殿的整体有很明显的逆时针方向偏转,东墙与三门殿东墙亦不在一条平行线上。由此可见,藏族匠师虽有意模仿汉地建筑轴对称和“一正两厢”模式,但由于藏地工程技术手段的制约,这里并无汉地建筑思想中所强调的“取正”,即运用严格的工程制度、测量仪器和法式规范,通过地盘规划和实地丈量等手段确保建筑群体的对称、尺寸一致和布局合理⑦,这也说明汉地工匠似乎并未参与这一阶段的建筑规划工作。夏鲁寺这种反映汉式思维的殿堂布局在西藏很可能并非首创,后藏地区纳塘寺(sNar thang)觉冈大殿(Jo khang,13世纪中叶)已经采取这样的布局(图4)。夏鲁寺这种具有中轴线的“一正两厢”模式对15—17世纪卫藏新建寺院殿堂形制的影响巨大,如后藏江孜白居寺(dPal’khor chos sde)措钦大殿(1427)⑧、山南地区的贡嘎曲德寺(Gong dkar chos sde)措钦大殿始建时期之格局(1464)⑨、拉孜县平措林寺(dGa’ldan phun tshogs gling)措钦大殿(1619,图5)等⑩。

(三)融汉藏于一体的单体建筑形制

从单体建筑来看,在第三期扩建时期,夏鲁寺最上层的东西南北四个无量宫都采用了几乎纯然汉式的大木构做法,包括柱上、柱间和转角斗栱结构组成的铺作层,彩绘的平棋顶,上覆绿色琉璃瓦、以椽栿承托的悬山屋顶等,都与已知的元代建筑做法十分相似。根据陈耀东的研究,夏鲁寺的大木构梁架铺作等均属于内地元代时期官式做法⑪。藏文史料如布顿大师的传记说:

从南边运来大量的木料,从东边汉地邀请来技艺精湛的工匠。在汉式琉璃歇山顶屋顶之上建造了四个大的屋脊金瓶,四面的佛殿也采用了琉璃建筑样式,同样在屋脊装饰了屋脊金瓶。金殿为三层汉式歇山顶建筑,其余为二层歇山顶建筑。⑫

记载明确说明大木构和琉璃瓦屋顶部分是由汉地工匠所完成的,这也可以解释这部分的工程为何十分严格地遵循当时内地的工程技法。而笔者重点探讨的是东无量宫的构造(图6)。

东无量宫的设计原点是二层11世纪始建的般若佛母殿⑬。此殿具备后弘初期桑耶寺式形制的典型特征,即中心佛堂环以转经廊。在其上加盖东无量宫时,亦以此为形制而按照般若佛母殿及其回廊的尺寸向上收分加建。在这样的藏式佛堂结构之上,将汉式大木构建筑加以整合时,汉族匠师一方面不用立柱承托屋顶的做法,而是以周圈砌墙承重,在其上架设普拍枋以承托上面的斗栱层和整个五槫歇山屋顶;另一方面巧妙地运用宋代《营造法式》中所谓“副阶周匝”的做法,即在外檐柱外一周再增加一圈廊柱,以乳栿和劄牵承托屋檐,并将廊柱间完全砌实,构成封闭空间⑭。由此“副阶”部分就构成了围合的转经廊,在外观上也形成了重檐歇山顶式建筑。这种样式可以称为汉藏结合式大木构佛堂(图7)。在今日藏地所能见到的这种形制的佛堂建筑中,最早的实例就是夏鲁寺东无量宫。夏鲁寺的建筑模式在14世纪的卫藏地区影响甚广,至15世纪以后,藏地虽未能将复杂的“平槫-椽栿”木作技术继承下来,但仅就汉式坡面屋顶(rgya phibs)的建筑外观样式而言,即以夏鲁寺为滥觞,汉地歇山式金顶(gser gyi rgya phibs)才在藏地逐渐流行开来,最终成为整个雪域高等级佛教建筑的一种标准配置。

二、夏鲁寺汉藏结合式大木构佛堂在卫藏地区的遗构:卓玛拉康

夏鲁寺这种汉藏结合式大木构佛堂在卫藏地区并非孤例。这种崭新的建筑形式在西藏得到广泛接受,其中保存至今、尚有遗迹可寻的建筑实例,除夏鲁寺外还有卫藏古寺卓玛拉康(sGrol ma lha khang)。卓玛拉康位于拉萨西南20公里处的吉曲河西岸,早期被称作聂塘斡(sNye thang’or)。这里是阿底峡在卫藏地区偏爱的居所,他人生最后九年的大部分时光都住锡在这里,最终在1054年圆寂并安葬于此。卓玛拉康就是为缅怀阿底峡而建立的一座纪念堂性的佛殿,其始建年代约为11世纪后期,创建者据说是阿底峡的弟子邦顿(Bang ston)⑮。卓玛拉康建成后的数百年间,有关其历史记载几付阙如。直至18世纪和20世纪初,卓玛拉康分别由颇罗鼐和摄政热振活佛进行改扩建,增加了一、二层建筑和其他附属建筑,形成今天我们所看到的规模。其中,始建时期的佛教造像主要安奉在最右一间的无量寿佛殿,事实上这间佛堂也是现存卓玛拉康建筑中最为古老的一部分,也是笔者所要讨论的主题。

无量寿佛殿内外保存有11世纪中后期始建时期的三世佛、八大菩萨、金刚手、马头明王、四大天王泥塑等⑯。这些造像具有强烈的中唐以后敦煌汉地造像的艺术风貌,说明吐蕃时代由中亚传入雪域的造像工艺和审美意趣已深入人心,至11世纪末仍然拥有很强的生命力。值得注意的是,从现存建筑来看,这间佛堂保存下来很多非常典型的汉式大木建筑构件:如殿内左、后、右三壁均匀分布十根上端略呈梭型的立柱,立柱间均隐约可见以阑额和由额相连、柱头和柱间均有保存完整的斗栱结构,目力可见者包括栌斗、泥道栱及其上的散斗、华栱及其上的交互斗,还可隐约见到慢栱等构件(图8)。根据这些残存木构件,我们大致可以推测其建筑初期地盘当为身内双槽布局,面阔三间,进深三间。殿内原先应有四金柱,从西南和东南角柱上残存安装额枋的榫眼,说明正面原先应也有两柱,惜上述立柱均无存。目前殿内有四根方形柱,上架纵向二梁,系清代以来将汉式殿堂改建为藏式平顶建筑时所设。

从建筑内部布局上看,无量寿佛殿位于最右侧,和左边两座殿堂一起构成一个三堂连缀的长方形结构布局,这是清代以来按照格鲁派都冈大殿形制的典型模式改建的结果(图9)。有所不同的是,三堂外围采用了都冈大殿形制中已经弃置不用的转经廊⑰。而且笔者注意到一个不同寻常的地方,即无量寿佛殿北墙以外的转经廊墙体明显凹凸不平,与西侧二堂部分转经廊墙体的光洁平整形成鲜明对比。两种墙体交界处有柱墩,其内仍有立柱残段,而此立柱位置恰好与无量寿佛殿西山墙檐柱大致处在一条直线上。另外,无量寿佛殿北面和东面的转经廊内上方约3.2米处,与殿内檐柱对应位置均存有方形乳栿,东北转角还有斜置的角梁,它们都是一端插入无量寿佛殿墙内,以榫卯形式插入檐柱中,另一端下垂插入转经廊外墙内。

根据上述证据,我们可以大胆推断,在清代改建之前,卓玛拉康的无量寿佛殿很可能是一栋独立的建筑,属于桑耶寺式佛堂(图10)。其建筑样式应是与夏鲁寺东无量宫大致相仿的汉藏结合式大木构佛堂,并在外观上呈现出具有“副阶周匝”的重檐歇山顶式建筑(图11)。

问题在于,如此一座汉风浓郁的木构建筑到底是何人何时所建?通过梳理藏文文献,笔者找到一个相对可靠的答案。布顿大师的弟子译师绛曲孜莫(Byang chub rtse mo)所造《法王喇嘛丹巴索南坚赞传》(Chos rje bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan gyi rnam thar thog mtha’bar gsum du dge ba)中提到萨迦座主喇嘛丹巴索南坚赞在阴木兔年(shing mo yos,1375)6月圆寂后,弟子们和卫藏僧俗领袖共同施资处理后事,其中的一项就是为喇嘛丹巴做内所依(nang rten)与外所依(phyi rten),前者是在博东艾(Bo dong er)、确宗寺(Chos rdzong)、桑耶寺这些留下大师诸多足迹的地方建立喇嘛丹巴上师像,后者则主要指在聂塘(sNye thang)重修佛塔、佛殿等事:

在聂塘斡的古崩塘(阿底峡住锡、安葬之地——引者注),大菩提塔的金瓶、伞盖和法轮等用红铜制造并施以镀金,同时对其佛殿庭院等依次进行了非凡的设计建造,并在其上修建了绿琉璃瓦屋顶等。⑱

这段文字中所说的大菩提塔,似应是今天卓玛拉康最左边的尊胜佛母殿中的尊胜塔。此塔今存为清代彻底重修后的样貌,旧有样式已不可见。此处所言佛殿应即无量寿佛殿。这里提到在佛殿上建立琉璃瓦屋顶,藏文原文使用的是一个在《藏汉大辞典》里指向非常明确、但在西方所编著的藏文词典中不见收录的词“g.yu thog”⑲。“g.yu”为汉语“玉”的音译字,在藏文语境里主要指称绿松石,藏文“thog”为屋顶之意,汉藏两种来源的字组合在一起,以绿松石的颜色来形容汉地绿色琉璃瓦的色泽实在恰如其分。实际上,这部传记还提到喇嘛丹巴花费很大精力重修桑耶寺,他在火阳猴年(me pho sprel,1356)修缮乌策大殿(dBu rtse rig gsum)时,上下汉式屋顶和其他三间新建殿宇皆使用了汉式琉璃瓦屋顶(g.yu thog)⑳。我们今天看到的桑耶寺金顶,在明代初年时却是绿琉璃瓦覆顶。这不禁让人浮想联翩,当年的桑耶寺该是一幅何等熠熠生辉的景象。

需要补充的是,元代西藏萨迦政权灭亡后,萨迦寺长期被帕木竹巴万户占据。喇嘛丹巴索南坚赞被迫远走他乡,在位于今天拉萨西南的曲水县卓玛拉康西南四公里左右的确宗寺长期住锡,并经常在周边的聂塘、拉萨、温江朵、桑耶等地游方。另外,喇嘛丹巴与夏鲁寺可谓渊源颇深:其母玛吉宣邦(Ma gcig gzhon ’bum)系夏鲁古相贡波贝之女,喇嘛丹巴及亦为萨迦座主的同母兄南喀雷必坚赞(Nam mkha’legs pa’i rgyal mtshan)都出生于萨迦的夏鲁康萨(Zhwa lu khang gsar),喇嘛丹巴在二十五六岁时曾从学于布顿大师㉑。由此可以推测,喇嘛丹巴及其弟子十分熟悉夏鲁寺这种汉藏结合式大木构佛堂,尤其偏好绿色琉璃瓦覆顶。在他们的观念中,具有绿琉璃瓦屋顶的汉藏结合式建筑是佛教殿堂最为殊胜庄严的一种形式。而且他们确有能力和资源调用那些掌握夏鲁寺汉式大木构营造法式、琉璃瓦烧造工艺等建筑技术的工匠群体,这些工匠要么直接参与过夏鲁寺的营建工程,要么就是这些工匠的亲传弟子。

三、汉藏结合式大木构佛堂在河西最早的实例:昂拉赛康寺

从文物遗存和文献记载上看,14世纪后期到16世纪,基本遵循这种形制的汉藏结合式大木构佛堂建筑十分流行于河西地区,即甘青河西走廊和河湟流域。这种汉藏结合的建筑形式可能在河西早已成型,因汉地工匠入藏参与夏鲁寺营建而进一步被带入卫藏地区。河西地区目前尚未发现与夏鲁寺时代平行、甚至更早的建筑遗存,但有一些年代稍晚的建筑实物留存至今,其中与夏鲁寺年代最为接近的是昂拉赛康寺(sNang ra’i gser khang)。

昂拉赛康寺位于青海省尖扎县治马克唐镇南约12公里处,在今昂拉乡西北隅,由宗喀巴出家的业师法王顿珠仁钦(Chos rje Don grub rin chen,1309—1385)于元至正元年(1341)创建㉒。此寺现存佛殿三座,中间重檐歇山金顶者为其始建时期建筑(图12)。从现状来看,这座建筑应经历过后世的不少改动,但仍然可以看出其结构属于典型的汉藏结合式大木构佛堂(图13)。其形制与湟水流域明初所建瞿昙寺的瞿昙殿和宝光殿十分相近。殿前加建了一座藏式抱厦,簇新的金顶也很可能是晚期才更换上去的。因为屋檐下的斗栱层仍保存完整,颇似夏鲁寺东无量宫,所以原来其上也应是“平槫-椽栿”汉式坡面屋顶。内部平面布局还保持原貌,是比较典型的桑耶寺式布局。其木构形制与卓玛拉康几乎别无二致,正面和山面皆有五组斗栱。想其始建之构造也应是面阔三间,进深三间。其转经廊之木结构完全露明且状态完好,大致为始建时期原构,亦属封闭围合的“副阶周匝”结构。乳栿和劄牵承托平槫架起上面的椽子,上覆灰瓦。中部佛堂无金柱,顶为平棋,无藻井。平棋皆彩绘种子字曼荼罗,且平棋位于斗栱层下部,壁面亦将立柱完全盖住,因此立柱和斗栱层之构造尚不得尽知。

顿珠仁钦是安多昂拉人,此师家族与萨迦派关系十分密切,据说其祖母是萨迦昆氏(’Khon)家族成员。他年轻时即赴卫藏学习,在聂塘德哇坚寺(卓玛拉康的母寺)从聂塘的扎西僧格(bKra shis seng ge)学习了般若、慈氏五论,后在纳塘寺从觉丹热智的大弟子朵堆·热贝桑格(mDog stod rigs pa’i seng ge)听受《量论》,后又前往夏鲁寺做绕寺修行,并随布顿大师求学深造,因与布顿大师在辩经法会上辩论而名声大振。学成后即返回安多,担任八思巴创立的临洮大寺的住持。当时,聂塘寺曾派人来请他赴任聂塘寺堪布(1336),但未到任之前,堪布一职又任用他人。虽未能担任堪布,但顿珠仁钦仍把所带物品献给聂塘、纳塘等寺,以作为维修殿堂、布施僧众之用。此后,顿珠仁钦自卫藏归乡筹建夏琼寺(Bya khyung),其间先于元至正元年建立了昂拉赛康寺㉓。顿珠仁钦的生平与我们上面所提到的深受汉地建筑技艺影响的夏鲁、聂塘、纳塘等寺均有深入交集,这就揭示了为何昂拉赛康寺佛殿与卫藏的这些寺院殿堂属于相同的汉藏结合式大木构佛堂,这也是14世纪卫藏与河湟地区以建筑技艺为介质的汉藏文化互动交流的一个典型案例。

四、同质异构的创造:万神殿与大木构结合的河西诸寺

河西地区在地理上属于汉藏杂处的交错地带,多重来源的文明在这里交汇、融合,并衍生出一些独特的区域性文化现象,汉藏结合式大木构佛堂建筑形制就是其一。现在河西仍然保存下来一批14世纪末到16世纪的这种形制的藏传佛教佛堂,其平面形制已受到学界的关注㉔。这些佛堂所属寺院在整体布局上体现出典型的汉地建筑“轴对称-一正两厢”模式。而单体建筑则在固有形制的基础上,吸收来自卫藏同时代所开创的万神殿的做法,即利用平棋和斗八藻井进行巧妙规划设计,将四部密续各类曼荼罗、尊神图像,按照由高向低的次第,由中心向外依次排布,最终组成一个完备的佛教神系,创造出一种具象化地体现藏传佛教密教思想的建筑空间。

平棋,或曰平机、平橑,俗谓天花板,常用“贴络华文”装饰;斗八藻井,或曰方井、圜泉,位于殿堂中央,多为八角形,是用八枨同中心辐射排列的栱起的角梁斗成者,故名㉕。它们在中国传统木构建筑法式中属小木作,是建筑内檐装修的一部分,用于遮蔽梁架以上结构,并提高建筑等级。传统汉地佛教建筑和石窟中,平棋和斗八藻井得到广泛应用,前者绘制图案多为莲花、云纹、摩尼宝,后者则多为盘龙浮雕。元代以来,受到藏传佛教的强烈影响,汉藏结合式大木构佛堂在平棋和斗八藻井上开始使用种子字经咒作为庄严,如上文提到的夏鲁寺、昂拉赛康寺等。

至明代初年,甘青地区由明初三帝敕建的宗教中心瞿昙寺开始有了一些变化。其前两进殿宇,瞿昙殿(1391)和宝光殿(1418)属于河西地区典型的汉藏结合式大木构佛堂㉖。宝光殿天顶无藻井,尽为平棋,图案皆为相同的六字真言的种子字曼荼罗,这遵循了14世纪以来的做法。瞿昙殿则完全不同,殿顶以斗八藻井为核心,周绕平棋,绘制图像为释迦牟尼佛和连续往复的金刚界五方佛,每块表现一佛,合计108块。诸佛的布置:纵横方向按照五方佛的顺序、身色、手印等,每块版面主尊均为佛装,周绕弟子、胁侍菩萨,背具云气、五彩光芒和五方佛等;佛头均朝向正壁方向(图14)㉗。此种变化表明人们开始有意识地加强天顶彩画宗教表达的功能,它们不再只是庄严殿堂的次要结构,更是表现佛教神系及其思想的空间。

14—15世纪,西藏本土文化和艺术从吸收、总结逐渐走向创新。以布顿大师为代表,西藏本土的佛学家开始对此前传入雪域的显密经教、尤其是密续部经典,进行系统性和体系化的整理、抉择、分类和诠释㉘。由此催生出相应的系统性图像:以夏鲁寺东西南北四无量宫的瑜伽部曼荼罗壁画为肇始,至1427年创建的白居寺吉祥多门塔按照布顿大师厘定的显密体系绘制的“万神殿式”壁画达到成熟的顶峰㉙。这座吉祥多门塔共有七层,每层皆以心木(srog shing)为核心,环绕安置大小不一的佛殿。这些佛殿皆有藏传佛教诸神壁画和造像,每个佛殿都有一个独立的神系主题。从宏观上看,整个图像体系是在大乘佛教框架下,从下至上,自显教而入密法,复由密教四续部之事部(bya rgyud)、行部(spyod rgyud)、瑜伽部(rnal’byor rgyud)等渐次进阶至最高处的无上瑜伽密续(rnal’byor bla na med rgyud),以顶端的无二续本尊时轮金刚为整个“万神殿”神系的核心。参礼佛塔之人从下而上螺旋上升绕行、礼拜佛殿,其意义如同次第修习佛法,逐次经历大乘佛教几乎所有显密修行,获得一切成就,进而通达最终解脱之道的仪式化过程(图15)。

作为白居寺吉祥多门塔“万神殿”结构布局的汉地转译,河西地区的佛教徒和工匠创造性地将汉地大木构中的天顶斗八藻井、平棋、甚至栱眼壁等部位整合到一起,依据上述“万神殿”的布局原则,绘制系统性的曼荼罗和尊神图像;并为适应“万神殿”圈层曼荼罗结构,还将殿堂平面规划为面宽和进深等距的正方形结构。通过这样的调适,白居寺吉祥多门塔三维立体结构的图像体系被转译为二维平面为主、立面为辅的天顶布局,作为天顶核心的斗八藻井绘制神格最高的曼荼罗,周围平棋板上向外分别绘制神格依次递减的曼荼罗和尊神图像,再配合内外栱眼壁上的低级神灵图像,构建起一个包罗万象又次第明晰的佛教世界的建筑空间。这种崭新模式的汉藏结合式“万神殿”大木构佛堂在明代的河西地区曾经颇为流行,见于遗存和文献记载的寺院有如下几座(表1):

以感恩寺为例,此寺由河西土司巨室鲁氏家族第五世鲁麟于明弘治五年至八年施资建造,是河西地区现存最早的格鲁派寺院。目前寺院始建布局完整,主要殿宇均为明代原构。各主殿内所绘壁画、彩画仍保留了明代始建时的原貌,塑像虽经后代修补,但主体保持了原来的风格和式样。感恩寺大雄宝殿为三开间三进深七槫单檐歇山顶建筑,进深和面宽基本一致,地盘呈正方形。明间面阔宽达5.14米,次间阔仅1.95米,殿内四金柱将室内空间分为内槽的中央方形佛堂和外槽的转经廊两部分,天顶由此分为内外两组。整个天顶除中心藻井外,共有117面平棋板(图16)。中央斗八藻井绘制尊格最为崇高的无上瑜伽密无二续本尊时轮金刚(Kālacakra)曼荼罗(121),系按《究竟瑜伽鬘》(Niṣpannayogāvalī)第26尊曼荼罗所绘,具有统领整个天顶神系的核心地位(图17)㉞。以其为中心,周匝有纵六横六共32块方形平棋,绘制次一级的《究竟瑜伽鬘》32尊无上瑜伽密父续秘密集会(Guhyasamāja)曼荼罗(090—116,图18)㉟。佛堂最外一圈东侧一列绘制了与父续相对应的母续本尊曼荼罗,如位于中央的上乐(Cakra⁃saṃvara,074,图19)、喜金刚(Hevajra,075)、金刚空行母(Vajrayoginī,077)、不动明王(Acalanātha,057)等,东侧一列绘制有其他父续本尊,如居于西部中央的大威德金刚(Yamāntaka,061)、阎魔敌(Yamari,060)等。南侧一列与外圈南侧关系密切,有三组似皆为行部的无量寿佛曼荼罗(081—083)。此处本应为阿弥陀佛,与其南侧门口上方的四佛组成瑜伽部五方佛,但却降格为阿弥陀佛的化身、属于行部的无量寿佛,显然与功德主祈求延寿有关。外圈最南侧是殿堂入口处,也是地位仅次于斗八藻井的位置,绘有瑜伽部中除阿弥陀佛以外的四方部尊(027—031),其以位于中央的金刚部尊阿閦佛(Akṣobhya,029)为中心统领诸方,体现出密教兴起后以金刚部为上的思想㊱。南侧内板绘文殊菩萨 (Mañjuśri,054)、马头明王 (Hayagrīva,053) 和降三世明王(Trailokyavijaya,055),此种以文殊为中心的三尊组合明显是在表现事部中佛部、莲花部和金刚部的神系架构。外圈北侧中央为阿閦佛(042),与南侧中央的西方无量寿佛遥相呼应。北侧其他内板和东侧内板则又是无上瑜伽密母续诸尊如上乐(040)、空行母 (041)、智慧空行母 (042)、无我母 (Nairātmyā,047)、大黑天(Mahākāla,049)等。外圈四隅则各有四板,绘制多为行部、事部诸尊,如绿度母(Tārā,001)、叶衣佛母(Parṇaśabari,002,图20)等。外圈外侧东、北、西三方则皆为显教诸佛(图21)。以上所有天顶绘画,外加内槽、外槽栱眼壁所绘制的低级神灵,共同构建起一个宏大的万神殿神系。当然,即便天顶绘画的布局在整体上显现出曼荼罗的构造,但仍以南面入口处及其轴线正中为主位,布置藏传密法中最为重要的一组神祇,这是与上述白居寺吉祥多门塔、托林寺迦萨殿同心圆结构本质的区别,其所体现的仍然是汉式思维观念。

值得一提的是,感恩寺大雄宝殿两厢配置了完全相同的方形小殿——菩萨殿和护法殿。这种布局在河西诸寺中非常普遍,如瞿昙寺的瞿昙殿和宝光殿、妙因寺万岁殿等皆有如此配置。这种殿堂配置并非仅是汉式两厢对称布局,应是由早期桑耶寺式佛堂前的横长经堂演变而来。因为这类佛堂在后期大多将其前面宽大于佛堂的经堂,按照佛堂面宽加以截断,逐渐蜕化成左右两侧的两个小室,这在卫藏和河西地区的很多建筑实物和考古资料中都可看到(图22)㊲。元代以来汉藏结合式大木构佛堂虽逐渐流行开来,但仍保存了这种早期藏传佛教寺院殿堂形制蜕变的残留,并和汉式建筑“轴对称-一正两厢”的布局相结合,形成了主佛堂的左右配殿。而其建筑本身皆刻意设计成小型方形结构,仍然暗示着其与早期藏传佛教桑耶寺式建筑经堂的渊源。

五、汉藏结合式万神殿佛堂建筑形制在周边地区的影响

汉藏结合式大木构佛堂经过万神殿式的形制重构,即向东北和东南方向迅速流传开来。经过在地化的改良和结合,这种佛堂建筑形制在内蒙古和四川西部等藏传佛教流行地区演变成具有鲜明地方色彩的面貌。

(一)对内蒙古佛教建筑的影响

16世纪中叶,成吉思汗第十七世孙、土默特部首领阿勒坦汗进兵青海,明朝政府隔绝蒙藏的策略终告失败,蒙古和西藏重新开始接触。阿勒坦汗一方面与明朝重开互市,接受明朝的册封;另一方面开始重拾藏传佛教信仰,借助重建蒙藏关系再现祖先荣光,以塑造自己绍绪元朝创立者忽必烈的正统地位。阿勒坦汗效仿忽必烈与八思巴会面之故实,三次派遣使者邀请三世达赖喇嘛,同时命其驻牧青海的四子丙兔修建佛寺,以迎接三世达赖喇嘛的到来。当时召请众多汉藏工匠修建佛寺,于万历五年建成,由明神宗赐名“仰华寺”。关于此寺之形貌,《三世达赖喇嘛传》(bSod nams rgya mtsho’i rnam thar)有所描述:

(索南嘉措——引者注)在供施双方见面的地方举行了建寺收服地煞的仪轨,尔后召来许多汉地能工巧匠修建。在新建的佛堂内供三世佛、宗喀巴大师像和索南嘉措自身像,佛堂左、右和前面是内供大威德、观世音菩萨等像的神殿,每个佛殿具有十六根立柱的规模。佛殿之间又建有菩萨殿、药叉殿和白哈尔护法亭。前面的左右两边是光明殿和大乐殿两座寝宫,各个殿堂有汉式殿顶等作为装饰。㊳

从表述上看,这座寺院从整体布局到单体建筑都属于传统汉式佛教建筑。而且,在安多地区所能找到的汉地工匠一定会按照本地佛教建筑传统进行设计和施工。更有意思的是,这段描述中提到仰华寺主佛殿具有16根柱子,正好与感恩寺大雄宝殿内外槽共16柱一致。殿前左右为观音殿和大威德殿,也和感恩寺相同。至于叙述中所说其他殿宇亦为16柱,显是误记。由此推测,仰华寺主佛殿的形制亦为明间轩敞、次间偏窄的三开间佛殿,而且地盘很有可能也为方形。

应该指出的是,蒙古做为一个游牧民族,建筑文化传统并不发达,建筑在政治生活中的功能及其象征意义是在其入主中原之后才在蒙古人心目中建立起来的。而忽必烈所创建的辉煌城市——大都——一直以来都是阿勒坦汗和他先辈心中不可磨灭的历史记忆㊴。因此,阿勒坦汗对佛教寺院的视觉形象认知,仍以元大都皇家寺院的汉式建筑为主。由此亦可进行合理推测,为什么阿勒坦汗在倡建仰华寺时,要延揽汉族工匠将其修建为汉式佛教建筑的样式。

阿勒坦汗念兹在兹的理想就是重现大都往日的辉煌与繁荣。因此,在仰华寺会面之后,阿勒坦汗即返回土默特“仿照失陷之大都”㊵营造都市。先后建成了大板升和呼和浩特,并在城中修建藏传佛教寺院,此即美岱召和大召之由来,这也是明朝末期蒙古建立佛教寺院之肇始。通过深入青海,阿勒坦汗接触到了青海和河西地区流行的汉藏结合式“万神殿”大木构佛堂,创建了在蒙藏关系上具有强烈政教象征意义的仰华寺。可见仰华寺就是阿勒坦汗心目中理想佛寺的样子。据此推测,阿勒坦汗很可能将当地工匠带回土默特参与了美岱召工程。当然,因为大量流亡于此的山西工匠参与其间,其建筑法式不可避免地受到山西汉传佛教建筑的影响。尽管如此,我们仍然能从美岱召的建筑样式上看出其深刻的河西渊源㊶。

美岱召原名灵觉寺,后改称寿灵寺,位于东距包头市约50公里的土默特右旗。寺院建于阿勒坦汗最初修建的王城大板升中。此城平面与林丹汗的王城白城十分接近,是比较典型的早期蒙古王城形制㊷。美岱召是阿勒坦汗于16世纪晚期倡建的第一座城寺,与大致同时期兴建的大召形制相同,对后世内蒙古佛教建筑产生深远影响。美岱召大雄宝殿由门廊、经堂和佛堂三部分组成。其中经堂部分为后期据格鲁派都冈大殿模式而添加,佛堂部分(图23)是始建时期的主要建筑。作为阿勒坦汗“意象大都”的现实映射,佛堂体量被刻意放大,面阔5间,进深5间。外观为三滴水式楼阁建筑,然内部仅一层,因此殿堂内部空间十分高大宏敞。一层设露明“副阶周匝”,已无转经廊功能,这与15世纪以后格鲁派寺院建筑逐渐摒弃转经廊有关。副阶上设平座,仅具装饰功能。地盘为方形,天顶布置斗八藻井和平棋,连同栱眼壁皆绘有曼荼罗和神祇图像。其神系仍是以绘制在斗八藻井上的时轮金刚为核心所展开的藏传佛教四部密续的结构(图24)。这与河西地区的“万神殿”式诸寺如出一辙,应与阿勒坦汗进军青海接触到意象中大都式的汉式佛教寺院有关。后期接搭经堂时,其内天顶亦有类似的彩画配置。佛堂中央斗八藻井区域四角为曼荼罗平棋、四向为8块佛陀说法平棋。除此以外的平棋板横16块,纵15块,共234块。因为建筑整体较河西诸寺宽大很多,所以天顶平棋的数量也增加了一倍以上。因此,天顶只有在中央纵向5列、横向4列、呈十字形的78块平棋上绘制四续部曼荼罗图像,其他平棋板上均以无量寿佛九尊曼荼罗填充,其绘制风格也与河西诸寺颇为近似。

(二)对四川甘孜藏传佛教建筑的影响

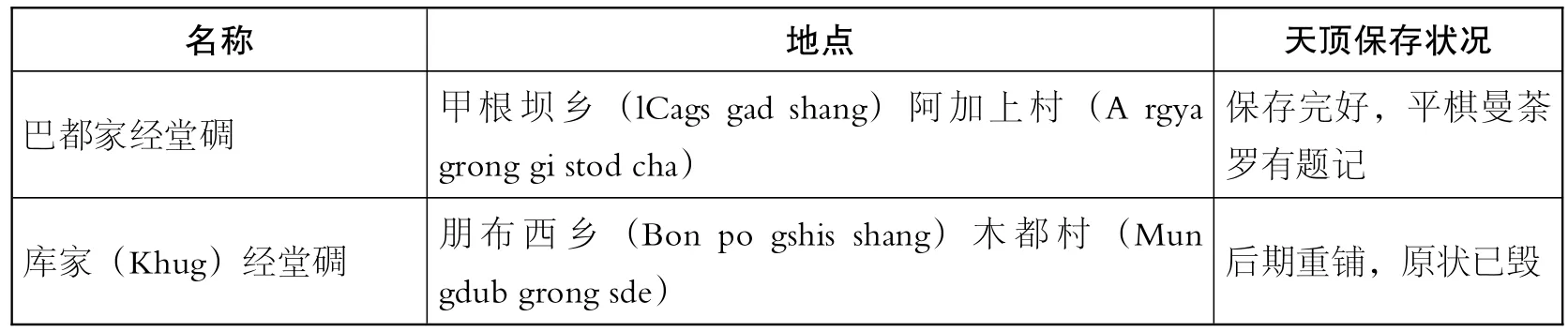

以河西为策源地,汉藏结合式“万神殿”佛堂形制不仅向东北内蒙古地区播迁,而且也通过藏彝走廊传入了四川甘孜的木雅(Mi nyag),与藏羌地区历史悠久的碉楼建筑相结合,创造出一种新型的汉藏结合式碉楼经堂。根据罗文华等学者的田野调查,这种碉楼经堂的现存实例均分布在雅砻江支流立启河和九龙河流域。通过壁画年代分析,其营造时间大致在15世纪后期到16世纪。已知现存实例如下(表2)㊸:

表2 现存汉藏结合式碉楼经堂

辛嘎家(Zhing ga)经堂碉沙德乡(Sa bde shang)沙德村(Sa bde grong sde)白马丹增家(Padma bstan’dzin) 经堂碉卓玛拉康(sGrol ma lha khang)经堂碉中古二组(Grong mgo grog gnyis)经堂碉沙德乡(Sa bde shang)上赤吉西村(Khrod rgyu gshis grong gi stod cha)普沙绒乡 (dPa’sreg rong shang) 普沙绒二村(dPa’sreg rong grong sde gnyis)汤古乡(Thang mgo shang)汤古村(Thang mgo grong sde)天顶破坏严重,曼荼罗可以依稀辨识,无藻井,全部为平棋天顶破坏严重,曼荼罗可以依稀辨识保存完好残损已甚

汉藏结合式碉楼经堂大体形制是在保留下部碉楼结构的基础上,在其顶层方形地盘上树立四柱,其上以十字托木架起纵横交错的房梁,形成后弘初期卫藏地区流行的藏式“四柱八梁”结构。四柱合围的内槽天顶为套斗式藻井。这是一种十分古老的藻井形式,起源于北亚和东欧一带,在11世纪以前的中亚地区、河西走廊和西藏西部的早期石窟中十分常见㊹。除辛嘎家经堂外,藻井中绘制的都是无上瑜伽密无二续本尊时轮金刚曼荼罗。外槽则是绘制各类曼荼罗的平棋格板,内容从无上瑜伽父续、母续到行续的曼荼罗均有采用,而以无上瑜伽密续和瑜伽密续为重(图25)。应该说,四川木雅地区的汉藏结合式碉楼经堂是基于藏式建筑的一种增益式改良,只有天顶布置藻井和平棋绘制曼荼罗的做法来自河西地区,而建于其上的歇山屋顶多经晚近重修,尚不能断定为始建时期之原始构造。

结 语

本文主要从佛教物质文化的维度,通过建筑考古的研究方法,对藏传佛教佛堂建筑中一些鲜明的汉文化元素展开研究,如“轴对称-一正两厢”布局、带回廊汉式重檐大木构和天顶曼荼罗彩画组合等。前两类反映内地思想观念和文化传统的建筑元素,在13世纪末至14世纪初因元朝对西藏实现有效治理而由河西传入藏地,经过充分的在地化而得到本土的容纳和认可。在14世纪西藏本土佛教文化由吸收转入自觉的阶段,以布顿大师为代表的西藏一流学者对此前数百年间从汉地、印度和西域传入藏土的密教文献按照“四续部”的结构体系进行了系统归纳和整理,由此也衍生出相应的系统性视觉表现,亦即包罗万象的万神殿式的体系化图像。这种崭新的图像表现方式在15世纪初反哺河西地区,催生出新的“同质异构”的汉藏佛教建筑法式。这种新法式在此后不仅继续在河西地区广为流行,而且外溢至内蒙古和四川西部康区,对当地16世纪及其以后的藏传佛教建筑产生深远影响,这在整个中国古代佛教建筑史上亦具有里程碑式的意义。

* 本文有关卓玛拉康的研究得到了中央民族大学历史文化学院“曲水县历史文化工程”的帮助,国外研究学术史参考了项目团队中额震同学的翻译资料,谨此致谢。

① 宿白:《藏传佛教寺院考古》,文物出版社1996年版。此书直至二十多年后收入《宿白集》(生活·读书·新知三联书店2021年版)中才得以再版。

②④ 宿白:《藏传佛教寺院考古》,第190—191页,第152页。

③ Holger Neuwirth and Carmen Auer (eds.),The Ancient Monastic Complexes of Tholing, Nyarma and Tabo, Buddhist Architecture in the Western Himalayas,Issue 3,Graz:Verlag der Technischen Universität Graz,2021,p.46.

⑤ 夏鲁寺建筑部分的测绘数据主要来源于两个基础材料,其一为故宫古建部组织、河南省文物建筑保护设计研究中心实施的《西藏夏鲁寺维修保护设计方案设计图》,其二为西藏文化博物馆夏鲁寺研究课题组承担的中国藏学研究中心重大课题“元代夏鲁寺艺术与汉藏文化交流”,成果将由文物出版社出版。

⑥ Roberto Vitali,Early Temples of Central Tibet,London:Serindia Publications,1990,p.89.

⑦ 中国科学院自然科学史研究所主编:《中国古代建筑技术史》,科学出版社1985年版,第508—522页。

⑧ 张纪平、丁燕、郭宏:《西藏江孜县白居寺调查报告》,《四川文物》2012年第4期。

⑨ 罗文华、格桑曲培编:《贡嘎曲德寺壁画:藏传佛教美术史的里程碑》,故宫出版社2015年版,第22页。20世纪20年代贡嘎曲德寺按照早期大昭寺式之印度模式,即大昭寺模式进行了改建,增加的隔断墙对早期壁画多有损毁(熊文彬、哈比布、夏格旺堆:《西藏山南贡嘎寺主殿集会大殿〈如意藤〉壁画初探》,《中国藏学》2012年第2期)。

⑩ 西藏自治区文物保护研究所:《西藏古建筑测绘图集》第1辑,科学出版社2015年版。整个寺院众多殿堂之组合虽然是远追印度祇园精舍的模式设计的,但是单体殿堂的布局仍然遵循了中轴线左右对称的布局。

⑪ 陈耀东:《夏鲁寺——元官式建筑在西藏地区的珍遗》,《文物》1994年第5期。

⑫ David Seyfort Ruegg,The Life of Bu ston Rin po che: With the Tibetan Text of the Bu ston rNam thar,Roma: Institu⁃to italiano per il Medio ed Estremo Oriente,1966,p.90.

⑬ 关于此殿之研究参见杨鸿蛟:《夏鲁寺般若佛母殿画塑图像研究——以相关仪轨文献为中心》,恭特朗·哈佐德(Guntram Hazod)、沈卫荣主编:《西藏宗谱:纪念古格·次仁加布藏学研究文集》,中国藏学出版社2018年版,第351—382页。

⑭ “大木作制度图样三十六:殿阁地盘殿身七间副阶周匝身内单槽。”(梁思成:《〈营造法式〉注释》,生活·读书·新知三联书店2013年版,第503页)

⑮ Matthew Akester,Jamyang Khyentsé Wangpo’s Guide to Central Tibet,Chicago:Serindia Publications,2016,p.219.

⑯ Ulrich von Schroeder,Buddhist Sculptures in Tibet,Hong Kong:Visual Dharma Publications,2001,pp.860-869.

⑰ 此种都冈大殿典型者即如卓玛拉康之主寺热堆寺(Ra stod)措钦大殿。其平面测绘图见《西藏古建筑测绘图集》第2辑,科学出版社2017年版。

⑱⑳ Byang chub rtse mo,Chos rje bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan gyi rnam thar thog mtha’bar gsum du dge ba, Sa skya pa dang sa skya pa ma yin pa’i bla ma kha shas kyi rnam thar,Kathmandu: Sa skya rgyal yongs gsung rab slob gnyer khang,2008,p.194,p.130.

⑲ 张怡荪主编:《藏汉大辞典》,民族出版社1993年版,第2624页。

㉑ 阿旺贡噶索南:《萨迦世系史》,陈庆英、高禾福、周润年译注,中国藏学出版社2005年版,第207—208、213页。

㉒ 多杰本:《“昂拉赛康”的创建历史考察》,《西部论丛》2020年第12期。

㉓ 绛央索南扎巴(’Jam dbyangs bsod nams grags pa)《热贡族谱》(Reb kong rus mdzod)和才旦夏茸(Tshe brten zhabs drung)《夏琼寺志》(Bya khyung gdan rabs)中有较为详细的生平传记[宏奇、尼达主编:《热贡族谱:藏文》,民族出版社2009版;《夏琼寺志(藏文)》,青海民族出版社1984年版]。

㉔ 吴葱、程静微:《明初安多藏区藏传佛教汉式佛殿形制初探》,《甘肃科技》2005年第12期;宿白:《藏传佛教寺院考古》,第275—291页。

㉕ 梁思成:《〈营造法式〉注释》,第240—245页。

㉖ 王其亨、吴葱主编:《中国古建筑测绘大系·宗教建筑:瞿昙寺》,中国建筑工业出版社2019年版;吴葱:《青海乐都瞿昙寺建筑研究》,天津大学1994年硕士学位论文。此二殿历经后世改造已非始建模样,瞿昙殿前有清代抱厦,宝光殿周匝转经廊外墙已被拆去,变成了真正意义上的回廊。

㉗ 谢继胜、廖旸:《青海乐都瞿昙寺瞿昙殿壁画内容辨识》,《中国藏学》2006年第2期。

㉘ 布顿大师:《佛经总密意的论典分类目录》,《佛教史大宝藏论》,郭和卿译,民族出版社1986年版,第292—435页。

㉙ 关于白居寺吉祥多门塔的相关研究已经相当全面,如图齐(Tucci)著,魏正中、萨尔吉主编:《梵天佛地》第四卷《江孜及其寺院》,上海古籍出版社、意大利亚非研究院2009年版;熊文彬:《中世纪藏传佛教艺术:白居寺壁画艺术研究》,中国藏学出版社1996年版。

㉚ 智贡巴·贡却丹巴饶吉(Brag dgon pa dkon mchog bstan pa rab rgyas):《安多政教史》(mDo smad chos’byung),吴均等译,甘肃民族出版社1982年版,第140页。

㉛ 杨旦春:《甘肃妙因寺多吉强殿曼荼罗图像内容及其布局考述》,《西藏大学学报》2020年第1期。

㉜ 杨鸿蛟:《甘肃连城显教寺考察报告》,谢继胜主编:《汉藏佛教美术研究》,首都师范大学出版社2010年版,第411—434页。

㉝ 魏文:《甘肃红城感恩寺考察报告》,《汉藏佛教美术研究》,第353—410页。

㉞ 《究竟瑜伽鬘》为密教梵文文献,成书于12世纪,由无畏笈多(Abhayakaragupata)汇集成书于超戒寺(杨清凡:《关于藏传佛教图像研究的回顾与思考》,《西藏研究》2006年第4期)。

㉟ 张雅静:《〈究竟瑜伽鬘〉中的秘密集会三十二尊曼荼罗》,《藏学学刊》第10辑,中国藏学出版社2014年版。

㊱ 杨清凡:《五方佛及其图像考察》,《西藏研究》2007年第2期。

㊲ 卫藏地区的例子可见扎囊阿钦寺大殿,河西地区的例子可见黑水城遗址佛教建筑基址(Y2)(宿白:《藏传佛教寺院考古》,第253页)。

㊳ 此段笔者参考汉译进行了修订,藏文参见第五世达赖喇嘛等:《第一世至第四世达赖喇嘛传》,中国藏学出版社2012年版,第610页;汉译参见五世达赖喇嘛阿旺洛桑嘉措:《一世—四世达赖喇嘛传》,陈庆英、马连龙译,中国藏学出版社2006年版,第236页。

㊴ 薄音湖:《元以后蒙古人对大都的记忆和怀念》,李治安主编:《元史论丛》第13辑,天津古籍出版社2010年版。

㊵ 珠荣嘎:《阿勒坦汗传》,内蒙古人民出版社1991年版,第85—88页。

㊶ 近两年来学者已经注意到了内蒙古早期建筑和河西的关联。参见陈未:《“大召模式”——蒙藏地区藏传佛教寺院结构及形态研究的再思考(上、下)》,《古建园林技术》2020年第2、3期。

㊷ 包慕萍:《从“游牧都市”、汗城到佛教都市:明清时期呼和浩特的空间结构转型》,王贵祥主编:《中国建筑史论汇刊》第14辑,中国建筑工业出版社2017年版。

㊸㊹ 罗文华主编:《木雅地区明代藏传佛教经堂碉壁画》,故宫出版社2012年版,第304—485页,第195页。