电子支付环境下偷换二维码获财案件定性问题探析

2021-12-05胡敏慧

胡敏慧

1 问题的提出

1.1 案例引入

电子支付方式的方便快捷、无纸化优势促使二维码收付款已成为广为利用、习以为常的支付方式,尤其疫情背景下“无接触支付”更加备受推崇,这无形中给一些投机取巧者钻空子的机会。自2016年首例案件a笔者搜索大量相关新闻信息后发现,现实生活中偷换二维码的情形多发于快餐店、便利店、饮料店等规模不大、管理不严的经营场所,因此二维码被调换后,商户能够及时发现的,损失一般为几十、几百元,未能作为刑事案件处理。2016年首例损失较大的一起案件现身于广东省公安厅打击黑灰产业链系列专案收网行动,行动摧毁偷换二维码盗刷百万的多个黑灰产业犯罪团伙,该团伙于广东省佛山市数十家店铺的收银柜台更换商户的二维码,共作案320余宗,获利90余万元。犯罪嫌疑人于2016年11月28日被抓获。信息来源:http:// finance.dbw.cn//,中国青年网,2016.12.20.以来,近年通过偷换商户收款二维码获财的案件时有发生。本文以2017年福建省石狮市人民法院公开审理并向社会公布判决书的邹晓敏案(【2017】闽0581刑初1070号)为讨论样本。依据判决书,其基本案情如下:

经审理查明,2017年2月至3月间,被告人邹晓敏先后到石狮市沃尔玛商场门口台湾脆皮玉米店、章鱼小丸子店、世茂摩天城商场可可柠檬奶茶店、石狮市湖东菜市场、长福菜市场、五星菜市场、洋下菜市场,以及晋江市青阳街道等地的店铺、摊位,乘无人注意之机,将上述店铺、摊位上的微信收款二维码掉换(覆盖)为自己的微信二维码,从而获取顾客通过微信扫描支付给上述商家的钱款。被告人邹晓敏获取被害人郑某、王某等人的钱款共计人民币6983.03元。案发后,赃款均未追回。

石狮市法院经审理认为,被告人邹晓敏的行为不符合诈骗罪的客观构成要件,其以秘密手段掉换商家二维码获取财物的行为,符合盗窃罪的客观构成要件,应当以盗窃罪追究其刑事责任。故以盗窃罪判邹晓敏有期徒刑八个月,并处罚金人民币二千元。该案件和其他偷换二维码类似案件的司法判例一样,“一边倒”地定性为盗窃罪,但这种在实务界已然达成统一的定性,在学术界却引发了诸多学者激烈的讨论。正如考夫曼所说:“法律人的才能主要不在认识制定法,而正是在于有能力在法律的——规范的观点之下分析生活事实。”对该案的激烈讨论,同时也折射出在网络信息时代新型犯罪方式对刑法理论的发展提出的新要求。本文拟从犯罪构成要件的角度出发综合分析该案,同时对目前存在的几种不同意见给出评价,以期得出相对合理的结论。目前对该案主要存在四种意见:

第一种意见认为构成盗窃罪。理由主要集中于两点:一是顾客基于信赖原则支付了货款,双方权利义务均已完成,顾客与财产损失无关,商户是真正的受害人。二是行为人实现用自己的二维码替换商户的收款二维码,是在商户不知情的情况下完成的,此举与在收款钱袋下面挖个洞让所收款项掉到洞下行为人自己的袋子(下称“钱袋案”)没有本质区别。邹晓敏案的判决也正是基于这种观点并在判决书中以“收银箱”类比,认为商户向顾客交付货物后,其财产权利已然处于确定、可控状态,,微信收款二维码可看作是商户的收银箱,顾客扫描商户的二维码即是向商户的收银箱付款。被告人秘密掉换(覆盖)二维码即是秘密用自己的收银箱换掉商户的收银箱,使得顾客交付的款项落入自己的收银箱,从而占为己有。

第二种意见认为构成诈骗罪,而且是“双向诈骗”。主要理由是款项未进入商户账户,商户从未对款项拥有占有权,顾客基于错误认识而处分款项,商户a在涉及处分财物的情形下,有少部分讨论集中于处分财物的具体的人是店主或是售货员也是值得探讨的。其争议焦点主要在于店内的支付二维码一般是店主本人于支付平台生成的二维码,而交付商品的人有可能是店内的售货员,此时售货员对商品的处分权限因其占有辅助人的地位而与店主本人有异,这一点区别导致在讨论三角诈骗或是普通诈骗的环节上可能会得出不同的结论。笔者认为这一分析并不是本文讨论的重点,因其不能在犯罪构成要件的层面上导致本质的差别,为免后文的讨论在此处多作解释,本文统称“商户”。又基于错误认识处分了商品,双方都存在基于错误认识的处分,构成“双向诈骗”。

第三种意见认为构成三角诈骗。持有该观点的学者认为,顾客获得了商品,没有损失,因此顾客并不是被害人,商户没有收到款项才是被害人。顾客被冒用的二维码所欺骗,陷入错误认识,处分了本应支付给商户的财物,处于可以处分财产地位的人,而本案的被害人是商户,处分人与被骗人不是同一人,属于三角诈骗的情形。

第四种意见认为构成普通的诈骗罪。顾客基于错误认识,处分了本应该给商户的款项并最终失去该款项,符合诈骗罪的构成要件。

1.2 分析框架

可见,争议主要集中在盗窃罪和诈骗罪的定性问题探析,其中诈骗罪阵营的讨论又更细化地分为普通诈骗、双向诈骗、三角诈骗这三种观点。本文认为,这四种意见经仔细推敲之后都存在论证不足和逻辑漏洞之处,因此本文拟从盗窃罪和诈骗罪的犯罪构成要件入手建立分析框架。首先,明确以法律规范作为大前提、案件事实作为小前提的分析方法,既将以结论反推的方式进行无效论证的方法排除在外,又规避了在论证过程中过度纠结构成要件要素对比的窠臼;其次,本案中盗窃罪与诈骗罪定性区分的另一关键点在于被害人的认定。借助于民事法律关系中权利义务的分配,找出盗窃罪与诈骗罪分别对应的被害人认定,是罪名定性探析的起点;最后,结合偷换二维码获财案中具体的行为模式、获利模式和权利义务关系,分别对盗窃罪和诈骗罪的成立展开构成要件符合性论证,同时对否定罪名定性的驳斥给出论证和回应。

2 分析路径的选择

2.1 从犯罪构成要件出发

上述四种意见可以视为盗窃罪与诈骗罪之争,但最终演变为认识错误或处分行为之争,这种过度集中于构成要件要素的讨论,使得任何一方都没有能力说服其他阵营,症结就在于这四种观点的分析路径都存在根本的问题:即颠倒了法律论证三段论a关于法学论证三段论的合理性,一直以来都存在着批判,有些学者认为这种论证方法其实在法学方法论中是不可取的。主要分为两种观点,第一种是经验论,它重新强调了霍姆斯的“法律的生命不在于逻辑,而在于经验”,批判了法学中的“逻辑形式的谬误”,亦即认为在法律发展中唯一发挥作用的力量是逻辑;第二种是单一论,荷兰法学家普拉肯(Henry Prakken)将其称为“天真的法律推理演绎论”,他引用了学者莱斯(Leith)的观点:“有这么一种明白的规则,在很大程度上,能够无需进一步多想即可予以适用。”(Henry Prakken.Logical tools for modeling legal argument:a study of defeasible reasoning in law[M].Boston: Kluwer Academic Publishers,1997.)可以看出,这种批驳更多是因为判例法和成文法的论证思路根本上的不一致而存在的,因此经验论和单一论也都遭到强烈的反驳。例如当今美国法学家布鲁尔基于对霍姆斯所使用的“逻辑”概念的五个不同意义的分析,认为霍姆斯所批评的对象并不是演绎推理本身,而是在“逻辑中充满着经验,而经验又要受逻辑的检验”的层面上更强调经验。([美]斯科特·布鲁尔.从霍姆斯的道路通往逻辑形式的法理学[A].张芝梅、陈绪刚译.北京:北京大学出版社,2005:138.)而对于单一论,其实所要批判的并不是形式逻辑学及作为其分析工具的三段论法本身,而是在于意图将此种单纯的论证图式作为于各个场域所实际进行的论证之典范的观点。通说仍然认为,形式逻辑是否在法律论证活动中起作用,已不是问题。法律家的思考方式以三段论推理为基础,力图通过缜密的思维把规范与事实、特殊与普遍、过去与未来织补得天衣无缝。它要求对决定进行诸如判决理由那样的正当化处理以保证言之成理、持之有据、富于说服力。(季卫东.法治秩序的建构[M].北京:中国政法大学出版社,1998:121.)本文采用通说观点。中大前提和小前提的顺序。具体而言,支持盗窃罪的一方通常认为“行为人偷换二维码的行为符合秘密窃取财物,构成盗窃罪”,诈骗罪的一方通常认为“商户交付了商品(或顾客交付了价款),基于认识错误处分了财物,构成诈骗罪”,因而双方的争论就从是否符合“秘密窃取”、“认识错误”、“处分”而展开。这是典型的将案件事实作为大前提,将法律规范作为小前提的论证结果。这种论证本质上是认为案件事实中的某一个事实行为与规范中的某一个构成要件要素能够匹配,就成立此罪。例如将“不知二维码实情而交付商品”的事实行为与“基于错误认识”的构成要件要素匹配,从而得出符合该罪构成要件的结论。其问题在于:第一,难以实现此罪与彼罪的区分。犯罪构成不是对一个行为特征的描述,而是对一种行为模式的描述,或者说是对一种典型的行为组合的概括,否则就不存在构成要件与构成要件要素之分。例如诈骗罪的行为模式体现为“虚构事实、隐瞒真相-产生错误认识-基于错误认识处分财物-获得财物”这一完整过程,诚然“基于错误认识处分财物”可以视为诈骗罪的显著特征,但也不能作为判断构成要件该当的唯一标准。而不同罪名(尤其是类罪)的行为模式中可能有一个或几个要素是重叠的,这样就会造成认定某一行为时既符合此罪又符合彼罪而难以区分的情形;第二,以案件事实作为大前提,因为没有规范的索引,不得不在案件事实的行为要素中不加选择、不加判断地与规范中的构成要素进行匹配,例如在不加判断谁是被害人时就做出“商户交付了商品,基于错误认识处分了财物”的匹配,其内在逻辑包含了“商户就是被害人”的观点但是却没有得到说明,这种分析可以称之为“随机的匹配”,既无依据也不合理,往往还会造成论证过程的反复推翻与重演。而恰恰是因为结论的模棱两可和论证成本的不断增加,使得本不复杂的案件事实往往被论者推入疑难复杂的行列而不自省其论证逻辑自始至终的错误。正确的分析方法应当是以法律规范作为大前提,案件事实作为小前提,从犯罪构成要件出发,判断案件事实与何种行为模式更为接近或者符合,所谓“目光来回穿梭于法律与事实之间”应当存在于这种判断之后的主客观要素的反复印证。

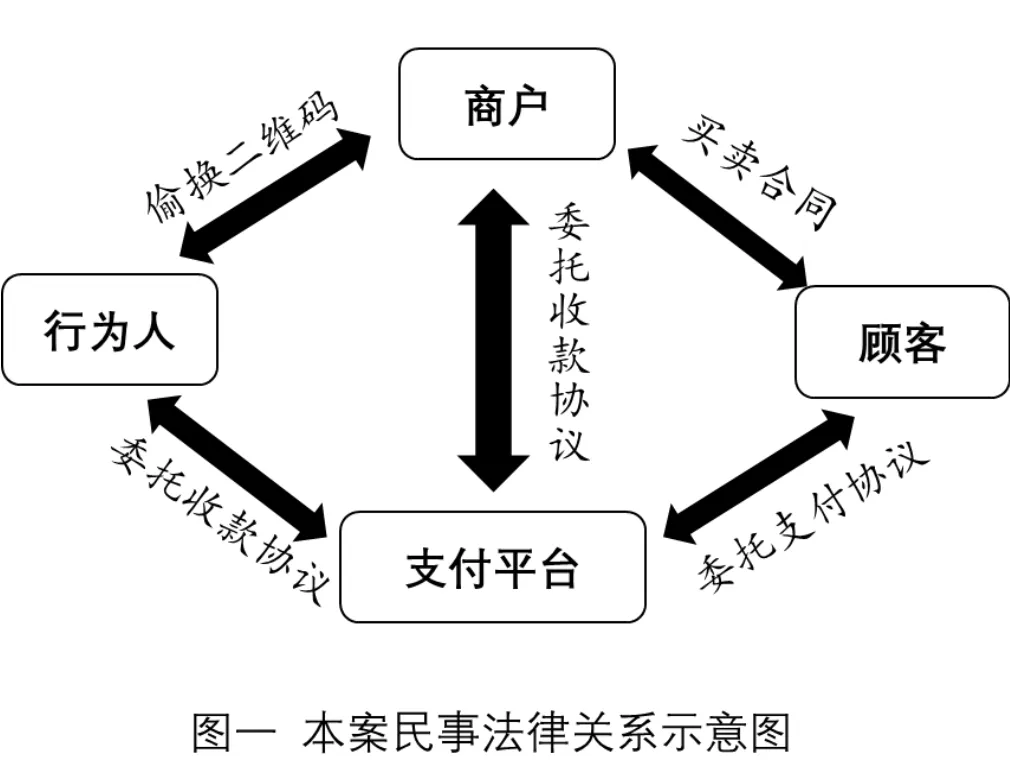

回到本案中,偷换二维码获财案是一例典型的刑民交叉案件。梳理民事关系中的权利义务有助于进一步分析刑事法律关系中的各要素。如图一所示,本案中存在四方民事法律关系人:商户和顾客之间存在买卖合同,顾客和商户分别与支付平台存在委托支付协议和委托收款协议,容易被忽略的是,偷换二维码的行为人与支付平台也存在委托收款协议。由于支付平台对其用户提供的无差别服务a根据中国人民银行2005年《电子支付指引(第一号)》,电子支付是指单位、个人直接或授权他人通过电子终端发出支付指令,实现货币支付与资金转移的行为。电子支付可分为网上支付、电话支付、移动支付、销售点终端交易、自动柜员机交易和其他电子支付。目前支付宝客户端、微信客户端、Apple pay等都支持扫码支付服务,本文中所提及“支付平台”包括但不限于以上平台,其中支付宝因使用最为普遍,此处以支付宝的《快捷支付服务协议》为例,其“双方权利义务”项下第5条规定:“您在使用本服务时,应当认真确认交易信息,包括且不限于商品名称、数量、金额等,并按支付宝业务流程发出符合《支付宝服务协议》约定的指令。您认可和同意:您发出的指令不可撤回或撤销,支付宝一旦根据您的指令委托银行或第三方从银行卡中划扣资金给收款人,您不应以非本人意愿交易或其他任何原因要求支付宝退款或承担其他责任。”(来源:https://cshall.alipay.com)因此,支付宝快捷支付以“用户发出的指令”作为唯一标准,在这个意义上笔者称之为“无差别服务”。,本案中支付平台不存在错误处分的问题,至于支付平台于授权二维码使用过程中有无其他注意及保证义务,在此不论。因此,本案的争议焦点都集中在行为人、商户和顾客三者之间。首先,从盗窃罪“以非法占有目的破坏占有-建立占有”行为模式来看,行为人账户收钱符合“建立占有”,问题是行为人是否存在“破坏占有”?如果存在,破坏的是谁的占有?在扫码支付的情境下,货款直接从顾客转移到行为人账户中,似乎并没有处在商户占有下的瞬间,是否存在“破坏商户对货款占有”的环节有讨论的空间;如果认为破坏的是顾客的占有,因为顾客主动扫码支付货款,又显然不符合盗窃罪“夺取型财产犯罪”的特征。其次,从诈骗罪“虚构事实、隐瞒真相-产生错误认识-基于错误认识处分财物-获得财物”的行为模式来看,行为人将商户二维码换成自己的,属于“虚构事实隐瞒真相”无疑,但相应地顾客和商户都基于此产生了错误的认识,那么谁基于错误认识处分了财物呢?显然是顾客。至此还不能得出成立盗窃罪或者诈骗罪的结论,但是可以发现,从行为模式的角度出发,如果认为是盗窃罪,则被害人一定是商户;如果认为是诈骗罪,则被害人一定是顾客。b还有一种可能是被害人是商户,被骗人是顾客,即为三角诈骗的情形,这将作为诈骗罪的特殊情形放在诈骗罪的部分讨论。这样的一一对应关系使得对该案的讨论有一个捷径:谁是本案的被害人?

2.2 财产犯罪中被害人的确定:有财产损失就是被害人吗?

当前研究所存在的最大问题在于一律认为顾客尽到了谨慎注意义务或者无需承担相关谨慎注意义务,并以此推论商家是最终的被害人(徐剑,2021[1])。在实体法即刑法意义上,被害人是指其人身权利或财产权利等受到犯罪行为直接侵害的人(杨春洗,1990[2])。犯罪被害既是一种现象,又是一种状态。要将一个人确认为被害人,就必须有相应的证据证明被害这种状态的存在,并且它是所指控的犯罪行为造成的,两者之间存在直接因果关系(兰跃,2012[3])。简言之,判断谁是被害人,必须至少从“被害状态”、“存在犯罪行为”、“直接侵害”和“因果关系”四个层面入手。其中值得讨论的是,“被害状态”是否可以与“有损失”相等同?如果可以等同的话,那么可以轻易地判断出商户损失了货款,商户是被害人。但本文认为答案是否定的。例如,在抢夺案件中,行为人抢夺A的皮包,不慎碰掉了路人B的手机导致摔坏,其中A和B均有财物损失,但是不能认为A和B都是抢夺罪的被害人,也不存在“过失毁坏财物罪”,因此B的财产损失只可以通过附带民事诉讼求偿。这正体现了刑事被害人与民事被害人之间有所区别,刑事被害人不仅要求财产的减损,更要求这种减损与犯罪行为相关,是犯罪行为直接侵害的后果。因此,不能简单地认为,商户损失了货款就是被害人,而要看行为偷换二维码的行为直接侵害的是谁的财产,谁占有的财产被处分了。本案中损失的货款显然是顾客账户中转出的,因此行为人的行为直接侵害的是顾客的财产,应当认为顾客是被害人。a有少部分观点认为,商户的货物交付了却没有收到钱,商户损失了货物,商户是被害人。这种观点是典型的对财产犯罪中犯罪对象的误解,并且混淆了刑事上和民事上财产损失的概念。财产犯罪中犯罪对象必须具有同一性,即被害人失去的和行为人获得的是同一财物,本案中的犯罪对象即不是商品也不是二维码,而是商品的对应价款。而商户交付的商品是基于与顾客之间的买卖合同应当履行的义务,并不存在损失的问题。

相应而来的问题是,顾客取得了商品,似乎并没有损失,何以成为被害人?其实这依然是“被害状态是否等同于损失”的另一个层面的内涵,即对于“损失”的理解。财产犯罪中,有损失的不一定是被害人,但被害人一定存在财产损失。本案中的顾客,并非没有损失。顾客支付价款取得商品,但事实上价款并未支付成功,假设商户及时发现的话,顾客存在二次支付的风险,这就是顾客的财产损失。如果这种带有假设的论证不够充分的话,从民事法律关系的规范角度分析,一样可以得出相同的结论。顾客与商户之间存在买卖合同关系,顾客其实并未交付价款给商户(只不过双方都不知情),商户基于顾客已经付款的认识将商品交付给顾客,实则并未收到价款,属于重大误解,因此该买卖合同是一个可撤销的合同。所以顾客获得的商品构成民法上的不当得利,应当返还不当得利。有学者认为,顾客不能构成不当得利,因为顾客获得商品是基于买卖合同,并非没有法律依据。对此,本文认为,罗马法于2000多年前为了规制不合规范而获得利益的行为创设了不当得利制度,不当得利重点落在“不当”(左传卫,2010[4])上,判断不当得利的根本标准,不是有无法律上的原因,而是利益的变动是否符合人们的公平观念。正因如此,不当得利也不考虑受益人本身的故意或过失,在本案中顾客对二维码的误解也就不影响其不当得利的成立。从纯规范的角度讲,顾客才是那个“钱货两失”的人。

3 盗窃罪适用否定观点之商榷

结合上文得出的结论:如果认为是盗窃罪,则被害人一定是商户;如果认为是诈骗罪,则被害人一定是顾客。认定顾客为被害人,这为否定盗窃罪适用可能性提供了一条捷径,但这在构成要件角度上来说,论证依然是不充分的。盗窃罪适用之否定,仍然需要其他角度的论证来支持。

对于盗窃罪适用之否定,不在于公开扫码付款不满足“秘密窃取”的要件。支持盗窃罪的部分学者认为,顾客和商户都是在不知实情的情况下交付货款和商品的,因此满足“秘密性”要件;而反对此观点的学者认为,扫二维码支付是在公开场合下进行,毫无秘密性可言。本文认为,对于秘密性的这种争论本身就是不堪一击的,因为不管从规范的角度还是实务的层面,无法得出盗窃罪需要“秘密窃取”这一构成要件要素的结论。从规范沿革的角度看,我国刑法关于盗窃罪的规定,从未将“秘密窃取”写入法律条文b1979年刑法第153条规定:“犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒逮捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,依照本法第一百五十条抢劫罪处罚。”1997年刑法第264条规定:“盗窃公私财物,数额较大或者多次盗窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;有下列情形之一的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产:(一)盗窃金融机构,数额特别巨大的;(二)盗窃珍贵文物,情节严重的。”2011年刑法修正案(八)第39条将第264条修订为:“盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。”,反而从《唐律疏议》中可以找到盗窃罪无需秘密性的印证。唐律疏议第282条规定:“诸窃盗,不得财笞五十;一尺杖六十,一疋加一等;五疋徒一年,五疋加一等,五十疋加役流。”【疏】议曰:“窃盗人财,谓潜形隐面而取。” (唐律疏议,1983[5])第300条规定:“诸盗,公取、窃取皆为盗。器物之属须移徒,阑圈系闭之属须绝离常处,放逸飞走之属须专制,乃成盗。” (唐律疏议,1983[5])可见,《唐律疏议》中规定窃盗是行为人本人“潜形隐面”,而在行为方式上“公取、窃取皆为盗”。那么何以会有将“秘密窃取”作为盗窃罪不成文构成要件的观点呢?根源在于1998年3月10《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定“根据刑法第二百六十四条的规定,以非法占有为目的,秘密窃取公私财物数额较大或者多次盗窃公私财物的行为,构成盗窃罪。(一)盗窃数额,是指行为人窃取的公私财物的数额。(二)盗窃未遂,情节严重,如以数额巨大的财物或者国家珍贵文物等为盗窃目标的,应当定罪处罚。(三)盗窃的公私财物,包括电力、煤气、天然气等。(四)偷拿自己家的财物或者近亲属的财物,一般可不按犯罪处理;对确有追究刑事责任必要的,处罚时也应与在社会上作案的有所区别。”这条规定传达了两点信息:第一,盗窃罪以“秘密窃取”为行为要件;第二,盗窃的对象包括无体物,这一点将在下文涉及。但是这一要件使得一些行为难以在盗窃罪与抢夺罪、抢劫罪之间区分,原因在于“秘密窃取”的涵射面过窄,以非暴力方式公开夺取财物的行为成为法律规范的空白。从实务层面看,刑法修正案(八)将“扒窃”入刑正可以视作对司法解释中“秘密窃取”要件的否认,“扒窃”作为一种公共场所的公然盗窃,并不因其不具备秘密性而按照抢夺罪处理。a对此张明楷教授有过经典的论述:“公开盗窃的情形大量存在。“例如在公共汽车上、集贸市场明知有他人(包括被害人)看着自己的一举一动而‘公然’实施扒窃的,从来都是作为盗窃罪处理,而不是定抢夺等罪;假装走路不稳,故意冲撞他人,趁机取得他人财物的,也具有公然性;明知大型百货商店、银行等场所装有摄像监控设备且有多人来回巡查,而偷拿他人财物的,以及被害人特别胆小,眼睁睁看着他人行窃而不敢声张的,窃取行为都很难说是秘密进行的,但不失为其为窃取。既然如此,刑法理论就必须面对现实,承认公开窃取行为构成盗窃罪。”(《盗窃与抢夺的界限》,载《法学家》2006年第2期。)因此,既然盗窃罪的“秘密性”已经不是必要的构成要件要素,有无秘密性的讨论也就没有必要了。

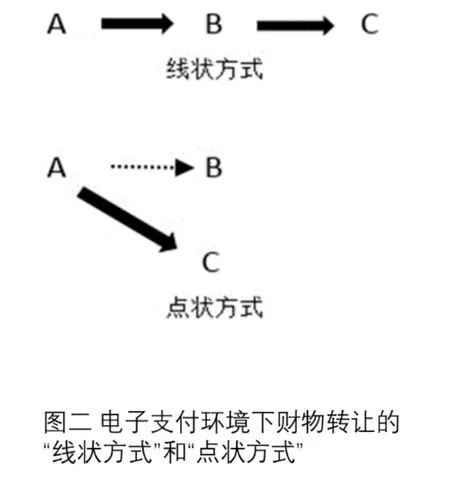

对于盗窃罪适用之否定,也不在于“财产性利益不能作为盗窃罪的对象”的观点。不同于传统支付方式中现实货币的转移(周冬玲,2021[6]),电子支付情形下转移的其实是一个债权(请求支付平台付款的债权),有学者认为,债权作为财产性利益不能作为盗窃罪的对象,从而直接否定了盗窃罪适用的可能。相反,认为财产性利益可以作为盗窃罪对象的最有力的依据是刑法第265条:“以牟利为目的,盗接他人通信线路、复制他人电信码号或者明知是盗接、复制的电信设备、设施而使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。” 我国目前的现状是,理论与实务并不满足于将财物扩张至无体物,而是倾向于打破财物与财产性利益的界限(王俊,2021[7])。对于这一规定,尽管有学者认为,该条只是提醒和重申盗窃无体物的也成立盗窃罪的注意规定(张明楷,2003[8]),但多数人还是认为,该条不是针对对象为无体物的财物盗窃,而是非法获取电信服务这种财产性利益的利益盗窃罪的规定(赵秉志,1999[9];肖松平,2007[10])。本文认为,第265条是注意规定还是法律拟制取决于“使用利益”这一概念是否能够涵射在刑法第264条关于盗窃罪的规范范围之中,也就是对“公私财物”的理解。依据刑法第92条“本法所称公民私人所有的财产,是指下列财产:(一)公民的合法收入、储蓄、房屋和其他生活资料;(二)依法归个人、家庭所有的生产资料;(三)个体户和私营企业的合法财产;(四)依法归个人所有的股份、股票、债券和其他财产。”可见,财产性利益是诸如股份、股票、债券是包含在“公私财物”的概念之中的。对此,张明楷教授从其他角度提出了两点反对的理由:“盗窃罪是违反被害人意志而转移占有,但一般而言(特别实在没有计算机时代)未经被害人同意,几乎不可能转移不动产与财产性利益,即使在某些情形下转移了不动产或者财产性利益,也难以产生实际效果,况且很容易通过民事手段恢复原状(张明楷,2007[11])。”b但是张教授在2011年《刑法学(第四版)》中又改变了这一观点:“财产性利益具有财产价值甚至可以转化为现金或者其他财物,因而是值得保护的重要利益,将其作为盗窃、诈骗等罪的对象,具有现实的妥当性。”但是在盗窃罪的章节,张教授仍然坚持盗窃罪的“行为对象是财物,包括有体物和无体物”,并没有将财产性利益包括在内。甚至其对于刑法第265的理解,认为行为对象是无体物而不是财产性利益。因此,总的来说,张教授的观点虽有一些细微的反复,总体上还是不倾向于将财产性利益作为盗窃罪可罚的对象的。这两点理由恰恰在此时讨论电子支付问题时显得没有说服力:首先,在网络信息时代,未经被害人同意通过篡改程序、窃取账户密码等方式转移财产性利益已经轻而易举;其次,窃取了财产性利益之后,在转账、提现一键完成的电子支付环境下,恢复原状已经不那么简单。关于这一点,还可以借助财产性利益与无体物的区分来说明。前文提到的《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第一条说明无体物a无体物的概念源于罗马法学家盖尤斯,他提出“无体物(incorporales)是‘法律上拟制之关系’(quaeconsistuntinjure),是指没有实体,而仅由法律所拟制的物。”罗马法创制的“无体物”理论有以下主要内容:第一,权利系抽象物,概为人们主观所拟制的某种利益,因此被视为区别于有体物之无体物;第二,法律上的无体物,以能金钱评价为条件。家长权、夫权、自由权等没有财产内容以不能视为无体物。(陈朝璧:《罗马法原理(上册)[M].商务印书馆,1934:84.)也就是说,民法体系中的无体物本身就包含了财产性利益的内涵,但刑法体系则不然,刑法中的“无体物”指的是电、热、气、光等非权利性物质,因此,此处所指无体物并不包含民法上财产性利益的内涵。可以作为盗窃的对象,因此有学者认为可以将电子支付货款理解为无体物的移转,类似游戏币、Q币、游戏装备等虚拟财产。本文认为这种类比是没有道理的,因为电子支付移转的并非虚拟财产而是货真价实的财产。黎宏教授对于财产性利益与无体物的区分也提出了独特的见解:“在盗窃无体物的场合,必然造成行为对象的客观损耗即减少或者灭失;相反地,在非法获取财产性利益的场合,并不必然导致行为对象的客观损害,而只是请求权的灭失(黎宏,2013[12])。”请求权的灭失不同于财物的直接灭失,请求权存在救济方式,无体物和财产性利益的区分意义在这个层面上的论证恰好迎合了张明楷教授认为财产性利益即便窃取了也很容易通过民法上的手段救济。但是,在电子支付环境下这种区别必须接受新的考验:电子支付以方便、快捷、普及为特征,在原权利人请求权灭失的一瞬间,该请求权已经被另一方瞬间获得,加之电子支付方式的高度普及和第三方支付平台与客户间的无差别协议导致这一请求权可以轻易付诸实践。从这一角度上说,此时请求权的灭失与行为对象的客观损害之间,已经没有太大的差别。此外,电子支付环境下财物的转让从“线状方式”向“点状方式”转变b(如图二),缺少中间环节,财物的权利归属难以明确,而财产性利益本身正是为了描述权利状态而产生的。如果坚持认为财产性利益不能作为盗窃罪的对象,很容易导致理论停留于对有形载体(如手机)的荒谬讨论。c财产性利益可以作为盗窃罪的对象,并不意味着财产性利益可以占有。关于这个问题可以参看车浩博士的论述:“占有规范化的第一种表现,是占有方式的规范化。典型说法是“储户基于债权而占有现金”,理由是所谓“法律上的支配”。……存款占有的判断,与事实上的支配无关而是取决于存款者具有正当的取款权限。这样一来,占有的成立不必然要求事实上的控制,具有“法律上的支配”也能成立占有。……占有规范化的第二种表现,是占有对象的规范化,典型说法是所谓“储户占有债权”,理由是占有对象不限于物而包括权利和利益。……通过增加规范填充物的方式来扩大占有本体(所谓法律上的支配)或者是占有对象(所谓权利的占有)的范围,这以一种增加抽象度和要求更高理解力的方式,大大地增加了人们认识何谓占有以及盗窃行为的难度,更有可能陷入“盗窃罪是一种以侵犯权利人的权利(债权或法律上的支配)的行为方式,侵犯了权利人的权利(债权或法律上的支配)”的循环论证。(车浩.占有概念的二重性:事实与规范[J].中外法学,2014,5.)”但在本案中,财产性利益是否可以占有并不是一个问题,假设可以占有,商户也从未占有过;假设不可以占有,则不仅仅是商户,连偷换二维码的行为人也无法建立起新的占有。因此,这个问题的讨论对本案的结论是没有影响的。

盗窃罪适用之否定的真正理由在于本案中不存在破坏商户对货款的占有。通过二维码付款是一种在第三方参与下的支付行为,其交付的实现过程并不同于现实的交付行为,因此,在这一过程中发生的财产转移的时间、节点、方式也不同于我们的一般认知(王风瑞,2021[13])。与钱袋案不同,钱袋案中货款落入钱袋的时候商户就已经取得了占有,而电子支付的情境下,货款从未有一个瞬间属于商户占有,而是直接从顾客的账户转移到行为人的账户。部分支持盗窃罪的学者为了能在转移占有这一点上自圆其说,提出了一些新的解释方法:①顾客在商店里支付钱款,在商户空间内当面扫码支付,与在柜台上现金结账无异,货款归属商户。②顾客扫码支付的过程可以理解为商户正在收取这笔应收款过程中,正在收取途中的款项是属于商户的财产。③如果顾客的扫码交付行为看成是观念的交付,那么商户对货款具有观念上的占有。第一种观点显然是荒谬的,在电子支付环境下强调现实空间的限定是无必要也无意义的,否则在商户空间内给除商户以外的人通过电子支付平台转账、发红包的金额都属于商户?显然不可能。对于第二种观点,上文涉及的“线状方式”与“点状方式”的区别恰好说明了这一点,顾客扫码支付后,其实并不存在所谓的“收款过程”,而是直接到了行为人的账户中,那么更无从谈起“收取途中的款项是属于商户的财产”了。对于第三种“观念上的占有”的观点,首先在生活逻辑上是行不通的,商户不可能在没有收到货款之时认为自己已经占有了货款;其次,刑法上依据何种标准认定“观念上的占有”发生了移转?这几乎是不可能的。这种观点明显是混淆了

b 如钱袋案中货款由顾客转向商户,再由商户转向行为人,此为“线状方式”(A→B→C);而在电子支付中,货款本应从顾客转向商户(A→B),并没有这一中间环节,而是直接由顾客转向行为人,此为“点状方式”(A→C)。刑法上的占有和民法上的占有概念。民法上的占有可以是规范上、观念上的占有,而刑法上的占有必须是事实上的占有。这种占有,并不是一般性的人和物之间的接触,而要达到实际控制、支配的程度(黎宏,2009[14])。在德国法中,民法中的占有(Besitz)和刑法中的占有(Gewahrsam)是通过两个不同的语词表达的,而Gewahrsam 本身就具有“支配”的含义。可见,刑法上的占有强调“支配、控制”的事实状态a民法中关于“占有”属性的讨论分为权利说和事实说,事实说与此处的“事实状态”不是同一个层面的问题。;民法上的占有是所有权能的一个部分,与使用、收益、处分共同构成所有权的内容,其作为所有权能的一部分,是否实际控制就显得不重要了(李建星,2021[15])。例如民法中存在间接占有的状态,又如继承人有可能在毫不知情的情况下已经获得了对遗产的观念上的占有,但这在刑法中都是没有讨论空间的。

4 诈骗罪的适用分析

“如果认为是诈骗罪,则被害人一定是顾客”的结论并不能逆向推出“被害人是顾客,就一定构成诈骗罪”,况且,在诈骗罪阵营内部仍然存在“普通诈骗”、“双向诈骗”和“三角诈骗”的争论,因此,构成诈骗罪与否依然要回到构成要件中去判断和厘清。依据前文的分析,行为人偷换了商户的二维码属于“虚构事实,隐瞒真相”,对此顾客和商户都产生了错误认识,顾客作为被害人处分了财物,遭受损失。可见,案件事实与诈骗罪的行为模式基本上是符合的,但仍有几点问题需要进一步探究:在认识错误的问题上,商户和顾客都有认识错误,这与普通的诈骗罪中的一个认识错误有所不同,是否构成双向诈骗?在处分财物的问题上,顾客基于错误认识处分了货款导致商户的损失,是否符合三角诈骗?

双向诈骗是诈骗罪中的一种类型,与普通诈骗罪只诈骗一方当事人不同,此为两头欺骗,使得当事双方同时对某一事物产生错误认识,继而错误地将一方或双方的财物处分给第三人。这个第三人可以是实施诈骗的行为人,也可以是局外的其他人。典型的双向诈骗如:纪检部门公布廉政账号,行为人在印刷通告时偷偷改为某私人账号,纪检工作人员未仔细检查就印发各部门,导致大量廉政款被骗取。(下称“廉政账号案”)此案中行为人既骗了纪检部门,又骗了部门单位,此为双向诈骗。双向诈骗中虽然有两方产生了错误认识,但其诈骗罪的基本构造并没有改变,尤其值得强调的是被害人处分的财物与行为人获得的财物具有同一性这一点依然不变。本案中,商户和顾客虽然都有认识错误(商户的认识错误在于二维码的真伪,顾客的认识错误在于向谁处分货款),但满足“财物具有同一性”要求的只有顾客,因而顾客才是诈骗罪意义上的被骗人。至于商户交付的商品,并不是基于对二维码真伪的认识错误而交付,而是基于买卖合同履行义务,这并不是诈骗罪中的“处分财物”。如果一定要说商户此时存在认识错误的话,因其交付商品与诈骗罪无关,也只是日常生活上的认识错误。支持“双向诈骗”观点来分析此案的,一是没有厘清谁是本案的被害人,单纯认为只要有认识错误就都被骗了,都是被害人b事实上,双向诈骗的案件被害人并不一定就是两个,也有可能只有一个被害人。参看《刑事审判参考》第876号《周有文、陈巧芳合同诈骗案——通过支付预付款获得他人房产后以抵押方式向第三人借款的,既有欺骗卖房人的行为,也有欺骗抵押权人的行为,应当如何认定被害人》(案例原作者:南京中院洪彦,审编最高法刑二庭苗有水);二是没有辨析刑民交叉案件中民事和刑事的界限,将民事行为置之犯罪构成中混为一谈。这样的分析方法不仅会造成定罪中的混乱,本身也没有多少意义。

此外,三角诈骗观点的提出依然是建立在认为被害人是商户的基础之上的。因为只有在被害人是商户的前提下,才会出现被骗人与被害人分离的情况。但不能说这一前提是与上文关于被害人的分析结论相悖的,因为三角诈骗正因其被害人不是通常的被骗人(或者说处分人更容易理解)才作为一种特殊的诈骗类型具备讨论的价值。因此,必须寻求其他途径论证三角诈骗在本案中的适用可能性。

三角诈骗最突出的特点是被骗人与被害人的分离,但无论如何被骗人与处分人一定是同一人。之所以被害人与处分人不是同一人仍可以构成诈骗,原因就在于处分人与被害人之间存在某种关系,使其具备了处分其财物的权限,这正是大谷实教授提出的“可以处分被害人财产的地位”(大谷实,2001[16])。一方面,如果受骗人不具有处分财产的权限与地位,就不能认定其转移财产的行为属于诈骗罪的处分行为;另一方面,如果受骗人没有处分财产的权限与地位,行为人的行为便完全符合盗窃罪间接正犯的特征。这也正是三角诈骗区别于盗窃罪的间接正犯的所在。那么,据何判断被骗人是否存在“可以处分被害人财产的地位”呢?对此,德国、日本的刑法理论上存在不同观点:主观说认为,如果被骗人是为了被害人而处分财产,则行为人的行为构成诈骗罪;反之行为人的行为成立盗窃罪(张明楷,2004[17])a参见日本最高裁判所1970年3月26日判决,载日本《最高裁判所刑事判例集》第24卷第3号,第55页。;较为大众所接受的阵营说认为,标准在于被骗人与谁的关系更加密切,换言之,以被骗人是属于行为人阵营还是属于被害人阵营为标准。如果被骗人属于被害人阵营,则行为人的行为成立诈骗罪;反之,则成立盗窃罪(Schroeder,2009[18]);授权说认为,其内容是,被骗人在被害人概括性授权范围内处分财产时,肯定其行为属于处分行为,因而行为人的行为构成诈骗罪;反之,被骗人处分财产的范围超出了被害人的概括性授权时,则不属于处分行为,因而行为人的行为成立盗窃罪(山口厚,1990[19])。本文认为,主观说的标准太过于模糊,“为了……”在日常生活语词中尚且是含义多变的,此处更难以确定什么是“为了被害人而处分”;而阵营说和授权说本质并无太大区别,授权说更接近形式要件,而阵营说更接近实质判断,二者互为表里。依据上述对本案各方当事人法律关系的分析,行为人、顾客、商户之间各自独立,并不存在概括授权的关系,那么只能借助阵营说的实质判断。其实在法律关系中界定“谁与谁关系更密切”也不是非常规范的提法,但是纵览案件事实,顾客与商户之间存在买卖合同,因此认为顾客和商户处于同一阵营是比较容易接受的。是否可以据此认为三角诈骗成立?答案是否定的。因为阵营说是用以鉴别被骗人是否具有“可以处分被害人财产的地位”,但是顾客扫码支付的全过程处分的都是自己的财产,正如上文关于观念交付的讨论,在顾客扫码支付之前,不能认为商品的价款已经是商户的了,依然是顾客的财产。因此,三角诈骗的判断,从前提上就是不成立的,因为没有处分被害人的财产,何来关于“处分被害人财产的地位”的探讨呢?

故此,偷换二维码获财的行为,既不构成双向诈骗,也不构成三角诈骗,而成立普通诈骗罪。

5 结 论

偷换二维码获财案是新型支付方式的发展催生而来的,法律面对新事物的挑战不免会遇到一些应对上的困难,但也并不意味着传统刑法理论就无力解决这些新问题。

第一,面对疑难案件最根本的分析方法依然要坚持将法律规范作为大前提,从犯罪构成要件出发,将案件事实作为小前提,进一步分析案件事实中的各构成要件要素。必须首先具备规范的、合逻辑的分析路径,才有可能得出相对合理的结论。不能因为新型案件中出现了新颖的行为手段,就过于将目光集中在对于新手段的分析上而忽视了犯罪构成是对行为模式的整体描述,这样容易使得在分析此罪与彼罪时削足适履地将新情况、新问题强行纳入构成要件中进行解释,从而得出一些前后矛盾、不能自圆其说的结论。

第二,支持或否定某一观点时所采用的论据本身要经过反复论证,例如不能简单地认为不具有“秘密性”或者对象属于“财产性利益”就否认了盗窃罪适用的可能性,首先必须对论据本身进行充分的审视和检讨,否则,基于不成立的论据而展开的论证只会导致更多的混乱。本案中真正值得关注的问题是,商户对于货款不存在且从未存在占有。这正是电子支付带来的新问题——财物的即时移转,由原先的“线状方式”变为“点状方式”移转,缺失中间环节,一步到位。本文认为,不能因为在现金支付情境下这种行为以盗窃罪论处,就认为在电子支付环境下应当通过对“占有”概念的重新解释也将其归纳入盗窃罪的范畴,事实上,试图对“占有”重新进行解释的观点经过推敲之后,也都证明了是徒劳。电子支付是新问题,但是财物的占有不是新问题。结合本案,商户的确没有占有过货款,货款是由顾客处分给行为人的,因此,本案的直接被害人是顾客。

第三,在对于本案的几种不同意见中,论者通常采用类比论证的方法,例如将本案类比于“钱袋案”,得出构成盗窃罪的结论;类比于“廉政账号案”,得出构成双向诈骗的结论。本文认为,将相似的案件进行类比具有理论研究上的意义,但是,如果案件本身只是形似,其实质内容并不具有同质性,只是有其中某个要素重合了就将之类比,反而会得出不恰当的结论。例如,“钱袋案”与本案的相似之处就在于行为人在收款时通过某种手段获取货款,这只是一种形似,从本质上分析,“钱袋案”中货款已归商户所有,本案中货款与商户毫无接触,有着根本的不同。而“廉政账号案”也仅仅是因为存在“两个认识错误”被认为与本案相似,实则只要区分了诈骗罪语境下的认识错误和日常生活中的认识错误,就可以发现顾客处分财物的认识错误才是诈骗罪视角下的认识错误。经综合分析,本案构成普通诈骗罪。