复杂科学视角下京津冀协同发展评价

2021-12-04赵素彦李曼

赵素彦 李曼

摘要:《京津冀协同发展纲要》规定到2020年实现中期目标,区域内发展差距缩小,初步形成京津冀协同发展、互利互赢新局面。本文首先基于资源环境约束,利用超效率DEA模型对京津冀三地发展效率进行评价,然后构建复合系统协同系数模型对京津冀协同发展状况进行分析。结果发现,与京津相比河北省的发展效率较低,投入要素未能达到最优配置。京津冀协同发展程度在不断上升,协同发展逐渐成效显著。论文进一步给出建议。

关键词:京津冀协同发展;超效率数据包络分析;非期望产出;复杂系统

1 引言

京津冀随着一体化进程的推进,整體方面的战略和举措付诸实施,三地协同发展取得重大进展。针对《京津冀协同发展纲要》的中期目标,对京津冀协同发展现状进行分析,对京津冀协同发展战略实施效果进行评价具有重要的理论意义和现实意义。基于此,本文对资源环境约束下的京津冀地区的发展效率及协同情况进行评价,找出其存在的问题并提出相关政策建议。

关于京津冀区域发展研究,李子祥 (2014年)提出北京市 “大城市病”问题显著,津、冀二地应紧紧围绕北京全新定位,确立自身战略定位[1]。丁纪君(2014年)认为河北作为一体化的承接要地,应解决自身发展存在的问题,努力缩小地区间的差距,与北京市和天津市共同形成可持续发展模式[2]。苏振东和尚瑜(2016年)指出建立自贸区通过出口拉动京津冀地区经济增长,打破行政地域壁垒,扩大市场规模,促进地区经济进步[3]。高卷(2017年)提出积极探索创新驱动型的经济社会发展模式,才能推进京津冀协同发展[4]。郑林昌和刘晓(2016年)通过对京津冀地区公共服务投入产出效率进行测算,发现京津地区服务水平远高于河北省[5]。张凌志(2019年)分析了京津冀的产业升级转移,指明了推动三地的区域产业结构调整,一定程度上缩小了三地发展的差距,技术创新是提高地区产业协同的关键[6]。李惠茹、刘永亮和杨丽慧(2017年)研究了生态环境协同发展,提出建立和完善京津冀地区生态环境协同保护长效机制[7]。冯丹阳和吴文良(2019年)对生态问题进一步探究,从经济、环境和文化三个角度出发,落实“生态补偿和生态环境损害赔偿制度”[8]。

2 资源环境约束下京津冀发展效率评价

经济效率的测算普遍使用DEA分析方法,其评价思想是综合效率越高,经济效率越高。本文选择了超效率DEA模型来对京津冀地区发展效率进行分析。

2.1 指标选取

为了评价在资源环境约束下的京津冀发展效率,本文以京津冀三地为研究单元,选取了用水总量、煤炭消费量、城区面积三个投入要素,GDP为期望产出要素,二氧化硫排放量和废水排放量是对经济效率有负向影响的非期望产出指标。本文构建的投入产出指标体系见表1。

2.2 京津冀发展效率评价

上述指标均采用2008—2018年的数据进行分析,具体数据来源于国家统计局网站。利用DEA-SolverPro 5.0软件进行超效率DEA处理,评价结果如图1 所示。

图1显示,京津冀三地发展效率在2008至2018年期间处于逐步上升态势。天津于2016年之前发展效率高于北京,于2017年之后被北京超越,且发展差距加大。北京的效率值大体处于上升的趋势,于2018年开始大于1,达到超效率DEA有效。天津在2017年达到了综合效率值为1.25的超效率DEA有效。河北省的综合效率值虽然一直在上升,但其综合效率值一直小于1,处于超效率DEA无效状态,效率值提升不明显,是最需要进一步调整其投入和产出的配比关系,提升综合效率的地区。

3 京津冀协同发展评价

3.1 复合系统协同度模型构建

将京津冀地区作为一个整体发展是京津冀协同发展的核心。图1显示在京津冀三地中河北省尚未达到效率有效,处于发展落后阶段。为了进一步缩小京津冀三地的发展差距,本文对京津冀地区进行协同发展评价。京津冀地区是一个众多子系统构成的复合系统,于是引入复合系统协同度模型综合分析此地区协同发展情况。

C为系统耦合度,显示了各子系统之间相互作用的强弱关系,其中k为调节系数,k≥2;T为系统综合评价结果,D为复杂系统协同系数模型。

3.2 指标体系建立

本文采用基于序参量的复合系统协同系数模型来测算,复合系统由多个子系统构成,本文对京津冀地区经济发展的协同情况进行研究,选取以下指标:人均GDP(P1)、地方财政总收入(P2)、居民人均可支配收入(P3)。

3.3 京津冀协同发展评价

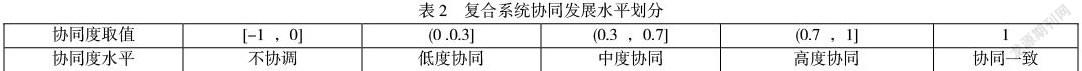

系统有序程度越高,复合系统协同水平越高,反之亦然。系统协同发展水平划分情况如表2所示。

根据建立的协同系数模型,对京津冀2014年至2018年协同发展程度进行评价,结果如图2。

图2显示,在本文分析的五年中,京津冀地区协同度一直在不断上升。根据划分规则来看,2014年至2016年都属于中度协同,达到高度协同的范围内是在2017年和2018年,京津冀地区的经济协同度在这五年内逐步上升,在京津冀一体化战略的背景下地区协同发展逐渐成效显著。

4 建议

4.1提高资源环境承载力

考虑结合京津冀一体化发展,从整体的角度统筹规划京津冀三地的资源利用情况,合理开发、分配和利用地区的资源,生产方面从调整三大产业资源利用出发:发展节水型农业生产,调整灌溉方式等,提高产业用水效率,完善废水排放制度;在生活方面要树立节约资源意识。要持续推进工业的循环低碳发展,提高资源利用效率。对问题较严重的河北省进行一定的技术和资金支持。

空气环境也是对协同发展影响很大的指标。为了减少大气污染,从减少能源消耗和减少废气排放两方面出发,具体提出以下建议:开发使用高效可持续发展的新能源,减少电力方面的煤炭消耗,更多使用风能和水利等清洁的资源;使用天然气、电力等能源减少汽车尾气对环境的污染,不断提高煤炭等能源的使用效率,开发创新更为高效的生产方式;在消耗煤炭时增加脱硫等环节以降低废气排放。

4.2促进协同发展

京津冀地区经济发展虽然属于高度协同范围,但还有一定的上升空间。优化调整产业结构可以提升京津冀地区的经济效率,尤其是以高消耗的第二产业为主的津冀两地,可以通过设备更新、工艺改进和技術创新等方法提高资源利用效率;在京津两地的带动下推动河北省的发展第三产业,减少对重工业的依赖,通过优化该地区的产业结构的手段提升地区的经济效率。京津冀地区作为一个协同发展的整体,进一步改善生态恶化问题,要不断加强京津冀地区的污染协同治理体系和环境保护机制的建立和完善;还要适当打破行政划分,各地要找准定位,在发展自身的同时促进地区协同。

参考文献:

[1] 李子祥.京津冀一体化下的北京城市功能定位研究[J].中国经贸导刊,2014(23):22-23+35.

[2] 丁纪君.京津冀一体化中河北省的功能承接[J].中国集体经济,2014(25):16-17.

[3] 苏振东,尚瑜.京津冀经济一体化背景下的天津“出海口”效应研究——兼论天津自贸区对京津冀协同发展的推动作用[J].国际贸易问题,2016(10):108-118.

[4] 高卷.京津冀协同发展背景下雄安新区发展思路研究[J].经济与管理评论,2017,33(06):130-136.

[5] 郑林昌,刘晓.京津冀地区公共服务投入产出效率评价[J].商业经济研究,2016(21):213-215.

[6] 张凌志.京津冀产业升级转移及产业结构生态演进研究[J].商业经济研究,2019(21):168-171.

[7] 李惠茹,刘永亮,杨丽慧.构建京津冀生态环境一体化协同保护长效机制[J].宏观经济管理,2017(01):60-63.

[8] 冯丹阳,吴文良.京津冀生态补偿协同发展的路径研究[J].中国井冈山干部学院学报,2019,12(06):41-46.

基金项目:河北省高等学校人文社会科学研究项目“基于复合生态承载力理论的京津冀协同发展中期目标评价研究”(SQ201034)

作者简介:赵素彦(1980.6-),女,河北行唐人,汉族,博士,讲师,研究方向为区域经济,技术创新。

通讯作者:李曼(1996-),女,河北景县人,汉族,技术经济及管理专业硕士研究生。