COVID-19疫情期间临床一线护士焦虑、抑郁现状调查及影响因素分析

2021-12-02叶娜汪大祝吴赞芳

叶娜,汪大祝,吴赞芳

(皖南医学院弋矶山医院护理部,安徽 芜湖241001)

自2003年SARS以来,中国接连发生了甲型H5N1和H1N1禽流感、汶川地震、中东呼吸窘迫综合征等突发公共卫生事件,临床一线医护人员作为救治的主要参与者,面临巨大的工作压力和心理压力[1]。王亚东等[2]调查研究显示,在应对SARS的临床一线护士中出现不同程度的心理问题高达16.8%。杨玉红等[3]调查研究显示,在应对HIN1的临床一线医务人员的健康水平低于全国平均水平。新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情发生后,新型冠状病毒传播性强、潜伏期长、人群普遍易感、病死率较高[4-6],武汉市首批抗击新型冠状病毒的医护人员面临着巨大的压力和心理问题[7]。本研究对武汉市某三甲医院3个分院中的隔离病房、重症监护病房、急诊、新型冠状病毒感染病房等疫情一线护士(含外省支援护士)的心理健康现状进行调查并分析影响因素,为进一步开展护理人员心理培训提供依据。

1 资料与方法

1.1 研究对象 2020年2至3月,采用方便抽样法抽取武汉市某三甲医院3个分院中的隔离病房、重症监护病房、急诊、新型冠状病毒感染病房等疫情一线护士(含外省支援护士)作为调查对象。纳入标准:(1)取得护理专业毕业证书;(2)取得护士执业资格证书; (3)征得其同意,自愿配合调查。排除标准:(1)外院进修护士;(2)调查期间外出学习和进修的护士; (3)产假、病事假和离退休的护士。

1.2 调查工具

1.2.1 一般资料调查表 采用自制的一般资料调查表,内容包括年龄、性别、婚姻状况、文化程度、工作年限、工作时间、夜班频率、护士层级及是否有参加过突发应急/公共卫生事件的经历。

1.2.2 焦虑量表 采用由张作记[8]编制的SAS量表,该量表由20个条目组成,采用4级评分制,焦虑严重程度与得分成正比,每个项目相加的总分乘以1.25倍得到标准分。50~59分为轻度焦虑、60~69分为中度焦虑、69分以上为重度焦虑。在本研究中的Cronbach′sα系数为0.849。

1.2.3 抑郁量表 采用由张作记[8]编制的SDS量表,该量表由20个条目组成,采用4级评分制,抑郁严重程度与得分成正比,每个项目相加的总分乘以1.25倍得到标准分。53~62分为轻度抑郁、63~72分为中度抑郁、73分以上为重度抑郁。在本研究中的Cronbach′sα系数为0.875。

1.2.4 简易应对方式量表 采用由解亚宁[9]编制的简易应对方式量表,该量表由积极应对和消极应对2个维度构成,包含20个条目,其中积极应对方式维度包含13个条目,消极应对方式维度包含7个条目。采用4级评分制,0~3分依次表示“不采取~经常采取”。本研究中积极应对维度的Cronbach′sα系数为0.898;消极应对维度的Cronbach′sα系数为0.687。

1.3 预调查 采用便利抽样法对20名抗击新型冠状病毒的临床护士进行预调查,得出问卷填写的平均时间为176~1 243 s。通过预调查可以得知临床一线护士能够理解问卷的条目并按照填写要求进行填写。

1.4 资料收集方法 选取护理部的护士作为本次调查的调查员,在调查正式开展之前均进行了统一培训。培训过程中向参与数据收集的调查员介绍本次调查的基本情况、调查问卷的基本内容以及调查中一些注意事项等,以便在进行调查的过程中护士对问卷提出疑问时,调查员可以进行解答。向同意参加调查的护士介绍本次调查的目的、意义,提高调査对象的依从性,减少无应答偏倚。采取方便选样,在取得护士的知情同意后,再向其发放电子问卷表。同时,问卷还设置了断点续答功能,护士因各种原因在中途退出后,还可继续返回做答。由2名调查员负责数据收集,问卷收集后根据专业排查,剔除非调查对象,将数据收集不全的问卷予以剔除。研究者通过问卷星后台进行填写数据的观测、收集,并双人核对提取资料,确保资料的完整性。

1.5 统计学方法 采用SPSS 24.0软件进行统计学分析。计数资料采用[n(%)]进行描述。符合正态分布的计量资料采用均数±标准差表示,不符合正态分布的计量资料采用中位数和四分位间距表示。采用单因素分析影响护士焦虑、抑郁的因素,采用多元Logistic回归分析有意义的变量,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 调查对象的一般资料 共收回问卷381份,剔除10份无效问卷(因答题时间少于本研究规定的4份,因问卷填写人员高度被怀疑为非护理人员的6份),最终共获得有效问卷371份,有效率97.4%。见表1。

2.2 抑郁、焦虑情况及各量表得分情况 调查对象中有焦虑症状者100人,检出率为27.0%,其中轻度焦虑74人(20.0%)、中度焦虑20人(5.4%)、重度焦虑6人(1.6%)。有抑郁症状者132人,抑郁检出率为35.6%,其中轻度抑郁101人(27.2%)、中度抑郁24人(6.5%)、重度抑郁7人(1.9%)。研究对象的积极应对、消极应对维度得分M(P25~P50)分别为1.92(1.46~2.31)分、1.14(0.86~1.43)分。

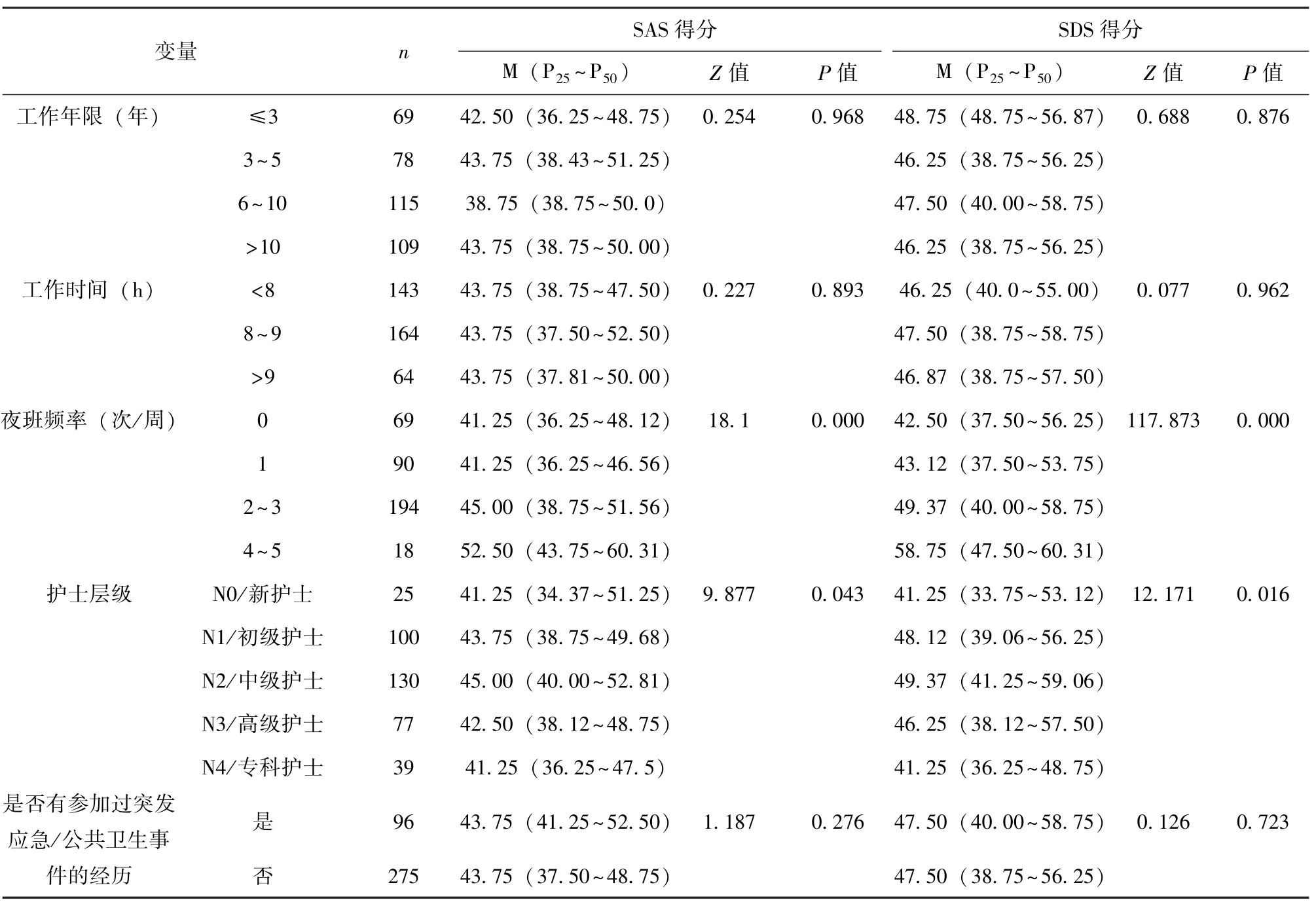

2.3 不同人口学特征护士焦虑、抑郁总分的单因素分析 文化程度、夜班频率和护士层级是影响焦虑症状的重要因素(P<0.05);婚姻状况、夜班频率和护士层级是影响抑郁症状的重要因素(P<0.05)。见表2。

表2 COVID-19疫情期间临床一线护士焦虑、抑郁得分的单因素分析[分,M(P25~P50)]

续表2

2.4 护士焦虑、抑郁水平影响因素分析 自变量赋值见表3。以临床一线护士焦虑总分为因变量,以单因素分析中有统计学意义的3个自变量与积极应对方式和消极应对方式作为自变量进行多因素Logistic回归分析。结果文化程度、夜班频率、积极应对方式和消极应对方式是影响护士焦虑症状的重要因素(P<0.05),见表4。以临床一线护士抑郁总分为因变量,以单因素分析中有统计学意义的3个自变量与积极应对方式和消极应对方式作为自变量进行多因素Logistic回归分析。结果显示,积极应对方式、消极应对方式是影响护士抑郁症状的重要因素(P<0.05),见表5。

表3 回归变量赋值

表4 护士焦虑症状的多因素Logistic回归分析结果

表5 护士抑郁症状的多因素Logistic回归分析结果

3 讨论

3.1 临床一线护士焦虑、抑郁现状 本研究结果显示,武汉市371名一线护士中有27.0%出现焦虑,35.6%出现抑郁,焦虑水平高于蒲佳等[10]调查四川省临床一线护士。这可能与武汉作为COVID-19疫情重灾区,由于首次出现该病毒,且传播途径广,传染性极强,临床护理人员缺乏对该病毒的认知,内心充满恐惧与焦虑。同时,自疫情暴发以来,武汉实施最严格的“封城”隔离,支援一线的护理人员无法与家属及亲朋好友见面,因此会产生焦虑情绪。与张文慧等[11]调查杭州市某一定点收治COVID-19患者医院的临床护士相比,武汉市临床一线护士的焦虑、抑郁水平较高。武汉市当时的COVID-19患者最多,有26.1%~32.0%的COVID-19患者需要进入ICU进行精细化、个体化的治疗和护理[12],对于一线支援护士而言,由于各自专业不尽相同,缺乏急危重症护理经验,突然面对充满巨大挑战的工作时,工作压力和心理压力也会增加,使护士处于应激、紧张状态,从而导致不安、烦躁等负性情绪,进一步加重焦虑、抑郁等不良情绪。

3.2 影响焦虑的因素分析

3.2.1 文化程度 本研究显示,随着文化水平逐渐升高,护士的焦虑得分逐渐下降,且差异有统计学意义。这可能与文化程度较低的人应对重大应激事件时往往缺乏正确认识,或者对信息正确性的判断能力较弱,却对事件可能造成的威胁比较敏感;而文化程度越高,越能准确把握事件讯息,而且其心理承受能力也相对较强,因而焦虑、抑郁的程度也较低[13]。

3.2.2 夜班频率 本研究结果显示,每周夜班频率越多,焦虑评分越高。在调查的371名护士中,194名护士平均每周2~3个夜班,占52.3%,18名护士平均每周4~5个夜班,占4.8%,过度频繁的晚夜班,使护士正常的生物钟节律被扰乱,进而导致了护士睡眠质量的下降[14];长此以往,护士会出现心情烦躁、体力透支等亚健康状态,若亚健康状态没有得到很好的休息和治疗,会进一步加重护士焦虑状况。

3.3 应对方式是影响焦虑抑郁、抑郁的独立因素 多因素Logistic回归分析显示,积极的应对方式有利于减轻护士焦虑水平,消极的应对方式容易增加护士焦虑水平,与丁玲等[15]研究结果一致。积极乐观的护士,在护理COVID-19患者或其他应激情况时,更倾向于采取积极的应对方式,正确地面对新型冠状病毒,做好隔离与防护,从而减轻应激造成的焦虑等不良情绪[16]。当护士采取消极的应对方式,例如害怕、恐惧、退让等面对新冠疫情时,则会加重焦虑和抑郁,这与谭敏等[17]研究相一致。研究显示积极的情绪调节对护士的心理健康具有重要的意义[18-19]。

综上所述,武汉市临床一线护士呈现出不同程度的焦虑和抑郁。其中,不同的文化程度及夜班频率对一线护士的焦虑水平起着重要影响,而积极应对方式和消极应对方式同时影响护士的焦虑与抑郁水平。因此,相关责任人应有针对性的调配人力资源,合理安排班次,避免临床一线护士过度劳累。启动心理干预机制,积极引导护士采取积极的应对方式,正确面对COVID-19疫情,从而减轻其焦虑、抑郁,进而促进抗疫工作的顺利开展。