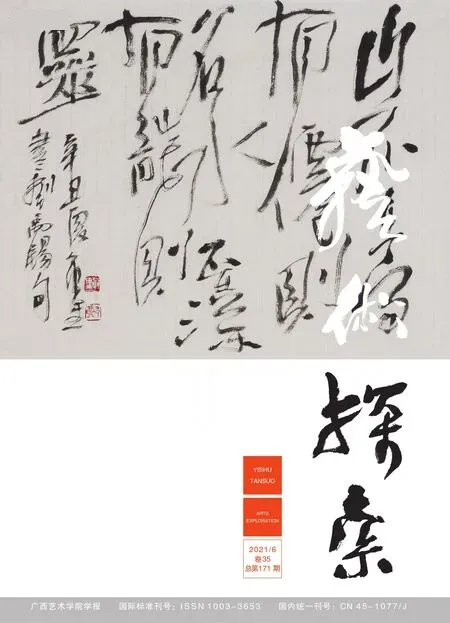

北宋“墨戏”概念的禅宗画性质辨析

2021-12-02骆晓

骆 晓

(中国美术学院 艺术人文学院,浙江 杭州 310002)

当佛教进入中原,其主“空”的思想很快被主“无”的魏晋玄学接引,融入儒道思想,形成了中国本土的佛教——禅宗。宋代之时禅宗传到日本,访华的日僧返回日本后不仅带回了禅宗法脉,也携回了一些中国禅僧的墨迹和绘画,这些成为此后几代日本禅僧、居士手摹心追的范本。当近代日本学者开始梳理禅宗画的历史和起源时,他们便毫不犹豫地将目光投向了中国画史,追认唐代修禅文人王维为“禅宗画始祖”,推举南宋径山寺画僧法常牧溪为“画道大恩人”,构建起一部源远流长、一脉相承的禅宗画历史。与此同时,美国学者也加入了日本禅宗画的研究,高居翰、徐小虎等皆入手其中,追溯中国的水墨画历史。随后,中国学者开始参与这场有关禅宗画源头的讨论,观点主要可分为两类:其一是认可国外学者的主张,进一步构建中国禅宗画历史,将自王维以降的张璪、王洽、贯休、巨然、僧仲仁、苏轼、米芾、梁楷等,甚至赵孟頫、倪瓒、董其昌、清四僧等,统统列入禅宗画阵营;其二则与此相对,因古代文献中从未出现过“禅画”或“禅宗画”一类的表述,从而彻底否定禅宗画概念在中国历史上的存在,或是认为禅宗与道家一样,其思想内涵无法直接导向或支撑绘画行为,因此中国只可能存在带有禅宗色彩的文人画,而不存在禅宗画。

但是,如果承认中国历史上没有禅宗画,即从未出现过基于禅宗思想的绘画风格或流派,那么例如苏轼“画竹不分节”“以朱砂画竹”,被问起时他反问“竹生时何尝逐级节生”“何曾见墨色竹”的绘画动机如何能用儒家伦常或格物致知的思想来解释?中晚唐心性论儒学瓦解至南宋理学建立之间的数百年,正是禅宗发展的全盛时期。北宋文字禅兴起,原本“不立文字”的禅宗发展至“不离文字”,禅宗公案、禅宗偈颂等切实影响了当时的诗文风貌,促成了禅宗风格鲜明的“江西诗派”。若按禅宗原本“明心见性即是成佛”的教义分析,则颂公案、写诗偈皆无意义,禅僧着力作诗的现象更是不可能发生的。但事实情况便是如此,禅宗的发展在一定程度上偏离了原本,尤其在两宋时期,禅僧参与诗歌唱酬和书画创作成风,宋代留名画史的画僧有近百位之多,所以,断不能从禅宗教义出发,简单否定禅宗画存在的可能性。而且,因史料中未见“禅宗画”的称呼而否定其存在可能性的论断稍显武断,没有“禅宗诗”一词,难道就没有禅宗诗歌存在吗?“偈颂”“诗偈”等词不正指代着“禅宗诗”的概念吗?因此,也许历史上曾有另一个词是指代禅宗画概念内涵的。要确定禅宗画概念的存在,或许可以另辟蹊径,从对其替代词的寻找和明确入手。

一事物或现象一旦在历史上确切地存在过,必然在当时即拥有一个名称,否则在语言文字的交流传播中它将无法被指代,也无法继续存在。这便是西方“二阶控制论”所提出的全新的真实观①(法)迪尔凯姆指出:一个时代中某个共同文化群体的普遍观念是可以作为独立于研究主体的客观对象而存在的,其时代记录(史料文本)是承载时代群体观念的,只要找到这些观念就能还原历史。《社会学方法的准则》,商务印书馆,1995年,第23-25页。,而普遍观念则应当从海量文本中通过关键词来提取,这就是观念史研究中由金观涛先生提出的“历史潜藏在关键词之中”的主张。②金观涛、刘青峰《隐藏在关键词中的历史世界》指出:虽然某个词语的应用具有主观任意性,但不同个体在共同使用某一词语或概念时,为实现相互理解沟通,这一词语或概念即具有某种共同的意义结构,这种意义结构不具任意性,是寻找某人类群体共同心理结构的最佳载体。载《东亚思想史集刊》2011年第12期,第57-83页。我们应回归当时的历史语境,更广泛地阅读和理解同时代的文献材料,找出当时人们用来指代与禅宗密切相关的绘画概念的名称,对于我们重新认识所谓禅宗画的源流、精神等,是相当重要的一步。

笔者在研究中日两国绘画史的过程中,“墨戏”一词频频跃入视野。但有趣的是,中国的美术史论述中谈及“墨戏”通常与“文人”相联系,即以“文人墨戏”的词组搭配,将墨戏归入文人画范畴。而日本则多谈“禅僧墨戏”,与用“墨迹”特指禅僧书法类似,“墨戏”似乎也被用于特指禅僧的绘画。北宋黄庭坚、僧惠洪等修禅居士和禅僧共同提出“墨戏”这一概念,主要指向的对象同样是苏轼、僧仲仁、僧妙高等禅宗修行者。同期文献中与“墨戏”一并出现的“游戏翰墨”“游戏三昧”“入竹三昧”“作大佛事”等一系列相关词组,无不带有浓厚的佛教、禅宗意味。于今天的书画理论研究者而言,墨戏的词义内涵有待进一步深究,断不能简单以“文人笔墨游戏”一言蔽之。

具体而言,若以最早的墨戏论述之一——北宋黄庭坚《东坡居士墨戏赋》中的:“霜枝风叶,先成于胸次者欤,颦申奋迅,六反震动,草书三昧之苗裔者欤”[1]7-8,对比后世最广为接受的墨戏定义——元代吴镇所提出的:“墨戏之作,盖士大夫词翰之余,适一时之兴趣”[2]598,其中差异非常显著。墨戏的定义必然在历史发展中经历过转变或简化,如今被我们与文人随兴写意画划上等号的墨戏概念,在宋代语境下是否类似于日本所谓的禅宗画概念?

墨戏一词在中国美术史论中出现的频次颇高,而对这一概念内涵与历史的研究却意外贫乏。20世纪20年代,潘天寿先生在《中国绘画史》中第一次设立了墨戏专章,从美术史研究的角度表现出对宋代墨戏这一画科的重视,并论述了“宋代墨戏画之发展”:

吾国绘画,虽自晋顾恺之之白描人物,宋陆探微之一笔画,唐王维之破墨,王洽之泼墨,从事水墨与简笔以来,已开文人墨戏之先绪;然尚未独立墨戏画之一科。至宋初,吾国绘画,文学化达于高潮,向为画史画工之绘画,已转入文人手中而为文人之余事;兼以当时禅理学之因缘,士夫禅僧等,多倾向于幽微简远之情趣,大适合于水墨简笔之绘画以为消遣。[3]149

潘氏首次指出了墨戏画科诞生的两方面原因,一是“文学化达于高潮”,二是“禅理学之因缘”。此后,他还在梳理佛教与中国绘画时论及基于禅宗隆盛而“激起风行一时”的墨戏绘画③潘天寿先生在其《佛教与中国绘画》一文中指出:“五代及宋,都属于禅宗盛炽时期……木石花鸟、山云海月,知道人事百般实相,尽是禅悟者自己对照的净镜,成了悟对象的机缘……使得当时的绘画随着禅宗的隆盛,而激成风行一时,盛行文人禅僧所共同合适的一种墨戏。”载《法音》1989年第3期,第39页。。至于这个过程具体如何实现,他未作深究,只道其“游戏之态度”,将墨戏定位于吴镇“士大夫词翰之余适一时之兴趣”的范畴内,“以为消遣”。

笔者搜集和整理相关论文发现,学界对墨戏概念的研究大致可分两种途径:其一从古代汉语语义着手,分别探究“墨”与“戏”二字的含义和演变,将“戏”与兵事、娱乐、戏弄等含义联系[4]34-36;其二从儒、道、释三家经典入手,探究各自对于“戏”的态度,从而延伸出墨戏在思想层面的定义[5]72-73。但这似乎仍无法切中要害,对墨戏的理解还是停留在“随兴而成的写意画”这样模糊的解释中。似乎自元以降,墨戏便被简单地框定在了“士大夫”和“适兴”两个关键词之内,成为文人画概念下的附属概念。而元代之前与墨戏相关的文本并未得到重视,或仅简单套用元以后的理解,以文人画视角上溯,混合着宋代苏、黄辈的翰墨游戏观。这样便陷入了史料研究的弊病——以后人之思度前人之意。

一、禅家“游戏”进入绘画语境

历史上出现的第一次对墨戏概念的解释阐述,当属黄庭坚的《东坡居士墨戏赋》,其全文如下:

东坡居士游戏于管成子、楮先生之间,作枯槎寿木,丛篠断山,笔力跌宕于风烟无人之境,盖道人之所易而画工之所难。如印印泥,霜枝风叶,先成于胸次者欤,颦申奋迅,六反震动,草书三昧之苗裔者欤,金石之友,质已死而心在,斲泥郢人之鼻,运斤成风之手者欤。夫惟天才逸群,心法无轨,笔与心机,释冰为水,立之南荣。视其胸中,无有畦畛,八窗玲珑者也。吾闻斯人深入理窟,椟研囊笔,枯禅缚律,恐此物辈不可复得。公其缇衣十袭,拂除蛛尘,明窗棐几,如见其人。[6]220

字里行间不仅赞美了苏轼“心法无轨”的游戏精神,“如印印泥”“运斤成风”的跌宕笔力,更深层次肯定了其“深入理窟”“枯禅缚律”的禅修境界。文章开篇就提到了“游戏”一词,对应着“墨戏”中的“戏”,“管成子、楮先生”是笔与纸的雅称,乃“东坡居士游戏于笔墨”之意。而类似的表述在僧惠洪称扬苏轼时也屡屡出现,诸如“惟老东坡,秀气如春,游戏翰墨,挝雷翻云”,“东坡居士,游戏翰墨,作大佛事,如春形容,藻饰万象”。[7]197

“游戏”一词运用在绘画语境中是前所未有的,且显然蕴含褒义,旨在称颂,因此必然不同于现今“娱乐活动、做游戏”的内涵。而作为以游戏标榜的对象苏轼,本身便将游戏视作极高的精神境界,心向往之。他钦“佩辩”才和尚“羡师游戏浮沤间,笑我荣枯弹指内”[8]1295,欣赏文同的才气“斯人定何人,游戏得自在”[8]439,评道潜和尚诗曰“然此回示诗超然,真游戏三昧也”[8]1865,又赞黄庭坚书法“鲁直以平等观作欹侧字,以真实相出游戏法”[9]272。所提及的对象或高僧或居士,皆是在苏轼看来修行达到一定高度的人,种种表述透露着佛家与禅宗的游戏精神。而且在品评诗词时,他有两次直接借用了佛教术语“游戏三昧”,更加印证了这一点。当代学者陈中浙在其有关苏轼书画艺术与佛教关系的论著《我书意造本无法——苏轼书画艺术与佛教》中也曾注意到苏轼的“游戏三昧”观,他指出苏轼“‘游戏’书画,不是一种‘嬉戏’‘嘲弄’或‘玩世不恭’的态度,也不是一般意义上对发展智力和体力有益的文化娱乐活动”[10]167,而是更多与佛教含义有关。想要进一步接近宋代墨戏概念的内涵,必须先解开苏轼的游戏观。

南北朝时期,随着印度佛教的传入,“游戏三昧”之“戏”的定义也在此时期的佛教经典《大智度论》中被译出:“戏名自在,如狮子在鹿中自在无畏,故名为戏。”[11]86“戏”是自在,是一种如同狮子在鹿群中无畏的自在。而如此明确的定义和比喻有何来历呢?《大智度论》卷八中就详细记述了这样一段:

尔时世尊故在师子座,入师子游戏三昧,以神通力感动三千大千世界六种震动。问曰:“此三昧何以名师子游戏?”答曰:“譬如师子搏鹿,自在戏乐,佛亦如是,入此三昧能种种迴转此地,令六反震动;复次师子游戏譬如师子戏曰诸兽安隐,佛亦如是,入是三昧时震动三千大千世界,能令三恶众生一时得息皆得安隐;复次佛名人师子,师子游戏三昧是佛戏三昧也,入此三昧时令此大地六种动,一切地狱恶道众生皆蒙解脱,得生天上,是名为戏。④(后秦)鸠摩罗什译《大智度论》,中国国家图书馆藏广胜寺金皇统九年刻本。

由此可知,佛家的游戏一词,特指佛陀“入狮子三昧”时化身狮子游戏于鹿群的状态。当佛陀进入这种状态时,三千大千世界为此六反震动,诸兽安隐,一切地狱恶道众生皆蒙解脱。因此,“入师子游戏三昧”是世尊佛陀释迦摩尼的神通。

同一时期,鸠摩罗什翻译的《妙法莲华经》中也提到,妙音菩萨的诸多三昧中包含了一种“神通游戏三昧”:

尔时一切净光庄严国中有一菩萨名曰妙音,久已殖众德本供养亲近无量百千万亿诸佛而悉成就甚深智慧,得妙幢相三昧、法华三昧……神通游戏三昧……不共三昧、日旋三昧,得如是等百千万亿恒河沙等诸大三昧。[12]270

此后,佛家经典便继承了游戏三昧的表述,作为佛陀或菩萨的伟大神通之一。但这般远非凡人所能及的游戏三昧到了禅宗的第一部经典《坛经》中却发生了转变。六祖《坛经》沿用了“神通游戏三昧”的表述,但其概念所应用的对象不再是佛,而是见性之人了:

见性之人立亦得不立亦得,去来自由无滞无碍,应用随作,应语随答,普见化身,不离自性,即得自在,神通游戏三昧,是名见性。[13]149

这一从佛到人的转变,实则是因为在禅宗从传统佛教分裂出来的过程中,原本高高在上的佛陀、菩萨崇拜,被“即心是佛”“见性成佛”的教义所取代,佛被内化为人人皆有的佛性,游戏三昧的内涵也势必拓宽至人。早期佛教经典中,游戏三昧宣扬的是佛的伟大神通,而禅宗经典中,游戏三昧成了个人见性的一种修行境界,只要“离自性,便会得自在,便能够游戏三昧。

禅宗对游戏三昧内涵的改造,是其能够进入文艺领域的重要过渡。如果说游戏三昧从早期佛经进入禅宗经典实现了“从佛到人”的转变,这个转变仰赖于禅宗六祖即南宗初祖慧能禅师,之后游戏三昧从禅宗经典进入文学书画等领域,实现从禅到艺的转变,便是由唐代潜心佛法与禅修的文人王维实现的。

王维(701—761年)生长在一个悉心奉佛的家庭,自幼受佛法熏陶,《旧唐书·王维传》称其“居常蔬食,不茹荤血”,“在京师日饭十数名僧,以玄谈为乐”。王维早年信奉禅宗北宗,据《神会语录》考,唐太宗开元二十二年(734年),王维曾于南阳会见过南宗初祖慧能的弟子神会禅师,并与之“语经数日”,从此转道南宗。[14]107王维此后还为慧能作《能禅师碑》,成为当时接触并宣扬南宗的第一批文人,也是最有影响力的一位。历史上对于王维的诗文、书画才能多有赞誉,而最为人称道的莫过于苏轼“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”[15]2209的评价。同样深谙禅理的苏轼,在数百年后体味前辈的艺术境界,深叹“又于维也,敛衽无间言”[8]109。日本美术史界在接受董其昌“南北宗论”以王维为“南宗始祖”的同时,也普遍将其视为“禅画始祖”。原因在于唐代张彦远《画评》对王维作画有“多不问四时”的记载,不是偶尔为之或无意出错,而是故意违反常理,将春天的桃花、杏花,夏天的莲花和秋天的芙蓉画在同一个景中。北宋沈括《梦溪笔谈》中亦记王维的《袁安卧雪图》也不合常理地在雪中画了芭蕉。对“雪中芭蕉”的隐喻众说纷纭,目前看来,认为王维借用了佛经中以芭蕉喻柔弱肉身的观点是较有说服力的[16]18-19。王维这般有意识打破常理的做法,必定与佛教和禅宗思想有关,是“造理入神”的,是“难可与俗人论”的。

王维以禅宗为钥匙给绘画打开了一扇打破常理的新世界大门,作为其绘画艺术的理论支撑,《山水诀》对于后人的影响很重要,此文尚有托名之嫌,但文末对游戏三昧的使用颇具时代性。禅宗南宗初兴,游戏三昧刚完成从佛到人的转变,须是深入领会并践行南禅教义之人方能道出此言:

手亲笔砚之余,有时游戏三昧。岁月遥永,颇探幽微,妙悟者不在多言,善学者还从规矩。[17]592

“手亲笔砚”与“游戏三昧”,一边是艺术,一边是禅修,王维《山水诀》第一次将二者放在了一起。新兴的南宗一反传统佛教和禅宗北宗的渐修方式,宣扬顿悟,王维亲身践行南禅之法,认为绘画与修禅共通,要“探其幽微”,不断领悟其中的奥妙。各人情况不同,有慧根的修行者无需多言便可顿悟,有灵性的画家打破规矩亦能出彩。倘若没有如此资质,修行者可皈依北宗,顺从规矩,渐行渐修,也能达到很高的境界。

倘若说王维是将游戏三昧引入绘画的先行者,那么北宋苏轼等人就是这一思路的开拓者。台湾学者萧丽华的诗词研究著作《从王维到苏轼:诗歌与禅学交会的黄金时代》为我们呈现了禅宗发展影响下的诗歌变革历程。[18]我们也有足够的理由相信,在这一相同的时间跨度中,禅宗也直接(通过思想)或间接(通过诗歌)地影响着书画艺术领域。

通过梳理游戏从释迦摩尼到慧能,从王维到苏轼的发展脉络,我们可以清晰辨明此“游戏”与娱乐消遣之“戏”的根本区别。苏轼的游戏观可作如下解:狮子游戏于鹿群,主体作为唯一的王者和主宰,无所惧,无所役,在行动中获得了最大限度的自由和自在。画家游戏于管成子、楮先生之间,不为工具役,不为法度囿,主宰一切而从容不迫,挥毫自如。二者同理同构,是为游戏,自在无畏。

二、以翰墨游戏“作佛事”

墨戏内部包含的游戏概念具有明显的禅宗意味,而从外部看,常与“墨戏”搭配使用的“作佛事”一词亦能证明其禅宗属性。

僧惠洪在《<东坡画应身弥勒赞>并序》中提到:

东坡居士游戏翰墨,作大佛事,如春形容,藻饰万像。又为无声之语,致此大士于幅纸之间。笔法奇古,遂妙天下,殆希世之珍,瑞图之宝。[19]534

黄庭坚在《书赠华光仁老》中也谈及:

(仲仁)能以世间种种之物而作佛事,度诸有情。与此荐得,则一枝一叶,一点一画,皆是老和尚鼻孔也。[20]641

首先须知此处的佛事并非今人所说的法事、法会等佛家仪式。《维摩诘经卷》认为,佛陀将一切事务均视为佛事,以表示佛的德性。禅宗以此泛指一切举扬佛法之行事,比如上堂、入室、普说、垂示等,皆为佛事。苏轼《十八大阿罗汉赞》之十七便言:“孰知毛窍,八万四千,皆作佛事,说法炽然。”[21]28在一个禅宗修行者的眼中,一切皆佛事,连同身上的毛发和孔窍都暗示着佛法,正所谓“青青翠竹,尽是法身,郁郁黄花,无非般若”。苏轼正是在这样的禅宗思想引导下,写出了“溪声尽是广长舌,山色无非清净身”[22]61的诗句,溪水的声音仿佛佛陀说法之声,山峰就像清净无暇的佛陀法身。

皮朝纲先生在其禅宗书学研究论文《栖心大乘,每以笔墨而作佛事》中着重指出作佛事在书学中的渗透与影响。西晋时的《放光般若经》中便有“若有是善男子善女人,书持讽诵般若波罗蜜者,便具足五波罗密即萨云若已,当知是为佛事”。晋唐时期,写经与画佛成为首先连通文艺与佛事的两个领域。到了北宋时期,墨戏概念诞生,同时跻身作佛事行列,这个里程碑式的转变亦归功于苏轼、僧惠洪、黄庭坚等人。[23]30-39

僧惠洪明确将游戏翰墨与“作大佛事”并举,标志着除过去工细严谨的写经、画佛外,游戏三昧的墨戏创作也进入了佛事体系。黄庭坚更是指出僧仲仁“一枝一叶”的非佛像、非祖师相、非公案故事的纯植物题材墨戏画也是作佛事,甚至可以“以世间种种之物作佛事”。对此,皮朝纲先生曾提出以下观点:

“游戏翰墨”会使佛事活动形象生动,对信众更具吸引力、感染力。自觉地把艺术创作(特别是“游戏翰墨”“笔端游戏三昧”)与“作大佛事”联系起来,从一个侧面揭示了“游戏翰墨”乃是禅僧参禅悟道的一种重要渠道和手段。……这在禅宗美学思想发展史上具有十分重要的理论和实践意义。[23]32

将墨戏的创作本身视为作佛事,暗示着墨戏的旨归在于启发和弘扬佛法,并非毫无目的的随意挥洒,也并非以宣泄内心情感或哗众取宠为目的。墨戏自诞生开始,便自带作佛事的属性,这是墨戏画区别于后世所谓文人画的另一个重要标志。与文人画的遣兴抒怀不同,墨戏不仅仅是作者自身禅定修行的途径,更兼具举扬佛法、启示众人的作用。

结语

本文通过梳理墨戏一词出现之初的使用情况,从原本隶属于文人画大概念下的文人墨戏概念中指出其禅宗渊源。墨戏诞生于北宋,是在苏轼、黄庭坚等一批外儒内禅的居士文人与惠洪、仲仁等禅僧的交往中产生的,它在诞生之初便具有禅宗的精神内核,是禅宗思想指导下的绘画实践。笔者认为,中国历史上有所谓禅宗画的存在,但其历史极短,且未曾形成全社会的共识,带有禅宗意味的墨戏只在两宋时期的禅僧与参禅居士中存在。如果将宋代墨戏比喻为一条河流,那么其河道在南宋既已一分为二,主流在中国逐渐衰弱并改道,偏离原意发展,最后汇入文人画的大河,而支流流向日本,得到继承和新的发展。