风格标记理论视角下英语散文翻译的考察

——以《论烤猪》译文为例

2021-12-02杨婕

杨 婕

(广西民族大学 外国语学院, 广西 南宁 530006)

一直以来,学界对风格的定义没有定论。通过回顾过往中外对风格概念和可译性的讨论,笔者认为,风格是文章整体的综合气质,是作者语言的个性化表达。文学翻译中,不仅要译出原作的文字内容,还要再现原作的精气神。刘炳善的译作《伊利亚随笔选》完美继承了原作幽默诙谐的特点,广受读者喜爱。其中一篇译文《论烤猪》,文风清新,语言古朴,乃散文精品。因此,笔者以此为例,应用刘宓庆的风格标记理论进行文本细读,试图归纳译作再现原作风格的一般性规律,对英语散文等风格传译起到一定借鉴作用。

一、风格与风格标记理论

学界对风格传译历来讨论颇多。我们首先需厘清“风格”一词的概念与内涵。英国语言学家里奇和肖特在《小说文体论》一书中说,风格是指“作者出于特定目的,写就的某篇文章的语言使用方式”[1]10。随后,为了对风格的评定更具可操作性,他们将风格保守地定义为“文本的语言特征”[1]12。艾布拉姆斯认为风格是“语言的表达方式”[2]。《辞海试行本第十分册》(文学·语言文字)对风格的定义是“作家、艺术家创作中所表现出来的创作个性”[3]。风格是一种“美学认识产物”,是作品表现的“思想和艺术特点的总和”[4],也是“以语言选择为手段,体现作者思想情感和审美倾向的区别性特质”[5]。从上述观点可以看出,风格大致被认为是作者独特的一种语言表达方式。笔者认为可以从两个层面来理解风格。从具体层面而言,风格是作者遣词造句、谋篇布局的独特表现,是可以通过量化解析的语言结构与语言形式。从抽象层面而言,风格是作者思想感情与精神面貌的反映,是对作者个人经历与作品内涵的总结与提炼。

至于是否可以通过不同的语言表达相同的风格,大部分学者表示赞同风格的可译性。刘重德在其书《文学翻译十讲》[6]中通过列举古今中外名家的观点,说明风格是可译的且必要的。他认为,尽管不同语言具有不同特点,但对于双语能力较强的译者来说传译风格是可行的。因为所有语言都具备相同的表情达意、叙事状物的功能。译者若想再现原作的风格,就需摒弃自身风格并同时具备文学视野与语言视野。文学视野意为从宏观视角对原作感情思想与审美特征的理解与把握。语言视野则意为从微观视角对原作语句篇章等外在形式的还原。郑海凌在文章中也表达了相似的观点。他认为,不同语言间“有不少相通与暗合”[7]。如若原作的“语言准确无误地译成了另一种语言”,那么,“这些语言所负载的风格因素也就或多或少地随之翻译过去”[7]。当然他也表达了译者无法完全复制原作风格的观点,因为“风格可译性的幅度取决于译者本身的功力”,译作都存在着“一定程度的破坏和损伤”[7]。作者认同以上学者的论点,如前文所述,风格可视为作者的思想和情感在语言上的反映。既然语言是真切的可译之物,风格当然也是可以通过另一种语言传达的。那么,如何更好地传译风格,使译文达到与原文一样的审美效果呢?

标记理论由布拉格学派首次于20世纪30年代提出。刘宓庆将标记理论应用到翻译之中,提出了风格标记理论。传统上通常借助“印象性术语”来论述风格。但印象性术语不足以分析原语的形式结构,也就不足以准确鉴别原文风格。“译者只有对原文进行结构分析并与非形式标志模糊集合的审美活动相结合,文章的风格才能显现,从而使风格意义成为可知”[8]240-241。而风格标记是指反复出现的非常规性语言形式,由“形式标记”(Form Markers)与“非形式标记”(Non-Form Markers)组成。直观具体、可计量的语言形式被称为形式标记,包括音系标记、语域标记、句法标记、词语标记、章法标记和修辞标记。抽象的表现在心理感情等层面上的语言形式则被称为非形式标记。

风格标记理论的研究路径首先“从两种文本的语言层面出发,来检视译作是否取得形式上的对应或者同样的偏离程度,再上升到感知层面,来检视译作是否产生同等的神韵和趣味”[9]。这种方法兼具理性与感性,弥补了以往对翻译风格的鉴定过于模糊不清的研究不足。

二、《论烤猪》译文分析

《论烤猪》英文名为ADissertationuponRoastPig,于1822年9月首次发表在《伦敦杂志》上,被认为是查尔斯·兰姆的最佳叙事散文。据兰姆自己所言,这篇散文的取材来源于好友托马斯·曼宁说的一个故事。《论烤猪》一文不仅语调幽默诙谐,还具有“严肃的论辩色彩”[10]。这点从标题中的字眼“Dissertation”可以看出。“Dissertation”一词意为“专题论文”,兰姆将对烤猪的闲话谈论视为“专题论文”,给人明显的反差感。随后这篇散文被收录进兰姆的《伊利亚随笔选》。兰姆在他的文章中尽情地苦中作乐,戏谑之间足以见生活辛酸。梁遇春曾在《查理斯兰姆评传》中说,兰姆用“宽大通达”的眼光去“观察世态,自然只有欣欢的同情,真挚的怜悯,博大的宽容,而只觉得一切的可爱,自己生活也增加了无限的趣味了”,他的文章就透着“对普通生活经验的玩味同爱好”[11]。可见,兰姆的文章虽然都是些“家常絮语”,但却不拘一格,充满着深厚的人文关怀。

《伊利亚随笔选》在我国主要有刘炳善译本、高健译本、王育平译本等。但最经典的译本还属刘译本,刘译本于1987年由三联书店首次出版。刘炳善(1927—2010),作为著名学者,莎士比亚研究专家,不仅翻译数十篇译著,如《英国散文选》《书和画像》,还编辑出版教材《英国文学简史》,编纂《英汉双解莎士比亚大词典》等。刘炳善在《伊利亚随笔选》的《译序》中评价兰姆的写作“像蜗牛的硬壳一样,包藏着一个有血有肉的软体”[12]7,这一软体就是兰姆的“文心”,“看出来他是一个苦人,也是一个好人,他的随笔乃是一颗善良的心里所发出的含泪微笑”[12]10。这篇译序恰如其分地表达了刘炳善对兰姆深深地懂得与理解。也正是基于对兰姆的准确认识,刘炳善才能抓住兰姆散文的精髓,做到对兰姆写作风格的完美再现。

本文将以风格标记理论为理论依据,从形式标记和非形式标记两大方面着重分析《论烤猪》的原文和译文,旨在再现刘炳善的翻译之道。

(一)形式标记

在风格标记理论中,形式标记是风格赋形于语言的突出体现,是字、词、句等语言层面上的变异和超常使用。通过解析形式标记,可以识别风格意义。一般说来,形式标记包括6大类属性标记。下文将重点讨论例文中的句法标记、词语标记、章法标记和修辞标记。

(1)句法层面。句法标记是指多次使用的某种句法类型,比如“破折句、疑问句、祈使句、绝对式结构以及不合语法句、俚俗句及歧义句”[8]243等。

例1.“What could it proceed from?——not from the burnt cottage——he had smelt that smell before——indeed this was by no means the first accident of the kind which had occurred through the negligence of this unlucky young firebrand. Much less did it resemble that of any known herb, weed, or flower. A premonitory moistening at the same time overflowed his nether lip. He knew not what to think.”[13]170

“这是从哪儿来的?——自然不会来自被烧掉的房子——那种气味他早就闻到过——因为,这个倒霉的玩火少年,由于粗心大意而酿成的类似事件,这当然不是头一回。而且,这一点儿也不像(1)书里的“象”同“像”。他过去熟悉的什么药、什么草、什么花儿的气味。同时,好像有了一种什么预感,口水顺着他那下嘴唇一个劲儿地往下淌。他怎么想,也想不出个所以然。”[12]238

这段话描写了宝宝不小心玩火把房子和一窝猪仔烧没后,闻到烤猪味但又不知从何而来的心理过程。开头一个疑问句之后紧接着三个破折号,延长了宝宝的心理思考过程,非常形象地刻画了一个呆头呆脑、反应缓慢的少年。同时,也延长了读者的期待,给读者制造了悬念。第3句为倒装句,突出了句首成分,语气更显强烈。这句突显宝宝心中疑惑愈发加重,为后文发现气味来自烤猪时的震惊之情做铺垫。最后一句属于不合语法句,这一错句非常贴合宝宝无知愚笨的形象。

再来看刘炳善的译文,可以发现他尽量保留了原文句式,延续了原文口语化的特点。值得注意的是,原句“indeed this was...”被刘炳善译成“因为,这个倒霉的玩火少年,由于粗心大意而酿成的类似事件,这当然不是头一回”。原句是定语从句,体现了英语句子重形合(hypotaxis)的特征。而汉语句子重在意合(parataxis),结构松散,短句居多。因此,刘炳善将英文长句适当改成由逗号间隔的小短句,稍微调整语序,符合汉语表达习惯的同时文风更显活泼俏皮。译文中四个“什么”的重复使用,给译文增添了一种固定的节奏感,也极尽对宝宝的调侃之意,生动有趣。

(2) 词语层面。 词语标记主要是指“作者的用词倾向”[8]243,或华丽典雅,或平易近人,或明白晓畅。在翻译此类词时,应尽量以目的语文化中具有类似色彩的词语替换,以求达到同等的表达效果。

例2.“See him in the dish, his second cradle, how meek he lieth!——wouldst thou have had this innocent grow up to the grossness and indocility which too often accompany maturer swinehood? Ten to one he would have proved a glutton, a sloven, an obstinate, disagreeable animal——wallowing in all manner of filthy conversation——from these sins he is happily snatched away——

Ere sin could blight, or sorrow fade,

Death came with timely care——

his memory is odoriferous——no clown curseth, while his stomach half rejecteth, the rank bacon——no coalheaver bolteth him in reeking sausages——he hath a fair sepulchre in the grateful stomach of the judicious epicure——and for such a tomb might be content to die.”[13]174

“再看他现在多么温顺地躺在盘子里,躺在他那第二次的摇篮之中!——难道你愿意让这个天真的小东西长成为一头粗野难驯的壮猪吗?到那时候,他十有八九会变成一个贪食之徒、邋遢鬼,一头桀骜不驯、人人憎厌的畜性(2)书里的“畜性”为印刷错误,应为“畜生”。——沉溺于种种肮脏勾当之中而不能自拔—然而,现在他却交了好运——一下子从这些罪恶当中被抢救出来——

罪恶尚未将他沾染,忧患尚未催他衰老,

死亡就及时来临,把他亲切照料——

在回忆之中,他总是余香宛在——绝不至于做成咸肉,一股腥臭使人倒胃,让村夫咬一口骂一句——也不会被塞进臭烘烘的腊肠,让运煤的苦力囫囵囵地一口吞下—进入美食家的肚子,总算有了一个漂亮的墓穴—有了这么一个葬身之地,也就可以死得心满意足了。”[12]244

本例中最明显的词语标记是古英语(Archaic English)的运用,如lieth, wouldst, thou, cureth, rejecteth, bolteth, hath。这段话中有许多精彩的形容词、名词,可谓是妙笔生花。兰姆将好友柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge)的部分诗句引用至文中。原诗本是表达对已逝孩童深切的纪念,其中“Death came with friendly care”被兰姆改为“timely care”,仿拟(parody)手法的运用使得仅一字之差,句意却发生翻天覆地的变化,表达了兰姆对乳猪及时成为盘中物的欣喜与愉悦。“Death”和“timely care”形成强烈的反差,造成语言上的幽默。

刘炳善注意到原文偏离常规的古语特色,在译文中运用对等的四字词语、ABB式词语和俗语,使译文读来,仿若一位老者口吐莲花般,说着人间趣事。例如,刘炳善运用一连串贬义词“贪食之徒”“邋遢鬼”“桀骜不驯”“人人憎厌”等来表现兰姆强烈的憎恨之情。译者把原文引用的诗翻译成“罪恶尚未将他沾染,忧患尚未催他衰老,死亡就及时来临,把他亲切照料——”,前两句字数对等,结构对称。后两句是对原句诗的拆分,一个“就”字表现出死亡降临的迅速,但这样的死亡是作者喜闻乐见的,因此是“及时”的,是对乳猪的“亲切照料”。死亡本身的含义与“亲切的照料”语意相悖,体现了一种词语上的张力。并且,两行诗的结尾刚好押韵,读来朗朗上口。

(3)章法层面。章法标记是指句子在篇章段落中显著的组织形式,主要表现在长短句接连使用、连接成分省略、倒叙、直接引语的超常使用等方面。

例3.“Together with the cottage (a sorry antediluvian make-shift of a building, you may think it), what was of much more importance, a fine litter of new-farrowed pigs, no less than nine in number, perished. China pigs have been esteemed a luxury all over the east from the remotest periods that we read of. Bo-bo was in the utmost consternation, as you may think, not so much for the sake of the tenement, which his father and he could easily build up again with a few dry branches, and the labour of an hour or two, at any time, as for the loss of the pigs.”[13]169-170

“不光烧了茅屋(你可以想象,那不过是大洪水以前的一间凑凑合合盖成、非常简陋的小屋),大大要紧的是,刚刚生下的一窠漂漂亮亮的小猪,整整九只,也都烧死了。宝宝吓得要死,倒不是为了烧掉房子,因为那种房子,他父亲和他只要拿上几根树枝,花上一两个钟头,随时就能很容易地重新盖起来。他害怕,是因为烧死了小猪。”[12]238

原文第1句省略了连接成分“was that”,同时句中5个逗号分隔出多个短词,语句简练,结构紧凑。这句话将最重要的信息置于句尾,属于英语中的圆周句(periodic sentence)。第2句字数较多,稍稍缓和了前句的节奏,补充了这个故事的背景信息。第3句同样属于圆周句,作者在此吊足了读者胃口,对于宝宝惊慌失措的原因直到句尾才揭示给读者。句中夸张手法的运用体现了语言上的幽默。作者将宝宝对房子烧掉的不以为然和对一窝猪仔被烧死后的忧心忡忡对比,不经意间营造了滑稽嘲弄的修辞效果。这段话中圆周句接连出现两次,共同达成了一种引人入胜、独树一帜的艺术风格。

刘炳善在译文中调整语序,适当拆分句子,使语句更显顺畅自然。译文中最后一句使用“…是因为…”的句型将原因置后,增强了读者阅读兴趣。译文中一个突出的特点是汉语叠词的运用。“凑凑合合”“大大要紧”“刚刚”“漂漂亮亮”“整整”增强了译文的音乐美,语言通俗生动,十分有趣。整体而言,这段译文延续原文风格,制造了幽默可笑的氛围,也将那个做错事怕挨骂的少年形象展现得活灵活现,让人印象深刻。

(4)修辞层面。修辞标记是指为增强语言效果而对修辞手法的大量使用。文学作品是语言的艺术,语言因为用了修辞,才显得更为生动有趣。兰姆的《论烤猪》中大量使用了修辞手法,丰富了读者的语言感受。

例4.“…when his sire entered amid the smoking rafters, armed with retributory cudgel, and finding how affairs stood, began to rain blows upon the young rogue’s shoulders, as thick as hail-stones, which Bo-bo heeded not any more than if they had been flies.”[13]170

“这时候,他父亲手里掂着打人的棍棒,穿过余火未熄的檩椽走进来了,一看家里这个样子,手里的棍棒跟下冰雹一般不停地打在那个小坏蛋的肩膀上,可是宝宝就像被苍蝇叮了几口似地,连理也不理。”[12]239

当宝宝的父亲何悌发现家被火烧后,“rain blows upon the young rougue’s shoulders”,“rain”作动词,意为一棍棍殴打就像是下雨般打在宝宝身上。这是暗喻(metaphor)的修辞手法。“as thick as hail-stones”则是明喻(simile)的体现,略带夸张(hyperbole)。尽管殴打密集如冰雹,但宝宝却无动于衷,“if they had been flies”,再次使用明喻和夸张。“hail-stones”和“flies”对比,更是收到了一种意想不到的滑稽效果。这句话说明宝宝沉醉在烤乳猪的香味中而忘了身上的疼痛,一来展现宝宝大快朵颐的贪吃形象,二来烘托出烤乳猪不同凡响的味道。

译文再现了原文的修辞手法,“手里的棍棒跟下冰雹一般”使用了明喻,比喻词为“跟……一般”,将棍棒比作冰雹,同时夸大了棍棒落在宝宝身上的强度。“就像被苍蝇叮了几口似地”同样使用了明喻和夸张的修辞手法,将宝宝感觉到的疼痛比作苍蝇的叮咬,说明宝宝反应迟钝,也说明乳猪的香味已经彻底占据了宝宝的全部注意力。两相鲜明的对比,制造出了情节上的幽默。值得注意,原文中的动词“rain”,在译文中并没有得到对应的体现,这是中英文的差异造成的。译者只能翻译成缺少修辞色彩的动词“打”。 虽然如此,但译文已经达到了与原文一样的修辞效果,给中国读者带来了同样的诙谐幽默。

例5.“To see the extreme sensibility of that tender age, he hath wept out his pretty eyes——radiant jellies——shooting stars.”[13]170

“看,在这种幼小之年,他还是很重感情的,他那一双漂亮的眼睛哭得红通通的——象光闪闪的果冻——象亮晶晶的星星。”[12]244

原文里,兰姆分别用了拟人(personification)、暗喻和头韵(alliteration)这3种修辞手法来描写小猪被烤时的状态。刘炳善将原文适当拆分,增添词语,运用了拟人和明喻再现原文轻松诙谐的语调。将小猪那双红通通的眼睛比作果冻和星星,三者都有晶莹剔透、闪闪发光的共同点。译文用常见的ABB式词语替换了原文里的头韵手法,“红通通”“光闪闪”“亮晶晶”体现了语言的音乐美和整齐美,与原文的头韵带来的效果相比,有过之无不及。

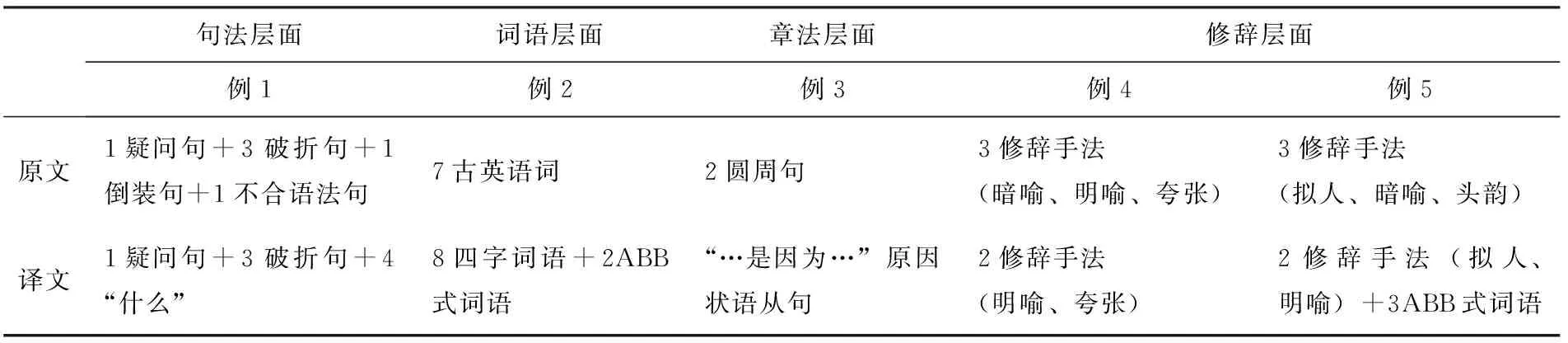

形式标记作为语言反复出现的外部特征的集合,可以运用计量的方式明确标示。本文根据前文分析的5个例子,制成了表1。

表1 前文5例形式标记汇总对比

从表1中,可以更直观地看到,译者刘炳善尽可能地运用了相同或相似的语言形式再现原文偏离常规的语言特征。例1和例3中由于英汉两种语言的根本差异,无法完美再现原文时,译者选择改变原文句式以适应汉语的表达习惯。例2中译者大量使用中国特色的四字词语、俗语和ABB式词语,一定程度上还原了原文质朴典雅的风格,展现汉语魅力的同时增强了译文的可读性,体现了译者的翻译再创造能力。例5中译者用具有类似音韵效果的ABB式词语弥补了译文中头韵这一修辞手法的缺失。

(二)非形式标记

非形式标记主要包括四个方面的内容。一是作家对题材的选择及处理方式和处理技法,二是作品的内在素质,包括思想和感情,三是作家的精神气质,四是接受者因素[8]251-252。

文章从这一层面分析《论烤猪》,可以概括地说,此篇散文题材平凡,但写法独特。作者用幽默诙谐的笔调、典雅优美的语言、丰富的取证用典,向读者极力赞美烤乳猪这一平常油腻的食物,很好地体现了他于平凡生活中探寻人生真谛的深刻洞见。全篇抒情、叙事、议论互相穿插,文白杂糅。文中拉丁语和古英语处处可见,并且用典频繁,其中不仅有对柯勒律治诗歌的挪用与仿拟,也有对李尔王这一经典莎翁角色的调侃,还有开头对中国烤乳猪故事的改写(虽然并无例证说明这个故事的可信性)。

以上种种可以反映出兰姆想象丰富、怀旧感伤的心性。生活在19世纪浪漫主义时期的兰姆,偏好以通透博爱的姿态,说着对具体细微事物的观察与欣赏。不同于18世纪严肃保守的说理性散文风格,他的随笔结合对食物的平常感受与艺术的高雅品位[14],重在抒发朴素真挚的个人情感,以高贵动人的笔触描述普通庸俗的食物与烟火气的生活。这种题材与写作技法的冲突在兰姆看似随性的笔下融合协调,自成一体,恰好彰显了兰姆的精神气质,即“个人趣味与伊丽莎白时代的‘高贵精神’打成一片”[14]。这样的精神气质暗合了兰姆的人生经历。他出生平凡,屡遭不幸,但又熟读经书,与同时代很多诗人作家交好。这就导致他既拥有高贵精细的上层品味,又怀有对普通人民的共情与慈悲。

刘炳善正是深谙此道,所以才在《译序》中说,兰姆的风格“像是突破了重重障碍、从大石下弯弯曲曲发芽生长、终于开放的奇花异葩”[12]13。兰姆的讽刺是温和的,不伤人的,是对苦难淡定自若地面对与接纳。刘炳善的译文完美再现了兰姆的精神气质,并且验证了一个深刻的道理,即:“文学翻译的根本在于文学性的传达。”[15]而“风格翻译是英国散文翻译的核心问题”[16],如能掌握原作的风格,便是译作成功的关键。刘炳善在翻译兰姆的作品前经过两三年的资料搜索,才终于找到兰姆真实可考的传记资料。对于译作风格的推敲,也是经过了反复修改的过程。可以说,没有大量的前期准备工作和精益求精的翻译态度,难以成就今日的经典译文。

从某种程度上可以说,刘炳善是查尔斯·兰姆在中国的知音与代言人。他曾说过,翻译时要“译自己真正喜爱(至少也是性之所近)的作品”,“以自己的心体察作者的心”[17],才能传达出作者的情感。想必刘炳善在译兰姆的散文时,一定是怀揣着热爱真诚的心推己及人,逐渐体会兰姆的人生,领悟兰姆的思想,感染兰姆的性情,最后慢慢走入兰姆丰富多彩的内心世界。

从刘炳善的译文中可以看到,兰姆从无趣中找到有趣,从无情中找到有情。虽然这看似是悖论,但非有颗热爱生活的心才看得见作者眼中的世界,感受得到作者含泪微笑的可贵。这对于译者与读者而言,又何尝不是一种人生的启迪与指引。

三、结 语

本文基于风格标记理论,从形式标记和非形式标记两方面考察《论烤猪》及其译文,认为刘炳善完美再现了兰姆风趣幽默的风格。从形式标记层面而言,刘炳善尽可能地贴近原作语言形式,如遇英汉两种语言的根本差异时,则选择以归化方式弥补缺失。从非形式层面而言,刘炳善对译作的选择多是源于个人喜爱或者性情相近等原因。其实这样更有利于译者对原作风格的把握,也更能有效调动译者的翻译热情。刘炳善在翻译前期,认真研读原作者的传记;在翻译中,则仔细揣摩原作精髓,两相并重的同时再以高超的中文能力取舍拿捏,最终为读者奉上苦心孤诣钻研而成的译文。这是译者匠人精神的体现,也是后世学习的典范。