滨海目的地“投射形象网络机制”对比研究:差异化竞争定位的契机

——以三亚与厦门为例

2021-12-02董引引

董引引 曲 颖

(1.海南大学旅游学院,海南海口 570228;2.浙江工商大学旅游与城乡规划学院,浙江杭州 310018)

0 引言

近年来,随着滨海旅游市场日益成熟,同质化目的地竞争日趋激烈,树立差异化形象已成为滨海目的地营销者和学界的共识(Souiden et al.,2017)。三亚作为国内老牌滨海旅游目的地,近年来旅游发展动力不足,停滞期特征凸显。据三亚市旅游统计公报数据显示①三亚市统计局.三亚市国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].[2021-06-15].http://tjj.sanya.gov.cn/.,从2012 年起,三亚年均游客增长量仅保持在10%(趋于饱和),且遭遇强有力的同质化竞争对手厦门的冲击(两者地理位置相近,滨海资源禀赋相似,彼此间存在显著的替代效应),在客源争夺中落入下风。如何通过形象差异化定位来提升三亚旅游竞争力,延缓其生命周期,成为趋待探索的新方向。

在“定位”研究中,研究者多关注游客感知形象是否实现了差异化定位的预期目标,忽视了塑造形象差异化的官方源头(Hunter et al.,2016),缺乏从竞争框架的角度,对目的地投射形象的内容和结构进行深度解析(Pike et al.,2004)。投射形象作为“目的地表征圈循环”(游客按照官方投射的信息轨迹进行参观游览)的起点(Urry et al.,2011),深刻影响着旅游者的感知、满意度和行为选择,是目的地营销的重要内容(Ghasemi et al.,2019)。投射形象的差异化定位成为目的地塑造竞争优势最有力的工具。

此外,目的地形象作为心理表征的相关概念,心理提取特征符合认知网络模型,遵循激活扩散理论,具有网络化特征(Hunt,1975)。但现有研究倾向于对游客感知形象元素进行识别和比较(Andreu et al.,2000),缺乏从复杂关系的视角,深度解析官方投射形象在差异化定位过程中的心理网络机制(Wang et al.,2018)。从认知心理网络视角出发,综合考量形象成分(认知形象和情感形象)在投射形象网络运行机制下的塑造力(即点、线、面等不同层次的复杂网络结构特征),或许可以为同质化目的地的差异化竞争定位提供新契机。因此,本文基于竞争性分析框架,借鉴认知网络模型,运用社会网络分析方法,从网络态势、网络节点、网络路径和网络社团4个层次,对三亚和厦门目的地投射形象网络机制进行对比分析,探寻两者在差异化定位过程中的异同特征。

1 文献综述

1.1 目的地投射形象

自1971年旅游目的地形象概念被提出以来,一直是旅游学界的研究热点和重点(Gallarza et al.,2002)。目的地形象是由旅游目的地的各种旅游产品和要素交织而成的总体印象,具有整体性和系统性特征(Briciu et al.,2019)。从供需角度来看,目的地形象可分为投射形象和感知形象(Grosspietsch,2006)。其中投射形象被认为是一个可供人们考虑的、有关地方的想法和印象,有广义和狭义之分。广义而言,投射形象既可以是经过目的地营销组织(Destination Marketing Organizations,DMO)有意识创造出来的形象(诱导形象),也可以是未经深思熟虑计划而出现的形象(有机形象)(Ghasemi et al.,2019)。狭义而言,投射形象专指由目的地营销组织精心设计并针对目标市场塑造和传播的形象,其在旅游竞争中被认为是最高效和科学的营销方式(Hunter et al.,2016),几乎“垄断”着目的地形象的塑造,构成人们初步了解目的地并建构旅游形象的基础。故本文采用狭义的投射形象定义。

投射形象通过各种传播渠道扩散后,在游客的头脑中形成感知形象(Picazoperal et al.,2019)。投射形象和感知形象之间具有传递-接收和建构-解构的因果关系(Briciu et al.,2019)。其中投射形象作为“表征圈循环”的起点,对游客行为具有指导性意义(Perkins et al.,2001)。越来越多的目的地营销组织通过旅游广告等多种手段向潜在游客投射理想的完美形象,以激发潜在游客的旅游兴趣,影响他们对目的地形象的感知(Madden et al.,2016)。投射形象也成为影响游客满意度及其行为选择的关键因素(Picazo-Peral et al.,2019)。例如:Yüksel等(2007)认为度假地通过风景明信片向潜在游客传递良好的旅游地形象,吸引游客到访。Molina 等(2006)认为旅游宣传片中的地方表征均是被精心挑选的,其目的是为了传播正面的目的地形象,并对游客形成说服效应。但就目的地形象研究的体量而言,投射形象的研究数量相对落后于感知形象(Govers et al.,2005)。投射形象中隐含的有关目的地营销组织对地方资源的战略性布局亟待探索。

1.2 目的地形象的成分与网络心理结构

目的地形象具有多维构造的特征,至少包括认知形象(Cognitive Image)和情感形象(Affective Image)两种成分(Stylidis et al.,2017)。虽然最初研究以认知形象为主导,但学界逐渐意识到情感形象对游客满意度和重游意向的积极作用(Chen et al.,2013)。Baloglu等(1999)提出的“认知-情感”模型最具代表性。其中,认知形象是指个体对目的地各种元素的认知;情感形象是指个体对目的地的感受和情感反应(Kim et al.,2017)。这两种形象成分共同构建了游客内心对于目的地的“整体画像”,也是官方投射的重要内容。然而遗憾的是,在具体测量上现有研究重认知形象轻情感形象的现象仍较为普遍(Pike,2009),而且两种形象成分间的复杂结构关系并不明朗(陆利军等,2019)。

目的地形象隶属认知心理学中心理表象的范畴,近年来,其复杂的心理结构特征逐渐受到重视(Hosany et al.,2006)。Iordanova等(2019)认为目的地形象结构与个体思维的发展过程相关,是个体对目的地印象进行筛选、排序和润色的创造性过程。Wang等(2018)则认为目的形象作为个体对目的地的心理联系,其在人头脑中的组织联结具有结构性。心理学家提出的联想网络记忆模型(Associative Network Memory Model)对解释目的地形象的网络结构具有独特的价值(Anderson,2005),即游客头脑中有关目的地形象的知识可视为由一组节点(形象元素)和关系(形象元素间的共现联系)组成的网络(Tasci et al.,2018),节点通过不同强度的联结存储信息,节点间的“激活-扩散”过程决定了形象记忆的检索程度(Su et al.,2020)。Lai等(2012)首次利用联想网络记忆模型,理论性解释了感知目的地形象的核心-边缘网络结构。Tasci等(2018)将该模型与社会网络分析方法结合,以佛罗里达州奥兰多市的目的地品牌为例,确定了主要(核心)和次要(边缘)的感知品牌形象要素。Wang等(2018)利用该模型进一步检验了上海迪士尼旅游形象从核心向边缘激活扩散的网络路径,发现游客有关目的地形象的记忆倾向于在核心向边缘的联想路径上检索。

以往研究虽然开始关注目的地形象的心理网络图式表征,但也仅基于游客感知角度,忽略了官方主体的认知心理网络结构,而且现有研究重点在于识别核心形象元素和边缘形象元素,对于目的地形象在点(认知元素和情感元素)、线(认知元素和情感元素的联结)和面(网络形态和局域网络)等不同层次的复杂网络结构有待进一步发掘。

1.3 目的地形象的差异化竞争定位

对于目的地营销组织来说,运用定位策略为目的地获得具有竞争力的市场地位是营销的关键目标(Keller,2003)。现有对目的地定位的研究主要在形象范畴内展开(Gallarza et al.,2002)。目的地形象被认为是目的地定位研究中的核心结构和主要分析指标(Pike et al.,2004)。目的地形象差异化定位的动机是“趋利避害”,其本质是排他性(Liu et al.,2008)。成功的定位不仅要被目标市场认同,而且必须区别于竞争者,即形象定位要考虑差异而非优点(Hanna et al.,2019)。

目的地形象定位分析需要一个竞争参考框架,不仅要了解目的地自身状况,还要了解竞争对手的状况(Pike et al.,2004)。这样才能在市场竞争中找到独特的、有竞争力的目的地形象定位。当前有关形象定位的研究多关注游客感知形象是否实现了差异化的预期目标,甚至认为游客感知即存在,忽视了塑造差异化形象的官方源头(Klein et al.,2019)。对于目的地营销组织而言,其唯一能掌控的是目的地投射形象。“投射形象定位”成为目的地赢得竞争优势的关键(Hanna et al.,2019)。

此外,以往研究不仅在形象定位指标选取时重认知元素轻情感元素(曲颖,2014),而且在定位过程中,偏重使用形象元素数据区隔竞争对手(Andreu et al.,2000),忽视了对形象元素间网络结构的关注(Day,2002)。具有竞争力的目的地投射形象不仅要涉及丰富的认知形象和情感形象,而且两者在投射形象网络中的战略布局也要合理且有效(Madden et al.,2016)。从认知心理网络视角出发,衡量认知形象和情感形象在投射形象网络运行机制下的塑造力,或许可以为同质化目的地的差异化竞争定位提供新契机。目的地形象差异化定位是一个相对动态的过程(Hunter et al.,2016)。对于发展滨海旅游的先行者而言,虽然能够优先占据消费者市场,然而随着生命周期、资源条件的变化,很难在市场竞争中继续保持独特性,适时调整目的地投射形象的定位显得尤为必要(Hanna et al.,2019)。

基于此,本文以陷入同质化竞争且处于不同生命周期的滨海目的地三亚和厦门为例,聚焦于官方投射的目的地形象网络结构,试图从认知心理视角出发,在点(网络节点)、线(网络路径)、面(网络态势和网络社团)等不同网络层次,深度解析认知形象和情感形象在目的地投射形象网络运行机制中塑造力的差异性。研究框架如图1所示。

图1 三亚和厦门目的地投射形象差异化定位研究框架

2 研究设计

2.1 案例地选取

三亚和厦门同属南方滨海城市,不仅地理位置相近、滨海资源禀赋相似,且共轭珠三角、长三角等客源市场,彼此间存在显著的同质化竞争关系。然而两者所处的旅游目的地生命周期不同。三亚虽是老牌滨海旅游目的地,但近年来步入旅游发展停滞期的特征愈发显著(房孟春等,2019):首先,三亚到访游客中重游者占比较大(陈海波 等,2015);其次,从2012 年起,三亚年均国内游客增长率仅稳定在10%左右,缓慢下降和低位回升交替出现,说明增长已趋于饱和;最后,在旅游收入方面,三亚明显落后于后起之秀厦门,且这种差距呈不断扩大趋势(据三亚和厦门旅游统计公报数据显示①三亚市统计局.2019 年三亚市国民经济和社会发展综述[EB/OL].[2021-06-15].http://tjj.sanya.gov.cn/.tjjsite/2020nnjf/tjnj.shtml.厦门市统计局.厦门经济特区年鉴-2020[EB/OL].[2021-06-15].http://tjj.xm.gov.cn/tjzl/tjsj/tqnj/202009/t20200927_2481438.htm.,两城市的旅游收入差距从2012年的347.66亿元,增长至2019 年的1022.71 亿元)。厦门滨海旅游发展起步稍晚,对冒险型游客仍保持较大吸引力(彭夏岁,2020)。这符合Plog(2006)对成熟期和发展期目的地特征的描述。在剧烈的市场竞争中,三亚正逐渐丧失垄断性优势,厦门对滨海游客的分流显著。故本文选取三亚和厦门作为案例地具有典型性。

2.2 研究方法及研究过程

(1)社会网络分析

社会网络分析(SNA-Social Network Analysis)起源于社会学领域,作为理论和方法的双重载体主要关注节点之间错综复杂的关系,并于20世纪90年代被研究者引入旅游学领域(罗家德,2005)。官方视角下的旅游地作为被精心布局和编排的完美世界,隐喻着官方主体的战略性认知网络思维方式(Govers et al.,2005)。根据社会网络的分析基础(点、线、面),本文将目的地形象元素作为节点,形象元素间的共现关系作为连线,分别构建三亚和厦门目的地投射形象网络。具体而言,如表1所示,本文借助社会网络分析指标,从网络态势(目的地投射的整体形象)、网络节点(投射形象的重点元素)、网络路径(投射形象中的旅游路线)和网络社团(官方战略中的组合投射策略)4 个层次(罗家德,2005),对三亚和厦门目的地投射形象网络机制进行深度解析。

表1 社会网络分析指标及含义

(2)数据来源

Web 2.0时代的到来为目的地营销组织提供了便利的网络平台,逐渐取代了旅游指南、明信片等传统投射方式(Picazo-peral et al.,2019)。虽然目的地营销组织在门户网站向游客投射旅游地信息的形式多样,但网络宣传文本因其量大真实、信息集中等优势,在旅游宣传中居于基础地位(Choi et al.,2007)。在中国旅游业发展的背景下,政府官方部门能够最大化调动人力、物力和财力对目的地形象实施科学调研与评估,发布的投射形象信息文本最具权威性和代表性。为全方位、针对性地采集投射形象网络文本,本文主要选取三亚和厦门的旅游政府部门官网(三亚市旅游和文化广电体育局http://lwj.sanya.gov.cn/;厦门市文化和旅游局http://wlj.xm.gov.cn/)、旅游微信公众号(三亚旅游;厦门旅游)和官方旅游微博(三亚旅文官方网;厦门市文旅局)3类政府权威网站平台作为投射形象数据的主要来源。

(3)数据的采集和清洗

本文采用“八爪鱼采集器”对目的地投射形象文本进行挖掘,数据采集跨度为2017 年—2019 年。由于官方投射信息繁杂,还需要进一步结合手动精准检索,逐条分辨,对文本数据做进一步清洗。清洗原则为:①文本旅游信息量丰富,字数2500 字以上;②至少涵盖3 个以上的形象元素;③剔除局部性或者片面性的政策解读;④对重复性报道,仅选取1篇同主题文本计入数据库。最后共筛选出符合标准的三亚投射形象文本531篇和厦门投射形象文本474篇。

(4)滨海目的地投射形象网络构建

本文依托建构主义方法论,采用总-分-总系统归纳方法,对三亚和厦门的目的地形象元素进行提取和归类(钟栎娜,2015)。首先借鉴以往研究(Pan et al.,2014),对滨海目的地认知形象和情感形象进行理论编码。情感形象主要借鉴Baloglu 等(1999)开发的语义差异量表。其次由两位经过培训的研究员分别对三亚和厦门投射形象信息文本进行回溯,将相似因子归并提炼,并与理论代码逐一对照,经过删减、新增和调试直至代码饱和。部分理论编码解释与提取示意如表2所示。最终提炼出40个与滨海目的地相契合的投射形象元素,其中认知形象维度下的投射形象元素有31 个、情感形象维度下的投射形象元素有9 个(见表3)。根据上述编码数据,构建多值共现矩阵,并导入UCINET软件进行指标分析。

表2 部分理论编码解释与提取示意

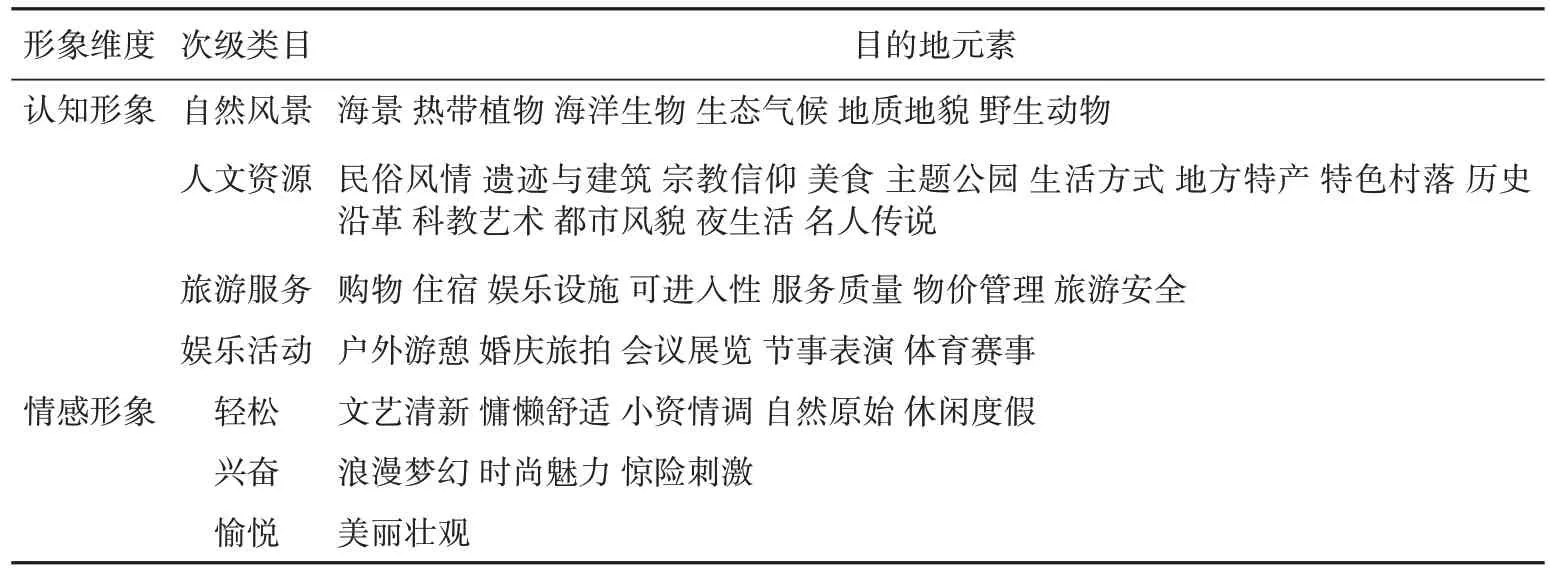

表3 海滨目的地投射形象元素

3 研究结果

3.1 网络态势

在三亚目的地投射形象网络中,共识别出38 个形象元素,网络密度为0.592,各形象元素之间联结相对紧密,但存在较高的冗余性关系,网络效率仅为0.534,网络形态臃肿。一对元素在90.300%的情况下存在最近上限,说明网络具有严格的等级。该网络仅在89.100%的程度上呈现高凝聚性态势,且元素间的平均路径距离较长(2.743),说明网络的小世界特征不显著(Ye et al.,2013)。

在厦门目的地投射形象网络中,仅识别出33个形象元素,网络规模精简,较三亚而言,其虽然在认知形象维度缺失小众元素(如历史沿革、地方特产、旅游安全、物价管理、会议展览和都市风貌),但具有独特的情感形象元素(如慵懒舒适和小资情调)。网络密度为0.644,在所有潜在关系中,网络联结实际发生的概率较高,元素间联结紧密,冗余性联结较少,网络效率高(0.835)。一对元素仅在55.800%的程度上存在最近上限,说明网络等级不严格,内部存在较多隐性机会。此外网络凝聚力高(0.723),平均路径距离较短(1.105),具有显著的小世界特征,网络弹性空间较大(见表4)。

表4 三亚和厦门目的地投射形象网络整体结构指标

3.2 网络节点

由于三亚和厦门投射形象网络规模不同,为便于比较,本文对中心性结果进行标准化处理(见表5)。

表5 三亚和厦门目的地投射形象网络节点中心性

(1)程度中心性

程度中心性强调与形象元素相连的节点数量,程度中心性越高,投射关联的效应量也越大。在三亚目的地投射形象网络中,平均每个形象元素能够与51.854%的其他形象元素产生共现联结关系。其中海景作为三亚滨海旅游的独特景观,程度中心性高达100.000,实现了全网共现,在网络中处于绝对的核心地位。其次热带植物、户外游憩和民俗风情的程度中心性值域为[84.091,88.636],均实现了80.000%以上的网络联结。在厦门目的地投射形象网络中,平均每个形象元素能够与63.171%的其他形象元素产生共现联结关系,形象元素间互动相对紧密。其中海景的程度中心性最高,但并未实现全网覆盖(程度中心性为95.308),仅与排序第二的遗迹与建筑和排序第三的科教艺术程度中心性值相差1.000和2.000,三者几乎处于并驾齐驱的态势。排名第四的特色村落和排名第五的美食的程度中心性均大于90.000。

(2)中介中心性

中介中心性凸显形象元素在网络中的控制地位和桥梁作用。在三亚目的地投射形象网络中,平均每个形象元素仅承担1.354次中介职能,且存在显著的等级差异。其中海景以2.631%的网络规模,承担起26.452%的中介职能,中介中心性高达13.000,稳居网络核心控制地位。海景成为三亚目的地投射形象构成的基础。此外热带植物、户外游憩、民俗风情、遗迹与建筑、宗教信仰的中介中心性值域为[4.057,4.837]。作为三亚捆绑销售策略中的优势形象元素,它们是保障三亚目的地投射形象网络顺利运行的关键。三亚目的地投射形象网络主要呈现以自然景观为桥梁的显著特征。在厦门目的地投射形象网络中,平均每个形象元素承担1.307次中介职能,等级差异弱化。其中遗迹与建筑作为串联厦门形象元素的关键,中介桥梁作用最大,中介中心性为4.798。其次科教艺术和文艺清新紧随其后(中介中心性为4.433 和4.111),而海景的中介职能被削弱,仅位居第四位。它们以12.121%的规模,共同承担了39.222%的中介职能,共同组成厦门目的地投射形象的决定性元素。厦门目的地投射形象网络主要呈现以人文景观为桥梁的特征,并赋予情感形象以独特地位。

(3)特征向量中心性

特征向量中心性强调节点关联的质量。特征值越高,网络激活效率也越高。在三亚目的地投射形象网络中,海景的有效联结率最高,达78.425%,具有显著的首位度优势。其次热带植物、户外游憩和遗迹与建筑的激活效率均大于40.000%。它们一旦被激活,将会引致核心节点抱团式苏醒,是三亚目的地投射形象集中展示的突破口。在厦门目的地投射形象网络中,海景、遗迹与建筑和科教艺术均能引致50.000%以上的核心元素联想,特征向量中心性均在53.000 左右,三者最大相差不足2.000。海景的首位度优势不足,具有可替代性。特色村落和美食的激活效率紧随其后,特征向量中心性分别为41.380和40.561。相较而言,具有高激活效率的元素较多,核心元素间能引致丰富的联想。

综合考虑节点权力,将形象元素划分为3种类型:核心元素、重要元素、边缘元素。核心元素指3个中心性指标均表现突出的元素;重要元素指至少有1个中心性指标大于均值的元素;边缘元素指中心性均小于均值的元素。通过对比后发现,在三亚目的地投射形象网络中,6 个核心元素均属认知形象维度,情感形象维度中仅3 个形象元素(休闲度假、自然原始和浪漫梦幻)落入重要元素行列。在厦门目的地投射形象网络中,6个核心元素中包含了1个情感形象元素(文艺清新),其余属认知形象维度。另外小资情调、慵懒舒适、美丽壮观3个情感形象也属于重点元素。说明厦门目的地投射形象中的情感形象不仅具有独特性,且中心性输出高于三亚。

综合来看,三亚目的地投射形象主要以认知形象为主导,在融合海景资源的同时,充分反映三亚的热带地域特色(如热带植物景观和生态气候,以及偏居一隅的海岛文化),并重点推广娱乐活动(如户外游憩)。厦门目的地投射形象定位采用多中心性策略,试图实现海景和人文类景观均衡发展。其中,海景和遗迹与建筑均是三亚和厦门目的地投射形象中的核心元素。三亚目的地投射形象中的核心元素(热带植物、户外游憩、民俗风情和宗教信仰)在厦门目的地投射形象中均作为重要元素而存在。但厦门目的地投射形象中的科教艺术、特色村落、文艺清新等核心元素,在三亚目的地投射形象宣传中处于边缘位置。厦门目的地投射形象中对情感形象维度的重点关注,显著区别于三亚目的地投射形象网络中认知形象维度一家独大的单调布局。对于厦门而言,首先将核心投射转向被三亚忽视的边缘元素,同时重点投射三亚宣传中的核心元素,这种差异化形象定位使其在保持滨海旅游形象的同时,准确寻找到同质旅游竞争中的利基市场。而三亚作为老牌滨海旅游目的地,致力于将海洋景观发挥到极致(海景、户外游憩中的海上运动和海洋生物占据投射网络的中心),但随着三亚目的地进入成熟期,同质化竞争加剧,元素间的可替代性增强,差异化形象元素定位不显著。

3.3 网络路径

在滨海目的地投射形象网络中,强互关的边权重可明晰网络传导路径,边权越大传输路径越宽,元素组合投射的概率就越高。以网络中互关强度排名前10的边权为例(见表6)。在三亚目的地投射形象网络中排名前10的边权共涉及9个形象元素(6个核心元素和3个重要元素),组合投射较为分散。海景占据了主导性优势(网络频率为80%),网络呈现以海景为核心的辐射路径。在厦门目的地投射形象网络中排名前10的边权仅涉及6个核心元素,组合投射较为集中。海景的绝对优势被遗迹与建筑和科教艺术所冲击,网络近乎呈三足鼎立的局面。其中在三亚排名仅第三位的边权海景-遗迹与建筑,在厦门目的地投射形象网络中却拥有最强的边权(强度为100),并联合海景-科教艺术和遗迹与建筑-科教艺术构成厦门最常见的投射形象组合。

参考Sun等(2016)的长线网络路径提取方式(见图2和图3)。三亚可提取4条长线网络路径(字母代表权力节点的类型,数字代表边权重):海景-热带植物-遗迹与建筑-民俗风情-宗教信仰海景-热带植物-美食-户外游憩海景-海洋生物-热带植物-民俗风情海景-海洋生物-主题公园三亚目的地投射形象网络路径长短不一,最长为5,最短为3,并存在3种形式的路径形态:核心元素间的次序性扩散;重要元素中介多个核心元素的复杂性扩散;核心元素向重要元素次序性扩散。网络路径宽度极差较大,网络传输效率相对不稳定。元素组合均属认知形象维度,体现功用性定位思想(Andreu et al.,2000)。三亚目的地投射形象在强调海景元素的同时,注重与热带植物等特色自然景观结合,充分融入海洋生物、户外游憩(海上活动)等海洋延伸产品,但将文化景观置于线路的末端,以附属形式出现。

图2 三亚目的地投射形象网络路径

图3 厦门目的地投射形象网络路径

厦门目的地投射形象也可以提取出4 条稳定的长线网络路径:海景-遗迹与建筑-科教艺术-美食-宗教信仰;海景-科教艺术-遗迹与建筑-特色村落-热带植物;海景-美食-宗教信仰-遗迹与建筑-生活方式海景-文艺清新-特色村落-遗迹与建筑-热带植物网络路径较长(均为5),并保持唯一一种路径形态,即核心元素向重要元素次序性扩散,路径宽度极差相对较小,网络传输效率较高。相较而言,厦门目的地投射形象网络中的长线网络路径在长度和宽度上均优于三亚,且人文景观元素的多元化组合也更具优势。厦门的长线路径注重满足游客的非功用性情感需求(曲颖,2014),突出文艺清新的情感氛围。

3.4 网络社团

三亚和厦门目的地投射形象网络存在社团林立的现象(见表7)。其中,在三亚目的地投射形象网络中,共存在8个社团,社团规模(社团成员个数)最大为9,最小为1,其中规模大于5 的社团有4 个,占比50%,社团规模长短有序,具有多样化。社团成员间存在5 种组合形式:C+M(2 个),C+M+P(2 个),M+P(2 个),P+P(1 个),P(1 个)。三亚目的地投射形象注重核心元素或者重要元素对边缘元素的带动,体现以强带弱的均衡型策略。在厦门目的地投射形象网络中,仅存在7个社团,其中小社团比例达75%,社团呈现极端趋势。社团成员间存在4 种组合形式:C+M(3 个),C+M+P(2 个),M+P(1 个),P+P(1 个)。其中核心元素与重要元素的互动性更为突出,结构具有同匹配性,极化效应相对显著,与人类认知思维中的激活扩散规律更吻合(梁宁建,2003)。

表7 三亚和厦门目的地投射形象网络的社团结构

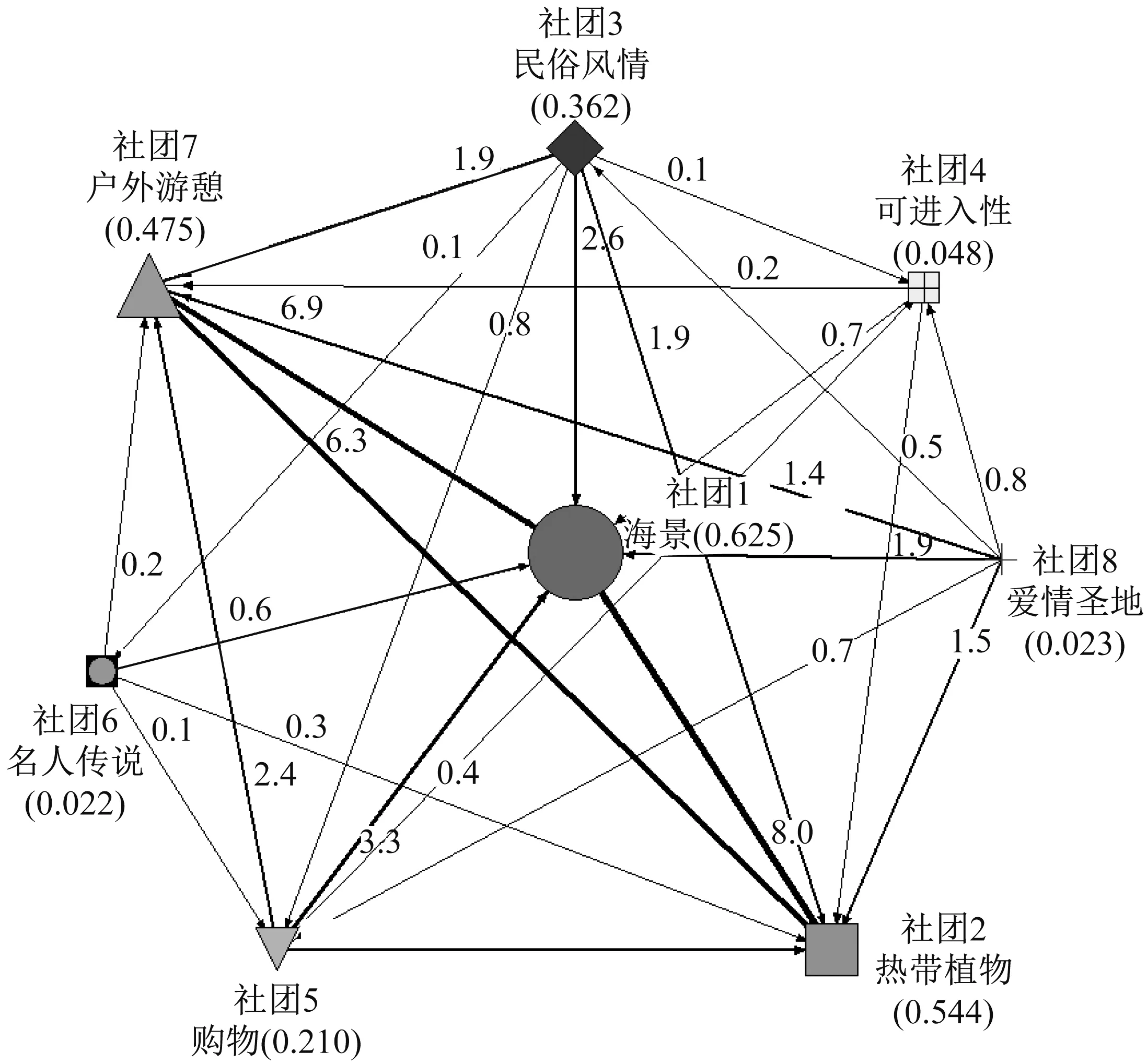

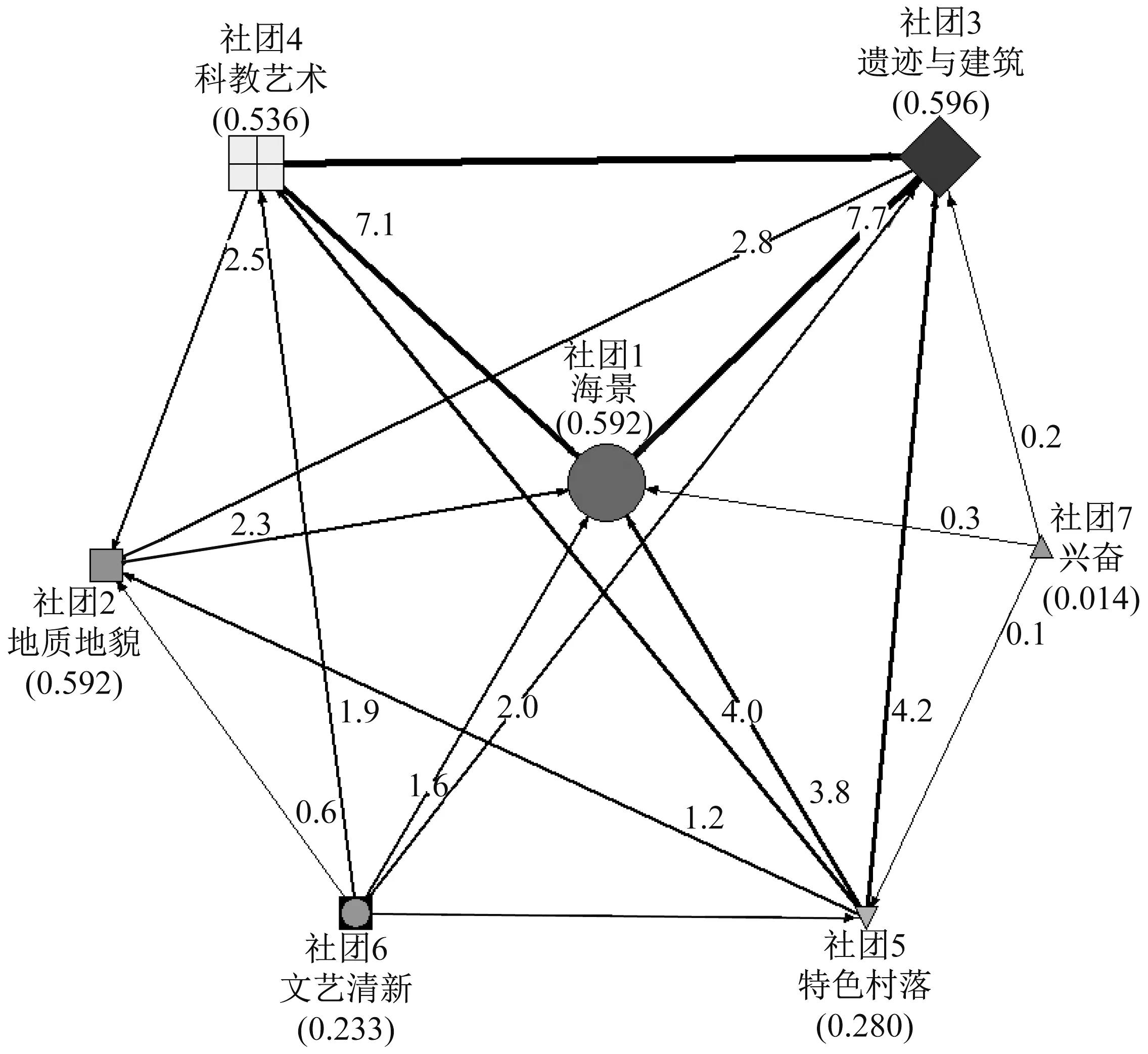

本文进一步考察不同社团之间的互动关系(见图4和图5),以强程度中心性元素作为社团的主代表命名,节点越大,代表社团的核心度越高,连线越粗,代表不同社团间的互动越频繁,子群间的激活效应越显著。

图4 三亚目的地投射形象网络社团分析

图5 厦门目的地投射形象网络社团分析

在三亚目的地投射形象网络中,社团1(海景)的核心度最大(0.625),作为主社团的典型代表,与其他7个社团均存在不同程度的互动。其中社团1(海景)、社团2(热带植物)和社团7(户外游憩)具有稳定的强三角关系。社团1 与社团2 的联结强度最大(8.000),体现了三亚特色自然景观间强强联合的突出特征。社团7 与社团1、社团2 的联结强度紧随其后(6.900 和6.300),具有自然与娱乐活动融合性发展的趋势。拥有多样化娱乐活动也是三亚高端旅游定位的突出特征之一。而典型文化景观社团3(民俗风情)虽具有较高的核心度,但在对外社团联结上处于弱势。社团8虽是唯一一个以休闲度假情感形象为主导的社团,但影响力却不甚如意。

在厦门目的地投射形象网络中,社团3(遗迹与建筑)的核心度最大(0.596),略高于社团1(海景)的核心度(0.592),两者共筑主社团的代表。其中社团1、社团3和社团4构成稳定的铁三角关系。而同质性人文景观社团的联合效果(社团3和社团4 的联结强度为8.200)高于以海景为代表的自然景观社团与人文景观社团的联结(社团1对社团3的辐射度为7.700,对社团4的辐射度为7.100),这也是厦门差异化形象组合定位的体现。此外,以情感形象为主导的社团有2个,其中社团6(文艺清新)影响力远高于社团7(惊险刺激)。相较而言,厦门的文化景观社团与海洋景观社团的融合度高,且情感形象社团的影响力也远高于三亚。

4 结论与讨论

4.1 结论与启示

本文以处于不同生命周期的同质化滨海旅游目的地——三亚和厦门为例,通过对两者目的地投射形象网络机制异同的剖析,为识别差异化竞争定位提供了新契机,以期能为三亚停滞期旅游营销困境指明方向。

(1)在网络态势方面,三亚目的地投射形象网络规模较大,但形态臃肿,具有高等级和低效率特征,网络弹性空间较小,这与三亚陷入停滞期的特征相符合,而厦门目的地投射形象网络精简,具有高效率和低等级特征,这与其蓬勃发展阶段相匹配。说明官方话语下三亚目的地投射形象网络的整体战略布局不理想,这需要三亚目的地营销组织从整体视角,重新规划投射信息布局,如将中心权力下放,追求网络结构的扁平化发展等。整体网络态势的优化,将有助于提高投射形象元素在激活扩散过程中的传输效率。

(2)在网络节点方面,三亚目的地投射形象网络赋予认知形象元素核心地位,但忽视了情感形象元素的附加价值,而厦门目的地投射形象网络在强调以认知形象元素为主导的同时,突出文艺清新等情感形象的价值。海景、遗迹与建筑均是三亚和厦门目的地投射形象中的核心元素,三亚投射形象中有些边缘元素却是厦门投射形象中的重要元素,且三亚重点宣传的核心元素并不突出。因此,为获得差异化竞争的优势地位,三亚目的地营销组织在继续强化现阶段6 个核心投射形象元素(海景、热带植物、户外游憩、民俗风情、宗教信仰、遗迹与建筑)重要地位的前提下,可尝试将厦门目的地投射形象网络中所缺失或边缘性的认知形象元素(如历史沿革、地方特产、旅游安全、物价管理、会议展览、都市风貌)推进为核心或重要形象元素,以最大化寻求认知形象的差异化定位,并重新吸引冒险型游客。此外,三亚可加强对休闲度假、自然原始和浪漫梦幻等重要情感形象的投射宣传,培育三亚独特的情感特质,发挥非功用性定位策略的价值,以期改变游客对三亚旅游的刻板印象,并在权力节点上与厦门相区隔。

(3)在网络路径方面,三亚目的地投射形象网络呈现以海景为核心的辐射路径,而厦门目的地投射形象网络呈现以海景、遗迹与建筑、科教艺术为中心的三足鼎立局面。三亚的长线网络路径相对较短,多样化元素组合以功用性需求为主,网络传输效率不稳定。厦门的长线网络路径注重满足游客的非功用性情感需求(Ekinci et al.,2006),突出文艺清新的情感氛围,且长线网络路径传输效率较高。为改变三亚目的地投射形象网络单核心辐射路径和抗风险能力较弱的问题,三亚目的地营销组织在未来可将海景、热带植物、户外游憩、遗迹与建筑培育为多核心网络路径,这不仅满足了游客的多元化游览需求,还可缓解因单核心产生的旅游瓶颈问题,具有可持续发展的重要意义。此外,三亚还可通过精选形象元素,优化元素组合,设计经典旅游线路,以引导游客高效便捷地参观,并发挥情感形象元素的调节作用,做到以情动人,以情贯之,维系游客忠诚。

(4)在网络社团方面,三亚目的地投射形象网络中的社团规模长短有序,体现以强带弱的均衡型策略。以海景为主导的自然景观社团在强强联合的同时,还与娱乐活动社团具有强联结,但缺乏与人文景观社团的联合。厦门目的地投射形象网络以小规模社团为主,元素间极化效应显著,更加符合激活扩散的认知规律,不同人文景观社团的联合效果突出,且以情感形象为主导的社团更具包容性。因此,三亚目的地投射形象网络中的社团构建应注重极化效应的发挥,同时将文旅融合的思想注入不同社团的联动中,在继续保持以海景和热带植物为主导的自然景观社团优先联合外,进一步提高以户外游憩为主导的人文景观社团在局域网络中的核心地位。以文化景观社团为契机重启冒险型旅游市场,或可延缓或扭转三亚旅游发展停滞期的不良局面。

4.2 理论贡献与研究不足

在激烈的同质化竞争市场环境中,寻找形象差异化定位至关重要(Chen et al.,2013)。目前大部分研究侧重于关注目的地形象是如何被旅游者感知的(Klein et al.,2019),即仅强调目的地形象表征圈循环的后半部分,企图以终端反馈来调整其投射管理,属于“被动反应”的范式(房孟春等,2019),忽略了目的地形象塑造的官方源头,即目的地形象表征圈的前半部分(Ghasemi et al.,2019)。对于目的地营销组织而言,其唯一能掌控的是投射形象的管理,这种“自上而下”的形象统筹系统是塑造游客感知的基础(Baloglu et al.,1999)。本文以三亚和厦门为例,聚焦其官方视角下的目的地投射形象,在充分解构其二维成分的基础上,从认知心理的角度解读官方控制下目的地投射形象建构的心理过程,以期为目的地营销组织从源头提高差异化投射形象的效果提供理论支持。

此外,以往定位研究倾向于关注目的地形象的元素数据(Andreu et al.,2000),主要采用对应分析(Kim et al.,2005)、多维量表(Kang et al.,2005)和因子分析(Andreu et al.,2000)等统计方法,对多个竞争目的地在形象元素评级方面的差异进行比较。但目的地形象作为一种心理构造,具有复杂的认知网络结构(Su et al.,2020)。现有研究无法揭示目的地形象是如何形成联结的(Wang et al.,2018)。对于官方建构而言,对投射形象元素间关系网络的合理布局,会直接影响到游客感知形象的记忆检索。这也是实现目的地营销与目标市场有效沟通的重要环节(Tasci et al.,2018)。故突破形象元素定位的困局,关注形象元素间的互动关系和网络结构(Day,2002),或将成为目的地形象差异化定位的新契机。因此,本文借鉴社会网络分析思想,从点(识别重点形象元素)、线(明晰形象元素间的关系)、面(掌控目的地形象网络的态势,明确战略布局)等不同网络结构层次,对三亚和厦门投射形象网络机制进行多角度、立体化的差异化定位机理剖析,从而实现对差异化形象定位效果的更高把控。

最后,本文在探索目的地形象差异化定位中,也综合考虑了目的地生命周期状况。这对于陷入停滞期的目的地而言具有启发意义。目的地营销组织除了要识别同质化竞争中的优质形象元素,还要优化目的地投射形象网络的整体结构,实现网络效率最大化(John et al.,2006),即扩展目的地品牌形象联想的丰富度和延展性,使其更符合个体激活扩散的心理机制(Su et al.,2020)。此外,在提高形象元素间关系联结强度的同时,寻求局域网络的多样化组合(Frenchet al.,2013),即开发多主题旅游形象宣传,确保目的地品牌形象记忆回溯的有效性。这将从投射形象的角度,为目的地在中长期层面延缓衰退周期提供了一定的理论支持。

然而,本文作为一项探索性研究,存在以下缺陷:(1)本文仅选用官方信息平台作为投射形象研究样本,并未将旅行社等供应商在线平台(如旅行社网站)中的投射信息纳入,一定程度上会影响投射形象营销信息的全面性。未来可根据投射信息源的不同,进一步细分投射形象。(2)仅选用文本信息解析官方话语,忽视了照片、视频等多样化投射媒介下官方话语的一致性问题。未来研究可将供需主体和多样化媒介纳入差异化定位研究的体系当中。