社会经济地位与儿童青少年心理健康关系的元分析*

2021-11-30贾晓珊朱海东

贾晓珊 朱海东,2

(1 石河子大学师范学院,石河子 832003) (2 石河子大学心理应用研究中心,石河子 832003)

1 引言

儿童青少年期是个体人生发展过程中的一个关键阶段,由于这一时期的特殊性,儿童青少年易出现心理健康问题。2019年,国家卫生健康委、中宣部等12部门联合印发《健康中国行动—

儿童青少年心理健康行动方案(2019—2022年)》,帮助儿童青少年提升心理健康水平。可见,儿童青少年心理健康已成为我国社会的关注热点。在影响心理健康的众多因素中,社会经济地位是可能的因素之一。关于社会经济地位与儿童青少年心理健康的关系,许多研究者已对此进行了探讨(夏婷, 李静, 郭永玉, 2017; Chen et al., 2016)。然而由于各研究间被试群体不一、地区分布不同以及相关测量指标的差异,对二者关系尚缺少系统研究。因此,本研究计划采用元分析对我国儿童青少年社会经济地位与心理健康关系及相关调节因素进行定量分析,以期更全面地阐释二者的关系。社会经济地位(socioeconomic status, SES)是指个体或家庭所掌控的财富、权力和相对社会地位(Mueller & Parcel, 1981)。儿童青少年的社会经济地位通常指其家庭社会经济地位,分为客观社会经济地位(objective social status)和主观社会经济地位(subjective social status)两类(Kraus,Horberg, Goetz, & Keltner, 2011)。前者涉及家庭收入、父母受教育程度和职业等客观指标(Taylor,Kemeny, Reed, Bower, & Gruenewald, 2000)。考虑到有儿童可能不了解家庭收入情况,也有研究者选用上述指标之一作为客观社会经济地位的衡量指标(Feng & Guo, 2017; Zou et al., 2018);后者则是个体主观上对自身社会经济地位的认知(Adler,Epel, Castellazzo, & Ickovics, 2000)。鉴于许多研究结果表示社会经济地位的客观评价标准和主观判断结果有所差异,有研究者建议应同时纳入以上两类社会经济地位,共同考察社会经济地位与心理健康关系(Kraus, Piff, & Keltner, 2011)。

心理健康是个体应对正常生活压力和富有成效地工作,实现自我价值,为周围的人和事物作出贡献的幸福状态(Galderisi, Heinz, Kastrup,Beezhold, & Sartorius, 2015)。早期研究多探讨负性心理健康结果(Vaillant, 2012),随着积极心理学发展,研究者提出了心理健康两因素模型,认为对个体心理健康的评价应包括积极心理状态和负面精神病理症状的测量两方面(Suldo & Shaffer,2008)。当前有关心理健康的实证研究中,积极心理状态多涉及主观幸福感、生活满意度和自尊等积极情绪;负面精神病理症状多为焦虑、抑郁等消极情绪或整体评估负性症状(曾伟楠等, 2017; 周春燕, 郭永玉, 2013)。其中多数研究仅涵盖某一类心理健康结果,较少综合考察这两类指标,且社会经济地位与心理健康的具体研究结果也不完全一致,仍有待探索。因此,基于心理健康定义和心理健康两因素模型,并结合以往心理健康元分析所包含的测量指标(李松, 冉光明, 张琪, 胡天强,2019; 刘文, 于增艳, 林丹华, 2019),本研究将纳入以上两类心理健康结果。

社会经济地位与儿童青少年心理健康关系的理论和实证研究已受到广泛关注。在理论层面,家庭压力模型和家庭投资理论清晰阐述了社会经济地位与儿童青少年心理健康的关系,认为家庭社会经济状况可能对孩子成长发展带来影响,较高的社会经济地位家庭能为后代提供更多发展资源,构成成长的积极条件,这对其心理健康起到一定促进作用(Bradley & Corwyn, 2002; Conger,Conger, & Martin, 2010)。实证研究也发现社会经济地位较高的儿童青少年其主观幸福感和生活满意度较高,负面心理症状较少(刘志侃, 程利娜,2019; Zou et al., 2018);低社会经济地位儿童青少年的焦虑和抑郁问题则相对明显(Bøe et al., 2014),且这种影响可能延续到成年期(Feinstein & Bynner,2004)。此前,国外一项元分析表明,较低社会经济地位儿童青少年的心理健康状况有待提升(Letourneau, Duffett-Leger, Levac, Watson, & Young-Morris, 2013)。国内虽有许多实证研究也证实了这一结果(程刚, 张大均, 2018; 谭东超, 2019; 殷华敏, 牛小倩, 董黛, 牛更枫, 孙丽君, 2018; Feng & Guo,2017),但由于各国经济和社会发展差异,国外背景下对二者关系的元分析结果可能并不能直接推及中国被试群体,需本土研究加以探究,以获得更为客观和更具综合性的结果。

除探讨社会经济地位与心理健康的相关关系,本研究还考虑了影响二者关系的调节因素:(1)社会经济地位层面。上文提到,社会经济地位的主、客观层面与心理健康关系存在差异。随着儿童青少年认知发展,社会化程度加深,原生家庭的客观社会经济地位与心理健康关系有所减弱,主观认知的社会经济地位对其心理发展影响更大(Demakakos, Nazroo, Breeze, & Marmot,2008)。这一变化可能对二者关系起调节作用。(2)心理健康结果指标类型。关于社会经济地位与心理健康积极和消极指标的关系,不同研究之间差别较大,社会经济地位与积极指标的相关从0.09到 0.39(陈艳, 薛雨康, 连帅磊, 谷传华, 戴红波,2018; 张映球, 吴东燕, 王才康, 2015),和消极指标的相关从−0.38到0.05(胡牡丽, 王孟成, 蔡琳, 朱熊兆, 姚树桥, 2012; 梁书玉, 2015)均有报告。有必要分析不同结果指标类型的调节作用。(3)被试群体。社会经济地位在整个生命周期中对个体的影响不是一成不变的(Chen, Martin, & Matthews,2006)。研究发现当代大学生心理健康水平整体好于中学生(辛自强, 池丽萍, 2020)。不同学段的被试群体的社会经济地位与心理健康关系是否存在差异需要验证。(4)地区分布。根据我国区域社会经济发展状况可分为东中西部和东北四大经济区(国家统计局, 2011)。区域之间社会经济发展和生活水平存在差异,或许会对生活于其中个体的心理健康状况产生影响。有必要分析这一调节效应。(5)社会发展。随着社会变迁,个体心理健康水平会发生变化(黄赐英, 2003)。社会环境和经济水平的变化伴随着个体积极心理水平下降,消极心理问题增多的现状(辛自强, 2014)。亟需探索这一因素的调节效应。

综上所述,本文拟基于中国社会背景下对儿童青少年社会经济地位与心理健康相关研究进行元分析,对二者在这一群体中的关系形成全面认识;并深入考察研究相关特征,如社会经济地位不同层面、心理健康结果指标类型、被试群体、地区分布和社会发展是否调节二者关系。

2 研究方法

2.1 文献检索与筛选

使用中国知网、万方、维普、百度学术、Web of Science、ProQuest、SpringerLink、PubMed 数据库,检索截止到2021年8月国内外有关中国儿童青少年社会经济地位与心理健康的研究。中文检索词为:社会经济地位、社会阶层、心理健康、主观幸福感、生活满意度、积极情绪、自尊、抑郁、焦虑、消极情绪。英文检索词为:socioeconomic status,social class,mental health,subjective wellbeing,life satisfaction,positive affect,self-esteem,depression,anxiety,negative affect。

文献筛选标准为:(1)儿童青少年社会经济地位和心理健康实证研究;(2)文中详细报告了样本量和相关系数,部分未报告客观社会经济地位与心理健康总体相关系数的研究采用各维度相关系数均值作为效应值;(3)对象为中国儿童青少年,年龄范围为6~25岁(刘富丽, 苏彦捷,2017);(4)对于使用同一样本和研究内容的文献,只纳入其中一篇。最终纳入文献62篇,其中中文文献45篇,英文文献17篇;获得独立效应量126个,包含被试111117名。

2.2 文献编码

对纳入研究进行编码:作者姓名;出版年代;样本量;社会经济地位(主观和客观);心理健康(积极和消极指标类型);被试群体(小学生、中学生和大学生);地区分布(东中西部和东北地区);社会发展(以文献出版年代为指标)(李松等, 2019)。文献中每个效应量仅编码一次,如某文献包含多个效应量,则进行多次编码。为确保编码准确性,由两位编码者独立编码,二人编码一致性为0.98。对编码不一致之处进行核查并达成一致。

2.3 统计分析

使用CMA 3.0进行数据分析,以相关系数r为效应量。元分析模型选择根据异质性分析结果判断。若Q值显著,或I2大于75%时各研究异质,采用随机效应模型。反之,采用固定效应模型(Higgins, Thompson, Deeks, & Altman, 2003)。使用失安全系数(Fail-safeN)和Egger’s检验共同判断出版偏倚问题。

3 结果

3.1 异质性检验

对社会经济地位与儿童青少年心理健康进行异质性分析。结果如表1所示,两类指标Q值均显著,且I2大于75%,说明研究间异质性较高,应选择随机效应模型进行分析。

表1 社会经济地位与儿童青少年心理健康关系的随机效应模型分析

3.2 出版偏倚检验

采用失安全系数和Egger’s检验确定出版偏倚问题。结果如表2所示,积极和消极指标的失安全系数分别是5637和5500,均大于规定标准(5k+10);Egger’s检验结果差异不显著(ps>0.05)。说明不存在明显的出版偏倚问题。

表2 出版偏倚检验

3.3 主效应检验

采用随机效应模型对社会经济地位分别与心理健康积极和消极指标进行主效应检验。结果如表1所示,社会经济地位和心理健康积极指标的效应值为0.19,社会经济地位和心理健康消极指标的效应值为−0.13。随后,对所得效应量进行敏感性分析,移除任意一个样本后,社会经济地位与心理健康积极指标的效应值在0.19~0.20之间波动,与心理健康消极指标的效应值在−0.12~−0.14之间波动。表明社会经济地位与心理健康关系的稳定性较好。

3.4 调节效应检验

3.4.1 亚组分析

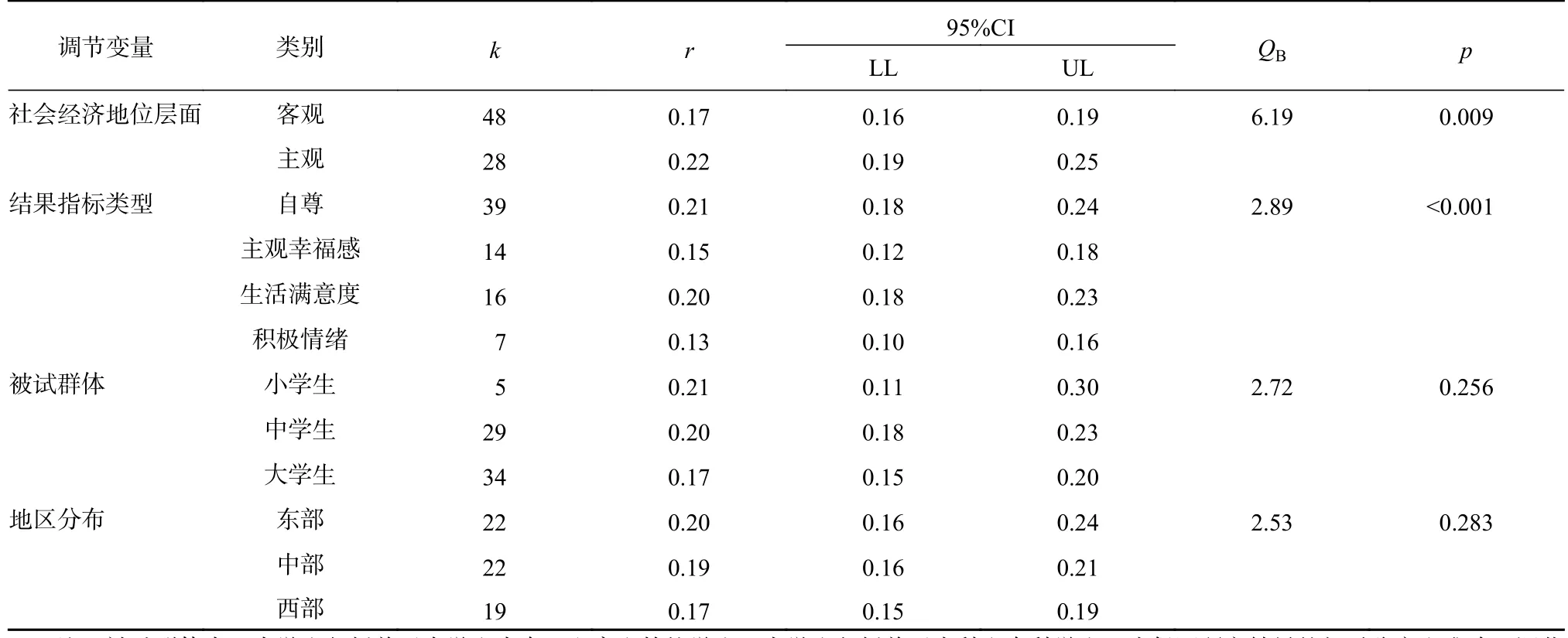

采用亚组分析检验影响社会经济地位和心理健康关系的调节变量(社会经济地位层面、结果指标类型、被试群体和地区分布)。结果如表3、表4所示,社会经济地位不同层面显著调节社会经济地位和心理健康关系(QB=6.19,p<0.01;QB=5.11,p<0.05),其中主观社会经济地位与心理健康相关性要高于客观社会经济地位与心理健康相关性。社会经济地位与心理健康积极指标的关系受到不同结果指标类型的调节(QB=2.89,p<0.001),其中社会经济地位与自尊相关性最高(r=0.21),而心理健康消极指标的调节效应不显著(p>0.05)。此外,被试群体和地区分布的调节效应均不显著(ps>0.05)。

表3 社会经济地位与儿童青少年心理健康积极指标的调节效应检验

表4 社会经济地位与儿童青少年心理健康消极指标的调节效应检验

3.4.2 元回归分析

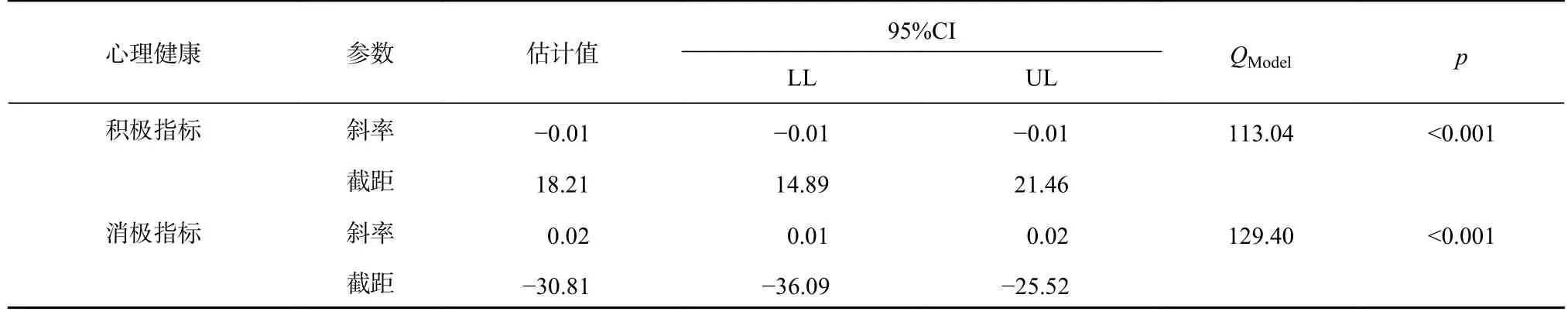

为检验社会发展对社会经济地位与心理健康关系的调节作用,以出版年代为自变量,以社会经济地位与两类指标的相关系数为因变量进行回归分析。结果如表5所示,社会发展显著调节了二者关系(ps<0.001),随着社会发展,社会经济地位与心理健康积极指标和消极指标的相关均会减弱。

表5 社会发展对社会经济地位与心理健康的回归分析

4 讨论

4.1 社会经济地位与儿童青少年心理健康的关系

本研究对我国近十年来社会经济地位与儿童青少年心理健康的实证研究进行了元分析。结果发现,社会经济地位与心理健康积极指标显著正相关,与心理健康消极指标显著负相关,这与国外相关元分析结果一致(Letourneau et al., 2013;Pinquart & Sörensen, 2000)。同时,该结果也支持了家庭投资理论和家庭压力模型,儿童青少年所处的家庭社会经济地位会对其心理健康产生一定影响(Conger et al., 2010)。当前研究表明,对于我国儿童青少年被试,相关理论依然适用,并且得到了相一致的结论。需要注意的是,这一结果无法澄清社会经济地位与心理健康的因果关系,在对二者关系做出推论时需谨慎论述。此外,当前研究还发现较之消极指标,社会经济地位与心理健康积极指标相关性更高,即社会经济地位对个体心理健康的促进作用大于其消极影响。这说明心理健康是包含积极和消极两方面的一种整体状态(Greenspoon & Saklofske, 2001)。以往研究多侧重探讨低社会经济地位对儿童青少年发展的消极作用(Greitemeyer & Sagioglou, 2016; Russell &Odgers, 2020),这启示心理健康工作者仅致力于消除负面心理症状并不意味着心理健康的实现,同时注重对其积极心态的培养可能更有助于心理健康整体水平的提高。这不仅符合积极心理学所提倡的应更多关注与个体发展有关的积极力量,也为当前儿童青少年心理健康教育发展提供了新思路。

4.2 社会经济地位与儿童青少年心理健康关系的调节效应

本研究考察了社会经济地位不同层面、心理健康结果指标类型、被试群体、地区分布和社会发展对社会经济地位与心理健康关系的调节效应。结果发现,社会经济地位的主、客观层面对二者关系起调节作用,主观社会经济地位与心理健康相关性高于客观社会经济地位与心理健康关系,这与以往相关研究结论一致(de Almeida Ferreira, Camelo, Viana, Giatti, & Barreto, 2018;Greitemeyer & Sagioglou, 2016)。从社会认知视角看,个体通常从对客观物质资源的占有程度和主观感知两方面来判断自身的主、客观社会经济地位(胡小勇, 李静, 芦学璋, 郭永玉, 2014)。主观社会经济地位在客观指标基础上还涉及个体内部认知过程,能体察到更细微的社会信息,因此与个体身心健康相关更高(Quon & McGrath, 2014)。并且相对于客观社会经济地位,主观社会经济地位的可塑性更强,从主观层面提升儿童青少年心理健康水平更具实践价值。

心理健康积极指标类型对社会经济地位与心理健康关系起调节作用,消极指标类型不起调节作用。其中,社会经济地位与自尊相关性最高。自尊作为衡量心理健康的重要指标之一,是个体通过社会比较获得的对自我价值的体验与评价,这一过程很可能受到社会经济地位影响(Coopersmith,1967)。研究表明,自尊是社会经济地位影响个体主观幸福感和生活满意度的中介变量(黄明明, 陈丽萍, 2020; 朱晓文, 刘珈彤, 2019),这说明较于其他积极指标,自尊与社会经济地位的联系较为紧密。这也提示研究者今后关注社会经济地位与心理健康的关系时,个体自尊水平是需要重点考察的因素。

被试群体的调节作用不显著。虽然儿童青少年也划分出不同学段,其心理健康状况整体来看有些微差异,但这一差异并未达到显著水平。或许是因为小学生、中学生和大学生同属于学生群体,尚未独立,对自身社会经济地位的判断暂且来源于家庭和周围环境,而这些因素一般较少发生变化。我国近些年对儿童青少年心理健康教育工作的重视也可能改善了其心理状况,故不同学段儿童青少年对社会经济地位与心理健康关系不起调节作用。

地区分布的调节效应不显著。以往也发现不同区域进行的社会经济地位和心理健康的研究结果较为一致(冯永辉, 李慧, 谌梦桂, 2020; 刘志侃,程利娜, 2019; 周佳惠, 2019),这说明二者关系相对稳定。虽然区域之间的确存在经济发展水平差异,但所研究群体的心理健康状况并不仅仅受到经济这一因素影响。研究发现,简单增加收入并不能提升个体生活幸福感,教育医保、健康、人均住房面积、政治参与等均会影响生活满意度(宋丽娜, 西蒙·阿普尔顿, 2014; 姚伟峰, 2013)。近些年国家对中西部地区支援力度加大,尤其对偏远贫困地区的帮扶,也可能缩小区域之间人们的心理健康水平差距。

社会发展的调节效应显著。随着社会发展,社会经济地位与心理健康相关性趋向减弱。根据Chen,Matthews和Boyce(2002)提出的社会经济地位与儿童青少年健康关系的假设模型,认为社会经济地位的影响起初很大,随时间推移其影响逐渐减弱。这或许可为该结果提供支持。此外,现有元分析考察社会发展一般基于文献出版年代,而社会发展带来的影响较为广泛(李松等, 2019;吴玫瑰, 2015)。随着社会发展,一些因素诸如社会发展带来的文化冲击、互联网技术进步和社会关系变化等对儿童青少年心理健康影响更为显著(井世洁, 2018; 桑志芹, 肖静怡, 吴垠, 2016)。这也提示研究者今后纳入社会发展这一因素时应考虑得更全面,而不仅是根据文献出版年代作出分析。

当前元分析研究也存在一些不足。虽然本研究尽可能保证了效应量之间的独立,仍不可避免一些研究同时包含多个效应量,今后可采用三水平元分析模型,进一步细分研究间误差来源,以使研究结果更准确;研究将社会经济地位分为主观和客观层面,而主观社会经济地位也包含个人对家庭和学校地位的感知,未来可进一步探讨主观社会经济地位不同层面与心理健康的关系。

5 结论

本研究结果发现社会经济地位与儿童青少年心理健康之间存在显著相关,社会经济地位与心理健康积极指标关系密切。此外,二者关系还受社会经济地位不同层面、心理健康积极指标类型和社会发展的调节。