粗暴养育和青少年生命意义寻求的关系:一个有调节的中介模型*

2021-11-30邓慧颖孔繁昌

邓慧颖 孔繁昌

(青少年网络心理与行为教育部重点实验室,华中师范大学心理学院,武汉 430079)

1 引言

长久以来,生命意义寻求被认为是理解自身存在的关键心理需求和基本动机(Frankl, 1963)。生命意义寻求是指个体为了确立或增加对生命含义、重要性和目的性的理解,主动寻找生命意义的意愿和努力程度(Steger, Kashdan, Sullivan, &Lorentz, 2008)。当生活的秩序和目的遭到负性事件破坏,并造成生命意义感缺失时,个体就会进行生命意义寻求(Thompson & Janigian, 1988)。寻求更深层次的生命意义是维持自我同一性的重要机制,也是青少年阶段的重要发展内容(Shek,Chai, & Dou, 2021)。因此,考察生命意义寻求的影响因素及其内部机制有助于加深对青少年生命意义的认识,以及给青少年生命意义寻求提供科学指导。

生态系统理论认为,家庭是青少年成长中影响最大的微系统(Bronfenbrenner, 2005)。研究表明,积极教养方式(如情感支持)有助于提升个体的生命意义感(Shek et al., 2021),而消极教养方式(如忽视)会降低个体的生命意义感(Weibel et al., 2017)。作为一种消极教养方式,粗暴养育及其对青少年发展的影响近年来成为研究热点(Li et al., 2021; Wang, Deng, & Du, 2018),但粗暴养育如何影响青少年进行生命意义寻求目前尚未可知。因此,本研究将考察粗暴养育与青少年生命意义寻求的关系及其内在机制。

粗暴养育是指父母对孩子的粗暴行为(如身体攻击、强迫和控制)、粗暴情感和粗暴态度(如厌烦、冷漠和情绪化)(王明忠, 杜秀秀, 周宗奎, 2016)。相比于充满爱与温暖的家庭,生活在粗暴养育情境中的孩子很难从家庭中获得生命意义感。首先,青少年可能将父母粗暴行为(如言语攻击)传达的消极自我信息内化,形成低自我价值感(Wang, 2017)。在这种情况下,青少年需要通过寻找、建立新的意义结构重新诠释自我的存在。其次,父母的粗暴情感及态度(如愤怒、冷漠)使青少年体验到焦虑、抑郁等多种消极情绪(王明忠等, 2016),最终导致生命意义感降低(Weibel et al., 2017)。最后,青少年可能将亲子互动中习得的攻击行为和消极情绪调节策略迁移到同伴交往中(Wang, 2017),导致其难以从良好的人际关系中获得生命意义感(马茜芝, 张志杰,2020)。根据生命意义的缺失恢复观,个体在缺乏生命意义感时会产生寻求生命意义的动机,促使个体进行生命意义寻求(李占宏, 赵梦娇, 刘慧瀛,刘亚楠, 彭凯平, 2018)。因此,粗暴养育可能会降低青少年当前的生命意义感,促使其进行生命意义寻求。因此,本研究提出假设1:粗暴养育正向预测生命意义寻求。

控制感是指个体对能够掌控自身的心理状态、行为以及周围环境,并获得预期结果的感知和信念(Lachman & Weaver, 1998)。Thompson和Janigian(1988)认为,负性事件会破坏个体的控制感,进而激发生命意义寻求动机。粗暴养育作为青少年发展中的重要负性事件,阻碍了其控制感的形成与发展(Benoit Allen et al., 2016)。控制是粗暴养育最主要的表现形式之一,父母采用惩罚、过分干涉等粗暴的方式对待子女,缺乏对子女的自主支持(王明忠等, 2016)。而青春期正是青少年实现分离−个体化的重要时期,他们渴望独立自主的生活,希望摆脱父母的权威和控制(Erikson, 1968)。粗暴养育情境中的青少年在心理或行为上长期受到父母控制,自主性发展受挫,其控制感受到威胁而降低。

另一方面,控制感作为人类的一种基本心理需求,也是生命意义感的重要来源(Costin &Vignoles, 2020)。高控制感的个体具有较高的自主性和自我效能感,其自主需求得到满足,从而促进了生命意义感的建构(Chu & Fung, 2021);低控制感的个体认为自己处于一个不可预测、无法掌控的世界,这对个体的生命意义感形成威胁,促使其进行生命意义寻求(Demirbaş-Çelik &Keklik, 2019; Steger et al., 2008)。因此,本研究提出假设2:粗暴养育通过降低青少年的控制感进而增加其生命意义寻求的程度。

应对方式是当外在或内在要求超出自身资源时个体所采取的认知和行为策略(Lazarus &Folkman, 1984)。它是心理应激(压力)影响个体心理健康的重要调节变量,影响着个体应激反应的性质和强度(Wheaton, 1985)。人们在经受挫折时会表现出“积极”和“消极”两种应对方式(解亚宁, 1998)。积极应对方式(如问题解决、寻求帮助)有助于个体获取应对资源,缓冲负性事件的不良影响(苏志强, 马郑豫, 张大均, 马健云,2021);消极应对方式(如敌对、逃避)则会增加个体的脆弱性,加剧压力事件的负面影响(Simpson,Suarez, Cox, & Connolly, 2018)。

压力缓冲假说(stress-buffering hypothesis)认为,积极因素会缓冲压力带来的负面影响,增强个体应对压力的效能(Chen, Zilioli, Jiang, Wang, &Lin, 2021)。据此可以推论,积极应对作为保护因素使青少年乐观地应对粗暴养育,缓和粗暴养育的不利影响;而消极应对作为危险因素将加剧粗暴养育的负面影响,增加生命意义寻求的程度。以往研究表明,积极应对方式正向预测个体的生命意义感,消极应对方式负向预测生命意义感(李艳等, 2014)。此外,采用积极应对方式的个体相信自己能掌控事件的结果,而采用消极应对方式个体的控制感较低,认为自己的行为不一定能达到预期结果(石怡, 周永红, 曾垂凯, 2015)。因此,本研究提出假设3:应对方式调节粗暴养育与生命意义寻求的直接与中介路径,并且,积极应对会缓和粗暴养育对控制感和生命意义寻求的影响,削弱控制感对生命意义寻求的影响(假设3a);消极应对会加强粗暴养育对控制感和生命意义寻求的影响,增强控制感对生命意义寻求的影响(假设3b)。综上所述,本研究构建了一个有调节的中介模型(见图1)。

图1 有调节的中介模型

2 研究方法

2.1 被试

以班级为单位从武汉市某中学选取高一至高三学生420名参与问卷调查。剔除漏答和作答异常的废卷后,得到有效问卷399份,有效率为95%。其中,男生202名(50.63%),女生197名(49.37%);高一227名,高二67名,高三105名。被试年龄范围为14~18岁(M=15.69岁,SD=1.14岁)。

2.2 研究工具

2.2.1 粗暴养育量表

由Wang(2017)编订,共4道题。采用5点计分,从 1(“从不那样”)到 5(“总是那样”)。要求青少年对父母分别评价,分数越高代表遭受粗暴养育的程度越高。该量表具有良好的信效度(Wang et al., 2018),本研究中该量表的Cronbach’s α 系数为 0.83。

2.2.2 个人自控感量表

参考Pearlin和Schooler(1978)的研究编制而成。该量表为单一维度,共7道题。采用4点计分,从1(“非常不同意”)到4(“非常同意”),1、2、3、5、7题反向计分。分数越高表示个体的自控感越高。该量表具有良好的信效度(刘霞, 申继亮, 2009),本研究中该量表的 Cronbach’s α 系数为0.76。

2.2.3 生命意义寻求量表

由 Steger,Frazier,Oishi和 Kaler(2006)编制,刘思斯和甘怡群(2010)修订,共5道题。采用7点计分,从1(“非常不赞同”)到7(“非常赞同”)。分数越高表明生命意义寻求的程度越强。该问卷具有良好的信效度(Chu & Fung,2021),本研究中该量表的 Cronbach’s α系数为0.87。

2.2.4 简易应对方式量表

由解亚宁(1998)编制,共20道题,包括积极与消极应对两个维度。积极应对包含12个项目,消极应对包含8个项目。采用4点计分,从1(“从不采用”)到4(“经常采用”)。两维度独立计算总分,分数越高表明个体积极/消极应对的水平越高。该量表具有良好的信效度(石怡等, 2015),本研究中积极与消极应对分量表的Cronbach’s α 系数分别为 0.71 和 0.67。

2.2.5 控制变量

被试的性别和年龄对生命意义寻求有影响(Steger, Oishi, & Kashdan, 2009),父母受教育程度和家庭经济水平对粗暴养育有影响(王明忠等,2016),因此将性别、年龄、父母受教育程度和家庭年收入作为控制变量。其中,父母教育有5个水平:1代表“高中及以下”,2代表“专科”,3代表“本科”,4代表“硕士”,5代表“博士及以上”。父亲、母亲平均教育水平分别为2.34(SD=1.06)和2.15(SD=1.05)。家庭年收入有5个水平:1代表“1~10万(不含10万)”,2代表“10~20万(不含 20万)”,3代表“20~50万(不含50万)”,4代表“50~100万(不含100万)”,5代表“100万及以上”,家庭平均年收入水平为2.57(SD=0.94)。

2.3 数据处理

首先,采用SPSS24.0对数据进行描述性统计分析和相关分析。其次,采用Hayes(2013)的SPSS宏程序PROCESS和偏差校正的百分位Bootstrap法进行有调节的中介模型检验,抽取5000个Bootstrap样本估计中介及调节效应的95%置信区间,若置信区间不包含零,说明效应显著。

2.4 共同方法偏差检验

在对可能存在的共同方法偏差进行程序控制(如匿名填写、部分项目反向计分)的基础上,采用Harman单因子检验法进行共同方法偏差检验(周浩, 龙立荣, 2004)。结果表明,特征值大于1的因子共13个,首因子解释的变异量为14.78%,小于40%的临界标准,可认为共同方法偏差影响不大。

3 结果

3.1 描述性统计

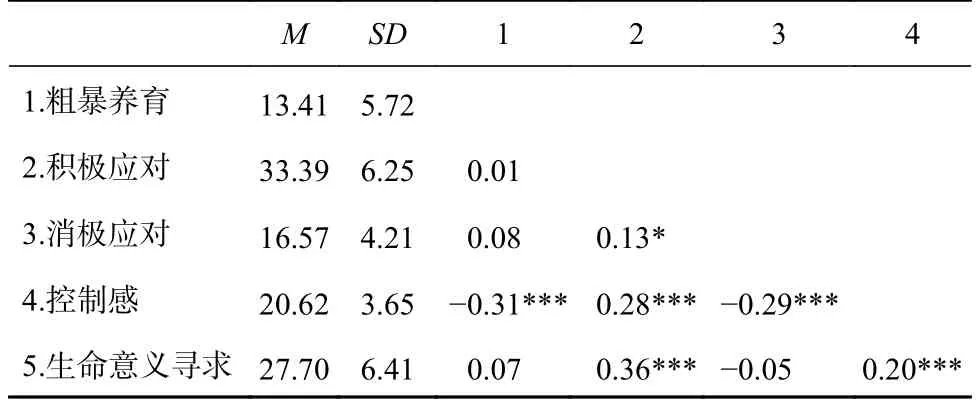

各变量描述性统计及相关分析结果见表1,控制感与粗暴养育、消极应对呈显著负相关,与积极应对、生命意义寻求呈显著正相关。

表1 描述统计及相关分析结果

3.2 有调节的中介效应检验

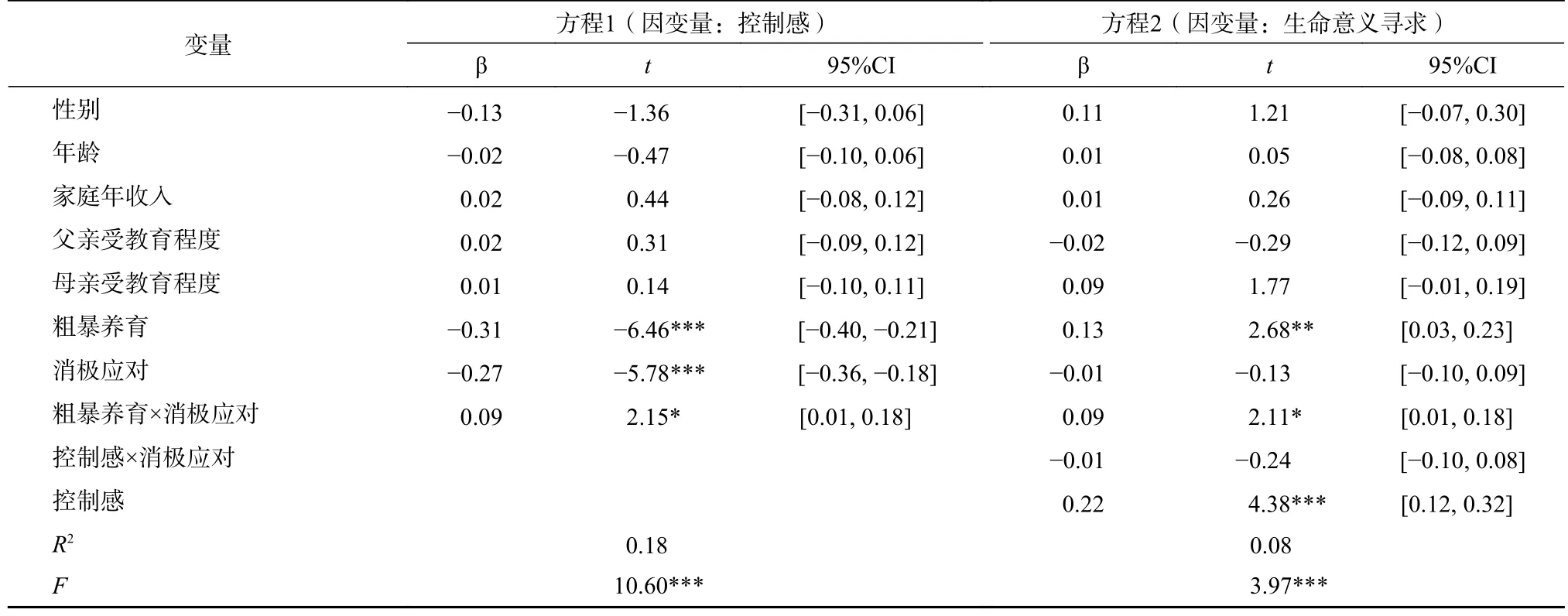

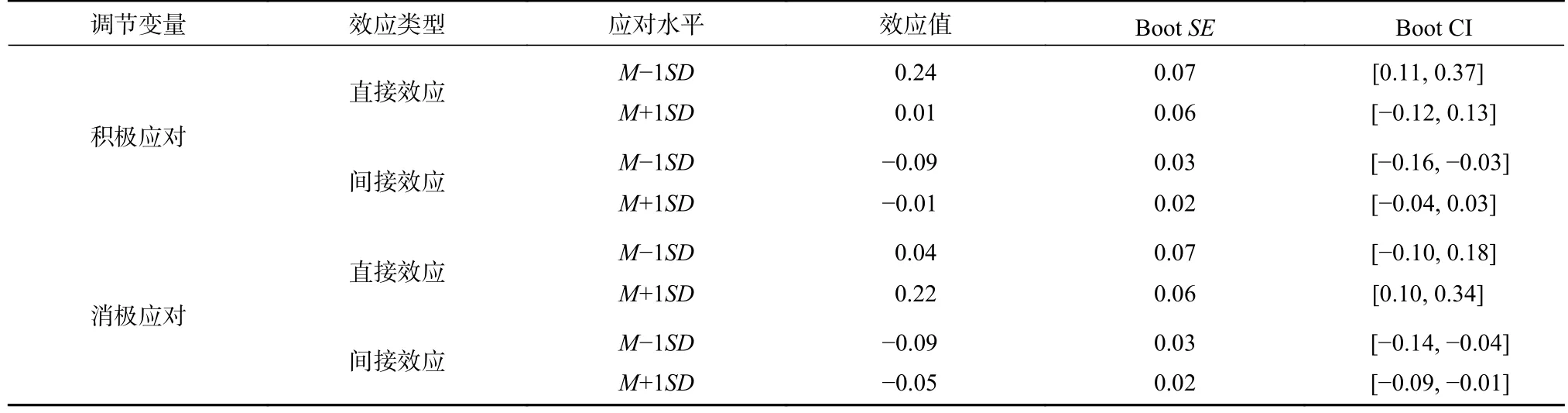

首先,采用Model 4检验控制感在粗暴养育和生命意义寻求之间的中介作用。回归分析表明(见表2),在控制性别、年龄、家庭年收入与父母受教育程度后,粗暴养育对生命意义寻求的预测作用不显著(β=0.07,p>0.05);将控制感纳入回归方程后,粗暴养育正向预测生命意义寻求(β=0.15,p<0.01),负向预测控制感(β=−0.31,p<0.001);控制感正向预测生命意义寻求(β=0.23,p<0.001)。根据温忠麟和叶宝娟(2014)的建议,若c不显著,ab与c’异号,按遮掩效应(suppressing effects)解释,报告间接效应与直接效应比例的绝对值|ab/c’|。因此,粗暴养育通过控制感影响生命意义寻求的间接效应属于遮掩效应,占直接效应的48%。

表2 控制感的中介模型检验

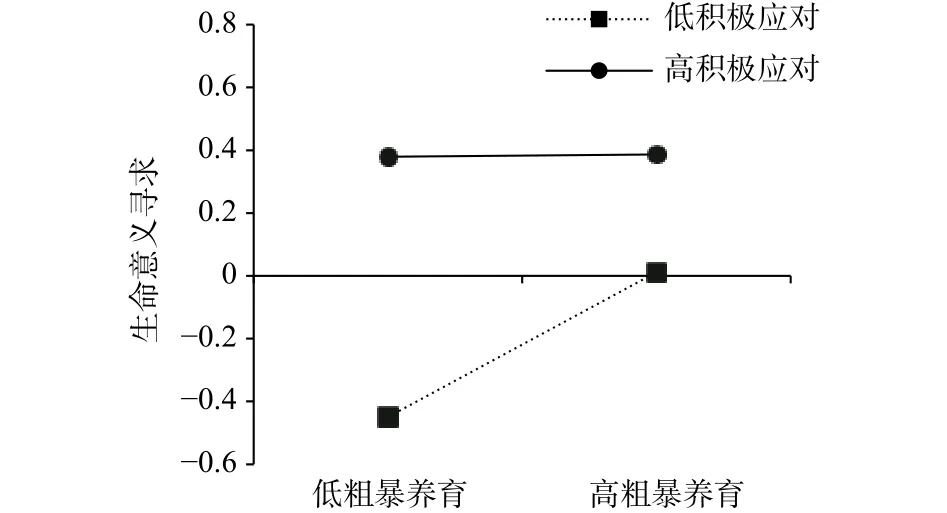

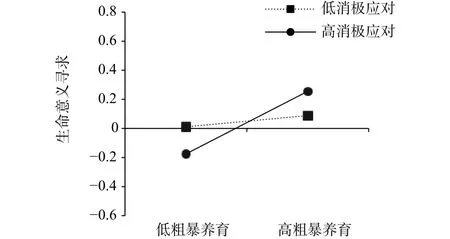

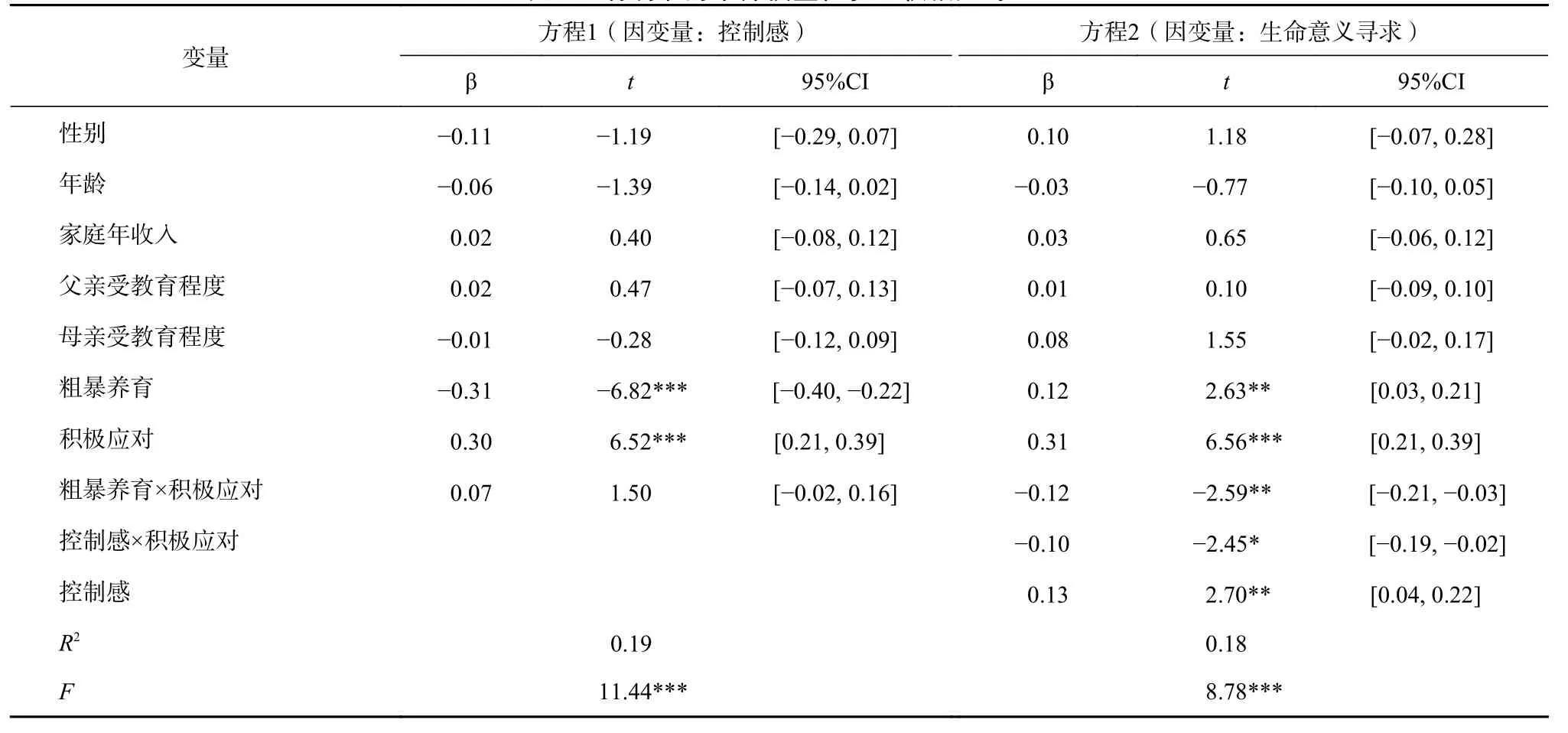

其次,进行有调节的中介模型分析(见表3、表4、表5)。在直接路径上,积极应对的调节效应显著(β=−0.12,p<0.01)。为了更清楚地揭示积极应对如何调节粗暴养育与生命意义寻求的关系,将其按M±1SD分出高、低分组,进行简单斜率分析。结果显示(见图2),积极应对水平较低时,粗暴养育正向预测生命意义寻求(β=0.24,p<0.001);积极应对水平较高时,粗暴养育对生命意义寻求的预测作用不显著(β=0.01,p>0.05),表明随着积极应对水平的升高,粗暴养育对生命意义寻求的正向预测作用减弱。采用与检验积极应对调节效应相同的方法发现,消极应对的调节效应也显著(β=0.09,p<0.05)。简单斜率分析显示(见图3),消极应对水平较低时,粗暴养育对生命意义寻求的预测作用不显著(β=0.04,p>0.05);消极应对水平较高时,粗暴养育正向预测生命意义寻求(β=0.22,p<0.001)。

图2 粗暴养育对生命意义寻求的影响:积极应对的调节作用

图3 粗暴养育对生命意义寻求的影响:消极应对的调节作用

表3 有调节的中介模型检验(积极应对)

表4 有调节的中介模型检验(消极应对)

表5 不同应对方式水平上的直接效应及中介效应

此外,在中介效应的前半段,积极应对的调节效应不显著(β=0.07,p>0.05),但消极应对的调节效应显著(β=0.09,p<0.05)。由图4可知,消极应对水平较低时,粗暴养育负向预测控制感(β=−0.40,p<0.001);消极应对水平较高时,虽然粗暴养育负向预测控制感,但其预测作用较小(β=−0.21,p<0.001),表明随着消极应对水平的升高,粗暴养育对控制感的预测作用减弱。

图4 粗暴养育对控制感的影响:消极应对的调节作用

在中介效应的后半段,积极应对的调节效应显著(β=−0.10,p<0.05),但消极应对方式的调节效应不显著(β=−0.01,p>0.05)。由图5可知,积极应对水平较低时,控制感正向预测生命意义寻求(β=0.23,p<0.001);积极应对水平较高时,控制感对生命意义寻求的预测作用不显著(β=0.03,p>0.05),表明随着积极应对水平的升高,控制感对生命意义寻求的正向预测作用减弱。

图5 控制感对生命意义寻求的影响:积极应对的调节作用

4 讨论

4.1 粗暴养育和生命意义寻求

研究表明,粗暴养育不能直接预测生命意义寻求,这可能与青少年自主性发展有关。随着青少年自主性的发展,他们开始减少对父母的依赖,并在一定程度上脱离家庭,独立寻求生命意义(Demirbaş-Çelik & Keklik, 2019)。此外,遭受粗暴养育的青少年可能会向有相同经历的同伴寻求安慰并得到情感支持(马茜芝, 张志杰, 2020),从同伴关系中获得新的生命意义感。

4.2 控制感的遮掩效应

研究发现,控制感在粗暴养育和生命意义寻求的关系中起“遮掩效应”:即粗暴养育对生命意义寻求的直接效应(c’)与控制感对生命意义寻求的间接效应(b)符号相反,使总效应(c)被遮掩。

与预期一致,粗暴养育负向预测控制感。面对父母的高度控制、消极情绪和态度,青少年失去了自由发展的空间,感到焦虑、恐惧和不安,对自身行为和情绪的掌控能力遭到破坏(Benoit Allen et al., 2016; Wang et al., 2018)。而控制感正向预测生命意义寻求,这与假设2不符。一方面,生命意义寻求是个体重构价值观、信仰以及为个人成长寻找机会的过程(Steger et al., 2008),高控制感的个体通常对生活持有乐观积极的态度,更容易接受生命意义寻求过程中的不确定性(Horswill &McKenna, 1999)。另一方面,控制感本身可能为生命意义寻求提供了动力。控制感强的个体相信自己有能力控制行为的结果,愿意追求有挑战性的目标,采取积极的行动(石怡等, 2015)。因此,粗暴养育通过降低青少年的控制感,进而减弱对生命意义的寻求。

4.3 应对方式的调节作用

本研究发现,消极应对削弱了粗暴养育对控制感的负向影响,积极应对的调节作用不显著。研究表明,粗暴养育的发生同时受到父母自身因素(如人格特质)和环境因素(如家庭经济状况)的影响(王明忠等, 2016)。显然,即使青少年采取积极应对方式,他们可能仍然无法控制或改变这些因素,甚至体验到更多消极情绪,控制感也可能因此降低(Simpson et al., 2018)。另外,消极应对方式不一定产生消极的后果,如“接受现实”和“自己安慰自己”虽被归为消极应对,却能缓解挫折打击(解亚宁, 1998)。相较于积极应对,消极应对仅涉及个体在无力改变压力情境后所做出的认知或情绪上的努力,其耗费的心理资源较少(苏志强等, 2021),青少年的控制感得到一定保护。因此,所谓积极和消极是相对的,应对方式的效果还取决于具体情境。本研究中,消极应对在个体难以控制的粗暴养育情境中也能产生积极结果,对其控制感起到保护作用。

此外,消极应对加强了粗暴养育对生命意义寻求的正向影响,这一结果支持了压力缓冲假说。面对困难或挫折,高消极应对的个体通常处于被动、回避的状态,不会主动寻求解决策略,这将放大粗暴养育对其现有生命意义感的消极影响。因此,采用消极应对的青少年的生命意义感更容易遭受破坏,并展开生命意义寻求,使生命意义感恢复到最佳水平。

本研究还发现,随着积极应对水平的升高,粗暴养育和控制感对生命意义寻求的正向预测作用减弱。根据生命意义的缺失恢复观,当生命意义感远低于目标水平时,个体会努力寻求意义;意义一旦恢复,个体的寻求程度便会减弱(李占宏等, 2018)。而积极应对方式(如寻求支持)有助于个体获取生命意义感(李艳等, 2014)。因此,积极应对缓冲了粗暴养育对生命意义感的消极影响,减少了青少年生命意义寻求的程度。

4.4 实践意义与研究局限

本研究对父母科学养育与青少年意义感培养具有重要启示。一方面,父母应当避免采用言语攻击、控制等粗暴的养育方式,而应采取情感温暖、自主支持等积极养育策略,以提升青少年的控制感和生命意义感。另一方面,要注重引导青少年采取恰当的应对方式调节应激事件产生的负面影响。

本研究仍存在以下局限。首先,限于横断研究设计,本研究无法揭示粗暴养育与生命意义寻求的因果关系,未来应采取纵向设计进一步澄清变量间的关系。其次,采用个体自我报告法测量粗暴养育不够全面和客观。未来可将父母独立报告与学生自我报告结合,全面测评粗暴养育的真实水平。最后,本研究构建一个有调节的中介模型探讨粗暴养育与青少年生命意义寻求的关系,但还存在其他变量(如同伴关系)影响这一关系,未来可纳入这些变量以及考虑其他可能的复杂模型,更加全面地探究两者的关系。

5 结论

(1)控制感在粗暴养育对生命意义寻求的影响中起“遮掩效应”;(2)积极应对在粗暴养育和控制感影响生命意义寻求的关系中起调节作用,积极应对削弱了粗暴养育和控制感对生命意义寻求的正向预测作用;(3)消极应在粗暴养育影响控制感和生命意义寻求的关系中起调节作用,消极应对削弱了粗暴养育对控制感的消极影响,加强了粗暴养育对生命意义寻求的正向预测作用。