构建本科生导师制下创新型人才的模块化培养新模式

2021-11-28张恩来张晶晶陈静黄鸣

张恩来 张晶晶 陈静 黄鸣

摘 要:针对当前导师制在创新型人才培养中存在定位不明确、职责过泛等问题,以模块化教学理论为载体,提出科研与教学相结合的创新型人才培养新模式,并论述其架构、实施规则和模块关系,以形成模块化课程体系。以机械工程专业人才培養模式为应用案例,结合导师研究方向构建理论与实践相结合的模块化课程框架,并通过“挖掘机冷却风扇结构的应力分析与优化”课题的顺利开展,论证文章提出的新模式在人才培养实践中的可行性和有效性。

关键词:导师制;本科生;科研;创新型人才;模块化

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2021)33-0035-04

Abstract: Aiming at the problems of the current tutorial system in the process of cultivating innovation talents, such as unclear positioning and over-responsibility, this paper takes modular teaching theory as the carrier and proposes a new model of innovation talent cultivation combining scientific research and teaching. The paper analyzes and discusses the architecture, implementation rules and module relationships of the model to form a modular curriculum and knowledge system. Taking the mechanical engineering professional cultivation model as a practical case, and combining with the research directions of tutors, a modular curriculum framework is constructed; the smooth development of the project "Stress Analysis and Optimization of Excavator Cooling Fan Structure" demonstrates the feasibility and effectiveness of the proposed model.

Keywords: tutorial system; undergraduate; scientific research; innovation talent; modular cultivation model

随着科技的发展,社会对本科人才的要求是不仅要具有深厚的基础知识和专业技能,更应具备解决实践问题的创新能力。近年来,为了提高本科生人才培养质量,以适应经济发展对高素质创新型人才的需要,一些国家和高水平大学已重视本科生的科研创新能力训练和培养。美国本科生科研理事会(CUR)等机构签署了《关于支持本科生科研、学术和创造性活动之原则的联合声明》,并明确提出本科生科研是21世纪的教学方法;中国颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,提出要充分发挥教育在创新人才培养的重要作用,鼓励本科生投入科研工作。如麻省理工学院创设了本科生研究机会计划(UROP),以资助本科生参与教师的研究项目。

由此可见,培养本科生科研创新能力是大学教育的重要组成部分。大学本科教育是创新型人才培养的关键时期。为了完善本科生的科研创新培养机制,多年来国内越来越多高校推行本科生导师制,如北京大学、浙江大学、中国科学院大学等。从国外导师制产生的历程来看,牛津模式将本科生导师制主要定位于培养本科生科研能力,而哈佛模式则是更全方位地服务学生[1-2]。从出台的相关规章制度看,目前国内大多数高校的本科生导师制的思路主要倾向于哈佛模式,即对学生学习、生活和科研等全方位指导。而张远索等学者[3-4]指出,本科生导师制应该定位于本科生科研能力的培养和提高。

一、问题的提出

科研是学生直接获取知识的重要途径,实践表明,把科研引入大学教学过程,能够较大程度地激发学生的主观能动性和创新能力。需要指出的是,在组织学生参加科研活动时,须结合学生的自我学习能力和课程学习时间。参与科研活动的对象主要是高年级本科生,因为低年级本科生还未具备较为扎实的专业基础和科研技能。因此,当前导师制与本科生科研能力的培养紧密相关,而如何将导师制与本科生科研能力培养进行有效结合,并根据不同本科阶段配以不同的课程及科研训练,以优化创新型人才培养计划,是亟待解决的问题。针对这一问题,周玲妹等人[5]介绍了中国矿业大学实施以创新教学(即大学生创新训练或科研选题训练)为依托的本科生导师制,并探讨其运行机制;戴年红[6]指出,不同类型的导师分别就专业实训、专业拓展、科研训练和学科竞赛等环节实现培养学生的创新能力;米艳等人[7]提出建立科研兴趣小组,让学生主动参与教师的科研项目及各类创新项目;刘文等人[8]在介绍“双导师制”(即全程学业导师和学术科研导师)的实施和作用的基础上,探讨双导师制的改进创新,即增加实践导师,实施“三导师制”。Yuan等[9]详细介绍了山东建筑大学兴趣小组等双导师制的科研能力培养模式,并证明该模式具有较好的实践效果。

不容置疑的是,当前实施的导师制会有利于学生更好地发展,但由于主客观原因造成实践中导师制的作用并没有得到充分发挥,其主要原因包括制度定位模糊,导师制的功能过于求全,职责过泛,学生参与度不够,缺乏对导师和学生的有效考核评价体系等[10]。由此导致本科生导师制容易流于形式,达不到较好的实践效果。因此,有必要将本科导师制贯穿于高校实践教学体系,本文将结合模块化教学理论,提出本科生科研创新能力的模块化培养模式,并探讨其运行机制以优化高等学校创新型人才培养模式。

二、基于模块化教学理论的导师制

该方法的导师制实施是以模块化教学理论为基础,构建本科生科研创新能力培养的新模式,旨在让学生在掌握专业知识和技能的基础上,产生对科研的浓厚兴趣,充分发挥科研探索的主动性和提高学生的科研创新能力。

所谓的模块化教学理论是20世纪70年代初由国际劳工组织提出的以现场教学为主,以技能培训为核心的一种教学模式。它把教学过程中理论与实践进行有效整合,把复杂的课程体系分为若干个相互关联模块,通过这些模块把相互渗透的教学内容形成一个有机的整体。

(一)课程体系模块化规划

本文涉及的模块化教学理论是基于狭义的课程模块化,也就是以导师研究方向为线索,课程主体结构保持不变,不同方向对应的新内容以模块形式增加,构建不同层次的课程模块。一般本科教育普遍采用四年制,整个课程体系的模块化规划如表1所示。

本培养模式针对专业总体培养目标选择性对课程模块进行适当调整,规划细则可如下:

1. 在本科一年级,采用基础课程模块,课程内容涵盖思想道德、法律、历史、体育、心理健康、计算机技术基础、大学英语、高等数学、大学物理等。培养学生正确的价值观,提高本科生综合素养。该学年以专业课导论或讲座为载体,激发学生对本专业的学习兴趣,让学生潜移默化中形成创新意识,需要指出的是,针对该年级的本科生导师应引导学生多阅读专业领域的经典著作,不鼓励本科生过早参与科研。

2. 二年级是掌握专业基础知识的重要阶段,这一阶段中学生开始学习专业理论知识,导师可以創造机会让学生参与科研研究的辅助性工作(如查阅课题的相关文献资料、参加学术讲座等),培养学生的创新精神。该阶段对应专业基础课程模块,为了有助于学生在相关的研究方向与领域间转换,前四个学期的基础课程模块对于不同研究方向是一致的。

3. 经过前两年的基础知识储备,本科生可学习难度较大的专业类课程模块。在掌握专业基础知识并结合导师研究课题基础上,本科生可根据科研兴趣选择合适的研究方向课程模块。同时可以根据兴趣爱好或不足,选择个性化课程模块,主要分为两部分:公共选修课,以供学生学习其他学科知识,以更好适应社会的需求;专业方向选修课,以进一步丰富本科生掌握科研创新技能。在这一学年,导师要引导学生选择合适的研究课题,并就研究内容提出具体的分段目标,创造机会让学生参与科研工作,有效提高学生的创新思维。这一阶段的科研工作主要是文献的总结,确定课题目标,理清研究过程,明确技术路线等。

4. 实践性课程模块将集中在四年级,旨在培养学生的实际技能操作能力和理论联系实际的分析能力,该模块可以由基础实践、专业实践和科研创新三个子模块组成。在这一学年里,本科生要运用所学的专业知识进入到真实的已确定的课题研究工作中,该研究课题可以作为创新训练项目或毕业设计或论文,该阶段的研究工作将对本科期间所学的知识进行综合检验和实际应用,有效提高学生的创新能力。

本文以教学和科研相融合为途径,探索具有科研创新能力的本科生模块化培养新模式。每个模块的运作和协作,可以根据专业具体的培养目标和创新型人才培养的需求进行合适的选择和调整,保证教学与科研共同发展,相得益彰,实现模块子目标与本科生人才培养整体目标的有效分化和统一。

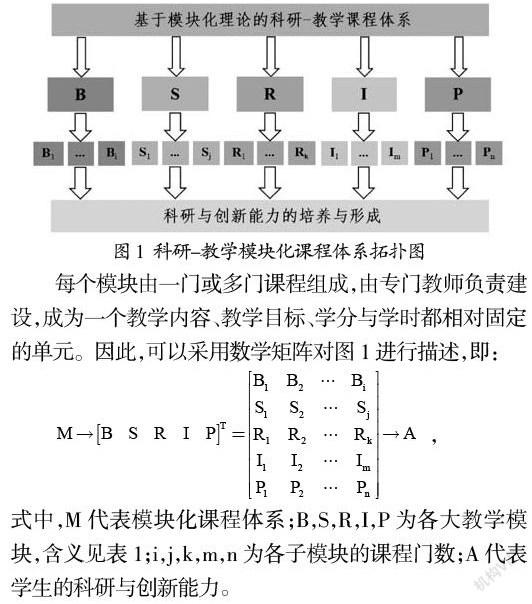

(二)课程体系模块化拓扑结构

为了满足创新型本科人才的社会需求,整个模式的培养过程可分为五大模块,每个大模块根据相应的规则和子目标又分为若干子模块,由此将形成一个层次课程体系结构,如图1所示,这样既保证专业课程要求,又能有效兼顾不同兴趣学生参与科研创新活动的需求。

每个模块由一门或多门课程组成,由专门教师负责建设,成为一个教学内容、教学目标、学分与学时都相对固定的单元。因此,可以采用数学矩阵对图1进行描述,即:

式中,M代表模块化课程体系;B,S,R,I,P为各大教学模块,含义见表1;i,j,k,m,n为各子模块的课程门数;A代表学生的科研与创新能力。

大模块之间相互关联,相互影响,即模块B是模块S的基础,模块S又是模块R的基础,模块之间由右到左层层递进,相互支撑;而子模块之间需要相互独立,以避免课程之间内容的重复教学。由于模块以培养本科生能力为目标,因此不需要过于强调模块之间的内在数学逻辑关系。

整个模块化课程体系以导师为主导,以学生为主体,不同的研究方向形成不同的R模块,学生根据导师提供的课题进入相应模块,不同模块制订对应的科研进展计划,同一模块内的参与人可以共同承担科研项目任务,定期组织研讨会和学术论证。

因此,该模式可以把科研工作所需的专业知识和技能渗透到教学体系,让学生在导师的指导下较全面地完成一个项目的研究工作,学生能够切身体验项目从选题、设计到研究、实施的全过程,从中较为系统地掌握科研方法和技能,从而提高本科生的实际动手能力、分析和解决问题的综合应用能力,并在此过程中培养了本科生的科研思维和创新技能。

三、培养模式的实践应用

该模式已在作者所属单位的机械工程专业展开应用,该专业是一门实践性很强的学科,因此本科生需要系统地掌握专业理论知识,更需具有解决实际工程问题的应用能力。根据专业的建设目标和现有教师的科研课题资源,构建了机械工程专业本科生的模块化课程体系,以论证该模式的可行性和有效性,激发本科生的科研兴趣和提高创新培养水平。

(一)课程体系架构

该专业的模块化课程体系内容为:B模块中的专业基础模块B2课程有画法几何与工程制图、电工电子学/实验、理论力学、材料力学、机械原理、机械设计、工程材料及成型技术、互换性与技术测量、计算机辅助设计,总学分31.5,占整个课程所需学分的比例为18.3%;S模块包括5门课程,分别为机械制造技术基础、液压传动、可编程控制器、数控技术与编程和机器人技术基础,总学分13,占比7.5%;R模块根据导师的研究课题分为三个方向的子模块,即R1机械设计方向、R2机械制造方向和R3机械电子方向,对应研究方向模块的课程为:机械制造工艺学、机械系统设计、机械优化设计和有限元分析;机械制造工艺学、特种加工、模具设计与制造和机械制造装备设计;单片机原理及应用技术、执行元件及控制、机电一体化系统设计和工控组态软件。每个子模块4门课,8.5个学分,占比4.9%;个性化模块I的课程安排具有较大选择空间,本科生根据个人爱好、科研兴趣、导师课题需要等合理选择课程,只需修满8个学分即可,占比4.6%;实践课程模块P共有45个学分,占较大比例26%,以强调理论与实践是不可分割的关联,通过基础理论和专业知识指导实践活动,以检验知识应用的适应度。

(二)工程实例应用

本文提出的将科研与教学相融合的本科生创新能力的模块化培养新模式,需要通过实际工程课题进行实践教学应用。导师课题“挖掘机冷却风扇结构的应力分析与优化”融入教学模式的过程及其研究情况如下:该课题属于机械设计方向,涉及课程体系的模块有B2模块、S模块、R1模块、I模块和P模块。其中I模块中导师指定的课程有现代设计理论与方法、机械系统创新设计;P模块的内容有机械原理/机械设计课程设计、专业课程设计、毕业实习和毕业设计。本次课题的研究工作由两名本科生承担,从大三开始接触该课题,直到大四下学期完成课题的研究任务。该课题可较好地检验学生计算机辅助机械设计、建模和优化的应用能力,提升了分析和解决工程问题的科研技能。

四、结束语

导师制是提升本科创新型人才培养能力和推动本科教育内涵式发展的重要举措。然而在实践过程中,由于缺乏准确角色定位、承担职责过多等问题导致导师制未能充分发挥作用。本文探寻导师制与本科生科研创新能力培养的有效结合途径,提出以导师课题研究方向为线索、理论教学与科研创新实践相结合的模块化培养新模式。以模块化教学理论为载体,对本科生创新型人才培养过程进行模块化定位和划分,分析子模块目标、实施规则和拓扑结构,论证模块间的关联性,即五大模块间逐层递增,相互支撑,而子模块之间相对独立。

该模式已成功应用于机械工程专业创新型人才的培养,根据专业的培养目标和导师研究方向,建立了包含3个研究方向子模块的模块化课程体系。以“挖掘机冷却风扇结构的应力分析与优化”为工程案例,介绍其子模块的具体内容及目标。实践证明,经过该模块化课程体系的培养,本科生已基本具备分析和解决工程问题的科研创新能力。该案例的实践教学应用可以为其他专业创新型人才培养提供借鉴意义。

参考文献:

[1]畅肇沁.牛津大学导师制下学生学习模式探索及启示[J].中国高教研究,2018(10):63-67.

[2]过勇.本科教育的组织模式:哈佛大学的启示[J].高等教育研究,2016,37(1):61-73.

[3]张远索,崔娜,董恒年.基于导师制的本科生科研能力培养模式研究[J].西部素质教育,2016,2(9):1-2.

[4]岳宗福.本科生全程导师制:实践路线、模式比较与经验反思[J].扬州大学學报(高教研究版),2018,22(2):54-59.

[5]周玲妹,朱学帅,封萍,等.本科生全程导师制实施模式探索[J].教育教学论坛,2018(11):130-131.

[6]戴年红.基于创新能力培养的导师制实践教学模式探索——以湖南科技大学公共事业管理专业为例[J].当代教育理论与实践,2018,10(1):57-60.

[7]米艳,王婷,罗伟强,等.基于导师制“科研兴趣小组”的化学化工类本科生创新能力培养路径研究[J].教育现代化,2018,5(55):5-6+25.

[8]刘文,应斯斯,刘岩.心理学专业本科生“双导师制”到“三导师制”实施的探索与展望[J].黑龙江高教研究,2017(6):144-146.

[9]X D Yuan, J Li, G L Yuan. The cultivation mode about the ability of scientific research of undergraduate based on the dual-tutorial System[C]//Proceedings of the 2015 international conference on power electronics and energy engineering,2015,20:255-257.

[10]李东风.本科生导师制有效实施的实证探讨[J].南昌航空大学学报(社会科学版),2018,20(2):111-117.