凝血功能检验在心脑血管疾病预后判断中的价值

2021-11-28石庆衡陆建敏

石庆衡,陆建敏

(1.黎平县人民医院检验科;2.黎平县人民医院内四科,贵州黔东南州 557300)

近年来,全球的心脑血管疾病的发病率都呈现出显著增高趋势,位居各种死因的首位,严重威胁人们的生命健康。心脑血管疾病具有较高的致残率、致死率,且发病较为突然,一旦处理不及时,则可严重影响患者的预后。随着相关研究的不断深入,大量文献研究显示,凝血因子、吸烟史及年龄等为心脑血管疾病发生的影响因素,其中凝血因子是心脑血管疾病发生的高危影响因素[1-2]。为此,本研究回顾性分析了100例心脑血管疾病患者的临床资料,旨在探讨凝血功能检验在心脑血管疾病预后判断中的价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析黎平县人民医院2019年1月至2020年7月收治的100例心脑血管疾病患者的临床资料,根据入院后各项指标检测结果分组,将有3个以下指标比正常值增加或降低小于30%的归为研究A组,有3个或以上指标低于或高于正常值30%的归为研究B组,各50例;并选择同期50例体检正常人员作为参照组。参照组研究对象中男性、女性分别为26、24例;年龄42~64岁,平均(55.4±1.5)岁。研究A组患者中男性、女性分别为25、25例;年龄41~63岁,平均(55.3±1.4)岁;冠心病20例,脑出血17例,脑梗死13例。研究B组患者中男性、女性分别为24、26例;年龄40~62岁,平均(55.4±1.2)岁;冠心病21例,脑出血19例,脑梗死10例。3组研究对象一般资料比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),组间可行对比。纳入标准:研究组患者均符合《全科诊疗指南》[3]中的相关标准者;研究组患者均经心电图、头颅CT或MRI扫描确诊,且于发病48 h后入院者;参照组研究人员未存在心脑血管疾病者;所有纳入对象均无凝血功能检查禁忌证者等。排除标准:患有其他严重脏器性疾病、精神障碍疾病者;合并凝血机制障碍者;合并贫血、淋巴瘤、白血病等血液系统疾病者等。本研究已经院内医学伦理委员会审核批准。

1.2 研究方法 研究组患者均根据患者病情给予针对性治疗,对于进展缓慢的脑干出血、脑实质出血伴脑室出血者可给予CT引导下立体定向血肿吸除术;无脑疝症状者可给予保守治疗;无生命体征改变且血肿较小者可给予小骨窗血肿清除术;对于生命体征紊乱且血肿较大者可给予常规去骨瓣减压术或大骨瓣开颅血肿清除术等。均于研究组患者治疗前与参照组入院后采集空腹静脉血5 mL,常规抗凝后取血浆,采用放射免疫法检测内皮素 -1(ET-1),全自动血凝分析仪检测抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)、纤溶酶原激活剂抑制物 -1(PAI-1)、血栓调节蛋白(TM)、D- 二聚体(D-D)5项指标,并于治疗1周后,再次对患者进行凝血功能指标的检验,分析其凝血功能变化情况。并于治疗后跟踪随访6个月。

1.3 观察指标 ①对比研究组患者治疗前后与参照组研究对象的凝血功能指标。②观察随访期间研究A组与研究B组患者良好、病残的情况,根据第四界心脑血管疾病会议提出的神经功能缺损程度评估标准,将0~2级归为良好,3~7级归为病残[4]。③随访6个月后对患者再次进行凝血功能指标的检测,对比研究组不同预后(良好、病残)患者各项凝血指标的差异。

1.4 统计学分析 采用SPSS 20.0统计软件分析本研究数据,计量资料以(±s)表示,采用t检验,多组间计量资料比较,采用重复测量方差分析;计数资料以[ 例(%)]表示,采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

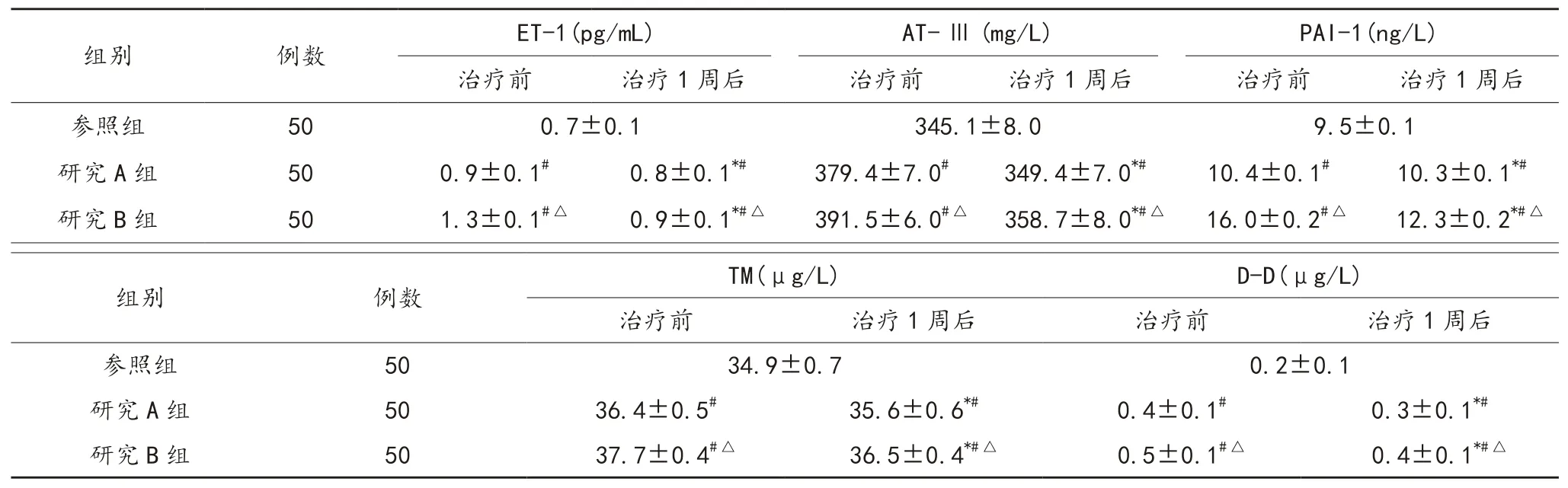

2.1 3组研究对象凝血功能各项指标 与治疗前比,治疗1周后研究组患者ET-1、AT-Ⅲ、PAI-1、TM、D-D均降低,但研究B组高于研究A组;而治疗前后研究组患者ET-1、AT-Ⅲ、PAI-1、TM、D-D水平均高于参照组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表1。

表1 3组研究对象凝血功能各项指标比较(±s)

表1 3组研究对象凝血功能各项指标比较(±s)

注:与治疗前比,*P<0.05;与参照组比,#P<0.05;与研究A组比,△P<0.05。ET-1:内皮素 -1;AT- Ⅲ:抗凝血酶Ⅲ;PAI-1:纤溶酶原激活剂抑制物 -1;TM:血栓调节蛋白:D-D:D- 二聚体。

?

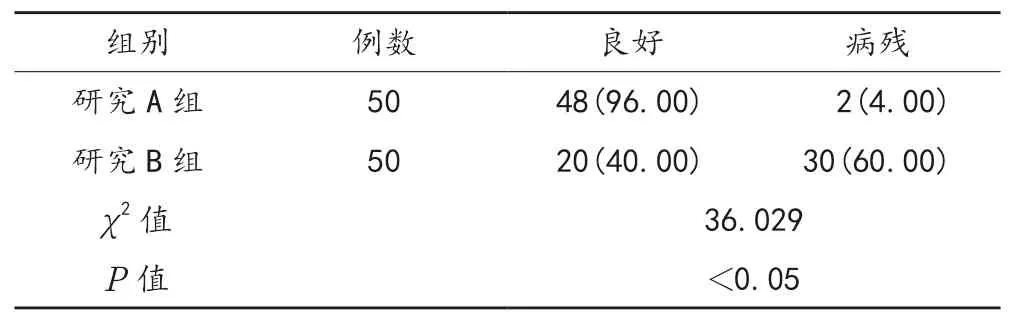

2.2 研究组患者预后分析 6个月随访期间,研究组患者中有68例患者病情转归情况良好,良好率为68.00%;32例病残,病残率为32.00%。研究B组患者预后良好率低于研究A组,病残率高于研究A组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表2。

表2 研究组患者不同预后比较[ 例(%)]

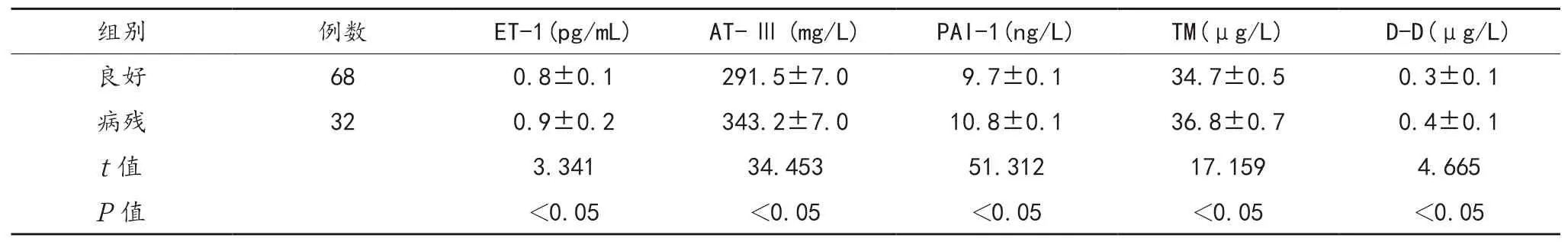

2.3 研究组不同预后患者凝血功能指标 病残组患者ET-1、AT-Ⅲ、PAI-1、TM、D-D水平均高于良好组,差异均有统计学意义(均P<0.05),见表3。

表3 研究组不同预后患者凝血功能指标比较(±s)

表3 研究组不同预后患者凝血功能指标比较(±s)

?

3 讨论

目前,心脑血管疾病是临床十分常见的病症,动脉粥样硬化、脑血管畸形及动脉瘤都是心脑血管当中常见的疾病类型,其具有起病急,发病率、致残率、死亡率、复发率高,以及并发症多的特点,且患者的整体预后情况也较差。现阶段,我国心脑血管疾病的患病人数仍在不断增加,每年因该病死亡的患者可占总死亡构成的41%,甚至还有增加的趋势[5]。所以,如何让心脑血管疾病患者的诊疗水平得到显著提升,已成为了当前该类疾病治疗当中的关键内容。

近些年研究中发现,凝血功能指标和心脑血管疾病之间存在着相关性,随着对止血和血栓等内容研究的持续深入,临床逐渐认识到检测凝血功能指标在心脑血管疾病的诊断及预后中都有很重要的临床作用[6]。ET-1作为促血管收缩因子,其大量滞留在毛细血管中可导致脑水肿的发生,从而出现颅内压增高现象;当心脑血管疾病发作时,AT- Ⅲ是最早被消耗的一项因子,当其被过度消耗后,机体血液可出现高凝现象;PAI-1是纤溶抑制物,其活性增高多见于脑血管疾病的急性发作时期,可抑制纤溶酶原激活物的激活作用,从而无法发挥纤溶活性;TM在调节血栓形成的过程中,作用机制较为复杂,具有维持机体凝血与抗凝血平衡的作用;D-D是纤维蛋白单体的特异性降解产物,其与脑出血关系密切,当机体处于高凝状态,其水平就会随之上升[7-8]。本研究中通过观察正常人群与心脑血管患者各项凝血指标变化发现,与治疗前比,治疗1周后研究组患者ET-1、AT- Ⅲ、PAI-1、TM、D-D均降低,但研究B组高于研究A组;而治疗前后研究组患者ET-1、AT- Ⅲ、PAI-1、TM、D-D水平均高于参照组,证实了各项凝血指标的变化与心脑血管疾病的发生、发展的相关性,可随疾病的严重程度出现相应变化。而进一步通过6个月的随访发现,研究B组患者良好率低于研究A组,病残率高于研究A组,且病残组患者ET-1、AT- Ⅲ、PAI-1、TM、D-D水平均高于良好组,则提示了心脑血管疾病各项凝血功能指标变化可用来评估患者后期预后情况,早期凝血功能指标变化较大的患者,可影响后期预后,因此,若临床一旦发现心脑血管疾病患者出现凝血功能异常时,则需及时给予患者相应治疗或手术,降低颅内压,恢复患者血管的调节功能,以防止凝血功能的进一步恶化,进而改善患者预后。

综上,各项凝血指标的变化与心脑血管疾病的发生、发展具有一定的相关性,且早期凝血指标变化越大的患者,预后越差,因此心脑血管疾病患者接受临床检验凝血功能指标,对早期疾病的改善有一定的参考价值,进而防止凝血功能的进一步恶化,以改善患者预后,值得在临床实际中推广。