主题性研究型教学设计的“五化”策略

2021-11-27周信达

摘要:主题性研究型教学设计是《普通高中美术课程标准(2017年版2020年修订》)“教学设计建议”中倡导的美术教学的重要抓手,是高中生美术核心素养在课堂教学中落地的着力点,可以避免单元教学出现的空洞化、表面化和一课一主题呈现出的碎片化、机械化样态。因此,在主题的内在表现上,需要美术知识结构系统化;在主题的素养导向上,追求美术学习目标精准化;在主题的学习层级上,强调美术要素提炼序列化;在主题的过程引领中,体现美术学习知识境脉化;在主题的任务检测上,指向美术学习评价质性化。

关键词:主题性研究型教学;美术鉴赏;主题学习

美术是一种视觉艺术,是“难以言表”的情感体验和精神世界的视觉呈现。鉴赏美术作品的视角、审美感觉的敏锐度以及在义务教育阶段积累的艺术涵养等因素,决定了高中生的鉴赏层次。人美版高中美术必修教材的美术鉴赏模块第一单元的《素养与情操——美术鉴赏的意义》的学习,是学生开启美术鉴赏学习的“进门课”。本主题学习,笔者尝试运用《普通高中美术课程标准(2017年版2020年修订)》中倡导的主题性研究型教学,聚焦主题和研究,开展富有自主性、挑战性、进阶性的美术学习活动,为学生接下来美术鉴赏过程和方法的学习打下基础。

一、主题的内在表现——美术知识结构系统化

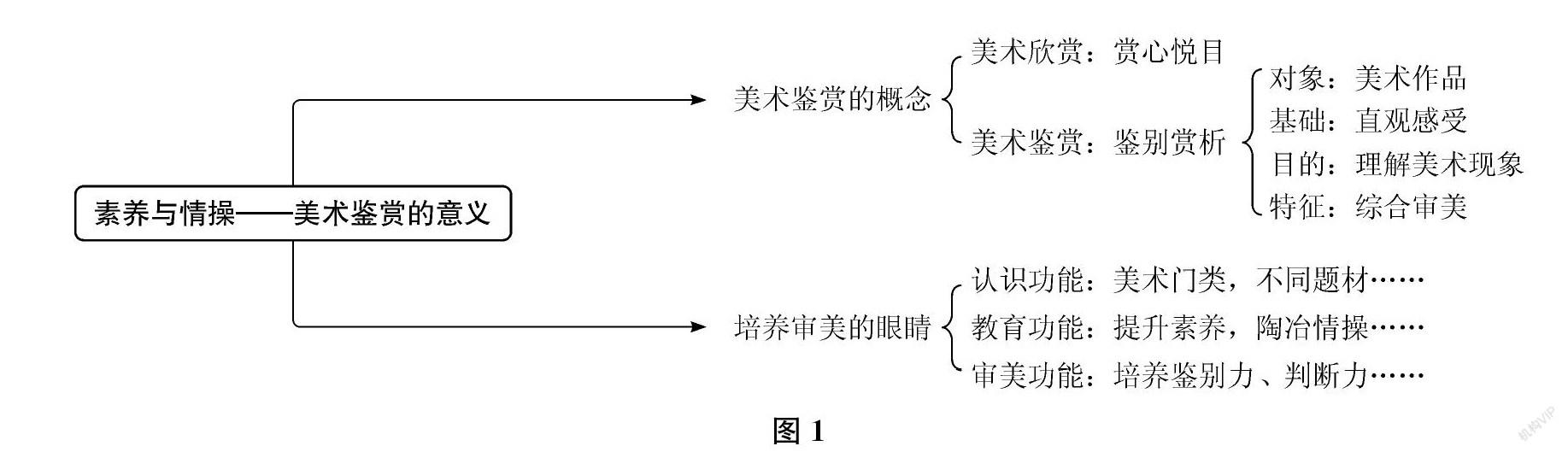

美术教材中涉及的知识是主题的内在表现。处理好美术教材知识的思想性和科学性、美术知识与技能学习的深度和广度,精选美术知识,按照学生美术学习的年龄阶段特点组织学习内容,使美术知识结构系统化,是主题性研究型教学设计首要考虑的问题。《素养与情操——美术鉴赏的意义》这一主题对应的美术核心知识是美术鉴赏的概念和意义,教学设计的第一步便是让零散化的美术学习知识结构系统化。图1是本课的结构化学习内容。

二、主题的素养导向——美术学习目标精准化

从“教学目标”转变为“学习目标”,是核心素养时代以学生为本进行教学设计的具体表现。美术学科的核心素养需要在学习目标中进行精准落实。在图像识读方面,学生在初中阶段已经较为系统地学习了“欣赏·评述”美术学习领域的内容,积累了较为丰富的欣赏美术作品的经验,但是更多停留在感知、想象等感性的认知水平。在审美判断方面,高一学生有一定的美术知识技能和相应的美术表现素养,储备了相对浅层次的视觉感知经验,初步具有感受、体验、鉴别和赏析各类美术作品的能力。在文化理解方面,学生在初中美术学习中,对中外美术史有一定的了解。

基于对“图像识读”“审美判断”“文化理解”三方面素养的分析,本主题的学习聚焦美术鉴赏的概念和意义,具体的学习目标是:学习美术鉴赏的概念,分辨美术鉴赏和美术欣赏的区别,厘清美术鉴赏活动与日常生活的关系;在感知与理解美术作品活动中,积累审美经验;在绘画门类的互鉴中开阔审美视野;在引经据典中陶冶审美情操;借助奥理冥造提升审美能力。通过美术作品学习评价记录表,探索美术作品的观看之道,感受美术鉴赏活动对促进学生全面成长的益处,从而理解美术鉴赏的意义。

三、主题的学习层级——美术要素提炼序列化

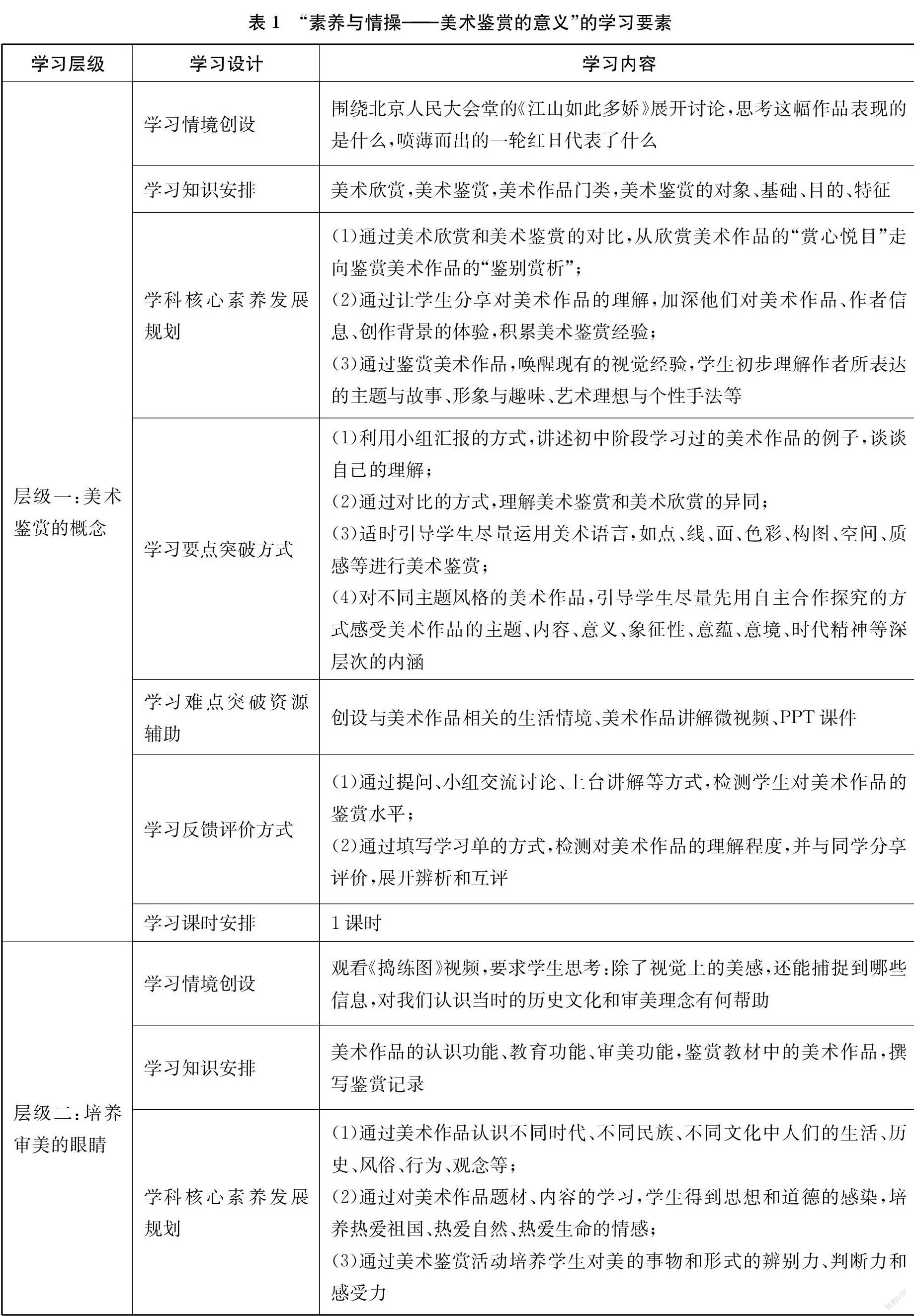

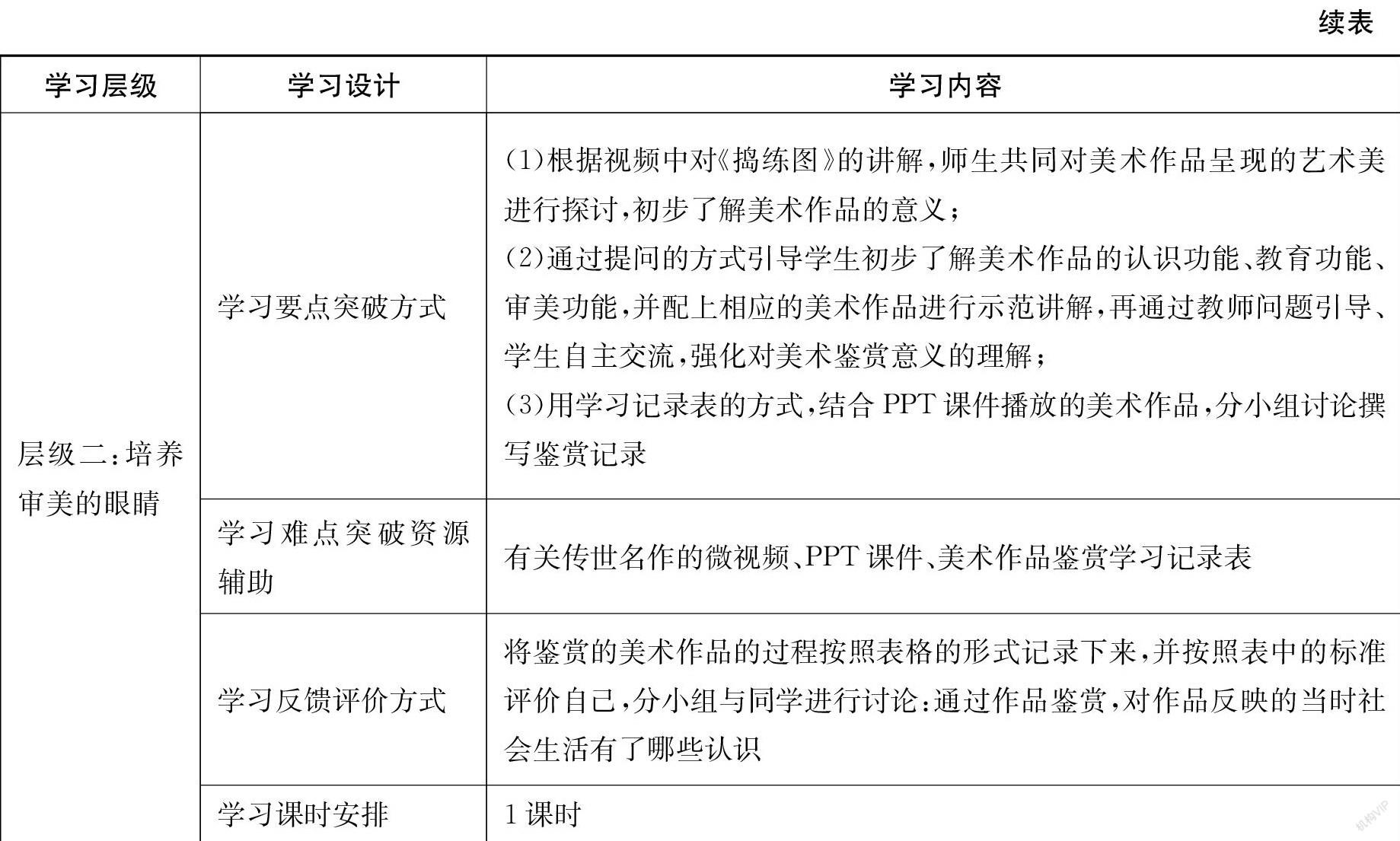

本主题分为两个学习层级(美术鉴赏的概念和培养审美的眼睛),每一个层级的学习包括学习情境创设、学习知识安排、学科核心素养发展规划、学习要点突破方式、学习难点突破资源辅助、学习反馈评价方式、学习课时安排7个要素,体现了美术学习要素的序列化特征(详见下页表1)。

四、主题的过程引领——美术学习知识境脉化

学习知识的境脉化在当下知识爆炸的时代显得很有必要,因为“知识”唯有被置于具体的境脉中才富有意义,这种被链接起来的“知识”才能臻于深度理解。教师可以通过情境创设、资源辅助、学生审美体验和讨论交流等方式,设计具有挑战性的学习任务,让学生通过自主性、进阶性的美术学习活动,理解美术学科知识的本质,体验和掌握美术鉴赏的意义,创造性地解决美术问题。

(一)以问题为导向,激发学生的鉴赏兴趣

学生对美术鉴赏的学习是一个螺旋上升的过程,每次的鉴赏活动都可能诱发新体验、新发现。激发学生的观看兴趣,需要将基本问题和方法贯通于不同学习主题中,让他们通过对作品的造型、色彩、构图、材质、肌理以及细节的观看,获得视觉感受,进而鉴别、比较、分析和评价,在“看”的经验中展开美术鉴赏学习。

在主题学习的开始,幻灯片出示《江山如此多娇》作品照片,引导学生讨论:

1.这幅作品表现的是什么?

2.喷薄而出的一轮红日代表了什么?

如此,培养学生的图像识读能力和家国情怀。两个问题的设计直接指向美术鉴赏,使学生对作品有更深层次的思考。

中国画是我国优秀传统文化的重要内容,凝聚着中华民族博大精深的哲学、思想和社会价值观的精髓,体现了中华文化传统、审美观念和情感认同。中国画有一个特点是奥理冥造。奥理冥造为北宋沈括所言,就是说要大胆地想象与幻化。中国画之美,舍形而悦影,妙在似与不似之间,或奥理冥造,或以书入画。

在主题学习中,幻灯片出示齐白石作品《荷花影》,从物理学的视角,请学生回答以下3个问題:

1.水中荷花的影子是倒影,但画面中的影子是正的,为什么?

2.在有波纹的水面,影子是散乱的,但画面中的影子不散乱,为什么?

3.我们知道,水中的倒影只有在岸上才能看见,但蝌蚪却争着追逐看不见的影子,为什么?

鉴赏齐白石的《荷花影》,学生知道了美术鉴赏不能囿于美术学科,这是对自身的美术鉴赏能力提出挑战。作为高一年级的第一节美术鉴赏课,鉴赏中国画可以激发学生对中国文化的认同。学生对3个问题的思考,可以拓宽美术作品的鉴赏视角,引发对美术鉴赏意义的探索与思辨,获得美的滋养和审美能力的提升。

(二)以比较为议题,丰富学生的鉴赏知识

议题一般是指具有讨论价值的题目。在广泛的文化情境中学习美术,促进学生的审美判断和文化理解,需要在比较中不断挖掘美术鉴赏的价值,通过议题强化学生同周围世界联系的意识,理解美术鉴赏的意义。

讲到美术鉴赏,学生就会想到初中阶段的美术欣赏。美术鉴赏和美术欣赏有相同之处,表现在:两者都包含“赏”字;都是在接受美术作品的过程中发生的;都是从对美术作品的直觉式体验入手。但两者之間还存在着明显的差异,表现在:美术欣赏注重领略作品的视觉(形式)美感与趣味,是“赏心悦目”式;美术鉴赏更强调在体验的基础上对作品内涵与价值做深入的探究与评判,其深度与内涵都超越了美术欣赏。在教学中,教师可以通过引导学生以美术欣赏和美术鉴赏的比较为议题,进行小组讨论,合作探究讨论并归纳两者的相同点和不同点。

美术鉴赏既是一个抽象的名词,又是一个大概念。“鉴”,一般认为是鉴别、仔细看的意思。“鉴”的内涵丰富,涉及美术作品的作者、创作年代、创作材料、表现手法、美术语言等这些直接呈现的内容,以及隐含在美术作品背后的社会、历史、文化背景等相关知识;“赏”包含欣赏的内容,指的是通过欣赏,获得对美术作品的感受、体验、联想,并与个人的审美经验相结合,进行综合的审美判断。通过对“鉴”和“赏”的讲解以及对美术鉴赏和美术欣赏的对比,学生在理论上对美术鉴赏有了较为深刻的理解,为接下来的美术鉴赏做好铺垫。

我们知道,美术的门类一般包括绘画、建筑艺术、雕塑、工艺美术、书法、篆刻、摄影等。而单就绘画来说,又分为中国画、油画、水粉画、水彩画、蛋彩画、版画、插画、宣传画、壁画、装饰画等,可谓门类众多、精彩纷呈。因此,在主题学习中,教师要引导学生比较美术作品的不同题材(如表2所示),通过门类互鉴,提升鉴赏水平。

通过选用教材中战争题材、和平题材和教材外和亲题材的作品,学生对“战争与和平”展开思辨。在鉴赏中,学生了解到美术作品还具有一定的寓意或象征意义。不同美术门类之间互相借鉴,从材料、技法和风格等方面进行图像识读、审美判断和文化理解,可以使学生增强对美术作品的基本问题、形式特征、艺术手法和重要细节的感悟和认识,帮助学生批判性地阐释周围的视觉文化,达到建构自我认知的目的。

(三)以整合为媒介,增进学生全面理解

美术鉴赏是观者运用感知、经验和相关知识对各类美术作品和美术现象进行感受、体验、欣赏和鉴别,以此获得深层次的精神满足和审美理解的过程。美术鉴赏需要多学科的知识积累。

借助学科整合,整体架构美术知识并形成深层次的联结,是对学生提出的更高要求。在教学中,主题既要紧密关联本学科核心内容,又要广泛链接日常生活、社会生活、政治生活和科技前沿等。通过学生和教师、学生和学生、学生和问题之间的深入互动,学生经历相对完整的美术鉴赏活动或问题解决过程,进而实现美术学科核心素养的进阶发展。

为了使学生更好地鉴赏南宋夏圭的《临流抚琴图》与马远的《踏歌图》这两幅山水画作品,读懂两位画家如何“经营位置”,教师先请学生回答高中历史的一道选择题:

南宋马远、夏圭的画作被称“残山剩水”,他们也被后人称为“马一角”“夏半边”,这体现了作者怎样的心境()

A. 国家一统的安静心态

B. 画家同情百姓、漠视权势的傲骨

C. 山河残破、偏安一隅的郁闷心情

D. 救亡图存的壮志豪情

学生完成这道选择题,并小组交流选择理由。用高中历史试题打通美术与历史的学科界限,加深了学生对教材中“马一角”“夏半边”作品的认识,以及对“残山剩水”这种“边境山水”的理解。另外,这一做法还进一步激发了学生的美术鉴赏兴趣,促进美术学习持续发生,引导学生逐步进入美术鉴赏的世界。

五、主题的任务检测——美术学习评价质性化

本主题的学习旨在培育“图像识读”“审美判断”“文化理解”核心素养。在评价中,努力落实“运用质性评价,着眼美术学科核心素养”这一课标基本理念,关注学生解决问题的能力,评价他们的核心素养发展水平。

一是过程性评价。主要是通过小组内交流探讨、同伴互助,用美术语言表现美术作品鉴赏内容等适应美术学科教学特征的评价方式,帮助学生检验自己的学习态度、方法与成果,逐渐养成自我反思的习惯,加深理解美术鉴赏与日常生活的紧密关联,使学生的美术学习上升到文化理解的高度。

二是展示性评价。主要是运用语言文字描述和鉴赏记录的方式,检测学生对美术鉴赏概念及其意义的理解。学生在填写美术学习反馈评价表和美术作品鉴赏记录表的过程中,可以对照表中的标准,评价自身在美术学习中的表现,促进对美术作品的持续理解。

总之,主题性研究型教学设计是一个与美术教材内容积极互动的过程。教师要避免单元教学设计出现的空洞化、表面化和一课一主题的碎片化、机械化样态,形成基于“大主题”“大思想”“大视野”的教学格局。教师要站在立德树人的高度,全面提升学生对教材文本的解读能力,实现美术教学的整体优化。

参考文献:

[1] 周信达.整体观念:美术鉴赏教学的新取向[J].中小学教师培训,2020(12).

[2] 刘月霞,郭华.深度学习:走向核心素养[M].北京:教育科学出版社,2018.

[3] 孙芳.核心素养本位下的美术教学探索——以高中山水画大单元教学设计为例[J].基础教育课程,2019(2).

[4] 钟启泉.深度学习[M].上海:华东师范大学出版社,2021.

[5] 周春花,张红梅.“基于议题式”美术教育的滥觞[J].中国中小学美术,2018(3).

[6] 罗滨,陈颖.一体化教学与教研:“深度学习”教学改进的区域实践[J].中小学管理,2021(7).

*本文系教育部基础教育课程教材发展中心“深度学习教学改进”项目实验示范区阶段性研究成果、北京市教育科学“十三五”规划2020年度一般课题“高中美术教师课程领导力提升的实践研究”(编号:CDDB2020203)的阶段性研究成果。命题研究