王母的长生秘境 《阆苑女仙图》再考察

2021-11-25黄小峰

黄小峰

北京故宫博物院藏有一件名为《阆苑女仙图》的画卷,传为十世纪画家阮郜所作,以五代绘画的身份在中国艺术史中占据重要地位(图1)。笔者曾有专文,提出为元代绘画的可能性,用来为女性尊长祝寿。1参见黄小峰,〈瑶池庆寿:《阆苑女仙图》卷年代与内容小考〉,载《中国历史文物》2008年第2 期。笔者对此画的研究始于在中央美术学院人文学院攻读博士期间,为2006年9月至11月提交给薛永年教授所开设《中国古代书画史》课程的期末作业,在薛老师鼓励之下经进一步修改后发表。时隔15年,值薛老师八十华诞,笔者希望用近期对此画的新思考表达对老师的敬意,祝老师健康长寿!不过这一断代研究尚未得到广泛呼应,不少学者仍然将《阆苑女仙图》视为五代真迹。2李慧漱[Hui-shu Lee]认为《阆苑女仙图》是五代宋初作品,乔迅[Jonathan Hay]则把其年代定在950年前后。参见Lee,Hui-shu.Empresses,Art,and Agency in Song Dynasty China.University of Washington Press,2010,pp.95-101.Hay,Jonathan.“Tenth-Century Painting before Song Taizong’s Reign:A Macrohistorical View.”Wu Hung ed.,Tenth-Century China and Beyond:Art and Visual Culture in a Multi-centered Age,Art Media Resources,2012,pp.288-289。巫鸿,《中国绘画中的“女性空间”》(三联书店,2019年,第9—10 页)也把此画作为五代作品来讨论。《宋画全集》的图说则参考了笔者2008年论文,指出此画年代尚存争议,见《宋画全集》第一卷第一册,浙江大学出版社,2010年,第235 页。基于一些新的思考,笔者将再一次展开对此画的研讨,以期获得更加深入的认识。

图1 (传)阮郜,《阆苑女仙图》卷绢本设色,纵42.7 厘米,横177.2 厘米北京故宫博物院

一 扑朔迷离的版本

和许多古画名迹一样,这件清宫旧藏画作在进入现代学术视野之前,也在民国时期经历了坎坷流转。此前的学界尚未注意到此画的版本问题。

北京故宫其实藏有两件《阆苑女仙图》,均是新中国成立后的入藏。编号“新00138447”的一件即长期被认为是五代真迹的阮郜《阆苑女仙图》卷,而编号“新00097939”的一件名为“宋人摹阮郜设色阆苑女仙图轴”。3参见故宫博物院官网中的藏品总目:故宫博物院藏品总目 (dpm.org.cn),2021年6月10日检索。后一件立轴作品无图片可以参照,据故宫博物院信息显示,此作被归入“假大名头”一类,即故宫专家已经鉴定为非宋人而是后人临仿之作,但登记时仍然沿用旧名。

笔者检索民国时期的画刊,发现了另一件《阆苑女仙图》。1932年1月出版的《艺林月刊》第二十五期,刊出一件题为“吴越阮郜女仙图”的画作。画为手卷,分为两段刊出,图版下有小字说明,简单抄录阮郜的生平情况之后,注明:“清朝曾入郑府,今为任氏九籐仙馆所藏。绢本,高一尺余,长三尺余。”(图2)这里提到的任氏和“九藤仙馆”,很可能就是生平不详的民国时期收藏家任振廷。4在出现“九藤仙馆”藏印的一些明清绘画中,常同时出现“振廷审定”“任氏振廷法华宝笈考藏真迹”“山阴任氏所藏”“振廷平生真赏”等收藏印。经仔细对比发现,《艺林月刊》中的“九藤仙馆”本并非现藏北京故宫的《阆苑女仙图》。首先,“九藤仙馆”本要比故宫本尺幅小很多。故宫本纵横尺寸分别为42.7 厘米和177.2 厘米,折算下来长度超过五尺,而“九藤仙馆”本长度仅三尺余。其次,“九藤仙馆”本没有乾隆题诗和清宫内府收藏诸印,但在卷首上部有“坤卦”圆印。第三,“九藤仙馆”本画幅虽小于故宫本,但画面空间反而更大。故宫本画面上部女仙的头部和下部仙子的裙脚都已顶到了画幅边缘。而“九藤仙馆”本中,上下部都还有一段空间。左右两边亦是如此,“九藤仙馆”本要比故宫本所余出的空间更多。

图2 《艺林月刊》中刊出的阮郜《女仙图》

从图像可见,“九藤仙馆”本与故宫阮郜本有非常密切的关系,极有可能是故宫本的临摹本。而在台北故宫博物院,还藏有一件清宫摹本,即顾铨摹《阆苑女仙图》卷,作于1772年。

北京故宫本《阆苑女仙图》在清初高士奇(1645―1704)收藏之后,从高氏后人处流出,不久后便进入了清内府,1745年成书的《石渠宝笈初编》著录此画。5在《江村书画目》中亦著录有《阆苑女仙图》,归为最珍贵的“永存秘玩上上神品”一类,但注明七十两,“可以割爱”。1766年,乾隆在画上留下题诗。六年之后,宫廷画家顾铨奉敕做了一次精心的临摹拷贝。乾隆亦于1774年在顾铨摹本上题诗,与他1766年在北京故宫本中的题诗可以相互参照。不同的是,顾铨摹本画在纸上,所以设色鲜明。两画尺寸相近,微有差异。顾铨本纵横尺寸分别为46.1 厘米和186.1 厘米,长宽都略比北京故宫本大。这是因为顾铨临摹本比现在的北京故宫本长宽处都多了一些景物。北京故宫本上部的松树顶端和女仙的伞盖都不完整,顾铨临摹本则增添了空间,把松树和女仙的伞盖都画完整。在画幅左右两边,顾铨临摹本也比北京故宫本增加了一些地面的石块,使得空间略微增多。由于北京故宫本的左右两边隔水处高士奇和清内府的骑缝章都比较完整,所以顾铨临摹本对画面空间的扩充,应是出于主观的添补,可能是认为原作画面有所裁切,故此补充完整。

“九藤仙馆”本与顾铨摹本都应该出自北京故宫本。一个明显的证据是北京故宫本上一个画得不正确的地方——乐器“阮”的圆形面板画成了长椭圆形——被“九藤仙馆”本和顾铨摹本忠实临摹出来。6《阆苑女仙图》这面板变形的阮咸,曾被一些学者误以为是“三弦”,如:徐邦达,《中国绘画史图录》(上),上海人民美术出版社,1984年,第58 页;郎绍君、蔡星仪等主编,《中国书画鉴赏辞典》,中国青年出版社,1988年,第229 页;故宫博物院编,《故宫书画馆 第8编》,紫禁城出版社,2010年,第28 页。细看之下,琴头上准确画出了四个琴轴。顾铨摹本是忠实度极高的复制,而“九藤仙馆”本的人物与景物虽然粗看起来和北京故宫的原作相似,但细节上有一些差异。差异较大处是画面左半边空中骑龙和控鹤的两位女仙。北京故宫本中二仙基本在一条水平线上,骑龙女仙上半身还要比控鹤女仙更高。而在“九藤仙馆”本中,二仙不在一条水平线上,控鹤女仙高高在上。在精微的细节方面,顾铨摹本也更接近原作。以拨阮女仙形象为例,北京故宫本中,阮咸琴杆的倾斜角度为约62 度,顾铨摹本中为约63.4 度,二者差异不大;而“九藤仙馆”本为约67.1 度,倾斜角度与北京故宫本相比有明显的差异。

“九藤仙馆”本只存有黑白照片,信息匮乏。《艺林月刊》只提及此画曾为“郑府”——也即清代的郑亲王——收藏。7参见黄新新,《清代郑亲王世系研究》,黑龙江大学硕士学位论文,2016年。画上的“坤”卦圆印,意在暗示南宋皇后所用的印章。8杨仁恺曾指出:“流传中有坤卦圆印或系吴皇后及绍兴后历朝皇后所钤。”见张华庆、李冰编,《杨仁恺谈书法鉴定》,上海书画出版社,2010年,第66 页。从流传过程来看,只能在北京故宫本入藏清内府之前,才有可能被临摹复制并配以早期收藏印章。

北京故宫阮郜本、九藤仙馆本、顾铨临摹本,三者均是手卷,而故宫立轴本可能是取画面中间的主体人物一段进行描摹的版本。这四个版本,自然以故宫阮郜本最为重要。此卷在近代的流传情况,主要来自张伯驹的回忆。据他所说,《阆苑女仙图》在1924年随同一大批古代书画被溥仪带出皇宫。在天津时交由陈宝琛外甥刘可超进行变卖。但包括《阆苑女仙图》在内的一些古画并未售出,也未归还溥仪,而是由刘可超带回了福州老家。新中国成立后,政府从福州收归国有。1959年9月16日,正式由国家文物局调拨故宫博物院。9丛碧,〈五代阮郜《阆苑女仙图》卷〉,载张伯驹著、楼朋竹校订,《春游琐谈》(上),南开大学出版社,2018年,第279 页;李湜主编,《故宫博物院藏石渠宝笈精粹》,故宫出版社,2019年,第20 页。

故宫博物院入藏《阆苑女仙图》后不久,便在1963年4月出版的《文物精华》第二集中以接近原大的黑白版精印刊出。并配以谢稚柳的研究文章〈五代阮郜《阆苑女仙图》读后记〉。谢稚柳此文后来收入其《鉴余杂稿》,成为《阆苑女仙图》第一篇也是长期以来唯一一篇研究专论。10谢稚柳,〈五代阮郜《阆苑女仙图》〉,载《鉴余杂稿》,上海人民美术出版社,1979年,第82—87 页。在郑重看来,谢稚柳在此文中“证实《阆苑女仙图》的真实性”是一项重要的学术成就。11郑重,《从寄园到壮暮堂:谢稚柳艺术生涯》,上海书画出版社,1988年,第103 页。正是通过《文物精华》的出版,《阆苑女仙图》最终“进入”了现代学术史,成为了五代阮郜的唯一“真迹”。

二 伪造的证人之一:商挺

谢稚柳确信《阆苑女仙图》为阮郜真迹孤本的主要原因是其流传史。在他梳理的著录线索中,最早是北宋《宣和画谱》,然后是清初多部书画著录书,至于中间的时代断裂,他并未有考察。《宣和画谱》成为这幅画时代下限的保证,但谢稚柳并未给出可靠的证据来确证。关键证据只是清初高士奇和吴升的著录中所说的前隔水上有宣和诸玺,但这些证据已经不存在,无从证实。高士奇在画后的题跋中,言明他得到此画后进行了重新装裱,暗示着是他去除了宣和诸玺。

尽管我们不知道高士奇未“保留”最早证人宋徽宗藏印的原因,但却可以证明作为第二证人的两则元人题跋不可靠。推倒这两段元人题跋的真实性之后,《阆苑女仙图》的收藏史只能追溯至16世纪后期。

在笔者此前的论文中,已经对《阆苑女仙图》后的元代商挺(1209―1288)题跋做了辨伪。伪跋制作者完全不了解商挺的生平时代,而将伪款落在商挺去世46年之后的1334年。书风也完全不符合商挺存世书迹的特点。12对于商挺及其交游圈中的书画鉴赏的研究,可参见段莹,〈金元鉴藏风气转移中的东平士人〉,载《故宫博物院院刊》2019年12 期。但并非笔者最早注意到两段元人题跋的问题,徐邦达在1981年正式出版的《古书画鉴定概论》中,已经指出《阆苑女仙图》后的商挺、邓宇题跋是伪作。不过,与笔者论点有所不同,徐邦达并未提及伪跋中对商挺生活年代的误置。因此,他认为曾有商挺和邓宇的两段真跋,只不过被作伪者拆走,替换上依据真跋临写而成的伪跋。按照他的观点,商挺伪跋只是书写层面属于伪作,在史料层面依旧可以视为“真迹”。换言之,商挺依然可以被视为此画真实性的重要“证人”。由于正是商挺题跋指出此画的所有关键信息(作者是五代人阮郜,此作曾入宣和内府),因此下文拟对两段元人题跋的性质作进一步讨论。

首先全文转引徐邦达的看法,他是在讨论古书画作伪时的主要伎俩——以临摹(题跋)配真(本身)——时提及《阆苑女仙图》的:

此等作伪的部分,大都不是拆移,而是摹、临、仿、造得来加上的。例如:米芾《拜中岳命诗》卷后面的倪瓒跋,用笔滞钝,但形式还像倪书。这一定是原有此跋,后来给人将真迹拆下,又临写此跋配上。这类的例子较多,完全伪造配上的则较少。

又曾见一特例:五代阮郜《间苑女仙图》卷后原有元·商挺、邓宇二跋,可能在明末清初时商跋及邓跋文字部分为人拆去,而临一副本配上,另将邓跋后之真印(印靠极右边),即裱接于伪跋之后,因此成为书伪而印真,且其伪书纸又系原跋后余纸,与钤印之纸毫无二致。元·钱选《秋江待渡图》卷后有邓书真跋。可作对证。如不从书法本身的真伪去鉴别,单看印记、纸张等,难免不受欺骗。当然,阮图还是古本,与伪跋无涉。13徐邦达,《古书画鉴定概论》,文物出版社,1981年,第76 页。

徐邦达讨论的焦点在邓宇伪跋,他做了三点观察:1.邓宇伪跋之后的三方邓宇印章为真印;2.在印章和伪跋最后一行的邓宇落款之间可以看到裁切拼补的痕迹,证明印章区域被裁切过;3.无论是邓宇还是商挺伪跋的用纸,都和钤盖三方邓宇印章的纸相同。为此他得出一个复杂的结论:《阆苑女仙图》后原来确实有商挺和邓宇两段元人题跋,而且题跋之后尚留有较长的空白纸面。作伪者将两段真的题跋切割下来移走,又使用空白的元代题跋纸面,将两段题跋临写下来,替换真迹。为了进一步混淆视听,又把邓宇题跋真迹后钤盖的印章单独切割下来,拼补在邓宇伪跋后,以误导人通过真印来相信题跋的真实性。

徐邦达构筑的这个作伪情境有若干值得商榷之处。首先来看商挺伪跋,伪跋的年款有严重错误,绝非对商挺题跋真迹的临写。年款中有明确的帝王年号和干支纪年,即“元统甲戌重九日”,也就是元惠宗(元顺帝)统治时期的1334年,也不可能是抄写的笔误。总之,无法让人相信作伪者在其它部分忠实于商挺题跋真迹,却故意写错年款这个关键信息。进一步看,伪跋还暴露出更多虚构之处。破绽就在伪跋所写的观看此画的地点——“崇真万寿宫之承庆堂”。下文将证明在商挺去世的至元二十五年(1288)十二月,很可能还没有“崇真万寿宫”这个称谓。

元代的大都和上都确实各有一所“崇真万寿宫”,是元代道教中从“正一道”中衍生出来的“玄教”的大本营。关于崇真万寿宫的具体建成年代,没有确切的记载。其修建和元初统治者对第三十六代天师张宗演(1244―1292)的弟子、后来奉为“玄教大宗师”的张留孙(1248―1321)的尊崇有关。14参见侯海洋,〈沉重的惯性:元大都崇真万寿宫故址沿革变迁考略〉,载《北京史学》2019年第2 期。

张留孙的重要传记有:明初编纂的《元史·释老传》中的张留孙传、袁桷(1266―1327)撰写的《玄教大宗师张公家传》、虞集撰写的《张宗师墓志铭》、托名赵孟頫的《张留孙碑》15参见王连起,〈传世赵孟頫书道教碑真伪考〉,载《文物》1983年第6 期;吴小红,〈《张留孙碑》与元中后期的玄教〉,载《形象史学》2018年第2 期。等等。四者都提到了元世祖为张留孙建造“崇真宫”。张留孙在至元十三年(1276)随天师张宗演从龙虎山赴大都。次年,张宗演返回龙虎山,张留孙继续留在大都。不久后,张留孙展示了几次祈祷法术,尤其是使病中的皇后转危为安,这使得元世祖忽必烈:

大悦,即命留孙为天师。留孙固辞不敢当。乃号之上卿,命尚方铸宝剑以赐,建崇真宫于两京,俾留孙居之,专掌祠事。十五年,授“玄教宗师”。16《元史》卷二〇二,〈释老·张留孙传〉,中华书局,1976年,第15 册,第4527 页。

《张公家传》《张宗师墓志铭》《张留孙碑》中也大同小异。比如“敕两都各建崇真宫”“两都皆作崇真宫,赐园田,命公居之”“乃诏两都各建上帝祠宇,皆赐名曰崇真之宫,并以居公”17[元]袁桷,〈有元开府仪同三司上卿辅成赞化保运玄教大宗师张公家传〉,载《清容居士集》(3),浙江古籍出版社,2015年,第830 页。。“崇真宫”即“崇真万寿宫”的简称。“崇真宫”是何时所建的呢?虞集(1272―1348)为接续张留孙为“玄教大宗师”的吴全节所撰写的《河图仙坛碑》中,提到了张留孙入大都后,“至元十四年,作崇真宫以居之”。18[元]虞集,《虞集全集》(下),天津古籍出版社,2007年,1009 页。

然而,虞集所述的至元十四年(1277)并不准确。《元史·世祖本纪》中记载,至元十五年(1278)七月,“建汉祖天师正一祠于京城”。十月,“正一祠成,诏张留孙居之”19《元史》卷十,〈世祖本纪七〉,第203、205 页。见卿希泰,〈元代前期统治者崇道政策初探〉,载《宗教学研究》1999年第1 期。。这所“天师正一祠”就是诸种张留孙传记中所说的“崇真宫”,是元世祖为时年31 岁、来大都两年的张留孙所修建的。翰林学士王构在大德元年(1297)撰写的《敕赐龙虎山大上清正一宫碑》中也提到了大都天师正一祠的建立:“寻敕有司,建正一祠于艮方,赐额曰崇真万寿宫,上都复建灵宇。”20龙虎山风景旅游区管理委员会编著,《龙虎山志》,江西科学技术出版社,2007年,第297 页。

那么,到底是叫作“天师正一祠”还是“崇真宫”呢?王构所说“赐额曰崇真万寿宫”是在“天师正一祠”建立时就发生的吗?

1278年建成的“天师正一祠”,从其建筑时间只有三个月来看,规模并不大,符合“祠”作为祭祀宗祖——汉祖张天师——的宗教神祠性质。而“宫”在道教建筑中属于等级最高的建筑群,一般都是规模庞大的。“祠”与“宫”在性质上不同,改“祠”为“宫”,意味着等级的提升。21可以用来比较的是宜兴的“天申万寿宫”。宋末元初文及翁撰写的〈常州路宜兴州天申万寿宫重新修造记〉中,追溯了历次焚毁重修的“天申万寿宫”的历史。“天申万寿宫”位于传为张天师修道处的张公洞附近。最初在三国时建立“正一祠”,唐朝时唐玄宗御赐“洞灵观”题额,至南宋宋孝宗时才改赐“天申万寿宫”。经历宋末战乱后,“天申万寿宫”被焚毁,只留下“正一祠”等少数建筑,后在元初再次复建。根据《咸淳重修毗陵志》中对“天申万寿宫”的记载,宋孝宗之所以赐名“天申万寿宫”,是在乾道六年(1170)应信仰道教的宦官刘能真的所请,升观为宫,为太上皇高宗赵构祈福。因此,合乎情理的推测是,1278年建成的“天师正一祠”,并非高等级的道教宫观,所谓皇帝“赐名曰崇真之宫”的事情并不是这个时候发生的。

最早明确提及“崇真万寿宫”的是王恽(1227―1304)撰写的《至元三十年崇真宫设醮斋意》:

大元皇帝绍隆丕构,抚御多方,欲期中外之安,致有忧勤之虑。爰资道荫,用介福宁,拟于今月初三日就大都崇真万寿宫设金箓醮筵二百四十分位,涓日既良,预期以告。22[元]王恽著,杨亮、钟彦飞点校,《王恽全集汇校》卷六七,中华书局,2013年,第七册,第2888 页。

至元三十年(1293)是元世祖在位最后一年,说明至晚在1293年已经正式称为“崇真万寿宫”了。这恰好可以与“崇真万寿宫”的现存唯一元代官方记载——大德七年(1303)成书的《元一统志》——相互呼应:

崇真万寿宫,在都城内。至元丙子,嗣汉天师张宗演自龙虎山徵命来京师,偕张留孙入觐。明年,宗演还山,留孙侍辇下。世祖圣德神功文武皇帝以师严静自持,行业可尚,命以优数,别号上卿。由是靡行不从,有祷辄应。冠佩服履之珍,每示殊眷。制授凝真崇静通玄法师,进玄教宗师,总摄江淮荆襄道教。至元十五年,置祠上都。寻命平章政事段贞度地京师,建宫艮隅,永为国家储祉地。辟丈室斋宇,给浙右腴田,俾师主之,赐额曰“崇真万寿宫”。元贞丙申春二月,守司徒、集贤使阿剌诨撒里、集贤大学士孛兰肹言崇真万寿宫成,制诏翰林文以识石,翰林学士王构撰记。23[元]孛兰肹等撰,《元一统志》(上)卷一,中华书局,1966年,第41—42 页。

这段记载中,“寻命平章政事段贞度地京师”中的段贞在元世祖时为大都留守司的负责人,其部门负责都城的各项营建工作。至元三十年十月,他因为通惠河的开河、修仓工程加平章政事。24《元史》卷十七,〈世祖本纪十四〉,第2 册,第374 页。到了元成宗元贞二年(1296)二月,再次得到升迁,“以大都留守司达鲁花赤段贞为中书平章政事”25《元史》卷十九,〈成宗本纪十九〉,第2 册,第402 页。。由此可以推测,决定新修“崇真万寿宫”并由“平章政事”段贞来负责,是在至元三十年十月之后的事情,皇帝赐额“崇真万寿宫”,也应是这一个时间的行为,与王恽提供的至元三十年已经有“崇真万寿宫”之名的证据可以吻合。

考虑到元世祖在至元三十一年正月就去世,所以“崇真万寿宫”的建设是由元成宗完成的,采取的是在原有“天师正一祠”基础上大规模扩建的方式。26《张留孙碑》碑文中记载:“(成宗)车驾屡亲祠崇真,敕留守段贞益买民地,充拓其旧,期年讫功,上临幸落成。”张伯淳(1242—1302),《养蒙文集》卷四〈崇正灵悟凝和法师提防文学秋岩先生陈尊师墓志铭〉:“(元成宗)皇上初禩,大宗师所领大都崇真万寿恢拓加壮。”《影印文渊阁四库全书》,北京出版社,2012年,第1194 册,第464 页。初步建成时间应该就是《元一统志》中所说的元贞二年二月。27元贞三年(1297),集贤学士、中奉大夫阎复,《大都崇真万寿宫瑞鹤诗》,显然也与新建的崇真万寿宫有关。参见〈国宝手卷:元《崇真万寿宫瑞鹤诗》〉,载《收藏》,2012年第2 期。但直到大德四年(1300),才建好了几所核心建筑。虞集《河图仙坛之碑》中记载说:

(大德)四年,命有司作三清殿及观门、廊庑于崇真宫,设醮庆成。上斋而临幸,赐开府及公黄金、白金、重币有差。28《虞集全集》(下),第1009 页

显然,元成宗大德四年崇真宫的观门、大殿以及廊屋建筑的建成,是一次重大的事件,标志着崇真万寿宫的正式建成,所以皇帝才会亲自来祭祀。与之相互印证的是元代文官贡奎(1269―1329)的《嵇法师碑》。他在这篇1321年为一位叫作嵇天仁的宣城道士所作的纪念碑文中,也提到了大都的崇真万寿宫建成的时间:

大德初,敕建大都崇真万寿宫成,大驾亲祠。29[元]贡奎,《云林诗集》“附录”,叶二正,弘治刊本。

当时,嵇法师正在张留孙统领下为“掌书记”。还有一条证据,来自元代初年的重臣程钜夫(1249―1318)。他在至大四年(1311)为尼泊尔工匠阿尼哥(1244―1306)所写的神道碑中列举了其多项成就,其中就有“崇真万寿宫成,诏公位置像设”30[元]程钜夫,《程钜夫集》卷七,〈凉国敏慧公神道碑〉,吉林文史出版社,2009年,第79 页。。阿尼哥为崇真万寿宫设计塑像、规划室内陈设的时间尽管没有写明,但根据前后的记载可以大体推知。此前一条是元贞元年(1295)在大都建三皇庙,此后一条是大德五年(1301)在五台山建寺庙。所以阿尼哥为新建成的崇真万寿宫进行整体设计应该就是在元成宗元贞、大德初年。

根据元代文人的一些记载以及元末大都地区的方志《析津志》、明代的《明一统志》可知,“崇真万寿宫”也被俗称为“天师庵”“天师宫”,这从侧面印证了这座玄教观宇长期以来是祭祀张天师的“天师正一祠”。31虞集,〈天师庵壁间墨竹〉,《虞集全集》(上),第178 页。《大明一统志》卷一:“崇真万寿宫,在府南蓬莱坊,元至元中建,赐额。翰林学士王构为记。真人张留孙、吴全节相继居此。俗名天师庵。”还有一个旁证,就在元成宗继位的1294年,授予张留孙弟子陈义高(1255―1299)为“大都崇真万寿宫提点”的官职,这显然是为新建的崇真万寿宫而设立的新职位,以呼应这座玄教大本营的地位。

根据以上考察,笔者初步推断,至元十五年在大都建成的“正一祠”,在至元三十年开始实施大规模拓展计划,获得皇帝的御赐宫名“崇真万寿宫”,并在新即位的元成宗大力支持下于二年多之后初步建成。因此,商挺伪跋中说他是在“崇真万寿宫之承庆堂”中看到此画,就属于杜撰了。

“承庆堂”确实是大都崇真万寿宫的一座殿宇,是张留孙弟子、继其为“玄教大宗师”的吴全节(1269―1346)的居所。虞集《河图仙坛碑》记载,1338年吴全节七十寿诞,他“坐于承庆之堂”,对弟子表达欲在百年之后归葬父母坟茔旁的愿望。32《虞集全集》(下),第1008 页。根据许有壬(1286―1364)的记载,吴全节就是在“大都崇真万寿宫承庆堂”中去世的。他去世前,许有壬曾赴“承庆堂”中拜访。33[元]许有壬,《至正集》卷三五,〈特进大宗师闲闲吴公挽诗序〉,载《北京图书馆古籍珍本丛刊 95》,书目文献出版社,2003年,第181 页。许有壬还用“承庆堂深谁可呼”34《至正集》卷九,〈力疾对吴闲闲大宗师象焚香危坐而成诗〉,第44 页。的诗句来怀念吴全节。没有资料显示崇真万寿宫中的“承庆堂”是在什么时候建成使用的,但应该与吴全节有密切的关系。我们可以从“承庆”这个称谓来寻找一些线索。

“承庆堂”是一个流行的名称,一般用来指后代追念已经去世的先祖,祈求先祖佑护。元仁宗皇庆元年(1312),时为宝源库提举的山西官僚孙谐就因为祖上的军功而得到皇帝追封三代,因此建“承庆堂”,延请朝中文臣高官作诗文,汇集成《承庆堂诗卷》,程钜夫也为他作《承庆堂记》。35[元]蒲道源,《闲居丛稿》卷二,〈题承庆堂诗卷(孙宣慰家)〉,元至正刻本。《程钜夫集》卷十三,第144 页。李润民,〈浑源孙氏与元代大同〉,载《山西大同大学学报(社会科学版)》,2009年第6 期。

吴全节的父祖也得到皇帝的高规格追封。元武宗至大三年(1310),皇帝对他的祖父母进行追封,追封其祖父为昭文馆大学士、资善大夫、饶国公。同时对其父母进行加封,加封其父吴克已为荣禄大夫、司徒、饶国公,其母为饶国太夫人。延祐六年(1319),其父母相继去世。泰定二年(1325),朝廷正式追赠其父为荣禄大夫、司徒、饶国公。“承庆堂”可能就是在1325年后设立的。当时,吴全节已经继任1321年去世的张留孙为第二任“玄教大宗师”,声望达到了顶峰。不仅如此,吴全节可能在龙虎山也设立了“承庆堂”,见于张雨《延陵公承庆堂诗,即龙虎山献玄教大宗师》。诗题中的“延陵公”就是指吴全节,“延陵”即吴氏地望。在这首献给吴全节的长诗中,有“新宫洁斋导天语”一句,应该是指龙虎山上清宫中设立的承庆堂。诗中还描述了在新宫,即承庆堂中举行完道教仪式之后的祭祖仪式:

既竣大礼私事举,吉日宗族奉爵俎。青紫系地簪绶组,魏张代剑新捧土。饶国开观治宿莽,报君亲师物咸睹。……吁嗟厚德番之祖。36[元]张雨撰、彭尤隆点校,《浙江文集 张雨集》(上),浙江古籍出版社,2015年,第93—94 页。

“饶国”意指龙虎山属于上饶地区,也暗示追封“饶国公”的吴全节祖父与父亲。而全诗最后的“番之祖”,就是秦朝时为番阳令、汉代封长沙王的饶州人吴芮,后人称之为“番君”,在饶州被广为祭祀,被尊为吴氏的始祖。可见,张雨的诗相当巧妙地升华了吴全节建立“承庆堂”以奉祀先祖的深层考虑。至此我们可以认为,“承庆堂”——无论是在大都的崇真万寿宫还是在龙虎山——都是吴全节的所为。37在波士顿美术馆所藏的《吴全节十四像》中,赞文有“有番君之子孙”(青城象)、“显祖父兮饶封国”(上清象)等颂扬其先祖之语。对此画的研究,参见洪再新,〈儒仙新像:元代玄教画像创作的文化情境和视象涵义〉,载范景中、曹意强主编,《美术史与观念史Ⅰ》,南京师范大学出版社,2003年。

因此,回到《阆苑女仙图》后商挺伪跋里的“崇真万寿宫之承庆堂”落款,我们更加确信这是在参考了某些和元代道教有关的资料之后的虚构了。尽管煞有介事,但整篇题跋都是凭空杜撰。

三 伪造的证人之二:邓宇

既然商挺伪跋出于杜撰,邓宇伪跋性质又是如何呢?

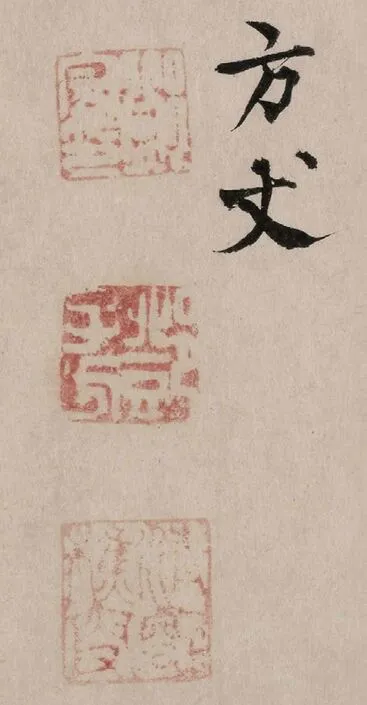

邓宇是元末明初著名的“正一道”道士。江西临川人,出家在龙虎山的上清宫。因此在《阆苑女仙图》后落款为“上清邓宇”。38普林斯顿大学艺术博物馆所藏赵孟頫书《洛神赋》后亦曾有“上清邓宇敬观”的观款,不过早已连同早期题跋被割去。吴升《大观录》卷八著录,卢辅圣主编,《中国书画全书 第8册》,上海书画出版社,1993年,第273 页。邓宇伪跋是一首题画诗,详细描述了画面内容。就文本而言,难以看到明显的漏洞。他在题跋中说“紫阳真人持勿骄”,意指此画是某位道友“紫阳真人”的藏品。最后的落款为“题于神乐方丈”,使得我们有了机会去做一番考察。

“方丈”是住持的居所,“神乐方丈”就应该是以“神乐”为名的道教寺观中的方丈室,邓宇是在这里为画作题跋。以“神乐”为名的道教寺观,最著名的是明代洪武十二年(1379)在南京建成的皇家道观“神乐观”。迁都北京后,又于永乐十八年(1420)在北京天坛附近也建立了“神乐观”,南北“神乐观”并行。39参见刘永华,〈明清时期的神乐观与王朝礼仪:道教与王朝礼仪互动的一个侧面〉,载《世界宗教研究》2008年第3 期;李亚平,《明代神乐观研究》,黑龙江大学硕士学位论文,2015年;刘康乐,《明代道官制度与社会生活》,金城出版社,2018年,第65—72 页。根据姜一涵的研究,邓宇就是与宋濂(1310―1381)有密切交往的邓仲修。40参见姜一涵,〈元末明初羽士画家邓宇及其竹石图研究〉,载《故宫季刊》第七卷第四期,1973年。他在洪武四年(1371)跟随天师张正常赴南京应朱元璋诏,居住于南京的另一所皇家道观朝天宫,成为朝天宫的核心道教人物之一41参见张广保,〈朝天宫、神乐观与明代国家祭典〉,载李绍华主编,《祖庭重光:中华道教灵宝文化学术论坛论文集》,宗教文化出版社,2017年。。洪武十一年(1378),天师张正常逝世,邓宇请老归龙虎山。但根据见心来复(1319―1391)《寄神乐观邓仲修仙官六首》42[清]张豫章等,《御选四朝诗 御选明诗》卷一一四,康熙四十八年内府刻本,叶十三。来判断,邓宇确实在神乐观建成之后以高龄再次被召入南京,成为了神乐观中的一位“正一仙官”。当时,几位曾经在朝天宫的著名道士也都到了神乐观,比如神乐观的首位提点周玄真。这说明,邓宇确实有可能在南京的“神乐方丈”作题跋。

图4-1 《潇湘奇观图》卷后“邓子方”印一钤

图4-2 《潇湘奇观图》卷后“邓子方”印二钤

图4-3 邓宇《竹石图》“邓子方”印

图4-4 邓宇《杨贞妇诗页》“邓子方”印

但这是否说明邓宇伪跋曾有原本加以参照?徐邦达认为邓宇伪跋有真迹作为临仿参照,理由是跋后有三方邓宇印章,分别是白文“邓宇印”、白文“邓子方”、朱文“清壑樵叟”(图3)。三方印章是否真迹?

图3 《阆苑女仙图》后邓宇伪跋的钤印中间为“邓子方”白文印

邓宇是一位善于绘画的道士,他的存世画作只有大都会艺术博物馆所藏的《竹石图》轴。其书法和题跋文字还见于其他四处:一是跋米友仁《潇湘奇观图》卷(故宫博物院),二是跋钱选《秋江待渡图》卷(故宫博物院),三是在南京朝天宫中所作的《行书杨贞妇诗页》(程琦旧藏),四是《赵孟頫、鲜于枢墨迹合册》(台北故宫博物院)观款。前三者为行书,第四件为楷书。除了题跋钱选《秋江待渡图》,其他三处题跋书法和一件绘画均钤盖有邓宇的印章,且均有白文“邓子方”印,这方印在米友仁《潇湘奇观图》卷后还钤盖了两次,一共是五次印迹。比较起来,这五次印迹的清晰程度虽然有所不同,导致有些笔画效果有所区别,但字体与其位置安排是近似的,可以认为是同一方印的印迹(图4)。相形之下,《阆苑女仙图》中的白文“邓子方”印的字体就有很大区别,是完全不同的印。因此,很难认同徐邦达所持的《阆苑女仙图》中邓宇印章为真迹的看法。其实在商挺伪跋后原本也有两方商挺印章,分别是“左山”“参政”。这两方印在现在的《阆苑女仙图》后已经看不到了,只摹写在高士奇《江村销夏录》中,应是高士奇在重新装裱时裁去了。43[清]高士奇撰、邵彦校点,《江村销夏录 江村书画目》卷一,辽宁教育出版社,2000年,第6 页。

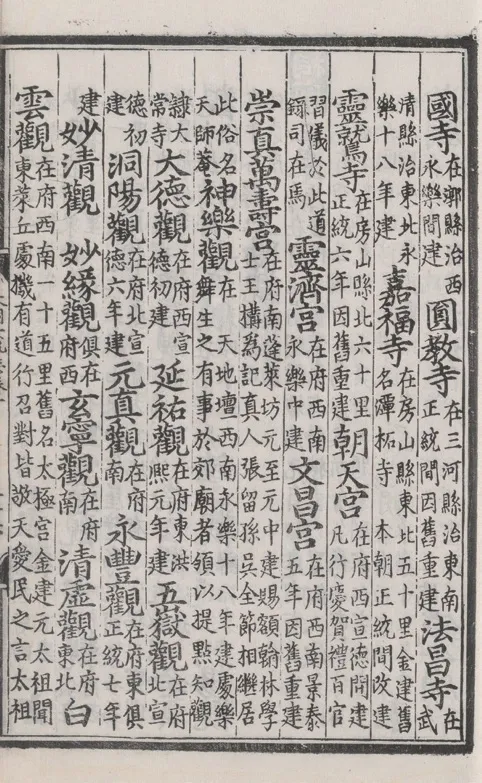

至此,我们对于《阆苑女仙图》后的题跋有了新的观察。一方面,不仅确证了商挺伪跋为无根据的杜撰,也证明了邓宇伪跋钤印不可信;另一方面,还发现商挺和邓宇伪跋都在一定程度上参考了某些和道教有关的资料。商挺伪跋中“崇真万寿宫之承庆堂”和邓宇伪跋中的“神乐方丈”都是元明时期真实存在过的道教寺观。它们曾经同时出现在《大明一统志》中。在这部明代官修方志介绍北京道教寺观的部分,“崇真万寿宫”和北京的“神乐观”恰好前后挨着(图5)。

图5 《大明一统志》书影

为何作伪者要伪造商挺、邓宇的两段题跋呢?因为从道教法师邓宇到元朝重臣商挺,再上溯到宋徽宗的收藏与《宣和画谱》,形成了一条和道教题材绘画紧密相关的证据链。画面所描绘的确实是具有道教含意的女仙和仙境。谢稚柳已经指出过这一点。笔者在之前的研究中也做了考察,认为描绘的就是西王母瑶池宴会的题材。基于对西王母瑶池题材的理解,明末清初的作伪者才会力图寻找早期著录而为此画重新制造身份证明。

笔者曾通过与《宣和画谱》文本的对比指出,商挺伪跋的来源就是《宣和画谱》中阮郜条的文字描述。44黄小峰,〈瑶池庆寿:《阆苑女仙图》卷年代与内容小考〉,第10—11 页。有趣的是,检索整部《宣和画谱》会发现,只有阮郜条目中有《女仙图》。而提及“瑶池”的条目,除了阮郜条中的“瑶池阆苑”之外,就只有宋代吴元瑜条目中有《瑶池图》。那么,阮郜就成为作者的不二人选,《宣和画谱》就成为最理想的“证据”。伪造出的两位证人商挺和邓宇,一位本身就是深具书画品味的玄教法师,另一位虽然不是道教中人而是高官儒士,却也常写道观的碑文,而且伪造的题跋题写地点也是在著名的玄教道观之中。总之,一个看似严密的证据链就这样形成了。

徐邦达认为伪跋大致是明末清初时人所作。这与高士奇得到这幅画的时间相隔不远,值得特别关注。根据他在《江村销夏录》中的著录,他注意到画卷的前隔水绫上有一行剩一半的字,他释为“养字十九号”,认为是北宋内府的收藏登记标记,即所谓的“内府合同”45清代赵翼在《陔余丛考》卷三十三中解释“合同”为:“今俗作契券,所谓合同者,以两纸尾相并,共写合同二字于其上,而各执其一以为验,盖本古法也。”参见刘黎明,《契约、神裁、打赌:中国民间习惯法则》,四川人民出版社,2003年,第183—189 页。。这一行字迹至今仍可以清楚地看到。但是他还说隔水上有宋徽宗宣和收藏诸印,我们现在却一点都看不到了。高士奇根据上述观察判断是“北宋原装”,是不正确的。根据彭慧萍的研究,“养字十九号”其实应为“卷字拾玖號”,是明代万历时期——最有可能是在1584 至1589年——内府对书画的登记与勘合标识。46Pang,Huiping.“Stolen Art and Lost Inscriber:Reconstructing Artwork Inventory Codes in the Tumultuous Wanli Period,1573-1620.”Artibus Asiae,Vol.72,No.2 (2012),pp.399-441.最令人生疑的一点是,无论是在前后隔水还是画心上,丝毫不见高士奇所说的宋徽宗宣和收藏诸印。在重新装裱过程中,高士奇为何要将这些证明画作时代的最佳证据全部去除、不留一丝痕迹呢?从隔水绫的现状来看,并不至于残破得无法修补而必须裁切。结合他也把商挺伪跋后的两方印章裁去的事实,似乎只能认为:高士奇其实并不相信宣和收藏印是真印,所以在重装时统统裁去。

四 瑶池的女仙雅集

《阆苑女仙图》描绘的是什么地方?画的是什么人物?

谢稚柳早已指出画面描绘的是西王母所居住的仙境,因为《宣和画谱》中“阮郜”条明确提到了“女仙图”,并且说明所画是“瑶池阆苑风景”。不过,我们已经证明了商挺题跋属于捏造,《宣和画谱》与《阆苑女仙图》的关系亦属于虚构,也就意味着无法简单地把《阆苑女仙图》与宋代画史文献对应起来。我们需要从图像出发,重新建立理解这幅画的基础。

《阆苑女仙图》中明确出现了西王母题材绘画的多种关键因素。第一是仙桃和桃树。一盘仙桃出现在画面中间一段的下部。在松树旁有两张看似由嵌空镂孔的巨石自然形成的石桌和石案,侍女们正在上面准备食物和饮品。其中一位仙子手捧一大盘仙桃。桃子的颜色已经失掉,但可以从顾铨临摹本中看得很清晰(图6、图7)。细看之下,原来盛仙桃的并非金盘,而是别出心裁地用了一张荷叶。在画卷最右边,还有一棵桃树。尽管画面现在颜色已经褪去,只看得到尖尖的桃叶,但是从顾铨临摹本中可以看到粉红的桃花(图8)。

图6 《阆苑女仙图》中的仙桃

图7 顾铨摹《阆苑女仙图》(局部)

图8 顾铨摹《阆苑女仙图》(局部)

仙桃和西王母有密切关系。在内蒙古宝山2 号辽墓中,出现了已知最早的西王母与仙桃的图像,即壁画《降真图》。画中榜题写明了西王母、其侍女董双成以及汉武帝。西王母乘着云气,正摊开手掌,把手中的一个仙桃递给地上的汉武帝。47巫鸿、李清泉,《宝山辽墓:材料与方法》,上海书画出版社,2013年,第26—28 页。台北故宫博物院所藏元代张渥画于1341年的《瑶池仙庆图》轴是一件较早的西王母与瑶池题材绘画。画中描绘的是海中的仙岛一角,长寿象征的“商山四皓”正在遥拜空中的西王母。西王母身旁的侍女手捧一盘仙桃。台北故宫博物院还藏有一件元代的《王母献寿图》轴,属于宗教神相。西王母带着一位侍女,侍女手捧的金盘中有仙桃若干。她们应该是向更高级的神灵进献仙桃。在明代“空白期”瓷器上的“八仙庆寿”图像中,也可以看到手捧一大盘仙桃的女仙,她不是侍女,而是西王母本尊。她和“八仙”一起,来拜见三位下棋的道教主神。《阆苑女仙图》中以荷叶为盘盛着的仙桃,虽不见于其他图像,但与西王母有关是可以肯定的。

第二是画中那只随着阮声起舞的鸾凤,它就是陪伴西王母的“青鸟”。“青鸟”的典故一般认为出自西王母见汉武帝的故事,它们不只有一只,是陪伴西王母的神鸟,也是王母的坐骑。大体来说,青鸟被认为是鸾凤一类,也常称作“青鸾”。东汉画像砖石中的西王母,就常与青鸟、九尾狐等标志物在一起。青鸟有时是普通的大鸟形象,有时则是有长长尾翎的鸾凤。48参见王琨,〈西王母故事系统中“三青鸟”形象辨释〉,载《宗教学研究》2017年第1 期。

作为西王母的标志,青鸾形象在后世的绘画中常常能看到。永乐宫三清殿壁画中的金母,宝座前的地面上就有一只绚丽的青鸾。明代张路有一件《凤凰女仙图》轴(北京故宫博物院),画的就是手捧一硕大仙桃的西王母,身旁有一只鸾凤,也即“青鸟”。《三才图会》中的西王母,身旁也是一只鸾凤。王母青鸾,基本成为一种定式,正如明人田艺蘅所言:“今之画西王母图者,旁有一青鸟,顶有毛角,亦凤类也。”49[明]田艺蘅撰、朱碧莲点校,《留青日札》卷三十一,〈南岳夫人使者〉,上海古籍出版社,1992年,第588 页。明代钱榖有一幅别出心裁的《青鸾图》,是为一位百岁老夫人祝寿所作。画的是一只站在千年古柏上的青鸾,暗示着老夫人进入了西王母的瑶池仙境。50参见李月云,〈《明名人为顾太夫人寿册》考论〉,载《中国书画》2013年第1 期;刘礼红,〈人瑞、人世、人生:《明名人为顾太夫人寿册》解析〉,载章晖、范景中主编,《古典的复兴:溪客旧庐藏明清文人绘画研究》,上海书画出版社,2018年。钱榖笔下的青鸟除了腹部、头冠以外,通体青色。在传赵伯驹《王母宴瑶池图》(台北故宫博物院)卷中,乘着龙车、驾着云气从空中而来的西王母仪仗队中,最前方就是一只引路的青鸟。明代女性头饰中的“挑心”,乘着青鸾的西王母也是常见的主题。51扬之水,《奢华之色:宋元明金银器研究 第二卷 明代金银首饰(增订本)》,中华书局,2015年,第20—25 页。《阆苑女仙图》中跳舞的鸾凤,其造型与青鸾相同。不过目前的画面上看不到其身上的青色。在邓宇伪跋中就称之为“白凤”。顾铨临摹本中也将之画成通体白色。由于《阆苑女仙图》中鸾凤身上并无明显的白粉痕迹,所以原有青色颜料的可能性很大。

第三,《阆苑女仙图》中女仙所处的是一个环水的海中仙岛。画面左右两边有大面积的海水,波涛汹涌,这种翻腾的波浪画法是对海水的表示,而不是一般的江河湖水。水岸边的一些大型礁石旁,还生长着红珊瑚,这也是对海的暗示。

综合上面三点来看,《阆苑女仙图》描绘的确实是西王母的阆风苑与瑶池风景。西王母题材并不罕见,自汉代以来就非常盛行。52受到中国影响,日本艺术中也盛行西王母图,参见杨雅琲,《捧桃将献谁?日本桃山、江户时期西王母图像研究:以狩野派、圆山应举为例》,台湾“中央”大学硕士学位论文,2011年。商挺、邓宇两段题跋的作伪者也应是基于对画作题材的这一认识而伪造了与阮郜的关系。现在既然否定了和阮郜的关系,我们该如何来为《阆苑女仙图》寻找新的语境呢?

在目前可以看到的明代及以前的西王母和瑶池图像中,可以发现一种和《阆苑女仙图》整体布局有诸多近似之处的作品。目前发现有两件,都是圆形的团扇形式,构图相同,有比较浓郁的青绿设色,显然来自同一个版本。一件藏于台北故宫博物院,名为《瑶池仙会图》(图9)。另一件是私人所藏,名为《仙洞宴游图》。两件作品目前都被定为是南宋人作品。所画的是西王母在海中仙岛上举办的宴会。岛上没有画出建筑物,而是一个白云缭绕的洞府。洞府前摆着石桌,桌上摆着仙桃、瓶花和酒盏。四位女仙正围坐在石桌前,依据装束可分为两类。一类是头戴凤冠、身披佩帛的盛装女仙,另一类是头戴莲花冠的道教装束的女仙。还有一位女仙正往洞府前走来,她手上捧着笏板,意味着来朝见西王母。她身后的侍女拿着如意,牵着一头白鹿。画面下方则是在石桌前准备酒宴的侍女。比较这两件团扇画,后者内容比前者简略,所画物象也不如前者准确。比如,随着音乐而舞蹈的青鸟,前者颜色准确,是青色,后者则画成了红色,成了“朱雀”;前者画出了王母洞府旁结满仙桃的桃树,后者则没有;前者有牵鹿的侍女,后者也没有;前者的鹿是传说中仙人所骑的白鹿,后者则是普通的棕色的鹿。

图9 (传)宋人,《瑶池仙会图》页绢本设色,纵26 厘米,横26 厘米台北故宫博物院

总体上来说,这两件团扇画是存世的西王母瑶池绘画中与《阆苑女仙图》最为相似的图画,相似点包括:1.画中描绘的都是在西王母阆风苑中纯粹的女仙聚会,且是只有若干人的小规模聚会。2.都有西王母与女仙围坐听乐、赏青鸟起舞、侍女准备仙桃仙酒的场景。3.画面构图上,都以高大的松树作为区分画面主次和内外的界限,以强化主要人物。可以认为,《阆苑女仙图》与《瑶池仙会图》,代表着西王母瑶池图像中表现“小型女仙雅集”的类型,与西王母传说中大型的瑶池群仙蟠桃会、八仙祝寿有极大区别,是一个女性化、私密化的“女仙空间”。

在这个女仙团体里,人物的身份是否可知?

《阆苑女仙图》中共有八位女仙和十六位作为侍女的仙子。女仙和仙子在装束上有明显区别。八位女仙头戴的冠十分显著,身穿的衣裙也几乎都是鲜明的红色,并且腰围大红的“蔽膝”53参见田小娟,〈说“芾”〉,载《四川文物》2015年第4 期。。而她们的侍女都穿着青衣,随侍左右。画面中,无论是按照中轴线来左右平分还是按照松柏来分割内外区域,均是各四位女仙。更有趣的是,侍女们正在准备的酒盏是八个,手捧的仙桃也是八个。54在顾铨临摹本中,仙桃画了七个,酒盏也是七个,漏画了被酒樽遮住大部分、只露出部分杯体的酒盏。八个酒盏和八个仙桃,正好对应画中八位女仙。这不应是巧合,而暗示出画面的布局是经过仔细考量的(图10)。

图10 《阆苑女仙图》中的酒具(上)

八位女仙中,处于中心位置、最引人注目的是手拿笔和短卷将要书写的女仙,她应是画面的核心西王母。她身后有一侍女捧着砚台,一侍女捧着一个经帙,其中包着五六个卷轴。经帙是红色,上面有龟背纹图案,是在表示丝绸材质,中间用一根深色带子系住(图11)。这即是唐宋遗物中有较多实例的丝质经帙,而非竹编经帙。其形式一般是中间用纸,外面覆以绢,两边用缂丝或锦带进行装饰。55参见方广锠,《敦煌经帙》,北京图书馆敦煌吐鲁番学资料中心、台北《南海》杂志社合编,《敦煌吐鲁番学研究论集》,书目文献出版社,1996年。赵丰、王乐,〈帙、巾〉,载《敦煌丝绸》,甘肃教育出版社,2013年,第162—174 页。虽然作为早期书籍的盛装物,“帙”的本意是书套,并不局限于宗教书籍,但唐宋以来,“帙”主要用于宗教经卷。这暗示出西王母不是在吟诗作赋,而是在书写经典,最有可能是将要降授的天书。唐宋人描述西王母时说她“上清宝经,三洞玉书,凡有授度,咸所关预也”56[宋]李昉等编,《太平广记(1)》,哈尔滨出版社,1995年,第351 页。李慧漱也注意到了西王母的书写,认为是在书写某种敕令[edict]或神圣性的文字[sacred text],参 见Empresses,Art,and Agency in Song Dynasty China,p.100.。这些经书都是有关修道长生的。西王母右边的女仙,手拿一卷在观看,应该是在表示观看这一类有关修道长生的天书。不只是西王母,其他身份地位稍微次于西王母的女仙也都会传授世间得道之人以各种仙经和天书。57比如上元夫人就是如此:“夫人悯其勤志,命侍女宋辟非出紫锦之囊,开绿金之笈,以《三元流珠经》《丹景道精经》《隐地八术经》《太极缘景经》凡四部,以授二君。王母复敕侍女李方明,出丹琼之函,披云珠之笈,出《玉佩金瑞经》《太霄隐书经》《洞飞二景内书》,传司命君。各授书毕,王母与夫人告去,千乘万骑,升还太空矣。”《太平广记(1)》,第352 页。

图11 《阆苑女仙图》中的西王母(右)

西王母之外的七位女仙都是前来参加聚会的客人,她们都会是谁呢?

唐末道士杜光庭编纂的《墉城集仙录》是道教女仙体系最重要的文本之一。在其中,上元夫人是地位仅次于西王母的女仙:“上元夫人者,道君弟子也,亦玄古以来得道,总统真籍,亚于龟台金母。金母所降之处,多使侍女相闻,已为宾侣焉。”58《太平广记(1)》,第352 页。孙昌武,〈上元夫人:道教女仙还是文学形象〉,载《古典文学知识》2017年第3、4 期。上元夫人和西王母关系密切,常一同出行,有如“宾侣”。在《阆苑女仙图》中,西王母恰恰与另一手执麈尾女仙紧挨在一起,共坐在石台上。其亲密程度,可以与“宾侣”的形容相仿佛。元代汤允谟所见的吴元瑜《瑶池图》中,就同时描绘了上元夫人和西王母。59[元]汤允谟《云烟过眼继录》中记载有宋代吴元瑜《瑶池图》:“穆王坐金殿,据金椅,而王母与一峩冠妇人鼎峙而坐。彼云右坐者,上元夫人也。”《中国书画全书》第二册,第918 页。

其他的女仙中,麻姑也是一位地位很高的著名女仙,常与西王母联系起来。此外,女仙中比较特别的是西王母的五位女儿,分别是第四女南极王夫人华林、第十三女云林右英王夫人媚兰、第二十女紫微王夫人青娥、第二十三女云华夫人瑶姬、最小女太真夫人婉罗。60参见李丰楙,〈西王母五女传说的形成及其演变〉,载钟来因,《长生不死的探求:道经《真诰》之谜》,文汇出版社,1992年;杨莉,〈西王母诸女:《墉城集仙录与道教女性神谱》〉,载《西王母文化研究集成》,广西师范大学出版社,2008年。元夫人也曾被唐人顾况描述为西王母的最小女。61[唐]顾况《梁广画花歌》:“王母欲过刘彻家,飞琼夜入云軿车。紫书分付与青鸟,却向人间求好花。上元夫人最小女,头面端正能言语。手把梁生画花看,凝嚬掩笑心相许。心相许,为白阿娘从嫁与。”陈伯海编,《唐诗汇评》(中),浙江教育出版社,1995年,第1405—1406 页。

《阆苑女仙图》中来到瑶池参加西王母雅集的是这七位女仙吗?很难确定。道教神祇图像学历来就以复杂著称,女仙更是含混不明。所以我们很难把《阆苑女仙图》中女仙形象做非常具体的指定。比如,按照《墉城集仙录》中说,太真夫人是骑龙的:“但见常有一白龙来迎,夫人即着云光绣袍,乘白龙而去……既还,即龙自去,不知所在。”62《太平广记(1)》,第357 页《阆苑女仙图》中正有一位骑龙女仙从天而降。但龙和仙鹤又可以是区分不同地位女仙的标志物:“每天使降时,鸾鹤千万,众仙毕集,位高者乘鸾,次乘麒麟,次乘龙,鸾鹤每翅各大丈余。”“是日金母乘鸾,侍者悉乘龙及鹤。”63《太平广记(2)》,〈谢自然〉条,第414、415 页。所以,《阆苑女仙图》到底画的是哪些女仙并不是重要的问题,关键是表现西王母与其核心女仙群体的聚会。

和瑶池蟠桃会、瑶池祝寿比较起来,西王母与女仙的聚会并没有庄重的各路仙人奔赴瑶池为西王母祝寿的场景,而是展现私密的女性雅集。《阆苑女仙图》最有特色之处,是以女仙执笔书写为中心。在画面中,书写与观看书卷的两位女仙衣冠相同,都是红色,戴凤冠,近乎双胞胎,这使得写作和观看书卷成为画面的核心情节。与执笔书写的西王母最相近的图像,是唐代以来的辰星(亦称水星)图像。波士顿美术馆中传为宋人的《辰星图》是很好的例子(图12)。大英博物馆也藏有敦煌藏经洞发现的更早的辰星护身符。《五星二十八宿神形图》中的辰星也是如此。元代永乐宫等道教壁画中也有辰星。辰星以写作的姿势为标志是与其书记官形象相配合的。《五星二十八宿神形图》中辰星条写道:“辰星神,功曹也。知天下,理文墨,历术,典吏,传送,执天下纲纪。”通过书写,辰星成为无所不知的知识主导者和社会规则的制定者、主宰者。64参见孟嗣徽,〈盛唐名绘《五星二十八宿神形图》研究〉,载张露主编,《宋元绘画研究:庆贺薄松年教授从教60 周年》,故宫出版社,2015年;吴燕武,〈唐宋时期水星神像的图像志研究:从波士顿美术馆藏《辰星像》说起〉,载《湖北美术学院学报》2019年第4 期。对辰星图像的研究,亦可参见余欣,《敦煌的博物学世界》,甘肃教育出版社,2013年,第64—73 页。西王母的书写,也具有类似的意义,但与长生不老有更密切的联系。在与道教人物有关的绘画中,书写以及观看书卷常有参透玄妙真理的含意,书卷就相当于神秘的天书或仙经。譬如,《松荫论道图》(北京故宫博物院)和《三仙授简图》(台北故宫博物院)都是以仙人书写和观看经卷为主题。

图12 [宋]佚名,《辰星图》轴绢本设色,纵121.4 厘米,横55.9 厘米美国波士顿美术馆(左)

任何书写都需要观看者。《阆苑女仙图》中手握书卷观看的女仙在画中处于一个特别醒目的位置。作为仙经的观看和阅读者,这个形象在沈周1482年所画的《寿陆母八十山水图》中可以找到呼应。沈周画中,侧坐的女主人公是女仙化的陆母,她手拿打开的卷轴,正类似《阆苑女仙图》中展开手卷观看的女仙。沈周所画的陆母身处于瑶池仙境,画中在水边有红色的珊瑚和灵芝。沈贞吉在画上的题诗“瑶池宴饮笙歌夜,应与麻姑作主宾”,很好地阐明了瑶池主题。在这次想象中的西王母瑶池女仙聚会中,陆母获得了西王母赐予的仙经,得到了长生之秘(图13、图14)。

图13 《阆苑女仙图》中的观书女仙(中)

图14 [明]沈周,《寿陆母八十山水图》轴(局部),天津博物馆(右)

五 图像中的时代新证

通过上一节对画面主题的考察,我们可以确定《阆苑女仙图》是一件非常独特的西王母瑶池图。本节将进一步从图像出发,考察其绘制的时代与视觉语境。

1.《瑶池仙会图》团扇的时代

上一节已经指出,在现存图像中与《阆苑女仙图》相似点最多的,是传为宋人的《瑶池仙会图》团扇。因此,需要对这件作品做进一步考察。

判断此画为宋人所作的主要证据是画中的青绿山水画法。画家没有用皴法,而是用墨线勾勒,再用颜色渲染。白云也先用线条勾勒,再用白粉渲染,最后在边缘用白粉提亮。这一画法,虽然显得古朴,但却近似于元代画家胡廷晖的青绿山水风格。65史正浩在〈元代画家胡廷晖与故宫博物院藏《春山泛艇图》〉(《中国美术研究》2019年第3 期)中也注意到二者的相似性。但他先认定《瑶池仙会图》为南宋绘画,再以之为基础论证《春山泛艇图》也是南宋绘画。北京故宫藏《春山泛舟图》最早由杨新考定为胡廷晖作品。66参见杨新,〈胡廷晖作品的发现与《明皇幸蜀图》的时代探讨〉,载《文物》1999年第10 期。台北故宫博物院所藏《松岩仙馆图》由于画风相近,也被认为是胡廷晖风格作品。两画都有一些仙境山水的特征,比如《春山泛舟图》中小舟上有身穿道袍、头戴莲花道冠、手持羽扇的道教仙人;《松岩仙馆图》中有三位男性仙人在以音乐雅会,抚琴、拨阮,还有童子送来仙桃。

《瑶池仙会图》有一位吹笛女仙,所用的是一支龙笛。这种乐器宋代已经出现,是宫廷乐器的一种,也常被用于对仙乐的暗示,在宋代绘画中例子比较少,见于南宋人《摹周文矩宫中图》。元代以后的绘画中出现得更频繁。67对“龙笛”的考察,参见黄小峰,〈真伪之外:沈周《临戴进谢安东山图》研究〉,载《苏州文博论坛》2012年(第3 辑)。团扇右边有“许氏廷美”印,为明代许讚(1473―1548)收藏印。综合判断,《瑶池仙会图》最有可能是元代中后期至明初绘画。而另一幅与之相同的《仙洞宴游图》应属于更晚一些的临摹本。

2.没有仙山的仙岛

虽然《阆苑女仙图》和《瑶池仙会图》在结构上有相似性,但也有很大区别。《阆苑女仙图》尺幅大得多,勾线十分精细,海水波浪的画法尤其精细,对于海水的着力表现是此画特别之处。相比包括《瑶池仙会图》在内的其他西王母瑶池图像,《阆苑女仙图》中的瑶池是一个很奇特的小岛,岛上既并没有仙山,也没有宫殿、洞府,仅是茫茫海水中一块略高出海平面的平坦陆地。这种没有仙山的仙岛形象,在现存的图像中,最接近的是传为元代普光所画的《仙岛图》卷(皇家安大略博物馆)。画卷画出了海中的十座仙岛仙山。仙山是海波中高高耸立的柱状山峰,仙岛则是海水怒涛中的一块略高于海面的小型平地,上面也有高大的松柏。如果不是仙岛上有一些建筑物,整体效果将会与《阆苑女仙图》十分类似。《阆苑女仙图》中的仙岛上有天然石桥,勾连起被海水切割的陆地,在《仙岛图》中也有表现。通过与明初作品进行对比,鲁克思[Klaas Ruitenbeek]将《仙岛图》的年代定为15世纪(图15、图16)。68Tsang,Ka Bo.et al,Beyond Clouds and Waves:Daoist Paintings in the Daoist Paintings in the Royal Ontario Museum,Roya Ontario Museum Press,2013,p.116.

图15 (传)普光,《仙山图》卷,绢本设色,皇家安大略艺术博物馆(局部)

图16 (传)普光,《仙山图》卷,绢本设色,皇家安大略艺术博物馆(局部)

3.海上珊瑚

《阆苑女仙图》中,岛岸边大石旁出现了三株红珊瑚。两株长在海岸边紧挨海水处,一株长在离海水有一定距离的岛岸上,像是一棵小树。珊瑚出自深海中,需要用铁网投入海水中捕捞,这已经是古人的公共知识了(图17)。以明初《格古要论》中“珊瑚树”一条为例:

图17 《阆苑女仙图》中的红珊瑚

珊瑚树,生大海中山阳处水底。海人以铁网取之,其色如银朱,鲜红。树身髙大,枝柯多者为胜。69[明]王佐,《新增格古要论》,浙江人民美术出版社,2011年,第206 页。古人对珊瑚的认知,可参见管华诗、王曙光主编,《中华海洋本草精选本》,上海科学技术出版社,2014年,〈珊瑚〉条,第157—160 页;赵全鹏,〈中国古代社会对珊瑚的消费及南海珊瑚开采〉,载《南海学刊》2016年第1 期;赵丽云,〈大秦珊瑚、琅玕考析〉,载《西南科技大学学报(哲学社会科学版)》2020年第4 期。

既然珊瑚生长在海底的石头上已经是一种常识,那么一个令人疑惑的问题很快就会浮现出来:为什么《阆苑女仙图》中的红珊瑚不长在海底,却长在海岸上?

珊瑚种类繁多,有深海与浅海之分。浅海中的是造礁珊瑚,红珊瑚则属于深海珊瑚。《阆苑女仙图》所画的是红珊瑚,是不可能生长在浅海中并且在退潮时露出水面的。这明显违背自然规律的表现方法,在元代以来的绘画中却可以找到其他的实例。日本奈良円生院藏有一件元人《水月观音像》(图18)。70奈良国立博物馆编,《聖地寧波(ニンポー):日本仏教1300年の源流:すべてはここからやって来た》,奈良国立博物馆,2009年,第306 页。图中的观音坐在一块山石平台上,四周环绕着波涛滚滚的海水。在这块山石靠近海水处,长出了五株红珊瑚,有的珊瑚树还搭配其他宝石。这是一种新的水月观音样式,在14世纪的高丽佛画中得到更大的发展(图19)。71参见尹敏璨,《中韩水月观音图像比较研究》,南京艺术学院博士学位论文,2013年。Lippit,Yukio.“Goryeo Buddhist painting in an interregional context.”Ars Orientalis,Vol.35 (2008),pp.192-232.Soyon,Kang.“The Moon Reflected in the Water:The Miraculous Response of Avalokitesvara in ‘Water-moon Avalokitesvara Paintings’ of the Goryeo Dynasty.”The Eastern Buddhist,The Eastern Buddhist Society,2016,vol.47,no.1,pp.29-55.日本唐津市镜神社藏有一幅1310年绘制的巨型高丽佛画《水月观音图》(纵419.5 厘米,横254.3 厘米),泉屋博古馆藏有高丽宫廷画家徐九方绘制于1323年的《水月观音图》,观音所坐的巨石下长满红、白珊瑚。明代初年法海寺壁画的水月观音也是如此,以一株海边的红珊瑚树与水月观音进行搭配。

图18 [元]佚名,《水月观音像》轴绢本设色,纵110.6 厘米,横54.9 厘米日本奈良円生院(左)

图19 高丽时期,《水月观音图》轴绢本设色,纵114.5 厘米,横55.6 厘米美国大都会艺术博物馆(右)

为什么水月观音所坐的岩石会长满红珊瑚?珊瑚是佛教“七宝”之一。《法华经普门品》中说:“若有百千万亿众生,为求金银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚、琥珀、珍珠等宝,入于大海。假使黑风吹其船舫,飘堕罗刹鬼国,其中若有乃至一人,称观世音菩萨名者,是诸人等,即得解脱罗刹之难。以是因缘,名观世音。”72弘学注,《妙法莲华经》,巴蜀书社,2012年,第277 页。14世纪盛行的新水月观音图式中,红珊瑚常会与一些圆形红蓝宝石画在一起,意在展现海中的各种珍宝,象征着虽充满宝藏却变幻莫测的大海。不过,这并不能完全解释为什么要把深藏海中的红珊瑚画到观音所坐的岩石上。如果考虑到观音所坐的岩石象征着观音的道场——南海补陀洛伽山,或许可以提出一种解释。73松本荣一在《敦煌畫の研究》(1937年日文版)中最早指出唐代“水月观音图”的背景是对佛经中观音所在的南印度补陀落迦山的描绘,山本阳子则认为其背景是在借用中国的高士和神仙图像基础上表现出的中国式山水。可参见松本荣一著,林保尧、赵声良、李梅等译,《敦煌画研究》,浙江大学出版社,2020年,第202—208 页;山本阳子,〈水月観音図の成立に関する一考察〉,载《美術史》125 号,1989年。古人认为珊瑚就生长在“南海”。74曾昭璇,〈中国古代南海诸岛文献初步分析〉,载《中国历史地理论丛》1991年第1 期。虽然此处的南海与佛经中观音所在的南海不能等同,但却可能发生意义上的相互借鉴,现于水面的珊瑚也就成为观音所在南海补陀洛伽山这个神圣佛国的标志物。《阆苑女仙图》虽然和《水月观音图》主题不同,但都是在表现一个与海洋有关的超越凡尘的神圣仙境。有趣的是,水月观音身后的竹林是其重要标志,而《阆苑女仙图》中西王母和女仙们身后也映衬着一片竹林。

元代绘画中,红珊瑚除了象征海洋以外,也用于展现超越凡俗的佛国世界。传为王振鹏《唐僧取经图》册的三十二幅图,有五幅在山水或庭园景物里画有红珊瑚树。只有《佛影国降瞿波罗龙》画的是海中岩石上的红珊瑚,其他几幅——《旃檀大仙说野狐精》《过截天关见香因尊者》《白莲公主听唐僧说法》《唐僧随五百罗汉赴天斋》——所画均为生长在土地上的红珊瑚树,与山石、湖石或五彩玲珑宝石搭配在一起。这两种不同生长状态的红珊瑚,在《阆苑女仙图》中均有表现。75曹炳建、黄霖,〈《唐僧取经图册》探考〉,载《上海师范大学学报(哲学社会科学版)》2008年11月(第37 卷第6 期)。

相比起流行的西王母瑶池图像,《阆苑女仙图》中的王母瑶池是一个奇特的地方。既没有一丝仙山的影子,也没有任何建筑物。女仙们所在的是一个面积狭窄的小块陆地,离海平面很近,仿佛随时有被海水淹没的可能。海风中翻滚的海水、云雾中苍茫的海面、不断拍打礁石与沙洲的海浪给人深刻印象,显露出一种荒凉感,与其说这是传说中的瑶池仙境,不如说更接近现实中远离大陆的岛礁给人的印象。画面用这种方式来表现西王母的仙境,似乎折射出海洋观念的一些新变化。

4.“雀背负盏”与三足香炉

《阆苑女仙图》中几位侍女正在准备的八个酒盏,形状奇特。在一个荷叶形的盏托上,立着一只展翅的雀鸟,身上背负着筒形的酒盏(图20)。这种器物其实是酒具“爵”的一种特殊形式,在北宋《三礼图》中有明确的图示。根据阎步克、万笑石等学者的研究,这种特殊的爵可以称之为“雀杯爵”或“雀背负盏式爵”,是汉唐时代以来流行的一种爵的形式,出于汉代儒家学者对爵的想象和改造。76参见阎步克,〈由《三礼图》中的雀杯爵推论“爵名三迁,爵有四形”〉,载《北京大学学报(哲学社会科学版)》2019年11月(第56 卷第6 期);万笑石,〈宋代毛诗图绘“雀背负盏”式爵及其相关问题〉,载《美术研究》2020年第1 期。宋代学者经过考证,重新发现了先秦时代的三足爵。但“雀杯爵”长期与之并存。直到南宋时代,在官方的祭典中,三足爵才正式替代了“雀杯爵”。至元代,“雀杯爵”仍然在地方政府和民间祭祀典礼中得到广泛使用,明代以后才逐渐消失。

图20 《阆苑女仙图》中的“雀杯爵”

《阆苑女仙图》中的八个“雀杯爵”意味着什么?最大的可能是,画家参考了依然还在使用的“雀杯爵”进行祭祀的实践,说明《阆苑女仙图》不会晚于“雀杯爵”依然被广泛使用的元代。虽然也有第二种可能:晚近的时代参考了早期的器物和图谱进行绘制。阎步克就举出过晚清时代制作的一件“雀杯爵”。不过,考虑到画家特意为“雀杯爵”搭配了宋代礼图中未曾出现过、但却在日常酒盏中十分流行的荷叶盏托,这就意味着画中图像并非对礼图的模仿,而是来自于对作为公共知识的“雀杯爵”的图像改造,把用于祭祀的雀杯爵和日常饮酒的盏有机结合在一起。

其实,《阆苑女仙图》中除了八个“雀杯爵”之外,还画有另外三个雀形酒具。它们出现在左方踏着海水而来的仙子手中。这两位侍女装扮的仙子,一位捧着一盘蔬果,另一位捧着的盘子里有三个鸟雀形的物品。一大二小,造型奇特。中间最大的鸟雀器具比八个“雀杯爵”要小一些,其形状是鸟雀正常站立、直面前方的样子。左右两个小雀形酒具则呈现出鸟雀回头的样子(图21)。与“雀杯爵”相比,这三个雀形器具少了雀背负的筒形杯,但也应该是酒具,类似于鸟雀形的酒杯,不禁会让人想起古人所说的“羽觞”。其实,羽觞与爵之间并无泾渭分明的界限。有学者认为类似“雀杯爵”的器具其实应称之为“羽爵”或“羽觞”。77沈睿文,〈唐哀皇后墓所见陶礼器〉,载荣新江主编,《唐研究》第二十三卷,北京大学出版社,2017年,第424—425 页。李凯、王建玲,〈话说玉耳杯:“觞”“羽觞”“耳杯”的关联〉,载《文博》2007年第5 期。

图21 《阆苑女仙图》中的雀形杯

“雀杯爵”和雀形酒杯的出现,反映出《阆苑女仙图》的作者有意模糊祭祀礼器和日常酒具之间的界限。这一方面是因为西王母瑶池雅集并非人间的普通场合,另一方面也是因为此画应是在为女性祝寿的场合使用和观赏,也非日常,而是与祝寿的礼仪结合在一起。在祝寿礼仪中,献爵、称觞都是重要的环节。78参见万笑石,《献爵:明清时期的图像、礼仪与日常生活》,中央美术学院博士学位论文,2020年;申秦雁,〈鎏金鸳鸯纹银羽觞与唐代称觞献寿之礼〉,载《陕西历史博物馆论丛》第25 辑,三秦出版社,2018年。

对于礼仪器物的关注不但体现在对鸟雀形酒爵、酒杯的细致描绘中,也体现在对于其他酒具、金银器具的描绘之中。盛“雀杯爵”的金盘,侧面都画出了莲瓣形,这是唐代金银器中就已出现的典型纹样。类似的金盘在《大德寺五百罗图》中《胡人来访》《地神来访》两幅里可以见到,用来给罗汉进献宝物。另一件精细刻画的器物是“雀杯爵”右边的香炉,香炉的炉盖为覆盆形,顶部有一个长尖形的纽作为烟道,炉身有多瓣葵形唇口,炉足为三个兽足(图22)。这与唐宋以来佛教语境中的鎏金铜香炉颇为相似,在传卢楞伽《六尊者像图》(北京故宫博物院)、大德寺五百罗汉图(京都大德寺)、元代《释迦三尊像》(克利夫兰艺术博物馆)等宋元绘画中都有表现。从多瓣葵形唇口和炉体花纹等细节描绘看,最接近元代《释迦三尊像》(图23),而炉顶长尖形的烟道则与《大德寺五百罗汉图》中《水陆会》《女人的供养》两幅里简朴无纹的三足金铜香炉相同(图24)。79参见魏洁,《唐宋香炉设计研究》,江南大学博士学位论文,2017年;蔡力杰,〈关于闽国铜鎏金王延翰狮子熏炉的再探讨〉,载《福建文博》2020年第2 期。对《释迦三尊像》的介绍和研究参见Chung,Anita.“A Stunning Buddhist Triptych.”Cleveland Art,July/August 2010。

图22 《阆苑女仙图》中的金属香炉

图23 [元]佚名《释迦三尊像》中的香炉 克利夫兰艺术博物馆

图24 《大德寺五百罗汉图》中的金属香炉

《阆苑女仙图》中的金器,还有三足金香炉后面的一个带酒勺的酒樽。樽体上也仔细画出了菱花形的图案。作为酒器中重要的分酒器,它与旁边的一个琉璃酒壶以及八个雀杯爵构成了一套标准的饮酒器。这个琉璃酒壶形式也很特别,之所以判断是琉璃制品,一是因为其颜色为深青色,二是因为从酒壶的壶嘴处可以清楚地看到酒樽中的金勺,说明壶嘴是半透明的。这种大型的琉璃制品一般也是用于庄重的佛教仪式中以礼佛。琉璃酒具的提梁和盖子全都是黄金制品,盖子的莲瓣形清晰可辨。具有道教主题的《阆苑女仙图》中描绘这些带有强烈佛教色彩的宗教器具,应是在用神圣物品来强化画面里的神圣空间。

5.羽袖与蔽膝

《阆苑女仙图》中有四位女性女仙,身穿的衣裙上都有一些特定的装饰物以象征女仙身份:在两个宽大的袖口挂着一圈羽毛状的装饰带。这是一种历史悠久的样式,在南北朝、隋唐以来就已经是女性仙人的标志物之一,可以称之为“羽袖”。80对“羽袖”的讨论,参见马大勇编著,《霞衣蝉带:中国女子的古典衣裙》,重庆大学出版社,2011年,第53—54 页。《阆苑女仙图》中的女仙除了延续羽袖之外,还出现了新的特点,即在女仙腰部中间围的“蔽膝”上,于边缘同样装饰羽状装饰带。在有羽袖的四位女仙中,除了骑鹤女仙的“蔽膝”被挡住之外,其他三位都有明显的装饰羽毛的“蔽膝”。

耙梳所能见到的女仙图像,笔者发现这种有羽饰的“蔽膝”极其罕见,少数几例均见于元代绘画。最主要的一组作品是传为李公麟的《维摩演教图》(北京故宫博物院,图25)和元代王振鹏的《维摩不二图》(图26)。两画极其相似,但相互的关系还不甚明朗。81参见金维诺,〈从华盛顿到纽约:欧美访问散记之三〉,载《美术研究》1982年第2 期;许忠陵,〈《维摩演教图》及其相关问题讨论〉,载《故宫博物院院刊》2004年第4 期;王中旭,〈故宫博物院藏《维摩演教图》的图本样式研究〉,载《故宫博物院院刊》2013年第1 期。二图中的散花天女,所着的蔽膝边缘装饰有一圈长长的羽毛。相比之下,王振鹏版本更为准确。因为画中同时也画出了天女大袖口处的一圈装饰带,其中有羽毛图案,可以视为羽袖的特殊表现方式。传李公麟《维摩演教图》中则没有画出羽袖图案。与这两幅维摩图有密切关系的还有日本京都国立博物馆所藏传李公麟《维摩居士像》轴。此画只画出了坐在榻上的维摩及其旁边的天女,天女也有羽状“蔽膝”,但和传李公麟《维摩演教图》一样,没有画出天女大袖边缘的羽袖装饰。这三件白描风格的维摩题材绘画只有王振鹏一幅有比较可靠的时代,其他两幅旧传李公麟,但具体时代仍有争议。其中《维摩演教图》曾被学者定为金代马云卿所画,也有学者认为是宋代作品。而“蔽膝”中羽毛装饰带的发现,或许可以为我们重新看待其年代提供线索。

图25 (传)李公麟,《维摩演教图》卷(局部),北京故宫博物院(左)

图26 [元]王振鹏,《维摩不二图》卷(局部),大都会艺术博物馆(右)

除了上述白描维摩图之外,另一件有羽饰蔽膝的绘画是传为元人沈元升的《碧霞元君像》(私人收藏)。82图见《气韵烟霞:中国古代书画专场——北京歌德2014 春季艺术品拍卖会》,2014年6月,Lot 0663。被认为是碧霞元君的女仙手拿一株仙果,身后跟随着采药的毛女和身披豹皮、肩扛沉香木的男仙,似乎是在向更高级的神灵献上贡品。女仙的袖口有细褶纹理的羽袖,蔽膝边缘则有密密的一圈羽毛装饰。

羽饰蔽膝的另一种样式见于一组道教题材壁画。皇家安大略博物馆所藏元代《神仙赴会图》壁画中,东壁一位持幢女仙的红色“蔽膝”下有不少长条羽状物体,细致地画出了深色羽毛的质感(图27)。与前一种样式有所不同,此处的羽毛似乎不是装饰在“蔽膝”外缘,而是独立存在,因为还有不少羽毛出现在衣裙裙脚外侧。这似乎是想表现一件穿在“蔽膝”之下的羽衣。无独有偶,在永乐宫三清殿的《朝元图》壁画中,西壁一位手捧香炉的玉女,在“蔽膝”下也有长条羽状物体,与《神仙赴会图》十分相似,只是羽毛画得较少(图28)。《神仙赴会图》与《朝元图》有密切的关系。根据景安宁的研究,《神仙赴会图》壁画比永乐宫壁画略早,大致是十三世纪末期,开永乐宫道教壁画画风之先河。83景安宁,《元代壁画〈神仙赴会图〉》,北京大学出版社,2016年。这种样式的蔽膝还有一个明代前期的例子,即景泰五年(1454)明内府制作的水陆画《十一大曜星君众》(集美博物馆)中的月神。

图27 《神仙赴会图》壁画中的玉女

图28 永乐宫《朝元图》壁画中的玉女

在此之外,值得注意的是山西稷山青龙寺腰殿水陆壁画中的鬼子母形象,其身穿的“蔽膝”也有明显的深色羽毛装饰,但可以判断羽毛是垂饰在“蔽膝”边缘。84青龙寺腰殿壁画绘制于元代后期至明代初年,但具体时间学界存在不同意见。根据孙博的看法,青龙寺腰殿壁画制作于1356—1368年之间,参见孙博,〈稷山青龙寺壁画研究:以腰殿水陆画为中心〉,载《中国美术研究年度报告(2010年)》,人民美术出版社,2011年。同时,鬼子母的大袖也有清晰的羽袖装饰。这使得其形象最近似于《阆苑女仙图》。

通过以上图像,我们可以对《阆苑女仙图》中“蔽膝”外缘的羽状装饰带的演变做出初步猜想。女仙蔽膝的羽状装饰,在十三世纪末期的道教壁画中出现。此时的羽毛装饰还不是蔽膝的装饰物,而是作为羽衣出现。在十四世纪中期,逐渐与蔽膝相互融合在一起,成为其周围的装饰带,与羽袖共同组成了女仙的一种特殊身份标志。

6.白鹤仙衣

《阆苑女仙图》中有一位女仙和一位侍女身穿的衣袍上隐约出现了飞翔的仙鹤图案。女仙位于画面最右边,她即将跨过石桥,进入画面的主体空间。侍女则侍立在拨阮女仙身后。仙鹤图案在北京故宫本的原作上比较模糊,但在台北故宫的清代摹本中非常清晰。如果原作确实在衣袍上有仙鹤图案的话,就与元代至明代前期的一些道教图像可以建立联系。譬如,在克利夫兰艺术博物馆所藏的《道子墨宝册》中,就有满布仙鹤图案的道教仙人形象。85对《道子墨宝册》的制作年代问题,近年来有新的讨论。葛思康认为是明初之作,见Gesterkamp,Lennert.The Heavenly Court:A Study on the Iconopraxis of Daoist Temple Painting.Dissertation of Leiden University,2008,p.65。最新的讨论参见赵雅杰,《〈道子墨宝〉考释》,北京大学博士学位论文,2019年。

7.戴龙头套的仙女

《阆苑女仙图》中有一位戴着动物性头饰的女仙,身份十分特殊。她位于画面左边的海面上,出现在海水中升腾的云气中。这种表现方法意味着她不是从空中,也不是从陆地,而是从海中而来。她头上戴着一个类似龙形的头套,可以明显看到一对角,形似鹿角,这是龙的标志物之一。因此,有理由猜测这位特殊的女仙是一位“龙女”(图29)。

图29 《阆苑女仙图》中的“龙女”

用动物形的头饰来表现人物的身份是绘画与戏剧中常见的表现方式,例子很多。传梁令瓒《五星二十八宿神形图》中,就有鸾凤头套、猴头戴、蝎子头套,分别表现太白星神、辰星神和房星神,以暗示她们与这些动物的关系。辽宁省博物馆藏有一幅金代《燃灯佛授记释迦文图》,其中燃灯佛的随从里,就有两位有动物头套。86何惠鉴,〈跋金人画《燃灯佛授记释迦文图》〉,载上海博物馆编,《千年遗珍国际学术研讨会论文集》,上海书画出版社,2006年。一老者头上有白虎,虎之二足垂于老者胸前,似乎是披着动物皮毛。87这种形象在早期艺术中常常出现,参见邢义田,〈赫拉克利斯[Heracles]在东方──其形象在古代中亚、印度与中国造型艺术中的流播与变形〉,载荣新江、李孝聪主编,《中外关系史:新史料与新问题》,科学出版社,2004年。另一位胡人相貌者,头上似乎是一条龙。在更晚一些的绘画图像中,动物性的头饰例子越来越少,但在戏剧表演中却蔚为成风。元杂剧表演中的人物化妆,动物神怪上场时就戴着此种动物的头套。比如虎头、鹿头、猿头、鹤头、虾蟆头、鼠嘴头、水牛头、蛟头、蛇头等等,称作“套头”。88参见宋俊华对元杂剧“穿关”的整理,见《中国古代戏剧服饰研究》,广东高等教育出版社,2003年,附表7(〈《脉钞本》“穿关”中的服饰名目〉)和附表9(〈《脉钞本》“穿关”中的仙怪服饰〉)。

《阆苑女仙图》中的龙女形象就是在这样的语境里出现的。不过,这个龙女和佛教以及民间故事中的“龙女”形象并不能等同。佛教中有龙女献宝珠的故事,其在佛教艺术中并非头戴龙形头套形象89参见朱成林,《西域敦煌龙女故事源流研究》,兰州大学硕士学位论文,2014年;汪珂欣,〈旱灾与祈雨:宋代巴蜀水月观音与龙女组合造像成因研究〉,载《中国美术研究》2019年第2 期;赵雅辞,〈龙女图像与道教〉,载《中国本土宗教研究》2021年。。而《阆苑女仙图》中的龙女虽然也在向西王母进献物品,但看似只是某种水果。这种不同也说明《阆苑女仙图》具有很强的民间信仰色彩,也和元明之际的戏剧表演有一定的关系。

8.美酒的疑惑

在《阆苑女仙图》中,饮酒是女仙雅集的重要内容。前文已经对饮酒器具做了观察,但还有一个饮酒方式上的细节值得注意。

画面中准备美酒的侍女在一大一小两个石桌上进行操作。右侧的大桌上,摆放酒具、香炉以及仙桃。左侧的小桌上,摆放着一个形状奇特的容器,有三个近似兽足的腿。这个容器虽然和石桌一样有扭曲变化的轮廓线,但颜色略偏褐色,中空,液体几乎已经装满到了口部,口部有一定的厚度。这些特征暗示出这是一个树根或树瘤制成的大型酒樽,称作“瘿樽”(瘿尊,图30)。相比起画中大石桌上的小型黄金酒樽,瘿木酒樽是一种具有隐士风范的奇特酒具。唐代陆龟蒙有一首《酒樽》诗,吟咏的就是树瘿的制品:

图30 《阆苑女仙图》(局部)

黄金即为侈,白石又太拙。斫得奇树根,中如老蛟穴。时招山下叟,共酌林间月。尽醉两忘言,谁能作天舌。90周振甫主编,《唐诗宋词元曲全集 全唐诗》第12 册,黄山书社,1999年,第4634 页。

故宫博物院藏旧传唐人陆曜《六逸图》,画有“葛巾漉酒”的陶渊明,就蹲在一个深色的瘿樽旁边,用头巾过滤酒浆(图31)。91对《六逸图》年代尚未有详尽的研究,但学者已肯定非早期作品,而是一件晚期摹本,参见萧燕翼,〈唐陸曜《六逸图》记〉,载《故宫博物院院刊》1991年第5 期。“葛巾漉酒”虽然是一个与陶渊明有关的典故,但也反映出酿酒技术中一个普遍性的工序,即过滤酒糟中的渣滓,使酒更纯粹。古代的米酒属于发酵原酒,在发酵酿好之后仍会有很多碎米粒形成的固体杂质和泡沫,被称为“酒蚁”。用纱布过滤,可以在一定程度上去除杂质。这种分离酒液与酒糟的过滤方法延续了很长时间,譬如宋代苏轼有一首诗《庚辰岁正月十二日,天门冬酒熟,余自漉之,且漉且尝,遂以大醉,二首》,从诗歌名称就可推测其饮酒方式。元人蒲道源《新曲米酒歌》中也吟咏道:“瓮中小沸微有声,鱼沫吐尽秋江清。脱巾且漉仍且饮,陶然自觉春风生。”92万伟成选评,《酒诗三百首》,南方日报出版社,2002年,第51 页。

图31 (传)陆曜《六逸图》(局部)

在《阆苑女仙图》中,瘿木酒樽两旁站立着两位侍女,其中一位手托一条浅色纱巾,这应该就是过滤酒桨所用。明代唐寅《饮中八仙图》、丁云鹏《漉酒图》中,都画有渊明葛巾漉酒的场景,漉酒的方法与《六逸图》有所不同,是把纱巾平摊开来或折成口袋形,往上倾酒。《阆苑女仙图》中侍女手托纱巾立于一旁,酒樽已满,显示漉酒的过程已经结束。她正在观看其同伴所进行的另一道工序,这位侍女附身朝向酒樽,左手牵住长袖,右手拿着一个小罐子,正在往酒樽中倾倒某种物质。这个细节不见于其他的饮酒图像。罐子里究竟是什么东西?为什么要添加到酒里?

有多种可能性。第一种可能,是往酒里添加其他物品以增加酒的味道。植物提取的汁液是常见的添加物。先秦时代以来就有一种“郁金酒”,是用姜黄属植物郁金的汁来调酒,常用于祭祀活动93俞香顺,〈“郁金”考辨:兼论李白“兰陵美酒郁金香”〉,载《中国韵文学刊》第27 卷第3 期(2013年7月)。。元代还出现有李汁所调的酒,为女性所喜欢的饮品。94[元]佚名《玄池说林》:“立夏日,俗尚啖李。时人语曰:‘立夏得食李,能令颜色美。’故是日妇女作李会,取李汁和酒饮之,谓之驻色酒。”[明]陶宗仪等编,《说郛三种》,上海古籍出版社,2012年,1463 页。第二种可能,是添加药物制作成药酒。郁金酒其实已经属于药酒。药酒自唐宋时代以来得到极大的发展。往往是把植物性或动物性的药材切碎或研磨成粉末调入酒中,可以冷浸、热浸、蒸煮,也还可以把药物和米、酒曲一同进行酿造95参见僧海霞,〈唐宋时期敦煌地区药酒文化探析〉,载《中医药研究》2012年第1 期;僧海霞,〈唐宋时期敦煌地区药酒基酒考〉,载《中医杂志》2013年第2 期。。第三种可能性,与药酒类似,是用一些特殊药材来调制酒桨,以使酿造不完美、口味较差的酒变得醇厚可口。元代《居家必用事类全集》中记载了一个《治酸薄酒作好酒法》的配方。用官桂、去皮白茯苓、陈皮、白芷、缩砂、良姜、甘草、白檀、沉香等各味药物煎煮成药汁,再用蜜和香油加入药汁内继续煎煮,把最后的药汁用“磁器盛之,量酒多少,入药尝之”96[元]佚名,《居家必用事类全集》巳集,明刻本,第42 页。关于元代的酒业,参见杨印民,《帝国尚饮:元代酒业与社会》,天津古籍出版社,2009年。。

还有第四种可能性,就是在酒中加入一定量的石灰,使酒除去酸味,并且经过沉淀后酒液更加澄清。如此制作出来的就是高品质的“清酒”,而不是“浊酒”。这种方法唐代已经出现,在宋代两浙路更加盛行,石灰使用量大约是酒液总量的0.5%。97参见葛承雍,〈零乱的酒魂:唐代黄酒考释〉,载《大唐之国:1400年的记忆遗产》,三联书店,2018年;李华瑞,《宋代酒的生产和征榷》,河北大学出版社,1995年,第30 页。在现在的黄酒酿造中,依然会在压榨后与酒糟分离后的酒液中加入少量石灰。南宋罗大经就记载过一次难忘的饮酒经历,一位同僚用两种酒调配在一起,并且用“白灰”——即石灰——来除酸:

太守王元邃以白酒之和者,红酒之劲者,手自剂量,合而为一,杀以白灰一刀圭,风味颇奇。索余作诗,余为长句云:

小槽真珠太森严,兵厨玉友专甘醇。两家风味欠商略,偏刚偏柔俱可怜。使君袖有转物手,鸬鹚杓中平等分。更凭石髓媒妁之,混融并作一家春。98[宋]罗大经撰、刘友智校注,《鹤林玉露》,齐鲁书社,2017年,第514 页。

《阆苑女仙图》中仙子手拿的小罐,会给满满一樽美酒带来什么变化呢?我们很难确定以上四种可能性哪一种更大。考虑到用生药材来调制药酒通常会花费比较长的时间才能见成效,用石灰来除酸和澄清的过程也不会立即见效,所以第一、三种的可能性更大。尤其是第三种让酒味更醇厚的配方,就是把制作好的药汁储存在瓷器之中,喝酒时随用随加。这或许是更佳的解释。由此制作出来的调制酒,广义上属于药酒和滋补养生酒的范畴,与长生不老的鲜桃搭配食用,堪为最佳选择。

本节讨论了《阆苑女仙图》的若干细节。我们会看到,虽然并非每一处细节的讨论都能得到有关其时代的确定答案,但总体上而言,画面中的这些细节都指向了元代至明初这一时段。因此,本文倾向于把《阆苑女仙图》定位为一件约十四世纪中期的绘画。

六 结语

和中国艺术史中许多名作一样,《阆苑女仙图》也是一件失去了原初语境的绘画。从目前作品呈现出来的信息可知,它至少经历了十六世纪末的明内府、十七世纪后期的高士奇、十八世纪后期的清内府、二十世纪中期的故宫博物院这几次大的收藏与传播过程。本文虽然试图对这件作品做一次深入的讨论,但也无法揭示出其原初语境。不过,通过对作品本身及其图像的细致解读,本文希望能够对于其视觉语境进行一定程度的“重构”。“重构”是为了最大程度地了解这件作品曾经的故事,更是为了有效地让这件作品进入我们今天所理解的中国艺术史。也许通过这种方式,像《阆苑女仙图》这样几乎缺失所有关键历史信息的画作才能够“重生”,并且在与我们今天的互动——其中亦包括笔者本人前后相隔十五年的研究——中获得新的生命力。对一件顽强穿越历史迷雾来到我们眼前的古代绘画来说,也许这就是真正的长生秘境!