水下吸力锚基础式带控制系统中心管汇制造技术

2021-11-25赵晓磊赵瑞云陈金玉王立坤

赵晓磊,赵瑞云,王 伟,陈金玉,王立坤

(海洋石油工程股份有限公司,天津300452)

随着陆地及浅海油气资源的日益枯竭,深海油气田的开采量逐年增加,深水油气开发已经成为能源发展的必由之路。水下生产系统由于可靠性高、经济效益明显,在全球范围内,该种模式产值迅速增长,目前可开采水深已达3 000 m[1]。

我国南海油气资源丰富,其中70%位于深水区,受技术限制影响,国内采用水下生产系统的油田较少。在国家“十二五”期间,通过大量的研究,我国已初步掌握了水下海管终端、水下跨接管等水下产品的制造、测试技术[2]。由于对水下中心管汇的组成、制造及测试工艺流程、关键技术要求不清楚,未知风险比较多,水下中心管汇的制造、测试技术依然被FMC、AKER SOLUTION等国外少数公司所垄断。

本文通过对国内外水下管汇项目进行系统研究,选择了深水典型水下吸力锚基础式带控制系统中心管汇为研究对象,从其组成、设备及材料接收技术要求、制造及测试工艺流程、技术控制风险点方面阐述了水下吸力锚式中心管汇的制造、测试技术。

1 水下中心管汇简介

1.1 水下中心管汇的作用

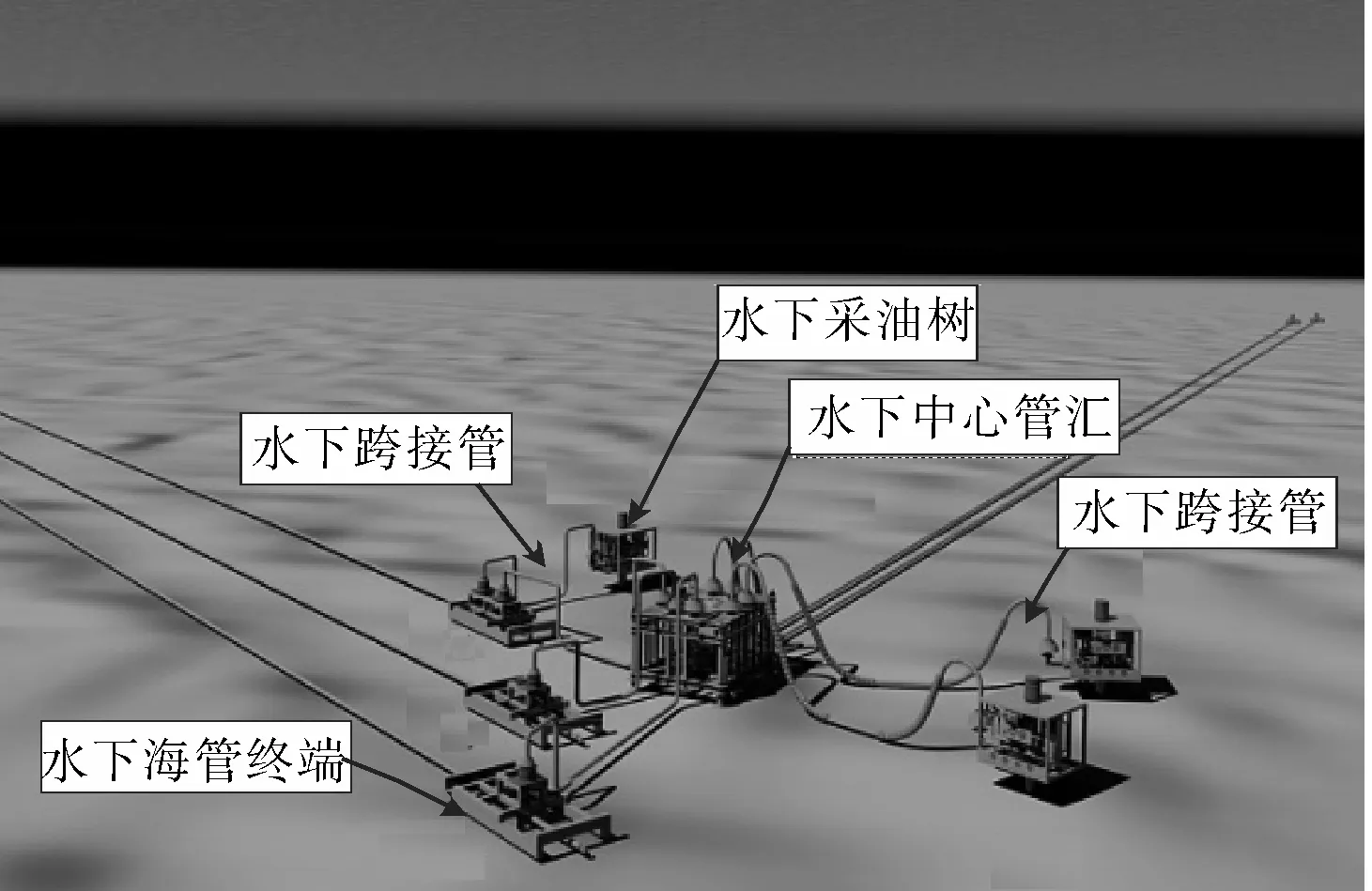

水下中心管汇是深水油气开采水下设施中必不可少的设施,主要汇集来自周围水下采油树的井液或天然气,集水下阀门、水下连接器、水下控制模块、支管、主管及附属系统于一体,通常用来分配、控制、管理石油和天然气的流动,或用于向水下油气生产系统中注入化学药剂,同时具备腐蚀、流量、温度、压力检测等功能[3]。典型的水下中心管汇如图1所示。

图1 典型水下中心管汇示意

水下管汇的主要作用包括:

1) 水下管汇可以减少浮式装置(平台)上立管的数量,从而减少平台所受载荷及节省平台空间,并能降低管线成本。水下管汇具有将不同油井产出的油气进行汇总,然后通过1根单独的输油管线(立管)输送到储油装置的功能,这样就避免了不同油井采用单独的输油管线向储油装置输油的状况。

2) 水下管汇在水面装置安装之前先进行安装,从而缩短油田建设工期。

3) 水下管汇可以优化水下设施布局,若不采用水下管汇,输油管线和水下设备数量将大幅增加,这样对水下布局是个极大的挑战。

1.2 水下管汇的种类

按照结构形式,水下中心管汇主要包括[4]:

1) 基盘式管汇(template manifold)。属于早期的水下管汇,集水下采油树、水下井口于一体,具有钻井的功能。由于在钻井时就需要安装好,工期长,不适合深水。

2) 中心管汇(CM)。集水下阀门、管线、控制系统于一体,汇集来自周围多口采油树的井液或天然气,适用于油气田储量比较大且集中油田的开发。建造完成之后单独安装,可以节省工期。而且水下管汇可以通过控制模块对各井口进行控制,从整体上可以提高深水水下采油的可操作性。

3) 管线终端管汇(PLEM)。属于中心管汇简化的一种形式,适用于井口数较少时油气田的开发,具备来自附近其它海底管道井液汇集功能。

4) 在线管汇(ILM)。用于在海底管线侧面有油井时,且管汇需要与海管一起铺设时采用的一种管汇结构。管汇需要同海底管线一同铺设,结构尺寸要求比较高,尺寸较大则无法通过铺管船的张紧器。

各形式管汇如图2所示。

图2 水下管汇的形式

1.3 水下中心管汇的基础形式

基础的作用是为水下管汇系统提供支撑,并将其装配到海底,主要分为滑橇式、防沉板式、吸力锚式、桩基础4种类型。

1) 滑撬式基础。结构放置于海床表面上,对海底表面的承载力要求高,限制结构的质量,用于接头数量少于 3且海底表面承载力高的情况。

2) 防沉板式基础。防沉板式基础依靠本身重量沉入海底一定的深度,通过扩大基础的面积来增加基础的承载力,通过与土壤的摩擦力来抵抗水平载荷。

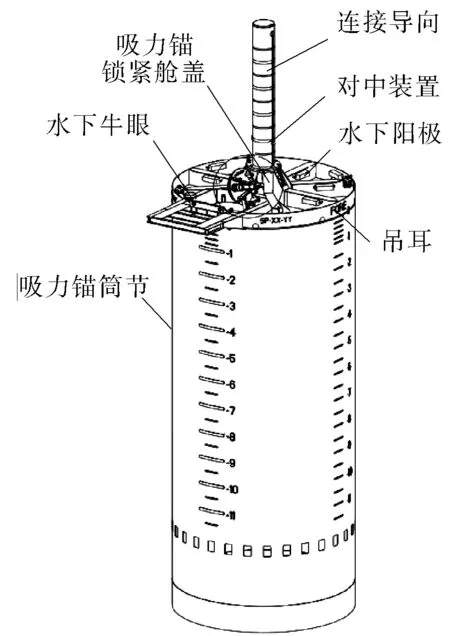

3) 吸力锚基础 。采用一种上端封闭、下端开口的钢制桶形结构。通过顶部抽水孔实现负压,将筒体压入海底而提供较大的竖向承载力基础。

4) 桩基础 。传统基础,对于深水来说,安装工期长、操作困难,受到天气影响大,对于土壤条件可以应用吸力锚的情况,尽量不应用桩基础,以便减小费用和工期。

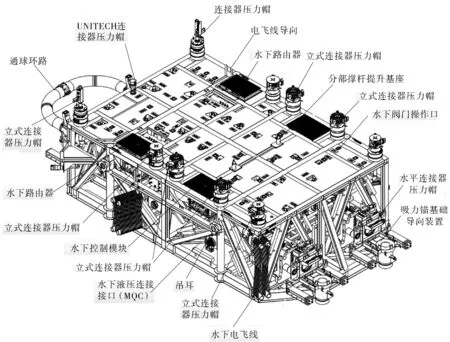

2 水下吸力锚式带控制系统中心管汇的组成

水下吸力锚式带控制系统中心管汇一般由上部管汇结构、下部吸力锚式基础两部分组成,主要部件如图3~4所示[5]。

图3 上部管汇结构主要部件

图4 下部吸力锚基础主要部件

3 关键设备及材料接收技术要求

水下带控制系统中心管汇涉及水下连接器、水下阀门、水下电接头、水下多路液压连接接头、水下控制模块、水下路由器等很多非常规设备及材料,其现场接收测试也是一项比较重要的内容,应满足项目规格书、相关标准及规范的要求。

1) 水下连接器。

应对水下连接器及其附属装备的完备性进行检查,主要包括对水下连接器、下放安装工具、密封圈替换工具、试压用压力帽、长期压力帽、水下机器人操作面板、连接器调整框架、液压连接接头等设备的型号、规格、数量,并通过实际连接操作完成现场接收测试[6]。

2) 水下多路液压连接接头。

应对水下多路液压连接接头及其附属结构的完备性进行检查,主要包括水下多路液压连接接头、测试结构、逻辑帽、防尘帽、长期封堵帽、专用操作工具、备品备件等设备的型号、规格、数量,并通过实际连接操作完成现场接收测试[7]。

3) 水下控制模块。

水下控制模块是接收平台各种电力、液压、光纤等控制信息,并传给各个水下设备,并将水下设备监控的信息实时反馈至平台的中控系统,相当于水下控制的“大脑”[8], 应对水下控制模块的到货状态进行检查,具备包括水下控制模块的完整性、回收工具、测试工机具等。

4) 水下复合管。

水下复合管接收关键技术要求:

①复合管复合层结合力、铁元素稀释率应符合规格书的相关要求。

②复合管堆焊的焊接工艺评定应包含以下测试内容:外观检查、PT、弯曲试验、堆焊层宏观、堆焊层化学成分分析、金相组织分析、G48点蚀试验、硬度试验、冲击试验。如规格书有要求,还应进行裂纹尖端张开位移测试。

③水下复合管弯管在弯制过程中很容易出现裂缝、弯后强度降低等问题,应重点控制。弯管的椭圆度、弯曲角度、弯曲半径、减薄率、垂直度应符合规格书的相关要求。

4 制造工艺流程

1) 上部管汇结构。

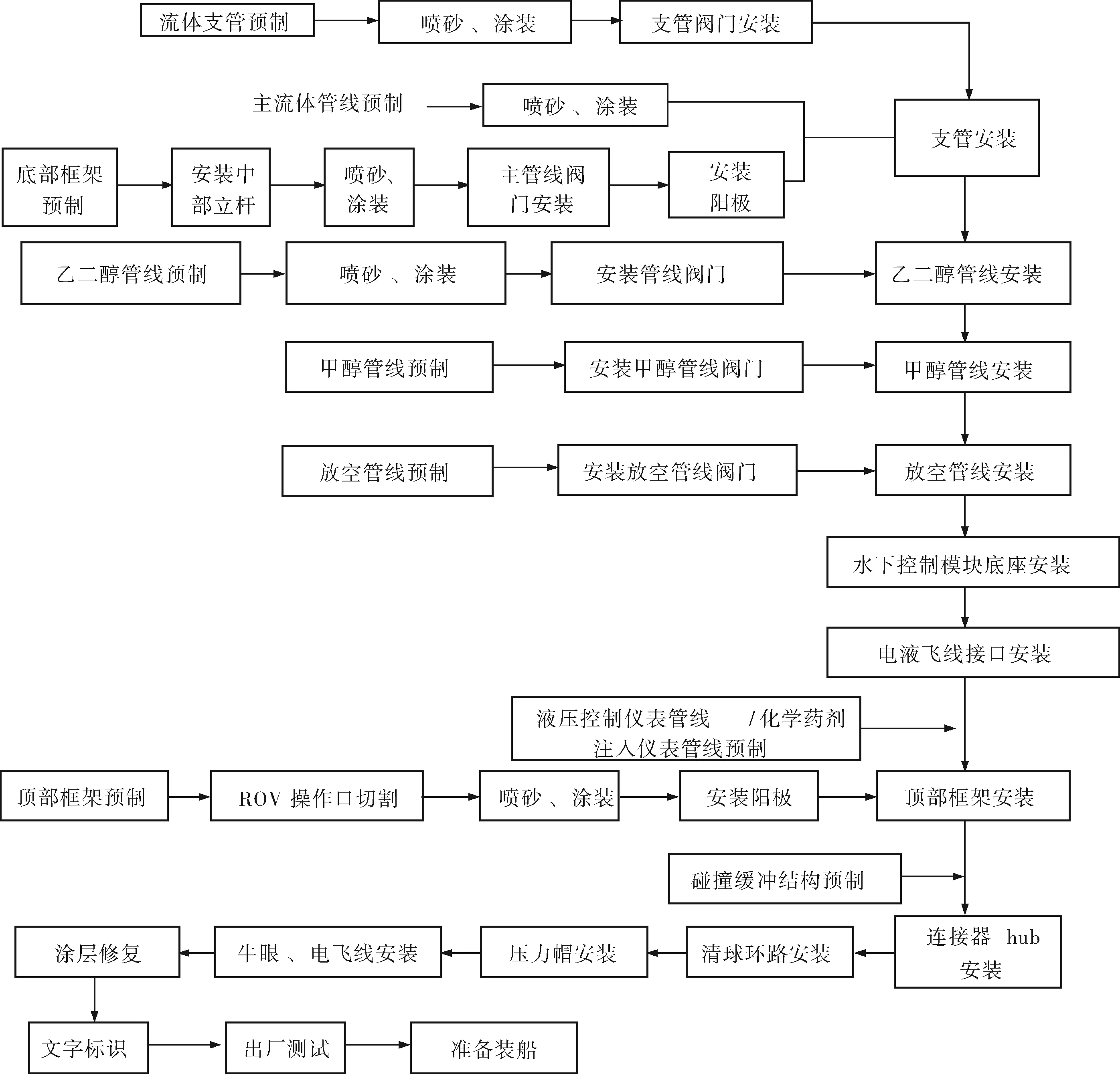

上部管汇结构制造面临焊接空间小、组装精度要求高、工艺设备集中的特点,通过对某油田水下中心管汇进行深入研究,根据各专业工艺要求,结合建造场地的能力,编制了切实可行的上部管汇结构制造工艺流程,如图5所示。

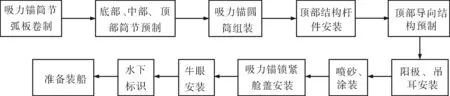

2) 下部吸力锚基础。

根据海上油气田开发需要,水下吸力锚基础的质量从几十吨至几百吨不等,通过对某油田水下中心管汇吸力锚基础深入研究,编制了吸力锚基础立式制造工艺流程,如图6所示。各项目应结合具体吸力锚的尺寸、安装驳船能力确定吸力锚采用立式还是卧式的建造工艺。

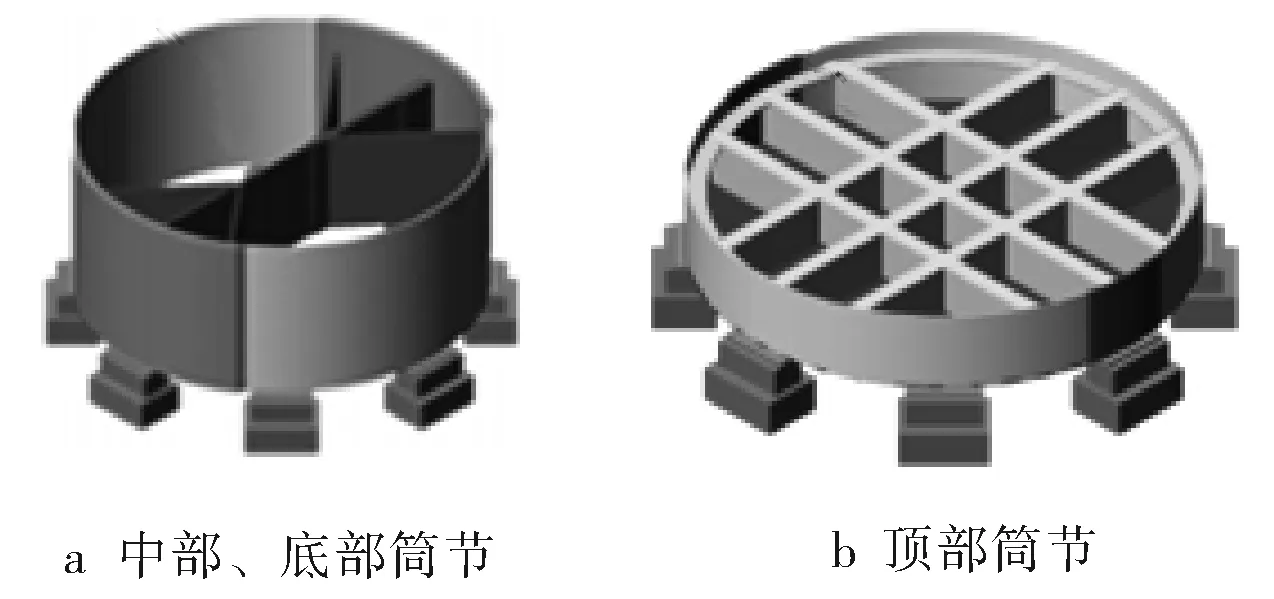

在吸力锚基础制造过程中,由于圆筒直径可达几十米,受卷板能力限制,其筒节一般由3片或更多片弧板焊接而成,在筒节焊接过程中需要专用的临时工装以控制焊接变形,临时工装如图7所示。

3) 技术控制风险点。

在水下中心管汇制造过程中,存在很多技术风险点,应提前考虑解决措施,主要包括:

① 复合管、超级双相不锈钢流体管线及高强度仪表管线焊接质量是项目成败的关键因素之一[9],应根据各个实际工程的需要,开展必要的焊接工艺评定工作,应覆盖所有的焊接工作,各种水下设备、材料购置时,应一并购置焊接评定用测试环,并充分考虑焊接工艺评定对项目工期的影响。

② 水下流体管线焊接收缩问题,累积的收缩量可能导致部分设备无法组装。

图5 上部管汇结构制造工艺流程

图6 吸力锚基础制造工艺流程

图7 筒节焊接临时工装

③ 多管束、三维走向仪表管线弯制精度要求比较高,焊接、无损检测空间非常受限,应提前制定实施方案。

④ 液压控制管线清洗的洁净度要求达到清洁度SAE AS4059 CLASS 6 (B-F),且一般要求使用水基液压油,防止可能的泄露对海水产生污染。

⑤ 应注意水下阀门、水下电飞线、水下连接器、水下牛眼等设备的安装方向,一旦出现问题,可能影响后续海上安装工作。

⑥ 水下管汇制造精度要求比较高,如水下连接器角度尺寸公差为±0.75°,应采取对称施焊、预留调整段等方法控制最终产品的建造尺寸[10]。

⑦ 采用涂层时,金属表面盐分含量控制非常严格,要求小于35 mg/m2。

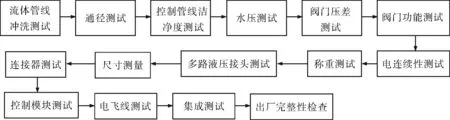

5 测试工艺流程

由于水下设备设计使用年限一般为20~25 a,出现任何的问题都需要大型的船舶资源进行维修,动辄几千万损失,因此出厂测试是保障水下中心管汇质量的重要手段。本着合理、高效、现场操作方便的原则,优化出厂测试工艺流程,如图7所示[11-13]。

图8 出厂测试流程

5 实施效果

形成的带控制系统中心管汇制造技术已经成功应用于南海的流花、陵水、陆丰等水下项目,并经过了第三方船级社认证,拥有了超深水应用业绩。

6 结语

通过对国内外水下中心管汇进行系统研究,详细说明了水下吸力锚基础式带控制系统中心管汇的制造、测试工艺流程,识别了项目的风险点,为我国深水水下中心管汇制造、测试技术奠定了基础。考虑到国内已具备深水带控制系统水下生产设施总装集成技术,后续重点应加强水下连接类、控制类、仪表类等关键设备、材料的研究,特别是加大水下设备可靠性、安全性、耐久性基础性研究的投入,努力尽早实现整套水下生产系统的国产化,对于保障国家能源安全意义重大。