成渝地区的姊妹楼

2021-11-23戚亚男

戚亚男

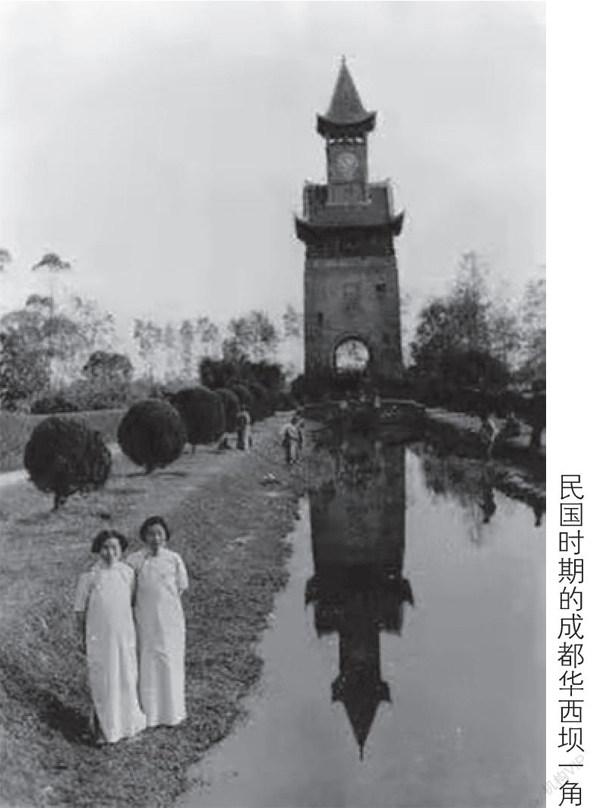

笔者研究华西坝历史文化20多年,特别对坝上建筑文化尤为关注。有一天在网上浏览时,一栋老建筑的照片进入了笔者的视野。这栋老建筑怎么看都像坝上的广益大学舍,但仔细一看,又发现它与笔者天天见到的广益大学舍又有差异。这是怎么回事呢?难道广益大学舍在国内还有姊妹楼?谁建造在先?谁模仿谁?这一连串问题立刻在笔者脑中闪过。随后笔者开始了研究工作。

华西坝上的广益大学舍

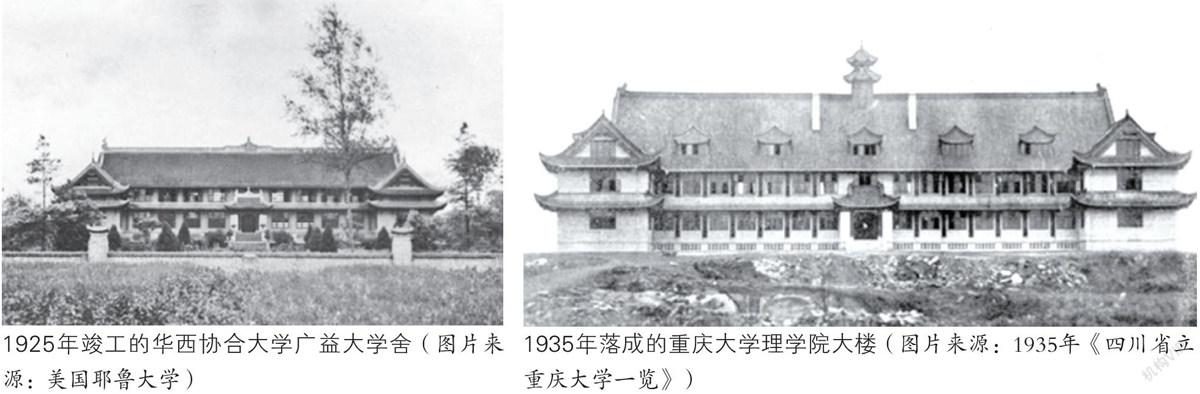

广益大学舍由英国建筑师荣杜易(Fred Rowntree)设计,1925年竣工。大楼平面为“H”型,屋顶是一个中式的横向歇山顶与两侧的两个歇山顶相交的组合体,屋顶下的重檐是一楼的屋檐,入口为中式木牌坊门楼。该学舍大楼原为华西协合大学中国文学系教学楼及学生宿舍。蜚声海内外的中国文化研究所也设在该学舍内。它现为四川大学华西幼儿园。

广益大学舍环境清幽,楼前有十多株梅树,每当冬末春初时节梅花盛开,香气袭人。在此教书20多年的林思进写了一首《过华西广益院看梅作》诗:“中园旧说梅林胜,今日梅花双作林。尚缓遨头送芳骑,早惊偷眼下霜禽。照天香雪真成海,满地虬龙会自吟。寄语酒人勤买醉,放园已是五分深。”

创办于1910年的私立华西协合大学尽管是一所教会大学,却很重视中国文化。“东西方结合起来,发挥自己的长处,汲取精华,满足中国新的一天新的需要。”这是学校有识之士的高见。他们聘请前四川巡按使公署教育科长程芝轩来华西协合大学任职。程先生于1927年为学校创办的中国文学系就设于广益大学舍内。他特聘民国初年蜚声成都的“五老七贤”任文科教授。由于华西协合大学在中国文化事业上做出了成绩,1928年哈佛燕京学社成立后,提供了20万美元支持华西协合大学的中国文学系、图书馆和古物博物馆的发展。

1939年由国学大师闻宥创办的中国文化研究所成立之初栖身于华西坝上的庚款教授楼里,迁到广益大学舍后迅速发展。闻宥充分利用抗战期间国内许多知名教授和学者都云集在西南后方的条件,先后聘请陈寅恪、刘咸荥、韩儒林、李方桂、董作宾、吴定良、吕叔湘、缪钺等人,甚至还有德国汉学家傅吾康、法国藏学专家石泰安来研究所从事研究工作。

1943年12月,陈寅恪一家人流亡到成都,住在陕西街27号。此次陈寅恪来成都是应燕京大学在成都复校之聘。经过3年的流亡生活,陈寅恪除了损失他写的大量书稿外,就是他身体健康状况越来越差。惜人才的时任华西协合大学中国文学系主任、中国文化研究所所长闻宥邀请陈寅恪来该所任特约研究员,一来陈寅恪可以多一份收入,二来他就可以搬到华西坝来居住。这样对他的健康和做学问都有好处。

1944年暑期,陈寅恪一家人搬到了广益大学舍后的一座小洋楼住。陈寅恪的女儿后来回忆这里“环境幽静”,“院门外树木葱茏”,“成为我们逃难以来最好的一处住宅”。陈寅恪给学生上课很方便,出门十几步就到广益大学舍。当时陈寅I各讲课,除了成都燕京大學的学生外,还有流亡到华西坝上的其他学校的学生来听。

到了1946年,历史学家缪钺应华西协合大学和四川大学两校之聘,到成都,住在华西坝上。他“在华大任中文系教授兼中国文化研究所研究员,科研、教学都在广益学舍教学楼内进行”,“讲授诗选与词选两门课,除中文系同学听课外,外系同学亦多来旁听者”。

那时广益大学舍楼前仍有不少梅树,课余时缪钺“徘徊其下,或与少数同学共论词学”,写下了“疏红艳白,倚危崖、曾赏环山千树”,“月影浮香,霜华侵袂,且共殷勤语”这样的词句。

1948年,广益大学舍迎来了一位特殊的学生,就是现在大家熟知的诺贝尔文学奖18位终身评委之一的瑞典著名汉学家马悦然。当年马悦然是瑞典汉学家高本汉的学生。他获得美国洛克菲勒基金会的奖学金,到四川来进行方言调查。由于闻宥主编的《华西协合大学中国文化研究所集刊》在国际上享有的声望,以及闻宥本人在语言学方面的造诣,因而马悦然很自然地就找到闻宥求助。闻宥在广益大学舍收下了这位洋学生。多年以后马悦然回忆道:“他当时的年龄足以做我的父亲,而从我们友谊的最初开始,他对于当时在学术道路上艰难探索的我来说也确像一个父亲。他对我在研究四川方言语音、音韵上给予的耐心帮助和智慧启迪让我永远感念。”

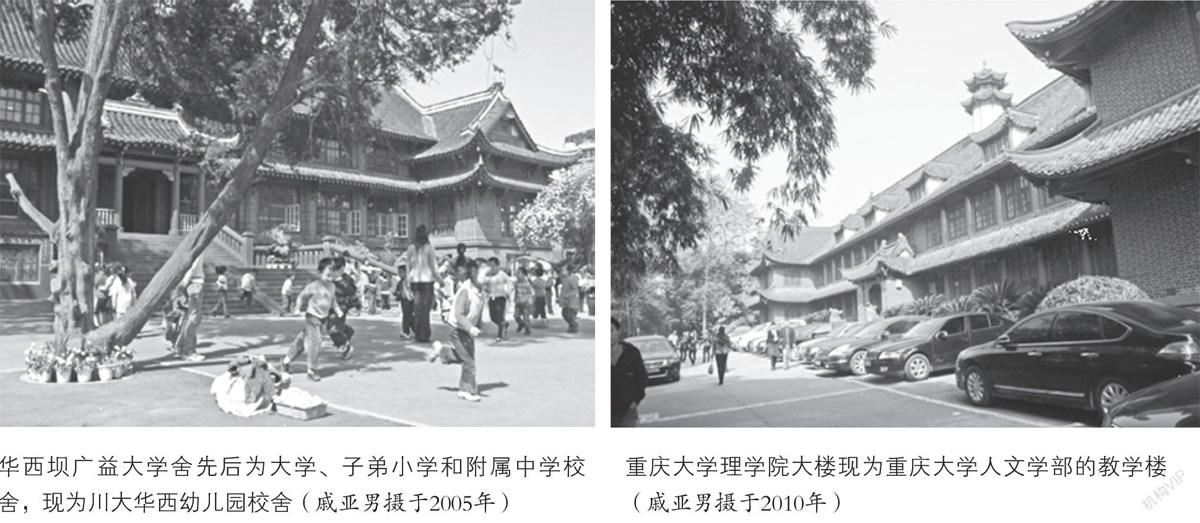

如今广益大学舍已经变成了幼儿园,诚如缪钺晚年回忆的“我到旧日讲学的广益教学楼去看,高楼依然,而梅树荡尽,楼前草坪,摆了许多幼儿玩具,这里已经变成幼儿园了。我徘徊久之,不胜今昔之感,这也可以算是一次小小的人世沧桑吧!”

2010年夏天,台湾一所大学历史研究所的两名博士后来到华西坝拜访居住在广益教师宿舍的川大历史教授方北辰。方老师给他们谈到了抗战期间著名文史大家陈寅恪、缪钺等先生,曾在广益大学舍为很多大学生讲课的轶事。他们听了非常感兴趣,特别请求方老师带他们去广益大学舍的旧址考察。他们拍了很多广益大学舍的照片并感叹说:“这真是一处文化圣地啊!”

尽管广益大学舍没有像华西坝上的其他老建筑那样在2013年被列入国务院公布的全国重点文物保护单位,但该楼在2019年1月还是被列入成都市历史建筑保护名录。

沙坪坝上的理学院大楼

笔者了解到在网上看到的照片上神似广益大学舍的老建筑是重庆大学的理学院大楼。顺着这条线索笔者开始查阅资料,进一步了解这栋老建筑的故事,看它与华西坝的广益大学舍有什么关联。

2006年,重庆大学建筑城规学院硕士研究生邱扬在学位论文《重庆近代教育建筑研究》里这样写道:理学院大楼的设计者是沈懋德;该楼“是一座仿照教会建筑的中国式房屋,砖木混合结构”;“下部两层,屋顶开老虎窗设阁楼层,屋角起翘,用‘撑杆出挑檐口和檐角”;其落成时间是1935年。这样看来重庆大学的理学院大楼比成都华西坝的广益大学舍晚建了10年,理学院大楼应该是仿建广益大学舍。

晃眼一看,这栋理学院大楼的确很像广益大学舍,连在广益大学舍上小学长大的笔者家人都以为它就是广益大学舍。但仔细一瞧它们在相似之外却有一些不同之处。这两栋大楼的相似处是外形都是“H”型,中轴对称,建筑主体部分为双层,屋顶为重檐歇山形式,屋面坡度较陡。不同之处在于,理学院大楼屋顶上除了有老虎窗外,在屋顶的中央还建了一个八角的重檐攒尖亭,而这两种建筑形式在广益大学舍建筑上并没有采用。至于华西坝上的其他建筑,比如华西协合中学教学楼、钟楼、万德堂的屋顶都有重檐攒尖亭,在华西坝上很多建筑上也有老虎窗。由此可以看出,理学院大楼的设计不仅借鉴了广益大学舍,而且把华西坝其他建筑的设计手法也融入进去了。

那么理学院大楼设计者沈懋德是何许人?进一步查阅资料了解到,沈懋德于1894年出生在四川巴县,1914年留学日本,就读于东京帝国大学物理系。1923年沈懋德以优异成绩毕业,回国后,应聘武昌高等师范学堂。1926年国立成都大学校长张澜礼聘沈懋德为理科学长(理学院院长)兼物理系主任。在成都执教期间,沈懋德注意到,在成都读书的川东一带学生假期回家很不方便。当年交通異常困难,学生们通常都是步行十天才能回家。1928年,沈懋德与川东籍教授吕子方、彭用仪、吴芳吉等在成都大学共商创办重庆大学。

经过一年的酝酿,1929年10月12日,重庆大学正式成立了,由刘湘出任校长,沈懋德任教务长,吕子方任斋务长(管理学生的职务),杨芳龄任事务长。校址先在菜园坝,之后沈懋德亲自参加选定沙坪坝为重庆大学校址。大学修建的第一栋大楼理学院大楼坐东向西,背临嘉陵江,面向广场,视野开阔。沈懋德虽不是学建筑出身,但他之前在成都任过教,应该是受到华西协合大学建筑群的影响,因而他设计理学院大楼时便自然而然地模仿了华西坝中西合璧的建筑群(包括广益大学舍)的设计风格。

沈懋德忘我地工作,生病也怕耽误时间不去医院医治,使其健康水平急剧下降。1932年5月,他终因操劳过度英年早逝,时仅38岁。1935年,重庆大学的第—栋大楼——理学院大楼落成了。

随着理学院大楼在沙坪坝的建成,重庆大学也全部迁到沙坪坝办学。那时在沙坪坝还有省立教育学院与南渝中学(天津南开大学在沙坪坝开的重庆分校)。1936年,重庆大学时任校长胡庶华提出了一个在沙坪坝建立重庆新文化区的提案。胡校长高瞻远瞩,他说:“我国处于敌人不断进攻之下,战事之不能幸免”,“四川天产丰富,煤、铁、盐、煤油、水利、无不应有尽有,人口五千余万,壮丁亦有千数百万,将来一旦战事发动”,“均将仰给于此”,“故四川为复兴民族的根据地、抗战之主要后方”;“但就目前四川的状况而言,因人才的缺乏、文化的落后,富源尚未开发”,因而“四川于国防上应准备之工作,应以培养人才,提高文化为最切要”,“故重庆市之应建立新文化区,其意义不仅在于四川文化本身的发展而尤关系于中华民族复兴的前途”。

1937年随着抗日战争的全面爆发,国民政府迁都重庆,大批文化教育机构也纷纷从沦陷地区迁到陪都,落脚沙坪坝办学的学校有国立中央大学等十多所。1938年2月6日,重庆沙坪坝文化自治委员会成立大会在重庆大学理学院大楼举行。大会选举胡庶华为主任干事,南开大学校长张伯苓、省立教育学院院长高显鉴为副主任干事,中央大学校长罗家伦等为委员;并提出了以“维护公共秩序、改善居民生活、促进文化事业”为宗旨的口号。这就是当时人们戏称的“人间”沙坪坝,而与其对应的是“天堂”华西坝。

理学院大楼自1935年落成后,除了用于教学活动以外,不少社会活动也在此举行;特别是在全民族抗战时期,一些重大的会议在此召开。

1939年5月5日,汪精卫致电蒋介石公开宣称投降日本,并向日本表示建立汪伪政权的意向之后,国民参政会于同年9月18日在理学院召开第一届第四次大会。蒋介石出席会议并发表演讲。大会通过了《声讨汪逆兆铭案》。

1939年“三八”妇女节,重庆大学、中央大学、四川教育学院的女同学曾联合邀请邓颖超来重庆大学理学院礼堂演讲。

1944年6月美国副总统华莱士访华抵达重庆时,就专程到重庆大学,在理学院大楼门前发表演说,称赞重大人是坚毅不屈的。

1946年2月7日,周恩来应重庆大学爱国运动委员会的邀请,继1938年12月后,再次来到重庆大学演讲,题目是《中国民主运动问题》。原定演讲在理学院礼堂举行,但前来的听众实在太多,临时决定将演讲地点转移到江边的学生食堂。

……

1951年,理学院加建学院礼堂,以“H”型平面为原型,在理学院大楼中部凸出一部分作为学院礼堂,因而使该大楼的外形演变为“山”型平面。

1998年,重庆大学成立了人文艺术学院,院址就设立在理学院大楼。2014年,重庆大学成立了人文学部,由艺术学院、外国语学院、美视电影学院、体育学院和弘深学院等院系组成。原理学院大楼则作为人文学部的使用场所。

沙坪坝重庆大学理学院大楼经过半个多世纪的岁月变迁,从最早的理科性质的教学楼到现在成为人文学部教学楼,其间积淀了太多文化传承。2013年4月,该楼被收进重庆市市级以上重要文物保护单位名录。更为骄傲的是2019年10月,该楼被国务院公布为全国第八批重点文物保护单位。

这样看来,成都华西坝上的广益大学舍与沙坪坝上的理学院大楼可谓姊妹楼。如今这两栋经历了近一个世纪风雨洗礼的大楼依然发挥着教书育人的功能,其文化精神永续传承。

作者单位:四川大学信息化建设与管理办公室