诗之感情系于其理想

2021-11-23谢桃坊

谢桃坊

一

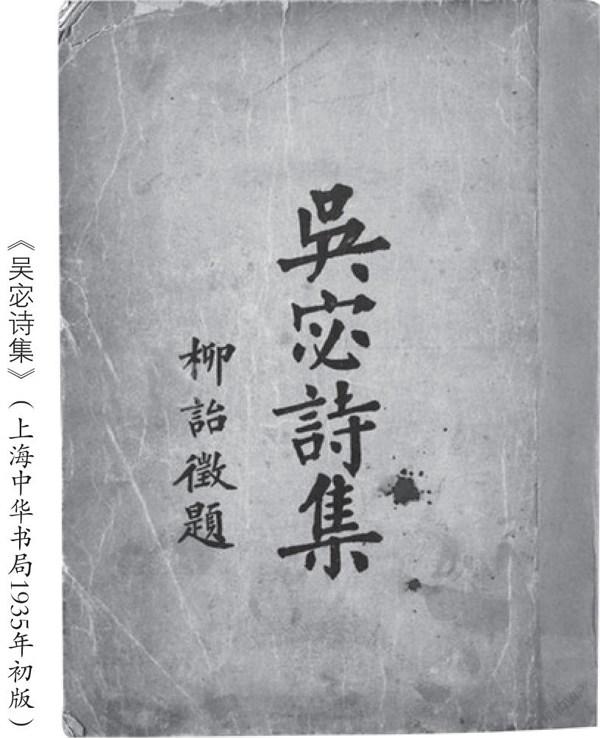

诗歌创作在吴宓的整个人生中具有很重要的意义。他在1933年曾说:“我今生只作三部书:(1)诗集;(2)长篇章回体小说《新旧因缘》或改名;(3)《人生要义》或名《道德哲学》,系由直接感觉体验综合而成之人生哲学,取东西古今圣贤之言,触处阐释其确义,而以日常实际公私事物为之例证。”然而时变事移,岁月蹉跎,吴宓仅于1935年出版了《吴宓诗集》,后兩种计划的著作并未完成。

吴宓(1894—1978),字雨僧,陕西泾阳人,幼年传承家学,继入陕西三原宏道高等学堂学习,1911年考入清华学校留美预备科,1916年毕业,次年由清华学校派往美国弗吉尼亚大学文学专科深造,1918年9月转入美国哈佛大学比较文学系本科,1921年归国后任东南大学西洋文学系教授。此后,吴宓于1925年任清华学校国学研究院主任,1926年任清华学校外国语言文学系主任,继任西南联大教授,抗日战争胜利后任武汉大学外国语言文学系教授兼系主任;新中国成立后任西南师范学院外语系教授,转到历史系讲授世界古代史和世界中世纪史,1957年又转到中国语文系讲授外国文学史;1978年1月在故乡泾阳县去世。他的弟子李赋宁说:

吴宓先生的确是近代中国一位杰出的爱国知识分子。他是诗人、学者、翻译家、教育家和比较文学研究者的先驱。他的最重要的贡献是:(1)沟通中西文化;(2)制订国学研究和西方文学专门人才培养方案,并且身体力行,造就了不少学贯中西的学者,如王力、贺麟、钱锺书、季羡林等……他是我景仰和学习的一位宗师和楷模。

这应是对吴宓的公允的历史评价。我们纵观吴宓一生的学术成就,应以欧洲文学史和比较文学研究的成就与影响最显著。他早年曾发表过《世界文学史》讲义及比较文学之系列论文和外国文学作品译著,晚年在西南师范学院中文系讲授外国文学时主编的《外国文学史讲义》于最近亦将出版。我们很难想到,这位以研究欧洲文学和比较文学的著名学者是反对中国新文化运动的,也反对新的白话诗。他毕生创作诗歌竟是中国的旧体诗,尤长于格律诗体。吴宓自15岁时在宏道高等学堂学习时开始作诗,讫于1973年10月的最后一首《示须妹》,共存诗1626首。当他于1935年(41岁)编订《吴宓诗集》时收录诗1064首,占全部诗作的三分之二;此后三十佘年间仅有诗561首。《吴宓诗集》的结集,标志诗人的创作达到了巅峰。它不仅数量大,有许多长篇巨制,情感和想象丰富,思想和艺术成就很高,风格独特,而且已经自成一家并在诗学界产生了重大的影响。吴宓曾分析英国19世纪诗人兼文学批评家安诺德的诗歌创作道路,认为安诺德诗篇佳作大多成于30岁以前,38岁以后则几乎未尝为诗,其原因是作诗的兴致索然,情文皆已用尽,学识益进而无情感发抒倾泻之必要。吴宓自己的诗歌创作道路亦是如此。他自己编订的这部诗集特别珍贵,其特点甚为突出。诗集中保存了诸家的序跋和评论,诗题、诗句,诗后有许多关于人事、时地、历史背景的注释,有许多的插图,附录友人的作品;尤其在卷末还附录了大量的诗话、诗论并选录了在《学衡杂志》发表的诗学论文。这就有助于我们对诗人作品及其诗学理论进行较为具体的、全面和深入的认识。

安诺德(Matthew Arnold,1822—1883)在《论诗之研究》里说:“诗最重理想,无需他物。理想而外,乃一虚幻世界,极高且美之虚幻世界。诗之感情系于其理想;此理想即是事实。”这里实际上将理想、虚幻世界和事实混同了,但以为诗人之感情是附着于它们的。吴宓甚为推崇此论。他在谈到诗歌创作途径说:“予按艺术之径路不外(1)入实以求幻;(2)幻以成真。(1)涉历深广繁复之生活经验,涵泳吟味,由此摄取人生之智慧,生活之精义。(2)再将此所得虚空普遍之思理,赋形造象,藉新构之事实人物表现之,说明之。”这应是对安诺德之说的解释,吴宓以为是艺术创作的普遍规则。他始终追求道德与艺术的完美,是理想主义者,而又自许为道德现实主义者,或浪漫道德主义者,是真正具有诗人气质的诗人;所以他虽是学者,而其诗实为诗人之诗。

二

我们若要理解吴宓之诗,必须首先认知其诗学理论,因其诗作乃是其诗学观念的体现。吴宓的诗学与创作在中国近世诗史上是独特而自成一家的,是中西文化融合的典型而又富于中华民族古典艺术传统之特色的。他认为关于诗之本质的认识在中西各国是相同的:

天理人情一定而不变,古今东西皆无少异,惟疆界、部落、政教、风俗、衣冠、文物,种种外象末节,则时时迁改,绝无全同之时。此不可不辨之明审,惟其本质之相同也。故若论诗之本质,诗之妙用,美恶工拙如何分辨,作诗必讲韵律等事,则中西各国之诗相同。西儒自亚里士多德以下,其论诗论文,悉与吾国先贤名家之说,节节吻合,或互相发明,苟博读细思,必知其然,而惟其外形之有异也。故韵律文字,各国不同,又诗中材料,多系本国之历史国情,及当时之事迹,群众之习尚,作者之境遇;凡此非熟知之,详解之,则不能理解诗之妙义。

这是就文学之本质而作的中西比较之论述,表明诗之形式是中西相似而内容是相异的。由此吴宓以诗之定义为:“诗者,以切挚高妙之笔,具有音律之文,表示人生之思想感情者也。”关于什么是切挚高妙之笔,他以为是将诗人之强烈之情感与精到之见解以加倍的夸张的非常习的宣喻。关于什么是音律之文,他特别强调中国古典格律诗的音律的整饬和规则。关于表示人生之思想情感,他以为诗与其他艺术皆非简单的对现实的模仿,而是造成人生之幻境,它与实境迥异。我们追溯中国诗史上关于诗之定义之说,如性情说、缘情说、兴趣说、神韵说、性灵说、格调说、肌理说、境界说,以及现代从集中性、想象性和音乐性以论诗,或从内容与形式之规范论,它们皆无吴宓之定义完善而确切;因其是在对中西各种诗论之比较后而作出此论定的。由此定义出发,吴宓以中国古典格律诗体为诗歌创作之正法,而以为“新体白话之自由诗,其实并非诗”。他为中国诗之民族形式辩护说:

今日旧诗所以为世诟病者,非由格律之束缚,实由材料之缺乏,即作者不能以今时今地之随见事物、思想感情写入其诗,而但以久经常人道过之语意,陈陈相因,反复堆塞,宜乎令人生厌。而文学创造家之责任须能写今地之闻见事物、思想感情,然又必深通历来相传之文章之规矩,写出之后成为优美锻炼之艺术。易言之,即新材料与旧格律也。

他因此认为“以新材料入旧格律”为作诗之正法。自中国新文化运动以来,白话自由体新诗成为现代诗歌创作的主流,并取得新的巨大的成就,今后也将是中国诗歌发展的主流趋势。吴宓反对新文化运动,同时反对新诗,此观点是偏激而片面的。然而我们将新诗与古典格律诗体相比较,则后者确实最能体现我们民族文学形式的优长和特色,因而它现在尚在民间有着旺盛的生命活力。吴宓所持诗学理论以及其诗歌创作坚持采用古典格律诗体形式,是具有合理性的,现在仍值得我们重视与深思。

吴宓之诗的艺术渊源同样是中西古典诗歌的化合。他自述:“予生既十余年,于世界学问,未窥津涯,虚掷其至可宝贵之光阴,昏隋过日,即于诗文一道,所得亦绝少,良可深慨。在学校曾从先生习为古文,时亦命题自作游记赠序之类,凡若干篇;至于诗词,则既不列于校课,父师亦未尝以此教我。戊申岁(1909)始以意试为诗。”吴宓最初之习作得到姑丈陈伯澜的指点,1912年在清华学校学习时受到国文教师饶麓樵的引导和评点,继而读《王荆公诗集》《剑南诗稿》及各家诗集,尤喜研读清初吴梅村之诗。我们从他的诗话里可知他除喜以上三家诗外,尚致力学习杜甫、韩愈、黄庭坚等大家之诗,而于清代则喜赵翼、龚自珍、袁枚等之诗。当他在清华学校时读到陈钟麟集唐人诗句作的《红楼梦曲》,即将唐诗和宋诗相比较说:“唐人之诗,多写生活;宋人之诗,多写思想。故集唐人诗可述说《石头记》全书故事,若集宋诗则不可能也。”我们读吴宓之诗易于见到其质朴,以学为诗,以议论为诗,长于思致,风格瘦硬生新,具有宋诗的特色。他于1923年30岁在东南大学时说:“宓受胡先辅、邵祖平等之影响,此时始作宋诗。”陈伯澜评他此前十年在清华学校时所作的《九月九日》诗,云:“杜公善用拗,放翁(陆游)学之,尚得其仿佛。君诗好用拗,宜细味此二家。再,君之诗多崛强语,宜学涪翁(黄庭坚)也。”他同年作的《岁暮感怀》,饶麓樵评云:“颇似宋人格调。”由此可见吴宓早年的诗已出现学宋诗的风格,这是自晚清以来诗坛的一种倾向,但他继而学习清代性灵派诗,则又不完全同于宋诗风貌;尤其是他还吸收了西方古希腊及欧洲19世纪浪漫主义诗,以及印度和阿拉伯古代诗之艺术表现方法,而使风格增添了特异的色调。

英国19世纪浪漫主义诗人拜伦(1788—1824)和雪莱(1792—1822)对吴宓的影响很大。他不仅翻译他们的诗,还常在自己的诗中化用他们的诗意。他的《西征杂诗》和《欧游杂诗》即是模仿拜伦的《哈尔德·哈洛尔德游记》原诗的体裁:“西征感兴,盖起于英人摆伦之长篇纪行诗之第三曲Canto。民国十九年九月,予复有欧洲之行,予学业志趣虽异摆伦,而遭际阅历不无一二类似之处,遂乃模拟原诗体裁。”1930年吴宓旅游欧洲所作《牛津雪莱像及遗物》诗云:“少读雪莱诗,一往心向慕。理想入玄冥,热情生迷误。淑世自辛勤,兼爱无新故。”诗中表示对雪莱的崇敬之意。然而对吴宓之诗意与诗情最有影响者应是英国19世纪后期的两位浪漫主义诗人安诺德和罗色蒂。关于这两位诗人,吴宓曾有专文论述,发表于《学衡》杂志。他认为:“安诺德之诗之佳处,即在其能兼取古学、浪漫二派之长,以奇美真挚之感情思想纳于完整精炼之格律艺术之中……哀伤之旨,孤独之感,皆浪漫派之感情也;然以古学派之法程写出之,故所作诗,词意明显,章法完密,精警浓厚,锤炼深成,不矜才,不贪多,无一冗笔,无一懈字,所以难能而可贵也。”关于罗色蒂女士(Christina Geolyina Rossetti,1830—1894),吴宓说:“罗色蒂女士之诗,情旨深厚,音节凄婉,使读之者幽抑缠绵,低回吟诵,而不忍舍去……读其诗者,敬其高尚纯洁,喜其幽凄缠绵,而稔其一秉天真,发于至诚,则莫不爱之。”他将所喜爱的这两位诗人的代表作品译出,为中国诗坛引入新的诗歌风格。吴宓不仅选择了中国和西方诸家诗人之作认真研究和学习,他还认为:“居今日作诗,非洞明世界大势,及中国近数十年来之掌故,而必以新理想、新世事融铸于旧风格,则徒见心势时拙而已。”他的诗是在中国及世界的广阔的文化背景下,而将其新的理想和感受的新事物以中国传统的古典格律诗体表现出来的,因此能自成一家。

三

吴宓具有诗人的气质,富于艺术想象,情感丰沛而真挚,表现出天赋的诗才。1908年,吴宓15岁作的《二月二日三原县城观放烟火》诗云:

灯棚高搭势崔嵬,药线骤然银树堆。光射云霄目直眩,声传霹雳胆横摧。添花乍绽千层锦,结局终余一寸灰。莫便兴衰伤时事,虚空楼阁易崩溃。

中国传統的烟火是在火药中搀入锶、锂、铝、钡、镁、钠、铜等金属盐类,并用纸裹成种类不一者:有的状如爆竹,发射到空中爆炸;有的用竹竿架起,燃放时发出火花,同时变幻出各种景物。吴宓所见的烟火是高搭的桶形灯棚。他将烟火描绘得生动细致,藉以表达了一种深刻的寓意。燃放烟火是用于重要节日或吉席庆贺,诗人却透过锦上添花似的光焰的辉煌见到幻灭的结局而产生世事兴衰的深沉感慨。此年为光绪三十四年(1908年),诗人似预感到中国最后一个封建王朝像虚空楼阁一样地即将覆灭。此诗已展示了少年诗人的诗才。同年作的《世界八杰咏》分别赞颂了西方的杰出历史人物拿破仑、华盛顿、哥伦布和俾斯麦等,采用了新的题材。1914年,吴宓21岁时作的长篇千余字的七言古诗《清华园词》发表于《益智杂志》,饶麓樵评云:“规模壮丽,步骤井然。”陈伯澜评云:“通首叙事,本本原原,自是可取。”同年作的四百余字的七言古诗《石鼓歌》,是继韩愈和苏轼之后以及明清以来众多诗人之后而能写出新意并有艺术特色之作。诗的结尾云:

我愧年来习梵呗,旧学荒凉等自郐。徘徊摩抚空咨嗟,敢向蝌蚪乞灵狯。昔见长安景教碑,碧眼眈眈涎久垂。又闻孔庙笾豆籍,半入伦敦半巴黎。吁嗟乎!典章璀璨难更数,亡羊尚幸牢可补。神州声教危若丝,几回珍重抚石鼓。

这是在乱世发出对中华珍贵文物——国宝的历史命迹的深沉慨叹。陈伯澜评云:“此首当为古体诸作之冠。”饶麓樵评云:“对此茫茫,百端交集,与韩、苏两作,可谓异曲同工。”此两首长篇的出现标志吴宓诗艺的成熟,尤其是《石鼓歌》更展示了诗人的学者之诗的艺术倾向。我们纵观吴宓的诗,它突出地体现了主体的诗学主张,即诗为自身写照,表达真挚的情感,艺术表现质朴、真实和明显,讲究格律,追求一种完美的理想。这些特点,我们皆于其感时的,抒情的和言理的诗篇中见到。

从1908年吴宓开始作诗,至1935年《吴宓诗集》出版,这二十余年问正是中国的乱世。吴宓经历了清王朝的灭亡,辛亥革命,军阀混战,北伐战争,并目睹西方列强和日本对中国的侵占和掠夺。他以一位爱国知识分子的视角对社会现实表现出深深的忧虑和悲伤。在《辛亥杂诗》八首中,其第四、第五云:

满眼疮痍剧可哀,民生吊望几登台。万家枯骨千军血,十丈严城一炬灰。改革今朝国已病,共和他日花方栽。座中衮衮咸英士,拨乱谁为匡济才。

一代兴亡事已空,阽危国社例飞蓬。远传汉塞三边外,已陷楚歌四面中。余孽跳梁歼未尽,强邻逼视祸无穷。茫茫隐患谁先觉,哭向江边料峭风。

辛亥革命虽然推翻了中国最后一个封建王朝,带来了新的希望,但仍社会疮痍,民生困苦,强邻逼视;诗人只有痛心疾首而已。1914年8月日本以日、德交战事照会外交部,旋即进德租借地胶州湾,10月占领青州、济南,控制大部分胶济铁路。吴宓为此愤慨而作了七言长篇《哀青岛》,诗的结尾云:“吁嗟乎!廿载山河易主三,天运茫茫未易参。螳螂臂断无佘勇,即今大陆尚沉酣。圣池渊源称齐鲁,一例蹂躏成亦土。鲸吞蚕食后患多,珠崖已弃难完补。”此诗追溯历史,长于议论,表达了强烈的爱国情感。饶麓樵评云:“指事叹惜,直而不野,此境良未易及。”1915年8月袁世凯授意其政治顾问、美人安诺德在京发表《共和与君主论》,力言君主政体忧于共和政体。吴宓记述:“近日《亚细亚报》等,多载异事,如天桥下之石碑,南下洼之蛇蟒,辽河畔之龙等等,藉以鼓吹君主。若筹安会一流人,其居心真不可问也。”当时政客们为鼓吹恢复君主制而制造祥瑞事迹,吴宓的《咏史》追溯中国历史上帝王制造祥瑞的荒诞之事,给予了严厉的批判,揭示了袁世凯的政治阴谋:

谶纬前朝工附会,麟符螭篆总非真。狐鸣篝火魔成幻,黑水白山龙现身。汉史马迁独辟异,渐台新莽尚邀神。星河黯淡天无语,冯道谯周是佞臣。

此诗之意深蕴,多用事典,批判锋锐,乃学者之诗。吴宓同时作的《秋日杂诗二十首》采用比兴方式,诗意特别含蓄,于每首诗下注明所批判之事,如“君主政体之復活”,“官吏之贪财”,“共和虚名而已”,“当轴用人,非北洋系统不用”,“倡复古及君主制者,皆为个人私利耳”。在最后一首诗作者注云:“诗必有事实,不可无因而作。时局如此,安能作歌颂升平之语哉!”这可见诗人明确的进步的政治态度。1928年日本兵进入济南,吴宓《五月九日感事作》:

年年春尽事烦忧,急劫惊尘百事休。鱼烂久伤长乱国,陆沉终见古神州。弦歌洙泗无遗响,发衽中原便此秋。政绝刑衰伦纪废,空言擐甲事同仇。

这似已预见到日本侵华战争乃必然,而深感神州之陆沉,希望有仁人志士同仇敌忾。吴宓属于近代向西方寻求真理的知识分子,但从西方文学中吸收了白璧德的新人文主义思想,并未寻找到拯救中国的真理,因而他在中国新民主主义革命过程中实际上是自由主义者和文化保守主义者,没有投入时代进步的潮流,而且未能广泛地接触社会现实;因而虽有爱国思想并也关注现实,却最终陷于个人的悲观的境地,深感理想的破灭。1932年他的《壬申岁暮述怀》云:

读史鉴得失,自然神智广。兴衰因果赜,推详嘹指掌。今古事无殊,东西迹岂两。陆沉痛神州,横流谁砥磉。邪说增聋瞽,私利分朋党。国亡天下溺,贤圣急奔抢。可惜毁椟匣,珠玉辉天壤。愧非执梃徒,掩泪倚书幌。

这应是他感时伤事的总结,对现实极端的失望,未见到新的生活希望之光。

西方近代新的伦理与中国旧的道德在吴宓的观念中混为—体。他于1930年3月9日的日记里说:

宓谓,依宓现今之见解,道德之要素有二:(一)日反省,即常觉自己有种种弱点及不是之处,谦卑而非虚骄。(二)日做事能负责任,认明前后因果,尽吾力以使与我有关系之人得利益与幸福。若反乎此二者,皆非真道德也。

在此观念指导下,他始终追求自我的道德完善,对父母、亲戚、朋友、同事,均表现出真挚的情谊。这是其诗作中极为重要的主题,而关于婚恋的作品尤多,而且最能体现作者对人生的真、善、美的理想的执著的完美的追求。他自称是“具有诗人或浪漫气质的道德现实主义者”。吴宓少年时代自写爱情解脱之意而作的《花》云:

我生从不解爱花,簪插瓶供意未赊。何者芬芳疑冰麝,何者燥烂如云霞。含娇斗媚艳凝香,浇壅培植劳更忙。观之徒觉乱人意,可怜辜负好韶光。雨打风摧不自保,千红万紫园中老。枯枝败叶任凋零,对景触情增懊恼。好花萧索不耐秋,种花谁是惜花俦。解得忘情情忘我,栩栩终日任优游。

他虽然早年触发爱情解脱之意,但终身困惑其中,并未得以解脱,以理想的破灭而留下遗恨。北京外城西南隅的陶然亭,原为辽金古寺慈悲院,康熙三十四年(1695年)在其中建厅三间,取自居易诗意为名,为旧时游宴之处。吴宓的《陶然亭题壁》组诗,其三乃凭吊香冢之作:

碧血青燐姓字浑,美人幽冢倚孤村。几堆花草埋芳迹,万古风烟泣露痕。佳士可曾吟楚赋,大招谁与吊秋魂。残碑断碣巉巉在,词话飘零更细论。

这是对美的消失的悼念。诗风清丽而柔婉,乃诗人之诗。吴宓在现实中的婚恋都是失败的。他以极含蓄的构思和优雅的意象抒写悲伤的情绪,如《九月十五日夜梦醒枕上作》:

是危是福随缘住,伤乱伤离入梦来。慰我诗书忘永日,从他消息断阳台。褰裳欲去云鬟堕,执手相看泪眼开。冷月侵床鸡报晓,柔丝万缕寄情哀。

是诗隐去了具体抒情对象,仅表现真挚的思念之情。1928年,吴宓于《九月十五日感事作》题下注云:“是日离婚,广告登《大公报》,又登《新闻报》。”诗云:

早识沉冥难入俗,终伤乖僻难为家。分飞已折鸳鸯翼,引谤还同薏苡东。破镜成鳞留碎影,澄怀如玉印微瑕。廿年惭愧说真爱,孤梦深悲未有涯。

这是追求人生美好情感的理想的破灭,它给吴宓造成精神的伤害和恶劣的社会影响。此后他多次欲复婚皆失败,而此后的多次恋情亦毫无结果,在其诗里常见到:

一春云物为谁好,从古情场不自由。(《独游西山灵光寺》)

蕉心兰抱说难喻,绮恨诗情斩更牵。(《西直门东站候车眺望》)

由来幻境成真美,岂有仙姿染俗尘。(《偶成》)

终古相思不相见,钓得金鳌又脱钩。(《吴宓先生之烦恼》)

言情贵有真性情,爱美应求健美人。(《杭州赋赠卢葆华女士》)

据吴芳吉说,吴宓对他谈学诗之法:“律诗排句最难,入手之法,宜先将三四五六诸句排对停当,首尾自出。”这是吴宓诗对偶工整精美的重要原因,而其抒情之作的对偶尤为精美,表意含蕴而贴切。《吴宓诗集》最后的《忏情诗三十八首》作于1935年初春,是他多年失败恋情的痛苦的总结,其中第十七、二十六、三十一、三十三云:

玉洁冰清相敬深,可怜虚愿负同衾。笑他始乱却终弃,一语欺天补过心。

一味矜狂失正道,无端痴受误贪嗔。昔来笑指登场我,终局愁同厌世人。

桌灯焚去绛纱帷,寒夜书成烛继时。留取此灯长伴我,十年心事汝能窥。

石不能言石兀立,花原解语花飞空。花残石碎拼痴笑,入梦仙娥话曲衷。

在这些诗里,我们可见到诗人的最真挚热烈的情感和虚幻的美好的理想。陈寅恪评云:“直抒胸臆,自成一家。自忏即所自解,正不必求人解也。”吴宓于诸多言情之作中皆有自忏之意,然而终未解脱。在他的整个作品中言情诗在艺术上是最成功的,是主体真情的表露,所追求的是虚幻的理想而最富于诗情画意。

吴宓既是诗人,又是学者。他说:“诗人异乎学者不为专门考据之学,但非记诵精详,博学多闻,则其诗必空疏而乏材料,情志无所寄托,无由表现。”这强调作诗与学问有密切的关系。吴宓受宋诗的影响,又是学贯中西的学者,故多有言理之诗。它是将诗人于人生现实的诸多经验与感悟,概括成高度集中具有哲理意义的诗篇,我们从中可时见富于新意的理趣。1928年吴宓作的《落花诗》八首,纯以言理的方式言志和批判时事,例如其二:

色相庄严上界来,千年灵气孕凡胎。含苞未向春前放,离瓣还从雨后开。根性岂无磐石固,蕊香不假浪蜂媒。辛勤自了吾生事,瞑目浊尘遍九垓。

作者关于此诗之意注云:“此首言我之怀抱未容施展,然当强勉奋斗,不计成功之大小,至死而止。”其四云:

曾到瑶池侍宴游,千年圣果付灵修。故家非是无长物,仙国从来多胜流。苦炼金丹经九转,偶凭夙慧照深幽。同仁普渡成虚话,瘏口何堪众楚咻。

作者自注:“此言我至美洲,学于白璧德师,比较中西文明,悟彻道德之原理,欲救国救世,而新说伪学流行,莫我听也。”这组诗虽言理,但很含蕴,若非作者注释而难解其意。1934年吴宓作的《治道》纯是枯燥的言理:

治道千年国与家,是非颠倒乱如麻。礼能化俗供虚伪,法可齐民许等差。畏乱寒蝉巢幕燕,欺人毒虿入林蛇。神州莽莽澄清意,视息偷生老岁华。

此诗失去理趣,而于治道的认识流于空虚。不过他的许多悟真感事的作品,倒时常有精警的言理诗句:

曲曲为人人不谅,头头是道道难铨。(《自况》)

身猶多事宁增累,向人情类炭投冰。(《感怀》)

世弃方知真理贵,情多独叹此生休。(《失眠》)

盹诚岂必人能感,孽果分明自造基。(《续南游杂诗》)

世上原无难处世,人生却有断肠时。(《写怀》)

寸心搏战情兼理,万事迷离假倚真。(《八月二十四日夕作》)

皓月终古无圆缺,真理何尝有旧新。(《杭州赋赠卢葆华女士》)

这些句子含蕴着丰富的人生哲理意义,有似箴言,但时得理趣,并不迂腐,独具新意。吴宓的许多言理之诗皆体现作者对学理和人生的深入认识和高度的概括,表达了对高远深奥的思想意境的追求。因有这些言理之作,使吴宓的诗又颇富学者之特色。

四

当吴宓谈到以新材料入旧格律时,在其诗中最突出的是译诗和以西方历史文化为题材的作品。在近世中国翻译西方诗歌的过程中,吴宓是较早而较为成功的。关于译诗,他说:“译诗与译文同理,惟译诗者不特须精通两国文字,多识成语,且须具诗人之才与性,则为之方有可观耳。”1921年7月,吴宓留学归国后将英国沙克雷小说《钮康氏家传》之《酒店主人歌》译出,是其译诗之始。此后他翻译了欧洲、阿拉伯、印度及古希腊诸多诗篇,而以译英国罗色蒂女士之诗最为成功。罗色蒂曾有两次恋爱,但终觉婚姻之事存在无限危险,忧疑恐惧,不能自决,遂转向宗教寻求安慰。吴宓说:“予居恒好读书,罗色蒂女士诗,即以其中事虽无多而情极真挚,梦想天国而身寄尘寰,如湖光云影,月夜琴音,澄明而非空虚,美丽而绝涂饰,馥郁而少刺激,浓厚而无渣滓,此乃诗之纯粹者。”吴宓译出罗色蒂诗三篇,以为所译的《愿君常忆我》最佳:

愿君常忆我,逝矣从兹别。相见及黄泉,渺渺音尘绝。昔来常欢会,执手深情结。临去又回身,千言意犹切。絮絮话家常,白首长相契。此景伤难再,吾生勿易辙。视告两无益,寸心已如铁。惟期常忆我,从兹成永诀。君如暂忘我,回思勿自嗔。我愿君愉乐,不愿君苦辛。我生无邪思,皎浩断纤尘。留君心上影,忍令失吾真。忘时君欢笑,忆时君愁颦。愿君竟忘我,即此语谆谆。

在吴宓的影响下,同时译此诗者有陈铨、张荫麟、贺麟、杨昌龄。他们皆以五言古体诗译出,甚为流畅,诗意清晰,极适合他们的审美趣味。当时以古体诗译西方诗歌为一时风尚,而吴宓之译诗则是最有影响的。吴宓在读英文某政治史,其中引述一首《讥英国贵族院议员》之诗,特为译出:

纳赀得显爵,此风重英伦。工匠跻侯伯,流氓厕缙绅。谁复别嫡庶,谁复辨假真。多财而无耻,荣宠遂及身。

此诗揭露了英国贵族院议员的真相,我们现在看来尚极富现实意义。译诗给中国诗坛带来了新的风气,但它不是吴宓诗的新材料。其真正的新材料是以西方历史文化事物为题材之作,这集中在1930—1931年旅游欧洲诸国作的《欧游杂诗》五十五首。它们“皆依事实,平铺直叙”,但充满海外的异域色彩,例如:《游莎士比亚故乡》第三首:

更寻纪念堂,铜像瞰溪流。眉宇憺威棱,隐含百世忧。入门随导观,壁画映层楼。摹拟传神态,今古列名优。雄文极万变,人性洞深幽。薄物明理象,常事寓机谋。版本纷罗列,精工见校雠。东邦译全集,摩挲增吾羞。

这给予莎士比亚及其著作以高度的评价。诗的结尾针对日本学者坪内逍遥于1929年已将莎士比亚全集译出,而当时中国尚无全译本;为此吴宓感到羞愧。英国19世纪传奇小说家司各脱的作品由林纾翻译了多种,其诗有张荫麟译本。吴宓作的《爱丁堡司各脱纪念塔》三首诗,其最后一首是对司各脱文学成就的评价:

詩名满一世,稍衰百年中。音节似奔马,低昂急且冲。又如大军合,鞋搭金鼓隆。淝水草木动,昆阳风沙矇。说部最卓绝,传诵及妇僮。磊落投赤胆,艰难奏肤功。桃园共日月,梁山仰穹窿。飒飒壮士魂,弥漫海西东。

在诗后附录了关于司各脱的生平事迹及其文学创作成就的介绍,尤其详述了其恋爱事迹,并附图三幅。吴宓为使中国读者能理解司各脱传奇小说的特点,采用了淝水之战、昆阳之战、桃园和梁山结义的历史事典,使西方新材料与中国传统文化结合,成为一种新的思路,易为中国读者接受。《日内瓦卢梭像及遗物》三首,第一首云:

名城日内瓦,公民一卢梭。音容今犹在,迹象纷何多。疏林围芳草,白岛舞绿波。小岛连长桥,铜像立巍峨。姣媚同荡子,朴拙类村婆。生涯历鄙贱,情智见通和。貌寝意则扬,执笔俨挥戈。布衣胜王侯,百世仰文魔。

关于这位法国18世纪启蒙思想家,吴宓说:“白璧德师评论卢梭之学说及影响,最为确切透彻。拜伦论卢梭之性行,亦鞭辟入里。而今法国人士尤多责诋卢梭者。”他在诗里概述了卢梭的形象,并表示景仰之情。吴宓最得意之作是五言古体长篇叙事诗《海伦曲》。古希腊的海伦是天下第一美妇人,由她引起特洛与希腊的战争。荷马的《伊里亚特》即以此为史诗之题材。吴宓在诗里详述了海伦的故事,结尾云:

哀哉两军众,摧朴无余继。水月镜中花,美境由心缔。追求底虚空,颠倒成衰敝。碌碌苦纷争,宇宙一玄谜。呜呼海伦身,古今亿万蜕。贪嗔痴爱缘,无明同梦寐。快刀斩乱丝,精勤依智慧。至理独永存,闲愁随时瘗。

这表达了对海伦史事的评论,似欲以理性藉以驱散其个人在生活中引起的闲愁,因而在诗的叙述中融入了强烈的情感,故为作者特别珍惜之作。吴宓认为中国的古体诗的体式自由灵活,可以随意表达思想情感,尤长于叙事,故其译诗与吟咏西方风物之诗皆用古体,实现了其以新材料入旧格律的诗学思想。吴宓因有许多此类新材料和新风格的诗篇,使其艺术风格新奇和丰富,故能自成一家,独树一帜。

自中国新文化运动以来,自由的白话诗成为中国诗歌的主要形式和诗史的主流,传统的古典诗体的创作被边缘化,被排斥于文学的主流。然而古典格律诗体毕竟是我们的民族文学形式,它有深厚的民族文化的根基和旺盛的生命。吴宓以传统的诗歌形式、新的题材和真挚的感情,表达其新的理想。其诗具有中西文化结合与诗人之诗和学者之诗共存的显著特征,而其执著追求的完美的人生理想却是虚幻的美的想象。这从一个侧面反映了20世纪初年一位爱国知识分子的思想情感的真实。1934年方玮德读了吴宓的诗评论说:

丈诗往往因情见道,又因道悟情,而以情道合一为教训,寓庄严于缠绵之中,其发也于感,其止也于悟。丈诗虽受十九世纪初年浪漫派之影响,但所含维多利亚时代诗人之意旨亦不少。丈集中并无情感进发,一泻千里之作,而多忧怨睁限之情,处处深自敛抑,故云然。又丈诗所涵中国前辈典型思想甚富,盖由师友渊源故耳。

此论甚为确切,评价极高。吴宓之诗在当时诗坛上具有新的意义,并在艺术上取得新的成就,影响巨大。他非常看重诗的创作在其人生中的意义,而且坚持数十年的创作。1935年出版的《吴宓诗集》是诗人创作达于巅峰的标志。我们对这部诗集应认真研究和重新评价。