锁定钢板内固定与非手术治疗老年肱骨近端骨折的临床疗效

2021-11-23郑晓晖涂致远

刘 浩,王 锋,郑晓晖,涂致远

武警福建省总队医院骨科,福州 350000

肱骨近端骨折是老年人群中最常见的骨折之一[1-2],其发病率随着年龄的增长而增加[3-4]。最小移位骨折和2部分骨折占所有老年肱骨近端骨折的77%~84%[5]。对于2部分肱骨近端移位骨折,目前治疗方法主要包括非手术治疗和切开复位内固定。锁定钢板作为治疗移位的肱骨近端骨折最常用的内固定物,有利于维持手术中获得的复位,允许早期被动活动,从而促进术后康复。非手术治疗虽然不能获得稳定的骨折固定、更好的影像学结果和早期活动,但有研究报道,其可以获得满意的肩关节功能和更低的并发症发生率。最近,几项研究比较了锁定钢板手术和非手术治疗成年人移位肱骨近端骨折的疗效,发现在手术治疗和非手术治疗之间没有观察到统计学上或临床上显著的差异[6-8]。但对于65岁以上老年Neer 2部分肱骨近端移位骨折治疗方式的选择尚无统一定论。本研究回顾性分析2013年7月—2017年7月笔者医院骨科收治的94例65岁以上Neer 2部分肱骨近端移位骨折患者,比较锁定钢板和非手术治疗的临床疗效。

临床资料

1 一般资料

纳入标准:(1)年龄≥65岁,根据Neer分型为2部分肱骨近端移位骨折;(2)临床随访。排除标准:(1)严重骨质疏松(骨皮质厚度>6mm[6]);(2)同侧上肢多发性骨折、开放性骨折、病理性骨折、伴发神经丛或神经损伤、严重精神疾病;(3)伴有影响骨折愈合的全身性疾病。本组94例患者,根据治疗医师建议和最终患者的选择,分为手术组(锁定钢板)和非手术组(拒绝手术治疗而仅同意接受非手术治疗)。

手术组48例,男性10例,女性38例;年龄65~81岁,平均71.2岁;受伤时间0.5~16d,平均5.8d; 受伤部位:左侧27例,右侧21例。非手术组46例,男性11例,女性35例;年龄65~87岁,平均 72.8岁;受伤时间0.5~19d,平均5.7d; 受伤部位:左侧22例,右侧24例。两组患者术前临床资料比较差异无统计学意义,具有可比性。 本研究获笔者医院医学伦理委员会批准(FPCH-20130514)。

2 治疗方法

手术组:手术均由同一组有5年以上上肢创伤手术经验的外科医师完成,以避免偏倚和学习曲线干扰。手术均在沙滩椅位进行,采用经皮微创钢板内固定技术,近侧切口选择经三角肌入路,暴露骨折部位,将骨折复位,克氏针临时固定,通过缝扎临时固定大、小结节骨折块,在腋神经深面紧贴骨皮质置入钢板(大博医疗科技有限公司,5~10孔板,长度141~231mm),位置在大结节顶部外侧5~8mm,结节间沟略向后方2~4mm。为保护旋肱前动脉,应偏背侧5~10mm,远侧切口位于三角肌止点。应用导向器完成螺钉固定,固定过程中,在贴近肱骨头外科颈的内侧皮质内置入Calar螺钉,以保证足够的内支撑。C型臂X线机透视,确定骨折复位及内固定位置良好,术中注意尽量减少对软组织的损伤和破坏骨折片的血供。最后,用不可吸收缝线通过近端板孔固定肩袖,小心缝合伤口,使用吊带将患肢固定在胸部4周。术后当天麻醉过后即可进行张手握拳练习,术后3d进行腕关节屈伸、前臂的旋转以及肘关节的伸屈活动;术后1周开始进行“钟摆练习”,在吊带和健侧手的保护下进行前后、左右以及绕环方向的摆动练习,逐渐扩大范围,但不超过90°,每个方向20~30次/组,1~2组/d,练习后即可冰敷15~20min;术后2周开始在肩部及上臂肌肉的保护下收缩及轻度屈伸练习,逐渐扩大范围,但不超过90°,20~30次/d;术后4周去除肩手吊带,肩关节可进行主动的伸屈、外展内收及旋转练习,同时进行肩部及上肢肌肉力量练习,可自由完成日常活动,但禁止提重物、抗阻力的活动;术后6周可进行部分抗阻力的肌肉力量练习,继续肩关节活动度练习;术后8周可进行完全抗阻力活动,恢复肩关节正常活动。以上练习均在无痛或微痛前提下进行。

非手术组:闭合复位并经X线片确认复位后,使用吊带将患肢固定在胸部4周,2周后开始被动功能锻炼。其他康复方案与手术组的术后康复方案相同。

3 观察指标

两组患者分别在治疗后2周,1、6、12、18、24和30个月进行门诊随访。由同一名外科医师使用标准测角仪测量患者治疗前和治疗后6、12、18、24、30个月肩部的活动范围,所有参数测量3次,并确定平均值。同时记录牛津肩关节功能评分(Oxford shoulder score,OSS)、Constant-Murley评分及视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)以及并发症例数,以评价两组临床疗效。

4 统计学分析

结 果

患者均随访至少30个月,手术组1例伤口感染,采用口服抗生素治疗,3例因近端螺钉进入关节而置入失败,对这些患者进行二次手术并更换螺钉。非手术组无并发症发生,但两组差异无统计学意义(P=0.117)。

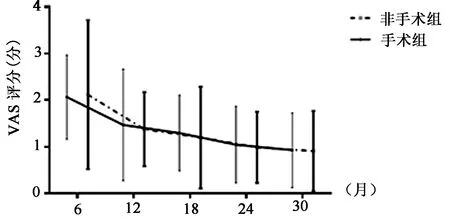

治疗方式和随访时间的交互作用对OSS、Constant-Murley评分和VAS的影响无统计学意义(P>0.05)。治疗方式对OSS、Constant-Murley评分和VAS的主效应差异无统计学意义(P>0.05)。随访时间因素对OSS、Constant-Murley评分和VAS的影响差异有统计学意义(P<0.05)。见表1~3。两组OSS、Constant-Murley评分和VAS评分趋势基本一致,均表现出小幅上升或下降的趋势(图1~3),两组患者均获得稳定满意的肩关节功能和可接受的疼痛。随访期间,治疗方式和随访时间的交互作用对肩关节活动范围的影响差异无统计学意义(P>0.05)。治疗方式对前屈、后伸、内旋、外展和内收的主效应差异无统计学意义(P>0.05),但对外旋的主效应差异有统计学意义,手术组外旋明显大于非手术组(P<0.05)。随访时间因素对肩关节活动范围的影响差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表1 两组患者治疗后OSS比较分)

表2 两组患者治疗后Constant-Murley评分比较分)

表3 两组患者治疗后VAS比较分)

表4 两组患者治疗后肩关节活动范围比较

OSS:牛津肩关节功能评分

图2 两组患者治疗后平均Constant-Murley评分组间差异(0分最佳,100分最差),垂直线代表标准差

VAS:视觉模拟评分

讨 论

随着我国社会人口老龄化进程的加快,老年肱骨近端骨折的发病率也逐年增长[9-10]。目前老年人2部分肱骨近端移位骨折治疗方式主要包括非手术治疗和切开复位内固定。非手术治疗主要包括适当的手法复位并以悬吊或其他方式固定后进行功能锻炼,理论上很难对骨折尤其是移位特别严重的骨折进行有效复位及稳定固定,并可能带来相对较高的畸形愈合率及不愈合的问题。锁定钢板和髓内钉是目前最常用的切开复位内固定方式,通常用于肱骨近端骨折的稳定固定[11]。锁定钢板通过将尾端带有螺纹的螺钉与钢板锁定从而将整个板钉整合为一体,理论上可明显降低内固定失败的风险,但术后并发症发生率较高[12]。髓内钉具有优越的生物力学优势,能够更好地抵抗弯曲和旋转应力,但其置入可能会引起大结节骨折和肩袖损伤,导致术后产生持续的症状和无力[13]。

Antti等[6]在一项使用锁定钢板的研究中发现,手术或非手术治疗2部分骨折的结果差异无统计学意义。Emrah和Zgür[7]通过随机对照试验发现,在2年的随访中,手术治疗肱骨近端移位骨折患者的结果并不比非手术治疗更好。Handoll等[8]在一项关于移位肱骨近端骨折患者的随机临床试验中发现,在骨折发生后5年内,手术治疗临床结果并不优于非手术治疗。本研究中,虽然手术组的OSS和Constant-Murley评分有较高的趋势,但差异无统计学意义。Ge等[11]发现在6个月的随访中,手术组在处理2部分骨折时VAS与非手术组差异无统计学意义。Emrah和Zgür[7]发现手术组的VAS较低,差异有统计学意义。但在本研究未发现明显差异,可能与老年人对疼痛敏感性较差有关。Lange等[14]发现手术组和非手术组之间肩关节活动范围等客观功能结果没有差异。本研究发现手术组关节活动度,尤其是肩关节外旋较高。这可能是由于外旋主要依靠附着于肱骨大结节的冈下肌和小圆肌,手术组中大结节稳定固定可能有助于获得更好的外旋。手术组中出现切口感染、螺钉穿透等并发症,有3例(6.25%)需要二次手术。Zhu和Hardeman等[15-16]报道,用锁定钢板治疗患者的并发症发生率较高。本研究中,虽然两组总并发症发生率差异无统计学意义,但手术组总并发症的绝对数量较高。

本研究为一项回顾性研究, 样本数量相对较少,且外科医师和物理治疗师没有进行双盲,存在一定的选择性偏倚。下一步将通过增加患者数量和改进研究设计,以进一步比较锁定钢板和非手术治疗的有效性。

综上所述,对于65岁以上Neer 2部分肱骨近端移位骨折的患者,使用锁定钢板或非手术治疗均可以获得类似的满意功能结果,但手术组存在手术相关并发症风险。临床治疗过程中应充分考虑患者意愿及经济条件,并结合当地医疗环境与术者技术特点等因素综合考量选择。