原发性肠套叠的治疗经验总结

2021-11-22王序杰杨志敏山东省威海市中心医院胃肠外科64400山东省威海市中心医院儿科64400

王序杰 杨志敏山东省威海市中心医院胃肠外科 64400;山东省威海市中心医院儿科 64400

肠套叠是小儿最常见的急腹症之一,其发病原因尚不明确,以原发性的多见,继发性的发生率较低[1]。随着人民生活水平的提高,小儿发生不适后往往能及时到医院就诊,肠套叠可以及早被发现;近年来发现相当多的肠套叠不需要空气灌肠等整复手段即可恢复。现选取威海市中心医院1年(2018年9月1日至2019年8月31日)住院的肠套叠患儿临床表现、诊疗经过等资料进行讨论分析。

1 资料与方法

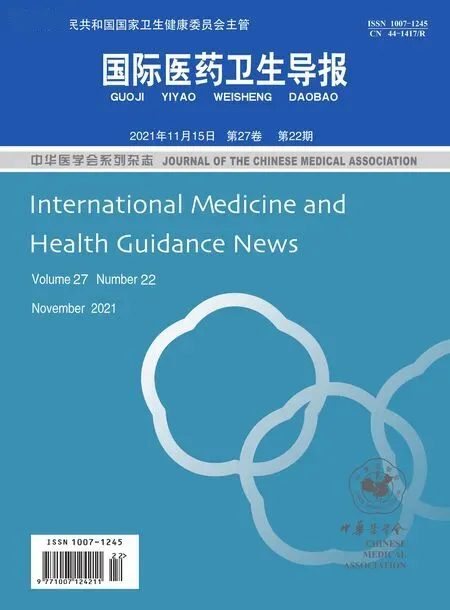

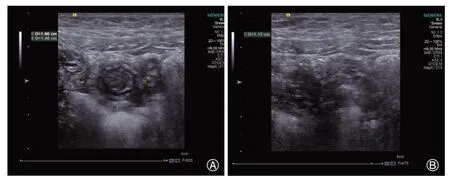

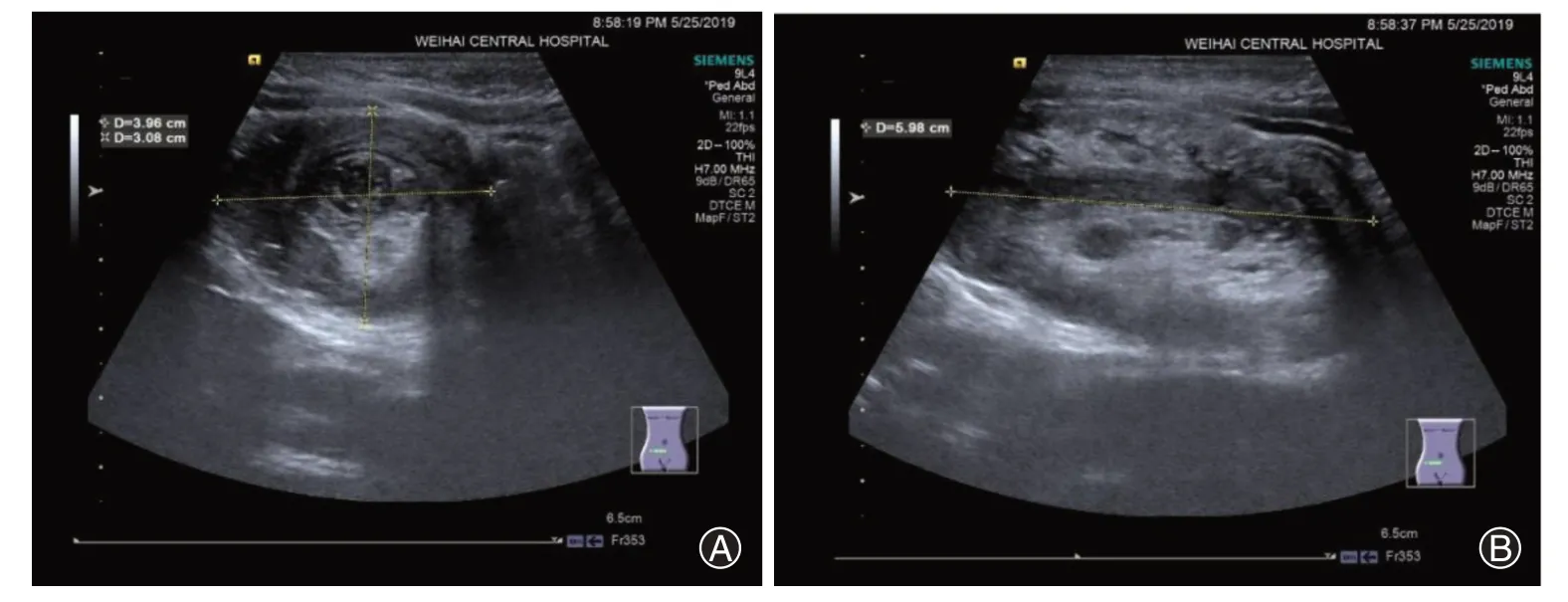

1.1 一般资料 选取2018年9月1日至2019年8月31日于威海市中心医院住院的肠套叠患儿共181例,均通过B超检查确诊。根据B超下肠套叠包块大小分组,小包块(长径、短径、长度均≤2.0 cm)(图1)49例(27.07%),大包块(长径、短径或长度>2.0 cm)(图2)111例(61.33%),21例(11.60%)患儿没有收集到入院前测量数据不能明确为大包块或小包块,17例(9.39%)为多发性肠套叠。其中男93例,女88例;年龄范围为6个月~12岁,年龄(3.17±1.83)岁;发病时间范围为0.5 h~4 d,发病时间8(3,24)h;临床症状包括:腹痛123例,呕吐119例,哭闹12例,便血2例,腹泻12例,发热8例;伴发其他疾病:疱疹性咽峡炎2例,肠系膜淋巴结炎4例,胃肠功能紊乱5例,急性上呼吸道感染10例,急性支气管炎2例,胃肠型感冒4例,化脓性扁桃体炎1例。患儿家属知情同意,且签署知情同意书;本研究经威海市中心医院医学伦理委员会批准。

图1 B超下肠套叠小包块(A为横切面呈“同心圆”征,B为纵切面呈“套筒”征)

图2 B超下肠套叠大包块(A为横切面呈“同心圆”征,B为纵切面呈“套筒”征)

1.2 方法 所有患儿住院后先给予110 ml灌肠液(康力迪医疗用品有限公司的灌肠器,生产批号N200626)灌肠3次,部分患儿复查B超显示肠套叠整复,部分患儿通过空气灌肠获得整复。通过比较肠套叠包块的大小、肠套叠整复方法与效果的关系,发现原发性肠套叠治疗的新经验。

2 结 果

本研究共收集181例肠套叠患儿,B超及空气灌肠未发现肠道器质性病变,175例确定通过非手术治疗整复,有6例患儿在威海市中心医院未整复,转入妇女儿童专科医院治疗。灌肠液灌肠后复查B超肠套叠消失的76例,仍存在套叠的36例,灌肠液灌肠后未复查B超的69例;空气灌肠共整复99例。6例未整复患儿:灌肠液灌肠后未整复1例,空气灌肠未整复5例。小包块组灌肠液灌肠后整复63.27%(31/49),大包块组灌肠液灌肠后整复34.23%(38/111),缺少整复前套叠大小数据的灌肠液灌肠后整复33.33%(7/21)。多发性肠套叠灌肠液灌肠后整复35.29%(6/17),空气灌肠整复64.71%(11/17),见表1。所有患儿住院(2.67±1.65)d,住院期间发生再套叠19例,复套率10.50%,其中大包块组11例,这11例中2例是灌肠液灌肠即整复后发生再套叠,9例是空气灌肠整复后发生再套叠,其中有2例再次空气灌肠未整复,转妇女儿童专科医院继续治疗;小包块组有5例在住院期间发生再套叠,其中1例是灌肠液灌肠即整复后再套叠,4例是空气灌肠整复后发生再套叠;另有3例因资料缺失不能归类是大包块还是小包块,其中1例是灌肠液灌肠即整复后发生再套叠,2例是空气灌肠整复后发生再套叠。出院1周内肠套叠复发的有3例,1例患儿2次住院套叠都是大包块,均通过灌肠液灌肠即将肠套叠整复;1例患儿2次住院套叠都是大包块,均通过空气灌肠整复;1例患儿第1次住院套叠是小包块,通过灌肠液灌肠整复;第2次住院套叠是大包块,灌肠液灌肠后未复查B超,行空气灌肠将肠套叠整复。

表1 181例肠套叠患儿治疗效果[例(%)]

3 讨 论

肠套叠是指某段肠管及其相应系膜进入临近肠腔内导致肠梗阻[2]。原发性肠套叠是一段肠管在无明显器质性原因下套入另一段肠腔内,是小儿最常见肠套叠类型[3],是小儿外科急腹症中最常见的疾病之一[1]。回盲部为小儿原发性肠套叠主要的启动部位,与该部位病理形态变化有关[4-7]。本研究中住院肠套叠患儿通过B超或空气灌肠均未发现有器质性病变存在,且有175例(96.69%)通过非手术治疗整复。威海市中心医院是我们区(县级)主要的肠套叠治疗医院,收集了威海市中心医院1年内入院的肠套叠患儿,只有6例转院至妇女儿童专科医院(其他区)治疗,其余病例均通过非手术整复,患儿症状体征都比较轻,分析原因,一方面可能有部分重症患儿未住威海市中心医院;另一方面我们地区儿童肠套叠就诊及时,发病时间(18.6±24.6)h。6例患儿缺少后期诊疗资料而无法评估,其余175例患儿考虑为原发性肠套叠,随访发现这些肠套叠整复后患儿未因再次肠套叠而需手术治疗,因此推论该研究的患儿绝大多数为原发性肠套叠。

肠套叠的常见症状及体征有腹痛、便血、腹部扪及包块,部分患儿描述不出腹痛症状,而表现为哭闹不安。本研究中患儿的主要症状是腹痛,共123例,占67.96%,哭闹12例,占6.63%。根据症状体征拟诊断肠套叠,还需要辅助检查来发现肠套叠而确诊。钡灌肠、空气灌肠可以发现肠套叠并进行整复,但对患儿刺激较大。B超对患儿刺激小,无放射性,也可以发现肠套叠,横切面呈同心圆或靶环征,纵切面呈套筒征或假肾征,其灵敏度和特异度均能达到95%以上[2,8-9]。因此B超可作为肠套叠存在与否的首要检查手段。本研究中患儿均是通过B超确诊的肠套叠。

肠套叠通常的治疗方法有钡灌肠、空气灌肠、B超下水压治疗[10-11]及手术治疗。钡灌肠会残留钡剂,现在已经比较少应用。B超下水压治疗污染检查床严重,临床也较少应用[1]。对于原发性肠套叠,空气灌肠成功率高,是最常用的检查治疗手段,澳大利亚曾报道成功率为80%[12],我国曾报道成功率为90%左右[1]。手术是针对病情较重、反复套叠及继发性肠套叠常用的治疗手段,也是空气灌肠失败后的最后选择。腹腔镜手术也可作为小儿肠套叠安全有效的治疗方法[13]。随着临床应用的开展,B超现在已经成为肠套叠最常用且有效的检查手段[14],不但可以明确诊断,还可以测量肠套叠的大小、个数和腹腔渗出、套叠肠管血运情况[15-16]。朱再生等[17]研究表明B超检查排除肠套叠的患儿可不必进行空气灌肠。在我们的临床工作中,空气灌肠前要通过灌肠液来清洁肠道,不少肠套叠患儿经过灌肠液灌肠后行空气灌肠发现肠套叠已经消失,因此我们在灌肠液灌肠后经常复查B超。在本研究中,肠套叠包块小的(≤2 cm)经灌肠液灌肠有63.27%得到整复,肠套叠包块大的(>2 cm)经灌肠液灌肠也出现34.23%的整复,且只行灌肠液灌肠未行空气灌肠,肠套叠整复后再套叠概率并未增加。因此,经过少量灌肠液灌肠,大部分原发性肠套叠可自行整复,且复套率也不高,特别是小包块的肠套叠。这样可避免一些不必要的空气灌肠,值得临床推广研究。

按照解剖部位肠套叠分为小肠套叠、结肠套叠、回结肠套叠,多数为回肠结肠型套叠,小肠套叠少见,有研究显示其占全部肠套叠的10%以下[18]。1840年Goldman和Elman[19]首次报道了肠套叠患儿在检查过程中套叠部位自行消失的现象,随着报道的增加,将肠套叠分为暂时性肠套叠和持续性肠套叠。Kornecki等[20]研究表明暂时性肠套叠约占所有肠套叠的17%。李俊峰等[21]研究显示小儿暂时性肠套叠临床不典型,以呕吐或阵发性腹痛为主要表现,主要为小肠套叠,可采取观察保守治疗,无需灌肠整复或手术治疗。暂时性小肠套叠主要靠超声影像诊断,Kim[22]提出其典型超声表现为:外圆直径小(<2.5 cm)、套叠长度短(<3 cm)、肠壁不规则蠕动、无病理性先驱物。我们的肠套叠超声检查时未能按照Kim的上述标准报告,套叠长度不一定都记录,肠壁蠕动情况都没有记录。通过1年肠套叠病例的观察,只有部分患儿做超声监测,未行空气灌肠,肠套叠的自复率已达到了41.99%,远远超过暂时性肠套叠17%的发生率。其原因应当为灌肠液灌肠的作用,我们用的灌肠液为110 ml的灌肠液,灌肠3次,用量少,远低于B超下水压治疗所用的灌肠液,对患儿的不良刺激小、安全;说明少量的灌肠液灌肠可以促进肠套叠的自复,特别对小包块的肠套叠;小包块型的肠套叠大部分应当为暂时性小肠套叠。

综上所述,灌肠液灌肠为空气灌肠的必需步骤,通过灌肠液灌肠部分原发性肠套叠即可获得整复,是安全的,尤其对肠套叠最大径、长度均≤2.0 cm的套叠成功率更高。因此针对包块小的原发性肠套叠,若症状比较轻,可选择超声监测,必要时给予少量灌肠液灌肠促进肠套叠自复,大部分患儿可以免于行空气灌肠;若仍有肠套叠,可继续行空气灌肠或B超监测下水压灌肠。这样,很多肠套叠患儿可以极大获益。我们可以进一步加强对原发性肠套叠的超声诊断,明确暂时性小肠套叠,根据情况给予超声监测、灌肠液促进自复、空气灌肠或B超监测下水压灌肠等治疗。

利益冲突:作者已申明文章无相关利益冲突。