先锋戏剧与中国传统戏曲之重构

——以话剧《思凡》的舞台空间造型为例

2021-11-22刘伊娜

□ 刘伊娜

作品模型—《思凡》

先锋戏剧思潮的兴起以及戏剧表现形态逐渐多元化无疑推动了舞台形式的丰富多变,而中国戏曲相较而言依旧传统、保守。虽然新中国70 年戏曲行业发展强调“戏改”,但“旧剧”的“改进”很难从戏曲根本的表现形式上做出大的改变,中国观众和老一辈的艺术家在戏曲上形成的某种固化的审美标准,使得戏曲这种传统艺术受众单一,在年轻一代人中很难流行起来,很多有年代感的好故事无法让更多人熟知。当大部分人守着旧的东西不放的时候,要建设良好的文化审美教育环境是一个漫长的过程。孟京辉导演的话剧《思凡》作为先锋戏剧,是对西方戏剧中国化发展进行得探索和实验,对中国戏剧文化的发展起到了推动作用。

一、文本新解

中国传统的戏剧艺术在20 世纪迎来新的机遇,这个时期先锋戏剧出现了。先锋戏剧是一种独具特色的舞台实践艺术,是对当时戏剧写作和制作传统的反叛,成为从无到有的年轻反叛者们的代名词。孟京辉导演《思凡·双下山》一剧后,“中国先锋戏剧”才逐渐定名。

先锋派戏剧的文本特征具有非叙事性特点,区别于戏曲之叙事。通常用戏谑的口吻描述剧情,使人物对当下不正确的社会价值观、道德秩序以及传统人际关系的异化进行批判,先锋戏剧的戏剧文本多是解构性质的,虽然这出小剧场戏剧是对原有剧本的颠覆,但始终离不开对人的探索,也没有放弃文学之于戏剧的重要性。中国传统戏曲的叙事方式常以时间顺序为轴,纵向发展,与西方戏剧的叙事方式不同,西方是以剧情中重大的矛盾冲突开始横向发展的。剧本文学是舞台演出的依据,由民间小戏《思凡·双下山》演变而来的经典折子戏和薄伽丘的两则《十日谈》的故事巧妙嫁接在一起形成话剧《思凡》。中国传统的戏曲舞台由来已久,因为受到传统戏曲样式的限制,有其固定的特点,其动作程式化的语言特征使戏曲的舞台美术在设计过程中是很难实现地载结构和舞台陈设上的丰富变化的,怎样将中国传统戏曲的“写意”与西方“意识流”荒诞戏剧结合起来而又显得颇有新意?舞台美术是重点,反映出文本的思想,体现出创作者对题材和风格的把握,让戏剧演出达到理想的美。英国戏剧家布鲁克谈到过“舞台是生活的反映,但这种生活如果没有以对某些价值观的认识和对价值做出的评价为基础,便一刻也不能再现。”自由人性的张扬和戏谑的情趣便是这部戏曲能够新编、串联中西故事的契合点,所以对导演孟京辉来说,它们并不是独立的三个故事,而是同一个故事。

剧本乃一剧之本,传统戏曲体《思凡》转换为话剧体——对话体之后沿袭了戏曲原有的内涵,描写无意修行的青年人身在佛门却心中苦闷,再将薄伽丘《十日谈》中的两段故事植入其中,前者是对人性、爱情和反抗的赞美,后者是对人世所有权威的亵渎与逆反。三段故事深化了对情欲乃至人类原欲的理性认识的主题,排列顺序为:思凡——皮努乔故事——马夫与国王故事——双下山。整部剧展现了创作的极端的个性,这种极端的个性成为特别的戏剧美学,正如孟京辉本人所说:“我们不仅跟你们不同,我们不仅和你们这帮年老的戏剧不同,我们还要建立自己的特别强烈的戏剧。”[1]孟京辉选取这三个故事,选择这种题材的倾向就已经反映出该剧的内涵与戏剧韵味——人世间爱情的悲喜剧。文本是指向剧场演出的,它是戏剧舞台艺术二度创作的基础,舞台场景的设计与协调都由剧本决定,本剧的舞台处理需要新颖的构思来配合剧本文本加强现代美感,让观众感受到一种古典美与现代美的完美统一。

二、空间重构

戏剧在发展过程中逐渐形成了系统的表现方法和规范的表演形式,尤其中国本土的传统戏曲,要求通过艺人的虚拟表演来控制时空、表现时空,进而反映广阔的生活内容,因此中国戏曲的舞台美术创作具有独特性。舞台上的装置是抽象的,留白是一种常用手法,一桌、二椅就能是千变万化的环境,这与希腊悲剧和喜剧、印度梵剧完全不同。新中国成立后就实行过“戏改”,但基于传统戏曲的独特性,随意的改变或逾矩有可能导致戏曲艺术性的退化,并不是所谓的创新或现代转化,这其中尺度的拿捏很微妙。好的例子比如现代化语境下的京剧《赤壁》就做出很大改变,剧中把道具真实尺寸的楼船搬上舞台,它的“实”和演员表演的“虚”并不冲突;更有越剧《陆游与唐婉》,直接再现苏州园林一步一景的整体气氛,利用窗和影的虚实变化强化空间。随着时代的发展、科技的进步,观众走进剧院期待着更好的艺术效果,对比戏曲和话剧常规的表演形式,先锋戏剧与传统戏曲融合后的话剧《思凡》具有明显的反叛精神,也具备了戏曲剧本新编后舞美创作上的可能性。《思凡·双下山》剧本的舞台提示有这样的要求:“此剧的表演形态具有极大的不确定性,舞台处理与演员的即兴发挥,经常游弋于游戏化的虚拟化和理智的间离效果之间。”[2]群众演员穿梭于舞台之上从而制造出的宏大效果也不容忽视,通过表演者进行真实的行为艺术,其感染力要远远超过仿真的绘景和没有生命力的道具,能够结合剧情的进展加强剧目的意境创造。

“舞台被视为一种画面。空间被赋予意义。大家所熟悉的那种等级化戏剧空间(由演员脸的朝向、姿势的主次、站位的前后等手段在舞台上制造出焦点)不见了。观众的自主性被凸显出来。他们可以自己决定把目光投向哪里。……后戏剧剧场美学强调真实时间,通过极端的减速、加速、共时性、拼贴、多媒体布景等手段打破舞台时间的虚幻性,而将剧场演出视为一次性的时间经历。”[3]重视剧场美学的探索是解释舞台上空间重构的关键。

剧场作为一种物理空间是戏剧生命的空间形式,剧场空间是一复合概念。“建筑学上的剧场空间由舞台与观众席两个部分构成,戏剧学上的剧场空间由演员与观众构成,文化学上的剧场空间是由看与被看构成。”话剧《思凡》的物理空间重构,撤掉幕布,将观众拉入表演环境,表演区与观演区亲密接触,把观众所处的观演区向前推移,实际上解构了“第四堵墙”的存在,扩大舞台表现空间,不再试图将演员与观众隔开,因而本剧观众不需要仰视舞台而是参与到其中。这是一种创新和突破,打破的是传统的演剧观念,使得观演双方的界限模糊,观众和演员同时融入到舞台环境中,保持了剧情发展的连续性,也让观众体会到舞台艺术所呈现出来的视觉氛围和情感信息。这种改变最大的好处是为演员与观众打造出情感对话的沟通平台,无形中使演出气氛更加融洽,为所叙述的情节增添更强的表现力与张力,剧中的空间场景转换不复杂,三个故事间的衔接最大限度地利用灯光色调进行调配与变换,拓展空间维度。国内的先锋派被西方舞台艺术所吸引的同时没有抛弃传统戏曲,本剧中《思凡》单个的情节处理基本沿袭传统戏曲,艺人跑圆场等动作被省去,与《十日谈》两个故事情节并置后舞台被尽可能简单化,达到整体和谐的气氛。

三、观演交互

话剧《思凡》的魅力在于它科学地利用真实的“互动”,这也是先锋戏剧的特点之一,观演交互,真正从精神上感染观众,观众可以成为演员,演员也可成为观众,让观众参与到剧情的发展中,向他们传递生活并得到共鸣。戏剧中的观演关系整体上呈现出:缩小物理距离——拉近心理距离——打破物理界限这一变化过程。

舞台演出中,中国式的观演关系与戏曲中的美学特征有微妙的关系,“戏迷”和“票友”现象也很独特,艺人表演到特别精彩桥段和情节激动人心的时候,观众一定要在锣鼓敲打节奏的节点上给予反应,这种现象西方的戏剧界并没有。近些年“互动”逐渐变得关键,涌现出越来越多新的沉浸式演出就是在追求“互动”,改变剧场中观众被动接受演出的固定模式,利用观众的感官体验和认知体验,营造氛围让参与者享受某种状态,失去了互动的表演只是一种程式化的操作。随着人们的艺术鉴赏能力不断提高,当代的舞台美术创作应该重视这个观众与演员共同的活动空间。戏剧的价值体现在演员和观众直接的审美交流中,话剧《又见平遥》真正做到了观演交互,戏剧每一场演出都邀请不同的观众,当观众参与到表演中就自然消除了演员与观众之间的交流障碍,同时增加了趣味性。打破舞台的神秘感所带来的全新的观演关系增添了戏剧的吸引力。

本剧中的主角是两个“僧尼”,另外存在具有叙事功能的一组演员,他们类似于希腊戏剧中的歌队、戏曲中帮腔的配角,有时也像是屏幕上蹦出的“弹幕”,虽然没有角色扮演的成分,但也参与到剧情当中,推动情节发展。这出小剧场戏剧是对传统戏剧的颠覆,类似于旁白的这一组演员一边负责向观众讲解剧情,一边将观众拉入表演环境和观众互动,他们的参与更接近于帮腔者和活道具,从前遥不可及的演员此时就在眼前。这种属性也给舞台美术的创作设置了更多的可能性,区别于传统舞美,这一组“帮腔者”或者说“活道具”在演出过程中的动静、组织安排影响着实体道具的作用和位置。比如说小尼姑独自走进山坡上的一座古庙,“活道具”形象列为泥塑像就省去了假道具,演出更灵活,更加考验演员们的表演功底。戏剧表演都是在向观众以行动诉说一个故事,以情动人,这整个过程也可以说是,演员与剧中角色交流、演员与演员之间交流、演员与观众之间交流,在这一过程中不断提高了演员和观众交流能力。孟京辉曾在访谈中提及:“触动观众的心灵,只要将激情做足就够了,但是要让观众的大脑也活动起来,使他们思考,那就难了。有时候我们必须让情节停下来,使观众有机会思考,也就是布莱希特所提出的‘间离’,它确实有益于戏剧内涵的升华。”[4]剧中利用群体演员的优势实现观演互渗。百老汇音乐剧《猫》也有使用类似的手法,一群扮演猫角色的演员根据剧情的需要随时变换身份和在剧中起到不同作用来达到陌生化效果,是增添戏剧吸引力的有效手段。

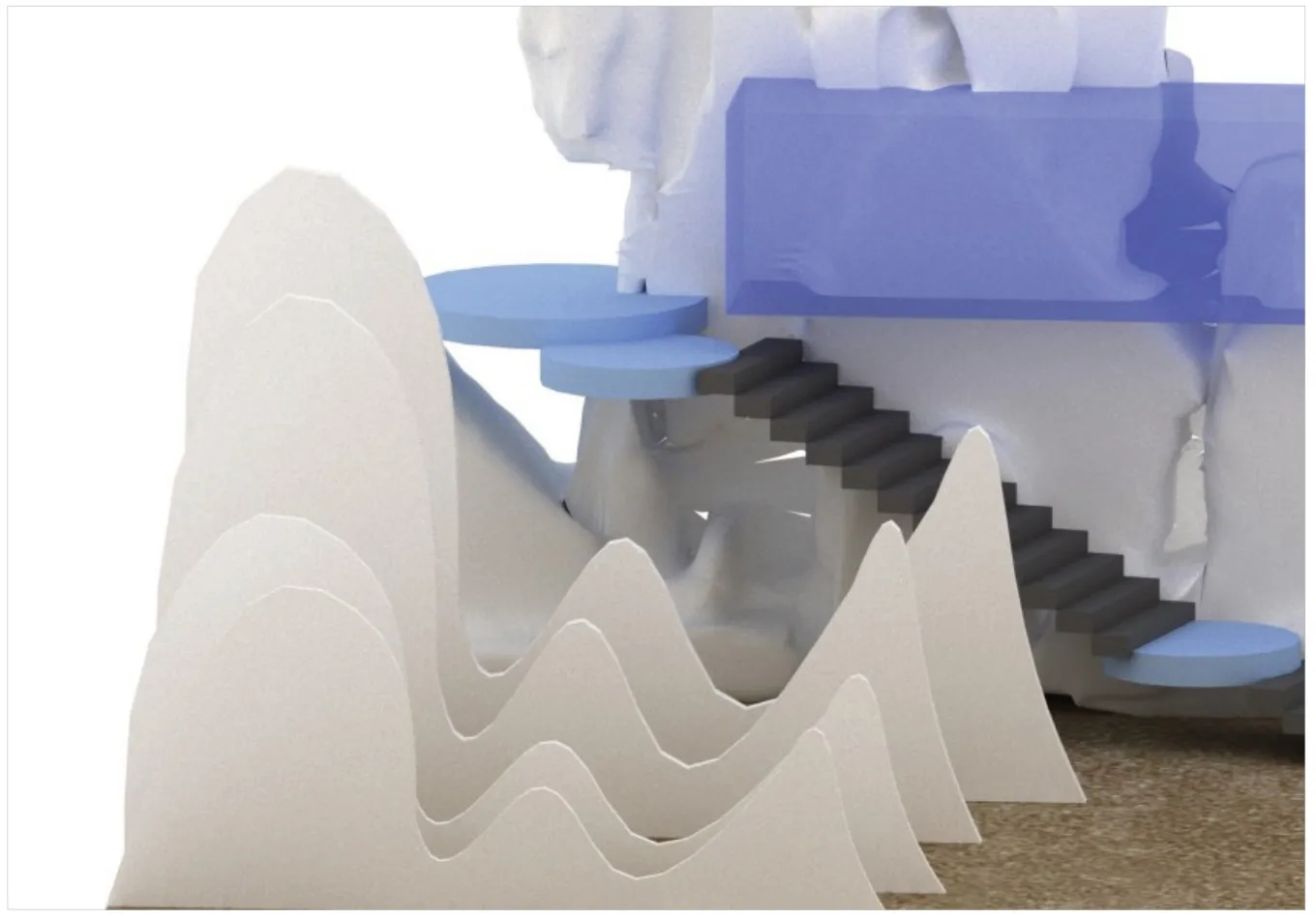

作品模型-《思凡》局部

四、空间造型的具体运用

在模型制作过程中设计师有意将“禅意”独特的艺术价值与文化内涵融入空间造型中。作品的空间造型追求意境的表达,“东方不是一种形式,而是突破形式上的单纯,找寻内核,理清脉络,通过空间设计的方式,实现和映射东方文化中的情调。”

话剧《思凡》以戏剧创作整体为出发点进行设计构思,其中还有薄伽丘《十日谈》第3 天第2个故事和第9 天第6 个故事的情节,因此舞台美术创作上太偏“东方”会显得违和,于是整体空间使用白色基调,白色明亮干净,没有强烈的个性,产生自然的和谐,营造中性的空灵氛围,赋予观众更多的想象空间。舞台美术是综合性很强的视觉艺术,赫伯特·里德曾说过:“整个艺术史是一部关于视觉方式的历史,关于人类观看世界所采用的各种方法的历史。”[5]声、光、电、大的景片道具等装置作为舞台美术创作新的表现形式,甚至作为如今表达艺术的重要媒介和手段,要求舞美人在设计作品时重视传统与现代的融合。写意是笔者想要表现的风格,这是受戏曲美学特征的影响,在创作方法上兼顾继承与创新。中国戏曲舞台布景特别注重写意,和中国画相似,都追求意境,本剧的空间造型强调视觉形象的同时也重视意境的营造。戏剧艺术的创作离不开舞台道具,“夸张是创作的基本原则”。要求设计师运用夸张手法对道具的造型语言下功夫,不局限在现实生活上,突破时空的束缚,进行虚构的想象与创作。大型的假山道具使用苯板制作而不是led 屏幕,形成气势恢宏的空间画面,表面的肌理也是雕刻上去不是喷绘,在灯光直射的情况下道具能形成真实的投影,富有变化。假山道具上的“玻璃盒子”中打背光,为了表现佛教主题舞蹈剪影,作为串联全剧的一个标志性的意向表达,是整个空间造型中的亮点。“玻璃盒子”下方的圆形平台和台阶也有指定的动作安排,根据表演节奏的需要,几个平台做了大小区分。演区前半部分设置的六道假山景片是自然山体形态的抽象、变形,为了追求形式美,在重复构成的方式上作改变,改变每道景片的大小实现视觉上层次的变化。每道景片都能自由活动,利用光的流动性配合演员转场。

不同于从前的戏曲舞台,本剧的空间造型灵活多变,自由自在。当代舞台美术家泰奥·奥托曾说:“艺术家对于所有各种方法,从来自自然的印象到纯粹的抽象,都应该是开放的。”根据演员的表演在有限的舞台上反映广阔的生活环境,追求意境的同时在有限的时间里展现出丰富的故事内容。如今新的戏曲形式不断产生,舞台上的灯光变化也开始运用无幕幻灯和纱幕幻景等方法来处理时空的变化,所表现出的艺术效果也更理想。

先锋戏剧使用传统戏曲剧本后,舞台美术创作具有更多的可能性,孟京辉导演《思凡·双下山》一剧大胆革新,笔者在进行舞台美术创作的过程中也灵活地发挥想象,创造出有新意的空间,中国戏曲和先锋戏剧的魅力是把古典的思想与现代的观念融合在一起。国家早就出台了一系列扶持传统戏发掘、整理,尤其是舞台艺术传承的政策,戏曲界传承经典的自觉意识明显增强。文化部报告:争取有大批的现代剧目,在思想性、艺术性和表现技巧方面有更高的成就和更多的保留剧目。为了让中国的戏剧能够扩展更大的受众群体,为了更好地传播经典戏曲中内涵丰富的有趣故事,探索先锋戏剧与中国传统戏曲的重构是有必要的,要重视舞台表现生活的无限可能性和表现无限的艺术可能性,中国戏剧的舞台美术创作也应该适时地做出丰富多样的改变。