宋代士人画:画里与画外的世界

2021-11-21刘黎琼

刘黎琼

秦穆公命九方皋为其寻求天下良马,九方皋历经数月终于寻到。穆公便问是一匹怎样的骏马,九方皋回答说是一匹黄色母马,然而穆公派去牵马的使臣回来说明明是一匹纯黑色的公马,穆公因此责备举荐九方皋的伯乐。伯乐喟然叹息,说道:“若皋之所观,天机也,得其精而忘其粗,在其内而忘其外。”后来放马一试,发现果真是千里良驹。

九方皋遗其外观、直达神髓的观物方式,在千百年后的宋朝士人画里得到发扬。卓尔不群的士大夫以与之类似的方法观察自然、体察生命,并将所悟所得落于纸上。满纸的墨色烟云里,沉淀了作画者自身的性情、品格和思想,可谓“意气俊发”。

“士人画”一语最早出自北宋文坛泰斗苏东坡。他说:“观士人画如阅天下马,取其意气所到。”苏东坡鄙薄画工常耽于形似、囿于技法、陷于细枝末节,因而推崇作画者超乎技法之上的精神内蕴和思想境界。对此,元代士人画巨擘倪云林的表述显然更加直接和显豁:“余之竹,聊以写胸中逸气耳,岂复较其似与非,叶之繁与疏,枝之斜与直哉?”

枯木怪石图 纸本墨笔 26.5×50.5cm 北宋 苏轼

士人画虽然不甚苛求绘画的艺术技巧,但其面目鲜明、风格卓荦,有不绝之盛情、绵延之深意。东坡认为“君子可以寓意于物,而不可以留意于物”,书画亦是如此,当以自然天成为尚,否则将为对象和技法所累。其水墨长卷《枯木怪石图》,仅一石、一木,些许竹叶、几茎小草,寥寥而已。画中磐石,其形貌堪称一怪;而古木不着片叶,旁逸斜出,枝断而又横生,更是一怪。自然界中极难有此盘结虬曲之物态,所以米芾慨叹道:“子瞻作枯木,枝干虬屈无端……如其胸中盘郁也。”而米芾作为士人画的大家,不求形似求“意似”有过之而无不及,其一改传统,师法自然,满纸泼墨,直抒胸臆,自谓“信笔作之……意似便已”。

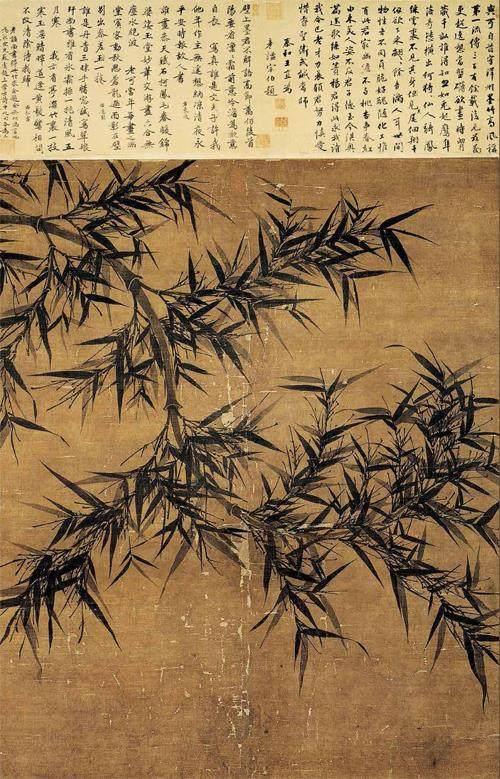

士人画虽然处处是对寻常物事的凝视和体察,却体现着作画者渊博的学识、澄明的心胸和风雅的精神。北宋士人画领军人物文同擅画墨竹,《墨竹图》寫倒垂的一枝竹,竹叶因远近不同而有浓淡之分,其间的正反向背错综而不乱,疏密有序,竹叶背后可见成丛新枝,亦有浓有淡,足见画家观察、揣摩和创造的功夫。文同自道“我常爱君此默坐”,对竹如与友晤对,心中所成之竹,已融浸自我心神,故而心手相应,竹之生动跃然纸上。

墨竹图 绢本墨笔 131.6×105.4cm 北宋 文同(传) 台北故宫博物院藏

因以书法笔意作画,士人画更加独树一帜。正如东坡所说“诗画本一律,天工与清新”,将书画等观,由精神至技艺,书法运笔的疾徐轻重、点线的疏密粗细形成的节奏和韵律,在画作中别有一番独特的表现。《枯木怪石图》中,画家笔下的枯木用笔迅疾,墨色变化多端,且用到了书法中的折钗、屋漏痕等笔法,竹叶则以楷、行的撇、捺来体现。书画本无界,二者相与流通,却能自出新貌,士人画中丰沛的笔墨趣味,与此不无关联。

朱熹对苏轼所画枯木怪石颇为称道,赞其“东坡老人英秀后凋之操,坚确不移之姿,竹君石友,庶几似之”。可见,士人画作者虽皆自称只是戏笔为之,实则兴味浓厚、寄托深远,士人的自我人格卓然挺秀其中。宋代士人以自我心性为轴,仰观俯察,切磋琢磨,生命体验获得了更丰富的维度和更开阔的境界。他们不似唐朝常是“大漠孤烟直,长河落日圆”“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”那般的雄浑壮大,却对千里江山和草叶上的小虫投以同样深情的凝视。在他们眼中,各种生命形态均有其内在的美感,且这美感与自我深度融通;他们对自然敞开襟抱,获得了万物静观皆自得的感受。生命有来有去,来则安,去则舍,都在更浩瀚的包容里。他们甚至对“空白”和“无”也产生了无限深情。士人画中的空白,不是空无一物,而是空的反面,是充盈,是洋溢。画上的空白提示着更广大、更根本性的存在,浅淡的墨色和随意的线条所成就的那一点形象,也只是这其中小小的一部分而已。

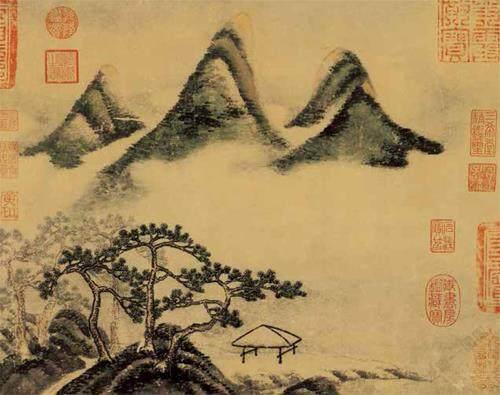

春山瑞松图 纸本设色 44×62cm 北宋 米芾 台北故宫博物院藏

山馆读书图 绢本设色 24.3×24cm 南宋 刘松年 故宫博物院藏

由此看来,士人画并非基于风格画法予以严格界定的绘画概念,并不完全遵循绘画的套路,毋宁说它是一种绘画思想和理念,其绘画行为是士人参悟生命、自我修行的一种方式,同文章和书法一样,都是他们借以表达和彰显自我的语言。

事实上,不只是士人画,宋朝士人的审美实践已直接融入寻常生活的肌理。或者说,他们已将生活全盘审美化,躬身在生活中实践着审美,目之所向、身之所移、心之所往,无不具有艺术特色,渗透着艺术精神。虽一己闲居,“所与度日笔砚纸墨而已”,空间和时间的纹路却如此丰富有层次,如宋代词人周晋所写:“图书一室。香暖垂帘密。花满翠壶熏研席。睡觉满窗晴日。手寒不了残棋。篝香细勘唐碑。无酒无诗情绪,欲梅欲雪天时。”想象有这样一间简雅的书房,四壁是书,屋内垂着素白长帘,书籍、香炉和鲜花的香气混融一体,暖意醺醺。梅子青陶瓷壶中,几朵鲜花恰好绽放。书案上香烟袅袅,一纸唐碑拓文,尽显古意盎然。同时想象有这样一个人:他眉目清朗,闲时调素琴、阅金经、摹书帖、赏名画,于四时中听风听雨听鸣泉,看山看水看落花……这便是一个宋代士人日常生活的实录。很多时候,他们会呼朋唤友,相与雅集,“水石潺湲,风竹相吞,炉烟方袅,草木自馨。人间清旷之乐,不过于此”。

哥窯青釉鱼耳炉宋 高9cm 口径11.8cm 故宫博物院藏

宋人的雅,不只体现在他们的生活方式中,也体现在他们对身边物事的态度上。宋瓷以其繁华至极归于平淡的素朴之美,成为士人审美实践中熠熠生辉的一部分。他们凝神在泥土和火焰上,将泥土打碎,与火做各种温度下的调和,只为将雨过天青云破处的那一抹颜色采撷下来,想来真是够美的。不计较具体的纹饰,也不在意华丽新巧的造型,只为将在自然中沉浸、忘我继而领悟到的那些心事,灌注到器物中。在他们看来,这些陶瓷,与一道天光、一缕云霞、月色、水声、行旅途中的一屏远山,与他们所体验到的这个世界的任何一个部分,是一般无二的,同时也体现着他们自己的啸傲和歌哭。

官窑青釉盏托宋 高5.7cm 口径8.1cm 故宫博物院藏

素朴简约的瓷器,其色彩和纹理都深藏在光洁的釉面之下,神机妙具,宛自天裁。纵然是因烧坏而无意诞生的冰裂纹、鹧鸪斑,也同画中枯木一样,被赋予了残缺和遗憾之美,这美来自“人生不如意事十之八九”的本来样貌。宋人坦然接纳这时光和世界的真相,继而欣赏起它来,然后游戏一般地,尝试用不同火温在瓷器上烧出开片。朱熹说:“日用之间本末具举,而内外交相养矣。”所以日常中磅礴的细部和小处,尽有他们倾注的心力,他们尊重每个生命存在的意义和价值,无处不发现着美。

定窑白釉刻花花卉纹梅瓶宋 高37.1cm 口径4.7cm 故宫博物院藏

若与唐代比较,更能见得士人阶层及其文化的嬗变。大唐是雄壮的、飞扬的、浓墨重彩的,士人意气风发,渴求建功立业。唐代文化色彩如许斑斓而无限辽阔,只看瓷器里的大唐,便知那是怎样一个率性放旷的时代。可以说,瓷器里跃动着大唐的声色和姿态。而有宋一代,国家四周强敌环伺的现实,逐渐对人形成一种心理上的约束,士人转而向内寻求“修身”“见性”,开始具有内省的经验。另一方面,国家对士人的高度重视和礼遇,使他们几乎没有出仕和归隐的内在冲突,既能处庙堂之高,又可思江湖之远。既然身体常在安逸,心灵便渴求超拔,自我的修习砥砺得以大幅展开,士人试图在山水、花鸟、器物间寻得生命的意义和自我的安放。

钧窑天蓝釉紫红斑三足炉北宋—金 高6.8cm 口径7.4cm 故宫博物院藏

汝窑青瓷洗宋 高4.7cm 口径15.9cm台北故宫博物院藏

汝窑天青釉三足樽承盘宋 高4cm 口径18.5cm 故宫博物院藏

跳出士人画一隅,从宋代画坛的风格演变亦可窥其一斑。范宽的《溪山行旅图》中,但见崇山耸峙,人只是在大山大水里一个渺小的存在。山水亘古如斯,而人事瞬息万变。人是时空中的过客,人生亦只是一趟“行旅”,有着最终的告别。其后,郭熙的画大放异彩,他的画在长松乔木、曲溪断崖里糅进了更多灵动缥缈的气质,这气质更多源于画家内在的体悟和省察。郭熙所言山水画构图的“高远”“深远”“平远”,其背后是作画者和观画者内心对于山川的全景式体验。这种“观天下”的方式,反映着他们的“天下观”。到北宋末南宋初李唐的《万壑松风图》,山峰已不似此前有压顶之势,云雾润透如在梦境,有种渺茫辽远之感,占据画面核心的是一片墨色的松林,这一构图格局以及对近景和局部的着重描绘,正是作画者融入自我深层寄托的表现。

竹涧焚香图绢本设色 25.5×20.7cm 南宋 马远 台北故宫博物院藏

观瀑图25.1×25.7cm 南宋 李唐(传) 美国大都会艺术博物馆藏

万壑松风图 绢本设色 188.7×139.8cm 南宋 李唐 台北故宫博物院藏

溪山行旅图绢本墨笔 206.3×103.3cm 北宋 范宽 台北故宫博物院藏

有人说:“相较于中国历史上的其他朝代,宋朝是最接近儒家治世理想的王朝。”也有人认为,宋人的生活方式、文艺实践正是在儒家“志于道,据于德,依于仁,游于艺”的理念和框架之下进行的。宋朝士大夫融汇佛家和道家的思想,将治世的儒学予以增容、更新和重建,使其具有更丰厚的承载、更平易近人的面目,也因此真正深入到日常事务和私人生活中,并使得包括士人画在内的所有审美实践具有了深厚的思想支撑,从而推动了宋朝一跃登上中国文化美学的巅峰,并影响了后世对“传统中国”的想象和构建。时至今日,人们仍然在不断缅怀、追忆和书写宋代,试图让宋代的艺术和生活美学在当代复苏和重建,试图在与周围世界建立平衡的过程中,寻得个体生命的价值和意义。