东方美学:归来的远游

2021-11-21张立峰

张立峰

黑漆嵌螺鈿花鸟罗汉床明 高86cm 长182.5cm 宽78cm 故宫博物院藏

审美何为

审美是人类特殊的生命活动,是生命对于自身的唯美观照。

“我见青山多妩媚,料青山见我应如是。”作为一种感性的乃至灵性的意识状态,审美体现在生命活动和艺术创造中,是一种在心物之间反复融通、物我同一的自觉意识。

在漫长的历史长河里,中华先民的审美经验和审美理想集中凝聚为历代的审美活动,为后世留下了丰富而宝贵的美学财富。从史前延续至今的各种遗存、各类艺术品和传世器物,从先秦的《礼记》《乐记》到近代王国维的《人间词话》,丰富的审美资源和精辟的美学思想,无不让人赏心悦目、获得身心享受,成为东方美学的源头活水。

以汉民族审美为基础的东方美学,兼顾了各族文明和域外文明对主体审美意识的影响。东方审美的传统实践中,曾同步缔造了宫廷审美、文人审美和民俗审美三者互动的审美结构,注重审美意识的时代性与个体创作先锋性的审美关系。

经过几千年的发展融合,凝聚着中华民族审美经验和审美理想的东方美学,诞生了“中和美”“自然美”和“含蓄美”等审美观念,经历了“直观感相的模写,活跃生命的传达,最高灵境的启示”三个审美境界的跃迁升华。

莲鹤方壶春秋 河南省新郑李家楼郑公大墓出土

基于人文背景、哲学思想、美学历程的影响,东方审美更加强调“美与善的统一,情与理的统一,认知与直觉的统一,人与自然的统一”。在审美法则上,更加追求神似的艺术形象,注重精神美的审美表现,寻求意象群体的和谐映衬。

这些审美意蕴与表达方式,也反作用于各类东方古典艺术的发展流变,并表现出极高的艺术水准。“凝缩在上述种种古典作品中的中国民族的审美趣味、艺术风格,为什么仍然与今天人们的感受爱好相吻合?”哲学家李泽厚的回答是,这些艺术作品蕴藏了人类心理共有的情理结构。

人们在这些审美活动中,获得了久违的家园感和归属感。

美的历程

从史前到现代,在东方审美的起源、演化和变迁的历程中,包含着中国古人丰厚的审美趣味、审美理想、审美观念、审美创造力和审美思维方式,它们共同构成了瑰丽多姿的中国审美史。

远古先民的审美意识或许最早萌芽于器皿的制造和想象图景的展开。从纯朴稚拙的陶器形制与纹饰,到上古神话传说的创构与充实,莫不体现出先民对世间万事万物的独特理解,也莫不展现出古人懵懂的审美趣味、美感体悟和对古早艺术创作的真诚构想。

历史记忆,如同少年人随着阅历增长渐显老成持重。先秦时代,中国古人的审美意识快速成熟。他们从现实生活中不断加以抽象和诗意地升华,勾画出更具象征意义的感性世界,亦如《诗经》的纯真质朴,《庄子》的汪洋恣肆,屈骚的绚烂多彩。伴随着文明的理性发育,奇诡狞厉的青铜神器蜕变为庄重肃穆的礼器,再蜕变为瑰丽工巧的用器,吉金重宝上的一道道纹饰铭文,闪耀着神秘与灵性的光辉。

秦汉是中华民族大一统的时代,中华审美在普适性的审美意识形态上,彰显出秦汉时代独有的“大美”气象。始皇帝陵地下军阵排山倒海的气势,强烈地冲击着古人与今人的感官;辞章铺陈华美的汉赋,写出汉民族蓬勃向上、雄健豪迈的精神气度与生命意识。大一统时代的宏大壮丽、气派泱泱—这样的审美追求,也只能诞生在大一统时代。

魏晋时期,士人独立于乱世的审美意识开始觉醒。他们将强烈的生命体验乃至玄学迷思融入了审美理想,恰似逸笔草草的书帖骈文所流露出的绝尘脱俗的放达与顾影自怜的哀矜。可以慰藉时代伤痛的佛教思想也对当时的主流审美意识产生了深远影响,中国北方那些宏大的石窟群、精美的壁画便是最好的见证。

以强盛的国力为根基,华美雄奇的唐文化展现出一幅气度恢宏、兼容并包的宏大气派,掀起了东方审美的奇崛高峰。李杜诗歌的千古绝唱,“颠张狂素”的醉墨淋漓,纹饰华美的金银器皿,饱满瑰丽的唐三彩,金碧辉煌的山水画,都充满着一泻千里的奔放豪情,无不鸣奏出唐帝国的盛世之音,展现着唐人阳刚强健的审美内核。

两宋时期的审美具有显著的文人风格,雅俗并立、理趣相谐的东方审美意识正式形成。青绿晕染或水墨勾皴的山水画作为澄怀观道之寄寓,充满了见山是山、见水非水的哲思;青瓷釉表错落有致的自然开片,亦可见文人士大夫对抽象之美的偏爱;宣纸长卷中张择端的《清明上河图》以生花妙笔再现了东京汴梁的市井生意与浮世繁华。

明代是中国审美意识更为多元复杂、成熟完备,由古典向近代转型的时期。西域的苏麻离青与永宣瓷器的碰撞融合,青花瓷浓艳的异域釉彩,久违的江左风华由沈周、文徵明之吴门派推陈出新,再由陈继儒、董其昌之松江派定鼎一尊……从淡彩轻墨的山水到清疏巧华的器物,文人们彰显个性与性灵解放之余,也将自己的日常生活不断审美化。

西风东渐的清代,既是中国古典审美的历史总结期,也是审美突变的时代。遵循正统美学趣味的画坛“四王”,还沉浸在与古人把臂同行的惬意中;穿梭于东西方的传教士带着异质文明,开启了一场注定的历史大碰撞。这种激烈冲撞使得东方审美意识发生了剧变,迄今为止,这一过程似乎仍未完全结束。

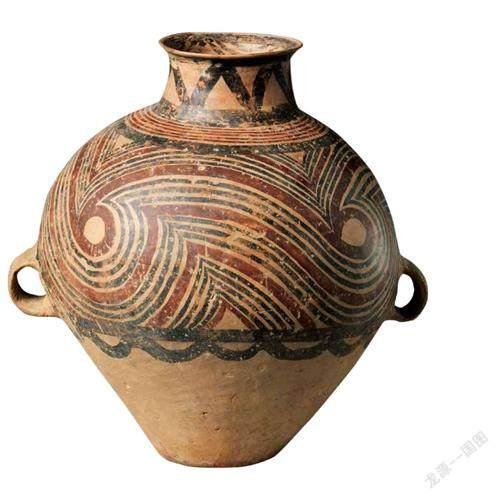

马家窑文化波纹陶罐新石器时代后期

玉鸟 西周

美的活力

五千年的文化血脉在沉淀过后,仿佛一位远行游子重新归来,推开庄严浪漫的朱漆门户,掀开了温馨朦胧的轻纱垂幔,找到了一处令身心安适的所在。

重拾文化血脉与传统“信仰”正在成为当下的时代热题。“国风热”“诗词会”“器物集”,层出不穷地进入我们的视野,“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”。

优秀传统文化正在以更炫的方式走进现代生活。

“《唐宫夜宴》是我心中的最佳节目”“支棱起来了”……2021年年初,来自河南卫视春晚的歌舞节目《唐宫夜宴》成功“出圈”。14位“丰腴”灵动的唐朝少女仿佛从画中走出,她们面敷“斜红妆”身着“三彩装”,穿过贾湖骨笛、妇好鸮尊、莲鹤方壶、《簪花仕女图》、《捣练图》和《千里江山图》,像是一次唐朝少女“博物馆奇妙夜”之旅。

错金云纹樽汉 台北故宫博物院藏

一场5分钟的舞蹈,讲述了仕女从整理妆容到夜宴演出的全过程。她们热爱舞蹈,严肃外表下掩藏不住活潑灵动的心,一颦一笑中生动展现着唐代独有的美学风范。这是另一种“文物会说话”,也是现代科技编创传统艺术的完美运用。欣赏过视频后,人们禁不住赞叹:“鬓云欲度香腮雪,衣香袂影是盛唐。”

现代影视技术帮助我们突破了时间和空间、历史和现实、真实与虚拟的界限,使得存留于典籍文字中的传统文化之美,得以真切、具象地呈现于眼前。其中,《长安十二时辰》就是一部典范之作,这部网络剧在影视创作中充分借力优秀传统文化,并找到了与时代精神接洽的美学支点。

通过对李必与张小敬双男主的塑造,《长安十二时辰》浓缩与还原了中国文化中最具代表性的两种审美人格形象—士人与游侠。紧张曲折的剧情故事,始终张扬着以人为本的民本思想,彰显着邪不压正的人间正道。在器物层面,该剧也追求与历史本来面目的逼肖神似,以匠心精神还原了富有中华文化韵味的图景,坚定守望中华美学精髓。

洛神赋图(局部) 宋摹本 绢本设色 27.1×572.8cm 东晋 顾恺之 故宫博物院藏

按照导演曹盾所说,该剧真正的主角是“长安”,是熙攘繁盛、流光溢彩的盛唐气象,主创的最初立意就是希望还原出盛唐时期长安城包容自信、昂扬向上的精神面貌。《长安十二时辰》的诞生,是现代影视技术与传统文化美学一次成功的对话,无论是价值观念、审美人格还是器物还原上,皆浸润着中华文化的养分,彰显出中华文化的自信,为传统文化的当代表达找到了全新的美学语态。

今天,我们正处在科技高度发达、艺术品高速复制的时代,电子产品和传播媒介的普及,为审美元素在当代的广泛传播提供了无限可能。传统意义的艺术品不再是高高在上的神圣之物,而是降落凡尘人人可及的“普泛之作”,这也为现代生活美学提供了无限可能。

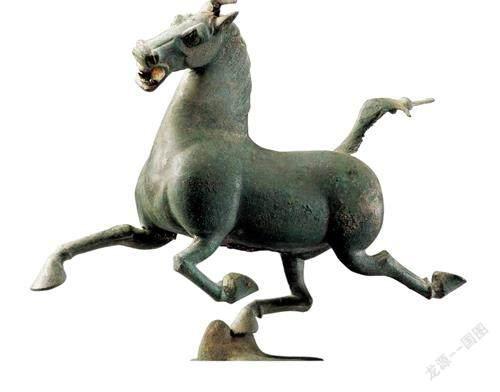

铜奔马汉 甘肃省武威市雷台汉墓出土甘肃省博物馆藏

一叶落知天下秋。台北故宫博物院推出的文创产品“朕知道了”胶带,故宫博物院推出的“故宫彩妆”系列,都成功拉近了普罗大众与博物馆之间的距离,其背后正是传统文化审美与当代大众生活紧密结合的结果。

东方审美观念强调“意象美”,即通过可见的图案符号、造型形象,来暗喻或传递其背后更深层的含义,以客观物象寄托主观情思,从而激发人们内在的生命热情。如“暗夜流光·故宫螺钿系列”彩妆以黑漆嵌螺钿花鸟罗汉床为主体元素,融入口红、腮红、眼影的包装设计,这样造型典雅、工艺精美的彩妆自然深受年轻女性的追捧。

苦笋帖草书 绢本墨笔 25.1×12cm 唐 怀素 上海博物馆藏

苏州博物馆以秘色瓷莲花碗为设计元素,推出多种具有江南风情的文创产品;成都博物馆的“皮影系列”文创产品则饱含四川皮影戏的文化元素;湖北博物馆的“楚颂”香品系列,更是巧妙地与屈原的《楚辞·九章·橘颂》相联系。这些文创产品将东方审美融入包装设计,创新性地加入时尚创意元素,从而成功激发了国人的审美文化情怀。

“余幼好此奇服兮,年既老而不衰。”汉服令高洁脱俗、倾慕香草美人的屈原一见倾心,足见其魅力之大。汉服的演变史几乎贯穿了整个中华民族的发展历程,积淀了深厚的历史底蕴。汉服崇尚高雅端庄之美,具有飘逸若举、舒适自然、宽博大气的审美特征和民族风尚。

金壳鸾鸟花枝镜 唐

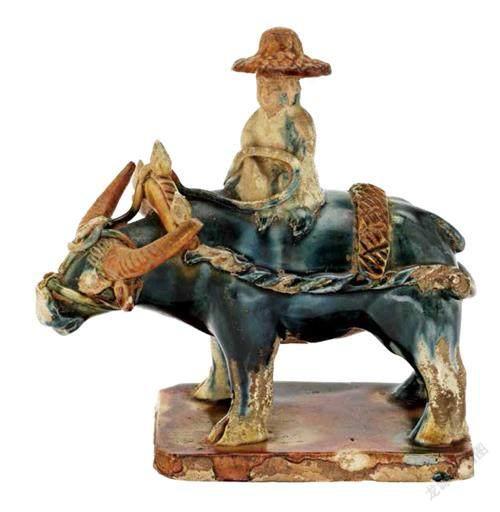

三彩骑牛俑 唐

汝窑天青釉碗宋 高6.7cm 口径17.1cm 故宫博物院藏

如今,汉服重回国人视野,并成为一种重要的时尚文化现象。包含射礼、昏礼等传统礼仪活动的西塘汉服文化节、中国(北京)汉服文化节等诸多汉服节,如雨后春笋般浮现。穿梭在都市街头巷尾间,或清丽或华贵或出尘的汉服爱好者随处可见。如兰若庭的“太平有象”、东月棠的“春樱紫蓝”,纷纷成为爆款汉服,它们以唐制齐胸、宋制褙子为主,以轻薄的纱、纺面料营造出飘逸灵动的效果。

千里江山图(局部) 绢本设色 51.5×1191.5cm 北宋 王希孟 故宫博物院藏

清明上河图(局部) 绢本设色 24.8×528cm 北宋 张择端 故宫博物院藏

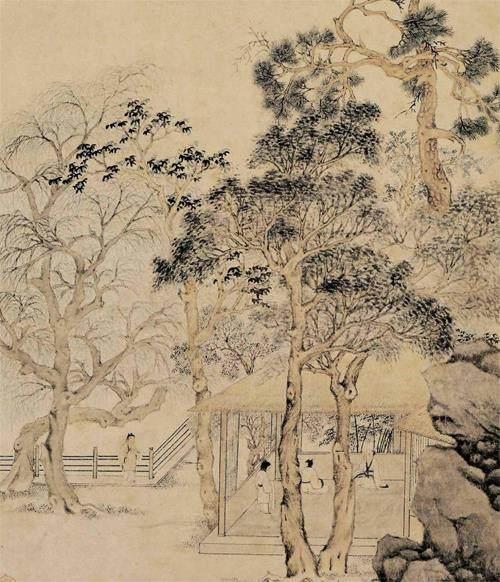

古树茅堂图 绢本设色 66.7×34.8cm 明 文徵明 台北故宫博物院藏

在汉服日益流行的背后,是汉服穿着者唯美诉求、怀旧情思与慕雅倾向所共同构筑的汉服审美维度。他们也通过汉服构建和宣告自身的审美趣味以及对自我文化身份的认同。

曾几何时,当中西文化深度碰撞时期,当消費审美快速扩张时,我们仿佛跌落进一个审美文化的新纪元。在这里,一切好像都被打破了,一切好像都还未建立。

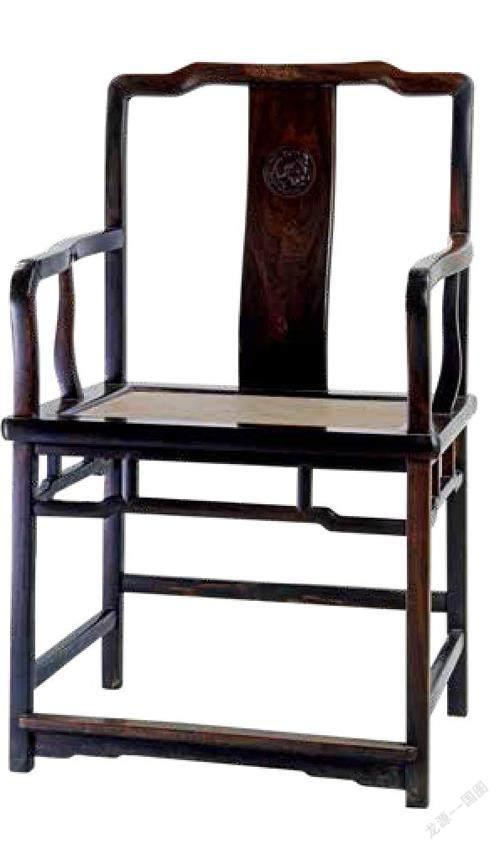

紫檀雕团螭纹南官帽椅清 高100cm 上海博物馆藏

紫檀雕花长桌清 高89.2cm 长165.5cm 宽38.7cm 故宫博物院藏

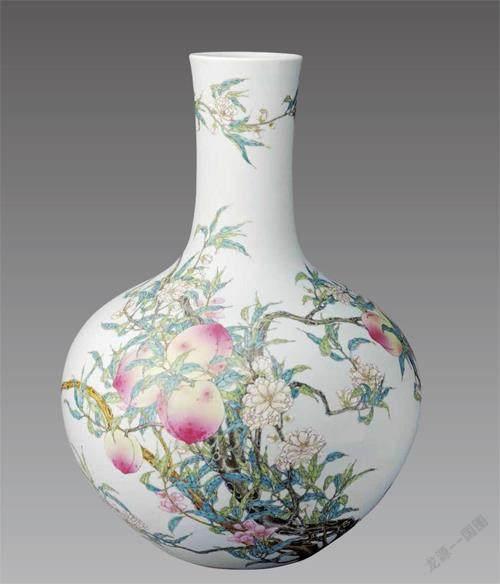

粉彩九桃瓶清 高64.7cm 口径22.2cm 故宫博物院藏

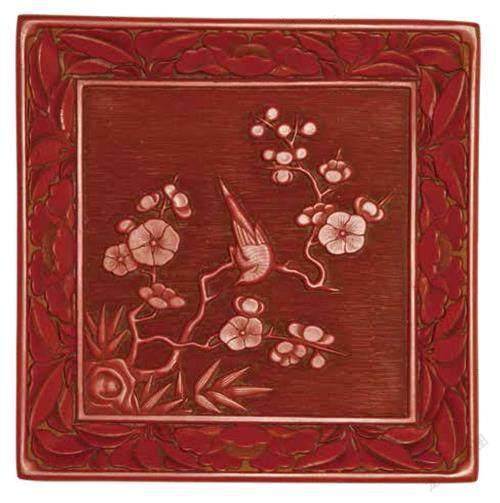

剔红梅花喜鹊图方盘明 高2.2cm 口径18cm 故宫博物院藏

青花团龙纹提梁壶明 高30cm 口径10.5cm 故宫博物院藏

然而,奠定我们文化基石的审美内核,真正都烟消云散了吗?

韩熙载夜宴图(局部) 绢本设色 28.7×335.5cm 五代 顾闳中 故宫博物院藏

其实没有。它就在《唐宫夜宴》数十亿的播放量里,在千万首唐诗宋词带来的持久的美感里,也在邻家女孩头上“回心髻”的编梳方法里。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。