“学术常青树”郑毓信先生的学术成果简要评介

2021-11-19胡晋宾刘洪璐

胡晋宾 刘洪璐

摘要:在中国数学教育界,郑毓信先生无疑是最有影响力的学者之一。在评述郑毓信先生学术研究的重要工作和核心观点的基础上,阐述郑毓信先生的学术成果和治学精神对数学教师专业发展的重要启迪,并给出一线教师研习郑毓信先生著作的建议。

关键词:郑毓信;数学教育;学术成果;教师专业发展

在中国数学教育界,郑毓信先生无疑是最有影响力的学者之一。作为一个身在哲学系而心常在数学教育界的跨界学者,先生发表论文400余篇,出版专著30余部。在这体量庞大的著作中,重要工作、核心观点有哪些?作为“学术常青树”,即便在古稀之年,还不断有力作发表、专著问世,这些学术成果和这样的治学精神对数学教师专业发展又有哪些重要的启迪?对一线教师研习来说,应该优先阅读先生的哪些著作?以下就此谈谈个人看法。

一、郑毓信先生在数学教育方面的重要工作

第一,奠基了数学教育哲学研究。一方面,先生密切关注数学哲学,特别是数学教育哲学的发展动态,引导国内学者从静态、绝对数学观到动态、经验和拟经验数学观的转变。另一方面,继英国学者P.Ernest于1991年出版了ThePhilosophyofMathematicsEducation(于1998年被上海教育出版社引进并出版了中文译本《数学教育哲学》)后,先生于1995年在四川教育出版社出版了《数学教育哲学》。这两本奠基性和经典性著作,“在不同的数学教育背景下,相对独立地提出了数学教育哲学研究的主要内容”,已然成为后学的必备书目,产生了深远的学术影响。当下,国内的许多数学教育学术中坚都是伴随着阅读先生的相关著作成长起来的。联想到“任何一次深入的数学教育改革运动也必然具有一定的哲学思想基础”,仔细研读21世纪以来国内的多个数学课程标准,不难发现其中蕴含着相关的数学教育哲学主张。此外,作为博士生导师,先生先后培养了多名数学教育哲学方向的博士。

第二,参与了数学方法论学科创建。作为徐利治先生的学生和学术助手,和徐利治先生一起继承并发展了波利亚的相关学术思想,在中国创建了数学方法论学科,成为中国数学教育及研究中的一大鲜明特色。数学方法论在相当长的时间内成为国内数学教育研究的热点,至今仍是许多学校数学教育研究生的必修课程。

第三,推进了数学文化学研究。先生较早出版了《数学文化学》(四川教育出版社,2000),系统地研究数学的文化观念,分析数学的文化价值,倡导从文化的角度审视数学教育。除却从宏观的理论视角研究文化之外,先生还从微观视角考察课堂教学中的社会问题。

第四,评介了国际前沿学术动态。特别是对建构主义的介绍、对问题解决的研究、对现代学习理论的评介、对美国数学课改得失的反思,等等。相关的工作都在不同时期产生了重要影响。

第五,促进了学术圈的建设对话。先生参加了许多数学教育学术交流活动,受邀做了不少学术报告,以先生的名义也召开了2次全国数学教育哲学高层论坛。21世纪国内课改以来,先生以独立学者的身份,不斷发声对课改的思考,努力指明课改的种种可能误区和实践偏差,提醒注意多方面矛盾的辩证平衡。既往的数学教育中,人们习惯于从上层到下级的“理念传达—照单接受”和从外国到中国的“理论批发—直接套用”。先生不是迎合或默认,而是批判与建设,其中的很多观点独到、犀利,发人深省,做法令人钦佩。

第六,引领了小学数学教育发展。先生的学术影响不局限于某个学段,事实上在大、中、小学教师中都不乏知音。考虑到中学受升学和应试的影响较大,先生从基础开始,侧重关注小学数学教育发展,并和很多小学数学名师互动,深度参与并引领小学数学教育研究。如果说早期先生的许多著作是偏向理论的,那么自从关注小学数学教育之后,先生的相关著作中就有了大量鲜活的案例。因为相关的研究既有理论高度,也有丰富案例,所以许多小学数学教师成为先生的“铁杆粉丝”。

二、郑毓信先生在数学教育方面的核心观点

第一,思考基点:数学是思维的科学。先生认为:“数学教育的主要责任则是,让学生一天比一天更加智慧,一天比一天更加聪明。简言之,数学教育应当努力促进学生思维的发展,也即能够‘通过数学学会思维,包括由理性思维逐步走向理性精神。”相较于之前先生倡导的“通过数学学习学会数学思维”,现在先生主张的是“通过数学学会思维”,因为大多数人不会从事数学相关的工作。“就数学教育目标而言,这也就是指,我们应将‘努力促进学生思维的发展看成数学教育最为重要的一个目标。”具体地,数学思维就是以数学学习为载体,帮助学生逐步学会更清晰、更深入、更全面、更合理地思考,进而形成思维品质,包括思维的广阔性与深刻性,整体(综合)性与灵活性,自觉性与创造性等,以及形成相应的情感、态度与价值观,逐步从理性思维走向理性精神。不同学科有不同的思维方式,数学思维既有优点也有缺点(所谓数学的“善”与“恶”)。先生认为,与其提倡课改中提出的“三会”,不如倡导数学思维。道理在于:数学眼光从本质上来说就是“在大脑中想”,数学语言本身就是“思维的外化”;而所说的数学学科核心素养,实际上就是数学思维的具体学科体现。

第二,突出特色:问题意识的一贯呼吁。在对数学的认识方面,先生认为,问题是和命题、语言、方法并列的知识成分。在学习与教学方面,先生表现出对问题的高度重视,认同“问题是数学的心脏”,主张以问题为中心,促进对知识的掌握和对思想方法的提炼。而对于数学教育研究,先生认为,应该抓住基本问题,提出核心问题,聚焦分歧问题。先生强调,课程改革中要“发现问题、正视问题、解决问题、不断前进”。基于先生著作等身的现实,不难得出这样的结论:先生也是爱提问题、会提问题和善想问题的典范。

第三,哲学建构:数学是模式的科学。“数学是什么”历来是一个众说纷纭的问题。先生提出了“数学模式论”的理论,给出了这一问题的本体论和认识论回答。简单说来,数学是模式的科学,数学对象是数学世界中的独立存在,数学对象是借助于明确的定义逻辑地得到建构的,数学对象的建构是一种社会的活动。先生所倡导和持有的是一种辩证的、动态的、模式论的数学观。

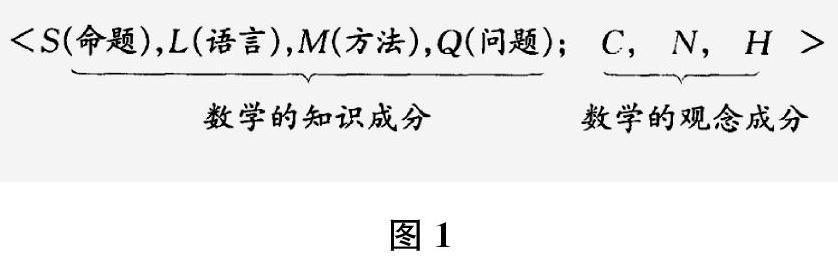

第四,多元认识:活动、文化、社会视角。先生认为,不应该把数学仅仅理解为传统的“知识”,而应该对之做多元的理解。数学是一个复合体,具体的结构如图1所示。数学的知识成分可以看作是显性的、刚性的,而数学的观念成分是隐性的、柔性的。其中的C、N、H分别代表的是数学观的核心思想、规范性成分和启发性成分。而对于数学文化的理解,先生则把数学看成人类文化的一个开放的子系统,认为它既具有自身特殊的发展规律和价值标准,外部环境也为它提供了必要的发展动力和调节因素。此外,先生也多从社会视角考察课堂教学,关注民俗数学的研究及启迪。

第五,研究方法:理论思辨和辩证立场。基于本科数学和硕士哲学的专业出身,先生侧重哲学思辨,凸显研究的批判性和反思性,特别强调辩证法思考,甚至指出“辩证思维确实应当被看成数学教育乃至一般教育的基本哲学”。批判不是批评,先生基于问题的复杂性和解决的艺术性,強调不同方面的适度平衡,比如数学与教育、教师主导与学生主体、中国与外国、传统与现代、独立性与开放性、知识成分与数学传统、抽象与直观、形式化与非形式化、抽象化与具体化、一般化与特殊化、多样化与一体化、证明与反驳等。先生反对理论的“唯我独尊”和时髦的“跟风膜拜”,倡导思考的独立性,呼吁“做具有哲学思维的数学教师”。具体地,面对不同的理论时,先生告诫要思考3个问题:第一,这一理论或主张的实质是什么?第二,这一理论或主张对于改进教学究竟有哪些新的启示和意义?第三,这一理论或主张又有什么局限性或不足之处?

第六,具体路径:理论与实践的双向互动。先生虽然以理论研究著称,但是反对脱离实际的“书斋理论”,指出“数学教育哲学既不应成为纯粹的理论研究,我们也不应因为强调实践而忽视相关的理论建设”,一贯主张“理论的实践性解读,实践的理论性反思”。即便对于数学方法论的相关研究,先生也不断探索教学中的“方法论的重建”,反对贴标签的形式主义。特别是,从先生的学术研究来看,越来越体现出和课改实践及课堂教学的结合,强调教师的实践性智慧发展。顺便说一句,包括先生在内,当下的一些数学教育专家,比如张景中、单墫、顾泠沅、李尚志、王建磐、喻平、章建跃、鲍建生、李善良、曹一鸣等,都有多年的中小学(或中师)数学教学经历。不难推断,这些丰富的实践经历对他们各自的发展提升起到了不容低估的重要作用。

三、郑毓信先生的学术成果和治学精神对数学教师专业发展的启迪

先生对教师的素养有如下期待。第一,在知识素养方面,除却数学教师专业知识与常见素养之外,先生特别强调哲学素养。第二,在成长路径方面,呼应“数学是思维的科学”,先生倡导教师应该乐于思考、勤于思考、善于思考。关于教师成长,先生认为:“坚持独立思考,而不要盲目地追随潮流;努力拓展自己的眼界;重视向他人学习,争取得到前辈与专家的指导。”很显然,教师的实践性智慧是在不断实践中努力超越后形成的。先生引用季羡林的话说,要注意“聪明人下笨功夫”。第三,在品德人格方面,先生认为教师要注重人品修炼和人格塑造。就子女教育和学生培养,先生指出:“情商比智商更重要,品德比知识更重要。”关于这一点,毫无疑问对于教师发展也同样适用。

就怎样做好教学工作,先生指出数学教师的三项基本功是:善于举例,善于提问,善于比较和优化(后来又增加一项“善于数学地交流与互动”)。教师教学发展具有如下3个层级:局限于知识技能的教书匠,关注于思想方法(思维)的智者(实现“教活、教懂、教深”),以及立意于文化观念的大师。显然,在练好基本功后,教师应该按照上述台阶拾级而上。具体地,以当下的热点数学深度教学为例,先生认为主要含义是:“数学教学必须超越具体知识和技能深入到思维的层面,由具体的数学方法和策略过渡到一般性的思维策略与思维品质的提升,我们并应帮助学生由在教师(或书本)指导下进行学习逐步转变为学会学习,包括善于通过同学间的合作与互动进行学习,从而真正成为学习的主人。”详细分析这一定义,可以发现其中的多层意蕴:第一层,数学知识和技能是必要的基础;第二层,要超越知识和技能上升到数学思维与思想方法的高度;第三层,要从学科思维过渡到一般思维及其品质;第四层,强调教师指导下的教学而不是单独建构,同时倡导合作与互动;第五层,学生应超越“学会”达到“会学”阶段,成为学习的主人。这样理解之后,怎样进行教学操作也就大致清晰了。

先生大学毕业后赶上“文革”,在中学一待就是13年,之后奋力考研并逐步登堂入室成为大家。在今天看来,先生的青春年华被耽搁了,发展似乎并不快捷。但是,先生一直孜孜以求、锲而不舍,退休之后也是“退而不休”,年过古稀依然“坚持学习,努力工作,发愤忘食,乐而忘忧”,以满满的热情和殷切的情怀从事着自己喜爱的数学教育研究,并不断有力作问世。华罗庚先生提出研究有三重境界(大意):第一是利用成法解新问题,第二是创造新法解决问题,第三是开辟方向让后人做。显然,先生在数学教育哲学和数学方法论方面的贡献无疑属于第三类。因此,无论先生的人生还是著作,都值得后辈反复思考和认真阅读。

四、郑毓信先生著作的研习建议

先生的著作具有以下特点。首先,先生总是站在哲学立场上,因此思考问题往往比较宏观而深刻,一些研究也经得起时间考验。其次,研究话题广泛,研究方法主要是文本分析和质性研究,以思辨为主,以深刻见长。再次,研究以理论居多,重点关注小学数学教育领域后更多地与实践密切关联。

有读者反映,阅读先生的相关著作比较吃力。或有以下几个方面的原因。第一,需要读者有理论的储备。尤其是,需要数学哲学和数学教育哲学以及数学教育理论和实践的积淀。第二,需要读者有反思批判的嗜好。先生的著作很多并非“处方式”、事实性的描述,而是基于现象、问题的深度透视,具有较多的理论性和批判性。第三,需要读者有宁静阅读的毅力。先生思维敏锐,行文有时有些跳跃,一些文句表达略长、语法结构相对复杂。阅读先生的著作有一种思维上的压迫感,需要集中精力才能把它看完、弄懂。

先生著作甚多、体量庞大,作为“拥趸”不断跟踪他的著作动态即可,但是作为新手教师又该从哪里开始研习呢?就专著而言,笔者以为首选《新数学教育哲学》。虽然先生有关数学哲学和数学教育哲学的著作有多本,但这本是最新的,先生做了系统的修改完善。其次可以阅读《数学方法论入门》(浙江教育出版社,2006)和《数学方法论》(广西教育出版社,2008)。如果是中小学数学教师,那么显然《数学深度教学的理论与实践》(江苏凤凰教育出版社,2020)是不二选择。该书不仅呼应当下课改热点,而且融合了理论和实践,配备了大量中小学教学案例。如果还感兴趣于先生的其他学术见解,那么不妨按照《郑毓信数学教育文选》(华东师范大学出版社,2021)中的著作目录清单来“按图索骥”。

(胡晋宾,江苏第二师范学院数学系。编审。刘洪璐,南京师范大学附属中学。南京市优秀青年教师。)