基于SWOT分析的内蒙古奶业发展对策研究

2021-11-19武志红道楞海龙孟怀德张连义

蔡 婷,王 佐,武志红,道楞,海龙,孟怀德,石 泉,张连义,纪 峡,马 力

(内蒙古自治区农牧业技术推广中心,内蒙古 呼和浩特 010010)

1 内蒙古自治区奶业的SWOT分析

1.1 优势分析

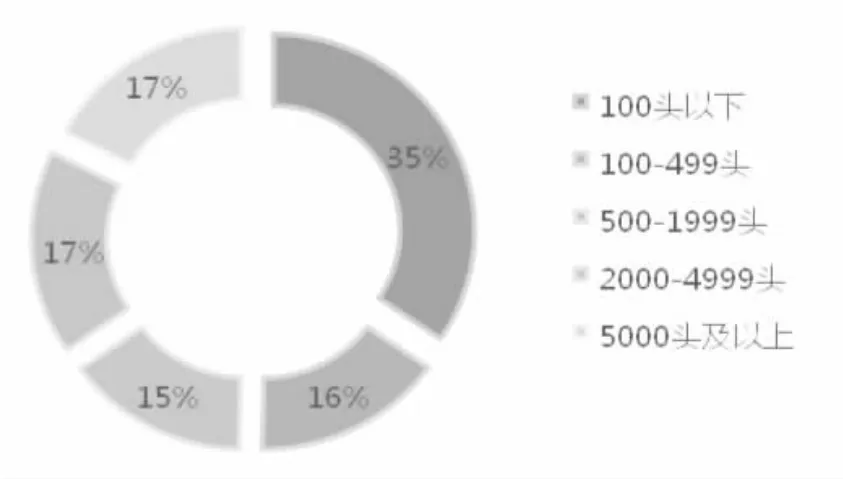

1.1.1 规模化养殖程度高、效益好。全区现有规模化奶牛场511个,存栏奶牛79.3×104头(荷斯坦奶牛),占全区荷斯坦奶牛存栏数的83.8%。规模化率达到83.8%,存栏500头以上的规模养殖场占全部养殖场的49.7%。规模以上乳制品加工企业实现年销售收入934.7×108元,占全区农畜产品加工业总销售收入的48.1%。

1.1.2 乳品质好。2019年内蒙古参测规模牧场的乳脂肪、乳蛋白的平均值分别达到4.09%和3.39%,体细胞平均值为19.62×104。生鲜乳违禁添加物已连续11年保持“零检出”。牛奶产量达到611.5×104t。

1.1.3 饲草料资源丰富。内蒙古地处北纬45°温凉带,是国际公认的黄金奶源带,拥有丰富的自然草场,草原总面积为13×108亩,可利用草原面积为10.3×108亩。全区青贮玉米、苜蓿种植基地达到1500×104亩和658×104亩,其他人工种草面积为1000×104亩。全区饲草产量达到9930×104t。

1.1.4 产业基础好。牛奶产量由2017年的542.8×104t增长到2020年底的611.5×104t,连续4年实现增长,成为全国牛奶产量唯一超500×104t的省区。

1.2 机会分析

1.2.1 传统民族奶食品市场广阔。从消费量预测来看,2019年中国居民人均奶类消费量为35.9 kg,是全球人均奶类消费量的1/3,仅相当于奶类推荐摄入量的32.8%,未来仍有较大增长空间。2025年我国人均乳制品年消费量将提升至 40 kg,2037年将达到59 kg的峰值水平。综合考虑人口变化,全国奶类消费总量将于2037年达到峰值,也即8272×104t,可以说消费量增长需求旺盛[1,2]。从乳制品消费种类上看,目前我国正处于乳制品消费转型时期,乳制品消费结构将逐步突显巴氏杀菌奶、乳脂肪类产品和奶酪的消费比重。酸奶、鲜奶的普及程度和人均消费水平将继续稳定上升,以奶酪为主的干乳制品将逐渐成为乳制品重要的消费形式,健康优质的奶制品越来越被人们看重[3]。目前内蒙古共有16家民族传统奶制品生产企业,746户注册登记的加工坊,日加工能力为9560.73 t,日均实际加工鲜奶393.3 t,年生产值为6.07×108元。

图1 内蒙古自治区养殖场养殖规模分布情况(按奶牛头数统计)

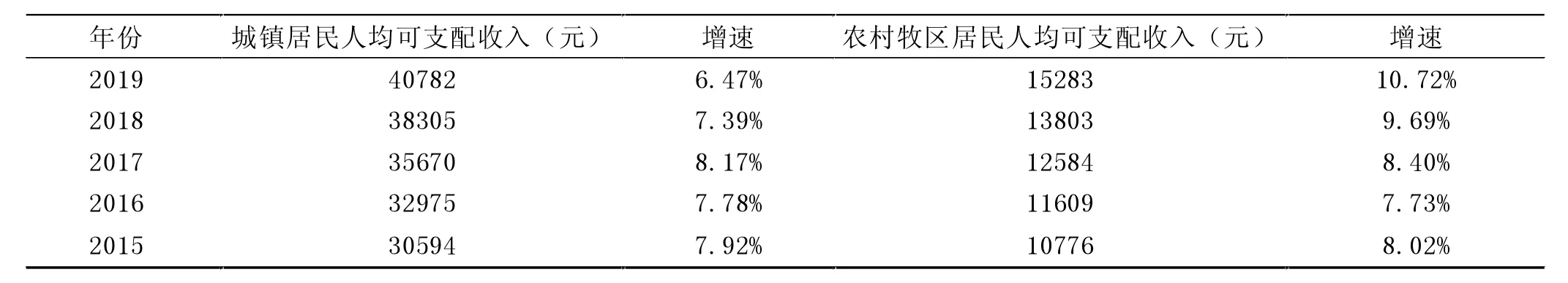

从我国乳制品城乡消费情况看,与发达国家相比差距较大,且城乡差距明显,表明市场空间巨大[4]。2015~2019年内蒙古地区城乡居民可支配收入均有较大幅度增长,农村牧区居民人均可支配收入增速明显,城镇化水平持续提高。

城市化对城镇居民乳品消费的影响表现为城市化率每提高1个百分点,城市居民的人均乳品消费量就会增加1.1个百分点,并且主要通过收入水平、就业结构和消费便利性等产生影响,其中收入水平的作用最为明显[5]。伴随收入的不断提高,乳品消费市场变得广阔,消费比重随之大幅增长。尤其在城市化程度较低的阶段,城市化对乳制品消费的促进作用更为显著[6]。

表1 内蒙古地区城乡居民可支配收入情况

1.2.2 奶源需求旺盛。尽管目前内蒙古全区生鲜乳日收购量达到8543 t,同比增长10.4%,但大型乳企的收购量业已接近95%。随着低温奶和民族奶食品的消费升级,奶源需求增速加快,中小企业特别是民族奶食品加工企业对奶源出现旺盛的需求。

1.2.3 区域协同发展为奶业振兴提供空间和动力。国务院批准和通过的《呼包鄂榆城市群发展规划》对呼和浩特市建设国家级乳业生产加工基地做出明确规划。呼包鄂乌、呼包鄂榆、呼包银榆区域合作共建必然会强化城市群和城市片区对周边地区的引领作用,为乳制品的快销提供良好的市场机遇。同时,以赤峰、通辽等区域中心城市为主的蒙东地区重大发展轴带和廊道的组织互动、大通道与支线道路之间的交通联系以及冷链物流,也会为乳制品的出口加工和边境贸易提供便利。

1.2.4 政策机遇。2020年内蒙古自治区人民政府出台了《推进奶业振兴的实施意见》,同时配套制定了《推进奶业振兴若干政策措施》,将政策更加细化、实化和具体化。与之同步,为支持有条件的奶农和合作社发展奶制品加工业,出台了《推动全区民族传统奶制品产业发展若干措施》等具体措施,分年度制定《奶业振兴行动计划》和《推动民族传统奶制品产业发展专项行动总体方案》。2020年12月再次出台《自治区奶业振兴三年行动方案》,以确保从政策上、从措施上对奶业发展进行系统化支持和一体化推动。

1.3 劣势分析

1.3.1 牛源不足。牛源不足已成为制约奶业发展的重要因素之一。2020年内蒙古自治区计划进口奶牛20.78×104头,受疫情和国际贸易的影响,2020年仅实现进口奶牛4.5×104头。在需求带动下,进口奶牛的价格已经超过2.4×104元/头,创历史新高。

1.3.2 乳品企业和中小规模养殖场利益联结不够紧密,市场风险仍主要由养殖环节承担。内蒙古乳产业已经形成了一定的产业规模,奶牛养殖正在朝集约化、标准化、规模化的方向发展,而中小型奶牛养殖场依然是奶业发展的重要支撑。但奶牛养殖和加工脱节的现象导致了养殖环节在奶产业链上始终处于弱分配的地位,牧场经营效益相对较低[7],结果是终端奶制品价格和原料奶价格之比大幅高于发达国家[8]。在现有的 “龙头企业+龙头企业投资的养殖小区+奶农”模式中,虽然奶农以单匹奶牛头数为单位、以租用小区牛舍的方式入驻成为社员,但有关奶农入驻的各项规定及原料奶收购价格依然由龙头企业制定和主导,缺乏对市场需求关系及养殖成本等各方面因素的客观反映,呈现出非市场导向的价格刚性,奶农在整个原料奶加工销售环节中处于非常被动、弱势的地位,奶农的养殖利益无法得到保障[9]。

1.3.3 非“乳”制品挤占市场。内蒙古奶业制品发展存在非“乳”制品挤占市场且同质化程度高的问题。奶片、奶贝等乳粉制固态成型制品生产加工便捷,保存条件简单,商超占有率很高,但其“乳”含量极低,且含添加剂较多。市场销售的奶酪以再制奶酪为主,营养成分大打折扣,但消费者普遍存在一种认知误区,其误将奶片等认同为传统乳制品,严重影响到传统乳制品产业的整体形象。真正的内蒙古传统乳制品均以纯正奶汁为原料[10],制作技艺复杂,营养丰富,但在经营方式上却显得粗放,尚未形成合理的产销网络,且缺乏冷链储运管理。

1.4 威胁分析

1.4.1 进口冲击。中国乳制品进口贸易额与中国国内生产总值呈显著正相关,中国GDP增加1% ,乳制品进口贸易额即增加 2.5%。我国乳品市场具有巨大潜力,随着自贸协定和开放程度的不断加大,正面临着国外乳品大量进口的强烈冲击[10]。最早进入中国市场的国外乳品企业已经凭借品牌影响力和丰富的营销经验收获了一大批忠实消费者,由此也挤压着国内乳品业的发展空间。

从2014~2020年乳制品进口量的变化情况看,除了处于库存消化阶段的2015年,其他时间内我国乳制品进口量一直在不断增加,进口乳制品正在逐渐占据我国的乳制品市场[12]。2020年国内生鲜奶收购价格依然高于进口奶粉折合原料奶的到岸价格,而且下半年国内生鲜奶价格大幅上升,二者比值大幅反弹,国内外奶业竞争力差距有所拉大[13]。国内乳制品质量安全不再是影响消费的主要因素,主要因素为价格因素[14]。受进口牛源不足、优质饲草不足和劳动力价格提升的影响,国内乳制品价格上涨,此为形成不断加大进口乳制品量这一恶性循环的重要原因。

图2 2014~2020年乳制品进口量变化情况

1.4.2 资源和环境约束日益趋紧。近年来由于国土资源被大量开发,可持续发展的状态受到影响,畜牧业碳排放变化趋势呈现“上升—下降—上升”的特征[15]。内蒙古的奶业在大规模发展的同时也面临着环境和资源约束的多重考验。碳中和、碳达峰目标为奶业绿色转型发展提出了新要求。一方面,内蒙古自治区草原“三化”现象依然严重。与上世纪80年代相比,全区草原质量降低,承载力下降,超载过牧问题突出,天然草原平均产草量还远没有达到上世纪80年代1065 kg/hm2的水平,高质量草原面积占比下降2个百分点,多年生植物种类减少27%,优质牧草比例下降8%,特别是建群种在重度退化草原中基本消失,而退化指示植物和毒害草增加[16]。另一方面,奶牛养殖对水的耗用量巨大。据统计,每头奶牛日用水量均值为48.95 kg,挤奶厅清洗、牛群洗澡用水以及牛舍的清洁用水总量占到养殖场每日用水量的 23.7%[17]。同时,奶牛养殖场的污水排放在一定程度上造成了水体污染,也减少了可用水资源。

粪污资源化利用和污水处理是全世界对发展中国家乳品业可持续发展和实现全球循环经济提出的现实要求[18]。2020年,内蒙古自治区12个盟市和2个计划单列市畜禽养殖粪污产生量共计为1.73×108t。大量粪污不能被合理消纳,对局地自然和生活环境会产生不良影响[19],牛粪中存在的微生物还大大提高了发生人畜共患疾病的风险[20]。

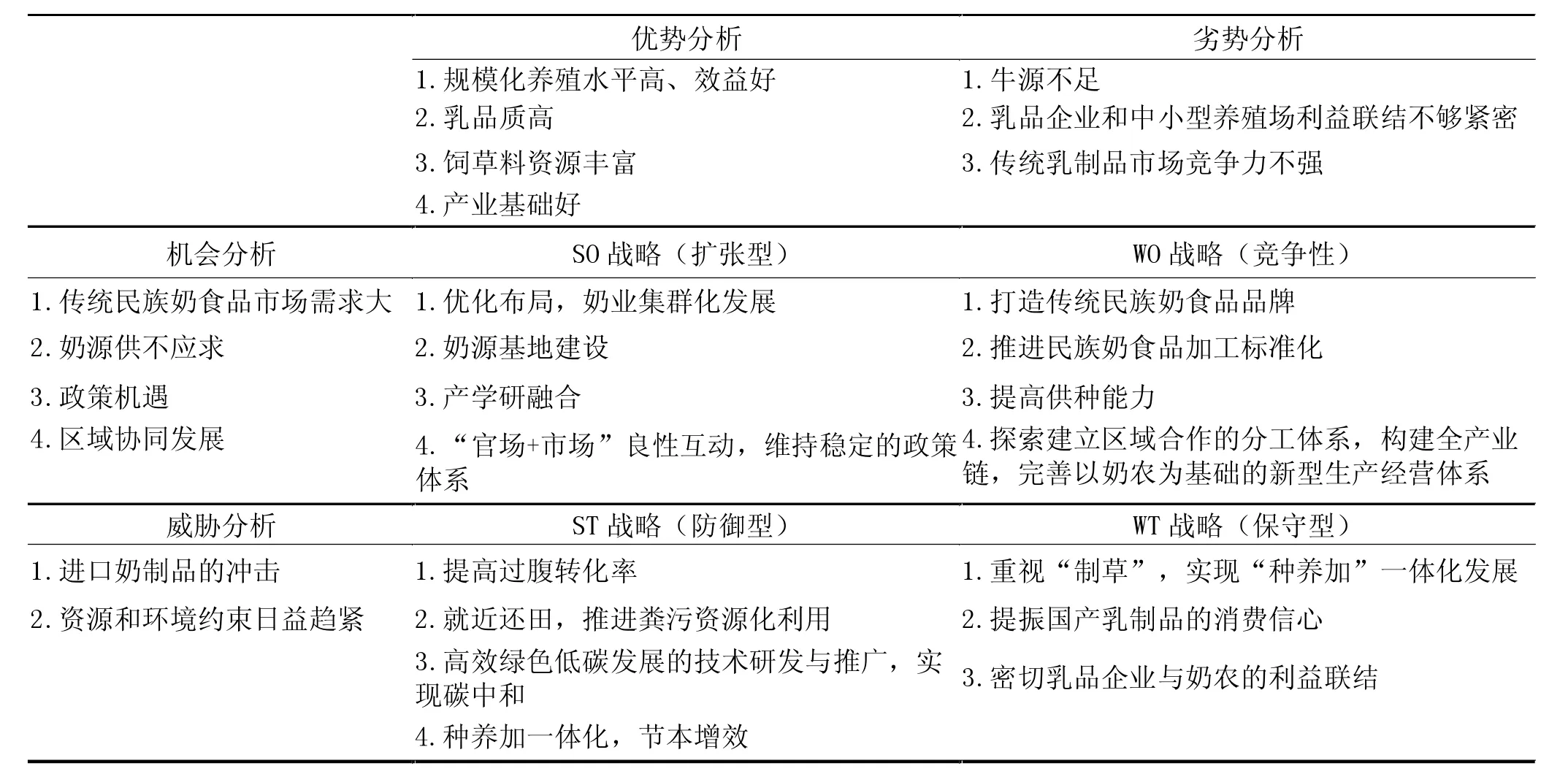

2 内蒙古自治区奶业振兴的战略选择

综合分析奶牛养殖产业发展的内外环境,得出内蒙古自治区奶牛养殖产业SWOT分析框架。

表2 内蒙古奶牛养殖产业SWOT分析框架

组合形成以下4种可供选择的战略。

SO战略。优化产业布局,利用“蒙东”“呼包银榆”区域合作机遇,推动产业集聚集群发展,构建内蒙古乳品产业集群式供应链;以工业园区为承载点,启动集养殖、加工、销售为一体的项目,实现奶源基地建设和乳制品工业协调发展,形成“簇群”效应,凭借内蒙古区域地理横贯东西、区域协同发展的优势打造世界级横跨一二三产业的全产业链奶业集群[21];巩固和推进产学研深度融合,密切生产者与研发者之间的合作关系,研究开发蒙古奶酪、策格、奶皮等风味多样、特色鲜明、适销对路的民族奶食品;政府在职能边界内,基于市场研判明确乳业定位,围绕市场发育需求建立管理服务体系以及着眼于市场长远前景的维持稳定的政策体系,通过“官场+市场”的良性互动,激发乳业发展的强劲动能[22]。

WO战略。打造传统民族奶食品品牌,做优做强民族传统奶制品产业,推动民族传统奶食品加工业实现特色化、标准化、品牌化和适度规模化,不断提高产业的附加值;完善民族奶食品标准,扶持牧区民族特色奶食品加工厂(点)设备提档升级,推进加工工艺和奶源建设标准化;政府在市场准入、项目资金、技术设备、市场营销、标准化建设等方面加大对民族传统奶制品产业的支持力度;提高优质奶牛的供种能力;探索建立区域合作的分工体系,构建全产业链,完善以奶农为基础的新型生产经营体系。

ST战略。降低畜禽粪污集中排放带来的农业面源污染风险,提升畜禽粪污资源化利用水平;借助粮改饲收储旗县与畜禽粪污资源化利用整县推进重叠效应,支持养殖场与订单种植青贮和优质牧草户签订粪肥还田协议,就地就近利用畜禽粪污资源,提高牧草品质,提高固碳能力,为奶牛养殖提供安全的绿色饲料;结合碳达峰和碳中和目标,围绕低消耗、低排放、高效率这一目标,重视奶业高效绿色低碳发展的技术研发,规范绿色低碳技术标准,实现转型升级[23]。

WT战略。重视“制草”,在农牧交错带开发人工草地,打造“种-养-加”一体化的产业链;加强草牧场的科学利用,使其发挥应有的生态功能;讲好中国奶业故事,大力宣传奶业发展成果,提振国产乳制品的消费信心;实现种养加一体化发展,密切乳品企业和奶农的利益联结。

3 促进内蒙古自治区奶业振兴的对策建议

3.1 推动奶源加工一体化,组建产业联盟,开拓市场

优化奶源基地布局,加快扩群增量,推动民族奶制品加工企业集聚发展,加强与上下游中小企业的配套合作,实施标准化生产,走“专精特新”的发展道路,形成养殖和加工一体化布局结构。鼓励自治区大专院校与企业加强合作,设立传统乳制品研发机构,做好传统乳制品的传承与创新,延长产业链、提升价值链、连接利益链。在城镇和人口密集区开展巴氏奶生产,增加销售网点,发展“自有牧场+奶吧”的产销模式,培育巴氏奶消费群体。

3.2 优化经营组织方式,构建新型生产经营体系

提高奶业全产业链协同发展水平,通过优化产业组织模式,理顺“饲草供给、奶牛养殖、乳品加工、乳品流通”之间的利益联结关系,大力推行“乳品企业+奶源基地+专业合作社+奶农”的产业组织化运营模式,不断完善行业利益联结机制,打造利益共同体[24]。

3.3 加强品牌建设,推动产品差异化发展

基于产业集群化发展的优势,积极进行乳业区域公共品牌建设,塑造富有内蒙古特色的乳品区域品牌形象,扩大乳制品品牌的集群效应,对乳制品的区域公共品牌和企业品牌进行大力宣传和推广,提升乳制品品牌的知名度和美誉度。区域乳品企业发挥地方品牌区域覆盖优势,加工低温奶,提供差异化产品,实现全国性品牌的错位竞争[25]。针对经济发达地区消费者对价格敏感性不高但对产品多样化有所需求的特点和发展中地区消费者对熟知品牌忠诚度高的特点,进行更为细致的差异化产品研发和营销[26]。

3.4 发展优质草牧业,走绿色低碳发展之路

提升草地饲草生产潜力,促进饲草生产的稳定供给;提高饲草产品质量和草地固碳能力,进一步保证养殖生产效率的提升,鼓励养殖企业自主种植饲草料,推广集中连片的机械化作业和以标准化生产为主攻方向的经营模式,坚持产业发展与生态种植、生态循环、生态养殖相结合,加强农牧结合、循环环保的种养示范区建设,走节本、提质、增效、低耗的奶业发展之路。

3.5 加快标准化建设,引领行业整体提升

加强标准供给服务,完善集奶畜养殖、良种繁育、饲草种植、生产加工、经营销售、运输储藏等于一体的标准体系,彻底解决生产工艺不规范、劣质产品扰乱市场环境等问题。特别是针对民族传统奶制品的加工工艺、设施设备、管理基础等要点,推进民族传统奶制品食品安全地方标准的制定和修订工作。开展现行民族传统奶制品食品安全地方标准的跟踪评价,鼓励生产企业制定严于食品安全国家标准或食品安全地方标准的企业标准。政府部门要强化标准的实施、监督和体系建设,加强对生产经营活动的监督检查,提高监管效能,规范生产经营行为,维护好乳制品产业发展的市场环境,推动乳制品产业由“低散弱”逐步向“精优强”转变。

3.6 提高供种能力,打破核心种源在很大程度上依赖进口的局面

加强奶牛遗传改良工作,对优质胚胎引进予以补贴,提升种公牛自主培育能力,建设一批高产奶牛核心群,逐步改变良种奶牛依靠进口的局面。健全良种繁育体系,加大对畜禽良种工程项目的支持力度,加强种公牛站、种畜场、生产性能测定中心等基础设施的建设,推广人工授精和胚胎移植等实用技术,加速优秀基因传递,提高良种供应能力。