利用红色场馆加强高校党史学习教育的途径探索

——基于张家港市“红堡”阵地的调查与思考

2021-11-19黄辉

黄 辉

(沙洲职业工学院,江苏 张家港215600)

引言

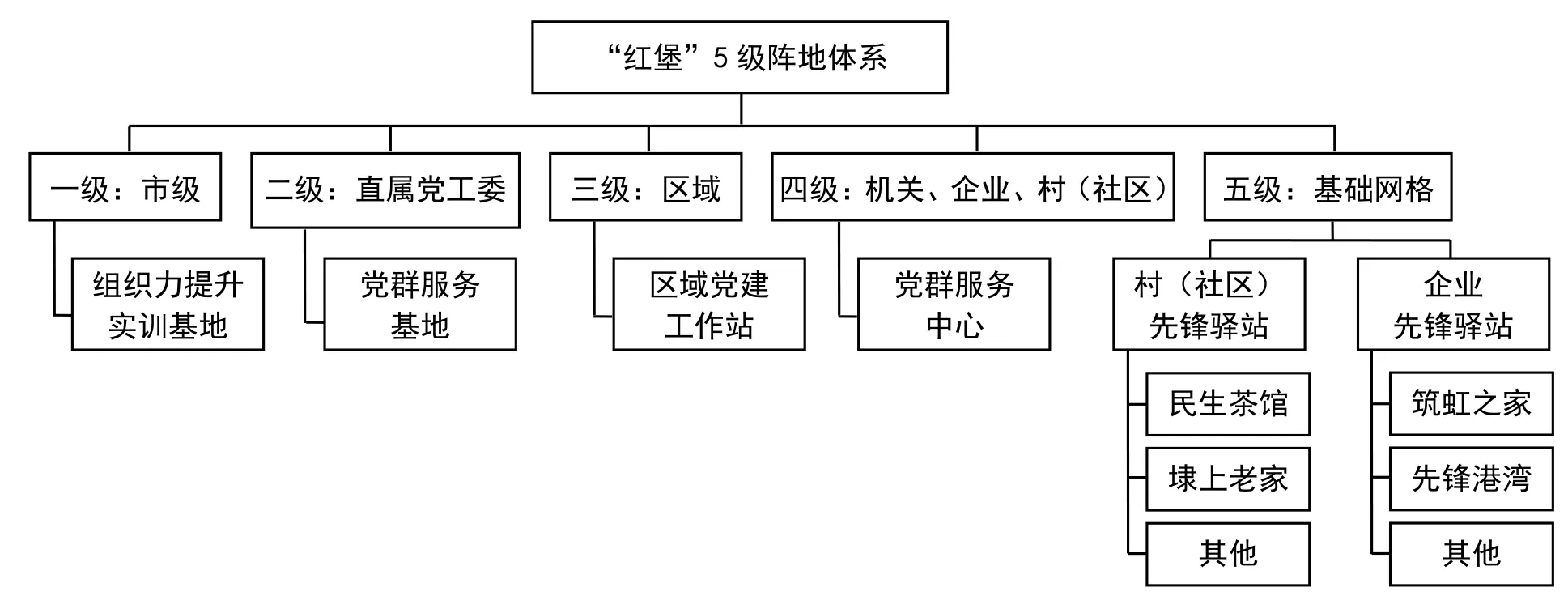

习近平总书记在党史学习教育动员大会上的讲话中强调了在全党开展党史学习教育的重要性、必然性,将开展党史学习教育提升到事关“推进中华民族伟大复兴历史伟业、在新时代坚持和发展中国特色社会主义、推进党的自我革命、永葆党的生机活力”的战略高度。特别对青少年提出要求:“要抓好青少年学习教育,着力讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事,厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感,让红色基因、革命薪火代代传承。”[1]高校担负着立德树人根本任务,需要构建党史学习教育有效途径,建立健全制度机制,切实将针对青少年的要求有效落实到教育教学、管理服务等各项工作中。张家港市推进“红堡”阵地建设,打造40个“红堡”点位,发布“红堡”地图,开发“红堡”视觉识别系统,形成5级“红堡”阵地体系,在加强党史学习教育、提高基层党组织的组织力方面形成许多有益的做法和经验。

1 “红堡”阵地内涵

1.1 定义

“红堡”是红色堡垒的简称。红色寓意红色资源、红色基因、红色文化、红色政权、红色江山等,重点在其中的红色精神,堡垒一词取自“一个支部就是一座堡垒”,意为把支部建设成为坚不可摧的战斗堡垒,这是从提升基层党组织的组织力角度而言。建设“红堡”阵地的目的就是使其成为宣传党的基本政策、理论、路线、方针等的重要阵地,基层党组织开展活动的重要场所,展示基层党建工作的重要窗口,服务群众的重要平台。

“红堡”阵地与红色文化、红色资源、红色基因、红色阵地、红色场馆等概念有一相同的内核,即红色精神,这与习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话中提到的建党精神一脉相承,即一种坚持真理、坚守理想、践行初心、担当使命、不怕牺牲、英勇斗争、对党忠诚、不负人民的精神。

1.2 运行

图1所示,“红堡”阵地区分为:市,党(工)委,区域,机关、企业与村(社区),基础网格五个层级,分别对应市级组织力提升实训基地,党(工)委党群服务基地,区域党建工作站,机关、企业与村(社区)党群服务中心,基础网格先锋驿站五类党建阵地,形成“红堡”5级阵地体系。

图1 张家港“红堡”5级阵地体系

“红堡”阵地由张家港市委组织部与市委党校管理。市委组织部负责政策发布、制度推进、点位建设、总体协调。市委党校在充分调研的基础上,设计10条“红堡”线路,每条线路一般包括3-4个“红堡”点位,最后一个“红堡”点位配置开会场所,便于基层党组织与党员及时分享总结。参观学习时间一般为半天左右。

基层党组织可以选择市委党校推荐的线路,也可以结合实际情况自行定制线路,形成个性化的观摩学习安排。基层党组织观摩学习需求由各党(工)委扎口向市委党校申报,市委党校统筹协调,排定参观时间、用车等事宜。基层党组织根据选定的线路,精心制定细化方案,认真组织开展观摩学习活动。活动要求体现“五个一”原则,即走一条红堡线路,过一次组织生活,留一段暖心时刻,拍一张支部全家福,写一段评价感言或意见建议。观摩学习活动结束后,市委党校统计各点位评价情况,调整优化线路安排和点位建设。

2 利用红色场馆加强党史学习教育的调查

以张家港市“红堡”阵地为例,在访谈、查阅文献资料的基础上,设计了张家港市“红堡”阵地使用现状调查问卷,通过问卷星平台,向党(工)委、区域、机关、企业与村(社区)几个层级的党员、群众等人发放调查问卷,表1所示,共收到有效调查问卷760份,其中党员641人,群众、团员113人,其他6人。通过问卷星平台自带的调查问卷分析功能与EXCEL软件,对数据进行整理分析,发现“红堡”阵地在党史学习教育中有独特优势,也存在一些问题。

表1 “红堡”阵地使用现状调查问卷回收统计表

2.1 “红堡”阵地在党史学习教育中的独特优势

(1)丰富党史学习教育载体

传统党史学习教育依托课堂、教材、书籍等载体,比较单一。“红堡”阵地将烈士陵园、烈士故居、党支部旧址、纪念馆、展览馆、主题公园、党建基地等作为载体,将其分门别类,不同的教育主题可以选择不同载体,也可以自行确定系列载体,形成“红堡”线路,提高党史学习教育的参与性和趣味性。如理想信念教育,可以选择在市烈士陵园、沙洲县抗日民主政府纪念馆、金村园茂里1926党支部旧址、谢恺烈士故居等“红堡”点位进行;优良作风教育可以选择市反腐倡廉教育基地、“红色忠良”等“红堡”点位;为民服务教育可以选择“真心娘舅”工作室、“民生茶馆”等“红堡”点位;改革开放典范可以选择“长江之路”开放式党建基地、永联乡村振兴路等“红堡”点位。可以将传统课堂搬到“红堡”阵地中,打造“行走的党史学习教育课堂”,使受教育者有更深刻的学习体验。

(2)创新党史学习教育方式

“红堡”阵地打破了传统利用文字、语言的单一教育方式,将图像、文字、语言、塑像、实物等结合起来,形成多种叙事形式,增强党史学习教育的感染力,加深了人们对历史事件和历史人物的认识与感受。以沙洲县抗日民主政府纪念馆为例,该馆以时间为序,分8个部分进行展示,分别是:中华怒吼、国耻家恨、“江抗”东进、众志成城、浴血奋战、百折不挠、沙洲光复、名录,脉落清晰,使观摩学习者易于理解。如“百折不挠”部分,有一个情节展示的是“东路特委派焦康寿等人负责恢复沙洲地下党组织,以修钟表为掩护,秘密进入沙洲境内,村民朱友生带领全家秘密挖地洞,为地下工作者提供掩护之所”,纪念馆复原了当年的地洞,使观摩学习者身临其境,真切感受到当时地下斗争的艰苦危险、革命者的坚强意志,人民齐心抗敌的爱国热情,家国领土完整的重要性,取得了很好的教育效果。

2.2 “红堡”阵地在党史学习教育中存在的问题

(1)阵地的吸引力与感染力问题

对于“已经去过1-2次的‘红堡’点位,你还会再次主动选择去那里进行观摩学习吗”这一问题,76.71%的人选择“不会”,6.45%的人表示“会”,16.84%的人表示“不清楚”。究其不选择与不清楚的原因,大多数人表示“红堡”点位中的内容长期不变,缺少吸引力,观摩学习程序固定,讲解一成不变,缺少感染力。同样的问题,对基层党支部书记进行访谈,大多数书记表示,根据党组织的组织生活需要会再次选择。这样就产生了党组织的主动选择与党团员、群众被动接受之间的矛盾。解决这一矛盾的关键在于增强“红堡”点位的吸引力与感染力。

(2)阵地的覆盖面问题

对于“你去‘红堡’点位观摩学习过吗”这一问题,所有党员表示至少有一次“红堡”点位观摩学习经历,但在群众、团员与其他成员中,观摩学习的比例较低,一些人甚至表示没有听说过“红堡”点位或“红堡”阵地。在群众、团员与其他成员中,有“红堡”点位观摩学习经历的人约占群众、团员与其他成员人数的11.76%,对这些有观摩学习经历的人进一步访谈,他们是由于党建带群建、团建,由基层党组织组织而去,并非个人自主选择。“红堡”阵地的目的之一是宣传党的基本政策、理论、路线、方略等,最重要的功能是为民服务,为实现上述目的、功能,需要扩大“红堡”阵地受众的覆盖面。

(3)观摩学习的入脑入心问题

对于“在‘红堡’点位观摩学习,你认为达到预期的学习效果了吗”这一问题,在已去过“红堡”点位的人中,95%的人认为“达到了”,2.89%的人认为“没有达到”,另有2.11%的人表示“不清楚”。对认为达到学习效果的人进一步访谈,当被问及“抗日游击队在谁的带领下,演绎出一场‘小木船勇斗敌汽艇的故事’”等“红堡”点位中展示过的具体事件时,大多数人表示回答不上来。究其原因,由于时间、场次等限制,观摩学习容易走马观花;解说浅尝辄止,使观摩学习不深刻;观摩者出发前未事先了解学习内容,结束后不总结、不交流分享,使观摩学习未能达到一定深度。要使观摩学习取得实效与达到一定深度,需要推进“红堡”点位入脑入心。

3 对加强高校党史学习教育的启示

3.1 增强红色场馆、“红堡”阵地等的吸引力与感染力

一是及时融入新的时代内容,特别是党的创新理论。习近平总书记在开展党史学习教育动员大会上提出:我们党的历史,就是一部不断推进马克思主义中国化的历史,就是一部不断推进理论创新、进行理论创造的历史。“一百年来党的事业之所以能够不断发展,其中一个非常重要的原因就是中国共产党能够在坚持马克思主义基本原理基础上,结合中国的实际不断地推进理论创新和理论创造。”可以丰富红色场馆、“红堡”阵地的展阵内容,深入挖掘、多渠道征集文物史料、典型人物,归纳红色精神、建党精神主题,举办相关主题展;可以提高历史研究水平,讲好场馆、阵地、历史、人物故事,深化场馆、阵地的内涵建设;可以创新展阵载体、方式,多运用图像互文、场景等多种叙事方式,增强党史学习教育的吸引力。

二是及时融入新的“红堡”点位。将符合条件的点位分批吸纳为“红堡”点位,建成“红堡”阵地,扩大“红堡”5级阵地体系容量。及时更新红堡线路,可以鼓励观摩学习者参与展阵布置设计、点位线路设计,增强学习教育的趣味性。也可以将本市“红堡”点位与周边城市红色场馆、“红堡”阵地对接,形成观摩学习时间比较长(一般为一天)的“红堡”线路。同时,对于认可度高的线路,可以打造成精品线路,形成党建品牌。张家港市、苏州市在“红堡”阵地建设实践中打造了许多好的品牌,如“寻党员初心,看组织振兴”“重温百年历程 打造‘最美窗口’党史学习教育沉浸式主题党日活动”等,在党史学习教育中取得了很好的效果。

3.2 扩大红色场馆、“红堡”阵地等的覆盖面

一是加强融合发展。可以推进红色场馆、“红堡”阵地进课堂、进教材、进校园。高校将红色场馆、“红堡”阵地作为思想政治教育基地,将传统课堂搬到红色场馆、“红堡”阵地上,在课程思政中融入红色场馆、“红堡”阵地,打造“党史学习教育行走课堂”;也可以通过展览、讲座、交流研讨等方式,将红色场馆、“红堡”阵地请进课堂、校园、会议室,达到良好的教育效果。红色场馆、“红堡”阵地可以定期向高校征集红色书法、绘画、摄影等作品,举办红色书法、绘画、摄影等作品展,提高红色场馆、“红堡”阵地在师生中的知晓度,扩大覆盖面。

二是加强线上传播。进一步推进线上“红堡”阵地建设,丰富网上“红堡”阵地内容。网上“红堡”阵地可以较多使用影像资料,用好来自人民日报、光明日报、学习强国平台、新华社、央视网等权威媒体上的视频链接,在增强学习的体验感与学习兴趣的同时促进“红堡”阵地的传播。[2]智能时代,手机等电子产品的普及使这样的宣传与推送变得简单便捷,取得人人知晓“红堡”阵地,人人走进“红堡”阵地的效果。

3.3 推进观摩学习入脑入心

一是健全讲解员学习培训制度。可以定期邀请专家来场馆或阵地对讲解员进行系统培训,也可以将讲解员送出去,参加讲座、提高班,参加学术交流活动等。培训主要包括两部分内容,其一是“针对志愿讲解员岗位的培训,包括接待、讲解和服务的内容、技巧以及可能出现的突发情况的处理与注意事项”[3],以使讲解员为学习者提供更好的服务;其二是针对提高文化知识与党史知识的培训,以提高讲解员的学术素养,提升技能水平。可以以赛促练,如举办红色主题演讲比赛、党史知识竞赛、征文比赛等,提高讲解员的技能水平与服务水平。可以发挥典型、示范引领作用,如开展金牌讲解员评选,激励工作积极性,使讲解员快速成长。[4]通过提高讲解水平,使观摩学习达到一定深度。

二是健全交流反馈制度。可以聘请高校师生担任兼职讲解员,建立兼职讲解员库,纳入讲解员学习培训体系。兼职讲解员的讲解活动可以作为一次志愿活动,进行志愿积分。兼职讲解员讲解的过程也是一次深度学习的过程,他们在讲解前会查阅资料,讲解中可能会遇到各种问题,讲解结束后组织进行线下或线上的交流反思,从而推动学习入脑入心。[5]健全意见反馈通道,在红色场馆、“红堡”点位上设立留言区,可以在线下纸质本子上留言,也可以在线上设置“交流反馈”栏,进行留言。定期整理反馈的意见和建议,科学分析,及时改进并采取合适的方式反馈处理结果,从而推动观摩学习取得实效。

4 结语

加强党史学习教育的途径有很多,但利用红色场馆、“红堡”阵地等具有红色精神内核的资源加强党史学习教育有其独特的优势。高校党史学习教育有利于推进红色场馆、“红堡”阵地等红色资源的传承与创新,赋予其新的时代内涵,激发其新的生命活力。下一步,高校需要充分利用好属地红色场馆、“红堡”阵地,与思政课程、“课程思政”建设紧密结合,同时,要深入研究与实践,提出更多可行的路径,建立健全更多制度,为红色场馆、“红堡”阵地注入更多新鲜血液,使红色精神更好地传承并深入人心。