新兴科技与法学交叉融合教学质量探究*——以《法律与科技》课程为例

2021-11-19王进罗阳刘轩西北政法大学法治学院法律硕士教育学院陕西师范大学教育学部

文/王进 罗阳 刘轩(.西北政法大学法治学院法律硕士教育学院;. 陕西师范大学教育学部)

近年来,以人工智能、大数据、区块链、基因技术等为代表的新兴科技快速发展并走进人们的生活。随之而来的是技术进步所导致的法律、伦理困境进一步加深。在常规教学的过程中,教师经常需要面对学生对这些相关问题的疑惑。由于教学、研究的范围与方法论的限制,传统人文社会科学很难对新兴科技所导致的问题进行有效的讨论、思考和论证。传统采取灌输式的法学教学如果不紧跟潮流,学生也将不能满足时代的需求。比如,传统的法学教育模式更是无法满足教育的信息需求量,法学教育需要结合互联网科学技术实现转型,以应对新时代对法学教育的巨大挑战。与此同时,国家对法学人才的要求也发生了重要变化。面临越来越多的新型案件,部分地区成立了知识产权法院、互联网法院等机构。法律工作要求从业者除了具备扎实的法学功底外,还需要熟悉并具备科技知识,使学生在工作和思考中,能够将科技、法律和社会结合起来,通过综合评判来解决可能出现的法律案件甚至是疑难案件。法学知识传承和创新取向结合,才能更好地促进法学学生发展和国家社会发展。

西北政法大学法治学院法律硕士教育学院于2019年在全校范围内开设了《法律与科技》跨专业通识选修课。由法理学教研室课程团队承担课程的教学和研究工作。凡是先修过法学基础知识课程,或者商业、经济学、管理学、社会学、哲学、传媒学等基础课程的本科二年级及以上的学生均可选修。课程要求学生能够掌握法学一般理论的核心概念和价值体系,同时对人工智能、大数据、生命科技等知识有初步的了解;对网络架构、网络安全、社交网络技术和电子商务领域有基础的印象;对由上述内容所产生的法律问题、社会问题和伦理问题有较为深入的理解。理解能够建立起对于当前技术巨变社会的理性充分认知,引导有兴趣的学生进一步学习。此课程自2019年开设以来,每学年开设一次,每次36个课时,共2学分。课程以课堂讲授和课堂讨论为主,对相关理论和案例进行细致分析,最后以撰写论文的方法结课。

一、抽样调查的目的与问卷设计

自开设课程以来,共有近四百人选修此课程。为更好地了解课程的教学质量,便于后期的教学方法与内容的革新,教学团队对2020年和2021年两个学年度选修本课程的学生进行了电子问卷调查。

本研究采取目标式抽样,选取在该两年度内修读过《法律与科技》课程的学生为研究对象,在这一具有针对性的次级集合中展开量化研究。选修学生总数为273人,先后共发放调查问卷250份,回收有效问卷196份,有效回收率78.4%。问卷由十四个客观题目和两个主观题目构成。内容由基本信息、互联网使用频率、课程过程评价、课程后影响、对进修专业和工作方向影响以及课程主观评价等方面构成。其中基本信息包括由性别、专业、年级等信息组成。问卷也对互联网使用频率、课程学习情况、课后影响等多个方面进行了定量研究,通过描述性统计分析和相关性分析,形成了分析报告,为后续的课程改革提供了充分而有价值的数据基础。

二、被调查者基本特征分析

从性别结构上来看,被调查者呈现出女生多于男生的基本特征。在被调查的196人中,女生共119人,占比60.7%,男生共77人,占比39.2%。这一性别比例与政法类院校中女多男少的特征基本保持一致,具有一定的代表性。

从年级分布来看,被调查者主要为在读学生或刚刚参加工作的年轻人。其中,以2018级和2019级的学生为主,他们为在校高年级学生,共165人,合计占比84.2%。已毕业学生共10人,占比5.1%。

从专业分布来看,在196位被调查者中,有64.3%的学生自身所学专业为法学以外专业,共126人,另外70人均为法学专业学生,占比35.7%。因此,本调查并不局限于对法学专业学习科技交叉领域知识的效果,还格外关注法学以外专业背景的学生学习情况,并据此进行了一些分组比较。

在基础信息问题设置中,调查者专门设置了一项对互联网使用时间的问询。其原因在于,学生日常获取信息的主要途径是互联网,而非传统信息媒介。互联网这种及时性、信息多样性的特征,使得调查者在分析科技影响和新型案件对学生的影响方面具有重要作用。

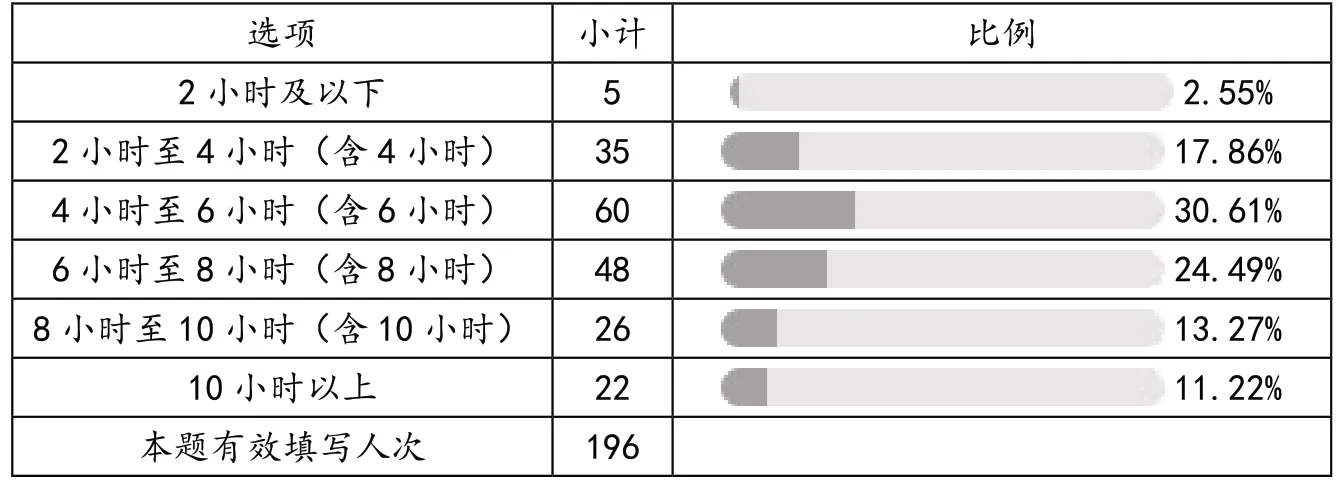

如上表1所示,被调查者平均每日使用互联网的时间总体较高。表示自己每日使用互联网时间在2小时及以下者,仅有5人,占比仅2.55%。而大多数被调查者每日使用互联网的时间在4至8小时这一区间,并有22人表示自己使用互联网的时间超过10小时以上。

表1 每日使用互联网的时间情况

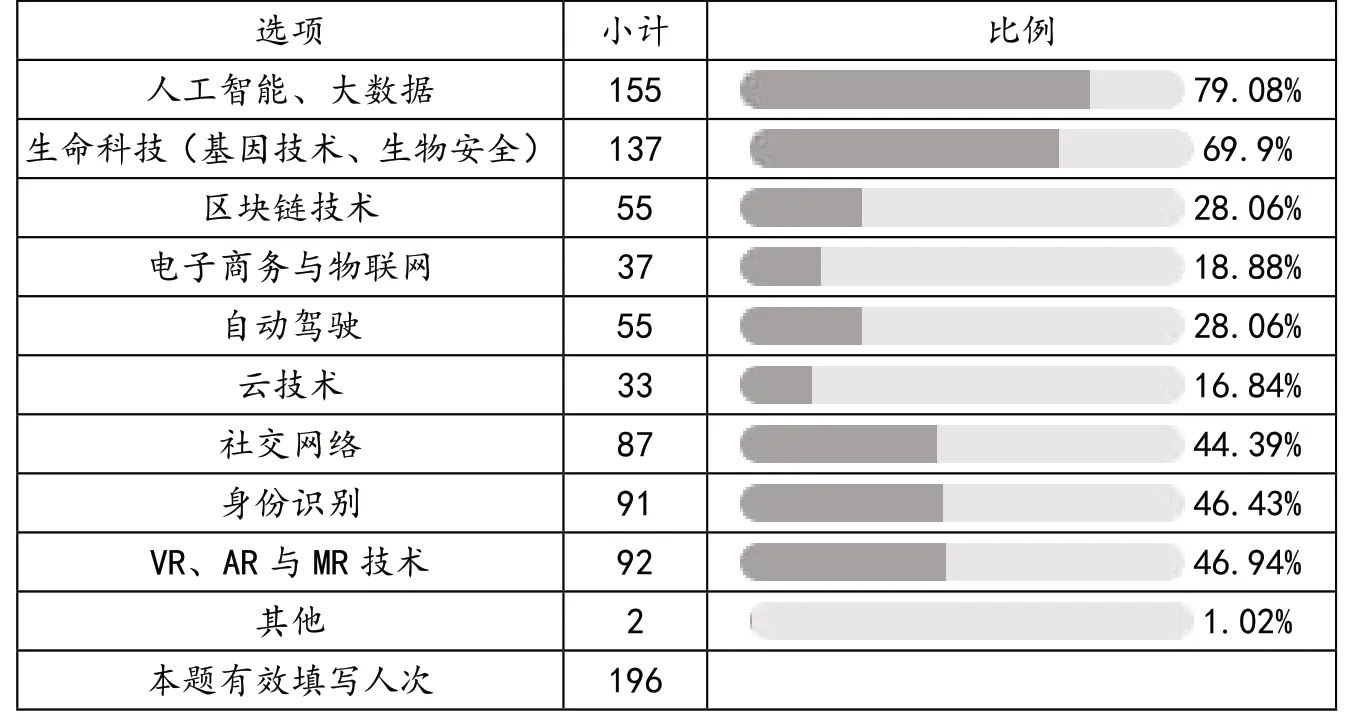

表2 被调查者在《法律与科技》课程讲授和讨论过程中的兴趣点

三、被调查者的课程学习情况

在学习兴趣方面,学生关注点比较多元。如上表所示,当被问及在《法律与科技》课程讲授和讨论过程中最感兴趣的主题是什么时,被调查者的关注点分布在人工智能、大数据、生命科技(基因技术、生物安全)、区块链技术、电子商务与物联网、自动驾驶、云技术、社交网络、身份识别以及VR、AR与MR技术等多个方面。其中近八成学生对人工智能、大数据主题有兴趣,近七成学生对生命科技相关主题有兴趣,而相对而言,对云技术、电子商务与物联网等方面有兴趣的学生人数较少。

不过,学生学习《法律与科技》课程时的兴趣偏好也与性别结构存在相关性。在被调查者中,男生更加关注区块链技术和云技术,分别占比33.8%和23.4%,比女生关注该领域的比例明显高,女生分别占比24.4%和12.61%。相反,女生更加关注社交网络和身份识别,分别占比47.1%和50.4%,同样高出男生选择关注该领域的人数比例,男生为40.3%和37.7%。

专业背景也影响到了学生学习过程中的兴趣偏好。法学专业学生会更多关注与生命科技、自动驾驶相关主题的内容,而法学以外专业的学生则更多关注电子商务与物联网、云技术相关主题的内容。

学生在修读课程前后,参与新兴科技问题讨论的方式有所改变。虽然,选择以互联网为媒介的交流是进行该主题讨论的主要形式,但是,在修读课程前,有61位同学选择以面对面的方式对法律与新兴科技的相关问题进行讨论,占总人数的31.1%,而修读课程后,选择面对面交流新兴科技问题的人数增多至83人,占总人数的42.4%,人数明显增多。也就是说,《法律与科技》课程有助于学生以面对面的方式进行交流讨论,同时,并不影响他们使用互联网进行讨论的可能。同时,对法律与科技交叉主题进行关注具有一定的持续性,有149名被调查者表示,自己在课程结束后,会继续关注课程内讲授和讨论的主题,占总人数的76%。并且,课后关注情况还与学生的专业背景之间存在相关性,法学专业的学生在课程结束后,关注课程主题的人数占比为84.3%,高于法学以外专业的比例,即71.4%。

而从课后撰写课程相关论文的情况来看,选择课后写过相关论文评论的学生与没写过的学生各占一半,且性别、专业和年级差异均没有产生显著影响。

表4 课程对未来研究生专业选择或就业方向影响情况

四、被调查者对课程的评价

在被调查学生对这门课程的效果的打分中,有112人给出了满分,即10分,占比57.1%,绝大多数学生都给出了大于等于8分的评价,平均得分9.22分。且近七成学生都认为该课程非常有趣,认为比较有趣的比例同样高达28.6%,只有极个别学生认为兴趣一般或趣味性不足。总体来看,学生们对《法律与科技》课程的认可程度较高,虽然这与授课教师的讲学技术存在直接关系,但同样也说明该主题的课程深受青年学生的欢迎。

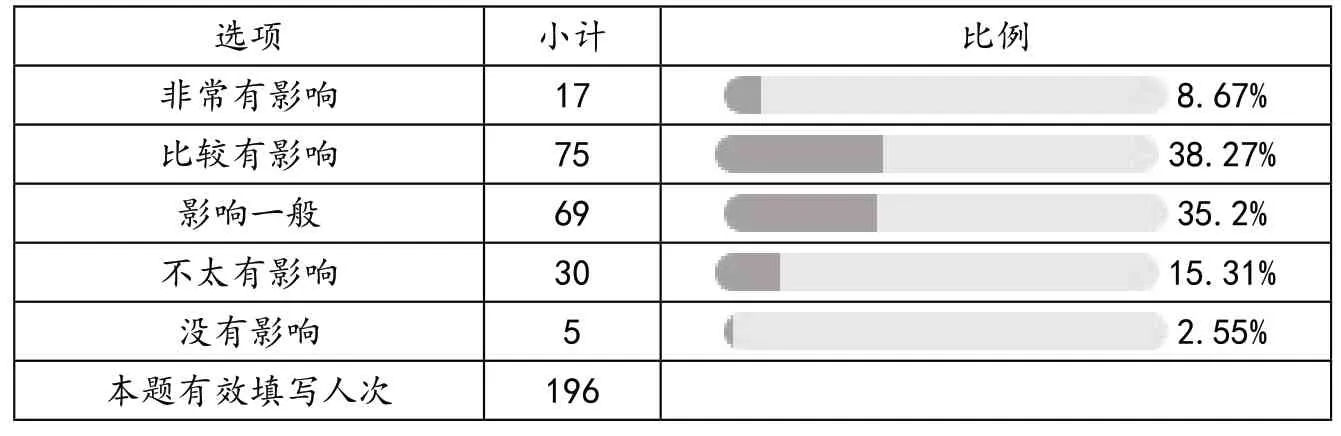

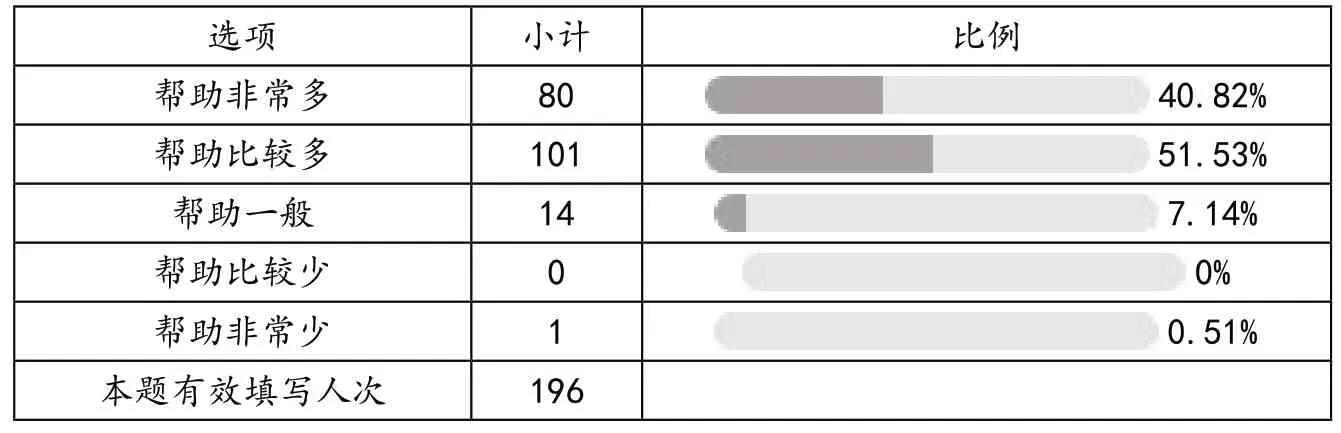

同时,课程对学生思考相关主题和案例产生了一定程度的影响。如上表3所示,学生评价认为对自己帮助非常多的有80人,占总人数的40.8%;认为对自己帮助比较多的有101人,占总人数的51.5%;仅1人认为课程的帮助少。更为重要的是,课程对相当比例的学生未来规划产生了影响,有17位学生表示,课程对自己未来研究生专业选择或就业方向非常有影响,占比8.7%;而有75位学生表示,课程对自己未来研究生专业选择或就业方向比较有影响,占比38.3%。认为不太有影响或没有影响的学生仅35人,占比17.8%。

表3 课程对思考相关主题和案例的帮助情况

五、结论

习近平总书记在中央全面依法治国委员会第一次会议中指出:“要加强法治工作队伍建设和法治人才培养,更好发挥法学教育基础性、先导性作用。”法律与科技主题教学的目的在于培养学生的知识视野,使之能够在科技快速革新的当下更好地了解新兴科技对法律带来的影响。在教学完成后,学生可以掌握新兴科技的发展趋势,同时在面对由此所产生的法律、社会问题时能够拥有正确的解决思路。此外,也使得学生可以借助这些技术在法律实践或者社会实践中更好地解决具体案件。在上述问卷调查中可以展示出这种交叉教学尝试对引导学生思考和继续学习相关知识有重要的作用。同时,一些相关性分析也为后续的教学方法改革、主题选取和讨论模式提供了有益的素材。