不同视野看后疫情时代

2021-11-18潘一禾

潘一禾

“国家不幸诗家幸”,中国的这一著名诗句曾指在中国古代,内忧外患和国破家亡之际,往往会有更多的优秀诗人和诗作因此被激发和成批涌现。其实国外也一样,比如1832年一场霍乱疫情席卷巴黎,仅仅几月就有2万多人死于这场大流行病。他们主要是挣扎在底层的贫穷工人,早就因为又脏又乱的生活环境而心怀强烈不满。最终,一个愿为民众利益说话的拉马尔克将军也丧生大流行病,他的葬礼引发了反政府游行和在被封锁街道上出现的大暴乱。维克多·雨果的传世名著《悲惨世界》,记下的就是那个疫情加剧社会震荡的惊心动魄时期。

但在今天,“国家不幸诗家幸”这话的意思,已经不再仅指杰出“诗人”的创作能“先天下忧而忧”,而是早已成为自然科学、社会科学、人文学科工作者和一切有心人的共同志向,那就是做任何研究、思考、创作和向公众发声,都应该努力让其对人类文明和国家社会具有一种预见性、“提前量”和贡献智慧。借助现有的信息环境和科研条件,杰出的智者们应该能够更准确全面地预估可能到来的各种状况和民众苦乐,并能以真正击穿相关议题真相和实质的勇气和灼见,以及不断更新、发人深省、利于传播的创意形式,来呼吁和警示天下人,鼓励人们头脑清醒、耳聪目明、精诚团结,共同防范那些不断逼近、逐渐增量的社会动荡风险。

2021年2月,一篇三人署名刊登在《IMF研究视角》的文章《新冠疫情的长期影响:大流行病带来的社会冲击》,用一组量化数据分析,说明人类文明史上有很多疾病暴发对社会产生了深远影响。大流行病不仅可能破坏政治形势和社会秩序,暴露或加剧社会中既已存在的薄弱问题,其中一些还可能最终导致社会动荡。从时间点上看,在流行病暴发或刚结束时,以动荡形式体现的社会创伤可能不会很快出现,因为面临疫情压力的公众舆论,一般都更倾向于呼吁团结一致地抗击疫情。但从更长期来看,社会动荡的风险会大幅上升,并且通常發生在严重疫情后的两年内。“两年内”?是数据研究得出的一个准确时间段预估,会发生什么?也只能是根据已有淤积问题进行一些“毛估估”。在这个可能充满险情的时段中,社会的各种潜在“大浪”都在相互推搡、试探抛头露面的成功时机,社会突变前的成功人士和挣钱行业也一样,需要不断变换模式及风格才能保证存活、保持活力和影响力。

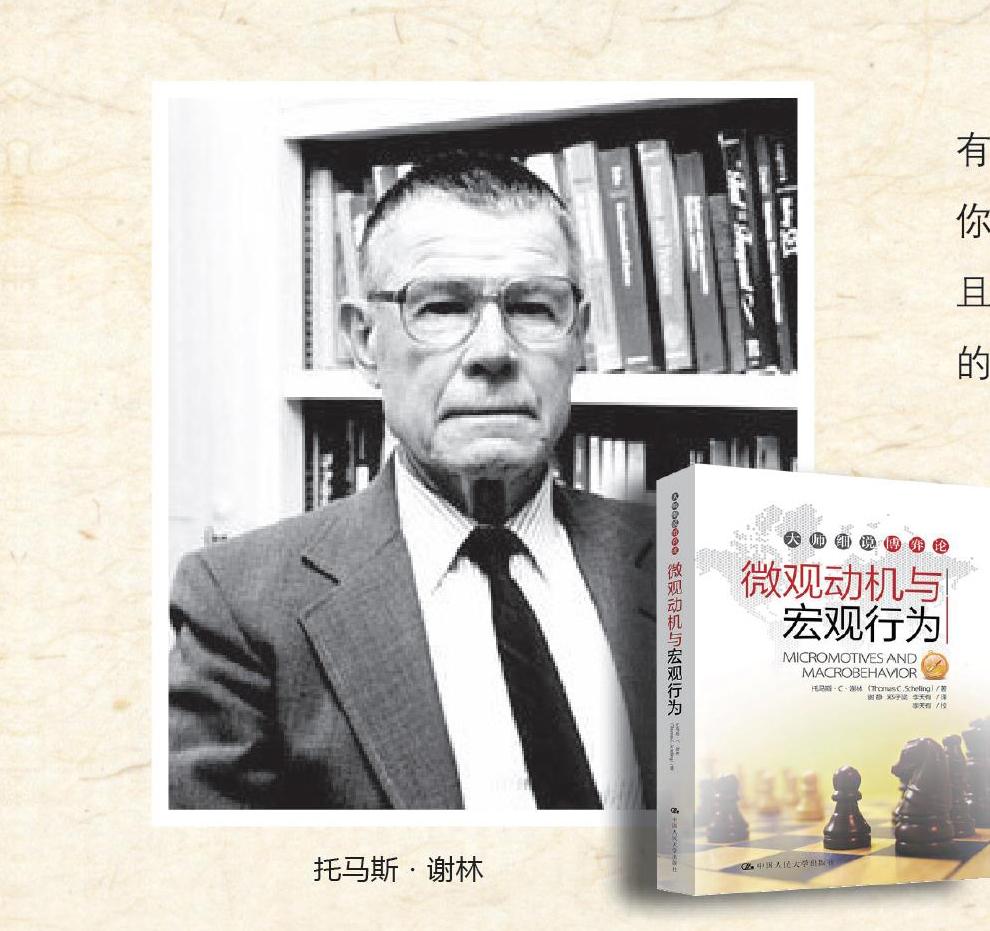

在这疫情反反复复时期,媒体舆论也一再提及2005年获得诺贝尔经济学奖的托马斯·谢林的名著《微观动机和宏观行为》(中国人民大学出版社2005版)。无论是戴口罩、打疫苗,还是如何隔离、何时需要封城,政府和精英们在做决定和选择,普通人也在进行日常选择与各种应对。在这个全球遭遇疫情、也普遍拥有无线网络的年代,正如谢林所说:你的每个选择不但会影响到别人,而且很有可能会影响到整个社会。个人的偏好,温和的想法、个别极端言行,或极少数人的不自觉,都在流行病暴发时期更快速地产生群体性影响,让微观动机和宏观行动呈现出复杂的互动和无法简单预判的情境。

最近的网上浏览让我惊喜地发现,托马斯·谢林也是我喜欢的另一个特别乐观的经济学家泰勒·考恩的研究生导师。与许多盛世警言的知识分子不同,泰勒·考恩是那种认为杯子里已有半杯水的性格,他“话痨”式的频繁发声,基本都可说是“危世吉言”。他的《商业文明礼赞》《创造性破坏》《大停滞》《再见平庸时代》都已经译成中文,讨论的都是值得惊喜、触手可及的周边变化和生活文化的微型改进。作为一名大学教授,他不仅是受人尊敬的经济学家,而且是多产的博主和业余美食评论家,还是个极有见识的采访者,他的播客“与泰勒·考恩对话”有许多合作学者和稳定的听众,节目紧扣现实问题,风格乐观向上、特别励志。在他看来,今天的我们大都已经没有道德基础来贬低“他者”(如年轻人或异文化)价值,但我们对自己的幸福和后人的福祉负有同等的义务。由于个体微量言行与社会宏观趋势是一种长期的复合作用,所以在尊重基本人权的前提下,经济增长就是我们影响当下和未来的最有效手段。因此,我们思考和努力的主要目标就应该是最大限度地提高可持续的经济增长。

比如关于疫情期间少数巨富变得更富、绝大多数国家和人民的经济状况都变得更弱和更不稳定问题,他认为政府和个人各有义务。对个人而言,应该承认大的趋势无法抵抗,现在拥有的就是你的最好(最好不是过去、也不是未来),必须学习“享受”目前的“混乱”,发现对自己有利的新机会新条件,这只不过是一个“奇怪的和平年代”。比如学习信息时代的提升素质方式、通过网上免费的指点或网课更新自己的技能、尝试在家上班,放下“高大上”传统追求、践行真正的自然生活想法和传统做法(包括重新思考工作、医疗、教育、城市建设、贫民窟和疫情导致的新聚集区)等等。泰勒·考恩的观察思考不拘一格,被赞也被骂,但充满了有趣有料的建议和振奋人心的见解。