爱的教育:幼儿道德推理发展“四观”模式及路径策略*

2021-11-17李湘菊王长丰郝春丽

李湘菊 王长丰 郝春丽

(河南省实验幼儿园 河南 郑州 450000)

1.问题的提出

中西方文化的教育中“爱”是一种永恒的命题,作为探讨宇宙的哲学则被称为爱的智慧。西方文化中提到“尽心、尽性、尽意”与“爱人如己”两条最重要的诫命,明确指出一切的智慧就是爱;儒家文化中提到“仁者爱人”,仁为体、义为用;以良知为体,以致良知为用,知行不二;道家文化更是提到三宝的“慈”,道为体,德为用,道德不二的思想;《周易》中指出“显诸仁,藏诸用”。总而言之,人发展的过程就是爱的价值体现的过程,人的教育就是爱的教育。幼儿教育的本体是爱,过程则是激发学习、探求和践履爱的过程,幼儿的发展就是爱认识和能力的发展。当前幼儿教育界对爱的教育认同是毋庸置疑的。但在落实爱的教育方面普遍存在的诸多问题,如有思想无落实、有落实无思想、重方法轻思想、重当前轻长远、重形式轻本质、重感觉轻理性、重经验轻觉知、重独特轻普遍等。换言之道德教育存在二元的情况,幼儿能力发展和道德发展分成两部分,把重视幼儿道德发展和道德能力发展分成两部分,进而造成幼儿道德推理研究上有高屋建瓴的道德理论与架构,实践中缺乏相应的道德发展的策略与路径。归根结底幼儿道德发展缺乏明确的“四观”规律和特点,虽然对幼儿道德推理的研究很多,但缺乏从本体和道德推理规律的角度来审视幼儿道德发展,造成幼儿道德推理研究缺乏有效整合,进而无法为幼儿道德推理发展提供完整的、一贯的教学支持。因此在探索以爱为宗的道德推理本体观时,搭建幼儿道德推理“四观”模式下的方法和路径对幼儿道德推理发展具有举足轻重的价值和意义。

2.幼儿道德推理的“四观”模式特点

在对皮亚杰的外在道德、埃里克森的主动性内疚感道德、科尔伯格心理发展前习俗阶段、发展心理的心理动因、吉利根的关怀道德理论、塞尔曼的友谊发展理论、福勒信仰毕生发展理论、以及死亡推理理论中关于幼儿道德推理发展综述后,得出幼儿阶段的世界观是至善的、无欺的、完美的[1]。这与中国传统文化中“人之初,性本善、性相近、习相远”的善性论与学习论是一致的。幼儿眼中所有的一切都是好的,而这一特点造就了幼儿积极的求知欲,必然会造就幼儿拥抱一切。同时在中国传统文化中“道”为本体,动而成德,德而流行化生万物。因此道为人之体,德为人之用,幼儿气专志一,德莫加焉,拥抱万物而不伤。所以幼儿的道德至善,决定了幼儿必然具备探究、好奇、好问、好学等认知特点。幼儿道德完美程度决定了幼儿主动认知的程度,幼儿的道德发展不离认知而独存,认知不离道德发展而独存,造就道德发展与认知不二的思想。在此观点下幼儿呈现的任何行为和内心都是一致的,所有的道德行为皆是内心需要的体现,既然幼儿道德是至善的,那么道德行为必然没有敌意的意愿。因此对于幼儿的道德判断只在于道德行为的合宜程度,而不能因为道德行为而怀疑道德本体至善性。

在至善的世界观下幼儿的认识是自我为中心的,而此刻的自我为中心体现出内部、单一角度、直观三个特点[2]。也就是幼儿认识世界过程中只能从自己的角度审视问题,认为自己的想法和判断就是别人的想法和判断,自己的想法和判断别人一定会和自己的一致并且理解和尊从。因此此阶段的幼儿在看到别人尤其是“好朋友”行为和自己的不一致时就会认为别人是错的,并强制他人或者以告状的形式去加以纠正。在大量案例中很多幼儿矛盾冲突都来源于这样的道德推理,即使随着年龄的增大知道别人的观点和自己不一样时仍然坚持自己的观点并说明理由,拥有这些经验的幼儿更多的来源于成人的指导与影响,其内化理解的程度和成人的权威程度有很大的关系,虽然道德认识上具有你我差异但依然无法摆脱自我为中心的判断特点;幼儿只能从单一的角度看问题和判断问题,不能从多角度、动机以及过程等角度审视问题,判断事情对错更多的来源于事情发生后结果的严重程度。换言之在整个事件中幼儿判断只会抓住利己最大化的结果来进行判断,无法从多角度看问题这一特点决定了幼儿所有的描述和判断基本上是不可靠的;从直观的现象进行判断,在事件中幼儿对事情中最显性的、对自己内在情感和满足最易得的情景进行加工和判断,不能从现象背后的道理进行分析和判断。因此幼儿的自我为中心的认识观,造就了幼儿道德判断的自我性、单一性和直观性,进而造成道德认知和道德行为存在内在的一致性和外在的矛盾性。

此阶段幼儿的道德推理方法体现出转化思维和行为结果的特点,判断的时候把两个相似、时间上相近或者认识上一致的事件建立必然的、绝对的、可预测的因果关系,进而造成幼儿的道德判断不真实性、易得性、自我需要性[3]。而幼儿进行道德判断中所建立的任何因果联系更多的在于事件发生的结果的严重程度,和动机、过程、先后顺序以及其他因素等没有任何直接的相关关系[4]。事件发生的结果越好越肯定,结果越糟糕越否定。幼儿道德判断是全和无的,要么对要么错,不会出现多角度判断下的可能对、可能错、如果怎么等中间地带。因此幼儿进行道德推理的方法更容易把事情的结果建立因果关系进而进行转换思维的判断。

幼儿的道德推理的价值在于自我需要的满足,认识特点下转换思维的判断最终服从于自我需要的满足,而幼儿的自我需要在道德层面是至善的,也就说明幼儿的道德判断一般不会产生“内疚、骄傲、羞耻”三种社会情绪[5],而这三种社会情绪的产生更多的来源于外界对道德行为的内在判断而产生,这种判断结果最终造成幼儿社会情绪更多的关注幼儿外在行为的对错上,而忽视幼儿内在的至善道德认知,进而不利于幼儿道德行为的改善,不利于道德认知的发展和迁移,不利于道德推理习惯的形成,不利于本体至善道德的理解和内化。如图一:

综上所述,幼儿的道德推理世界观是至善的、无欺的;认识观是自我为中心;方法观是转换思维和结果导向;价值观是自我需要的满足。综述幼儿道德推理“四观”,一是更好的了解幼儿的道德特点和道德规律;二是为构建完整、系统的幼儿道德推理模式提供支撑;三是为促进幼儿身心发展以及道德发展提供思想、理论和实践支持;四是为教育工作者促进幼儿的道德发展提供科学高效的系统模式及思想方法与策略。

3.促进幼儿道德发展的原则

3.1 尊重幼儿道德推理发展“四观”规律原则。根据幼儿道德推理发展“四观”综述,幼儿道德有自己特定的发展规律,道德能力发展随年龄而增长,但整体对待外界事物的判断以及处理方式没有大的变化,无法摆脱此阶段道德推理的模式。当遇到道德方面的推理时出现延迟反应,这种不牢固的道德推理认知总是滞后于内在的条件性的道德推理,进而造成一定程度的“内疚、羞辱”社会情绪的出现[6]。如果不了解幼儿的道德推理规律,很有可能因为外界的道德判断和道德行为干预造成幼儿内疚感的产生,幼儿对自己人格产生社会性判断,造成幼儿不良行为的出现和更严重的道德认识和行为。因此,了解和认识幼儿“至善”的本体观是不伤害幼儿道德发展的基础,了解和认识幼儿自我为中心的认识观特点和“内疚和羞辱”的情绪观是判断幼儿道德行为的基础,了解和认识“转换思维、结果导向”的方法观是引导和支持幼儿道德发展的基础,了解和认识“自我需要满足”的价值观是构建幼儿良好道德行为和内化道德认识的基础。遵循幼儿道德发展规律是认识幼儿和促进幼儿道德发展的基础,也是培养完形幼儿道德品质和构建良好幼儿道德推理的基本准则。

3.2 “爱为宗,不伤为体,方法为用”的道德推理原则。幼儿的内心是至善的,不管是他的本性还是他的认知,而且在本性和认知方面没有任何的矛盾的情况下,所有幼儿的所有行为都是内心的真实写照。换言之幼儿所有的行为都不带有任何不道德的敌意和伤害。但作为成人,总是生活在内心的爱和欲望的迷执之中,矛盾中而屈于显性的欲望,于是往往对于外在显性的行为更容易贴上道德是非的标签,从而用自己的认知判断影响着孩子的判断和道德推理。因此对于孩子的道德问题追踪溯源是成人或者社会道德判断的普遍认同出了问题,对幼儿而言更多的受到家庭道德推理价值观的影响[7]。关于虐待儿童研究发现,即使成人无休止的身心虐待和家长对幼儿耳濡目染的错误的道德熏陶,幼儿阶段在对待外界行为的时候表现出的也是爱的态度,而非伤害的敌意,家长对幼儿的影响更多的是让幼儿对某些事件或者某些特点的行为赋予相应的道德判断,但这种道德行为和认识很少迁移或者影响幼儿遇到类似事件时的道德判断,而对幼儿的道德行为的强化影响很深。因此对待幼儿的道德发展,首先要尊重幼儿爱的本体,明确人人具有爱的本性,既是深陷敌意和愤怒之中也不要对幼儿的道德进行恶的判断。以爱为宗是促进幼儿积极道德推理发展的基础和原则。

“不伤为体”对幼儿而言,引导幼儿的行为时要做到不伤害自己和不伤害别人为准则,对干预者而言做到不伤害幼儿的身心,不伤害自己。能够做到不伤,即遵循了道德至善的本性,又能让道德推理的情绪和行为更加合理[8]。不伤的思想下一方面能够让幼儿更好的认识到自己行为的合宜程度,并能够主动的强化行为并调整行为;一方面会让幼儿寻找更合宜的方式和行为以达到内心的需要,通过不断的探索实践强化自己爱的道德态度,进而更主动的表达合宜道德行为;一方面让干预者更能认识到爱的本体和价值,让干预者保持良好的心态,探索和发现更合理的行为方式支持和引导幼儿道德推理发展,更容易构建亲密依恋关系,进而激发内在爱的本体并赋予爱更多、更合宜的行为方式。

“方法为用”体现出在爱为宗旨、不伤为体的基础上,赋予幼儿的行为更多的道德意义,用发展的眼光、方式、行为等来看待幼儿的道德行为,给予更多道德行为包容的同时,让幼儿认识到行为的合宜程度,乐意接受成人指导和建议的行为,并愿意用合宜的行为方式解决问题,在不断的实践中认识到行为的价值,结合幼儿的自我为中心特点,忽视不合宜的行为和强化合宜行为更好的促进幼儿道德推理的发展[9]。因此,道德本体永恒,道德实践变化莫测,道德行为有法、但无定法。方法为用指的是道路千千万总有合宜的方式,方法是变化的,以爱为宗、以不伤为本是不变的,在不变的思想下践行合宜的方法更有利于幼儿的道德发展并促进幼儿道德推理的发展。凡是能够在道德判断中知觉到道德至善的本体,道德判断的伤害就会大大降低,进而对幼儿道德能力的发展起到积极的影响和支持作用。

3.3 道理不离事情而独存的行为改变态度原则。幼儿道德至善的本体必须通过长时间的道德实践得以体现。《中庸》提到“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。”王阳明在“知行合一”中指出”知之真切笃实处即是行,行之明觉精察处即是知”,知就是良知,良知就是本体的仁爱,仁爱需要在事事物物中坚守并践履。没有爱做支撑的道德实践是无意义的,没有道德实践的爱是空洞的。因此要激发幼儿的道德本体,需要幼儿在事事物物中践行爱的本体,把外在的道德实践转化为内在的道德认识和理解,而至善的道德认识和理解更多的来源于社会对于幼儿道德推理和道德行为的判断和支持[10]。换言之,影响幼儿道德“四观”更多来源于成人世界,成人的道德实践和道德认知水平及模式会影响着幼儿道德本体的激发以及相应道德推理的形成。明确道理不离事情而独存的思想,幼儿的道德至善之本体需要在道德实践中激发并形成相应的道德推理和道德行为,作为影响幼儿道德推理的主要干预者需要立足“以爱为宗、以不伤为本”的思想,在对幼儿行为进行道德判断或者道德干预时能够依托思想自我觉知,则会高效的、科学的促进道德行为的实践和道德推理模式的形成,并在道德实践赋予至善的道德本体以实践的价值意义。因此促进幼儿道德发展,要明确道德本体的至善性,在不断的道德实践中形成至善的道德态度,行为改变态度的前提是赋予行为以积极的态度,践行的道德行为才具有内化的道德意义,才能更有效的支持道德实践。

4.促进幼儿道德推理发展的路径及策略

4.1 “转换思维-严肃告诫-行为践履-自尊反馈”路径及策略。作为影响幼儿道德推理的教育者,当觉知到幼儿道德行为出现不合宜时,能够觉知到幼儿的道德认识本体至善性和道德行为的自我需要性,把道德行为的结果和自身的需要建立一个联结,而不是把行为和道德态度建立联结。这样联结一方面降低因为幼儿认识到行为结果严重性而产生的情感内疚和羞辱,进而降低或者减少幼儿自我为中心下过度合理化的行为辩护,防止幼儿对不合宜行为的强化,阻隔幼儿内在需要和道德态度之间的联结;一方面把内在需要和外在的不合宜行为建立转换联结,更有利于幼儿认识到自己行为的严重性,降低因行为结果的内疚与羞辱的情绪体验;一方面结合幼儿转换思维的特点,教育者积极主动把幼儿的道德行为和内在需要进行联结,减少或者降低由于幼儿认知中产生的道德觉知与道德行为产生联结,如“他嘲笑我所以我才打他,他先伤害我的我才伤害他”等事件则是幼儿把道德知觉与道德行为建立了联结,进而造成不合宜的道德行为和敌意的道德判断的强化。有时因为教师不合理的道德判断,干扰或者影响到幼儿的道德思维转换,赋予不合宜行为的道德态度的合理性。如“你为什么要打他,你这样的行为是不好的”等判断。因此当幼儿出现不合宜行为的时候,幼儿因外界反应的程度而产生内疚和羞辱感,为了让幼儿认识到自己行为的不合宜性,减少不合宜行为辩护,教师可以把幼儿的不合宜行为和幼儿的需要进行转换联结,降低对方幼儿的消极情绪以及相应的行为,更有利于不合宜行为的幼儿对自身行为严重性的认识,进而为下一步的行为调整和改变奠定基础。

在构建转换联结之后,干预者要对幼儿不合宜行为表现出严肃的态度并进行告诫。研究表明,坚定而温柔的告诫会让幼儿对事情本身产生反应,严厉斥责会让幼儿对人产生反应。这个研究和《论语》中“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格”认识是一致的。因此严厉的告诫会让幼儿对自己的道德行为产生内疚和耻辱的社会情绪体验。在此基础上支持、引导、商讨合宜的行为就成了关注的重点,当合宜的行为方式确定后幼儿更愿意接受并表达合宜的行为,尤其是在和幼儿共同探讨并表示接受和认同条件下效果更好。幼儿在遇到同类事件即使没有完全或者完全没有表达合宜行为,干预者也要忽视对不合宜行为的反馈与评价,以免不合宜行为再次被强化。同时当幼儿表现出新的合宜行为时,及时的肯定与强化行为是非常重要的,即使夸大幼儿合宜行为以及价值也是非常有意义的。研究表明幼儿的自尊是空洞的,不切合实际的,更多的来源于权威与成人的反馈与评价,幼儿对规则的遵守更多的来源于成人与权威的制定,具有顺从性特点,而缺乏对规则价值和意义的理解。因此干预者的对幼儿道德行为的建议和道德行为的反馈具有非常重要的作用,更有利于幼儿对良好道德行为的认同,参与道德实践。

综上所述,采取“转换思维-严肃告诫-行为践履-自尊反馈”路径思维有利于幼儿道德推理能力的发展,也更有利于幼儿道德行为的修正与良好道德行为的养成。而在四步路径中“转换思维”是至关重要的,转换思维的前提是对幼儿道德本体至善的认同和情景下干预者的自我觉知,借助于幼儿自我为中心内在、单一、直观的认识特点,利用转换思维的特点把幼儿因道德行为结果而产生的社会“骄傲、内疚、羞辱”情绪进行联结,在内心需要和所发生事件以及行为结果之间构建一个“因为……所以”的转换思维线索,进而让幼儿意识到道德行为的严重程度,在此基础上“严肃的告诫、行为的践履和自尊反馈”才能更好的实施,进而促进幼儿道德推理的发展。

4.2 道德实践的“情知不二”策略。道德推理不离幼儿的道德实践而独存,对待幼儿道德实践在体现“以爱为宗、不伤为体、方法为用”的原则下,干预者必须理解与认同爱的本体价值,认识到“不伤”的价值和意义,更要认识到伤害的危害性,赋予“不伤与伤害”更多的社会性价值和意义有利于幼儿表达合宜行为并在践履中促进道德推理的发展[11]。不伤害和伤害的价值和意义恰恰是对于道德理解的内容,幼儿的道德实践活动含有所有的道德内容,道德内容可以在道德实践案例中的到体现。道德实践案例一方面通过道德情景激发幼儿的积极情绪和生理唤醒,另一方面对幼儿的道德推理也是一面镜子,能够照出幼儿道德推理情况和道德行为的合宜程度,更能在实践情景中明白道德的意义自己如何表达合宜的道德行为。如在幼儿矛盾冲突中生成伤害的课程,通过“小羊过河、螳螂捕蝉黄雀在后、鹬蚌相争渔翁得利、怏怏而亡者怒也”等故事来引起幼儿兴趣的同时明白伤害的价值和意义,通过传统文化“以直报怨;以德报怨;善为士者不武,善战者不怒;先礼后兵”等道德思想的熏陶和相应故事情景的解读,进而影响或者修正幼儿道德行为。阐述不合宜行为或者伤害的危害,可以通过真实案例进行疏导,也可以通过任何情景故事进行编撰,目的在于让幼儿认识到伤害行为的危害性。这就是道德实践的“情知不二”路径。在这个路径中首先要挖掘幼儿道德推理的内容、价值和意义,明确“以爱为宗、不伤为体、方法为用”的内容、价值和意义,随时随地都能借助于任何情景和事件生成相应的道德课程。“情知不二”的道德推理教学策略更有利于幼儿道德的理解与认同并愿意积极表达合宜道德行为。

4.3 自我觉知的路径和策略。在幼儿矛盾冲突中大多数的伤害来源于“知觉到的伤害”,在幼儿至善的道德本体观下出现对外在行为的伤害的判断值得社会和教育者的深思,对于外在行为的有罪推定是当前孩子普遍存在的道德推理。而社会判断研究表明,社会判断是集观察、思考、想象、动机、情绪等一体的,可以说任何人对于外在现象的判断都是片面的、不客观的[12]。面对幼儿自我为中心下的转换思维和行为结果的判断特点,判断的结果更需要思考。换言之,大多数的矛盾冲突之前都存在一定程度上对于语言、肢体等行为的觉知判断,而知觉到的伤害直接影响着道德判断,进而做出相应的不合宜的道德行为。对于当前幼儿普遍存在的“知觉到的伤害”的现象,其一让幼儿的权威者认识到这种不合理但普遍存在的现象,在面对外在道德现象的时候能够自我觉知,进而减少消极情绪和不合理的道德判断是非常重要的;其二因为权威者道德推理的自我觉知,一定程度上消除了强化幼儿知觉到伤害的环境,进而降低幼儿消极情绪和不合宜道德行为;其三权威者的自我觉知一定程度上在对幼儿道德行为进行判断、引导和支持时会更加的具有包容性、参与性、方法性,进而更有利于幼儿道德推理的发展;其四权威者对幼儿消除“知觉到的伤害”认识的熏陶和道德实践案例的影响,会提升幼儿道德认知,即使这种道德认知不会内化为孩子的道德推理依然可以大幅度较少幼儿的矛盾冲突。因此权威者和幼儿认识到“知觉到的伤害”,并能够在道德实践中自我觉知,会很大程度上降低或者较少矛盾冲突的次数和程度。

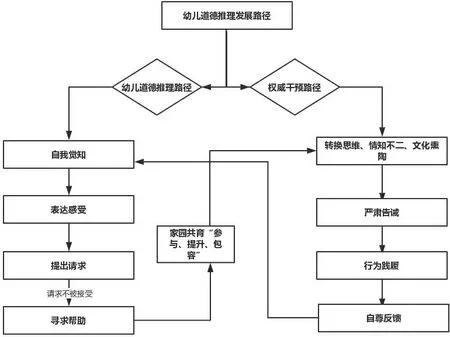

认识到幼儿矛盾冲突的主要来源,可以引导幼儿形成处理矛盾冲突的“自我觉知—表达感受—提出请求—寻求帮助”四步骤路径。幼儿在交往中面对知觉到的伤害马上能够进行自我觉知,敌意感会大大降低,为了制止行为和避免冲突,对知觉到的伤害的行为进行表达,表达出自己的感受,并提出停止行为或者变换行为的请求,一旦感受和请求提出很大程度上杜绝了不合意行为的出现,进而避免矛盾冲突的升级,如果请求不被认同,幼儿可以寻求权威的帮助(教师和父母),权威处理矛盾冲突的合宜程度直接影响幼儿道德推理,进而进一步影响自我觉知路径的形成和效能。老子曰:“夫代大匠斫,希有不伤其手者矣”,从小让幼儿认识到别人的错是别人的错,自己的错是自己错,不能因为别人的错而去惩罚别人,即使别人有错应该让有权利的人去解决,凡是自己代权威去解决的哪有不伤害自己的。因此权威在这个路径中起到了至关重要的作用。权威能够认识到自我觉知路径以及策略,便能影响幼儿构建自我觉知的道德推理路径,并在不断的道德实践中促进幼儿道德推理能力的发展。如图二。

图二:幼儿道德推理发展路径

4.4 家园共育“参与、提升、包容”一体的策略。家园对幼儿道德推理的发展起到自尊权威的作用,家园只有在对幼儿道德推理“四观”特点与规律达成认同的基础上才能实现教师内群体与家长外群体的价值。在幼儿的道德实践中家园参与中体现了家园的主体性,参与有了思想认同的一致性和道德干预的原则做保障,参与中感受话语权的同时觉知到提升,进而更自信的参与并为实现幼儿道德推理的发展而更加的包容[13]。家园共育在幼儿道德推理方面起到了一个桥梁的作用。一方面家园作为幼儿道德推理的影响者,树立正确的道德观以及了解幼儿道德推理的特点、规律以及原则能够修正社会道德问题对幼儿的负面影响,给幼儿营造一个有利于幼儿道德推理发展的群体环境;一方面家园在共育中不断的提升对幼儿道德推理的认同,并更包容的对待道德实践并参与幼儿的道德发展教育中,这本身也是一种自身道德修养的提升;一方面把幼儿道德推理发展路径和权威干预路径建立了联结,进而形成了一个闭环的实现幼儿道德推理发展的路径;一方面两条路径的闭环联结下又能互相的参照,构成了幼儿道德推理发展的教学课程模式。但家园共育这个节点的价值体现只有依托于“参与、提升、包容”三种权利的实现为基础,这三种权利价值的体现以家园参与幼儿道德实践中话语权、自信、凝聚力作为条件。因此在促进幼儿道德推理发展路径和策略方面要重视家园共育,尤其是“参与、提升、包容”权利实现的条件,进而实现幼儿道德推理发展桥梁的作用。

5.小结

从善的本体观构建幼儿道德推理的“四观”模式,能够清晰的了解幼儿的道德推理的特点及其发展规律,以便遵循幼儿道德推理发展规律的基础上促进幼儿道德推理的发展,进而为幼儿身心全面发展服务。在此基础上构建“爱为宗,不伤为体,方法为用”和“道理不离事情而独存的行为改变态度”幼儿道德推理发展原则,一方面阐明道德的真正价值和意义;一方面提出道德推理发展和或干预幼儿道德推理发展的认识和方法思想;一方面为促进幼儿道德推理发展提供了哲学文化思想的观念;一方面为构建幼儿道德推理发展路径和策略提供准绳和依托。从而架构了“幼儿道德实践和权威干预”两条路径,并形成了原则思想下的闭环良性循环,起到了效能比对和纵向发展的作用,加之转换思维、情知不二、文化熏陶策略以及枢纽环节的家园共育策略,形成了促进幼儿道德推理发展的课程及实施体系。幼儿道德推理“四观”模式及路径策略对深化研究幼儿道德发展,培养幼儿社会主义核心价值观,实现和谐人才的培养具有举足轻重的价值与意义。