“日常性城市遗产”推动下的旧城改造设计探究

——以漳州龙海石码古镇为例

2021-11-13李澜韬

胡 璟,李澜韬,杨 晨

(1.华侨大学 建筑学院,福建 厦门 361000;2.厦门大学 建筑与土木工程学院,福建 厦门 361000;3.漳州市自然资源和规划局,福建 漳州 363000;4.意大利都灵理工大学,意大利 都灵)

0 引言

20世纪哲学领域兴起的生活世界理论和日常生活批判理论启发了人们对城市问题的反思,为城市规划和建筑设计领域的讨论提供了理论基础,[1]如胡塞尔通过“生活世界”来克服科学世界的危机[2]、列斐伏尔从对真实社会的观察而反思“日常生活”[3]、海德格尔通过“生命”与“实际生活经验”,特别是通过对人的日常共在的剖析,来揭示日常生活的含义等[4],都指向了从人类的理性、宏观到对微观而具体的日常世界的关注。

1961年,美国的简∙雅各布斯在«美国大城市的生与死»一书中首次将日常生活空间与城市环境联系在一起,提出城市环境与日常生活的互动是城市活力和空间多样性的形成因素,颠覆了现代城市主义采用功能分区,人为理性重新“布局”城市的方法。斯耐特对“无序”城市环境的观察,文丘里提出的建筑的复杂性与矛盾性等,从多个方面揭示了城市的复杂性和日常生活空间的魅力和重要性。当前,越来越多的建筑师、规划师认识到城市首先作为生活空间存在的事实,城市活力的重塑和提升需要以普通人的日常生活为核心,从城市空间与人的行为互动中不断创造新的发展空间。[5]

1 日常性遗产与旧城改造

2015年,马荣军将“日常生活”与文化遗产结合,提出“日常性城市遗产”说。“在市民的‘真实的日常生活’中起到介质作用的……维系市民那种‘平凡的、琐碎的、持续渐进式的’日常生活状态起到积极作用的城市遗产。”“日常性城市遗产”与那些“非日常性”城市遗产共同构成了一个完整的城市遗产有机体。“日常发生”对居民生活产生的积极影响是日常性城市遗产的核心价值。[6]

“日常性城市遗产”既具有“历史价值”又具有“现实意义”。首先它是具有历史性、科学性、艺术性的“遗产”,同时还具有空间的公共性和开放性、时间的频繁性和渐进性。因为日常性城市遗产体现了居民的集体记忆,以及长期以来的经济行为的良性运转,在使用日常性城市遗产空间的过程中,可以增强社会凝聚力和增加经济附加效益。因此,基于“日常性城市遗产”理念来思考旧城改造的对策和制定管理措施会更可行、更具现实意义。

2 石码的“日常性城市遗产”

2.1 石码古镇概况

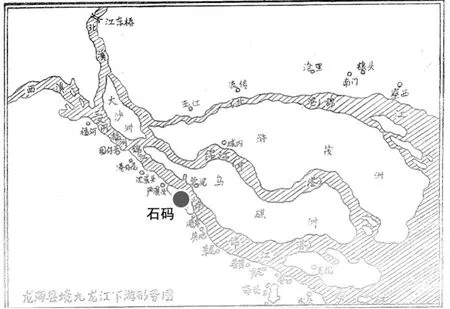

石码位于福建东南部九龙江下游(图1),是漳州市龙海区区政府所在地,也是龙海的政治、经济和文化中心。石码最初也是一个传统的农业型聚落,由公地社、许厝社、登鲁社、沙埭社等10个村子组成,称“古乡十社”(图2)。明清时期,依托港口,建设市街,成为“港市”,是九龙江下游的物资集散中心;民国时期,又借鉴广州经验,通过市政改造,形成主城区“一纵两横”的梳式布局,外部村落包围的形态,基本延续至今[7]。2020年龙海撤市设区,石码镇改为石码街道(为方便描述,文中均称石码古镇),下辖解放东社区、渔业社区等16个社区和4个行政村。

图1 九龙江下游形势图(图片来源:龙海区自然资源局)

图2 1993年石码古镇地图(图片来源:龙海区自然资源局)

近千年来,石码古镇经历了从古乡村落到繁华市镇的转变,至今仍保持着十足的活力,见证着龙海城市的发展历程。繁华的海运贸易帮助石码古镇积累了大量的财富,留下了丰富的文化遗产,至今留有明清时期的老街市、水系、码头、埕斗厝、番仔楼、庙宇、教堂、老字号小吃等。2020年4月,石码历史文化街区被认定为第四批省级历史文化街区。

然而,随着城市经济重心的转移、城市功能构成的调整以及新城的开发建设等,石码古镇不可避免地出现传统产业衰退、人口流失、道路拥堵、街巷混乱等问题。2018年起,笔者带领团队对石码古镇进行城市设计研究,从文化遗产入手,以文化遗产保护带动环境提升、助力产业调整、完善公共配套、改善基础设施、凝聚社区意识、加强文化认同、激发城市活力,达到城市更新的目标。

2.2 石码古镇的信仰空间

闽南地区有着庞大复杂的信仰文化,“举头三尺有神明”。不只乡野荒郊,闹市中也可见“三步一宫,五步一庙”的景象。 “闽在海中”的地理环境,让人产生“孤悬”之感,闽地先民的信仰主动、便利且朴素。闽南地区一年到头都交集着人与神的狂欢,出巡进香、酬神谢恩层出不穷,折射出民间社会的活力、表现力、创造力和内在动力,表现出闽南人民对生命的珍惜、对自然的敬畏、对生活的坚持[8]。

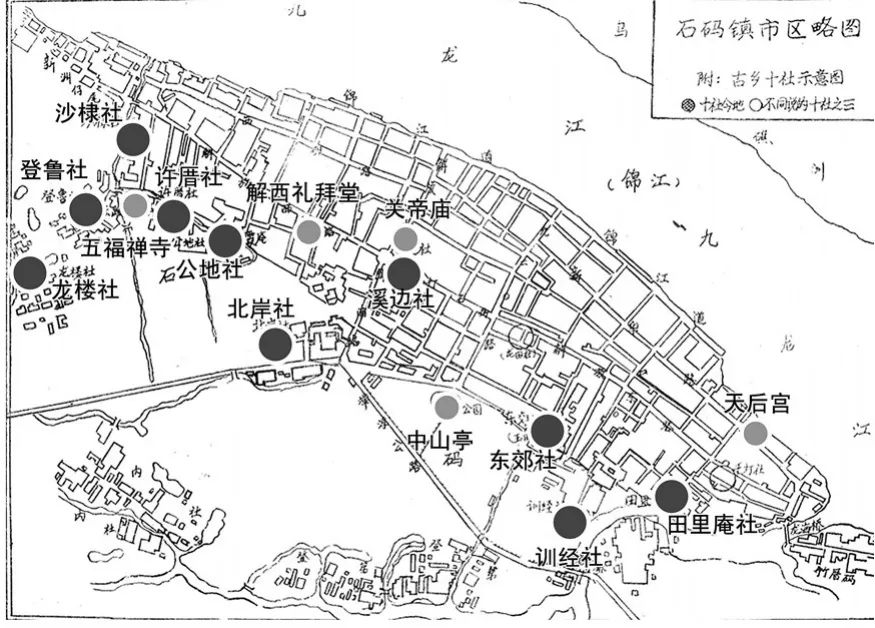

根据笔者田野调查及«石码镇志»记载[9],5平方公里多的石码古镇,有40多个大大小小不同的庙宇(图3),历史上古镇居民靠海为生,海洋贸易发达,信仰文化突出。

图3 石码古镇寺、宫、庙分布图

2.3 信仰空间的遗产属性

2010年后,“文化景观”遗产类型和“城市历史景观”视角的出现,革新了对遗产的理解。“城市历史景观”不仅包含自然和环境等物质文化遗产,还包括社会文化习俗和价值观等非物质文化遗产。以石码古镇观之,多元宗教信仰空间是古镇“城市历史景观”中不可或缺的一类要素[10]。

石码古镇主要寺庙中,属于市级文物保护单位的有4处(上码关帝庙、五福禅寺、宛南亭寺、内社关帝庙),三普文物点2处(天后宫、甘棠寺)。从文化遗产的历史价值来看,因为宗教信仰的特殊性,庙宇往往可以在社会变迁中幸存下来,其所蕴含的历史信息也得以保存。例如石码古镇的内社关帝庙(又名鸿团武庙、内社牌头爹桥庙),相传始建于明代,砖木结构建筑,中有天井,庙西有楼室及围墙,包括庙埕占地总面积近千平方米,建筑面积140.24 m2①。庙埕前的古通衢道上有一座元代石拱桥,叫牌头爹桥;庙后有一个广场,相传是明末清初郑成功军队的练兵场,后称郑军埔。清嘉庆十七年(1812),族长洪聪馨率众兴修鸿团武庙碑,重修大帝、二帝神像、重刻三对石柱楹联。

从艺术价值来看,闽台寺庙建筑造型华丽、色彩绚丽,尤其是屋顶部分,屋脊起翘夸张,彩画、泥塑、剪粘色彩艳丽,栩栩如生,成为视觉的焦点。建筑内部多保留宋代风格,梁架雕刻精细、结构精巧,反映了闽南地区房屋匠师高超的技艺。宫庙内部的壁画构图充实饱满,常采用连环画式将两壁铺满,内容多群神图、传说故事等,地方艺术特色浓郁,如登第村德麟宫36关将主题壁画[11]。

除了作为“不动产”的宫庙建筑,石码古镇还有丰富的信俗活动。其中,港口社锦港庙的虎爷信俗被列为第四批漳州市级非物质文化遗产,德麟宫的登第三坛法会习俗、宗仁庙的高坑张圣君信俗被列为第五批龙海市级非物质文化遗,还有天后宫的湄洲岛进香、则佰宫的蔡妈夫人巡游、镇东宫的水仙王端午巡江等,信俗活动仪式隆重、场面壮观,是一道独特的信俗文化风景。石码古镇的宫庙建筑承载了小镇居民对家园历史的共同记忆,因为发展用地的原因,一些庙宇消失了,还有一些庙宇,例如上码关帝庙、宛南亭等,因为居民合力谏言、让利保庙,成功地被保存下来。在神明圣诞等节日,居民协作组织、共同参与进香、绕境巡游、演戏酬神等活动。这些活动加深了居民的文化认同感,增强了社区的凝聚力,保护了文化的多样性。

2.4 信仰空间的日常属性

2.4.1 形式的多样性

石码古镇的40多个庙宇形态多样。有面积几百、上千平米的独立式建筑,布局传统,庙埕完整,拜庭②深广,戏台大气。也有几十平米、几平米的小庙,形式简单,有的甚至没有外墙,仅有佛龛、案桌,也得到周边居民的细心打理,香火不断。庙宇选址多样,有的位于街角、有的位于小巷尽头、有的在河边、有的完全融入传统骑楼街区,竖向发展成为多层的建筑物,从外观上看难以与周边环境区别。

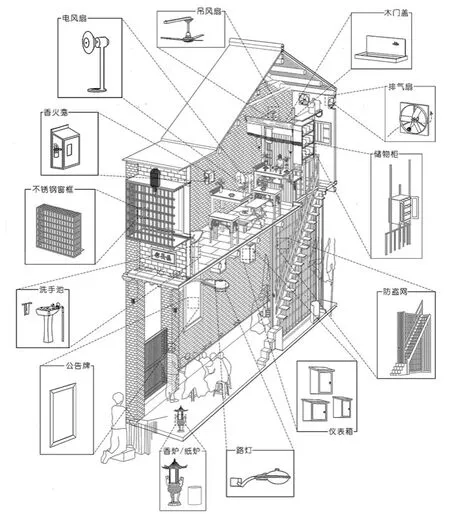

石码古镇还有一类特殊的庙宇,如彩安楼(图4)、仁和楼等,建在街区小巷的上空,信众通过靠墙的木质直梯上下,楼梯宽度仅40 cm左右,不影响巷弄的日常通行。这类庙宇一般宽不到2 m,进深7~8 m,外窗悬挂天公炉,从楼梯位置往窗口方向依次布置两张案桌,分别摆放观音、土地公神像。庙宇内最多可同时容纳2~3位香客祭拜,室内壁龛、洗手池、排风扇、功德箱等一应俱全,由附近居民自发管理维护。每逢初一、十五(生意人一般在初二、十六祭拜),祭拜人数增多,便在巷口支棱起临时供桌,一来方便了香客,二来也保证了庙宇的安全。

图4 彩安楼剖轴测和要素分析

2.4.2 功能的复合性

相较于西方传统城镇中的市民广场,中国传统城镇中的公共空间往往是庙宇。庙宇具有集结多种功能的特性,是传统都市中最丰富与最具记忆性的空间。石码古镇的庙宇除了祭祀的功能外,还是社区组织、老人协会的活动场所。在庙宇内部的开阔部分、拜庭或附属用房,经常可以看到老人围桌饮茶、打牌、下棋、看报,含饴弄孙,室内电视、饮水机、报刊架、麻将桌等设施配备齐全。

庙埕空间的功能可分为5种:1)政治性功能。延续传统惯例,庙宇往往是城市、社区的中心,庙宇外墙经常被用以张贴政府公文,庙埕广场有时也被用作官方集会的场所。2)社会性功能。传统历史街区建筑密度高,缺少公共场所,庙埕空间往往是聚落中唯一的大型开放空地,是社交活动的天然场所。3)商业性功能。临街或位于道路边的庙埕空间也被用作限时集市,如新华路土地公庙前每天下午都有摊贩摆摊。4)交通性功能。过去一些寺庙临水而设,是水陆码头所在地。现在九龙江岸线前移,庙埕不再是水陆码头,有的成为停车场。5)休憩性功能。庙埕广场经常作为附近居民聊天、健身和小孩子游戏的固定场所。闽南地区气候炎热,庙埕中的树下空间是很受欢迎的纳凉之处。

2.5 信仰空间的层级化

“民间信仰所反映的‘社会空间’,实际上‘全息’地反映了多重叠合的动态的社会演变的‘时间进程’”,台湾学者王志宇认为在历史发展演变的过程中,大小不同的聚落间存在一定的层级关系,这种关系也映射在了宫庙之间,体现某种聚落结构。他以南投县竹山地区为例,总结出“地头土地公庙-联村公庙-全镇性公庙”的层级关系[12]。周大鸣认为村落社区的裂变分化与村落庙宇结构之间具有内在一致性,他以潮州饶平所成为例,总结出“城隍庙-社庙-次级社庙-福德祠” 四个等级[13]。

石码古镇从过去的“古乡十社”发展成为明清时期的商贸重镇,在不断的分化和整合的过程中,也形成不同层级的祭祀圈,表现为不同层级宫庙的存在。依据祭祀圈的大小和管理者的身份,石码古镇区这些庙宇可归纳为镇区级、社区级、街区级3个层级。

(1)镇区级庙宇。镇区级庙宇供奉的主神多为神格较高的妈祖、关帝、佛祖、观音等,信众分布整个镇区乃至本地市级、周边市级区域。如上码关帝庙、下码关帝庙、天妃宫(祖宫)、天妃宫(大宫)、五福禅寺、宛南亭,这6座寺、庙的信众遍布整个石码古镇,还有些信众来自漳州其他地方或厦门市。镇区级庙宇直接归镇宗教办管理,实际办事人员来自整个镇区的多个居委会。

(2)社区级庙宇。社区级庙宇③的信众多来自所在地社区的居民,大致包括整个社区的百户人家,社区级庙宇主要依靠社区自治组织管理。可以通过名字识别此类庙宇往往以社区名作为社区级庙宇名的前缀,如渔业社镇东宫、登第德麟宫、竹厝码帝君庙等。

(3)街区级庙宇。这一级别的庙宇无论从信仰辐射的范围还是管理机构都仅限于本街道而已,只包括该街道的几十户人家。其中又以福德正神庙为最多。福德正神又称土地公,石码古镇的福德正神庙大多面积狭小,有的见缝插针散落在大厝、骑楼街中,如和平路福兴阁、民主街仁和楼;有的寄居在民宅;有的直接立在街巷中,如浸水埕40号等。这些庙宇的外形不同于传统的庙宇,而是通过与外界的模糊处理,采用借用、共用、占用、你下我上等多种方式确保不会在城市发展的洪流中消亡。

需要说明的是,文中虽然对庙宇进行了分级,但是无论是哪一层级的庙宇,均是聚合一定单位人群、进行社区整合的重要方式,其主要的实现方式即是包括理事会的组织和运作以及通过举办庙宇活动与社区居民进行直接的互动。

3 以信仰空间为触媒,探析分层改造设计

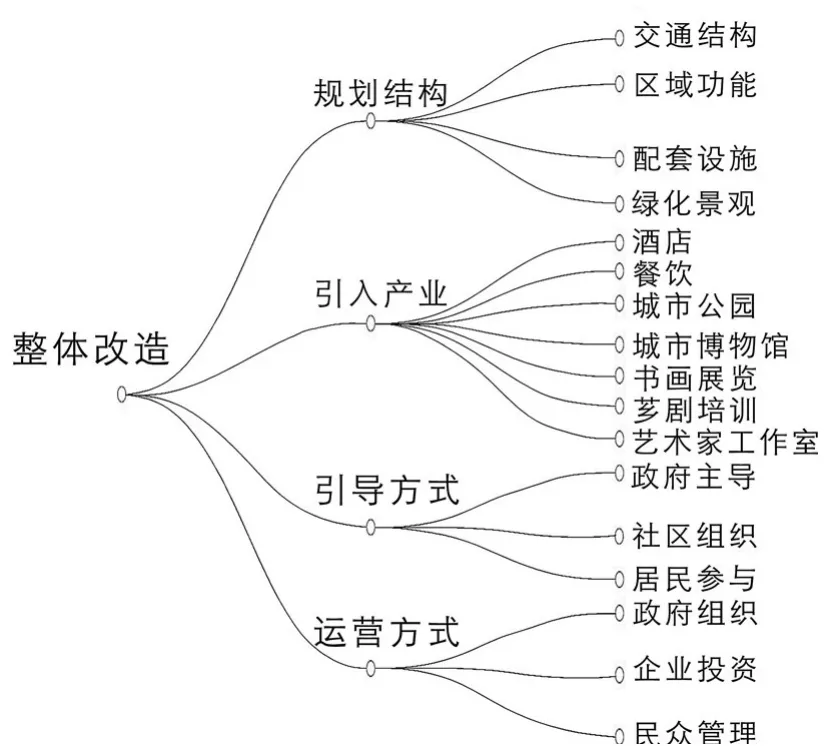

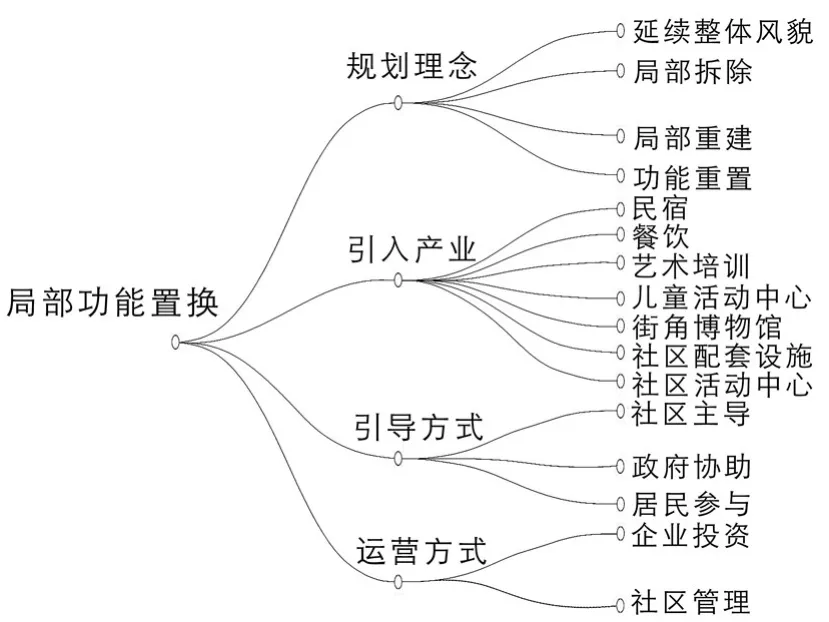

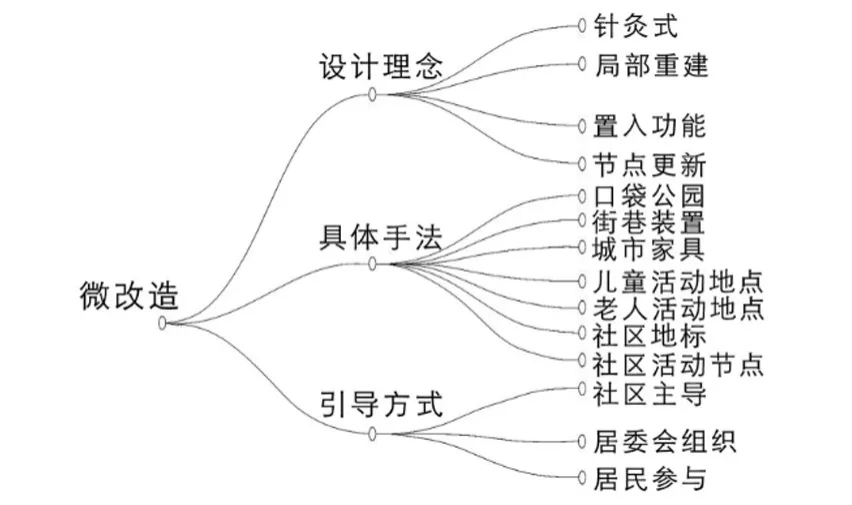

“城市历史景观”保护的本质不在于展示或重现某一时期的历史风貌或氛围,而是要通过真实的历史景观激活集体记忆,保持社会情感再生产的力量,维护社会文化环境的连续性[14]。民间信仰的地域分化,增强了族群的认同感和凝聚力。它独特的外在表现形式,营造出区别于“他者”的文化景观。石码古镇的庙宇是此地域多元文化的体现,又与居民日常生活息息相关。以庙宇作为石码古镇更新发展的触媒点,借助其吸引力和人气,对其周边区域开展产业提升、环境改造、社区配套、文化旅游等渐进式改造,能维护社会网络结构的稳定性,保持历史地区的活力。根据信仰空间层级化研究的结果,笔者团队提出从城市、社区、街区3种需求出发对庙宇及其周边区域进行改造,并做出具体的制度设计和空间设计方案,见图5~图7。

图5 面向城市需求的改造策略

图6 面向社区需求的改造策略

图7 面向街区需求的改造策略

3.1 面向城市需求的改造策略

镇区级庙宇基本都在街区显著位置,规模较大、与街巷关系通常较为复杂(交接街巷数目较多),信众多,影响范围广。以镇区级庙宇空间为触媒点,应从城市发展需求出发,以恢复经济、强化文化特色、吸引人才为目标,对其周边环境进行整体改造。通过调整规划结构、适当发展旅游、引入新型产业等方式,激活周遭空间,吸引年轻人回流,将居民、游客日常生活与宗教信仰有机融合,创造多维空间价值,提升城市活力。

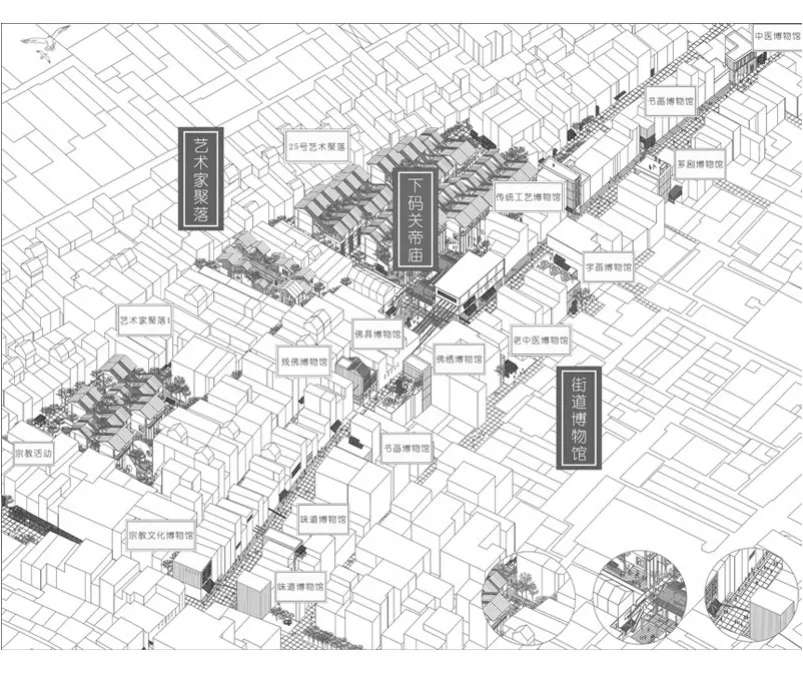

这一层级的更新设计,可对城市交通、区域功能、配套设施、绿化景观等进行调整和优化;引入旅游、休闲、文化、创新业态,如酒店、公园、博物馆、艺术聚落等;以政府为主导,企业投资运营,社区居民共同参与。笔者团队以下码关帝庙为触媒点,对其周边区域进行设计示意,建议在庙宇周边民居区域采用功能置换的办法,引入艺术家工作室、艺术品展览厅、美学培育等,形成艺术家聚落;在其周围街道引入传统商业形态,建立街区博物馆。见图8。

图8 下码关帝庙周边改造总体设计示意

3.2 面向社区需求的改造策略

社区级庙宇大多位于社区内部的核心位置,规模中等,周遭居民是主要的祭祀人群,影响力一般。以社区级庙宇为触媒点,主要考虑社区居民的需求,以尊重历史为前提,拆除部分违章搭建和危房,改善社区内部环境、增加配套服务设施,逐步引进社区产业,提升社区居民幸福指数,进行空间价值再创造的同时活化社区。

这一层级的改造力度较上一级大为缩减,具体做法包含社区内部道路优化,闲置地块整合,建筑局部拆除、改建、重建等。为满足社区居民需求,可增加公共服务设施,如社区活动中心、老年人健身公园、儿童图书馆等;也可改造传统建筑为特色民宿;在街角处设置微型博物馆等,满足游客漫游需求,创造“不期而遇”的多样体验。这一层级的改造以社区为主导、政府指导协助、居民共同参与的方式进行。

3.3 面向街巷需求的改造策略

街区级数量最多,形式最丰富,与居民生活最为亲密,但影响力有限。以街区级庙宇为触媒点,对其周边街巷空间进行微改造,如置入街巷装置、城市家具、口袋公园等,是最为可行且实在之法。这一层级的改造力度最轻微,实施主体就是居民自身,可采用邻里共同出资,自主营建,社区给予奖励或补贴的社区改造方法,通过居民的主动行为创造小微公共空间。[14]如在对彩安楼所在的街巷空间进行改造时,用板材对两侧墙面进行包裹,既增加街头艺术氛围又方便孩童涂鸦。

4 总结

闽南地区宗教信仰历史悠久。在长期历史演化的过程中,庙宇与基层社会的融合是它生生不息的动力之一。神明信仰成为日常生活的结构要素,无论是文化狂欢式的酬神进香,还是婚丧嫁娶、柴米油盐等世俗生活中的大小事,神明都可以参与,庙宇成了可以举办民间任何活动的场所。

漳州龙海石码古镇庙宇形态多样,宗教与世俗混合其中,具有遗产性和日常性的二元属性。以这一日常性城市遗产为激发要素,关注当下存在,系统归纳整合,在其周边划定启动区域,分层级制定改造策略,最终实现都市整体复兴。这种城市改造方法可以提高城市改造实践的可操作性,避免脱离现实。

现象学和社会学最早关注日常生活,后来日常生活被引入建筑和城市设计领域,为城市建设、文化发展提供了新的视野和关注方向。设计师们应该经常体验、关注普通民众的日常生活及其变化,重新反思空间的本质,不断“发现、解释、激活、再造”,用适宜的策略将原本破碎的城市空间重新联结,再生活力。

注释:

①政协龙海市文史资料委员会.龙海文史资料第十七辑(总第二十二辑)[M].2003.

②寺庙大殿之前的殿亭中所建的亭子,作为香客祭拜的场所。闽南炎热多雨,大中型的寺庙常设拜庭。

③社区级庙宇,其所属“社区”的概念并非现行行政体系中的基层单位,而是源于传统社会的里社概念。在石码古镇的发展过程中,原有的里社格局经过数次裂变重组,边界已不再清晰,但还留存在人们的观念中。