塔里木盆地石灰窑露头区寒武系碳酸盐岩 断控岩溶储层的形成机制及指示意义

2021-11-12庞宇晗操应长王新桐谢明峰

王 健, 庞宇晗, 操应长, 王新桐, 谢明峰

(1.中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛 266580; 2.中国石油大学(华东)深层油气重点实验室, 山东青岛 266580; 3.海洋矿产资源评价与探测技术国家功能实验室,山东青岛 266071)

碳酸盐岩岩溶储层是海相含油气盆地重要的油气储层类型之一,如美国西德克萨斯州Ellenburger油田的奥陶系,意大利Rospo Mare的白垩系,中国华北油田的寒武系府君山组、鄂尔多斯盆地的奥陶系以及塔里木盆地奥陶系,均发育典型的海相碳酸盐岩岩溶储层,也是当前国内外油气勘探工作的重点[1-2]。塔里木盆地塔河地区和顺北地区的奥陶系碳酸盐岩油气藏的勘探开发都取得突破,在塔河地区塔深1井也钻遇寒武系碳酸盐岩岩溶缝洞型储层[3]。塔河地区的奥陶系地层因抬升暴露而遭受强烈风化剥蚀,缝洞体系发育于大型不整合面之下,经长期风化和淋溶的多期叠加改造,形成以风化壳岩溶为主的缝洞型储层[4]。与塔河地区不同,顺北地区处于覆盖区,奥陶系地层未经长期暴露淋滤的改造作用,但在中奥陶统一间房组顶界面(T74反射界面)之下沿走滑断裂发育大量非暴露岩溶缝洞型储层,缝洞体多数沿走滑断裂带分布,与断裂有较好的匹配关系,具有明显的断控岩溶特征[5]。塔里木盆地顺北地区的奥陶系碳酸盐岩储层埋深达6 000~7 000 m,而寒武系碳酸盐岩的埋深更达到8 000 m,勘探难度极大,钻探、取芯困难,断控岩溶储层特征及形成机制不能被精确的认识。石灰窑露头区的寒武系地层直接出露于地表,发育典型的碳酸盐岩断控岩溶露头。该露头区无论是从构造位置还是从沉积相带的角度,和塔里木盆地台盆区的寒武系地层均具有非常好的可对比性,对寒武系深埋碳酸盐岩断控岩溶储层特征及成因的研究具有重要价值。石灰窑露头区位于塔里木盆地中央隆起西部的柯坪断隆,该地区出露的寒武系碳酸盐岩地层较为齐全,是塔里木盆地研究该层系较为典型的露头地区。笔者通过对塔里木盆地石灰窑剖面碳酸盐岩岩溶野外露头进行实地考察采样、室内薄片观察及地球化学分析测试工作,对石灰窑露头区碳酸盐岩断控岩溶的发育特征及形成机制进行研究,以期对塔里木盆地超深层寒武—奥陶系碳酸盐岩岩溶储层的勘探开发提供帮助。

1 区域地质概况

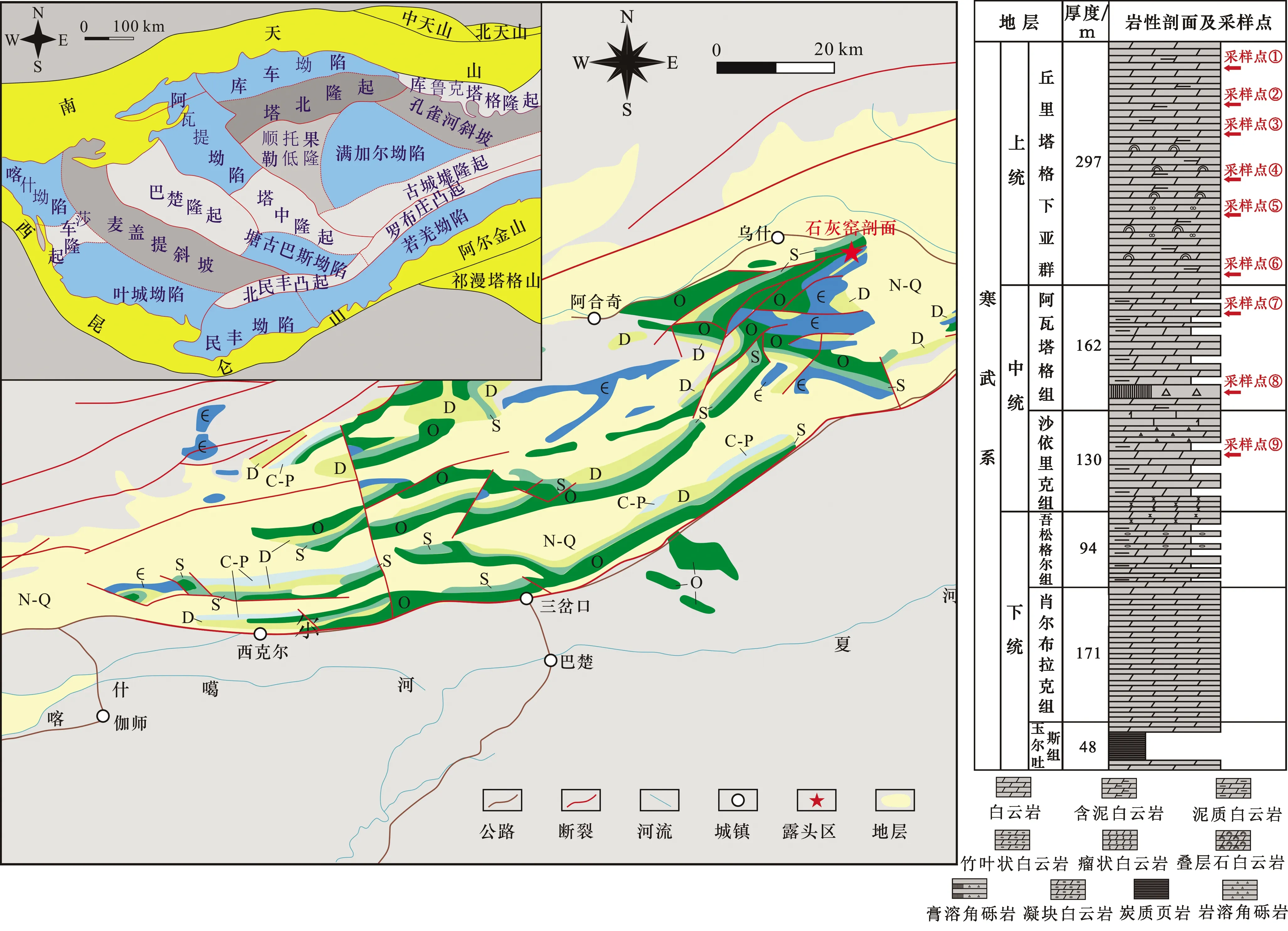

前人将塔里木盆地分为东北坳陷区、中央隆起带、西南坳陷区和东南断隆带4个一级构造单元[6]。目前塔里木盆地的勘探工作主要集中在东北坳陷区的库车坳陷、塔北隆起、顺托果勒低隆、满加尔坳陷以及中央隆起带的塔中隆起和古城墟隆起地区[6]。研究区石灰窑剖面位于中央隆起西缘的柯坪断隆与巴楚隆起的结合部位[7]。区内寒武—奥陶系地层露头出露完整,露头区大体沿国道分布,交通方便,是塔里木盆地寒武—奥陶系碳酸盐岩研究的经典地区之一(图1)。

石灰窑剖面露头区广泛发育寒武—奥陶系地层露头,寒武系地层与上覆下奥陶统地层为整合接触,下寒武统出露玉尔吐斯组(∈1y)、肖尔布拉克组(∈1x)及吾松格尔组(∈1w),中寒武统出露沙依里克组(∈2s)和阿瓦塔格组(∈2a),上寒武统出露丘里塔格下亚群(∈3xq)[8]。玉尔吐斯组下部主要岩性为黑色炭质页岩,上部主要为泥质白云岩、白云质灰岩和沥青质灰岩,为潮间—泻湖沉积;肖尔布拉克组发育深灰色含藻白云岩,岩层表面见大量方解石脉,岩溶孔洞十分发育,且可见部分孔洞被内碎屑物质充填,为潮上带沉积;吾松格尔组发育瘤状灰岩与厚层泥岩互层,为大规模海泛、潮间带沉积;沙依里克组发育藻黏结灰岩,中间夹滑塌角砾岩和揉皱变形,为潮间—潮下带沉积;阿瓦塔格组发育红色膏泥岩与碳酸盐岩互层,上部发育膏质白云岩,为蒸发台地沉积;丘里塔格下亚群发育含藻白云岩,层面见明显藻碎屑特征,为局限台地沉积[8]。奥陶系出露地层主要为下奥陶统蓬莱坝组,岩性主要为砂屑灰岩、泥晶灰岩、泥质灰岩和白云岩等,主要为台内浅滩—滩间海沉积环境下发育的沉积,含大量牙形石,中下奥陶统地层与上覆志留系地层之间发育大型区域不整合界面[9]。

塔里木盆地石灰窑露头区先后经历加里东运动、海西运动、印支—燕山运动和喜马拉雅运动等多次大规模的构造运动,导致寒武—奥陶系碳酸盐岩地层广泛出露,同时发育大规模的断裂体系,具有抬升(加里东中期至海西期)、埋藏(燕山运动)、暴露(喜马拉雅期)的复杂构造演化历史[7]。寒武系沉积时期,塔里木盆地具有南高北低的古格局,研究区的构造位置较低,沉积巨厚的台地边缘—台地相碳酸盐岩地层;加里东运动中晚期,研究区受南天山洋俯冲消减的影响,地层隆起抬升,寒武—奥陶系碳酸盐岩抬升至地表,遭受剥蚀,发生岩溶,后被上覆的志留系地层覆盖;至中新世末,印支板块向欧亚大陆俯冲,导致天山、昆仑山、喀拉昆仑山的快速抬升,引起研究区强烈的水平挤压和构造隆升,并最终形成现今构造[10]。

图1 石灰窑露头区构造位置及寒武系地层岩性柱状图Fig.1 Structural position and stratigraphic lithology column of Cambrianin Shihuiyao outcrop area

2 野外露头碳酸盐岩断控岩溶发育特征

2.1 野外露头岩溶发育类型及结构特征

石灰窑地区出露的寒武—奥陶系碳酸盐岩地层中,岩溶普遍发育。由于塔里木盆地在中生代—新生代时期一直处于干热少雨的气候条件下[10],缺乏能够形成现今露头中岩溶现象的条件,且石灰窑地区部分裂缝中央可见发育时间晚于方解石充填物的沥青质充填,表明受第四纪岩溶继承性改造作用十分有限,可以判断为古岩溶作用的结果。

石灰窑地区古溶沟等古岩溶痕迹广泛发育,岩溶充填物以方解石为主。岩溶发育明显与断裂相关,岩溶的结构在纵向上、横向上表现出不同的结构及组合特征。

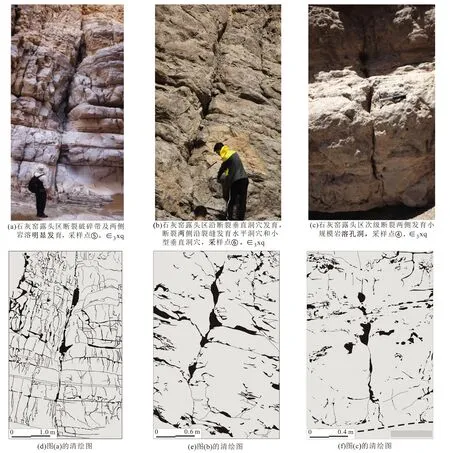

纵向上石灰窑地区下寒武统丘里塔格下亚群地层中发育的岩溶结构及组合特征沿断裂表现出明显的分布差异,受岩溶作用的特征明显[11]。上部的岩溶规模较大,断裂两侧裂缝密度较小,发育的洞穴类型以垂直洞穴为主(图2(a)、(d)),发育漏斗形的落水洞,洞穴高度一般为1~2 m,直径为1.5~0.5 m,在洞壁上发育水流形成的细水槽,可见洞穴壁上发育方解石充填物,个别洞穴可见黄色钙质沉积物的充填。中部岩溶带位于地下潜水面附近,地下水溶蚀作用较强,岩溶规模大,垂直洞穴沿断裂分布,以纺锤形、条带形的驻水洞和断面渗流井型洞穴为主,断裂两侧可形成众多具一定规模的近水平溶缝以及沿裂缝发育水平洞穴和小型垂直洞穴(图2(b)、(e)),水平洞穴径宽一般为0.2~0.5 m,横向延伸可达1~2 m,洞内可见岩溶角砾或纹层状碎屑沉积物充填。下部岩溶发育的规模较小,沿断裂发育相对小型的驻水洞和断面渗流井型洞穴(图2(c)、(f)),两侧裂缝密度较小,发育不规则形状的岩溶缝洞复合体,一般规模较小,洞径一般不超过0.2 m,沿网状缝零散分布。

图2 石灰窑露头区寒武系碳酸盐岩岩溶发育及结构特征Fig.2 Development and structural characteristics of Cambrian karst in Shihuiyao outcrop area

横向上前人将断裂结构划分为中央的滑动破碎带和两侧的诱导裂缝带[12],由于断裂横向结构的差异,石灰窑露头区断控岩溶的结构组合及发育在横向上也表现出不同的特征。中央断层破碎带内的岩溶,主要发育落水洞、驻水洞和断面渗流井等垂直洞穴,以垂直发育的串珠状溶洞组合为特征(图2(a)、(d));在断层两侧诱导裂缝带内发育的岩溶,以水平洞穴和小型垂直洞穴沿裂缝发育为特征(图2(c)、(f)),距离断裂越远,岩溶发育的规模越小,断裂两侧远端可见发育岩溶缝洞复合体。

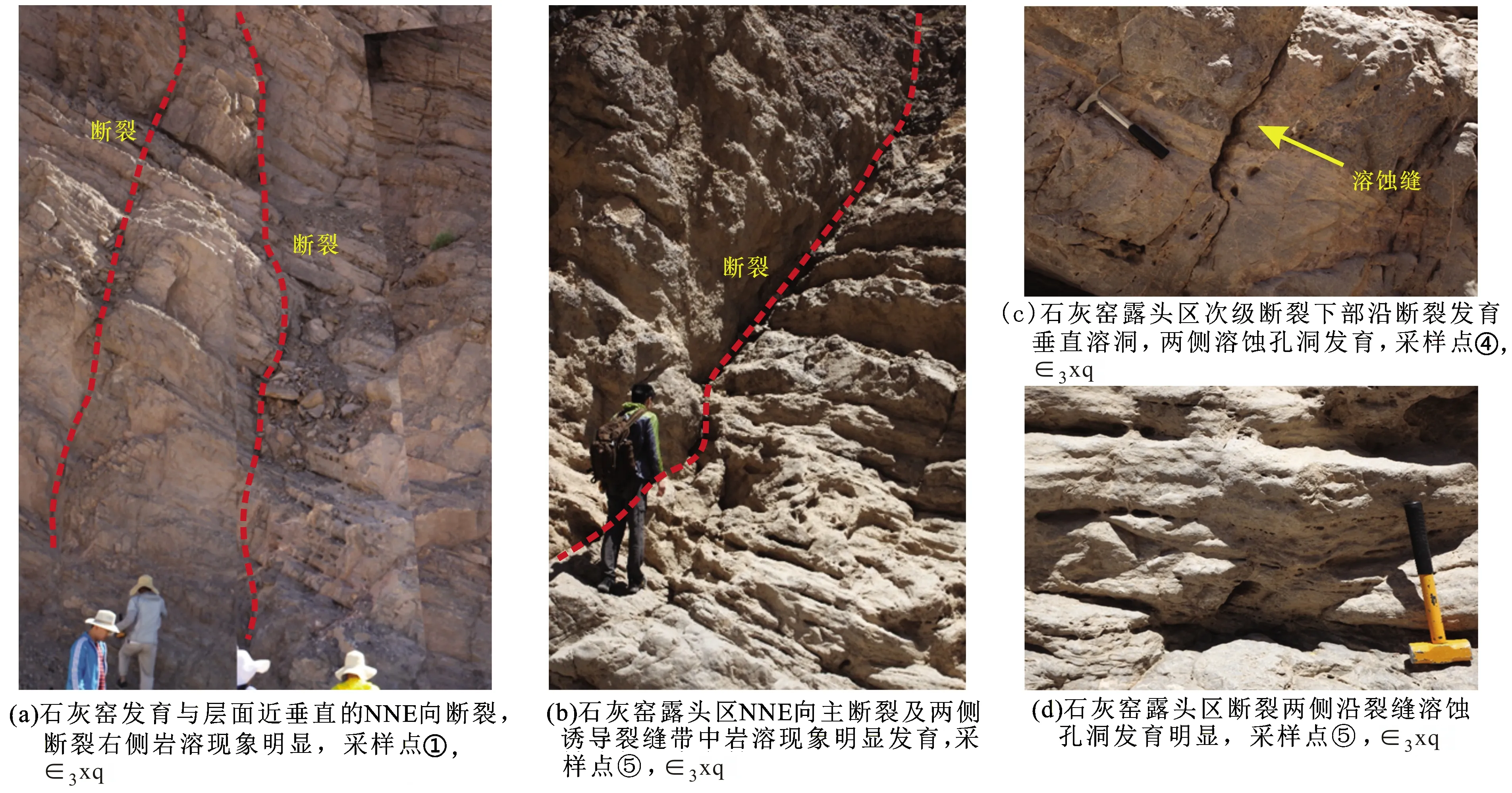

2.2 岩溶与断裂的组合关系

在石灰窑地区的寒武系地层中,沿断裂带发育的洞穴具明显的方向性,多组断裂的交汇处也是岩溶发育的有利部位。其中NNE和NE向断裂、裂缝是岩溶的主要发育位置。石灰窑剖面的主沟为NE向主干断裂,表现为右旋特征,主干断裂两侧小断层发育,断面见明显溶蚀现象(图3)。石灰窑剖面出露的寒武系碳酸盐岩岩溶分布与断裂有较强的相关性。早期构造活动发育的NNE向和NE向断裂及其伴生裂缝可作为岩溶作用的有效通道,增加流体与碳酸盐岩围岩的接触面积,增大流体的溶蚀范围,促进大气水向下渗流的作用,增强溶蚀作用,加快溶蚀速度[13]。总体上石灰窑剖面寒武系碳酸盐岩岩溶表现出明显的与断裂相关的浅埋藏岩溶的特征。

图3 石灰窑露头区断裂与岩溶发育的组合特征Fig.3 Combination characteristics of faults and karst in Shihuiyao outcrop area

3 石灰窑露头区寒武系碳酸盐岩岩溶充填物特征

3.1 岩溶充填物的野外露头及岩石学特征

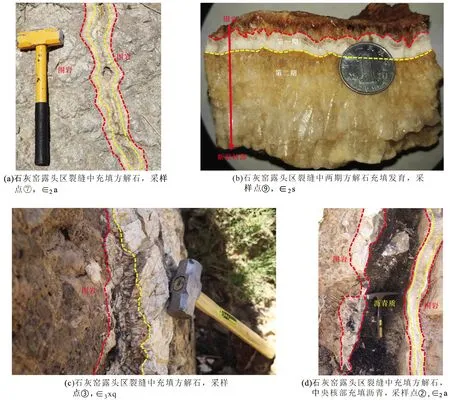

方解石充填古溶洞及裂缝是极普遍的现象,在石灰窑露头区碳酸盐岩岩溶形成的溶洞及裂缝中,观察到存在多期方解石充填的现象,通过系统观察及采样工作,对石灰窑剖面发育的岩溶充填物及岩溶现象的宏观、微观特征进行研究。

在野外剖面出露的地层中,观察到的充填方解石主要有沿裂缝生长的柱状粗晶方解石晶簇以及顺层带状分布充填缝洞的块状细晶方解石2种(图4)。在溶蚀孔洞内可见充填巨晶方解石(部分为冰洲石)、垮塌角砾岩颗粒间产出方解石胶结物,充填的方解石类型主要有细晶方解石和粗晶方解石2种,细晶方解石颗粒平均粒径小于0.1 mm;粗晶方解石主要呈白色或黄色。在野外露头岩溶裂缝中的方解石多期充填特征明显,大致可分为边缘细晶方解石和核部的粗晶方解石两期充填,不同期次的方解石充填均表现出沿裂缝壁平行发育的特征(图4(a)、(b))。

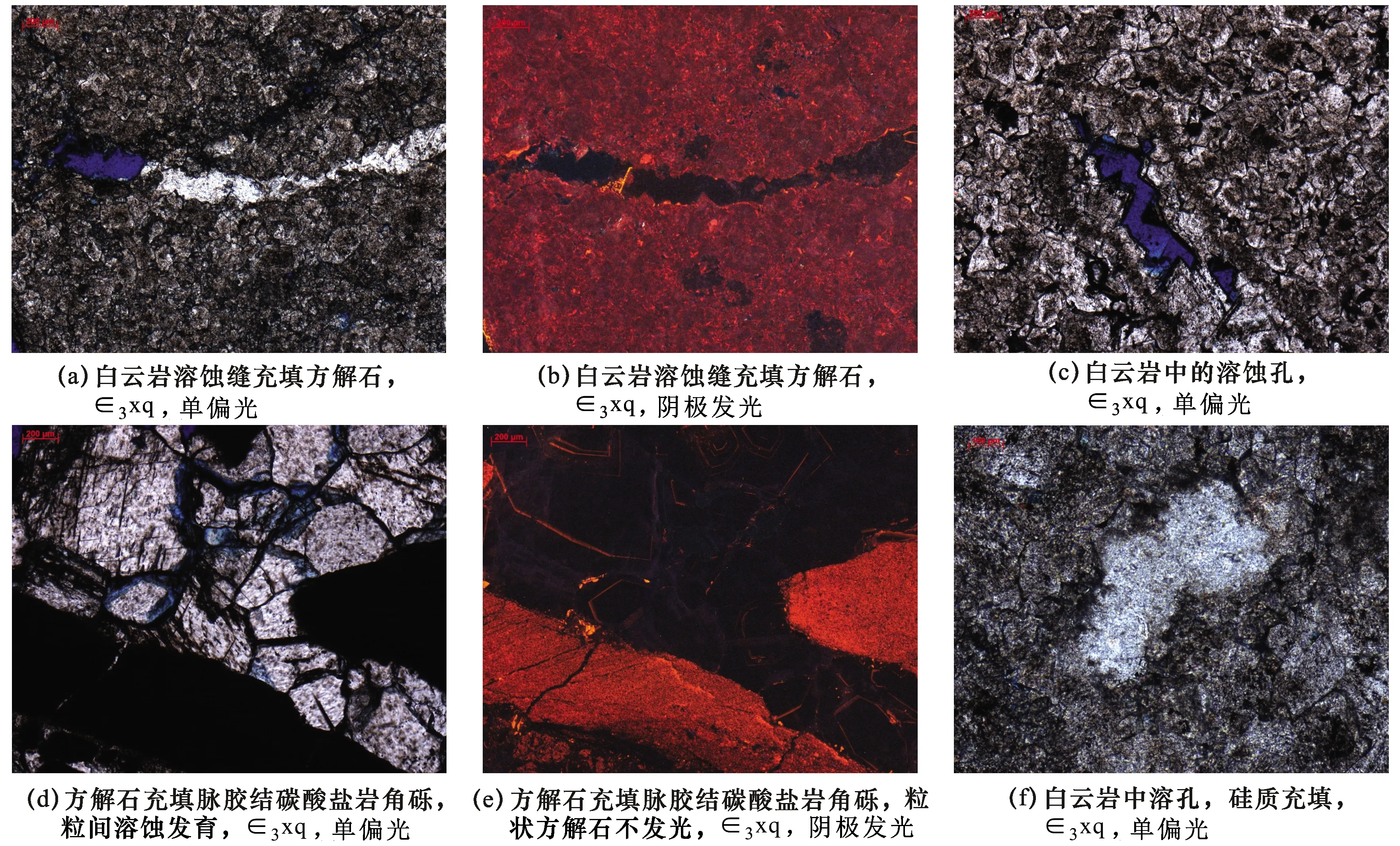

结合镜下观察发现,石灰窑剖面出露的寒武系碳酸盐岩地层中,溶蚀作用明显,发育多类型的溶孔,可见明显的裂缝扩溶及粒间溶蚀现象,可见方解石等矿物的充填—半充填(图5(a))。裂缝及溶孔也可见少量的隐晶质硅质矿物充填(图5(g)),个别较大的方解石充填脉体边缘还可见碳酸盐岩角砾被胶结,方解石粒间溶蚀发育(图5(c))。在阴极发光下,充填方解石以均匀暗色为主,个别方解石颗粒间或微裂缝发橘色光(图5(b)、(d)),个别溶孔及扩溶缝边缘呈橘色或红色(图5(f))。

综合野外露头的实地考察与对采集样品的镜下观察,在宏观—微观层面上,石灰窑露头区寒武系碳酸盐岩地层中岩溶作用发育特征明显,溶孔、扩溶缝和粒间溶蚀发育,发育两期方解石及早期形成的隐晶硅质充填[14]。

3.2 岩溶充填物的地球化学特征

为了深入地认识碳酸盐岩断控岩溶的成因机制,将从野外露头岩溶缝洞中采集的方解石充填物样品依据充填期次及产状特征分为2类,即发育在缝洞边缘的第一期细晶方解石充填物(CC1)和发育在缝洞核部的第二期粗晶方解石充填物(CC2)(图4(a)、(b))。

针对不同类型的方解石充填物样品进行碳氧同位素与稀土元素分析,并对分析测试结果进行梳理,总结岩溶充填物的地球化学特征。

3.2.1 碳、氧同位素

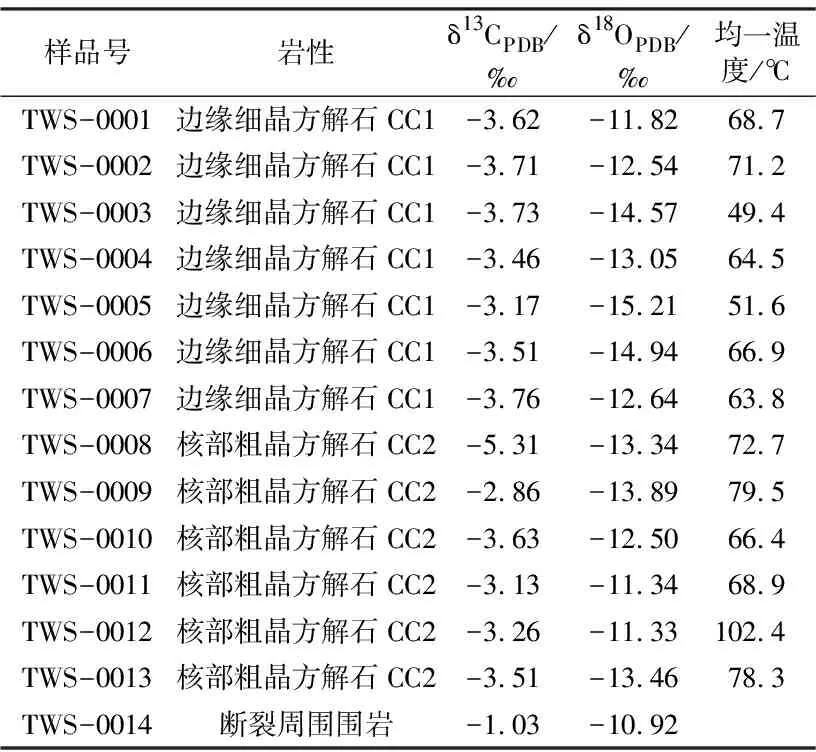

碳、氧同位素分析能很好地指示古流体的来源。正常海水沉积的碳酸盐岩比经受成岩流体改造后的碳酸盐岩富集更多的13C和18O同位素,岩浆热液或火山活动的分馏作用也会导致碳酸盐岩的δ13C降低[15-16]。在野外露头区共采集14个样品进行碳、氧同位素分析以及充填方解石流体包裹体的均一温度显微测温,分析结果见表1。

图4 石灰窑露头区寒武系岩溶充填物特征Fig.4 Characteristics of karst fillings in Shihuiyao outcrop area

图5 石灰窑剖面寒武系岩溶及充填物显微特征Fig.5 Microscopic characteristics of karst and fillings in Shihuiyao outcrop area

以PDB(北美皮狄组拟箭石)为标准的测试结果(表1)表明,研究区充填方解石δ13C的分布区间为-2.86‰~-5.31‰,δ18O的分布区间为-11.33‰~-15.21‰,与围岩碳酸盐岩的δ13C和δ18O差异明显。断裂核部滑动破碎带及诱导裂缝带充填方解石δ13C的分布区间为-3.13‰~-5.31‰,δ18O的分布区间为-11.33‰~-13.89‰;断裂两侧裂缝充填方解石δ13C的分布区间为-3.17‰~-3.76‰,δ18O的分布区间为-11.82‰~-15.21‰。

表1 石灰窑露头区方解石及围岩碳氧同位素及 包裹体均一温度数据Table 1 Carbon and oxygen isotope and homogenization temperature data of calcite and country rock in Shihuiyao outcrop area

此外研究区地层经历长期的构造运动及地质改造作用,在流体的持续作用下,方解石的碳、氧同位素组成可能发生进一步的分馏作用,使δ13C和δ18O可能更为偏负。将不同的方解石碳、氧同位素数据投点到交汇图(图6),可以看出方解石充填物与寒武系碳酸盐岩围岩的δ13C和δ18O均表现为负值,但其数据分布具有明显的差异,方解石充填物的δ13C和δ18O与围岩相比更为偏负,表明受流体改造的特征比较明显。

图6 石灰窑露头区方解石及围岩δ13C和δ18O交汇图Fig.6 δ13C-δ18O plot of calcite and country rock in Shihuiyao outcrop area

3.2.2 稀土元素

稀土元素的原子结构相似,离子半径相近,具有相似的地球化学性质,可以追踪充填物形成的地球化学过程。

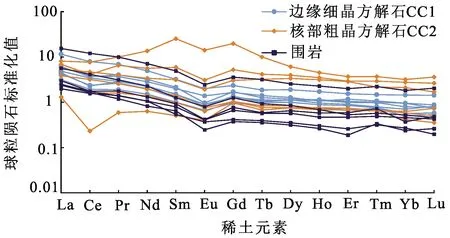

石灰窑露头区充填方解石及围岩样品的稀土元素特征参数见表2和图7。

表2 石灰窑露头区方解石稀土元素参数

个别裂缝带充填方解石的稀土质量分数总量较高,明显高于围岩稀土元素总质量分数;轻、重稀土元素总量也表现出同样的趋势。围岩的轻、重稀土元素总量比ΣLREE/ΣHREE分布在1.753~3.023,裂缝充填方解石轻、重稀土元素总量比为1.748~2.658,诱导裂缝带和滑动破碎带充填方解石轻、重稀土元素总量比分布在0.711~1.502范围内,可见诱导裂缝带和滑动破碎带充填方解石显示出轻、重稀土元素配分较为平衡的特征,而裂缝充填方解石的轻、重稀土元素分布特征与围岩较为相似(表2)。

图7 石灰窑露头区方解石及围岩稀土元素配分模式Fig.7 REE distribution model of calcite and surrounding rock in Shihuiyao outcrop area

充填方解石各样品的δCe为0.377~1.632,总体表现为正异常,是氧化环境的特征,其中个别充填方解石δCe范围在0.377~0.895,表现为负异常。充填方解石各样品的δEu为0.483~0.772,为中等负异常,没有受到深部热流体活动的影响。U元素通常在地幔较为富集,而Th元素随着深度变浅,含氧量增加,其质量分数越高,Th/U越低则流体来源越接近地幔[17],各样品的Th/U分布在0.518~2.441,总体表现为正异常。整体认为方解石充填物形成于氧化—弱氧化环境。

4 断控岩溶储层形成机制

4.1 构造活动控制的流体的类型及改造作用

通过野外和镜下的岩石学研究,结合对岩溶充填方解石的地球化学分析测试研究可以发现,石灰窑剖面出露的寒武系碳酸盐岩地层受流体作用的特征明显。

为了进一步分析地质流体的性质,对石灰窑剖面寒武系充填方解石的流体包裹体均一温度和碳氧同位素结合进行分析发现,研究区寒武系不同方解石的成岩流体δ18OSMOW对应不同的区间[16](图8)。虽然部分充填方解石中发育包裹体的均一温度相对于大气淡水流体偏高,但包裹体均一温度尚低于当时正常埋深下的地层温度,这可能是由于大气淡水流体通过下渗,在一定埋深条件下,受地层水混合流体及地层内部深循环的影响造成的。

图8 石灰窑露头区方解石流体包裹体均一 温度(Th)与氧同位素值交汇图Fig.8 δ18O-Th plot of calcite in Shihuiyao outcrop area

稀土元素分析也表明成岩流体为大气淡水的可能性较大(图9)。充填方解石的总稀土质量分数相对于围岩较高,但通常由于大气淡水直接作用形成的方解石稀土元素质量分数与围岩相比应偏低。结合充填方解石的δCe与Th/U所反映出的氧化—弱氧化环境大气淡水流体作用特征,分析是由于暴露环境下地表黏土矿物及上覆志留系碎屑岩和奥陶系碳酸盐岩的影响,使大气淡水流体中稀土元素相对富集,导致沉淀形成的个别次生方解石中总稀土元素质量分数相比围岩表现出较高的特征。这也在一定程度上表明岩溶作用可能并非发生于地表条件下,而是发生在非暴露的地下深处。

加里东中期晚期至海西期,盆地周缘洋壳开始向陆壳俯冲,塔里木盆地由伸展环境转为挤压环境,南天山洋向塔里木板块俯冲消减,石灰窑地区在南北向应力作用下隆升,并发育大量NNE和NE向断裂[18]。地壳升降与构造活动形成的断裂、裂缝,为流体运移及水岩作用提供通道与空间。流体在断裂的滑动破碎带及周围诱导裂缝带发生运移的同时,也在与周围地层发生水岩作用。总体上断裂对石灰窑露头区寒武系碳酸盐岩岩溶发育的控制作用表现在4个方面:①加里东中晚期至海西期形成的NNE和NE向断裂是岩溶作用的有效通道,控制后期沿断裂带发育的岩溶作用;②岩溶发育与断裂走向一致,断裂核部及两侧部位是岩溶发育的主要位置;③岩溶洞穴的发育与断裂的走向具有一致性;④断裂、裂缝的交汇处岩溶更发育。

图9 石灰窑露头区方解石稀土元素参数交汇图Fig.9 Rare earth element values plots of calcite in Shihuiyao outcrop area

加里东中晚期至海西早期形成的贯通地表的NNE和NE向大型断裂,沟通了寒武—奥陶—志留系地层,是地表流体向下运动的良好通道,使流体突破上覆地层,发生岩溶改造作用。构造顶部的断裂及断裂两侧发育的伴生裂缝,让构造高部位地层的蓄水含水能力大大增强,使得大气淡水构造翼部发生地表径流的同时保证有足够的流体储存在具较高势能的部位,为大气水流体向下进入地层提供动力保障[19]。大气淡水流体沿裂缝系统进入地层初期,由于流体势能较高,主干断裂系统内可供流体活动空间较大,流体流动性强,且流体对方解石的饱和度低,主要表现为围岩方解石的溶蚀作用;随着流体向深部及主干断裂系统两侧的运移,流体的势能逐渐降低,流动性减弱,流体对方解石的饱和度也不断提高[20],导致在深部及裂缝体系末段形成方解石沉淀。

此外发育在构造翼部的断裂及伴生裂缝也发挥着泄水通道的作用,既保证流体循环体系的形成,也有利于流体改造作用的持续进行,从而在寒武系及上覆的奥陶系地层中发育明显受断裂控制的岩溶缝洞系统。

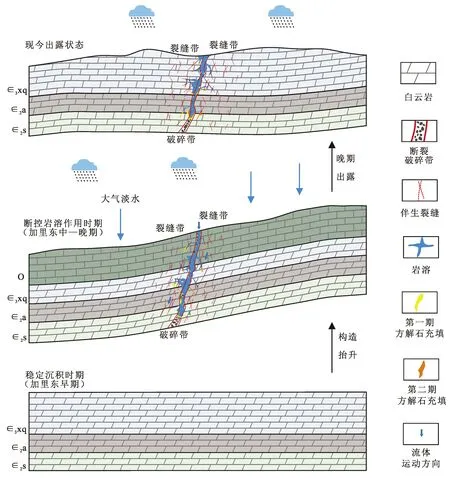

4.2 寒武系碳酸盐岩断控岩溶储层成因

综上,结合野外露头寒武系断控岩溶储层的发育及构造活动特征,总结寒武系非暴露型碳酸盐岩断控岩溶储层的成因机制(图10)。

石灰窑露头区寒武系碳酸盐岩断控岩溶储层成因机制的特点在于:岩溶作用并非发生于地表条件下,而在非暴露的地下深处,断层和裂缝的发育程度决定岩溶储层发育的规模及特征;岩溶发育与断裂走向一致,断裂带核部及两侧部位是裂缝与岩溶发育的主要位置,断裂、裂缝的交汇处更有利于岩溶作用的发生,岩溶缝洞更发育。NNE和NE向大型断裂控制是岩溶作用的主要因素。

受加里东中晚期至海西早期的构造运动影响,塔里木盆地石灰窑露头区受构造挤压隆起,并在构造顶部发育沟通地表的大型NNE向断裂体系。断裂体系对表层岩溶的发育亦有一定的影响,在沟通地表的大型断裂发育地区,岩石的构造裂隙也较为发育。断裂体系为大气淡水流体提供入渗通道[20],使足够的势能大气淡水流体可以沿这些断裂下渗进入埋藏的碳酸盐岩地层中,并向次级断裂和裂缝系统扩散,流体沿断裂滑动破碎带及周围诱导裂缝带运移,并与周围地层发生水岩作用,从而发育形成有规模的断控岩溶缝洞系统。

5 对塔里木盆地台盆区超深层碳酸盐岩储层勘探开发的启示

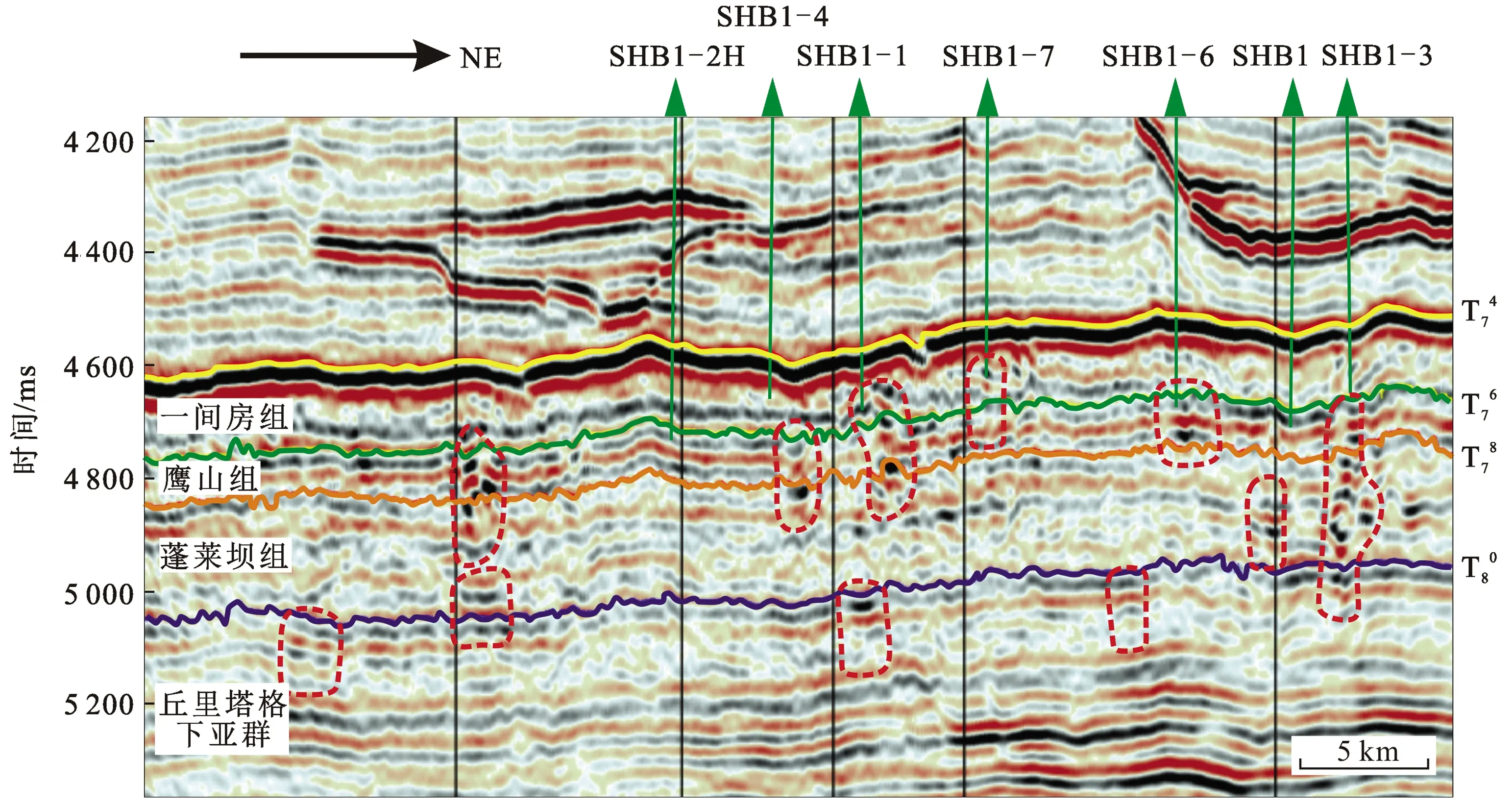

通过对石灰窑剖面的岩溶野外露头的研究发现,岩溶并非只发育于大型不整合面附近,由于构造活动形成的高陡且沟通地表的断裂和大量裂缝的沟通作用,使在非暴露的埋藏条件下,甚至无地层缺失的地区同样可形成具一定规模的大气水岩溶储层。塔里木盆地历经多期构造活动,在塔北南缘的内幕区、顺托果勒低隆等地区,大型走滑断裂发育,构造变形强烈,伴生大量裂缝,在塔河油田、顺北油田的奥陶系碳酸盐岩地层中均发育沿走滑断裂分布的断控岩溶型储层,是目前塔里木盆地油气勘探的重要地区[5,13,20]。塔北寒武系及塔西南地区的奥陶系碳酸盐岩地层,与先前探明的断控岩溶储层发育的地质背景类似,但勘探程度较低。塔里木盆地顺北地区地震勘探的结果表明,在寒武系碳酸盐岩地层中,发育与已取得高产的奥陶系碳酸盐岩储层中特征一致的、沿断裂分布的串珠状异常体(图11),可能为潜在的深部油气藏,更需对这类断控岩溶储层的油气勘探工作加以重视。

图10 石灰窑露头区寒武系碳酸盐岩断控岩溶储层发育模式Fig.10 Development model of fault-controlled karst reservoir in Cambrian carbonate rock

图11 塔里木盆地顺北1号断裂带过井地震剖面Fig.11 Cross well seismic profile of Shunbei No.1 fault zone

顺北地区寒武系地层勘探难度极大,而石灰窑露头区的寒武系地层中碳酸盐岩断控岩溶露头发育,对顺北地区深埋碳酸盐岩断控岩溶储层的研究具有重要的参考价值。通过实地考察和描述等手段,总结归纳石灰窑剖面碳酸盐岩岩溶的发育特征,揭示加里东中晚期至海西早期构造活动控制的非暴露断控大气水岩溶的发育规律,对探讨塔里木盆地超深层寒武—奥陶系碳酸盐岩储层岩溶储层的形成发育特征具有很好借鉴作用,可以为井下碳酸盐岩储层提供横向对比的资料,也对塔里木盆地深层—超深层油气勘探具有一定的指导意义。

6 结 论

(1)石灰窑地区出露的寒武系碳酸盐岩地层中岩溶普遍发育,可见两期方解石充填。岩溶储层在纵向上、横向上表现出不同结构及组合特征,NNE和NE向断裂、裂缝是岩溶主要发育的位置,岩溶分布表现出明显与断裂相关的特征。

(2)地球化学分析结果表明,石灰窑露头区寒武系地层的成岩流体以大气淡水为主,构造活动控制下的流体改造是岩溶储层发育的主要控制因素。加里东中晚期至海西早期形成的贯通地表的NNE和NE向大型走滑断裂,是大气淡水流体向下运动的良好通道,形成非暴露型断控岩溶储层。

(3)塔里木盆地顺北地区寒武系碳酸盐岩地层勘探程度较低,已有的地震资料显示其发育串珠状异常体,与已取得高产的奥陶系碳酸盐岩储层特征相似。石灰窑露头区发育典型的非暴露型断控古岩溶缝洞系统,与塔里木盆地井下寒武—奥陶系碳酸盐岩岩溶储层的发育具有可类比性,以其为指导模式,可为盆地内其他地区深层—超深层寒武系碳酸盐岩储层油气藏勘探提供经验。