浮针联合关节松动术治疗肩袖损伤临床观察

2021-11-11蒲红春李仪

蒲红春,李仪

(湖南省中医药研究院附属医院,湖南长沙410006)

肩袖是一组由冈上肌、冈下肌、小圆肌、肩胛下肌组成的肌腱复合体,呈套袖样围绕在肱骨头周围,故称为“肩袖”。肩袖损伤常因外伤引起,临床症状主要表现为肩部疼痛与活动不利,日久可伴有局部肌肉的改变,如肌力下降、肌肉萎缩等[1],肩袖损伤后局部炎性物质渗出增多,可导致肩关节疼痛,进而影响肩关节的功能活动,对患者日常生活和工作造成困扰。目前肩袖损伤的常用治疗方法包括药物、运动康复、物理治疗及手术治疗[2],虽然目前开展关节腔镜下手术治疗肩袖损伤日益增多,但存在治疗费用昂贵、长期效果不理想、容易复发等缺陷,选择有效的保守治疗方式同样能减轻患者的疼痛并改善肩关节的功能。本研究采用浮针联合关节松动术治疗肩袖损伤患者30例,效果良好,报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料选取2020年6月至2021年6月在湖南省中医药研究院附属医院门诊或者住院部就诊的肩袖损伤患者60例,采用随机数字表法随机分为两组,每组30例。治疗组男13例,女17例;年龄49~62(55.27±3.55)岁;病程5~12(8.33±2.20)个月。对照组男11例,女19例;年龄48~60(54.53±3.52)岁;病程6~11(7.37±2.01)个月。两组性别、年龄、病程等比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准符合《临床诊疗指南——骨科分册》[3]中肩袖损伤的诊断标准。临床表现:常有明确外伤史,患者突感肩部疼痛,程度与关节活动相关,肩外展、上举受限,夜间症状加重。体格检查:肩峰撞击试验(臂坠落试验、疼痛弧试验)阳性。影像学检查:提示肩袖损伤。

1.2.2 中医诊断标准符合《中医病证诊断疗效标准》[4]中肩痹病的诊断标准:好发于中老年人,50岁左右及体力劳动者常见,右肩多于左肩;因外伤筋骨、气血瘀滞或慢性劳损、素体虚弱、复感风寒湿邪所致;肩痛明显,夜间加剧,易因天气变冷、潮湿及劳累等因素复发;肩关节活动不利,严重者肩部肌肉萎缩、提物无力,上举、外展不能。

1.3 纳入标准符合上述中西医诊断标准;年龄>25周岁,男女不限;发病前肩关节功能良好;经肩袖损伤专科评估可行保守治疗者;自愿参加本试验,签署知情同意书并配合治疗者。

1.4 排除标准有明确手术指征者;合并其他肩关节疾病或其他原因导致的肩关节疼痛,如肿瘤、骨结核、类风湿性关节炎等;合并凝血功能障碍、严重心脑血管疾病者;依从性差,不能服从治疗者。

2 治疗方法

2.1 对照组予关节松动术治疗,选用Maitland手法治疗[5]。患者取仰卧位或者坐位,术者立于损伤关节一侧,先放松患侧肩关节,进行长轴牵引,使肩关节分别向上下和前后方向滑动等,然后使肩胛骨完成上提、下沉、上回旋、下回旋、内收、外旋等操作,对胸锁、肩锁关节行各方向滑动操作。根据患者病情轻重,采用相应操作手法,每个动作重复5次后进行下一操作,每种操作持续时间约2 min,间歇15 s,每次治疗15 min,隔天治疗1次,7次为1个疗程,共治疗2个疗程。

2.2 治疗组在对照组基础上采用浮针治疗。浮针治疗操作方法:选择患肌,即在患处准确寻找具有紧、僵、硬、滑特点的肌肉,在距离患肌5~10 cm处选择合适的进针点,施术者手部及进针点周围皮肤以75%酒精常规消毒,选择“符仲华牌”一次性M规格浮针(规格:0.6 mm×52 mm),装至配套的专用进针器上,针尖与进针点角度呈15°~30°,平刺进针,用右手轻柔缓慢地推送浮针沿皮下向前针刺,进针深度约25~35 mm。针尖退回软管套中,用手握住针座,使针尖呈扇形摆动,扫散患肌,注意动作和缓流利,扫散频率为50~60次/分钟。治疗结束后将针芯取出,一次性无菌敷料贴固定,留软管4~6 h后拔出套管,按压针孔1~2 min防止出血。隔天治疗1次,7次为1个疗程,共治疗2个疗程。

3 疗效观察

3.1 观察指标①疼痛程度:运用视觉模拟评分量表(VAS)[6]评分评估患者的疼痛程度。0分为无痛,10分为剧痛,VAS分值越低表示疼痛越轻。②肩关节功能:根据Constant-Murley肩关节功能评分(CMS评分)[7]评估患者的肩关节功能。为减小因性别、年龄、手术差异对试验结果所造成的影响,本研究方案采用除外肌力评分后的CMS表,调整后的CMS评分 总分为75分(包括肩关节疼痛15分、日常生活活动20分及主动活动范围40分)。测量前屈活动度时,掌心向下,臂向前缓慢抬至最高部位;测量外展活动时,掌心朝前,向外侧最大限度地旋转肩关节。内旋外旋得分根据前臂能达到的相应位置计分。CMS评分越高提示肩关节功能恢复越好。③实验室指标:检测血清前列腺素E2(PGE2)、5-羟色胺(5-HT)水平,于治疗前后抽取空腹肘静脉血3 ml,采用ELISA法测定,试剂盒由上海通蔚生物科技有限公司生产。

3.2 疗效标准参照《肩袖损伤的诊断、治疗和康复》[8]拟定。治愈:无疼痛,功能恢复正常;显效:疼痛偶发,功能基本恢复,CMS评分减少率>60%;有效:疼痛明显减轻,功能部分改善,CMS评分减少率为30%~60%;无效:疼痛、功能均无改善,CMS评分减少率<30%。采用尼莫地平法计算CMS评分减少率。CMS评分减少率=(治疗后CMS评分-治疗前CMS评分)/治疗前CMS评分×100%。

3.3 统计学方法运用SPSS 25.0软件进行数据统计分析。计数资料采用χ2检验,等级资料采用Ridit分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示,满足正态分布和方差齐性,组间比较使用独立样本t检验,组内比较使用配对样本t检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

3.4 治疗结果

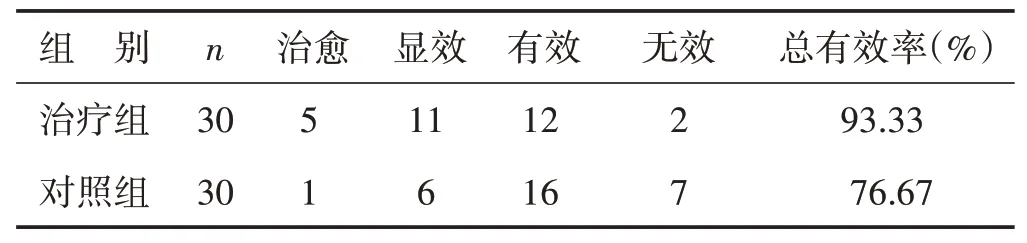

3.4.1 两组疗效比较治疗组总有效率为93.33%,对照组为76.67%,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组疗效比较 (例)

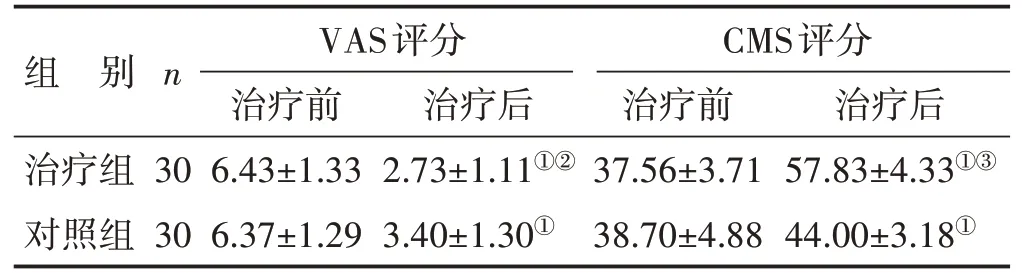

3.4.2 两组治疗前后VAS、CMS评分比较两组治疗后VAS评分均较治疗前降低(P<0.01),CMS评分均较治疗前提高(P<0.01),且两组治疗后VAS、CMS评分比较,差异均有统计学意义(P<0.05或P<0.01),见表2。

表2 两组治疗前后VAS、CMS评分比较(分,±s)

表2 两组治疗前后VAS、CMS评分比较(分,±s)

注:与同组治疗前比较,①P<0.01;与对照组治疗后比较,②P<0.05,③P<0.01

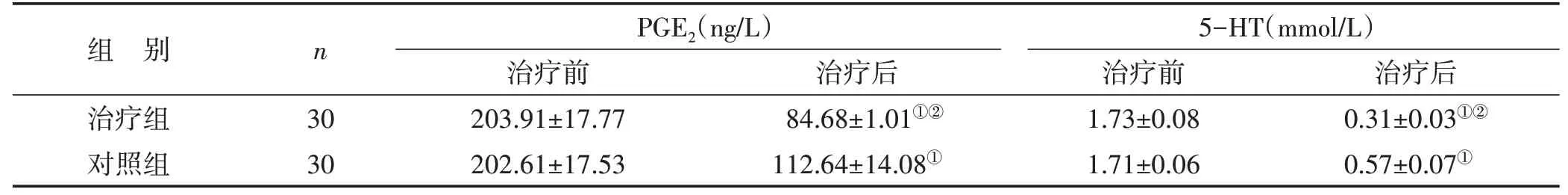

3.4.3 两组治疗前后血清PGE2、5-HT水平比较两组治疗后血清PGE2、5-HT水平均较治疗前明显改善(P<0.05),且治疗组优于对照组(P<0.01)。见表3。

表3 两组治疗前后PGE2、5-HT水平比较 (±s)

表3 两组治疗前后PGE2、5-HT水平比较 (±s)

注:与同组治疗前比较,①P<0.05;与对照组治疗后比较,②P<0.01

4 讨论

肩袖损伤这一概念最早由Smith提出,其临床症状主要包括肩关节疼痛、功能障碍、肩周肌肉萎缩或无力等,肩袖的解剖结构是其容易发生损伤的重要内在因素[9]。肩袖损伤的患病率与年龄、性别有一定相关性。研究表明,随年龄的增长,此疾病发生率呈上升趋势,40~50岁是肩袖损伤高发年龄段[10-11],一旦发生肩袖损伤,患者肩部疼痛,活动障碍,严重影响生活质量,如果没有及时干预,到后期易产生肌肉萎缩无力。

中医学中并无“肩袖损伤”病名,将其可归类为“筋伤”“肩凝”范畴。认为其主要病机为经筋闭阻,失于濡养,邪气、瘀血滞留于经脉,气血运行不畅而致屈伸不利,不通则痛;气血不周,饮食偏嗜,七情内伤,筋脉失养,不荣则痛[12]。浮针疗法是传统针灸与现代医学结合的产物,由符仲华教授首创。浮针疗法使用一次性浮针工具,在局限性病痛周围的皮下疏松结缔组织进行扫散操作。当浮针进行患肌的扫散运动时,产生的机械力可使疏松结缔组织发生结构改变,并使得其在压电效应作用下释放出生物电,疏松结缔组织高效率地将生物电传导到病变组织时,产生反压电效应,改变细胞内的离子通道,调动人体内在的抗病机制,从而缓解疼痛[13-14]。Maitland关节松动术由澳大利亚治疗师Maitland所创,是治疗骨骼肌肉系统功能障碍的重要诊疗技术,通过不同的操作手法,改变关节面内的微小活动,增大关节的活动范围,关节活动发生改变可促进患侧关节液的流动,减少肩关节局部组织的粘连,增加关节软骨与软骨盘无血管区的营养供应,使得肩关节活动改善,屈伸有利。因此,浮针结合Maitland关节松动术对改善肌肉、关节疼痛,提高肩关节活动能力有显著疗效[15]。

本研究表明治疗组采用浮针联合关节松动术治疗肩袖损伤在VAS评分、CMS评分及PGE2、5-HT水平等方面的改善均优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05或P<0.01)。浮针疗法通过扫散作用于疼痛的皮下疏松结缔组织,可改善局部血液微循环,加快软组织修复过程,5-HT与PGE2等致痛物质含量也相应降低,能有效缓解患者的疼痛[16],此外,通过浮针扫散治疗可使局部细胞恢复再生,使患肌重新回到松弛且充满血氧的状态,恢复肌肉的功能活动[17],因此患者治疗后肩部活动功能较治疗前明显改善。

本研究应用浮针疗法配合Maitland关节松动术治疗肩袖损伤患者,将针灸与现代康复手法相结合,取得了满意疗效,且综合疗法明显优于单一疗法,值得临床推广运用。未来可开展大样本、多中心的随机对照研究,选择更多具有临床意义的客观实验室及病理指标进行观测,证明浮针疗法的科学性,为临床治疗肩袖损伤提供更高效、安全、快捷的技术。