徐州市医学生主观幸福感现况及其影响因素分析

2021-11-11孙兴盛韩晓平江苏省徐州市云龙区疾病预防控制中心000徐州医科大学

孙兴盛 韩晓平 江苏省徐州市云龙区疾病预防控制中心 000; 徐州医科大学

大学生活是一种全新的生活体验,面对人际交往、学习压力以及生活环境等方面的改变,部分大学生适应能力较弱,容易滋生心理健康问题,不利于身心健康发展。主观幸福感是指个体对自身生活质量在情感和体验方面的主观评价,是衡量个体生活质量好坏的重要心理学参数。既往研究发现,大学生主观幸福感与心理韧性呈正相关[1],低水平的主观幸福感容易放大学生的负性情绪,降低其心理韧性水平,引起学业倦怠感,直接影响大学生的职业规划[2]。此外,主观幸福感作为心理健康的重要组成部分,其对学习动机、生命意义也具备正向的预测作用[3],有助于学生树立积极心理品质,促进人格健全发展。医学生具有学业负荷重、就业竞争压力大等特点,李宁宁等[4]调查显示,每年约3%的医学生因心理问题选择休学,国内医学生心理健康水平远低于同龄大学生,是亟须开展心理干预的高危人群。为了解本地区医学生主观幸福感现况,本研究于2019年5—10月随机抽取徐州医科大学400例大学生参与问卷调查,了解医学生主观幸福感现况,并分析其影响因素,为提高医学生主观幸福感水平,促进其身心健康发展提供依据。

1 对象与方法

1.1 调查对象 于2019年5—10月,采用随机抽样,在徐州医科大学在校学生中发放调查问卷416份,回收有效问卷400份,问卷有效率96.15%。

1.2 方法 采用自行设计的问卷对学生进行现场调查。问卷内容主要包括:(1)医学生基本情况:主要包括年级、专业背景、性别、BMI指数、锻炼频率、每月生活费、准备考研、生源地、担任学生干部、留守经历、独生子女、家庭经济水平、家庭环境、自评健康状况;(2)总体幸福感量表:采用段建华改编的总体幸福感量表(General Well-Being Schedule,GWB),共计6个因子18个项目。全国常模男性(75±15)分,女性(71±18)分,该量表的Cronbach’s α系数为0.881。(3)社会支持量表:采用肖水源教授编制的社会支持评定量表(Social Support Rating Scale, SSRS),共计3个维度,10个条目。得分越低,社会支持越差。总分“≤22分”为低水平,“22~44分”为中等水平,“45~66分”为高等水平。该量表的Cronbach’s α系数为0.89;(4)自我效能量表:采用张建新和Schwarzer教授编制的中文版一般自我效能量表(General Self-Efficacy Scale,GSES)。该量表共10个项目,得分越高,提示自我效能感越高。总分“<20分”提示自我效能低;“20~30分”提示自我效能中等水平;“>30分”提示自我效能高等水平。该量表Cronbach’s α系数为0.87。

1.3 统计学方法 回收问卷,双人录入数据,使用SPSS19.0软件进行数据处理。数据描述方法包括频数、百分比、均数、标准差;单因素分析采用t检验或方差分析,多因素分析采用多元线性逐步回归。P<0.05提示差异有统计学意义。

2 结果

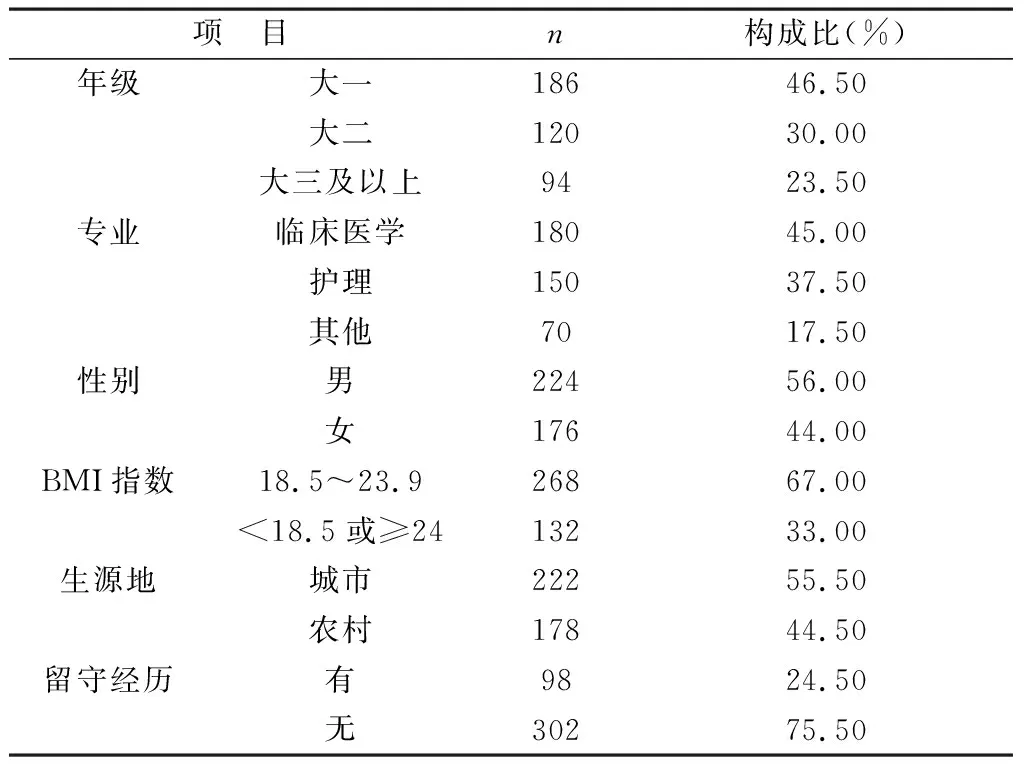

2.1 医学生基本情况 本次共调查医学生400例,医学生主观幸福感均分为(75.58±5.66)分,总体处于中等水平。其中男性主观幸福感得分为(75.10±5.88)分,与全国男性常模比较无显著差异(P>0.05),女性得分为(76.18±5.32)分,高于全国女性常模(P<0.05)。学生基本情况见表1。

表1 研究对象一般特征

2.2 医学生主观幸福感单因素分析 单因素分析显示,不同锻炼频率、担任学生干部、留守经历、社会支持水平和自我效能水平的医学生主观幸福感得分差异存在统计学意义(P均<0.05),不同年级、专业背景、性别、BMI指数、每月生活费、准备考研、生源地、独生子女、家庭经济水平、家庭环境以及自评健康状况的医学生主观幸福感得分无统计学差异(P均>0.05),见表2。

表2 医学生主观幸福感单因素分析分)

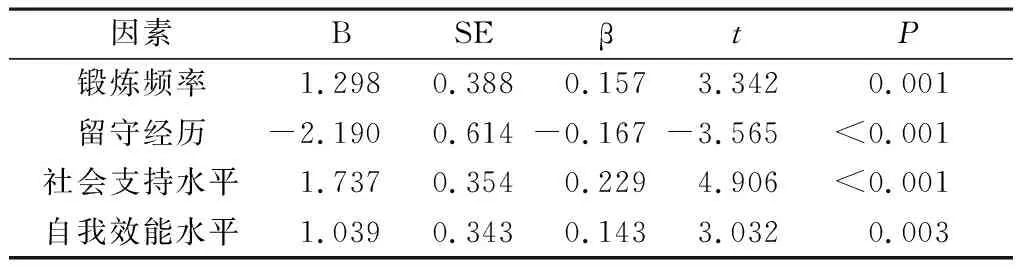

2.3 医学生主观幸福感多元线性回归分析 根据单因素分析研究结果,以主观幸福感得分作为因变量,将锻炼频率、担任学生干部、留守经历、社会支持和自我效能5项指标作为自变量,进行多元线性回归分析,结果显示,锻炼频率高、社会支持水平高、自我效能水平高的医学生主观幸福感得分越高,有留守经历的医学生主观幸福感得分较低(P均<0.05)。见表3。

表3 医学生主观幸福感多因素分析

3 讨论

医学生是一群比较特殊的社会群体,其大学生活正处于职业规划的关键阶段,具有学习压力重、专业导向要求高等特点,学习过程中遭遇的各种压力源较多,是发生心理障碍的高危人群,有调查显示近30%的医学生存在心理问题[5],严重影响其生活质量。主观幸福感作为反映个体积极心理程度的重要指标,研究发现大学生的主观幸福感与积极心理资本水平呈正相关[6],高水平的主观幸福感有利于促进大学生心理健全发展。医学生的身心健康水平与未来中国医疗事业的发展息息相关,了解医学生主观幸福感现况及其影响因素,有利于早期开展有针对性的预防措施,改善医学生心理状况,促进医疗事业蓬勃发展。

本次调查显示,医学生男性得分为(75.10±5.88)分,与全国男性常模比较无显著差异,女性得分为(76.18±5.32)分,高于全国女性常模,医学生主观幸福感平均得分为(75.58±5.66)分,低于李凤华等[7]调查结果,提示医学生主观幸福感水平较低,学校及相关预防保健部门应积极开展有针对性的心理干预措施,防止医学生心理健康问题进一步加剧。分析其原因可能是:(1)较非医学专业大学生而言,医学生学业课程多,专业导向和学历要求高,就业竞争压力大,医学生承受的心理负荷较重,滋生负面情绪的风险更高,容易影响学生的积极心理感受能力,导致医学生主观幸福感水平下降。(2)受专业、个人性格等因素影响,部分医学生做事相对保守和沉稳,参加的组织活动较少,社交能力较弱,遭遇负性事件时,可获得的外界支持途径较少,无法及时舒缓负性事件带来的消极影响,从而影响其主观幸福感体验。因此,医学院校应重视医学生综合实力的全面发展,进一步优化课程结构,缓解学生的学习压力,鼓励学生积极参加学校或院系组织的课下活动,丰富学生的业余生活,促进人格健全发展。

体育锻炼能够增强个人的体魄,减轻疲惫感。合适的锻炼频率还能够调节个体的主观情感体验,显著降低其负面情绪,有助于培养个体积极应对负性事件的自信心和勇气[8]。本次调查显示,医学生体育锻炼频率较低,其中36%的学生没有定期锻炼的习惯,不同的锻炼频率是影响医学生主观幸福感得分的独立因素,其中医学生锻炼频率越高,其主观幸福感得分越高。分析其原因可能包括:(1)学生锻炼频率越高,提示其主观能动性越好。当学生遭遇各种压力源时,经常锻炼的学生会更善于积极寻求外界的援助,尽可能将各种压力源对自己生活的影响降到最小化,及时缓解内心不适感,避免负面情绪带来的消极情感体验。(2)随着学生锻炼频率增加,提示其自我约束能力较强,正确的行为认知度较好,有助于提高学生的自信心水平以及增加其正性的情感体验,从而增强其主观幸福感体验。因此,学校应积极开展体育相关活动,鼓励学生定期参加体育锻炼,使其意识到体育锻炼的必要性。

2013年全国调查显示,留守儿童总数近6 000万,且人数呈逐渐上升趋势[9]。随着年龄增长,继续学业的留守儿童逐渐演变为有留守经历的大学生。留守经历主要是指大学生青少年时期(年龄≤16岁)父母双方或一方离开家乡外出打工,至少持续半年以上只能由单亲、长辈或亲戚等人照顾的经历。童年的留守经历会对个体成年后的心理健康发展产生不利影响。庞锐等[10]Meta分析显示,有留守经历的大学生心理健康SCL-90各方面评分均高于无留守经历的大学生。宋淑娟等[11]研究发现,有留守经历的成年个体,其心理韧性水平显著下降,面对各种压力源的适应能力减弱,更偏向选择消极的应对方式处理负性生活事件。本研究结果显示,24.50%的医学生青少年时期有留守经历,留守经历与医学生的主观幸福感得分密切相关,其中有留守经历的学生,其主观幸福感得分较低。分析其原因可能是:青少年时期的留守经历,可能造成子女与父母的情感亲密程度下降,学生内心安全感、归属感水平较低,更容易发生自卑、敏感等负性情绪。大学生活中学生遭遇心理应激时无法及时获取来自亲人的情感慰藉,造成学生回避问题或选择消极的应对方式面对各种压力源,从而加剧心理问题,造成主观幸福感体验变差。因此,高校应加强对有留守经历的大学生心理健康教育工作,改善其主观幸福感水平,完善其身心健全发展。

社会支持主要反映个体在物质和精神层次获得的来自外界不同渠道的各种援助总和。高水平的社会支持能够减少负性事件对个体的不良影响,显著改善个体的生活质量。曹蕾等[12]研究显示,个体的社会支持各维度评分与心理韧性评分均呈正相关,个体获得的社会支持水平越高,其面对压力源的心理抗压能力越强。谭东等[13]调查发现,医学生社会支持水平与学业倦怠呈正相关,高水平的社会支持能够明显缓解学生的学业倦怠感,减轻其身心疲惫的心理状态。本次调查显示,社会支持水平与医学生主观幸福感得分密切相关,随着学生获得的社会支持水平升高,其主观幸福感得分呈逐渐上升趋势。分析其原因可能是:(1)当医学生获得的社会支持水平较高,提示其获取外界各种援助的途径较多。学生遭遇各种负性事件时,其社会支持水平越高,越能及时获得足够的来自社会或组织等渠道的物质和精神支持,有利于激励学生采取积极的应对方式面对困境,减弱心理应激反应强度,舒缓内心不良情绪,从而获得良好的主观幸福感体验。(2)医学生学业压力较大,学业倦怠感重,高水平的社会支持能够增强学生的自信心,端正学生的学习态度,减轻其学业倦怠程度,从而提高其主观幸福感水平。因此,高校应积极评估学生社会支持获得情况,及时给予相关的物质和精神支持,增强其积极的情感体验。

自我效能主要是指个体对自身能否完成某一特定目标的预估能力。韩琴等[14]研究发现,大学生自我效能水平与其生活满意度呈正相关,自我效能水平越高,对自身生活状态的主观评价越好。张玲玲[15]调查显示,大学生自我效能与应对方式存在相关性,自我效能水平高的学生,会选择积极的应对方式解决各种压力源。本次调查显示,医学生自我效能水平与其主观幸福感得分密切相关,自我效能水平高的学生,其主观幸福感得分越高,与李凤华等[7]研究类似。分析其原因可能是:自我效能主要反映个体克服困境的信念,代表一种积极的心理学行为。自我效能高的学生拥有的信念感更强,自我期望水平高,具备更多的坚毅品质,更会善于采取积极的应对方式或寻求外界支持妥善处理负性事件,将负面情绪对自身生活的影响降到最低,生活满意度较高,自身的主观幸福感体验较强。因此,高校心理健康教育工作应重视学生自信心的培养,树立学生积极、乐观的品质,提升其自我效能感,改善学生的主观幸福感。

综上所述,徐州市医学生主观幸福感水平有待改善,不同的锻炼频率、留守经历、社会支持以及自我效能水平是影响学生主观幸福感得分的主要因素。高校应加强对医学生的心理健康教育工作,根据其分布特征,及时采取有针对性的心理干预措施,提高学生主观幸福感水平,促进其身心健全发展。