高昌、龟兹回鹘风格佛教遗址中的地狱图像

2021-11-11李瑞哲

李瑞哲

(西北大学 艺术学院,陕西 西安 710127)

高昌与龟兹回鹘风格的佛教遗址中,六趣轮回图 (samsāra)是经常出现的画面,画面着重表现地狱场面,与敦煌石窟中发现的十王图像有相似之处。美国学者太史文(Stephen F.Teiser)对库木吐喇第75窟的生死轮回图进行了假设和推断,并根据题记认为是回鹘时期 (10-11世纪)开凿的禅窟。①Stephen F.Teiser.Reiventing the Wheel:Paintings of Rebirth in Medieval Buddhist Temples,Seattle,University of Washington Press,2006.pp.146-158.日本学者森美智代 (Mori Michiyo)对库木吐喇第75窟的生死轮回图以及题记进了研究,注意到题记中的 “八洛水”,认为与《阿毗达磨俱舍论》有关,还与在当地出土的《梵文禅定修习要法》(Yogalerhbuch)中描绘的禅观思想有关。②[日]森美智代《クムトラ石窟第七五窟の壁画主题のにいて:ウイグル期龟兹佛教の一侧面》,《美术史研究》(50),2012,第125-146页。最近日本学者山部能宜 (Nobuyoshi Yamabe)利用高科技手段对第75窟题记中的主题四无量观、阿毗达磨的宇宙论和密教的观想等内容进行了分析研究,认为该窟左右侧壁的两个轮与藏传密教的生死轮有联系。③[日]山部能宜、赵莉、谢倩倩《库木吐喇第75窟数码复原及相关壁画题材及题记研究》,李肖主编《丝绸之路研究》第1辑,北京:生活·读书·新知三联书店,2017年,第225-250页。桧山智美 (Satomi Hiyama)对南亚、东南亚以及中亚的地狱图像进行了研究,已经注意到了有关高昌、龟兹的地狱壁画内容。①[日]桧山智美《南、东南及び中央アジアにおける地獄の表象》,野元晋编《地狱を描く——宗教思想の绘画表现:エーラシアの東と西2》,庆应义塾大学EIRI《15-17世纪における绘人り本の世界的比较研究の基盘形成》研究会2014年度成果论文集1,2014年,第15-47页,尤其是第25-26页。龟兹库木吐喇回鹘风格的石窟在壁画上则表现地域变、地藏菩萨等内容,回鹘佛教深受中原大乘佛教的影响,唐代初期《地藏菩萨本愿经》与《大乘大集地藏十轮经》的翻译,极大地促进了地藏菩萨信仰的流行。有关回鹘文地藏菩萨 (K itigarbha)的经典以及《十王图》写本在高昌的发现证明了佛教与摩尼教在十王观念及冥府思想方面存在着关联。本文认为高昌与龟兹的地狱图像不仅在表现主题上与摩尼教的冥府思想密切相关,而且在绘画布局与形式上也与摩尼教冥府图相似。摩尼教中也有地狱的观念,摩尼教曾为高昌回鹘王国的国教,该教从很早就开始吸纳在西域流行的佛教思想,而且还吸收了符合摩尼教的地狱救赎思想,并进一步强化和发展,对龟兹回鹘风格石窟壁画产生了影响。本研究对了解高昌、龟兹回鹘时期地狱图像的特点以及在这两地流行的原因,有一定的意义。

一、高昌回鹘时期的地狱图像

地狱思想 (Naraka)原产生于印度,为 “五道 (六道)”中的 “恶道”之一,古印度的 “地狱观念”在佛教没有产生之前就已经存在,在早期印度的《梵书》和《奥义书》中就已出现。②[德]韦伯著,康乐、简惠美译《韦伯作品集》(10),《印度的宗教:印度教与佛教》,桂林:广西师范大学出版社,2005年,第226-227页。尤其是在古印度的《奥义书》中,天堂地狱之说形渐复杂,如其中言诚者生天上,作诳者入地狱。③汤用彤《印度哲学史略》,北京:中华书局,1988年,第17页。《黎俱吠陀》中就有对 “阎罗王”(Yamarakmas)的描述,其谓阎罗负责 “死道”,但仅统治幸运之死者。④汤用彤《印度哲学史略》,第4页。“管理死鬼之王阎罗”,⑤黄心川《印度哲学史》,北京:商务印书馆,1989年,第36页。其惩罚罪恶之说,则是后来所增。作为整个救赎理论之基础的教义,亦即灵魂轮回与因果报应。

与佛教同时代并存的耆那教 (Jaina),也存在轮回地狱思想。奢那教认为天神人类均入轮回,宇宙无始无终,世间为苦乐场所,并分世间为三大部:一天所居,一人所居,一为地狱。⑥杜斗城《〈地狱变相〉初探》,《敦煌学辑刊》1989年第1期,第73页。这是将世间分为天、人与地狱三部分。佛教兴起以后,吸收了以前其他教派的很多思想,“地狱思想”也是其中之一。在早期的小乘佛典中,就有完整的地狱体系,小乘佛教的主要思想 “因果报应” “五道轮回”,与地狱有密切关系。早期经典《长阿含经》卷七列出十恶,地狱为欲界众生造十恶者最后的归宿地。“诸沙门、婆罗门各怀异见,言诸有杀生、盗窃、邪淫、两舌、恶口、妄言、绮语、贪取、嫉妬、斜见者,身坏命终,皆入地狱”。①[后秦]佛陀耶舍共竺佛念译《长阿含经》卷7,《大正藏》,第1册,第43a页。安息沙门安世高,曾译了三部有关地狱的佛籍,即《佛说十八泥梨 (地狱)经》《佛说罪业报应教化地狱经》《佛说鬼问目连经》,尤其是《佛说十八泥梨经》详尽地介绍了 “十八地狱”的名称、用途以及 “恶人”在各地狱中所受的种种 “苦刑”。随后,地狱观念随着佛教的发展而日趋完善,地狱思想传入中原又与汉民族的生死观念揉合在一起,敦煌莫高窟盛唐到中唐的一些石窟开始出现《地狱变》,到了中、晚唐以后,这种绘画题材传入高昌。

20世纪初,德国探险队在吐鲁番胜金口第7号寺庙带有回廊的大型佛殿中发现了两处地狱图像,一幅位于右回廊 (南)的右 (南壁)墙上,长61厘米,宽28.5厘米,这幅画用深浅不同的黄色,画出了一些褐色头发、骨瘦如柴的人物,他们被迫坐在或躺在地面的尖桩子上。另一幅描绘了五个饿鬼以各种姿态忍受痛苦,德国的勒柯克(Albert von Le Coq)曾记录了在这个画面的下方,还绘有七个瘦骨嶙峋的饿死鬼,他们的头发都长着古怪的发型,分为灰蓝、红、绿各色,朝不同的方向飘动;赤裸的身上只围着一条腰布;跪着祈祷,大张着嘴,做出一种叫苦连天的表情,眼神充满了恐惧,望着画面左下角的佛像 (图1)。②[德]勒柯克著,赵崇民译、吉宝航审校《高昌——吐鲁番古代艺术珍品》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1998年,第72页。画面不见轮回图中的其他几道,而是着重表现 “三恶道”中的饿鬼道。

图1 图1 吐鲁番胜金口7号寺庙里的饿鬼形象

高昌故城遗址α寺院保存60厘米宽、68厘米高的彩绘麻布画下半部分,主要人物形象是地藏王菩萨或观音菩萨,下面部分是地狱景象和饿鬼形象 (图2)。③[德]格伦威德尔著、管平译,新疆文物考古研究所、吐鲁番研究院编著《高昌故城及其周边地区的考古工作报告 (1902-1903年冬季)》,北京:文物出版社,2015年,第60页,图版九。画面中可以清楚地看到地狱中有人在火中燃烧。在胜金口寺院遗址第6号建筑的后墙C处壁画,“左边壁画……画面上表现的是一个祈祷男人的形象 (头部和胸部已经破坏),恭顺地站在地藏王前。地藏王菩萨,即佛教中地狱的最高神……。另一边……画面上还可以看到一个身穿铠甲骑马奔驰的人物形象,在他前面有两个在火焰中的饿鬼”。①[德]格伦威德尔著、管平译,新疆文物考古研究所、吐鲁番研究院编著《高昌故城及其周边地区的考古工作报告 (1902-1903年冬季) 》,第164、154页。胜金口寺院遗址第10号建筑中的 “壁画是一尊千手观音像,周围环绕着崇敬的人物形象,显然应该是供养人的家庭成员,旁边还要一颗怪诞的、被火焰缠绕着的饿鬼形象”。值得注意的是,高昌回鹘时期的佛教寺院中,最常见的是千手观音和地藏菩萨,并在壁画中出现地狱变的内容。

图2 图2 高昌故城遗址α寺院地狱、饿鬼道

高昌回鹘时期古城Ⅲ寺内有地狱图壁画,画面中的人物正在火中忍受着煎熬。②[英]安德鲁斯 (Fred H.Anderews)《中亚古代佛教壁画图录》,Ⅺ.KaO.Ⅲ.O21。参见孟凡人、赵以雄、耿玉琨编绘,吐鲁番地区文物中心主编《高昌壁画辑轶》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1995年,第89页,图90。柏孜克里克石窟高昌回鹘时期的第8窟 (吐鲁番文管所编号18窟)主室右壁绘有六道轮回图,高1.75米、宽1米,上方绘诸趣细部:天道、人道、阿修罗道、畜生道、饿鬼道,下方分为6个部分,绘有地狱道的多个场面 (图3)。③[德]阿尔伯特·冯·勒柯克、恩斯特·瓦尔德施密特著,管平、巫新华译《新疆佛教艺术》,乌鲁木齐:新疆教育出版社,2006年,第299-300页。画面有回鹘文榜题,时代在公元9世纪中叶至12世纪。从画面看,其过度地宣扬地狱道,应与地狱观念在当地的流行有很大关系。

图3 柏孜克里克第8窟(吐鲁番文管所编号18窟)主室右壁地狱图

吐鲁番大桃儿沟石窟德国探险队编号第5窟,在前室与主室之间的门道里,在朝向主室那一侧入口上方,下半部分保存着地狱图,在前室与佛殿之间的拱门里,在朝向佛殿那一侧的入口上方,有一幅表现投生转世的壁画。画面中央可看到一朵莲花,莲花上有一圆盘,圆盘上写着“心”字。圆盘的上方有向上放射的光芒,照耀着另外一朵已毁坏的莲花。在下方莲花的右边,有一比丘跪在莲花上祈祷;左边为一佛。在比丘的上方,有向上放射的光芒,这道光芒越过比丘的头部向远处变得越来越宽,光芒里画着简化了的地狱形象:一口立于火焰中的三腿锅,锅前面有一牛头妖怪手执一根搅拌棍。画面表示的是下地狱,德国学者格伦威德尔认为画面中的比丘是目犍连(Maudgalyāyana),根据画面,与目犍连于阿鼻地狱救母的故事有关,由于佛陀的祈祷相助,同时,其命运也由于目犍连的祈祷而得以避免。①[德]格伦威德尔著,赵崇民、巫新华译,贾应逸审校《新疆古佛寺》,北京:中国人民大学出版社,2007年,第379-380页。在画面的另一侧,也有一道光芒越过佛陀头部。光芒中有一匹背向光芒而行的马 (图4)。后面这道光线表示的是转世为牲畜,但由于佛陀祈祷相助而使这种转世得以免除。六道由静思禅修者心中而生,心为理性思维和思想之源,整个世界就是 “唯心”的,在佛教中,个人意识和整个世界在本质上是相同的,所有的生死都由心所生,这与佛教强调所谓由心来主宰生死轮回的观念相一致,心不仅涅槃之源,也是众生轮回转世之源。莲花绘出 “心”并绘出几道墨线,在墨线中绘出轮回图,与龟兹库木吐喇第75窟禅坐僧人在从腹部钵中放出墨线并绘出轮回图像,在表现形式与性质上具有一致性。

图4 吐鲁番大桃儿沟石窟第5窟门道侧壁上的地狱图

格伦威德尔编号的柏孜克里克第6窟 (吐鲁番文管所编号第16窟),后室正壁绘说法图与涅槃图,涅槃图中出现地狱场景,令人感兴趣的是一个镀金圆盘,上边画有人物 (图5)。这片圆盘原先由一个多臂天神拿在一只手里,他属于涅槃图中的人物,原先立于涅槃佛上方后壁前边。此圆盘有装饰边缘,并绘有阿鼻地狱。保存着的画面有一口锅,放在火上,可以看到煮沸的水中有头颅,一个牛头鬼用一根长棍子在锅里搅水。推断下部应该绘有一个马面小鬼也在搅水。②[德]格伦威德尔著,赵崇民、巫新华译,贾应逸审校《新疆古佛寺》,第442页。画面中牛头捣搅者与木头沟3号遗址佛殿入口门壁上的下半部分保存的地狱图捣搅者很相似。

图5 柏孜克里克第6窟 (吐鲁番文管所编号第16窟)后室正壁涅槃图中的地狱变

地狱道是五道 (六道)轮回中图的一道,高昌回鹘时期的轮回图表现形式多样,多表现 “三恶道”,并着重表现地狱道与饿鬼道中可怕的场景,呈现出强烈的地方性特点。高昌回鹘佛教深受汉地佛教的影响,信仰以大乘思想为主,其地狱观念也是直接来源于中原地区流行的地狱思想。

二、龟兹回鹘风格石窟中的地狱图像

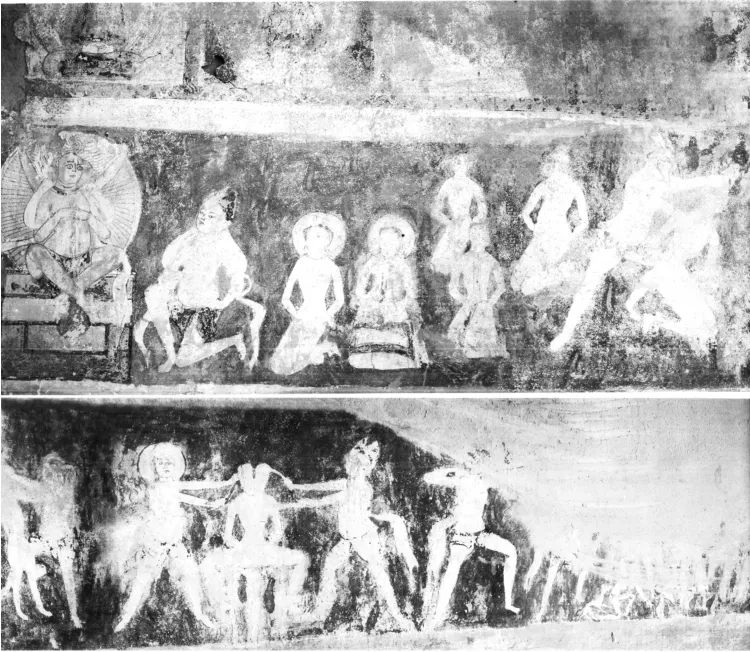

库木吐喇第75窟为单体方形纵券顶窟,正壁中部绘一沙门形坐禅的僧人,双手捧一敛口鼓腹钵,由钵内引出数条墨线连接左右两侧六道轮回的画面 (图6),①新疆龟兹石窟研究所编《库木吐喇石窟内容总录》,北京:文物出版社,2008年,第246页。左右两侧各有三幅画面,似乎表现坐禅僧人周围的六道轮回,两边的饿鬼道、畜生道、地狱道、天道、人道和阿修罗道 (Asura)等场面较明确。畜生界榜题作:“……畜生……」为……」”。②梁志祥、丁明夷《新疆库木吐喇石窟新发现的几处洞窟》,《文物》1985年第5期,第3页;庄强华《库木吐喇石窟总序》,《中国石窟·库木吐喇石窟》,北京:文物出版社,1992年,第272页。既然确定了 “畜生”两字,这个画面无疑表现的是畜生道。在其上方,有一个沸鼎,顶下有火焰,鼎上有人头,旁边有一个手持三叉戟的长角恶魔,根据《佛说观佛三昧海经》卷五记载:“狱卒头上有八头牛,一一牛头有十八角。”③[东晋]佛陀跋陀罗译《佛说观佛三昧海经》卷5,《大正藏》,第15册,第668c页。此画面表现的是地狱道场景;画面中绘有两身骨瘦如柴、在火中挣扎的人物,表现的饿鬼道的画面;在此画面的上方,绘有四身站立人物,应为人道;在人道上方,绘有须弥山,两侧隐约可见日、月,山顶上可见一座宫殿,推测为阿修罗攻击帝释天的场景,为阿修罗道。④马世长《库木吐喇的汉风洞窟》,《中国石窟·库木吐喇石窟》,北京:文物出版社,1992年,第211页。画面中有须弥山与天宫,但此六道轮回图并非圆轮形式,而是较多地呈现出西域图像的形式。任平山先生将第75窟相关图像与敦煌写本P.2649V对照,将石窟正壁所绘大型壁画定名为《腹海乳注图》,认为是表现僧人密修禅定时的奇特观想画面,此观点可备一说。⑤任平山《库木吐喇第75窟——敦煌写本P2649V的龟兹图现》,《美术研究》2016年第5期,第12-19页。但是通过细看,发现坐禅僧人胸前所托之物为钵,而并非敦煌文书(P2649V)描写 “先小腹想一乳海……变成月轮大毗楞迦宝珠”,实际上,正壁下部的榜题比较复杂,囿于题记的漫漶不清,各家著录多有差异。⑥晁华山《库木吐喇石窟初探》,《中国石窟·库木吐喇石窟》,北京:文物出版社,1992年,第183页;马世长《库木吐喇的汉风洞窟》,《中国石窟·库木吐喇石窟》,第212页;梁志祥、丁明夷《记新发现的几处洞窟》,第227-229页;贾应逸、买买提·木沙《历史画廊——库木吐拉壁画研究》,《中国新疆壁画全集·库木吐拉》,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,沈阳:辽宁美术出版社,1995年,第18页。在2008年新疆龟兹石窟研究所在做库木吐喇石窟内容总录时,能释读出来的文字则更少。张总教授曾对榜题中出现的文字与佛经进行了比对研究,认为壁画中的地狱、饿鬼、畜生三恶道都清楚无误,图像中虽有须弥山与天宫,尽管阿修罗的形象常与此相联系,但从现在图式中还难以辨别出阿修罗的特征,他认为该图像为五趣轮回。⑦张总《龟兹壁画二题》,新疆龟兹学会编《龟兹学研究》第5辑,乌鲁木齐:新疆人民出版社,2012年,第297页。回鹘人在龟兹的佛教信仰应为大乘佛教,第75窟为六道轮回更能符合当时的实际情况。马世长先生根据坐禅僧人周围的轮回画面,推测正壁正中的高僧应为地藏菩萨,地藏菩萨为六道之尊,教化、救赎六道众生。①马世长《库木吐喇的汉风洞窟》,《中国石窟·库木吐喇石窟》,第211-212页;马世长《库木吐拉的汉风洞窟》,新疆龟兹研究所编《龟兹佛教文化论集》,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1997年,第304-305页。而太史文教授则认为绘在墙壁上的图像是一个比丘形象。

图6 库木吐喇第75库主室正壁轮回图 (采自《中国石窟·库木吐喇石窟》,图178)

另外,更能引起重视的是,在坐禅僧人下方,正壁底端保存有一处大方形榜题。美国学者太史文根据正壁底端的榜题,提出两种推测:第一种,因在题记中出现轮 (盘),接近于高僧善无畏、一行翻译的《大毗卢遮那成佛神变加持经》和一行翻译《大毗卢遮那成佛经疏》中作观想对象的宇宙轮,这部经描述了六种类型的轮观想。第二种,他认为可能与在新疆的龟兹、焉耆等地曾发现的一种梵语冥想手册《梵文禅定修习要法》描述的观想有关,手册是用婆罗谜字母北吐火罗A语写成的,是由龟兹人根据流通于印度西北地区的经书改编而成,这部经第三章记载了有关冥想的六种要素,将地轮、金轮、水轮和风轮作为观想对象。②Stephen F.Teiser,Reinventing the Wheel:Paintings of Rebirth in Medieval Buddhist Temples.Seattle:University of Washington Press,2006,p.156,n.14第七章《慈心观》中,禅定者视图像化的宇宙如下:行者观八大地狱,各有十六眷属之处,为冰冷地狱。复遥观 (中佚)畜生、饿鬼及人道……[缺失]见 (行者)坐须弥山周围平台上,须弥山之上有欲界六天及色界四禅天的部众。③Dieter Schlingloff,Ein buddhistisches Yogalehrbuch,Berlin:Akademie-Verlag,1964,p.129.此经残片在塔里木盆地北缘的其他佛教遗址也有发现,说明此经在这一地区的十分流行。

日本森美智代 (Mori Michiyo)女士根据早年记录的题记中出现的 “八洛水”,④梁志祥、丁明夷《新疆库木吐喇石窟新发现的几处洞窟》,《文物》1985年第5期,第3页。认为相当于 “八洛叉水”,因玄奘翻译的《阿毗达磨俱舍论》卷十一中提到 “八洛叉水”的厚度,⑤尊者世亲造,[唐]玄奘译《阿毗达磨俱舍论》卷11,《大正藏》,第29册,第57a-b页。继而认为榜题中文字预示着《阿毗达磨俱舍论》中的宇宙论的思想,相应地,题记中暗示有说一切有部佛教派别的背景,并且也认为关于金轮、水轮和风轮的出现与都勒都尔·阿护尔 (Douldour-āqour)发现的《梵文禅定修习要法》密切相关。⑥[日]森美智代《クムトテ石窟第七五窟の壁画主题について:ウイダル期龟兹佛教の一侧面》,《美术史研究》(50),2012,第133-134页。德国学者迪特·施林洛甫 (Dieter Schlingloff)认为此经属于说一切有部。⑦Dieter Schlingloff,Ein Buddhistisches Yogalehrbuch,Berlin:Akademie-Verlag,1964-1966,pp.169-170.但是从经中所反映的教义和修行的具体方法来看,明显增加了新的方法和概念。①朱天舒《克孜尔第123窟主室两侧壁画新探》,《敦煌研究》2015年第3期,第9页。经中要求修行者在救度众生的使命完成以前,不入涅槃,与地藏菩萨完成救赎思想具有一致性,根据写经文字,可以断代在八至九世纪。

日本学者山部能宜博士使用高科技方法对第75窟的壁画与正壁底端榜题进行了复原研究,基于 “畜生”这两个字,他证实榜题与动物马的形象之间的关系,判断此榜题的背景是关于无穷世界以及众生在各种世界领域受苦的冥想。认为榜题中最接近的一行题记是辽代道殿的《显密圆通成佛心要集》中的文字,与密教密切相关。②[辽]道殿集《显密圆通成佛心要集》卷上,《大正藏》,第46册,第997c-998a页。在吐鲁番还发现了辽代高僧诠明 (10至11世纪)的作品,③Nobuyoshi Yamabe,“Yogācāra Influence on the Northern School of chan Buddhism”,庄国彬、 罗珮心编《佛教禅修传统:起源于发展》,台北:新文丰出版公司,2014年,第255-256页。并认为在塔里木盆地一带与辽代之间存在佛教文化与艺术交流的现象。另外,引起注意的是,左、右侧壁上的两个生死轮与西藏的生死轮极为相似,表明库木吐喇石窟与吐蕃之间存在着文化交流。④[日]山部能宜、赵莉、谢倩倩《库木吐喇第75窟数码复原及相关壁画题材及题记研究》,第239、第245-246页。龟兹回鹘风格石窟在图像艺术风格上也较多体现出与高昌柏孜克里克石窟相似的一些特点。龟兹库木吐喇第75窟轮回图像下部的题记最为复杂,但从正壁主尊胸部放射出的几道光带来看,与吐鲁番大桃儿沟石窟德国探险队编号第5窟门壁下半部分保存的地狱景象图在形式上相似。

笔者认为题记应该引起高度关注,题记中的 “四无量”与 “三千大千世界”在鸠摩罗什翻译的《禅法要解》中能找到相应的句子,“行者得此第四禅,欲行四无量心随意易得……问曰:行者云何得慈心无量?答曰:行者依四禅已,念一城众生愿令得乐。如是一国土,一阎浮提,四天下,小千国土,二千国土,三千大千国土,乃至十方恒河沙等无量无边众生,慈心遍覆皆愿得乐。”⑤[姚秦]鸠摩罗什译《禅法要解》卷上,《大正藏》,第15册,第290a页。通过 “四无量” “三千大千世界”等题记背景,壁画内容应该与梵汉禅修经典有关,正壁表现的应该是六道轮回壁画内容。总之,正壁上的题记与壁画是出自禅修经典,也与《阿毗达磨俱舍论》有关,并且还与密教因素有关。

龟兹森木塞姆石窟也开凿有回鹘佛教内容的石窟,如第39、40、44、45、46等窟,⑥霍旭初、赵莉、彭杰、苗利辉《龟兹石窟与佛教历史》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,第424页。第46窟 (饿鬼窟),石窟内出现回鹘供养人。右侧壁的大型说法图中出现地狱油锅的场面,一个作孽的人在地狱油锅里。在壁画艺术风格上,它与库木吐喇石窟的第16窟 (紧那罗窟)与38窟 (涅槃窟)相似,是向硕尔楚克 (Šor uq)石窟过渡的石窟。⑦[德]格伦威德尔著,赵崇民、巫新华译,贾应逸审校《新疆古佛寺》,第336页。根据德国学者格伦威德尔的记录,即 “属于受汉风影响的回鹘风格的绘画。”⑧新疆龟兹石窟研究所《森木塞姆石窟内容总录》,北京:文物出版社,2008年,第10页。从壁画内容、风格方面分析判断,该窟壁画属于第三种风格,即回鹘风格的石窟。

库车吐喇第9窟北甬道外侧壁西端绘一卢舍那佛立像,立像上部绘有 “三界六道”题材。该窟的年代较晚,属于回鹘风格的石窟。联系当时的历史背景及佛教的发展历史,回鹘风格的石窟大致估定在10至11世纪较为妥当。①马世长《库木吐喇的汉风洞窟》,《中国石窟·库木吐喇石窟》,第223页。这一时期龟兹的回鹘风格石窟是公元840年以后大量的回鹘人西迁并且控制了龟兹地区后所开凿或改建的,回鹘风格的石窟为公元9世纪中叶以后开凿的石窟,这在库木吐喇石窟与森木塞姆石窟表现得尤为突出。它们是此前安西大都护府时期开始出现的汉风石窟的延续和发展,在石窟壁画中可以清楚地看到这种继承、衔接的关系。

龟兹回鹘风格的石窟,属于中国内地大乘佛教系统。多为六道轮回内容中的一部分,出现审讯、受刑等场面,与高昌回鹘时期的壁画中出现的审讯或者受刑在内容上有相似之处。龟兹回鹘一度并入西州回鹘,龟兹与高昌的回鹘政权实现统一,两地的佛教趋向合流。龟兹回鹘风格石窟中的地狱图与龟兹早期的地狱变相有很大的区别,而与克孜尔晚期开凿的第227窟在布局上有相似之处。第227窟年代在公元9世纪后,②新疆龟兹石窟研究所《克孜尔石窟内容总录》,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,2000年,第254页。地狱图上下排列布局方式与高昌石窟中的地狱图接近,该窟壁画出现千佛,反映出大乘佛教思想。从中可以看出,时间上越晚,就越与回鹘时期流行的地狱变在构图上越接近。

值得一提的是,克孜尔第175窟 (诱惑窟)、80窟 (地狱油锅窟)、199窟 (魔鬼窟A)中也出现地狱图像。但这些克孜尔早期石窟中的 “地狱”图像,是说一切有部“因果观”“解脱观”的反映,应属于小乘佛教 “五趣”内容之一的 “地狱”观念,与龟兹回鹘风格中出现的 “地狱”图像在时间上相差较远,与龟兹回鹘风格石窟属于中原大乘佛教思想体系的 “六趣”轮回有所不同。

三、地藏菩萨救度思想的发展对高昌、龟兹回鹘佛教的影响

生死轮回图通常包括几个重要的组成部分:轮的中心部分绘有鸟、蛇、猪三种动物,分别代表贪欲、嗔恚、愚痴;环绕轮的中心有序地安排生死轮回的五道 (六道),天、人 (阿修罗)在上部,畜生、饿鬼、地狱则放在下部;轮回图的外部环绕安排十二因缘中缘起的各种图案;生死轮由无常大鬼用利爪抱住大轮外,还用嘴衔住大轮。安西榆林窟的轮回图比较忠实于经典,在其对面墙上绘的是关于律藏的目连地狱之行的故事。大足石刻宝顶山的轮回图是最具地方性的,与律藏中的记录相差太远,具有明显的地方特征。

地藏、十王图与地狱图在敦煌晚唐以后的石窟中十分流行,高昌回鹘时期的这些绘画与敦煌石窟的十分接近,吐鲁番高昌故城发现的回鹘文《十王图》(MIKⅢ6327)残件 (图7),德国的勒柯克认为画面上是一个阴间判官,①[德]勒柯克著,赵崇民译,吉宝航审校《高昌——吐鲁番古代艺术珍品》,图版47,第134页。人物中有头戴写有 “王”字的头冠,有审判桌案,前方摊开名薄卷的十王之一,其桌案与回鹘时期开凿的木头沟3号遗址佛殿入口门壁上的下半部分保存的地狱图中的桌案相同,也与英国斯坦因(Marc Aurel Stein)在敦煌获得的十王图经图中出现的桌案相似。罗世平先生说:“摩尼教经典中出现的‘地藏’、‘十王’、‘平等王’等汉泽名称,推断摩尼教亦重地狱冥府,与中国佛教信仰间有类似处,故地狱十王之中或许杂有摩尼教的因素。”②罗世平《地藏十王图像的遗存及其信仰》,《唐研究》第4卷,北京:北京大学出版社,1999年,第399页。摩尼教在唐代传入中原,由于其与佛教的密切关系,故在摩尼教中也有内地佛教的影子。

图7 吐鲁番高昌故城发现的回鹘文《十王图》(MIKⅢ6327)残件 (局部)

在敦煌发现的十王图中,判官的帽子上写有 “王”字,还有手持笏板的形象。冥间的判官是阎罗王,头戴王冠,审判场面充满血腥味,狱卒手持棍叉,击打戴着枷锁或脚镣,有时甚至撕扯亡者的头发。③Stephen F.Teiser,The Scripture on the Ten Kings and the Making of Purgaturt in Medieval Chinese Buddhism,Honolulu:University of Hawaii Press,1994,pp.179-195.

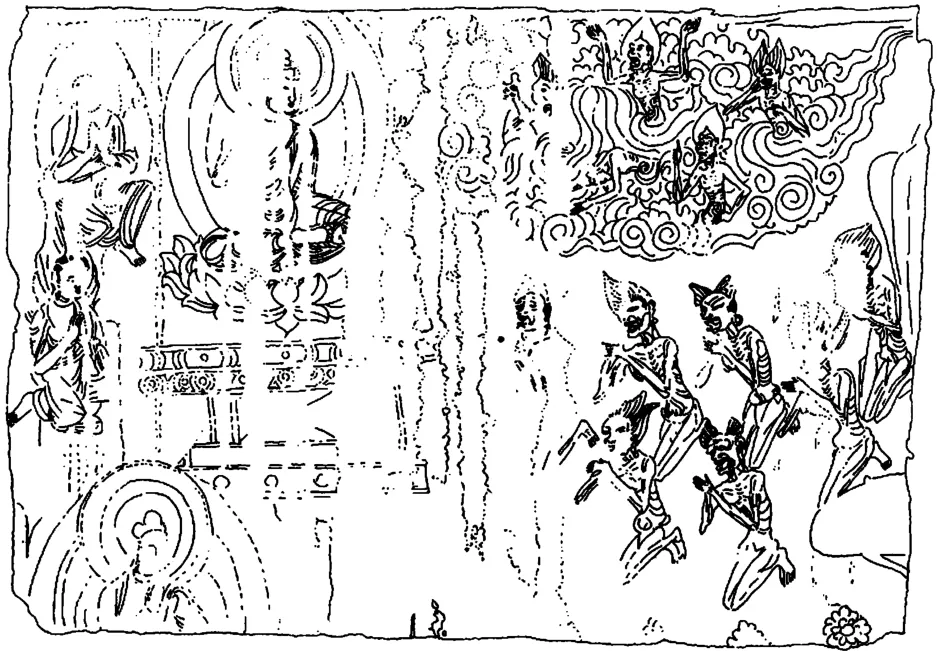

库木吐喇第79窟主室右侧壁保存壁画较多,④最早对第79窟研究的是庄强华先生,参见庄强华《库木吐拉第79号窟初探》,《新疆文物》1986年第1期,第75-79页。画面 “由下而上保存的是:一列20厘米高的红色墙基纹,向上是40厘米高通壁的地狱变连环画,连环画分为两个场面:外端是审讯场景,里端是受刑场景,连环画空白的背景上绘有星状分布的黑色火焰(图8a,图8b)。”⑤新疆龟兹石窟研究所编《库木吐喇石窟内容总录》,第254页。画面中地藏王交脚而坐,负责审讯。龟兹回鹘风格的石窟是公元10世纪以后大量的回鹘人西迁并且控制了龟兹地区后所开凿的石窟,这些石窟也是龟兹地区所开凿的最后一批石窟。龟兹库木吐喇第79窟《地狱变》壁画,地狱场面比较完整,并带有一定情节性,与高昌以及敦煌的地狱变在表现形式上有一定的相似性。

图8a 库木吐喇第79窟地狱图像(采自《中国新疆壁画全集4库木吐拉》)

图8b 库木吐喇第79窟地狱图像线描(采自《库木吐喇石窟内容总录》)

经典《须弥藏经》《大方广十轮经》及《占察善恶业报经》的翻译,对地藏信仰的流行起到重要作用。北凉译经《大方广十轮经》“诸天女问四大品”中记载:“一切六道诸众生,常为苦恼之所逼,当悉归命于地藏,当令苦恼悉消灭。”①失译《大方广十轮经》,《大正藏》,第13册,第686c页。虽然当时并未出现地藏与六道相关的图像,然而早期地藏译经谈及地藏菩萨是为救度六道众生而来的这一事实,可能成为后来地藏与六道这种组合图像的来源。实际上,唐代《大乘大集地藏十轮经》与《地藏菩萨本愿经》的译出,极大地推动了地藏菩萨信仰的流行,关于地藏菩萨地狱救赎思想的性质而言,与观世音菩萨相类似,在佛教发展过程中地藏菩萨主要侧重于地狱救度,而观世音菩萨则是救度现实世界的种种苦难。唐代实叉难陀(ik ānanda)译的《地藏菩萨本愿经》中释迦曾嘱咐地藏:“汝当忆念吾在忉利天宫殷勤嘱咐:令婆娑世界至弥勒出世已来众生,悉使解脱,永离诸苦,遇佛授记。”②[唐]实叉难陀译《地藏菩萨本愿经》卷1,《大正藏》,第13册,第779c页。地藏菩萨是释迦涅槃后至弥勒成佛之间的 “救世主”,是无佛时代的 “代理佛”,地藏菩萨对众生苦难的种种救度誓愿,这种宣传对僧侣和广大民众来说具有很强的吸引力。

唐高宗永徽二年 (651),玄奘重译《十轮经》,命名为《大乘大集地藏十轮经》,《大乘大集地藏十轮经》中记载:“众生五趣身,诸苦所逼切,归敬地藏者,有苦悉皆除。”①[唐]玄奖译《大乘大集地藏十轮经》,《大正藏》,第13册,第727c页。地藏菩萨能化身千百形态而教化、度脱六道众生。这种图像一直延续到五代、宋时期,并大量出现在敦煌壁画、绢画作品上,而且出现这种题材的地域也更加扩大了。“[地藏]披帽像多为主尊,坐像,如同佛的说法图,俨然成为释迦涅槃之后、弥勒成佛之前的这一阶段的救世主,地藏身份大大得到提高”。②王惠民《中唐以后敦煌地藏图像考察》,《敦煌研究》2007年第1期,第32页。地藏菩萨以悲愿力救度一切众生,尤其对地狱中之罪苦众生特别悲愍,而示现阎罗王身、地狱身等广为罪苦众生说法,以教化救度之,故一般又以阎罗王为地藏菩萨之化身。如地藏菩萨发心因缘十王经中,即举出阎罗王之本地为地藏菩萨之说。又如在敦煌写本中,发现了很多与地藏十王相关的文献。③杜斗城《敦煌本佛说十王经校录研究》,兰州:甘肃教育出版社,1989年,第144-145页。还发现了图文5卷,④张总《〈阎罗王授记经〉缀补研考》,《敦煌吐鲁番研究》第5卷,北京:北京大学出版社,2010年,第91-93页;杜斗城《敦煌本佛说十王经校录研究》,第144-145页。其中一件由美国学者太史文根据法藏和英藏缀合而成,拼接为一件完整的色绘纯图本《十王经》,上有宋太平兴国八年 (983)题款,被认为是现流传的十王图中最完备的图本。⑤Stephen F.Teiser,Tine Scripture on the Ten Kings and the Making of Purgaturt in Medieval Chinese Buddhism,Honolulu:University of Hawaii Press,1994,p.229.[日]松本荣一《敦煌画の研究·图像篇》,东京:东方文化学院东京研究所,1947年,第375页。我国民间信仰中,地狱思想受《地藏菩萨本愿经》之影响甚深,而视地藏菩萨为地狱之最高主宰,称之为幽冥教主,其下管辖十殿阎王。

晚唐、五代时期出现并在敦煌发现的《道明和尚还魂记》与《阎罗王受记经》中对地藏菩萨的个性有详细的描述,前者只在敦煌写本中发现,后者又称为《十王经》,除了敦煌写本外,还发现了回鹘文、西夏文写本。虽然这两本都是古代由中国僧侣编写的 “伪经”,但却是唐、五代以来地藏信仰的重要经典。表现在图像上是代表地狱观念的地藏、十王审判、六道轮回组合图像的出现和流行。

公元10世纪以后的地藏与六道组合图像之盛行,应与《地藏菩萨本愿经》的翻译有很大的关系,因为经文中多处指明地藏与六道的联系。如《地藏菩萨本愿经·阎浮众生业感品》记载:“我 (地藏菩萨)今又蒙佛嘱咐,至阿逸多成佛已来,六道众生遣令度脱。”⑥[唐]实叉难陀译《地藏菩萨本愿经》,《大正藏》,第13册,第780b页。《地藏菩萨本愿经·称佛名号品》记载:“佛告地藏菩萨,汝今欲兴慈悲,救拔一切罪苦六道众生,演不思议事,今正是时,唯当速说。”⑦[唐]实叉难陀译《地藏菩萨本愿经》,《大正藏》,第13册,第785c页。这些经文都强调地藏菩萨在六道当中教化众生的誓愿,说明当时在敦煌最为流行的地藏十王图中,大多绘有六道图像。正因为有《地藏菩萨本愿经》作为经典依据,而促使地藏与六道组合的图像广为流传。⑧[唐]实叉难陀译《地藏菩萨本愿经》,《大正藏》,第13册,第789c页。德国第二次吐鲁番探险队在柏孜克里克石窟发现了回鹘文《地藏菩萨本愿经》残卷。⑨Peter Zieme,“Ein alttürkisches Fragmente des Ksitiigarba-sūtras aus Bäzäklik”,Aof.17,1990.s.379-384. 参见杨富学《回鹘之佛教》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1998年,第131页。旅顺博物馆收藏的 “大谷收集品”中有一件地藏菩萨麻布画,从画面艺术风格来看,该画体现了高昌回鹘时期佛教绘画的艺术特点,应是回鹘高昌时期吐鲁番地区的出土品。①王振芬、孙惠珍《大谷收集品中新发现的带有景教符号的地藏麻布画初探——兼论回鹘高昌时期景教与其他宗教的关系》,新疆吐鲁番学研究院编《吐鲁番学研究——第三届吐鲁番学暨欧亚游牧民族与迁徙国际学术研讨会论文集》,上海:上海古籍出版社,2010年,第859-860页。印度佛教与中国本土幽冥观念相融合后,民众对死后的世界更为关注。后来地藏成为 “幽冥教主”,“地域不空、誓不成佛”,这也是地藏信仰区别于其他菩萨的最主要的标志。②张总《地藏信仰研究》,北京:宗教文化出版社,2003年,第54-55页。地狱观念深入中国社会之后,人们对救赎的渴求,地藏作为冥府世界的主要救赎,其主宰者地位的得到确立,使地藏菩萨在盛唐时代已成为幽冥世界的主要救赎者。而到晚唐时代,随着十王信仰的出现,阎罗王地位下降,地藏在幽冥世界的特殊救赎功能更加突出,在幽冥世界中救赎思想成为主导性思想,从而使地藏从在六道中普度众生的菩萨成为了幽冥世界的最高统治者。

四、摩尼教的地狱观念对高昌、龟兹地狱图像流行的影响

摩尼教的地狱观念受到佛教的影响,回鹘西迁后,其地狱观念在西域有一定影响。唐武则天时代,摩尼教在中国内地开始合法传播。③林悟殊《唐代摩尼教与中亚摩尼教团》,《摩尼教及其东渐》,北京:中华书局,1987年,第64页。摩尼教是从中亚传入的,其传入敦煌的时间更早。出自敦煌的汉文摩尼教残经大量采用佛教术语、佛教概念来宣传摩尼思想,故唐玄宗说摩尼教 “妄称佛教”。④[唐]杜佑撰,王文锦等点校《通典》卷40“开元二十年七月敕”,北京:中华书局,1988年,第1103页。敦煌遗书中的摩教文献《下部赞》是中国摩尼教徒举行宗教仪式时用的赞美诗,其中多次出现 “平等王”,此文献的汉译年代在大历三年 (768)至会昌二年 (842)之间,属于唐后期。⑤林悟殊《摩尼教及其东渐》,北京:中华书局,1987年,第216页。摩尼教也是善恶二元论的宗教,故在敦煌民众的心目中,其与佛教并无大的区别。因此,摩尼教文献中的 “平等王”与敦煌佛教地狱信仰中 “平等王”的出现有密切关系。

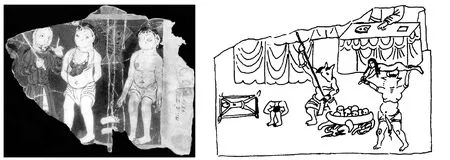

高昌故城α寺出土的摩尼教经典残片中有摩尼教最后审判的场面 (MIKⅢ4959)。画面有三人,中间被审判者上身赤裸,脖子上挂着牛头,上手被缚在身后,左右两人似乎为审判者。地上还有一双脚印。画面显示,正在接受审判的死者来生会投胎于一头牛(图9)。⑥[德]阿尔伯特·勒柯克、恩斯特·瓦尔德施密特著,管平、巫新华译《新疆佛教艺术》,乌鲁木齐:新疆教育出版社,2006年,第340-341页,图版19。德国学者格伦威德尔 (Albert Grünwedel)还在该遗址发现了一幅大的摩尼教绘画残件。⑦[德]格伦威德尔着,管平译,新疆文物考古研究所、吐鲁番学研究院编著《高昌故城及其周边地区的考古工作报告 (1902-1903年冬季) 》,图版11。地狱变图像不仅在石窟壁画中出现,还在摩尼教经典残片与彩绘麻布画中出现,说明地狱观念在当地的流行以及与当地人信仰摩尼教有关。

图9 图10

木头沟3号遗址佛殿入口门壁上的下半部分保存着地狱图 (图10),其中左边的画面保存较好。画面为十王图像,图中有牛头马面的狱卒,画面中判官的姿态、人物服饰、审判用的桌子都与当地摩尼教经典插图相似。①[德]格伦威德尔著,赵崇民、巫新华译,贾应逸审校《新疆古佛寺》,第561-562页。一个地狱判官坐在桌子后边,他旁边还有一张桌子。在第一张桌子前面有一口三脚小锅,锅里煮着小型众生,一个马头小鬼用一根棍子在锅里搅动,似乎在为下一个就要入锅的人腾出地方。另一方面,有一个“牛头”正高举着一女子,要把她扔进油锅里。在这旁边还有两个被罚下地狱的男子,其中之一的四肢被拉伸着绑在一个很大的木架上,另一个则四肢蜷缩,向前伸着脑袋坐在旁边,他的双手是被捆在了大腿底下。1909年,由俄国奥登堡 (S.F.Oldenburg)领导的考察队在吐鲁番地区进行第二次考察,奥登堡称该遗址为霍札姆-布拉格石窟,②张惠明《1898至1909年俄国考察队在吐鲁番的两次考察概述》,《敦煌研究》2010年第1期,第90页,图6。地狱道壁画位于左侧甬道墙壁下部,考察队对该地狱图进行了拍照,但保存状况已不如德国队考察时的完整。

在福建霞浦发现的另一件摩尼教科文《奏申牒疏科册》中,有六份 “申”的内容,分别是给地藏目连、唤应、东岳、地府、水府、十王的,对地狱鬼神也多有反映。③马小鹤《摩尼教 “地狱”考——福建霞浦文书 〈奏申牒疏科册〉研究之一》,程洪、马小鹤主编《当代海外中国研究》,北京:中国社会科学出版社,2010年,第308页。摩尼教曾为高昌回鹘王国的国教,该教以善与恶、光明与黑暗为基本理论,从很早就开始吸纳在西域流行的佛教思想,其主要吸收符合摩尼教思想的地狱救赎思想,并进一步强化和发展,反过来又对高昌、龟兹回鹘风格的石窟壁画产生了影响。二十世纪初到二十世纪八十年代,陆续在高昌发现了很多摩尼教经典,证明了回鹘西迁高昌后,继续信仰他们最初在漠北就已经信仰的摩尼教,来到佛教文化发达的高昌后,逐渐改信佛教。相对而言,龟兹发现的摩尼教经典较少,推测回鹘在高昌改信佛教后才迁到龟兹,深受摩尼教地藏观念影响的地狱图像才会流行于龟兹石窟中当中。

地狱变和地藏菩萨的形象在唐代敦煌石窟中经常出现,后来这种题材由回鹘人传入高昌。库木吐喇第79窟连环画式的地狱图像,内容复杂,地狱场面表现较为完备并带有一定的情节性,与高昌回鹘以及敦煌回鹘风格的石窟在表现形式有一定联系,应该是内地佛教文化向西域回流的结果。①吴焯《库木土拉石窟壁画的风格演变与古代龟兹的历史兴衰》,新疆龟兹石窟研究所编《龟兹佛教文化论集》,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1993年,第349-350页。另外,帮助玄奘翻译《地藏十轮经》的高僧道明,就是《摩尼教下部赞》译者,该赞文中就出现有 “地狱”“地藏”“平等王”等语,说明摩尼教也有类似于佛教的 “冥府十王”观念。另外,从吐鲁番高昌故城发现的德藏与俄藏回鹘文《十王经》图本,其中俄藏SI3211/4为第五位阎罗王与地藏菩萨并坐。②张总《〈十王经〉新材料与研究转迁》,中国敦煌吐鲁番学会、首都师范大学历史学院、香港大学饶宗颐学术馆、北京大学东方学研究院等编《敦煌吐鲁番研究》第15卷,上海:上海古籍出版社,2015年,第68-69页。值得注意的是,高昌轮回图像着重表现地狱变的壁画内容,与摩尼教壁画中的审判场面相似,说明到了公元九至十世纪,佛教与摩尼教在十王思想以及冥府观念方面有着密切的联系,③[日]松本荣一《敦煌画の研究》第三章第八节 “十王经图卷”,东京:东方文化学院东方研究所,1937年,第414-415页。而高昌回鹘皈依佛教前长期信奉摩尼教,因此地狱图像在高昌回鹘佛教遗址中流行并呈现与摩尼教图像相近的形象。④孟凡人《新疆考古论集》,兰州:兰州大学出版社,2010年,第269页。敦煌的《波斯教残经》中也有 “诚信以像十天大王,具足以像降魔胜使,忍辱以像地藏明使。”⑤《波斯教残经》(敦煌莫高窟藏本今归京师图书馆,佚籍丛残十五),《大正藏》,第54册,第1281c页。敦煌盛唐到中唐的一些石窟中开始出现地狱变和地藏菩萨的形象。河西是回鹘文化的中心地之一,曾经建立了甘州回鹘以及沙州回鹘政权,⑥钱伯泉《回鹘在敦煌的历史》,《敦煌学辑刊》1989年第1期,第63-78页;杨富学、牛汝极《沙州回鹘及其文献》,兰州:甘肃文化出版社,1995年,第9-21页;[日]森安孝夫《沙州ウイゲル集团と西ウイゲル王国》,《内陆アジア史研究》第15号,中央ユーラシァ学研究会,2000年,第21-35页。沙州回鹘时期石窟中回鹘佛教造像十分丰富,这些题材随着回鹘西迁而传入高昌,龟兹回鹘隶属高昌回鹘后,回鹘风格的壁画又影响了龟兹。

公元840年,回鹘西迁,一度以高昌、北庭为中心建立了回鹘王国,其迁居龟兹的回鹘形成了龟兹回鹘,后来龟兹回鹘并入西州回鹘,使西域的民族成份发生了较大的变化。《宋会要》记载:“西州进奉使易难具道本国主称号、服饰、习尚、风俗、道里,一如龟兹国。……龟兹,回鹘之别种也。其国主自称狮子王……或曰西州回鹘,或称龟兹回鹘,其实一也。”⑦[清]徐松辑《宋会要辑稿》,成都:四川大学出版社,2010年,第130-134页。回鹘在早期大多奉信摩尼教,西迁西域后很快接受了当地居民的宗教信仰而改宗佛教,在佛教艺术上回鹘逐渐形成了自己特有的绘画艺术,从一些石窟的壁画中可以看到汉风和回鹘风格是融合并行的特点,尤其信奉密教,这也说明回鹘风格的佛教艺术是在与汉风密切结合的基础上形成的。

结语

公元9世纪中叶以后,回鹘势力扩展到西域的高昌、北庭、焉耆、龟兹地区,这些地区是佛教文化高度发达的地区,回鹘很容易受到佛教文化的影响。从高昌与龟兹现存的回鹘风格佛教遗迹看,回鹘佛教深受汉地佛教的影响,信仰以大乘思想为主,后来也接受了密教思想信仰,其地狱观念也是直接来源于中原地区流行的地狱思想。

高昌、龟兹回鹘风格石窟的轮回图像在表现形式上呈现多样化的唐代,在内容方面则更多地显示出地方化的特征,与新疆以东地区的轮回图像比较,遵循佛教典籍的成分较少,着重表现 “三恶道”,而地狱道与饿鬼道又被突出地加以表现。有关佛教六道轮回的经典传到西域后,发生了变化,工匠并不一定遵守。

库木吐喇石窟第79窟地狱图像中出现地藏菩萨以及高昌回鹘石窟佛教遗址中出现的地藏王形象,与回鹘佛教深受汉地佛教影响有关,敦煌有关地藏王写本也发现很多,高昌回鹘文《地藏普度本愿经》的发现为地藏信仰在当地的流行提供了有力证据。

佛教的十王思想与摩尼教的冥府思想,二者之间有密切联系,因而表现地狱道的画面在高昌回鹘佛教寺院中出现,并呈现出与摩尼教地狱图像相近的形象,而龟兹地区回鹘风格石窟中出现的地狱变壁画,也应与摩尼教在当地的影响有关。回鹘人在信仰佛教之前其主流信仰是摩尼教,摩尼教的地狱救赎思想应当会对他们产生影响,地狱变壁画内容也必然会出现在佛教寺院与石窟壁画中。