IRA开通时间对急性心肌梗死患者近远期预后影响 的性别差异

2021-11-08沈菲

沈菲

(苏州大学附属第一医院心血管内科,江苏 苏州 215000)

0 引言

2010年在全球范围内的235个单病种死亡原因中,缺血性心脏病排名第一位[1]。根据《2015年中国卫生和计划生育统计年鉴》,2014年中国冠心病死亡率城市为107.5/10万,农村为105.37/10万。其中急性心肌梗死(AMI)是冠心病的急性发病类型,主要是由于冠状动脉严重狭窄或者闭塞,导致供血急剧的减少或者中断,相应的心肌持续严重的缺血从而出现坏死。尽快的恢复缺血心肌再灌注、挽救濒临死亡的心肌细胞,缩小梗死范围是治疗的关键。既往已有大量循证医学证据证实经皮冠状动脉介入治疗(PCI)具有疗效显著、创伤小、并发症少、恢复快等优点[2-4],已成为急性心肌梗死再灌注治疗的主要方式,明显改善AMI患者的预后。大量研究表明,性别是AMI患者不良预后的独立预测因子,危险因素对冠心病的作用存在性别差异,但亦有研究显示性别不是AMI患者不良预后的独立危险因素,原因可能是男女性患者具有不同的临床特征。研究指出,男性患者吸烟比例更高[3,5-7],而女性患者发病时年龄更大[3,4,8,9]、治疗不及时和冠心病合并症(高血压、糖尿病等)比例更高[2,3,9-11]。在上述混杂因素存在的情况下,不同性别急性心肌梗死患者行PCI术后近期和远期预后是否相当,还没有达成一致共识。故本研究旨在研究控制IRA开通时间因素下接受PCI术的AMI患者在住院期间及出院后长期预后的性别差异,将各结局做进一步分析,为急性心肌梗死患者的治疗提高更可靠的循证医学证据,指导临床实践,从而提高患者的生活质量和降低社会的负担。

1 资料及方法

1.1 研究对象

本研究为单中心、回顾性临床研究,连续性纳入2014年1月至2017年12月在苏州大学附属第一医院心内科行PCI术的AMI患者1028例,男性837例,女性191例,按照性别分为两组,其中男性837例(男性组),女性191例(女性组),按照IRA开通时间分为三组,A组早开通组≤6h,B组晚开通组6-24h,C组择期开通组>24h。冠状动脉造影及PCI操作均由高资质的术者按照规范流程完成,若患者发病时间在12h内行急诊PCI,若患者发病时间超过12h则在入院后一周内行择期PCI。根据现有指南标准对所有患者进行围术期管理和服药,术后予以标准的双抗血小板治疗至少一年。

1.2 随访及研究终点

所有患者以PCI后当天开始,定期电话随访患者,记录不良心血管事件发生的情况,若出现死亡则记录具体发生时间。本研究随访时间为60个月。其中住院期间不良心血管事件包括死亡、心衰发作(KillipⅢ-Ⅳ级)、严重心律失常,其中严重心律失常包括严重窦性心动过缓、窦性停搏、新发房颤、室速、室颤、Ⅲ度房室传导阻滞(Ⅲ度ABV)。出院后不良心血管事件包括心源性死亡、再发非致死性心肌梗死、靶血管血运重建、非靶血管血运重建、反复心力衰竭。

1.3 统计学方法

所有的数据资料均应用SPSS 22.0软件包进行统计学分析,计数资料的发生率或者构成比采用百分率表示,组间比较采用χ2检验;计算优势比(odds ratio,OR)及95%可信区间(95%CI),以P<0.05为差异有统计学意义;生存分析使用Kaplan-Meier生存分析方法。

2 结果

2.1 性别分组与近期预后

女性组的近期MACE发生率显著高于男性组(21.1%∶41.9%,P<0.001),主要体现在院内死亡、新发房颤、室性心动过速、心室颤动、窦性心动过缓、窦性停搏、心衰发作方面,而支架内血栓、三度房室传导阻滞等方面,差异均无统计学意义(P>0.05) (见表1)。

表1 住院期间主要不良心血管事件[n(%)]

2.2 靶血管开通时间亚组比较近期预后

根据IRA开通时间将患者分为3组,其中A组(≤6h)399例,B组(6~24h)326例,C组(>24h)303例,分别占所有研究对象的38.81%、31.71%和29.48%。三组组内男女性比较,三组住院期间总MACE差异均有统计学意义(P<0.05),比较MACE各方面其中A组差异无统计学意义(P>0.05);B组在院内死亡、新发房颤及心衰发作等方面,差异均有统计学意义(P<0.05);C组在院内死亡、室性心动过速、心室颤动、窦性心动过缓、窦性停搏及心衰发作方面,差异均有统计学意义(P<0.05);而支架内血栓及三度AVB方面,差异均无统计学意义(P>0.05)(见表2)。

表2 不同IRA亚组间近期预后[n(%)]

2.3 性别分组与远期预后

去除住院期间死亡的患者,远期预后分析一共纳入956例,其中随访过程中因患者住址搬迁、更换联系方式等原因出现患者失访,失访人数总计147例,占所有研究对象的15.37%,随访成功人数总计809例,占所有研究对象的84.62%。随访成功患者的随访期12~62个月,中位随访期为37个月。去掉失访患者后根据患者性别不同将患者分为男性组与女性组,其中男性组668例,女性组141例,分别占所有研究对象的82.57%和17.43%。

女性组的近期MACE发生率依旧显著高于男性组 (21.6%∶32.6%,P=0.005),体现在再发心肌梗死、反复心力衰竭发作和室壁瘤方面,而全因死亡、心源性死亡、再发心绞痛、血运重建和CABG等方面,差异均无统计学意义(P>0.05)(见表3)。

表3 不同性别远期MACE比较[n(%)]

2.4 靶血管开通时间亚组比较远期预后

根据IRA开通时间将患者分为3组,其中A组(≤6h)330例,B组(6~24h)242例,C组(>24h)237例,分别占所有研究对象的40.79%、29.91%和29.30%。三组组内男女性比较,A组和B组在远期预后各方面,差异均无统计学意义(P>0.05);C组女性组的MACE发生率高于男性组(22.0%∶37.0%,P=0.035),主要体现在全因死亡、心源性死亡方面,其余如血运重建、再发心梗等方面,差异均无统计学意义(P>0.05)(见表4)。

表4 不同IRA亚组间远期预后[n(%)]

2.5 生存分析

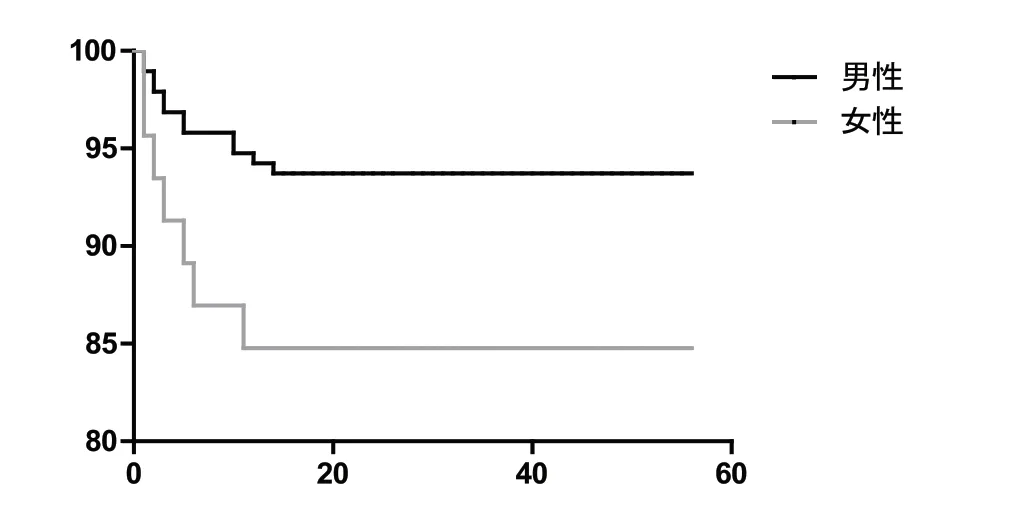

未分组前男性组患者的平均生存时间为54.01(95%CI:53.14-54.88)月,女性组死亡患者的平均生存时间为51.79(95%CI:49.52-54.07)月,两组的生存分布差异无统计学意义,χ2=1.309,P>0.05(见图1)。

图1 不同性别远期生存时间

分析IRA开通时间分组内男女性患者的生存时间,其中A组男性患者的平均生存时间为55.31(95%CI:54.33-56.29)月,女性组死亡患者的平均生存时间为50.44(95%CI:47.63-53.24)月,两组的生存分布差异无统计学意义,χ2=1.284,P>0.05;B组男性患者的平均生存时间为52.40(95%CI:50.47-54.33)月,女性组死亡患者的平均生存时间为53.41(95%CI:51.28-55.54)月,两组的生存分布差异无统计学意义,χ2=1.419,P>0.05;C组男性患者的平均生存时间为52.84(95%CI:51.10-54.58)月,女性组死亡患者的平均生存时间为48.11(95%CI:42.71-53.50)月,两组的生存分布差异有统计学意义,χ2=4.224,P<0.05(见图2-4)。

图2 A组男女性患者生存分析

图3 B组男女性患者生存分析

图4 C组男女性患者生存分析

3 讨论

近年来,女性AMI患者的健康问题受到了越来越多的重视,流行病资料显示女性AMI患者的发病率和死亡率仍旧居高不下且逐年递增,男女性AMI患者在经过PCI后的转归特点存在显著差异。因此,对不同性别AMI患者的近远期预后情况进行进一步的了解有助于为介入治疗策略的制定以及术后患者的康复提供科学的依据。

3.1 靶血管开通时间

最近一项瑞士研究显示,4723例AMI患者中,老年和女性冠心病在被提出PCI术时受到歧视[12]。来自美国的一项观察性研究指出,接受PCI术的女性患者几率低于男性,且较多女性恢复缺血再灌注的时间延迟[13]。去除家庭地位、经济水平、对疾病认知度等因素,女性AMI患者相对于男性病变复杂、病情危重,医生决策时间、医患沟通时间均延长。宋雷等研究表明接受PCI治疗的女性AMI患者D2B较男性AMI患者延长17分钟,PCI治疗不足是导致女性AMI患者死亡的部分原因[14,15]。AMI患者发病后应尽早实行血运重建、恢复心肌供血,降低缺血性心肌坏死是改善患者预后的关键,可以显著减少患者的死亡率[16]。多项研究发现,较男性患者相比,女性患者拥有较低的再灌注率及较长的缺血再灌注时间[13,17]。其中DeLuca等[18]通过对1791例AMI患者研究发现女性从发现症状出现到第一次球囊扩张的时间比男性患者长30min(P=0.004)。本研究中行急诊PCI术的男性组与女性组患者平均IRA开通时间对比为(5.97±2.94)h∶(7.75±4.83)h,女性患者较男性患者平均晚开通1.78h,差异具有统计学意义(P<0.05)。结合既往研究,考虑女性患者再灌注时间延长原因可能与以下因素有关:(1)女性发生AMI时的年龄较大,性别相关的时间差距随着年龄增加而增大[19,20];(2)女性患者合并糖尿病比例较男性偏高,AMI合并糖尿病患者胸痛症状多不典型,导致就诊延误[21],而高龄更会加重这一因素的发生[22];(3)女性在家庭中地位低下导致治疗资金缺乏[23];(4)雌激素水平降改变及围绝经期症状覆盖等[24,25]。

3.2 不同性别近期预后比较

在心肌梗死后,女性的住院死亡率仍然高于男性,这在多项包括了NSTEMI和STEMI患者的大型队列研究中都得到了证实。本研究对近期预后的单因素分析中,男女性AMI患者的住院期间死亡率(4.2%∶19.4%)差异有显著统计学意义(P<0.001);恶性心律失常如新发房颤(5.6%∶12.0%)、室速室颤(4.7%∶9.4%)、窦停窦缓发生率(5.6%∶11.5%)以及心力衰竭发生率(7.3%∶17.3%)、住院期间再发心绞痛发生率(22.8%∶35.6%)差异均具有统计学意义(P<0.05),与邵兴慧等[26]的研究结果一致。结合既往各项研究,考虑其原因主要为:(1)女性患者发病年龄偏高,口服避孕药及绝经后的女性体内性激素水平改变较大,血管生理保护机制遭到破坏,引起多种生物代谢系统紊乱及生理变化;(2)女性患者发生不典型症状比例较高,可无明显胸痛,以咽痛、下颌痛、颈部不适及背部疼痛为发病症状,致使患者本人及家属均未予以重视,医护人员易误诊或延误诊治,而错过治疗窗致病情加重;(3)女性患者入院时症状较重,入院时Killip分级Ⅲ-Ⅳ比率明显高于男性患者,且合并较多心血管疾病相关的合并症。

在控制了IRA开通时间后发现,尽管早开通组男女性近期预后的总MACE具有统计学差异(P<0.05),但对MACE各项进行性别比较后发现其各方面发生率差异均无统计学意义(P>0.05)。对晚开通组及择期开通组患者分析发现两组在近期死亡率、恶性心律失常及心衰发生率方面差异均无统计学意义(P<0.05)。即靶血管越早开通,住院期间死亡率及MACE发生率的性别差异越小,间接说明IRA开通时间对女性近期预后的影响较男性更大,这一结果同时也强调了心肌梗死患者早期干预的重要性[27]。

3.3 不同性别远期预后比较

目前,对于心肌梗死患者远期预后的性别差异尚无定论。Fu等[28]对1920例STEMI患者进行分析后显示女性患者的远期MACE发生风险显著高于男性,进行多因素校正后女性仍然为STEMI患者远期预后不良的独立危险因素。Pelletier等[29]发表的GENESIS-PRAXY的研究证实在调整了年龄、合并症和治疗方法后,性别之间不存在长期死亡率的差异。本研究中,单因素分析发现男女性AMI患者的远期预后中再发心梗(3.0%∶7.1%)、反复心衰(11.2%∶21.3%)及室壁瘤(4.9%∶10.6%)发生率差异具有统计学意义,而全因死亡率(6.4%∶8.5%)、心源性死亡率(4.2%∶5.7%)及靶血管血运重建率(6.0%∶5.0%)方面差异无统计学意义。即AMI患者的远期死亡率及血管血运重建率差异均无统计学意义,但女性患者较男性患者出院后更易发生再梗、心衰及室壁瘤等并发症。

多因素分析中校正了IRA开通时间后,早开通组与晚开通组男女性患者在各项远期MACE发生率上无明显统计学差异,提示性别不是影响行急诊PCI的AMI患者远期预后的独立危险因素,结果和高斯德等人的研究相一致[30]。择期开通组在全因死亡率和心源性死亡率方面均存在统计学差异,考虑其原因可能与以下因素有关:(1)本研究中男女性IRA开通时间分别为(105.06±51.04)h与(126.98±74.75)h,女性患者平均较男性患者晚开通21.92h;(2)出院后女性患者因高出血风险而对抗血小板药物依从性较差[22];(3)本研究中择期开通组男女性年龄分别为(60.99±12.76)岁与(70.20±12.62)岁,女性患者较男性患者平均年长10岁,不排除自然死亡;(4)女性患者合并较多合并症,加重冠心病病情,影响远期预后。

结合现有的研究成果,AMI患者的近期预后存在性别差异,女性较男性而言更容易出现死亡、恶性心律失常及心力衰竭等并发症。但对远期预后来说,性别是否存在差异仍尚未明了,仍有待更多更大样本量的临床试验加以深入研究。