电头针对痉挛型脑瘫患儿下肢运动功能的影响*

2021-11-08王睿穆敬平许明军骆文仙张刚

王睿 穆敬平 许明军 骆文仙 张刚

(湖北医药学院附属太和医院 十堰 442000)

脑性瘫痪简称脑瘫,是指围产期由各种原因所致的患儿非进行性脑损伤,并引起中枢性运动障碍及感觉、认知行为异常等并发症,痉挛型脑瘫是最常见的类型之一,占所有脑瘫患者的60%~70%[1~3]。据统计,我国6岁以下儿童约有脑瘫患儿30多万,并且每年以较快的速度递增,给社会和家庭带来沉重的经济负担[4]。目前,国内外尚无特效药和技术手段完全治愈脑瘫患者,临床上主要采取对症处理,但往往难以达到预期效果。近年来,现代儿童康复理论与技术发展迅速,为脑瘫患儿的康复带来了希望,可在一定程度上改善患儿的运动和认知功能,提高其生活质量[5]。针灸治疗儿科疾病历史悠久,具有安全性好、无副作用、价格低廉、疗效显著等特点。电头针是在传统针灸基础上,结合现代大脑皮质功能定位理论发展而来,临床应用较为广泛[6~8]。本研究将电头针应用于痉挛型脑瘫的治疗,探讨电头针对痉挛型脑瘫患儿下肢运动功能的影响。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2016年7月~2018年10月收治的痉挛型脑瘫患儿88例为研究对象。诊断标准:参考2014年4月我国小儿脑瘫康复学术会议制定的新的脑性瘫痪临床分型、分级标准[9]。纳入标准:符合痉挛型脑瘫诊断标准;年龄4~10岁;存在运动功能障碍;患儿参与度高,可全程参与治疗;患儿家属对本研究内容知情并签署知情同意书。排除标准:合并智力和认知障碍者:合并严重心脏病及肝肾等器质性疾病者;惧针和不配合患儿;不愿全程参与患儿。将患儿按随机数字表法分为观察组与对照组,每组44例。对照组男23例,女21例;年龄5~10岁,平均(8.7±1.5)岁;病程1~3年,平均(1.8±0.4)年。观察组男20例,女24例;年龄4~10岁,平均(7.9±1.7)岁;病程1~4年,平均(1.6±0.8)年。两组一般资料经统计学分析,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 治疗方法 对照组采用常规现代康复治疗。根据患儿具体情况进行平衡和步态训练、肢体牵伸及肌力增强等康复训练。在Bobath理论指导下进行主被动活动,并采用抑制性手法纠正患儿异常运动模式和肌张力,促进正常姿势反射和平衡反应。训练采用个体化训练,循序渐进,由易到难,避免训练过度。每日1次,每次30 min,每周治疗6次,共治疗8周。观察组在对照组基础上行电头针治疗。选穴:根据国际标准头穴分区[10],选取双侧顶颞后斜线和前斜线、头部运动区、平衡区以及百会、四神聪、智三针。由专业的针灸师选用26~28号华佗牌一次性毫针,对患儿头皮进行常规消毒后,与头皮成30°刺入帽状腱膜下,提插捻转行气约5 min后,与G805电针机相连接,波形采用疏密波,频率为2 Hz。每次治疗25 min,留针20 min,1次/d,每周治疗6次,共治疗8周。两组治疗期间医护人员指导患儿饮食以清淡、高维生素、高蛋白质为主。

1.3 观察指标及评定标准 评估时由同一治疗师对同一儿童治疗前后进行评估,并保证每次评估均在患儿状态较好时进行。

1.3.1 粗大运动功能量表 (Gross Motor Function Scale,GMFM-88)[11]评分 共包括88个项目,分为5个能区:A区卧位与翻身;B区坐位;C区爬行与跪;D区站立位;E区行走与跑跳。每项采用4级评分法,每个项目根据完成情况评0~3分。其中A区总分为51分(17项);B区为60分(20项);C区为42分(14项);D区为39分(13项);E区为72分(24项)。本研究对两组患者B、D、E区完成情况进行评价。

1.3.2 肌张力评分 采用改良Ashworth六级评分法[12]测定下肢内收肌、腓肠肌以及腘绳肌的肌张力。六级为0、1、1+、2、3、4级,分别用1、2、3、4、5、6分表示。

1.3.3 生活质量水平[13]对比两组治疗前及治疗后生活质量水平。在治疗前及治疗后应用SF-36量表对两组脑瘫患儿的生活质量进行评估,得分越高提示患儿的生活质量水平越高。

1.4 统计学分析 数据采用SPSS20.0统计学软件处理。计量资料以(±s)表示,组内比较采用配对t检验,组间比较采用独立样本t检验。以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

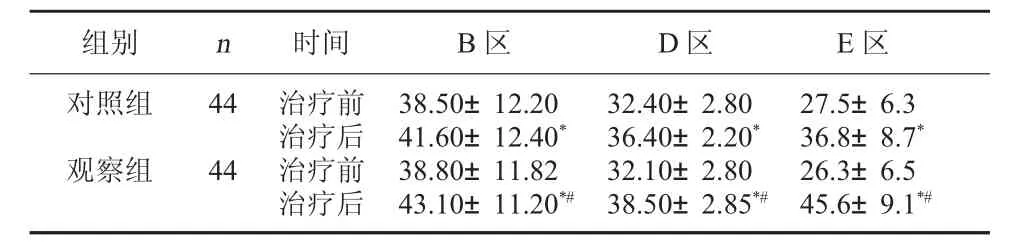

2.1 两组治疗前后粗大运动功能比较 治疗结束后,两组粗大运动功能评分均较治疗前明显提高,且观察组治疗后高于对照组(P<0.01)。见表1。

表1 两组治疗前后粗大运动功能评分比较(分,±s)

表1 两组治疗前后粗大运动功能评分比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.01;与对照组治疗后比较,#P<0.01。

组别 n 时间 B区 D区 E区对照组观察组44 44治疗前治疗后治疗前治疗后38.50±12.20 41.60±12.40*38.80±11.82 43.10±11.20*#32.40±2.80 36.40±2.20*32.10±2.80 38.50±2.85*#27.5±6.3 36.8±8.7*26.3±6.5 45.6±9.1*#

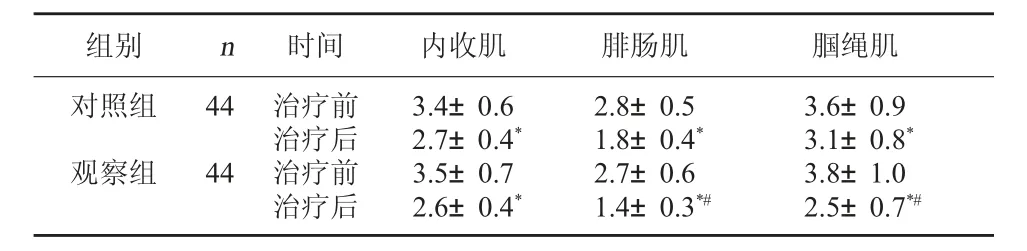

2.2 两组治疗前后肌张力比较 治疗结束后,两组下肢内收肌群、腓肠肌、腘绳肌肌张力评分均较治疗前明显降低(P<0.01),观察组治疗后腓肠肌、腘绳肌肌张力均低于对照组(P<0.01),但治疗后两组内收肌肌张力比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 两组治疗前后肌张力评分比较(分,±s)

表2 两组治疗前后肌张力评分比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.01;与对照组治疗后比较,#P<0.01。

组别 n 时间 内收肌 腓肠肌 腘绳肌对照组观察组44 44治疗前治疗后治疗前治疗后3.4±0.6 2.7±0.4*3.5±0.7 2.6±0.4*2.8±0.5 1.8±0.4*2.7±0.6 1.4±0.3*#3.6±0.9 3.1±0.8*3.8±1.0 2.5±0.7*#

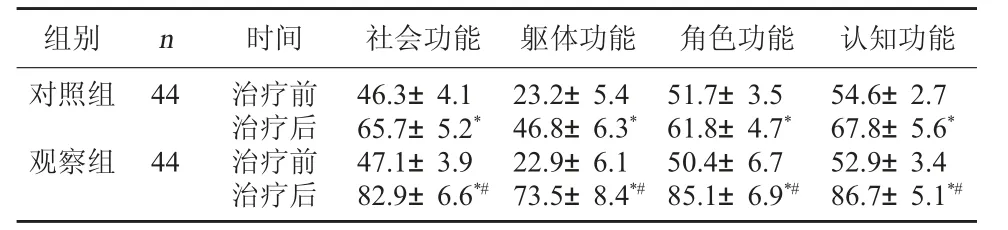

2.3 两组治疗前后生活质量水平比较 治疗后两组生活质量评分较治疗前提高(P<0.01),且观察组治疗后生活质量评分高于对照组(P<0.01)。见表3。

表3 两组治疗前后生活质量评分比较(分,±s)

表3 两组治疗前后生活质量评分比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.01;与对照组治疗后比较,#P<0.01。

组别 n 时间 社会功能 躯体功能 角色功能 认知功能对照组观察组44 44治疗前治疗后治疗前治疗后46.3±4.1 65.7±5.2*47.1±3.9 82.9±6.6*#23.2±5.4 46.8±6.3*22.9±6.1 73.5±8.4*#51.7±3.5 61.8±4.7*50.4±6.7 85.1±6.9*#54.6±2.7 67.8±5.6*52.9±3.4 86.7±5.1*#

3 讨论

小儿脑瘫发生主要由于处于发育中的大脑受到外界有害刺激引起神经元结构改变和神经纤维髓鞘分离等,其病理改变取决于大脑受损的发生时间[14]。痉挛型脑瘫患儿主要损伤运动皮质区及锥体系,临床多表现为运动发育迟缓、姿势步态异常、肌腱挛缩、肌张力异常,严重者可伴智力低下和情感障碍[15]。

小儿脑瘫归属于中医学“五迟、五软”范畴,多因先天元气不足、后天筋骨肌肉失于调养所致[16]。针灸作为传统医学重要组成部分,在小儿脑瘫的治疗中发挥着重要作用。百会穴为诸神之会,经络分布密集,头针可刺激相应穴位,醒脑开窍,疏通气血,调和阴阳。现代医学实验研究表明,针刺头皮特定区域,可加快神经细胞新陈代谢,增加大脑皮层血流量供应,有利于修复受损神经细胞,重建生理功能[17]。动物实验表明,对脑缺血再灌注大鼠进行头针刺激,可增加脑组织内脑源性生长因子的含量,同时能促进受损病灶的吸收,加快受损神经细胞和纤维的修复[18]。本研究使用电头针代替传统的头针治疗,能有效避免大幅度捻转针体而对患儿皮下组织所造成的损伤。

本研究中,观察组采用电头针配合康复训练,经过8周的治疗,两组患儿治疗后GMFM评分均明显提高,观察组评分显著优于对照组,提示电头针对脑瘫患儿粗大运动功能治疗效果明显。治疗结束后,两组患儿下肢内收肌群、腓肠肌、腘绳肌肌张力均较治疗前明显降低;与对照组相比,观察组腓肠肌、腘绳肌肌张力显著降低;但两组内收肌肌张力比较,差异无统计学意义。提示电头针治疗可能对痉挛型脑瘫患儿内收肌群治疗效果不明显,其对下肢肌张力的改善主要体现在腓肠肌和腘绳肌方面。两组患儿治疗后生活质量水平均较治疗前升高,观察组高于对照组,提示电头针治疗能够显著提高痉挛型脑瘫患儿日常生活质量。综上所述,电头针能显著改善痉挛型脑瘫患儿的临床症状,降低下肢肌肉张力,促进粗大运动功能恢复,提高患儿生活质量。