乡村振兴视域下的村庄发展类型划分研究

——以湖北省枣阳市新市镇为例

2021-11-08张美秀杜越天孙磊何新莹聂艳

张美秀,杜越天,孙磊,何新莹,聂艳

(1.舟山市城市规划设计研究院, 浙江 舟山 316000; 2.中国自然资源经济研究院, 北京 101149;3.华中师范大学城市与环境科学学院, 湖北 武汉 430079)

0 引言

工业化、城镇化的快速发展加速了农村风貌及经济社会发展的变革,也带来了一系列负面影响.农村宅基地粗放延伸,聚落空间发展无序,城市农村发展差距进一步加大.尤其是偏远山村,经济基础薄弱,乡村建设90%以上依赖政府投入(输血型发展态势),内生发展动力严重不足.目前,对于不同类型村庄实行分类治理是实现乡村聚落布局优化、助推乡村振兴的重要途径[1].2018年,中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》(以下简称《规划》)明确将乡村分为集聚提升类、城郊融合类、特色保护类和搬迁撤并类等4类村庄,为实现村庄分类治理、有序推进乡村振兴提供了重要指导.

然而,《规划》中虽然将村庄类型划分为4类,却并未明确划分依据,地方在推进村庄分类实践中往往遇到现实阻碍.在相关研究方面,冯丹玥等[2]基于“类型—等级—潜力”综合视角,通过构建涵盖“城镇辐射”、“资源禀赋”、“生态安全”等3个维度特征的指标体系,以江苏省睢宁县为研究区,在村域尺度进行村庄类型识别;杨浩等[3]从国土利用“三生空间”内涵出发,运用空间叠加分析、重心迁移模型等方法对南方丘陵山地区村庄类型定量划分进行了探索;方方等[4]从等级合理度与居业协同度2个维度构建村镇体系评价体,识别乡村振兴的空间类型.学者们从不同视角、立足不同评价目的,构建相应的评价指标体系,对村庄类型划分做出了有益探索.但现有研究评价指标体系的构建往往基于单一内涵,对村庄特色考虑不足,与当下乡村振兴、脱贫攻坚的实施思路衔接不够,在实施中可能面临操作困境.

本文中以《规划》提出的村庄发展类型为指引,充分探索其划分内涵,在前人研究的基础上,选取相应的指标因子构建评价指标体系,对新市镇39个村庄开展实证研究.研究立足于推动我国农村发展和实现乡村振兴的重大战略需求,从村庄现实资源禀赋及村庄发展特色出发,以期为助力新时期乡村有序发展及全面振兴提供一定参考.

1 研究区域与数据来源

1.1 研究区域概况新市镇位于枣阳市的东北地区,介于东经112°48′~113°01′、北纬 32°18′~32°24′之间,距枣阳市区33 km,处于暖温带与亚热带过渡地带,是湖北省枣阳、随县与河南省唐河、桐柏等4县、市交界地区.境内东北高、西南低,最高点海拔778.5 m,属山区丘陵地带.2017年全镇总人口5.4万,约58%劳动力留在本镇,近90%集中在集镇中,乡村以老人及小孩为主.乡村聚落规模约1 335 hm2,斑块密度0.025 4个/hm2,相当于每40 hm2有一个聚落图斑,其中低于斑块平均面积3.03 hm2的聚落斑块占总数的91.62%.受山区地形影响,新市镇村庄聚落总体呈现“小而零散”的分布特点.

1.2 数据来源研究数据主要来源于当地政府部门、地理空间数据云及外业调查.包括:①2017年新市镇土地利用变更调查数据库、数据统计表、土地利用总体规划文本(2016—2030年);②2017年新市镇社会经济数据表(包含村);③DEM数据(30 m分辨率)等.

2 村庄类型划分标准

2.1 村庄类型作为区域发展的重要内容,乡村发展与振兴始终是国家关注的重点[5].《规划》中提出将村庄发展类型划分为集聚提升类、城郊融合类、特色保护类、搬迁撤并类等4类村庄.本文中依据《规划》中4类村庄定义,参阅多位学者对村庄发展类型的相关描述[6],对4类村庄特点进行综合概括.

集聚提升类:该类村庄一般具备一定人口与经济规模,地势平坦、资源丰富、基础设施优越、生活环境良好、对农民具有吸引力等特点.比如现有规模较大的中心村和其他仍将存续的一般村庄.

城郊融合类:该类村庄一般为距离城镇较近且具备成为城市后花园的优势.根据我国城市发展的需要,可将该类型村庄作为城市后备存量,适当时机进行融合.

特色保护类:该类村庄一般具有历史文化底蕴、少数民族特色、旅游产业基础等特点.我国是典型的多民族文化国家,随时代发展,多元文化不断融合,自然历史文化资源丰富.一些传统村落在发展过程中逐渐形成和保留了文化特色.如历史文化名村、少数民族特色村寨、特色景观旅游名村等,应尊重其原有特色,对其进行保护.

拆迁撤并类:该类村庄一般为生态环境脆弱、经济条件差、生存困难的小而零散的村庄,人口少且外出打工农民较多,对耕地依赖水平不高,政府对该村的投资动力不足,力度不大,几乎没有任何发展潜力,适宜搬迁.

2.2 划分标准遵循科学、合理的原则,考虑数据的可获得性,结合国内外研究成果[7-9]及新市镇的现实情况,选取人口规模、距离城镇远近、村庄发展特色、坡度、高程、生态系统服务功能价值、社会经济等7项指标构建村庄发展类型指标体系及划分标准(表1).

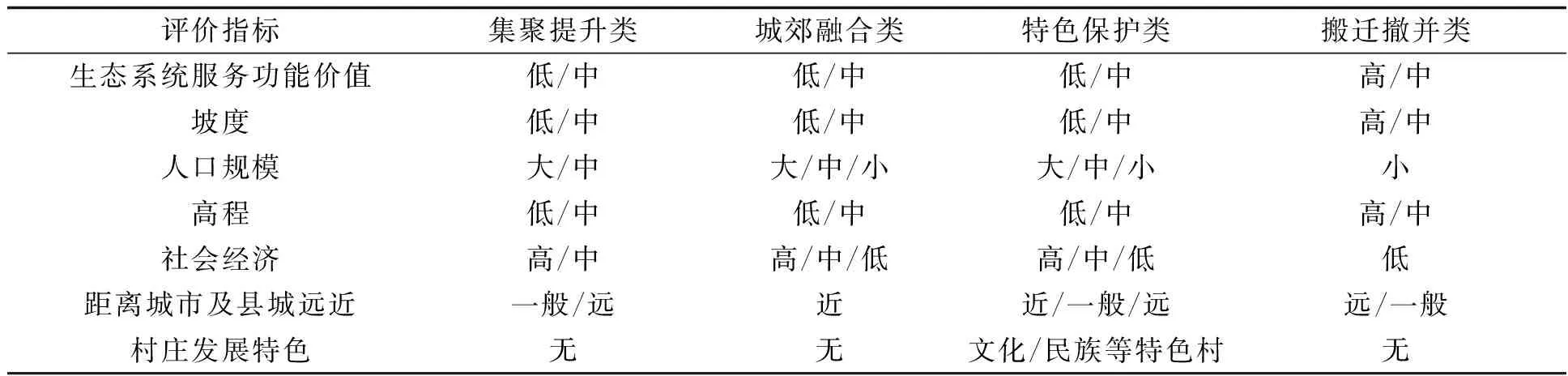

表1 乡村四大发展类型指标体系及划分标准

同时符合特色保护类、城郊融合类及集聚提升类划分标准的村庄优先划分为特色保护类;同时符合城郊融合类及集聚提升类划分标准的村庄优先考虑城郊融合类.以上条件均不满足的村庄暂时保留,根据后期发展再进行划分

3 指标分析与数据处理

3.1 人口规模——以中小规模村庄为主村庄发展的核心是人,任何基础设施皆围绕人口进行配置.新市镇共有农户12 004户,人口53 777人,村庄平均人口1 378人.本文中将村庄人口数据通过ArcGIS自然断点法进行大、中、小三等规模划分[10-11],村庄数量比值分别为17.95%、51.28%、30.77%.其中,钱岗一村人口优势明显,占新市镇总人口的一半以上,相当于最小村庄人口数量的5倍.高庄村人口规模最小,不及平均值的1/2.从村庄规模分等结果看,新市镇大规模的村庄较少,以中小规模村庄为主.

3.2 距离城镇远近——以偏远山村为主利用GIS空间分析工具,通过道路网络计算村庄至新市镇行政中心距离,按距离远、一般、近三等划分,村庄数量比值分别为41.03%、30.77%、28.21%.其中,泉沟村、白露村、姚棚村距离镇中心较远,在13 km以上;新一村、赵庄村距离镇中心较近,在1 km以内.从距离分等结果看,距离新市镇城镇中心较远的村庄所占比重较大,受山区地形因素影响,多数村庄分布较为分散.

3.3 村庄发展特色——以特色农业及旅游业发展为主新市镇自然资源丰富,各村依托各自优势资源,现已逐步形成各自特色的村庄.主要依托生态农业观光、特色林果种植及历史文化资源,大力发展农业和旅游业.其中,郑家湾、李楼、汤河、前湾、火青、西李湾等6个村庄发展特色较为明显.

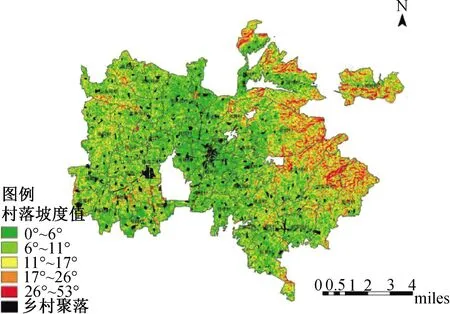

3.4 坡度——东北边缘地带坡度较陡研究区域中部、西部坡度较缓(0° ~ 15°),是乡村聚落分布的优势区域.从中部向东扩展,坡度逐渐增大,乡村聚落用地规模不断减少.其中,以东部边界地带最为明显,比如周楼村东部、谢棚村东部、孟子坪村北部、付家湾村北部、前湾村北部,坡度高达25°以上.整体上,除去新市镇东北部村庄坡度较陡外,其余地区适宜开发建设(图1).通过ArcGIS自然断点法进行低、中、高分等,村庄数量比值分别为33.33%、53.85%、12.82%.

图1 村庄坡度值图

3.5 高程——东北边缘地带海拔较高研究区域中最高海拔768 m,最低海拔100 m,从西至东逐渐升高,乡村聚落用地规模也随之减少.其中,以东部边界地带最为明显,海拔在700 m以上.整体上,高海拔集中在新市镇东北边缘地带(图2).通过ArcGIS自然断点法进行低、中、高分等,村庄数量比值分别为48.72%、38.46%、12.82%.

图2 村落高程图

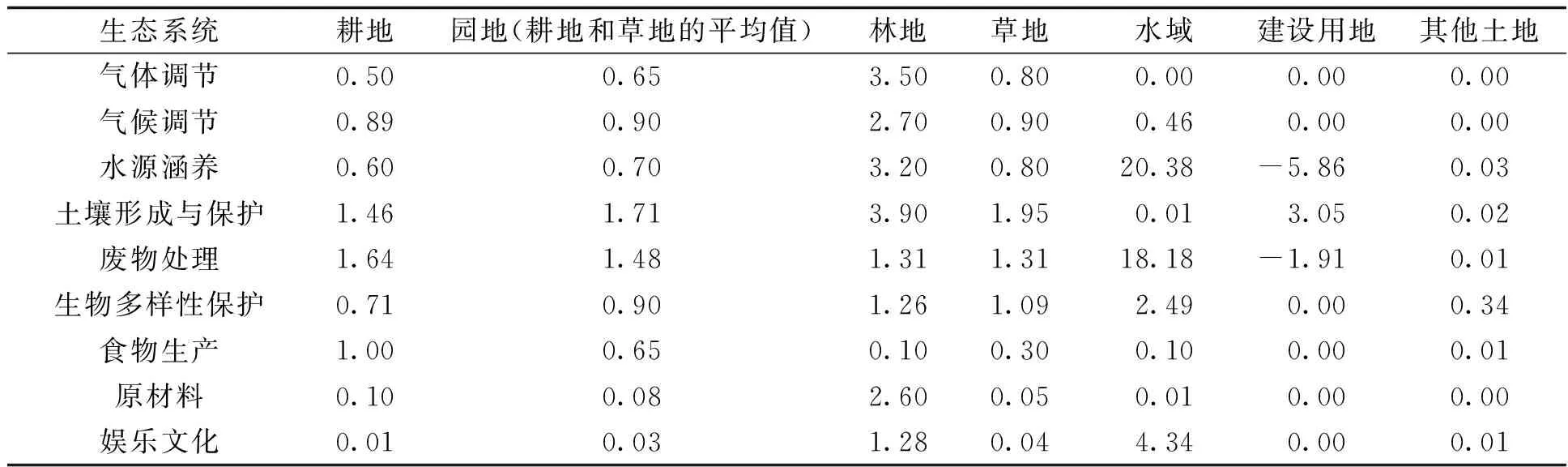

3.6 生态系统服务功能价值求算——周楼村生态价值颇高根据文献查阅,生态服务功能价值的求取方法采用谢高地的生态当量因子表[12-14],根据新市镇39个村落的土地类型分类,其中耕地、林地、草地、其他土地直接引用谢高地的当量因子,园地的因子取耕地和草地的平均值,建设用地因子根据参考文献[14]求得,由此构建出新市镇的生态系统当量因子表(表2).再经过Ea(单位面积农田食物生产服务功能)、Eij(生态系统单位面积生态服务经济价值)、V(生态系统服务功能经济价值)的逐步求算,获得新市镇各村落生态价值总值(图3).

图3 新市镇各村落生态系统服务功能总价值

表2 新市镇生态系统单位面积生态服务价值当量表

新市镇生态价值总值为3 247.28万元,村庄平均值为83.26万元.其中,周楼村生态价值总值远高于其他村庄,占新市镇总值的14.46%,分别是村庄平均值的5.64倍和生态价值最小村的23倍.根据实地调查了解,周楼村地处新市镇东北端,林地覆盖率高达60%以上,坡度较陡海拔较高,生态敏感性强.通过ArcGIS自然断点法进行低、中、高分等,村庄数量比值分别为51.28%、25.64%、2.56%.

3.7 社会经济价值求算——农村社会经济价值普遍不高从经济发展水平、农业发展水平着手,选取人均收入、农林牧渔业人员、二、三产业人员、耕地面积、农业人口等5项因子.通过SPSS软件进行因子无量钢化处理,加权求和得到39个村落的社会经济价值(图4).

图4 社会经济价值无量钢化评估结果

根据图4计算结果,除了钱岗一村,新市镇各村庄社会经济价值普遍不高.根据实地调查了解,钱岗一村地处新市镇钱岗集镇中心,人口规模大,占新市镇总人口的63.47%,农业发展较好,农户的人均收入相对较高,主要以种植林果为主,其中,优质桃年产值880万元,占农业收入的75%.通过ArcGIS自然断点法进行低、中、高分等,得到村庄数量比值分别为33.33%、51.28%、15.38%.

4 类型划分验证

根据章节3指标计算结果,将新市镇39个村庄7项指标进行汇总(表3).

表3 新市镇各村庄指标测算结果

结合表1中村庄四大类型划分标准,得到新市镇村庄发展类型划分结果:骆楼村、洛河北村、熊岗村、钱岗一村、王老庄村、钱垱村、邓棚村、杨庄村、任岗村、白露村、姚棚村、泉沟村、黄湾村、钱岗二村等14个村庄的人口规模、社会经济价值指标皆为中/高,且生态价值、坡度、高程指标皆为低/中,具有中心村发展特点,可划分为集聚提升类;新一村、前井村、鸿雁河村、大堰村、东李湾村、赵庄村、张巷村、肖庄村、彭庄村等9个村庄距离城镇中心近,生态价值、坡度、高程指标皆为低/中,人口规模、社会经济价值指标至少其中一项为中/高(中/大),具有向城市发展的潜力,可作为城市扩张后备存量,划分为城郊融合类;李楼村、火青村、前湾村、郑家湾村、汤河村、西李湾村等6个村庄具有文化、民族等特色,划分为特色保护类;孟子坪村、骆庄村、王大桥村、高庄村、山李头村、谢棚村、周楼村、付家湾村、新集村、刑川村等10个村庄具有坡度、高程、生态价值中/高特点,且人口规模小、社会经济价值低,距离城镇中心较远,不宜耕种及建设,无任何发展潜力,可划分为拆迁撤并类.

5 结论与讨论

5.1 结论本文中立足当前我国农村发展和乡村振兴战略需求,依据《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》提出的4种村庄发展类型,在前人研究的基础上,充分考虑村庄发展实际及村庄特色,选取人口规模、社会经济价值、生态系统服务功能价值、村庄发展特色等指标构建评价指标体系,探索一套可测算、可验证的划分标准.以新市镇39个村庄为例开展实证研究.依据村庄划分标准,将新市镇村庄划分为集聚提升类、城郊融合类、特色保护类、搬迁撤并类等4类村庄.结果表明,骆楼村等14个村庄可划为集聚提升类,新一村等9个村庄可划为城郊融合类,李楼村等6个村庄可划为特色保护类,孟子坪村等10个村庄可划为搬迁撤并类.

5.2 讨论不同类型的村庄应因地制宜、分类施策,助力实现乡村振兴.

集聚提升类村庄拥有较好的区位和经济基础条件,具有较高的吸引力和较大的发展潜力,是实现农业现代化及乡村振兴的重点突破区.应科学确定村庄发展方向,有序推进价值提升,充分发挥其对周边村庄的辐射带动作用,在规划中统筹考虑与周边村庄发展一体化,推动农村居民点集中连片建设.加大建设投入力度,继续巩固和突出主导产业优势,探索形成农业、工贸、休闲服务等专业化、规模化新形式.

城郊融合类村庄作为新市镇的城市后花园,伴随城镇化发展已然成为新市镇城镇的一部分,具备向城市转型的良好条件.应综合考虑工业化、城镇化发展需求,结合村庄自身实际,加快形成城乡基础设施互联互通、共建共享,推进城乡产业融合发展,不断强化承接城市功能外溢、服务城市发展的能力,在城镇化推进过程中注重乡村风貌的保留及农民利益的保障.

特色保护类村庄自然历史文化资源丰富,是彰显乡村文化及中华优秀传统文化的载体和名片.在发展中应统筹好保护与发展的关系,重点在于保护村庄原有风貌及文化资源特色,保持其自然空间形态与环境的整体性与延续性.在保护的基础上改善公共服务环境,适度发展乡村旅游及餐饮民宿等,形成特色资源保护与村庄发展的良性互动.同时也要加强规划,谨防出现滥用村庄资源、盲目乱搭乱建的情况.

搬迁撤并类村庄自然区位条件较差,人口流失严重,主要通过易地扶贫搬迁、生态宜居搬迁、农村集聚发展搬迁等方式实现搬迁撤并.其中,对于空心化现象突出的村落,保留其生产功能,通过实施复垦等土地整理措施,增加耕地面积,提高土地集约利用水平.规模化的农地集中将为农业机械化推广提供条件,在提高生产力的同时实现农村人口的就地城镇化.在村庄搬迁撤并过程中尊重农民意愿,注重安置区基础设施和公共服务设施宜居建设,避免出现孤立的村落式移民社区.