前馈控制在麻醉恢复室全身麻醉患者躁动护理中的应用研究

2021-11-07瞿碧霞邵喜娜

瞿碧霞 邵喜娜

麻醉恢复期躁动作为全身麻醉患者复苏期间常见并发症,主要表现为躁动、兴奋及定向障碍等脑功能障碍,在影响复苏效果的同时,还可导致患者因肢体动作幅度过大发生不良事件,进而危及患者生命安全[1]。麻醉恢复室(PACU)为手术室与病房之间的过渡场所,也是患者术后恢复的主要场所,因此PACU的建设为全身麻醉患者的安全苏醒奠定了基础[2],但由于复苏期躁动发生机制尚不十分明确,且无特效疗法,仅能够通过术前指导及躁动发生后采取对症措施等方式改善患者症状[3]。王慧等[4]报道,可通过对全身麻醉患者实施前馈控制,降低复苏期躁动的发生。前馈控制即通过在实施相应措施前,预测行为可能产生的后果,进而采取相应预防措施,避免不良情况的发生[5]。为探究前馈控制在PACU全身麻醉患者麻醉恢复期躁动护理中的应用效果,选取2018年1月-2021年1月我院采取全身麻醉手术治疗的80例患者进行对比研究,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2018年1月-2021年1月我院采取全身麻醉手术治疗的80例患者。纳入标准:(1)患者符合全身麻醉手术相关指征;(2)年龄≥18岁;(3)美国麻醉医师学会(ASA)分级为Ⅰ-Ⅱ级;(4)患者认知功能及沟通能力正常,能够配合相关护理措施;(5)患者对本次研究知情,并自愿参与。排除标准:(1)患者伴有严重意识障碍或精神类疾病;(2)伴有吸毒史、酗酒史或药物滥用史;(3)伴有其他影响术后复苏类疾病。按照患者基础资料具有匹配性的原则分为研究组和常规组,每组40例,研究组男性22例,女性18例,平均年龄(44.01±6.69)岁;ASA分级:Ⅰ级26例,Ⅱ级14例;文化程度:初中及以下6例,高中(中专)20例,大专及以上14例。常规组男性21例,女性19例,平均年龄(43.15±7.64)岁;ASA分级:Ⅰ级25例,Ⅱ级15例;文化程度:初中及以下7例,高中(中专)18例,大专及以上15例。两组基础资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

常规组实施常规复苏期干预,研究组在常规护理的基础上实施前馈控制干预。

1.2.1组建前馈控制小组 由手术室、PACU及病房护理人员组成前馈控制小组。(1)由麻醉科护士长任小组组长,负责与组员一同探究导致躁动的危险因素,并制定相关预防措施,同时负责对组员进行指导及培训、监督各项措施的落实等,以保证相关干预措施的实施;(2)手术室护理人员参与患者术前指导,对患者术中生命体征及用药情况进行详细记录,并与PACU护理人员进行交接;(3)PACU护理人员参与患者术前访视,共同分析躁动影响因素,并实施PACU各项护理工作;(4)病房护理人员对患者进行常规宣教及护理,监测患者生命体征。

1.2.2护理措施 (1)术前宣教:由前馈控制小组成员对患者进行术前宣教,重点告知患者手术麻醉方式、麻醉的安全性、有效性,讲解麻醉复苏期间常见并发症类型及主要干预方式,提高患者认知水平;(2)心理干预:评估患者术前心理状态、受教育程度等情况,鼓励患者倾诉内心疑虑,通过图片或视频等方式,进一步提高患者对PACU的熟悉程度,对能够自由行动的患者,可组织其进入PACU参观,以进一步提高对PACU环境的了解程度,再次引导患者说出内心感受,给予心理干预措施,以消除患者不良情绪,保证患者术前心态平和。另外,可由既往复苏质量较好的患者,讲解自身护理及复苏经验,进一步提高患者对复苏过程的了解程度及准备;(3)复苏期镇静干预:患者进入PACU后,护理人员对患者疼痛程度进行评价,遵医嘱给予适量镇痛药物,待患者疼痛减弱后,给予其适量镇静药物,并观察用药不良反应,使患者处于无痛安眠状态;(4)留置管路安全管理:患者进入PACU后,护理人员认真进行床旁看护,提前采取加床档等约束措施,并对各导管及引流管进行妥善固定,避免因躁动等情况导致导管脱落,并对符合拔管指征的患者,及时拔除导管,降低患者应激反应;(5)环境干预:PACU温度调整至22~24℃,以免患者复苏期间出现低体温或寒战等情况,并保持室内安静,避免对患者产生不良刺激。

1.3 观察指标

1.3.1疼痛程度 采用视觉模拟评估法(VAS)[6]对患者复苏期间疼痛程度进行评价,其评分为0~10分,分值越高表明患者疼痛程度越强。

1.3.2躁动程度 采用复苏期躁动程度评分标准[7]对患者躁动情况进行评价:0分,患者安静,无躁动症状;1分,患者在进行吸痰或留置管维护期间,存在肢体乱动、阻挡等情况;2分,患者在无干预状态下,发生躁动或存在自行拔管等行为,需采取约束措施;3分,患者四肢剧烈躁动,并伴有喊叫或哭泣等情况,需采取制动措施。

1.3.3不良情况发生率 记录患者复苏期间因躁动而发生坠床、出血、非计划拔管、缝合线脱落等发生率。

1.3.4护理质量 待患者意识完全恢复后,指导患者及其家属采用我院自制《麻醉复苏患者护理质量评价表》对护理质量进行评价,该量表包括情绪干预、无痛干预及躁动预防3个维度,共20个条目。各条目评分为1~5分,总分为100分,分值越高表明护理质量越高。该量表Cronbach's α系数为0.891。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 两组复苏期间疼痛评分的比较

研究组患者复苏期间疼痛评分为(2.43±0.76)分,显著低于常规组的(4.51±1.13)分(P<0.05)。

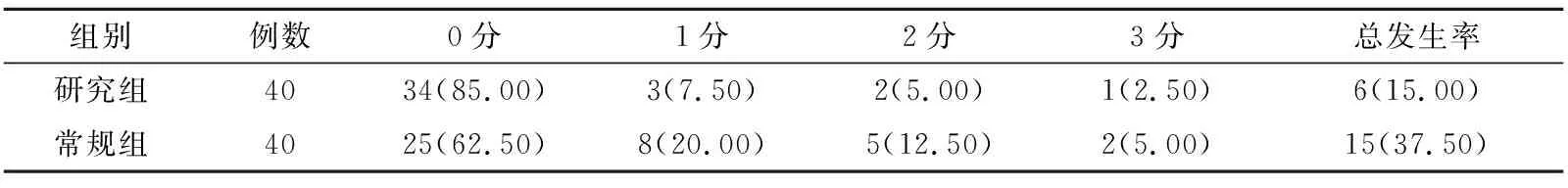

2.2 两组复苏期间躁动发生率的比较,表1

表1 两组复苏期间躁动发生率的比较 n(%)

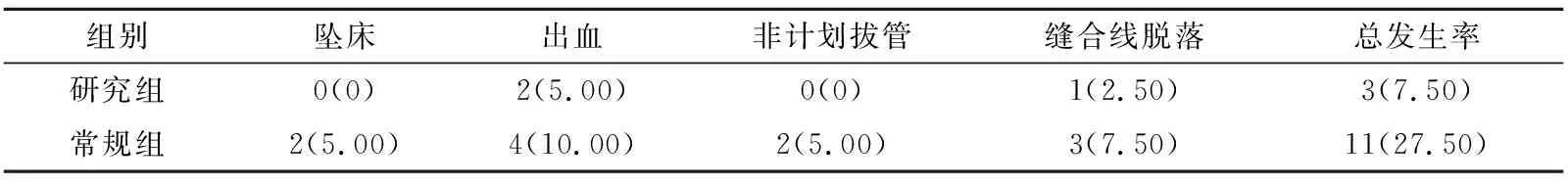

2.3 两组复苏期间不良情况发生率的比较,表2

表2 两组复苏期间不良情况发生率的比较 n(%)

2.4 两组护理质量评分的比较,表3

表3 两组护理质量评分的比较 (分,

3 讨论

麻醉复苏期是全身麻醉患者生理功能恢复的重要时期,患者在该段时间内极易因药物刺激及不适因素出现躁动等不良反应,进而影响复苏质量。同时,还可导致导管脱落、出血及坠床等情况的发生[8]。陈姿妃等[9]指出,复苏期躁动主要发生于拔管后的5~15min内,且实施有效的护理措施能够显著降低患者躁动发生率及躁动程度。前馈控制作为临床新兴干预模式,通过对患者症状及心理进行评估,预见性地采取相应措施,达到避免不良情况发生的目的。

本研究结果显示,研究组复苏期间躁动及因躁动导致的不良情况发生率分别为15.00%及7.50%,均显著低于常规组的37.5%及27.50%(P<0.05),与范玉红等[10]研究结果相符,证实了前馈控制能够有效控制全麻患者发生躁动情况,对保证患者安全及提高复苏质量具有重要意义。其原因:(1)术前由手术室、PACU及病房护理人员成立前馈控制小组,并联合分析危险因素及制定护理措施,同时提高护理环节的交流程度,有助于提高干预措施的有效性及可行性;(2)胡连莲[11]指出,患者恢复期躁动受情绪因素影响较大,且患者恢复期可因对环境的陌生感而出现恐惧、紧张等不良情绪。在本研究中,通过对患者实施术前指导,有效提高了患者对PACU及其护理人员的熟悉程度,并通过实际观摩,进一步提高了患者认知水平[12],进而降低患者躁动发生率及严重程度;(3)张庆华等[13]指出,患者术后疼痛是引起躁动的主要因素。在本研究中,通过实施更加具有针对性的镇痛镇静措施,有助于患者维持安眠状态;(4)自行拔管及出血作为躁动患者最常见的现象,一方面受患者躁动程度影响,同时也受护理干预强度的影响[14]。本研究中PACU护理人员通过实施导管护理,加强导管的固定程度,并通过对患者实施预防性约束行为,避免了该类情况的发生。

本研究结果显示,研究组护理质量总分为(89.49±4.15)分,显著高于常规组的(70.46±6.97)分(P<0.05)。其原因:(1)通过建立前馈控制小组,护理人员对自身职责更加明确,且通过加强交接干预,为护理质量的提高奠定了基础;(2)术前对患者实施有效的知识宣教及心理干预,有助于复苏期间护理依从性的提高,促进护理措施的落实程度。

综上所述,对全身麻醉患者实施前馈控制有助于降低患者复苏期间疼痛程度及躁动发生率,同时对护理质量的提高具有促进作用。