双侧丘脑底核脑深部电刺激术治疗帕金森病的疗效分析

2021-11-06郐国虎刘魏华张复弛杨正明

蒋 伟 郐国虎 刘魏华 张复弛 舒 凯 杨正明 雷 霆

帕金森病(Parkinson disease,PD)又称震颤麻痹,是好发于中老年人的中枢神经系统退行性疾病,临床主要表现为静止性震颤、运动迟缓、肌强直和姿势步态异常等运动症状以及非运动症状,给病人、病人家庭及社会带来极大的负担;因此,合理有效的治疗尤为关键。在PD早期,最为有效的药物为复方左旋多巴,但是易导致症状反复及出现异动症等并发症。自1980 年代末以来,脑深部电刺激术(deep brain stimulation,DBS)逐步发展成熟,通过向脑内关键靶点进行电刺激来调节神经环路活动,是一些常见运动障碍疾病的有效治疗方法,同时还具有减少服药、微创、可逆、可调节等优点,目前已经成为中晚期PD 的最有效的外科治疗方案。2015 年6 月至2019 年6 月采用双侧丘脑底(subthalamic nucieus,STN)-DBS治疗PD共171例,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象 纳入标准:①符合2015年国际运动障碍协会或2016 年中国帕金森病的诊断标准[1];②药物难以控制及副反应难以耐受;③病程4年以上;④药物关期Hoehn-Yahr 分期2.5~4 期;⑤年龄一般不超过75岁,老年病人进行受益和风险评估且脑萎缩不严重(严重脑萎缩术中脑脊液流出可导致脑组织移位)可放宽至80 岁左右。排除标准:继发性帕金森病;伴严重认知功能障碍和(或)严重精神疾病。

共纳入171 例符合标准的PD,其中男91 例,女80 例;年龄18~78 岁,平均(60.50±10.62)岁;病程(8.12±4.02)年。

1.2 手术方法 术前MRI 和CT 检查并进行融合,然后在手术导航系统进行STN靶点坐标定位。局麻下切开头皮并颅骨钻孔后迅速封闭骨孔,安装立体定向头架后反复核定STN 坐标,术中采用微电极记录和疗效评估协助电极准确植入。取下立体定向头架,全麻下同期植入脉冲发生器。术后4 周开机。随访过程中依据治疗的有效性、脉冲发生器和病人的耐受力将刺激调试参数设置为:电压0.5~3.6V,频率130~160 Hz,脉宽60~90 μs。术后常规服用抗PD药物。

1.3 评价指标 采用电话、门诊复查等形式随访6 个月,采用第三版统一帕金森病评分量表(Unified Par⁃kinson's Disease Rating Scale version (3.0),UPDRS-Ⅲ)评分及第二版世界卫生组织生活质量评定量表(World Health Organization Quality-of-Life Scale ver⁃sion (2.0),WHO-QOL-2)评分评估疗效,其中UP⁃DRS-Ⅲ总分越高,表示PD症状越严重;WHO-QOL-2评分越高,疗效越好。

1.4 统计学方法 采用SPSS 21.0软件处理,计量资料以±s表示,采用t检验;计数资料采用χ2检验;以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 手术副反应①手术并发症:术后发生颅内出血1例(0.58%),为基底节轻微渗血,保守治疗后好转;切口感染3例(1.75%),经清创等处理后好转。②装置所致副反应:排异反应2 例(1.17%),取出电极好转后二期再次植入;癫痫发作1 例(0.58%),在植入电极时发生;因设备故障更换脉冲发生器1 例(0.58%)。③刺激副反应:体重增加12 例(7.01%),构音障碍8 例(4.67%),睁眼困难4 例(2.34%),智力减退4例(2.34%)。

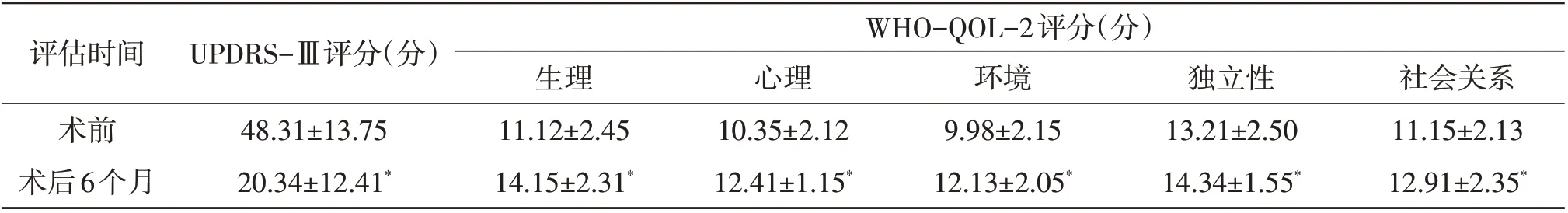

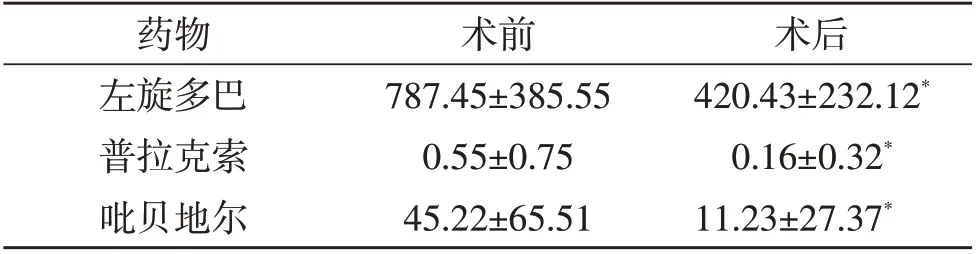

2.2 疗效 术后6 个月,UPDRS Ⅲ评分明显降低(P<0.05,表1),WHO-QOL-2 评分明显增高(P<0.05,表1)。术后抗PD药物使用量明显降低(P<0.05,表2)。

表1 171例PD双侧STN-DBS治疗前后UPDRS-Ⅲ评分和WHO-QOL-2评分比较(分)

表2 171例PD双侧STN-DBS治疗前后药物剂量比较(mg)

3 讨论

PD 由James Parkinson 发现至今将近200 年,PD的治疗仍相对落后[1,2]。对于药物不能控制运动症状的PD 病人,DBS 已成为最主要的治疗方式,也是目前一线治疗的手术方法[3],已成为继左旋多巴药物治疗后最重要的治疗选择。DBS 不破坏神经核团,避免了因核团毁损破坏而引起的严重并发症,对神经也具有一定保护作用,同时术后可通过调整参数能长期稳定控制症状[4]。DBS治疗PD的两个主要靶点是STN 和苍白球内侧核(globu pallidus interna,GPi)。临床随机对照研究表明,STN-DBS 和GPi-DBS 具有类似的运动症状治疗受益(改善25%~60%),STN-DBS 明显减少对多巴胺替代药物的需求并改善PD的主要运动功能,而GPi-DBS能够减少运动并发症[5]。静息态功能磁共振研究显示,DBS治疗的作用机制是减弱PD发病相关的特异性偶联,因为PD 病人运动丘脑和运动皮层之间的耦合增加,DBS 减少与小脑、GPi 和STN 的纹状体耦合,增加运动网络的整体连接性,增强丘脑-皮质连接,减少对基底神经节和小脑结构的纹状体控制[6~8]。文献报道,对符合手术适应证的PD 病人,DBS 不仅可以有效改善运动症状及非运动症状(睡眠障碍、肢体疼痛、胃肠道和泌尿道功能),还可以提高病人总体生活质量[9,10]。本文结果显示,DBS 后6 个月,PD 病人生活质量评分明显增高,证实DBS 可明显提高生活质量;同时,UPDRS-Ⅲ评分明显降低,提示DBS 可以改善病人的相关运动并发症。另外,Alexoudi 等[11]报道,术后6 个月药物用量可减少至术前的53.4%,有9.3%的病人能够完全停药,随访3年有6.7%的病人无需用药。本文结果也显示STN-DBS 明显减少PD病人术后药物剂量(P<0.05)。

关于手术副反应,本文术后发生颅内出血1例,切口感染3例,排异反应2例,癫痫发作1例,因设备故障更换脉冲发生器2 例。这些副反应均为STNDBS 常见副反应[12,13]。另外,关于刺激副反应,本文病例术后发生体重增加12例,构音障碍8例,睁眼困难4例,智力减退4例。研究表明,PD病人体重的变化与疾病严重性的变化相关[14],因此,需要注意防止超重及超重带来相关的代谢紊乱。

由于左旋多巴和DBS对运动障碍产生的附加效应,单侧STN-DBS 可能会导致对侧肢体运动障碍,且单侧刺激不能充分改善步态问题,所以对于PD病人进行双侧STN-DBS效果可能更好[15]。

总之,对于药物难以控制及副反应难以耐受的PD 病人,双侧STN-DBS 治疗PD 可显著改善病人症状、提高生活质量及减少口服药物量。