紫金山铜金矿中金铜银的赋存状态研究

2021-11-06李美荣孟庆波梁冬云沈贤德张莉莉

李美荣,孟庆波*,梁冬云,沈贤德,李 波,张莉莉

(1. 广东省科学院 资源利用与稀土开发研究所,稀有金属分离与综合利用国家重点实验室,广东省矿产资源开发和综合利用重点实验室,广州 510650;2. 紫金矿业集团股份有限公司,福建 上杭 364200)

紫金山铜金矿床是国内首个发现的高硫化型浅 成低温热液矿床,位于紫金山矿田中部,关于该矿床的区域地质、矿床地质、地球化学特征以及矿化分带特征已有系统研究[1-6],矿石中的主要矿物硫化铜矿物(辉铜矿-蓝辉铜矿-铜蓝、硫砷铜矿、斑铜矿等)、黄铁矿、脉石矿物(明矾石等)的空间分布特征、成矿过程以及矿物学特征也有专门研究[7-14]。紫金山铜金矿床受火山机构控制,其矿化特征是脉状引爆角砾岩发育及蚀变分带明显,形成典型的“上金下铜”垂直矿化分带特征,铜矿体为特殊的蓝辉铜矿-铜蓝-硫砷铜矿-明矾石矿物组合。以引爆角砾岩脉为中心,从内向外,从上到下,依次为硅化带、明矾石化带、地开石化带、绢英岩化带。硅化带控制着大部分金矿体的空间分布,还有小部分的金矿体是产在明矾石化带中,明矾石化带控制着下部高硫化型铜矿体,主要包括蓝辉铜矿、铜蓝以及硫砷铜矿等铜矿化组合类型。明矾石可分为4种产出类型,分别为蚀变岩型明矾石、与铜-硫化物共生的明矾石、脉状明矾石和粉末状明矾石。绢英岩化带控制着黄铜矿、斑铜矿、铜蓝、方铅矿、闪锌矿的铜铅锌矿化组合类型。地开石化带类型介于明矾石化带和绢英岩化带之间。

作为国内首屈一指的特大规模型铜、金、银矿田,矿山已探明可利用的金资源储量从5.45吨增加到316吨(平均地质品位Au 0.596 g/t),铜资源储量从146万吨增加到242万吨(平均地质品位Cu 0.426%),其矿床地质方面已经形成了一个成熟完整的研究体系,相对而言,矿石矿物学及矿物加工等方面的研究尚未完善[15]。在现有的生产工艺流程中,主要以金属铜、硫为回收对象,金、银通过半自磨顽石进行浸出回收,部分金银在选矿过程中进入铜、硫精矿,导致金的回收率较低。查明矿石中金银的赋存状态及流失情况,在保证铜、硫的选矿指标的前提下,尽可能提高金、银的回收率,增加企业的附加值,是选矿厂面临的重要技改问题之一。

1 样品制备与试验方法

1.1 样品准备

本次矿石样品取自紫金山金铜矿,块矿取自采矿粗碎样品,从矿样中选择具有代表性块状矿石样制成光片,其余样品经破碎、混匀、筛分(2 mm)后,再混匀、缩分制成试验样品备用。多元素化学分析样品研磨至0.074 mm 以下,矿物自动检测样碎至-0.2 mm,筛分+0.1 mm,-0.1+0.04 mm,-0.04+0.02 mm,-0.02 mm粒级产品制成树脂光片,通过选矿方法从样品中分离得到硫化铜矿物、黄铁矿和脉石单矿物,在-0.04 mm粒级完成最后提纯。

1.2 设备和试剂

矿物含量的自动检测、矿物能谱分析和元素扫描分析均采用美国FEI矿物自动分析仪MLA 650系统[16],该系统联合FEI Quanta 650扫描电镜、Bruker XFlash5010能谱仪以及MLA软件3.1版本进行分析。工作条件为,加速电压20 kV,工作距离10 mm,高真空模式,时间常数6 s。

背散射电子是被固体样品中的原子反射回来的一部分入射电子,它的成像衬度与样品微区化学组成及形貌有关。样品通过磨抛后获得光面,此平面的背散射电子图像(BSE)衬度仅取决于不同微区物相的平均原子序数。样品表面平均原子序数较高的区域,产生较强的背散射电子信号,在BSE中呈现较亮的灰度,反之亦然[17]。MLA检测体系中,采用找金模式过滤掉主要矿物脉石矿物和黄铁矿颗粒进行金的查定,将背景灰度值设置为GL(Fe2S)+20,检测颗粒粒径为1 µm,采集时间为50 ms,总测量颗粒为100000颗,测量时间为720 min。

X射线衍射(XRD)用Empyrean XRD仪测定,实验条件为:CuKα靶;波长0.15406 nm,靶电压45 kV,靶电流40 mA;扫描方式:连续扫描;扫描速度:0.06°/s;2θ起始角5°,终止角90°,步长0.013°;发散狭缝1°,接受狭缝0.15 mm,防止散射狭缝1°。

单矿物分离采用的药剂主要有丁基黄药,MIBC,石灰,硫化钠,活性炭,选矿用水主要为自来水,选矿设备主要为XFGC型充气挂槽浮选机,真空过滤机与烘箱。

2 结果与讨论

2.1 矿石基本性质

原矿主要化学成分分析结果如表1所示。样品中的铜为主要的有价元素,伴生金、银和硫,达到了斑岩型铜矿床的综合回收要求。

表1 原矿化学成分分析结果(质量分数)Tab.1 The chemical analysis results of ore (ω)

原矿矿物组成结果见表2。原矿中金属矿物主要有蓝辉铜矿、铜蓝、硫砷铜矿、斑铜矿、黄铜矿、黄铁矿等,贵金属矿物包括微量的自然金和银矿物,脉石矿物为石英、明矾石、地开石等。

表2 原矿矿物组成结果Tab.2 The mineralogical composition results of ore /%

2.2 矿石中铜的赋存状态

根据原矿矿物组成和单矿物化学分析结果,有价元素铜的平衡分配如表3。铜主要赋存于硫化铜矿物中,分配率为93.55%,以微细包裹体赋存于黄铁矿的铜为3.31%,分散于脉石中的铜为2.58%,从原矿中分离铜精矿,理论品位为Cu 69.70%。

表3 矿石中铜的平衡分配表Tab.3 The balanced distribution of copper in the ore

对铜精矿样品进行XRD分析,并采用High Score Plus软件进行无标定量和结构精修后,获得铜精矿主要物相组成及物相晶体结构,结果见图1和图2,铜矿物以蓝辉铜矿、铜蓝和硫砷铜矿为主。铜矿物化学成分能谱分析结果及主要嵌布形式如表4和图3所示。

表4 铜矿物化学成分能谱分析结果Tab.4 The chemical component (ω) results of copper minerals by EDS /%

图1 铜精矿X射线衍射图谱Fig.1 The XRD pattern of cooper concentrate

图2 铜矿物晶体结构示意图[18] Fig.2 The crystal structure of copper minerals

图3 铜矿物在矿石中的赋存状态Fig.3 The disseminated state of copper minerals in ore

蓝辉铜矿(Ref.Code:96-900-0118)理论化学组成Cu7.20S4.00,为等轴晶系,空间群Fm-3m,晶胞参数a=b=c= 0.555 nm,α=β=γ=90°。矿石中蓝辉铜矿含Cu 75.73%~79.79%,存在少量Ag、Fe作为类质同象混入物代替Cu进入晶格,实际计算化学式为Cu1.925(Al4Si11Fe6Ag0.55)0.001S1.05。反光显微镜下观察,蓝辉铜矿反射色为灰蓝色或浅蓝色,显均质性,呈自形-半自形板状或粒状,集合体呈不规则状、脉状或粒状,可见交代结构、碎裂结构和固溶体分离结构,在蓝辉铜矿中可出现由固溶体分离而产生的辉铜矿或铜蓝的叶片,亦可与蠕虫状硫砷铜矿交代连生。

铜蓝(Ref.Code:98-002-6968)理论化学组成Cu6S6,为三方晶系,空间群P63/mmc,晶胞参数a=b=0.379 nm,c=1.633157 nm,α=β= 90°,γ=120°。矿石中铜蓝含Cu 66.53%~67.44%,存在少量Ag、Fe作为类质同象混入物代替Cu进入晶格,计算化学式为Cu1.01(Al2Si6Fe1.5Ag0.3)0.001S0.98。反光显微镜观察,反射色为深蓝色至白色微蓝,显多色性和强非均质性,呈自形晶板状或他形、半自形粒状,集合体呈不规则粒状,可见交代结构,常与蓝辉铜矿交代共生。

硫砷铜矿(Ref.Code:96-900-7518)理论化学组成Cu6As2S8,为斜方晶系,空间群:Pmn21,晶胞参数a=0.738 nm,b=0.644 nm,c=0.618 nm,α=β=γ=90°。矿石中硫砷铜矿含Cu 47.26%~48.59%,作为类质同象混入物Sb代替As,Fe代替Cu,化学式为Cu3As(Si2.5Fe1.4Sb1.2Sn0.3)0.01S4。反光显微镜下观察,反射色为淡粉红灰白色或浅橘红色,反射多色性显著,强非均质性,呈板状晶体或他形粒状、浑圆颗粒集合体,可见交代结构,与蓝辉铜矿、铜蓝交代连生。

由图3可见,矿石中铜矿物主要有以下嵌布形式:1) 沿明矾石溶蚀孔洞或碎裂缝隙充填,交代黄铁矿;2)在明矾石和地开石中零星分布;3) 呈微细粒包裹于黄铁矿中。受充填空间位置制约,铜矿物嵌布粒度分布极不均匀,粗粒者可达1 mm,微粒(≤10 µm)占有率为13%左右,且与黄铁矿密切连生。

2.3 矿石中金的赋存状态

矿石中金的平衡分配如表5所列,有价元素金以游离金和硫化物包裹金的形式存在。以游离金的形式存在的金为29.49%,赋存于硫化铜矿物和黄铁矿中的金为27.70%和27.27%,分散于脉石中的金为15.54%。从原矿中分离铜精矿,金的理论回收率分别为57.19%,分离硫精矿,金的理论回收率分别为27.27%。

表5 矿石中金的平衡分配表Tab.5 The balanced distribution of gold in the ore

检测发现的金粒主要以金的独立矿物自然金形式存在,颗粒形态主要为不规则状、薄板状和枝叉状等。自然金表面粗糙不平,无任何被膜,观察所见的自然金切面多为不规则状、近圆状和短柱状等。

矿石中的金粒主要有3种嵌布状态:1) 中细粒金常见以粒间金和裂隙金的形式嵌布于蓝辉铜矿等硫化铜矿物中,这部分金粒常随硫化铜矿物浮选进入铜精矿;2) 少数微粒金以裂隙金的形式充填于黄铁矿晶洞中,或者以粒间金的形式充填于黄铁矿与明矾石、石英之间的缝隙中;3) 大部分微粒金以裂隙金或包裹金的形式沿明矾石和石英晶粒缝隙充填,或者以粒间金的形式充填于石英和明矾石颗粒间隙,这部分金粒不易在磨矿过程中解离,常见损失于尾矿中,如图4所示。

图4 金粒在矿石中的嵌布状态Fig.4 The disseminated state of gold in ore

采用MLA找金模式进行游离金的查找,在原矿矿石光片和铜精矿重砂产品中共发现金粒258颗,其化学成分能谱分析结果如表6。可以看出,该矿石中金粒的成色较高,以自然金为主,极少数银金矿。自然金中金、银和铜的含量波动较大,Au 80.87%~100.00%,Ag 0%~19.13%,Cu 0%~5.92%。

表6 金粒化学成分(质量分数)能谱分析结果Tab.6 The chemical component (ω) results of gold by EDS /%

结合显微镜观察和扫描电镜检测对铜精矿和原矿矿石中发现的金粒进行粒度统计,其中铜精矿中发现金粒99颗,原矿矿石中发现金粒159颗,结果如表7所示。可以看出,样品中的金粒以显微金为主(0.2 µm~0.2 mm)[19],铜精矿中的金粒粒度相对较粗,以中粒金(38~74 µm)和细粒金(10~38 µm),粒级占有率分别为21.05%和75.44%。而原矿矿石中发现的金粒以细粒金和微粒金(≤10 µm)为主,粒级占有率分别为38.44%和61.56%。

表7 金粒粒度组成结果Tab.7 The size distribution results of gold in samples /%

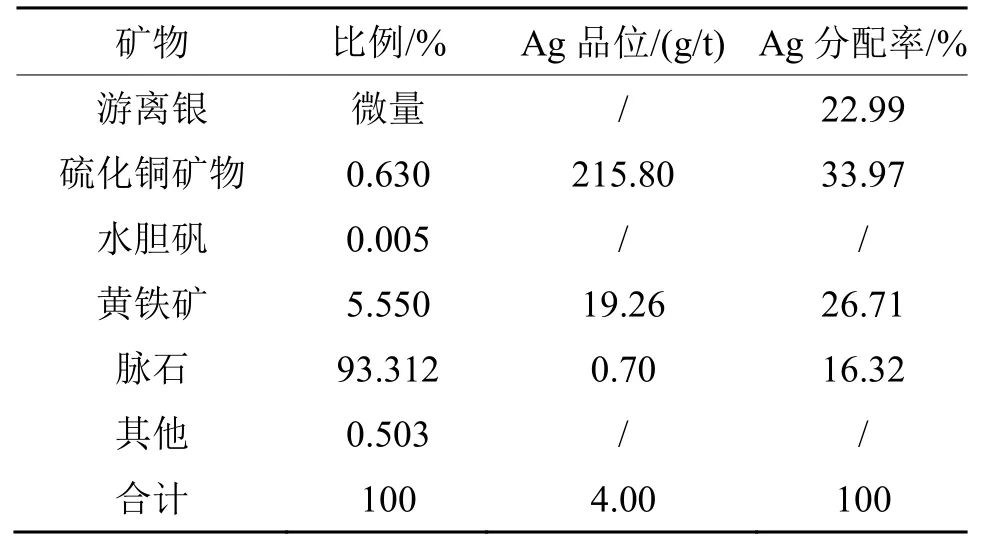

2.4 矿石中银的赋存状态

矿石中银的平衡分配如表8,有价元素银主要以微细包裹体的形式存在,以游离银的形式存在的银为22.99%,赋存于硫化铜矿物和黄铁矿中的银分别为33.97%和26.71%,分散于脉石中的银为16.32%。从原矿中分离铜精矿,银的理论回收率分别为56.96%,分离硫精矿,银的理论回收率分别为26.71%。

表8 有价元素银的平衡分配表Tab.8 The balanced distribution of silver in the ore

采用MLA找金模式查找进行银矿物的查定,发现金属银主要以碲银矿(Ag2Te)和碲金银矿(Ag2AuTe2)形式存在,少量脆银矿(Ag5SbS4)和螺状硫银矿(Ag2S)。以显微银为主,多见呈微细粒包裹于黄铁矿、方铅矿等硫化矿物中,如图5所示。

图5 银矿物在矿石中的嵌布状态Fig.5 The disseminated state of silver minerals in ore

2.5 元素赋存状态对选矿回收的影响

1) 浮选药剂的选择。该矿石为原生硫化铜矿次生富集带矿石,铜矿物种类繁多,以次生硫化铜矿物蓝辉铜矿和铜蓝为主,金矿物以自然金为主。因此,在药剂的选择上应注意对不同种类铜矿物和游离金的捕收。

表9 银矿物化学成分(质量分数)能谱分析结果Tab.9 The chemical component (ω) results of silver minerals by EDS /%

2) 金的综合回收。金的嵌布粒度极微细,粗者为0.07 mm,微细金粒(-40 µm)分布率为79%,大部分微粒金含铜,并以包裹金的形式嵌布于明矾石和石英中。研究发现,中粒金嵌布于铜矿物和黄铁矿矿物粒间或裂隙,可随着铜和硫的回收进入铜、硫精矿;而包裹于明矾石和石英微细含铜金粒,不易磨矿解离,提高磨矿细度有利于提高金的回收率。

3) 铜的综合回收。从原矿中分选铜矿物,理论品位约Cu 69.70%,理论回收率94%左右。由于以含铜较高的铜矿物为主,分选得到矿物含量为30%的铜精矿产品,即可达到精矿品位Cu 20%的要求;另外,铜矿物粒度变化大,粗细粒度悬殊,在粗磨的条件下亦可获得到合格铜精矿品位。黄铁矿中赋存少量铜,黄铁矿进入铜精矿将影响铜品位,但对铜回收率影响不大。另外,硫砷铜矿中的砷进入铜精矿,导致铜精矿中含As 2.46%。

3 结论

1) 紫金山铜金矿床为高硫化型浅成低温热液矿床,采选样品中的铜为主要的有价元素,伴生金、银和硫。金属矿物主要有蓝辉铜矿、铜蓝、硫砷铜矿、斑铜矿、黄铜矿、黄铁矿等;贵金属矿物包括微量的自然金和碲银矿、碲金银矿等银矿物;脉石矿物为石英、明矾石、地开石等。

2) 铜的有用矿物为蓝辉铜矿、铜蓝、硫砷铜矿、斑铜矿等,受空间位置制约,嵌布粒度分布极不均匀,常见沿明矾石溶蚀孔洞或碎裂缝隙充填,与黄铁矿密切连生,少数在明矾石和地开石中零星分布或呈微细粒包裹于黄铁矿中。从原矿中分选铜矿物,理论品位约Cu 69.70%,理论回收率94%左右。

3) 金粒以自然金为主,中粒金嵌布于铜矿物和黄铁矿矿物粒间或裂隙,可随着铜和硫的回收进入铜、硫精矿,微细金粒普遍含铜,多见包裹于明矾石和石英中,不易磨矿解离,从而随脉石损失于尾矿中。从铜精矿中回收金,理论回收率57%,从黄铁矿中回收金,理论回收率27%,黄铁矿进入铜精矿,有利于提高金的回收率。

4) 银主要以碲银矿和碲金银矿的矿物形式存在,少量脆银矿和螺状硫银矿,以显微银为主,多见呈微细粒包裹于黄铁矿、方铅矿等硫化矿物中。从原矿中分离铜精矿和硫精矿,银的理论回收率分别为56.96%和26.71%。