谈谈付建舟著《商务印书馆〈说部丛书〉叙录》

2021-11-04樽本照雄周怡青

樽本照雄 著,周怡青 译

(1.大阪经济大学,日本 大阪 533-8533;2.浙江师范大学 外国语学院,浙江 金华 321004)

付建舟的《商务印书馆〈说部丛书〉叙录》(以下简称《叙录》)由中国社会科学出版社于2019年8月出版。付建舟在书名中注明“商务印书馆”,这一点可谓意味深长。

所谓“说部”,旧指小说、笔记、杂著一类书籍。群学社、改良小说社、小说进步社、最新小说社、太平洋学社等也都出版过名为“说部丛书”的出版物。然而,只有商务印书馆专门出版了外国文学翻译丛书,且长期出版,种类繁多。“说部丛书”一般就是指商务印书馆出版的小说作品。付建舟正是知道这种情况,故在书名中注明“商务印书馆”字样。他从上述出版社中仅选取商务印书馆的出版物著书立说,是个明智的选择。

一般情况下,商务印书馆“说部丛书”能够列举出的收录作品数从初集到第4集第22编,共322种。要是深入叙述的话,便更为复杂。即便存在元版,并且写明实际共有324种,但恐怕理解这些的研究人员也寥寥无几吧。

出版方商务印书馆并未公布其“说部丛书”的详实记录,挪用新中国成立前发行的销售书目,装作为整套“说部丛书”。

这是一套深受读者欢迎的畅销丛书,在当时多次重印。纵览各册的版权页,我们可以看到各种各样的版数。商务印书馆的主要经济基础依赖于教科书、杂志、丛书等的出版收益,“说部丛书”亦是其中之一。清末民初的知识分子由此知道了海外小说的存在,这也为日后成为文学家和小说家的青年们提供了所需的知识来源。

但在中国,它似乎被当成了消耗品,这本册子的封面薄、页数少、纸质差,因此难以保存。从很久以前(大概30年前)起,就很难拿到“实物”了。要是市场上没有流通,读者便不可能拿在手上阅读。笔者认为图书馆应该有藏书,不过要逐一填写300多种丛书的阅读申请,需要花费不少耐心和体力。

不过,现在可以在二手书网络市场中找到部分,其高昂的售价表明有不少潜在买家。目前的状况是价格持续走高。鉴于此,市场上也开始制作并销售影印本。因此,部分商务印书馆“说部丛书”很受欢迎。

以前,愿意研究商务印书馆“说部丛书”本身的学者凤毛麟角。郭延礼《中国近代翻译文学概论》(1998/修订本2005)①郭延礼:《中国近代翻译文学概论》,湖北教育出版社1998年初版、2005年修订本。原文只有文内括注,译文保留原括注,原括注信息不完整或缺失者,译者以页下脚注形式标注完整的参考文献等(编者按除外)。是一本系统研究近代翻译文学的学术专著,得到了中国国内学术界的高度评价。但这本书的初版并未出现商务印书馆“说部丛书”这些字样,完全忽视或者忘记了它的存在。

这或许也有其他的原因吧。

“说部丛书”收录了大量林译小说,并从中摘编出版了100种“林译小说丛书”。多年来,林纾的译文一直备受批判,这或许导致了学界对其研究兴趣的淡薄。在中国大陆,学者研究饱受批判的作品很可能会惹来麻烦。不过就林先生的翻译作品而言,只要不拥护他,便相安无事。学术界对林纾基本持批判态度,只需遵从就好。话虽如此,恐怕也不会有人愿意边批判林译,边探寻整套“说部丛书”吧,毕竟这会带来更高的风险。

尽管如此,还是有人对“说部丛书”感兴趣,这一点令人欣慰。笔者曾看到过有人一本一本地购买,以藏书数量为傲。然而,收藏和研究是两码事。研究译丛必不可少的是对原著及原作者的探究,可愿意深入到这种程度的人却少之又少。可能是因为这既费时费力,又达不到预期效果。

每个作品都标明“说部丛书”并列入清末民初小说目录。但在总共324种作品及其相关书籍中,几乎没有将所有作品全面囊括清楚的,其中存在着巨大的谜团。

如上所述,即使研究人员有意了解丛书的实际出版情况,也较为麻烦。

“说部丛书”收录的众多作品原著不详,这一点很有必要探究。要是说起整套丛书的成书过程,就更为模糊不清了。而付建舟所著的《叙录》正是为阐明这一点提供了资料支撑。

弄清整体情况仅仅是个开始。但付建舟所做的基础工作正是今后研究开展的出发点。笔者想在此介绍一番。

内容

《叙录》的主要构成如下:

[日]樽本照雄《序》

例言

第1章英国作品叙录

第2章法国作品叙录

第3章美国作品叙录

第4章俄日作品叙录

第5章其他国家和地区作品叙录

附录:商务印书馆《说部丛书》作品一览表、参考文献后记

《叙录》的一大亮点是按原著的国别重新分类。笔者本以为该书是根据元版(付建舟的用语:“十集系列”①参见付建舟:《商务印书馆〈说部丛书〉叙录》“例言”,中国社会科学出版社2019年出版。)或初集本(付建舟的用语:“四集系列”②同①。)的顺序进行记述。由于元版和初集内容大致重合,因此也可以按照原来的顺序进行分类。但《叙录》最后采用的分类方式与笔者原先的猜想并不相符,这一结果令人略感意外。

笔者认为,不同的分类方式都有其相应的理由,也可以按照其数量多少进行排列。或是因为在一定程度上已经证实了原著,所以分类才能得以进行。

《叙录》目录中包括作品名称。此外,还有附录《作品一览表》(526—529页)③参见付建舟:《商务印书馆〈说部丛书〉叙录》,第526—529页。,要是一览表能和作品所在的位置一一对应会更好。这并非是微词,只是觉得对应起来会更加方便。这样的话,读者就无需费时费力地在300多种作品中进行查找了。《叙录》被全部收录至《清末民初小说目录 第12版》(2020年1月出版)④樽本照雄编:《清末民初小说目录 第12版》,参见日本“清末小说研究会”网站:http://shinmatsu.main.jp/。樽本照雄编《清末民初小说目录》(以下简称“樽本照雄目录”“樽目”),自1988年首次由日本清末小说研究会出版起,不断修订、补充,1997年出版《新编清末民初小说目录》,又于2002年由齐鲁书社出版了《新编增补清末民初小说目录》,之后继续订正与增补,至2021年出版了《清末民初小说目录 第13版》。中。由于是电子版,在检索作品时应该相当简单。

特色

世界上最早总结并介绍商务印书馆“说部丛书”的是中村忠行撰写的《商务印书馆〈说部丛书〉—书刊学研究》(《野草》第27号,1981年4月20日)。38年后,一本名为《叙录》的专业研究书籍问世。除此之外,还有博士论文(郑方晓,2013)⑤郑方晓:《清末民初商务版〈说部丛书〉研究》,复旦大学2013年博士毕业论文。。但付建舟的单行本《叙录》正式收录整套商务印书馆“说部丛书”,从元版开始分为初集、2集(不是第2集)、第3集、第4集。此书由中国研究学者公开发表,是值得庆贺的。

其特色之一是,各作品都收录了好几张书影。了解付建舟经眼录系列的人可能并不陌生,已出版的相关书籍有:

付建舟、朱秀梅《清末民初小说版本经眼录》,上海:上海世纪出版社股份有限公司远东出版社2010年6月

付建舟《清末民初小说版本经眼录二集》,杭州:浙江工商大学出版社2013年1月

付建舟《清末民初小说版本经眼录三集》,北京:中国社会科学出版社2013年8月

付建舟《清末民初小说版本经眼录(日语小说卷)》,北京:中国致公出版社2015年1月

付建舟《清末民初小说版本经眼录(俄国小说卷)》,同上

付建舟《清末民初小说版本经眼录(清末小说卷)》,北京:中国致公出版社2016年1月

付建舟《清末民初小说版本经眼录(民初小说卷)》,同上

笔者对付建舟的著作深感兴趣,同时也肯定其作品的真实性。付建舟深入了解作品本身,且通过实物标明页数,这也证明了他确实参考过这部作品。作为读者,笔者也十分高兴看到该书中刊登了书影。

付建舟著有上述众多作品,在学术方面颇有建树,成绩斐然。《叙录》从中摘录了商务印书馆“说部丛书”相关内容,并对其进一步补充和完善。刊登多张书影的做法很好,既无需过分强调内容,同时又提高了资料的可信度。

这类书籍向来会受到印刷技术的限制。照片需要制作独特的凸版印刷,因而其费用会相应增加。出版社自然不愿刊登照片,最终著作大多只进行说明记述。但仅靠文字解说无法确定作者是否存在笔误或因臆想而误记。

只需浏览阿英目录(《晚清小说目》1954/1957增补版)①阿英:《晚清小说目》,上海文艺联合出版社1954年初版、1957年增补版。本文简称“阿英目录”。便可知晓。使用者无法判断阿英的记录是否妥当,但只要附有照片便能确定。这为使用者提供了判断的空间,可见付建舟深知封面和底页的重要性。如今,数码印刷成为现实。正因如此,此类印刷才能实现。

笔者反复强调,之所以关注付建舟的著作,完全是因为他自己手里拿着出版物本身,不只是引用前人研究的字面内容。

付建舟保持着不同于以往或一般研究人员的基本态度,在书中提供了坚实的依据,这一点值得称赞。

从日本视角来看,当下的中国学术界似乎更重视立论,而非资料整理。在这一巨大的学术浪潮中,付建舟的著作发行本身就有如凤毛麟角。正因为他还提供了研究基础,可谓是比较特别的存在。想必付建舟确信先拥有实物才能进行理论,不能空谈没有实物的作品。笔者对他的观点深表同意。

要说明《叙录》的精彩之处,需要追溯到阿英目录。

阿英目录

长期以来,清末小说研究人员使用的目录都是阿英目录,并非没有其他目录,而是阿英目录收录数量众多,属于首先必读书目。这些作品仅限于晚清,其特色在于将翻译小说区别于创作小说另外加以收集。

阿英准确地把握了清末小说在创作和翻译两方面的发展。这一点笔者能够理解。然而,他无暇顾及翻译小说的原著,可能认为目录足以记录原著的存在。同样,阿英《晚清小说史》(1937)②阿英:《晚清小说史》,商务印书馆1937年出版。也并未提及原作品。

中国曾有过这样一个时代,以“自力更生”为政治口号,不依赖外国,仅靠自己的力量做事。那是一个需要口号的时代吧。

这个时代并没有以一个标语就简单地结束,过去与外国沾边的人们、企业都成为了批判的对象。

例如,刘铁云主张借洋人之力,在中国开发矿山,被全民骂为汉奸。自然,其作品《老残游记》也被批判为叛徒写的小说。不仅如此,政治批评的矛头甚至还延伸至其子孙和亲属。

但这种批判是极为随意的,批判的方式因对象而异。

企业方面,商务印书馆亦如是。实际上,清末民初,商务印书馆与日本的金港堂合资经营过十年。毕竟,“说部丛书”最初的第一编为柴四郎的《佳人奇遇》,第二编为矢野文雄的《经国美谈》,富有浓厚的日本气息。20世纪10年代,中华书局以日中合资企业为由,对商务印书馆进行了激烈的抨击。

自然,“文化大革命”时期,商务印书馆也受到了谴责。但它似乎并未受到公开批评,这可能是因为日中合资经营的事实被长期隐瞒。我不知道内部情况如何,还是说牵扯到某些因素。

直至今天,它与金港堂合资这一事实也鲜为人知。商务印书馆原计划在2000年以汉译形式出版《初期商务印书馆研究》,详细描述与金港堂合资过程,但最终似乎因不愿公开真相而束之高阁。

在笔者看来,另一方面的翻译文学研究也受其影响。学术界极力否认外来影响,开始逐渐排斥翻译小说。例如1957年以后没有人增补过阿英目录。据笔者所知,“文化大革命”时期补充过少数论文,但基本上只是创作部分,且发表的是论文,并没有达到单行本的规模。阿英目录也没有再版过,人们似乎对此完全置之不理,这可能与“翻译文学并非中国文学”的观点在中国学界根深蒂固密不可分。

直到“文化大革命”之后的1981年,翻译研究才开始出现新的动向。

马泰来所著的《林纾翻译作品全目》(钱钟书等著:《林纾的翻译》,北京:商务印书馆,1981年1月)标明了林译作品的原著,具有划时代意义。受美国文化的冲击,该书按国别、作家进行分类,修正了原著中的多处错误,并重新阐释了相关作品。此后,学界引用马泰来目录介绍林译的原著成为一种惯例。

随后,日本出版了《清末民初小说目录》(1988),其目录的后续版本以前人研究为依据,标明了每件作品的原著。当然,也参考了马泰来目录,并尽力注解当时已经明确的原著。但由于是在日本出版的,中国的研究人员并不知晓。倘若他们注意到这一点,笔者认为应该是从樽本照雄《新编增补清末民初小说目录[第3版]》(齐鲁书社2002)开始的吧。

陈大康著《中国近代小说编年史》全六册(北京:人民文学出版社,2014年1月),时间跨度截至清朝末年。这套大型出版物数量多,内容充实,值得称赞。这些优点毋庸置疑。但笔者想指出,这套书并没有标明翻译小说的原著,似乎更重视年表的事实核查,而非弄清原著。

此外,还有一些被称为翻译小说目录的出版物,其种类目录连已经明确的原著都没有记载。笔者就不在此一一列举了。

将付建舟的“经眼录”系列置于上述变迁中,便觉得颇有意思。除刊登书影图片外,他标明原著的努力值得肯定。笔者之所以提及阿英目录,并非毫无理由。阿英目录收录范围止于清朝末期,不包括中华民国初期。而“说部丛书”的出版始于清朝末年,延续于民国初期。因此,要想通过阿英目录考证“说部丛书”,其实并不彻底。

特色的延续

“说部丛书”最初由全十集构成,即元版(十集系列),各集十编,共100编;而初集(四集系列)则是在民国以后才改称的,其变迁在阿英目录中无法查证,实属遗憾。

此外,阿英目录没有收录“说部丛书”等丛书名,这一问题更为严重。

商务印书馆在清末民初出版的翻译小说,并非一开始就全部收录至“说部丛书”。笔者多年从事小说目录的编写工作,才意识到这一点。

这是商务印书馆出版“说部丛书”过程中所出现的问题。在笔者看来,“说部丛书”的出版并未经过精细的策划。一些翻译小说在以几种不同的丛书名出版的同时,中途又重新编排成了大型的“说部丛书”。而在当时,许多作品尚未被收录。

最麻烦的是,在阿英目录中其名称没有加以区分。如后文所述,在“说部丛书”之前,有许多作品被冠以“新译”“欧洲名家小说”等名称,而阿英忽略了这些分类名称。假设看不到丛书名,作品发行的前后关系便无从知晓。因为学者大都是利用阿英目录进行研究,所以无法辨别其中的翻译小说究竟是“欧洲名家小说”还是“说部丛书”。在其他地方看到“说部丛书”的标示,他们才意识到原来是出自此套丛书。

例如,柯南·道尔的《补译华生包探案》在[阿英151]①[阿英151],即《阿英目录》第151页。以下类同,不另注。中并无标注,而这原本是“说部丛书”元版第一集的第四编。笔者希望说明这一微妙之处。

《叙录》的特色如下:

《叙录》详细提及相关书籍,认清关系,方以记述。由此可见付建舟的见识之高。

具体来说,《叙录》虽然书名仅标有“说部丛书”字样,但其内容不只是“说部丛书”而已,还包括诸如“新译”“欧美名家小说”“说部丛书”“小本小说”“林译小说丛书”等在内。为使读者理解同一个中译本在几个不同系列中分类出版的情况,付建舟可谓煞费苦心。《叙录》条理清晰易懂,这一点极为重要。

其中的“小本小说”横跨清末至民初,而“林译小说丛书”则发行于民初。

笔者反复强调过,无法在阿英目录中明确区分“说部丛书”和其他“新译”“欧美名家小说”等的关系。如上所述,这是因为阿英并未收录丛书名。有时也会有这种情况,例如原本为同一书名,最初称之为“欧美名家小说”,之后却又被编入了“说部丛书”。

例如,育珂·摩耳著、周作人译《匈奴奇士录》(1908)。

在阿英目录[阿英119]中未记录副标题,将匈牙利育珂·摩尔所著的书名误记为《匈奴骑②原注:原文如此。士录》,并且未记录丛书名。

此书初版时作为“欧美名家小说”的其中一册发行,也是民国后丝带图案“说部丛书”中的2集第51编(1915)。因此有学者误认为该再版书中所显示的初版1908年是“说部丛书”2集第51编的出版年份,如陈大康[编年④1609]③陈大康[编年④1609],即陈大康著《中国近代小说编年史》第4册,第1609页。以下类同,不另注。。

再举一个例子—哈葛德著、林译《双雄较剑录》。初刊于《小说月报》连载(1910),后收录至“小本小说”(1914)、“说部丛书”2集本(1915)、“林译小说丛书”(刊年不记)。《叙录》翔实记述了上述过程,而阿英目录的第166页只记载了该小说刊登在《小说月报》上。阿英目录的收录对象是截至清末,所以出现这种情况实属无奈。笔者深知,将这一点视为阿英目录的不足之处有点夸大其词了。但我必须指出这一点。

也许有人会说这很微妙、琐碎,但从研究的角度来说,无法进行细致的区分其实并不合理。

付建舟在《叙录》中写明了丛书名。《叙录》中没有“袖珍小说”,或许因为这和“说部丛书”毫不相干,这一点并无异议。根据出版年份的不同,收录丛书的历史变迁也愈加明显。

最初刊登在杂志上的汉译作品被收录于后来的“说部丛书”中,这意味着已经提供了用于研究丛书的相关史料。笔者认为通过《叙录》便可考证,并且一些未解之谜将会解开。更有特色的是,该书在考察原著时将前人的论文作为典据,这种积极的姿态值得赞扬。由此可见,付建舟明确了自己和他人的区别。书中未标明任何证据出处的地方,是由他本人自己发现的成果。

有些研究人员对此界限模糊,认为“事实无论谁发现都不过是事实”,这种态度真的很令人失望。

然而,付建舟在这一点上作了严密的划分。他翻阅大量前人研究,尽可能地对原著和原作者进行说明。同时,也会充分利用网络资源检索外国作家的资料,表现出了生活在信息时代的现代研究者的样子。一一阐明典据是学术态度应有的理想姿态。

全新的发现

下面介绍一下全新的发现。

英国亨利瓦特女士著,丁宗一、陈坚编译,泠风校订《贤妮小传》(“说部丛书”第3集第26编,1917)的原著(部分内容已在网站上发表①参见日本“清末小说研究会”网站:http://shinmatsu.main.jp/。)。参见图1。

图1 《贤妮小传》上册书影

该汉译的原著记述了MRS.HENRY WOODLADY GRACE(1887),这一点是有据可循的。《商务印书馆图书目录(1897—1949)》(1981)②《商务印书馆图书目录(1897—1949)》,商务印书馆1981出版。的“说部丛书”中标明了这一点。樽本照雄目录第11版中亦如是写道。对此,付建舟提出了另一个书名:MRS. HALLIBURTON’S TROUBLES(231页③即付建舟:《商务印书馆〈说部丛书〉叙录》,第231页。)。

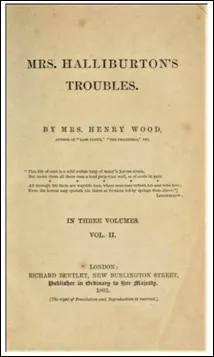

笔者对出版商进行了如下补充:MRS. HENRY WOODMRS. HALLIBURTON’S TROUBLES, LONDON: RICHARD BENTLEY, 1862。参见图2。

图2 《贤妮小传》原著版权页

付建舟提出的书名是正确的。通过网络确认其原件,再从中引用原著的书影进行说明。

只不过他似乎是位谦虚的研究人员,并未指明这是个全新的发现。但笔者认为还是指出前人研究的错误为好。如果只是将不同的原著摆在一起,会令读者一头雾水,分不清楚哪个才是正确的。如果断言以前说的LADY GRACE是错误的,就不会有人困惑。为进一步促进翻译小说研究的发展,有必要明确指出这是个错误。“说部丛书”底页里附的出版年份标注存在差异,这很容易被忽略。作品不同,初版和再版在准确性方面也存在着差异。这种情况虽然不太多见,但确实存在。商务印书馆在出版年份标注上管理较为松散,于是又产生了一个误解:研究人员通常会被附录中的出版年份所蒙蔽,这种情况可以说是根深蒂固了。

“说部丛书”出版年份标注的注意点

比如《海外拾遗》,其初版和再版的出版年份标注大相径庭。

初版:[《叙录》207]①[《叙录》207],即付建舟:《商务印书馆〈说部丛书〉叙录》,第207页。以下类同,不另注。附照片,英国毕脱利士哈拉丁原著、新译、光绪三十四年(1908)七月初版

再版:[《叙录》207]附照片,四集系列第②原注:原文如此。二集第七十二编、戊申年(1908)七月十六日初版、民国四年(1915)十月十九日再版

颇有意思的是,初版中原作者的名字并未出现在再版里。此外,初版的出版年份只有“七月”,而再版却详细到了“七月十六日”。并且,该作品最初并未收录至“说部丛书”,直至1915年才被重新编入2集。

陈大康被再版的描述所误导:

[编年④1576]英国毕脱利士哈拉丁著、商务印书馆编译所译述、光绪三十四年七月十六日③同②。(1908.8.12)出版、说部丛书二集第七十二编④同②。

陈大康相信再版,所以标注了初版中未标记的“十六日”。此外,他还犯了一个错误,写成“说部丛书二集第七十二编”,表示民国刊行的“说部丛书”2集,而事实上已有学者在其他作品中指出这一点。陈大康虽为著名学者,但仍旧在表述上出了错。可见,人们对商务印书版“说部丛书”的认识普遍浅薄。想必《叙录》存在的价值不言而喻。

此外,另一个例子就是《戎马书生》的初版和再版的底页。

初版:[《叙录》260]附照片,四集系列第三集第八十九编,民国九年(1920)四月初版

再版:[《叙录》260]无封面照片,四集系列第三集第八十九编,民国九年(1920)三月初版/民国十年(1921)一月再版

初版标记于“四月”发行,而在再版的底页中,将初版误记为“三月”发行。如此一来,可能会引起一些研究人员的注意。从再版的记述来看,笔者深信初版一定是在三月发行的。实际上,尽管结果是四月发行,但还是会在此之前的三月进行安排。因此,确认初版极为重要。

笔者之所以能如此断定,是因为《叙录》中刊登了照片。

针对误记的处理方法

对此笔者将作相关叙述,解释《清末民初小说目录》中保留早就存在的错误记录的原因。

阿英目录是编制清末民初小说目录的起点,20世纪80年代的日本可利用的目录除此之外别无其他。于是,笔者在日本计划对清末民初的小说进行编目。印象中,当时的日本几乎没有收藏小说实物(包括杂志)。

我记得当时的实藤文库收录了比较完整的“说部丛书”。笔者便趁此机会进行了计数。《清末民初小说目录》从实藤文库中收录了共56种单行本。其中,商务印书馆本有19种,而“说部丛书”仅10种。这虽说只是我模糊的记忆,但不得不说绝对是少之又少。其原因在于,清末部分是以阿英目录为基础的,共1610项(分解阿英目录后的数字,与收录种类数不同)。

现在的《清末民初小说目录》①指第12版。包括创作、翻译在内,约37100项。为了方便和阿英目录比较,我们从中只抽取清末部分,总数共计11131项,约为阿英目录的6.9倍。也就是说,目前来看,阿英所记录的也只不过是总数的14.5%,可见《清末民初小说目录》收录规模之大。

后来大家才知道阿英目录中有几处记述错误,诸如原作者的汉字写法与实物不同等。如果订正错误,过去的记录将会消失。这样一来,研究的发展也将变得无迹可循。

中国有研究人员批评樽本照雄目录存在不少错误,却不指出错误的具体例子,而是凭空捏造印象。他们似乎没有意识到樽本照雄目录是根据阿英目录等前人研究收集而成的,笔者认为这些人并没有仔细阅读过。

批评樽本照雄目录中错误过多,就等同于批评他们的老师和前辈的成就。他们没有意识到这个问题,似乎一心想要批评别人。一个愿意自己编制小说目录的人,是不可能轻率地作出这样的评价的。

之所以出现疑惑,是因为笔者保留了阿英的描述。付建舟就此作了阐述。

他援引樽本照雄目录第9版《青衣记》的英国作者有两位,即傅兰饧和傅兰锡(樽本先生援引阿英目录),“两个名字虽然是同一个人,但到底哪种写法正确,或者两种写法都正确,还有待进一步考证。”(205页)②付建舟:《商务印书馆〈说部丛书〉叙录》,第205页。。

樽本照雄目录标记的“傅兰饧”,在阿英目录第126页上是有据可循的。

然而,在付建舟的《叙录》第205页上刊登的新译底页上标明“原作者英国傅兰锡”。由此可见,是阿英误记了作者名字。但实物应优先于目录,因此,此处应改为实物上的表述,即傅兰锡原著,这无关于写法问题。(樽本照雄目录第12版加注)

《叙录》中也有极少数令人疑惑的地方。不过,付建舟基本上是根据实物忠实地记述,可谓是其鲜明特色之一。

笔者在制作目录时也会利用孔夫子旧书网。因为该网站会刊登书影,所以笔者较为关注。其实,不读书店所提供的解说也没有关系,其底页照片才是最重要的史料。

不足之处

请参阅《叙录》的参考文献。

樽本照雄目录即樽本编《清末民初小说目录》在该书的参考文献中共列有3种。

根据出版顺序重新排列,此处使用略号,即第3版(2002)、X第7版(2015)、第9版(2017)。而本文中引用的第6版(2014)尚未刊登。

其实,将旧版作为参考文献也无伤大雅。不过,在实际使用参考文献的过程中,标出最新版本才是研究的原则。因为新版本会修改旧版本的错误,所以基于旧版指出错误并不可取。

例如,付建舟指出《天际落花》的原著出版年份在樽本照雄目录第6版中定为“1855年”是错误的(279页①付建舟:《商务印书馆〈说部丛书〉叙录》,第279页。),[付日286]②[付日286],即付建舟:《清末民初小说版本经眼录(日语小说卷)》,第286页。中所记载的“1885年”才是正确的。这在樽目X第7版中作了修改。而付建舟参考的是第6版,是否有必要特意找出已经订正过的错误,笔者对此深表疑问。

有几处解释略有差异,具体如下:

《八十日》:[《叙录》320]附照片,四集系列第③原注:原文如此。二集[第]五十编。表述之所以发生变化是由于沿用了先前的[付二88]④[付二88],即付建舟:《清末民初小说版本经眼录二集》,第88页。中的解释。

《大荒归客记》:[《叙录》337]附照片,“《林译小说丛书》第二集第十八编,上海商务印书馆,时间不详”是错误的。

前者的“第⑤同③。二集[第]五十编”是“二集”,省略了“第五十篇”中的“第”字。

后者的《大荒归客记》并未收录至“林译小说丛书”。首先,它不属于林译,所以不可能被列入该丛书。林译小说丛书该集书的编号是《奇女格露枝小传》。想必是弄错了吧。

部分作品与付建舟曾出版的“经眼录”系列重叠。重复以前记述的部分,当然无关大局。有些地方虽然展示了书影,但与说明的文章不符。此处举两例:

《空谷佳人》:小本小说[《叙录》82]中附照片,标有“无发行年月”字样(82页),而底页上明确写着“辛亥年三月初版/中华民国九年二月六版”。照片与描述不一致。

《回头看》:初集第12编[《叙录》358]中附照片,底页标明“乙巳年(1905)二月初版/民国二年(1913)十二月版”(360页)。然而,付建舟却将其写作“乙巳年(1905)二月初版,民国三年(1914)四月再版”。笔者认为付建舟知道1913年和1914年都有重版书,只是书影和说明不一致,有必要努力进行说明。

前者《空谷佳人》是与“说部丛书”不同系列的“小本小说”。后者《回头看》或许由于篇幅关系,1914年再版本中并未刊登照片。这也可以证明“说部丛书”经过了细致的再版。倘若没有强大的意志力,这些内容便无法查明并准确描述。付建舟践行这一举措的努力值得高度评价。

“说部丛书”试行本的存在

实际上存在试行本,可却并未提及。居然有这样一版商务版“说部丛书”,实在是出乎意料。

笔者将其称之为“说部丛书”试行本。毋庸置疑,这是商务印书馆发行的实物,不过以往的研究人员鲜有接触。笔者是从郑方晓的《清末民初商务版〈说部丛书〉研究》中得知其存在的。

之所以称其为“试行本”,是因为它使用的是元版蒲公英图案的封面第一集和原本的集标记,但编号却不是元版。

元版的各集收录至第十编,并无第11编及其后续。有第11编是后面的初集,共计100编。然而,有些出版物却不合其规格。据笔者所知,第一集第11、12、13、17、22、23、26、34、35、39、80编,共11种。仔细找找,应该会有更多吧。

此处展示英国哈葛德著、林纾和曾宗巩译的《鬼山狼侠传》上、下卷(HENRY RIDER HAGGARDNADA THE LILY,1892)部分书影,见图3。

图3 《鬼山狼侠传》上卷书影

这篇小说被收录在[林译全集05]①[林译全集05],即《林纾译文全集》第五册(上海书店出版社2018年出版)。中。无副标题、上海商务印书馆、乙巳年(1905)七月初版/中华民国三年(1914)四月再版、说部丛书第一集第二十二编。

我们来回顾一下基本的变化。乙巳年七月初版带有元版蒲公英图案,收录于第三集第二编中。如果将其改称为初集丝带图案,就变为初集第22编(1913年12月再版/1914年4月再版)。这种变化是普遍的,或在以往众所周知。

上列版的封面是蒲公英图案,所以一定是元版。但请大家再看看书影,这并不是初集,而是第一集的第二十二编。尽管封面和集号是元版,但第二十二编却是后来的初集。元版和初集两个版本混为一谈,简直奇妙至极。

以往的研究几乎没有说明,被称为第一集的是元版的第二十二编。看上去像是介于元版和初集之间。所以笔者认为“这应该是元版延续上的试行本”。

笔者认为付建舟应该知道它的存在,但他似乎在《叙录》中没有多余的时间来补充说明,实属遗憾。

创建索引的必要性

《叙录》内容如此充实,理应有索引。若创建索引,研究人员便能够充分利用它。正因为该书是一本资料性书籍,笔者才强烈感受到创建索引的必要性。

希望学术专著制作作品索引成为一种常态。索引虽然只是细节的一小部分,但极为必要。

今后的期待

《叙录》作为研究“说部丛书”的基础资料,是第一手的重要出版物。尽管有些不足和误记,可该书的价值并不会随之下降。事实上,《叙录》是中国最早将商务印书版“说部丛书”全套成册的一本书,我们不应该误解它的意义。

据笔者所知,付建舟已就“说部丛书”的成立发表过以下两篇论文①编者按:付建舟关于商务印书馆“说部丛书”还撰写了另外两篇论文:1.付建舟、宁清:《〈说部丛书〉与近代中国知识生产新模式》,《浙江师范大学学报(社会科学版)》2020年第5期,第53—60页;《新华文摘》2021年第3期“论点摘编”。2.《商务印书馆〈说部丛书〉在近代中国的传播与接受》,《浙江师范大学学报(社会科学版)》2019年第3期,第94—100页。:

付建舟《谈谈〈说部丛书〉》,《明清小说研究》2009年第3期(总第93期)2009发行(月日不记)

付建舟《商务印书馆“说部丛书”初集考述》,《汉语言文学研究》2015年第4期(2015年12月15日)

基于这些,付建舟出版了《叙录》。笔者期待付建舟能在此基础上,以时间线为轴进行整理,并将上述原稿补充扩展,从而撰写出《商务印书馆〈说部丛书〉成立史》。