巩固贫困治理策略:从精准脱贫到乡村振兴

2021-11-03王志刚封启帆

王志刚 封启帆

摘 要:2020年底实现全面脱贫后,巩固拓展脱贫成果和构建防返贫机制将成为乡村振兴初级阶段的重要课题。本文在梳理国内外相关文献的基础上,着重分析了乡村振兴初级阶段各区域所面临的贫困威胁和相对应的破解策略。由于衡量指标单一、福利覆盖缺失、保障兜底不足和城乡二元结构等问题的存在,在巩固拓展脱贫成果的过程中,西、中、东部和城乡间将面临返贫风险、相对贫困、突发贫困和隐性贫困四类贫困威胁。基于现有减贫经验,得出需要运用阻断返贫路径、转换防返贫方式、构建制度化体系和破除城乡二元结构体制等手段进一步巩固脱贫成果,实现乡村振兴的目标。

关键词:乡村振兴;贫困治理;精准脱贫;制度防返贫

中图分类号:F065.2 文献标识码:A

文章编号:1000-176X(2021)10-0014-10

一、引 言

2020年底实现绝对贫困的全面消除,意味着中国减贫事业迈向新的历史阶段——乡村振兴,这是“三农”工作重心的历史性转移,也是2021年中央一号文件所关注的重点。“党中央认为,新发展阶段要把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务,举全党全社会之力加快农业农村现代化,让广大农民过上更加美好的生活”[1]。脱贫攻坚和乡村振兴战略都是新时代中国“三农”工作的重要战略部署,具有理念上的相通性和阶段上的递进性[2]。巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化是稳住农业基本盘的必要步骤,是发展“三农”工作环环相扣、步步为营的三个递进层次。要实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,首先要坚决守住脱贫攻坚成果,做到工作不留空档、政策不留空白。回顾扶贫攻坚开展至今,中国减贫实践成果斐然。通过深化改革和大规模扶贫开发,实现贫困人口持续大幅缩减,并于2020年底如期实现全面脱贫。在向第二个百年奋斗目标迈进的“历史关口”,中国减贫事业也将面临新的贫困治理格局,需要迈上新的历史台阶。党中央决定在脱贫攻坚目标任务完成后,对摆脱贫困的县,从脱贫之日起设立5年过渡期,意指在实现全面小康之后,重点关注贫困地区整体发展的脆弱性特质,将单一的关注贫困人口收入,增进到关注贫困地区产业发展、生态环境、组织治理、文化建设、人才补充等诸多方面,实现更高维度、更全范围、更多领域的脱贫治理。在围绕贫困地区和贫困人口治理的方向上,脱贫攻坚任务的目标与乡村振兴的要求在更高层次上不谋而合,都是为了实现贫困地区的全面振兴和贫困人口的全面小康。

为准确把握乡村振兴实施的各个关键环节,在乡村振兴初级阶段要打好战略基础,我们不仅需要总结脱贫攻坚战取得成就的实践经验,更要明晰即将面临的部分地区和部分人口的减贫不可持续性风险。这类风险出现的原因,除了贫困人口自身的收入具有不确定性外,还有福利保障跟进的缺失、城乡二元体制的固化以及应急维稳所需造成的返贫现象。乡村振兴战略的总要求与巩固脱贫成果的新阶段具有相通性,将继续围绕具有返贫风险的发生因素,进行针对性的识别和剔除。据此,由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡,加强对减贫成果巩固与返贫威胁之间矛盾的解决,着力推进脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴初级阶段的有效接续,对减贫深度高效治理与推进农业农村现代化、实现乡村全面振兴具有十分重要的战略意义。由于中国东、中、西部地区经济发展状况的不均衡,把握中国分区域实施乡村振兴的阶段目标显得尤为重要,能够帮助各区域因地制宜地划分脱贫成果巩固与乡村振兴战略推进的比重。

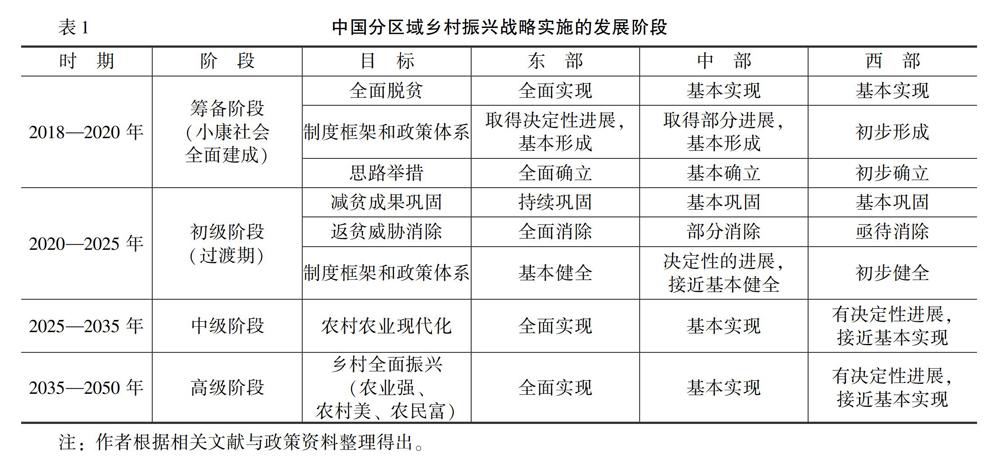

根据现有文献和新闻资料整理中国分区域乡村振兴战略实施的发展阶段表,笔者梳理了乡村振兴各时期的发展进程,明确减贫成果巩固与防返贫威胁机制的研究阶段,辅助合理把握政策调整的节奏、力度、时限,如表1所示。由表1可知,在乡村振兴的筹备阶段,乡村振兴的制度框架和政策体系基本形成,国内各区域乡村振兴的思路举措得以确立。在完成脱贫攻坚和实现全面小康后,乡村振兴迎来了新的发展阶段,即2020—2025年的乡村振兴初级阶段,该阶段减贫成果巩固和返贫威胁消除成为政策重点,各区域的发展阶段也有所区分,乡村振兴的制度框架和政策体系初步健全,乡村振兴取得阶段性成果。到2035年,全国各区域的乡村振兴进入中级阶段,乡村振兴进程取得决定性进展,东部地区农业农村现代化全面实现,中西部地区基本实现农业农村现代化。2035—2050年,乡村振兴进入高级阶段,乡村要全面振兴,农业强、农村美、农民富要全面实现。

根据以上划分,在乡村振兴初级阶段,巩固减贫成果、防止返贫威胁和进行相对贫困治理变得尤为重要。但是,由于现有文献对相关问题的研究相对匮乏,未能系统地阐明在全面脱贫之后贫困治理的新问题、新任务和新趋势。鉴于此,本文基于减贫路径演化视角,深入阐述在乡村振兴初级阶段中国贫困发生的主要形态和阶段特征,厘清其所面临的返贫威胁及相对贫困、隐性贫困等问题,并提出具体的破解策略。

二、文献综述

(一)国外有关贫困理论的梳理

国外对于贫困标准、定义和根源的探讨不断丰富。早在19世纪,Malpass[3]从绝对贫困的角度界定了贫困,认为家庭收入如果难以维持对于食品、衣物和住房等生活必需品的需要,便是处于一种贫困状态。在此基础上,对于贫困发生的根源,作为古典经济学代表人物的Smith[4]认为,市场存在自由调节机制,财富分配由市场竞争下的不同个体进行的不同懒惰行为导致,也是导致贫困问题的根源所在。与此同时,Schultz[5]的人力资本理论指出,人力资本匮乏是导致家庭贫困的根源,而家庭教育相关投资的滞后是导致人力资本匮乏的根本原因。进一步地,Srinivasan和Sen[6]从能力被剥夺和社会交换的角度提出了能力贫困理论和权利贫困理论。前者认为,考量贫困程度的要素应当注重贫困群体对物质内容与生存机会获取的“可行能力”层面,而不仅仅是收入层面;后者则指出,贫困的实质在于权利的缺乏和个人交换权利的下降。Lewis[7]則从更深层次的文化视角剖析了贫困产生的根源,指出穷人贫困的根源在于贫困文化的氛围渲染导致其形成易于贫困的思维模式和行为方式,并由此解释了贫困的代际传递问题。

Runciman[8]与 Robert[9]进一步提出了“相对贫困”的概念,认为贫困的衡量需要与一定参照系的对比,与家庭单位实际生活水平关系不大,而在于贫困主体间收入差距及以其他社会单位个体为参照物时的相对贫困的社会心态。基于此定义,贫困被量化为家庭人口在单位时间内最低量生活必需品的集合,并以收入指标的形式划定贫困线,但绝对贫困的划分标准难以测量人们的健康、教育和安全等非生理需求[10]。与之相对,Sheridan[11]提出资本建设理论,认为资产缺乏是导致持续贫困的根源,资产缺乏不仅包括收入指标,还包括人力资本和社会资本等无形资产的缺乏。在此基础上,Banerjee和Duflo[12]对贫困的主流经济学观点进行了反思,指出资本的介入不一定会对贫困产生正向影响,摆脱贫困陷阱需要从穷人本身的选择出发。

综上所述,贫困的发生是一个经济与社会相缔结的综合性问题,市场环境、思维传递和资本缺乏等都有可能成为诱致或使贫困持续的主要因素,对于贫困循环的探讨和有效率的资本援助,尚需在探清贫困的性质和阶段的视域下进一步地论证和考量。

(二)国内有关贫困治理的研究

1.脱贫攻坚防返贫长效机制的构建

减贫可持续性的基本要义,是指贫困削减的状态能够较长时期地维持,不出现反复返贫的状况,使得减贫能够呈一种直线、良性的运行态势,减贫可持续性的实现要求当前在国家治理体系现代化背景下构建“大扶贫”格局[13]。徐進和李小云[14]发现,城乡就业一体化、农村产业升级和贫困人口资产性收入的提升,都属于建设长效扶贫机制的政策支撑;而针对返贫长效机制建设,既要有针对低收入群体的就业政策和社会保障政策,也需要关注乡村振兴战略与减贫工作的紧密衔接。在减贫持续性方面,平卫英等[15]提出,可以通过实施新型经营主体培育、新型职业农民培育和致富带头人培训等贫困地区培训工程进行产业扶贫。此外,李芳华等[16]发现,易地搬迁和产业扶贫政策的实施,能够增强贫困户的内生动力,通过提升其人力资本方式,可以实现长期可持续脱贫,这种方式远优于财政转移支付和促进农户增收的激进论方式。总之,减贫具有可持续性是扶贫开发治理的必然要求,返贫问题也是其所面临的主要威胁。但可循论观点尚未有系统化的路径探索,针对长效机制构建还需随社会环境和贫困演进趋势的变化进一步“对症下药”,并及时更新。

2.脱贫攻坚与乡村振兴衔接的逻辑关系

魏后凯[17]认为,尽管全面脱贫任务已经完成,但在脱贫的质量和可持续性上仍需下功夫,有必要在“十四五”时期不断巩固脱贫攻坚成果,防止低收入人口返贫以增强脱贫成果的稳固性。冯丹萌[18]认为,如何处理好脱贫攻坚与乡村振兴五大要求的深度融合,并逐步推进脱贫地区稳步进入振兴阶段是急需厘清和解决的问题。汪三贵和冯紫曦[19]认为,脱贫攻坚与乡村振兴实现有效衔接,能够提升诸多资源的利用效率,保证各项指标的顺利实现。这两大重要战略任务,也是实现农业农村现代化与增进民生福祉的目标导向,具有一定意义上的阶段递进关系和内在承接关系。左停等[20]认为,作为不同发展阶段的战略任务,脱贫攻坚与乡村振兴并不是互相孤立的,而是紧密联系、各有侧重的,统筹协调好两者之间的关系,既要打好脱贫攻坚战,为乡村振兴做好铺垫,又要抓住发展机遇,着力增进民生福祉。涂圣伟[21]发现,构建防返贫长效机制并加强对返贫人口的政策扶持,是保持扶持政策稳定接续,保证两大战略有效衔接的基本要求,其在解决相对贫困问题上具有一致性和递进性。王介勇等[22]指出,脱贫攻坚和乡村振兴这两大战略是一个有机的、系统的整体,巩固脱贫攻坚成果将更好地促进乡村振兴,二者的相互促进在方向、目标上一致契合,在推进上相互融合,有效接续推进可以起到事半功倍的效果[23]。

3.脱贫攻坚与乡村振兴衔接的方向侧重

脱贫攻坚和乡村振兴都是系统性的国家工程,推动脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接,有必要坚持农民主体地位,在具体实施过程中动员全社会各方力量[24]。王介勇等[22]提出,需要构建思想、产业、人才、文化、生态、组织等各方面脱贫与振兴的协同推进保障措施。其中,刘焕和秦鹏[25]认为,思想衔接是首要任务,关键在于政策的承接和延续。而朱海波和聂凤英[26]认为,推进可持续的乡村产业发展是深度贫困地区推进脱贫攻坚和乡村振兴的着力点,也是促进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接的纽带。吕方[27]认为,两大战略有效衔接的实现路径不仅包括现实目标与政策层面的衔接,更为根本的是要着力推进理念方法与治理体系的衔接,首要的是要聚焦于脱贫攻坚实现的高质量,补齐短板,打牢基础。高强[28]认为,构建长效减贫机制并在此基础上实现乡村振兴,必须加快推进贫困地区经济社会发展,实现区域发展与扶贫开发相互带动,确保扶贫开发与经济社会发展相互促进。徐晓军和张楠楠[29]认为,脱贫攻坚与乡村振兴战略虽有一定的差异性,但两者衔接的重点就是实现政策覆盖从“特惠”向“普惠”转变。

(三)小结

综上所述,国外对于贫困标准、定义、根源和相关研究已相当丰富,为国内相关理论的探索提供借鉴,国内现有的关于贫困治理的文献主要围绕贫困产生根源、扶贫开发举措和长效机制构建等方面展开。而在全面脱贫实现后,有关脱贫攻坚与乡村振兴重要机遇期有效接续方面的文献相对较少。

有学者对实现全面脱贫后的贫困治理新格局作出思考和探讨,已取得一定的研究成果,但现有文献对于当前脱贫成效巩固措施的分析仍显不足。具体体现在:首先,现有对脱贫经验的总结受到局部环境的局限,所得出的结论无法系统地概括中国在绝对贫困消除之后、乡村振兴初级阶段发展中的阶段性特征。其次,没有从一般性的角度剖析全面脱贫之后巩固脱贫成果将面临的具体问题,即对乡村振兴初级阶段中国贫困治理所面临的主要矛盾认识依旧不够系统。最后,减贫可持续性的主要任务没有细化安排在乡村振兴各个阶段,顶层设计过于抽象,针对性举措不充分、不完整。针对上述不足,本文将就乡村振兴实施新阶段的脱贫成效稳固与防返贫举措做进一步分析。

三、现阶段各区域面临的贫困威胁

在乡村振兴初级阶段,中国减贫事业将从脱贫攻坚战中转入成果巩固中,由脱贫攻坚阶段转入乡村振兴的初级阶段。尽管进入乡村振兴初级阶段贫困的主要方向发生变化,但仍威胁着中国全面小康的巩固和发展。而巩固脱贫成果的主要方面包括预防返贫风险、遏制相对贫困、解决突发贫困和消除隐性贫困。即预防返贫风险是乡村振兴初级阶段作为常态化贫困治理的主要矛盾,而相对贫困、突发贫困和隐性贫困的治理则属于主要矛盾的主要方面,这四类贫困治理同样是需要关注的重点环节。因此,在实现全面脱贫之后,乡村振兴初级阶段可能面临的阶段性返贫问题是贫困治理极为关键的一部分,下面将针对预防返贫风险、遏制相对贫困、解决突发贫困和消除隐性贫困四方面在中国不同区域的侧重点展开深入分析,围绕易返贫群体的后续帮扶和脱贫成果巩固进行剖析。

(一)西部地区——预防返贫风险

中国西部地区是脱贫治理的重点地区,也是面临返贫风险最直接、最紧迫的区域。由于西部地区具有突出的环境脆弱性和制度滞后性,贫困人口自身、资源与环境的供给和社会福利体系的保障都可能成为返贫威胁的影响因素。此外,返贫威胁还包括生态、文化等多维度,正如脱贫的阶段是多维的,返贫威胁也是多种多样的,这些返贫风险在中国西部地区都将成为影响更大的短板。西部地区返贫面临的主要风险包括但不限于相对贫困、突发贫困和隐性贫困的威胁,其与后面三者属于一个包含与被包含的关系,构成了脱贫人口整体面临的减贫矛盾和威胁。

返贫风险威胁产生的根源与市场、政府和社会治理的内容密切相关,这三方面引申为贫困地区的要素分配、公平和服务的优化过程。进一步地,返贫风险威胁与收入分配机制、社会公平和基本公共服务均等化息息相关。绝对贫困的消除在现有条件下实现了社会资源配置中对效率的基本满足,但效率并不是作为社会资源配置状态的唯一判定准则,公平也是必须加以考虑的关键因素。在公共部门经济学中,市场能够决定的收入初次分配,也就是纳税之前的收入分配是有失公平的,是因为人们获取财产情况的天赋或能力、机遇差异,导致市场所决定的收入分配形式存在高低的悬殊差距。政府通过提供公共物品和矫正外部效应等举措着力解决现有的绝对贫困,但基本公共服务提供的城乡、东西部差距,决定了贫困地区在享受社会治理红利的窗口期有限,这种贫困状态仍然会威胁在绝对贫困线之上的脱贫人口。如果单单解决了“贫”的经济当先问题,而不进一步解决“困”的社会发展问题,返贫风险将重新威胁脱贫人口。

(二)中部地区——遏制相对贫困

中国中部地区由于地理上具有东西衔接的特点,尽管环境与资源供给、制度落实和福利保障等优于西部地区,但与东部地区的整体发展程度相距甚远,因此,中部地区应当更多关注相对贫困,在相对贫困的发生因素上下功夫,从源头进行治理。根据沈扬扬和李实[30]的研究,以全国人均收入中位数的40%为相对贫困标准,中国农村的相对贫困发生率为11%,而全国的相对贫困人口大部分在农村。对比之下,西部地区的绝对贫困现象居多,而中部地区的发展程度与西部地区相比优势不大,但目标追求相对较高,这就造成了中部地区的相对贫困遏制任务较重。虽然按照人均 GDP 或者人均国民收入衡量经济发展水平的标准,中部地区即将进入高收入地区, 但从人均可支配收入水平来看,中部地区农村仍然存在数量庞大的低收入群体,这一群体虽然摆脱了绝对贫困,但贫困脆弱性强,收入持续增长乏力,成为中部地区农村严峻的相对贫困问题。由此,中部地区的相对贫困问题逐步暴露出来。尽管农村绝对贫困发生率极低,但是相对贫困发生率却在不断攀升。这反映了以相对贫困标准测度的低收入人口规模庞大,也反映了全面脱贫任务完成后进一步解决农村低收入人口发展问题的艰巨程度。全面脱贫任务完成后,中国进入缓解相对贫困的新时期,将应对多方面发展的不平衡、不充分问题,采用多维相对贫困标准,以实现在继全面小康之后更加全面地向共同富裕迈进的目标。进入乡村振兴初级阶段后,中国中部地区的相对贫困现象将得到全面遏制,

在脱贫攻坚任务完成后,与乡村振兴初级阶段的衔接过程中尤其需要关注中部地区相对贫困问题引致的原贫困地区人口获得感和幸福感的落差。这种落差的产生与由原贫困地区与整体中国社会发展节奏的脱节有关,也与全球化进程加速、东西部地区融合发展所带来的信息不对称有关。一方面,相对贫困威胁来源于客观上的整体社会富裕程度和发展速度不同。根据发展经济学理论,东部地区逐渐呈现北京、上海等城市发展极,这类发展极快速吸引周边人口、资源等要素流入,导致发展极与周边城乡之间出现区域性的经济发展差距。从国内整体上看,东部地区吸收了国内绝大部分经济发展要素,造成东西部经济发展出现差距,进一步造成西部深度贫困地区相对于西部较发达地区的相对贫困,西部大部分地区相较于东中部地区的相对贫困,出现阶梯化、层次化贫困差距。另一方面,相对贫困威胁来源于已脱贫人口主观上与外界发展不契合的“被落后”心理状态。随着互联网的快速普及和通讯的贯通,以往因地理因素导致的信息隔离被打破,越来越多的贫困地区实现网、电畅通,已脱贫人口面对乡村振兴发展红利,产生“自觉性”贫困感,这种贫困感在中部地区尤为突出。

(三)东部地区——解决突发贫困

中国东部地区在全国范围内属于经济发达地区,绝对贫困和相对贫困现象发生率较低,其最具有代表性的致贫原因,就是由于突发事件造成的应急成本上升,由此导致的巨额支出使原本普通的家庭隱入贫困的深渊。其中,最为突出的突发事件是疾病导致的医疗成本支出。不同于中西部地区较为落后的医疗条件,东部地区往往在某些重大疾病的救治面前具有可选择性,这种选择往往会以巨额成本支出的致贫为代价,此类致贫现象在东部地区的农村屡见不鲜。东部地区距离海洋较近,面临各类自然灾害更直接更频繁,突发贫困的治理更应成为治理的重点。此外,东部地区具有更为活跃的市场经济,由此带来更高的经营风险。2020年新冠肺炎疫情的暴发对脱贫攻坚任务的完成提出了新的挑战,不仅对国内几大支柱性产业产生一定影响,也从不同程度上影响了东部地区的国民收入状况,作为弱势群体的边缘贫困人口也受到相当的冲击,甚至东部地区经营农产品贸易的农户因突发事件造成的农产品滞销,形成已脱贫人口再次返贫的局面。综上,针对突发性贫困的治理,对于维护社会和谐稳定和巩固全面小康成果等具有重要的现实意义。

在东部地区,无论是从教育对农村地区青年期成长和后期增收作用的发挥,还是从贫困家庭的食品营养、正确的医疗健康政策、合理的教育体系和财政支持政策等都在脱贫实践中得到良好的反馈,但是,东部地区因教育和疾病等因素带来的大额支出引发的突发性贫困威胁同样不容小觑。教育引致的代际贫困,让贫困家庭难以走出贫困泥沼,形成贫困的因果累积循环;由疾病带来的医药支出负担和由此引发的劳动力损失,会从“源”和“流”两个方面加剧贫困现状,已脱贫人口甚至可能返贫。针对以上情况,国家出台健康中国战略,加大贫困地区医疗保险、医疗补助和医疗人员的供给,一定程度上有效解决了贫困人口在疾病面前的后顾之忧。2020年新冠肺炎疫情暴发以来,国家全额支付新冠肺炎的诊疗费用,也是防止家庭为应对重大疾病引致的经济风险,将家庭经济风险转化并消解。在教育方面,国家通过“三支一扶”等政策引导有志青年在贫困地区发挥光热,通过注入人才、刺激经济和输入文化等扶持手段提升贫困地区教育水平,将贫困地区的整体教育环境提档升级,实现贫困地区贫困人口义务教育的完整和自由。乡村振兴战略总要求指出要实现“生态宜居”,这是对贫困地区整体生态环境的保护和人居环境提升整治的重要要求,也是防止生态自然灾害引致贫困、返贫进而提升人民生活质量的有效途径。综合各种复杂突发因素,尽管难以做到面面俱到,但预防突发性贫困带来的实际威胁也是至关重要的。

(四)城乡之间——消除隐性贫困

城乡流动人口一直是脱贫攻坚关注的重点人群,尤其是进城务工人员。据国家统计局数据显示,2020年全国农民工总量为2.8亿,属于流动人口群体的典型代表。由于东中西部地区经济发展和城乡发展之间的差距,造成了东部地区吸纳中西部地区的人口,城市地区吸纳乡村地区的人口,而进城、进东部地区的人口数量与其现有的经济规模不相适应,就会造成流动人口贫困现象的出现。东部地区不仅有高收入,更有高消费,流动人口如果没有稳定的收入来源,就容易造成隐性贫困。“隐性贫困”具体是指流动人口出现贫困现象后,在户籍统计中比较难以识别,更难以进行有效的精准帮扶,由此造成较为隐晦的贫困现象。在消除隐性贫困中,最难实施的环节是识别,最难进行的要求是精准,最难制定的措施是保障。为加深对隐性贫困的认知和治理,需要对隐性贫困的发生机理和演变过程进行深入剖析。尽管至2020年底,中国人口城镇化率已达到60%以上,实际存在于城镇化背后的流动人口却没有享受到城镇化带来的红利,造成城镇化的表面进步而民生福祉却整体下降的局面。

隐性贫困的出现与城乡发展存在的差距密切相关。首先,当前城市中高收入群体增多且密集,形成人均产值虚高,各区域的不同发展状况也容易使政府部门对整体经济状况盲目乐观,对部分人口收入水平的鉴别更容易管中窥豹。受各区域发展极的影响,区域内平均产值被无形拉高,隐性贫困人口被埋没在整体数据中。其次,外出打工成为贫困地区青壮年劳动力脱贫致富的主要途径,农民工群体通过进城务工,收入水平有所提高,但因其主要以体力劳动为主,且一般不具有当地户籍,享受的社会福利不高,其他生活支出增大,加之赡养负担较重,往往成为高收入、快脱贫的假象群体。再次,随着劳动力外出迁移,留守子女的生活质量会下降,缺乏父母的悉心照料往往會导致留守儿童发育不良、家庭教育水平滞后,形成一种社会性“畸形贫困”,即并非收入主导的贫困,而是受幸福指数影响下的贫困。最后,区域内的大型产业影响区域内整体经济水平,进而影响人均收入水平。实际上,贵州、云南和四川等贫困地区发展特色产业往往有自身的地理区位优势,规模化产值相对较高,但由于技术水平偏高的产业集群居多,资本有机构成高,带动脱贫人口就业能力有限,出色的经济数据掩盖了区域内未就业人口。

综上所述,针对各区域的不同治理重点,中国在乡村振兴初级阶段需要具有更加针对性、更加高效性的减贫治理。西部地区的返贫风险预防、中部地区的相对贫困遏制、东部地区的突发贫困解决以及流动于城乡之间的隐性贫困消除应当成为中国各区域在乡村振兴初级阶段的侧重点。在脱贫攻坚战略思想指导下,中国开展了一系列产业、教育、医疗、搬迁和兜底保障等针对性、综合性脱贫举措,贫困削减成绩斐然。进入2021年,贫困治理事业迎来脱贫成果巩固的新阶段——乡村振兴,需要对脱贫人口进一步实施追踪动态管理以进行有效返贫阻断,对贫困转变发展进行相应的扶贫制度构建,以推进贫困治理的完善化和深层化。

四、构建乡村振兴的防返贫机制

减贫的坚强政治意愿、强大组织动员能力、改革农村土地制度和优化初始收入分配是大规模减贫实践的坚实基础,而以前30年的社会政策和人力资本积累等制度优势是其根本保障[31]。面对上述四大贫困治理难题及成果巩固的要求,中国减贫事业需要与时俱进作出调整。

(一)阻断返贫路径——分门别类“查缺补漏”

西部地区属于脱贫攻坚的重点区域,也是乡村振兴战略推进的重中之重,中央确立脱贫攻坚与乡村振兴过渡阶段建立5年的脱贫观测期,确保在一定时期内政策供给与资源供应的可持续性,有利于防止突发性贫困导致防返贫进程的阻断。结合乡村振兴战略在人才、组织、生态、产业、文化等方面的要求,需要阻断的返贫路径也需要分布在这五大方面。首先,针对人才方面的返贫风险,一方面,应当通过教育、培训和科普等手段对已脱贫人口进行贫困治理后的思维矫正,转变与生活状态相适应的思想观念变化;另一方面,要有针对性地加强人才输入,鼓励高素质人才到西部地区的乡村担任要职,带动区域内人口思想转型。其次,针对组织方面的返贫风险,要加强对西部地区乡村组织治理的考核评价,适当进行组织能力的奖惩措施制定。再次,对于生态方面的返贫风险,一方面,继续保证西部地区生态环境的有效治理,遏制西部地区的生态环境恶化;另一方面,为保护生态而转业的脱贫人口提供新的工作岗位和发展机会,促进其个体增强和职业发展。此外,针对文化方面的返贫风险,需要加强文明乡风建设,发挥新乡贤的先进文化渗透作用,强化贫困人口致富意识。在重大突发事件发生后,还要注重因此导致的返贫人口的心理辅导与人文关怀,帮助重大事件受难家庭重塑生活信心,防范心理返贫。最后,对与产业相关的返贫风险,应当更加注重扶贫产业项目的后续扶持,在较长一段时期内继续为其进行政策护航。此外,由于脱贫人口所面临的返贫风险是多层次、多维度、多领域的,对于返贫路径的阻断也需要多层次帮扶策略的适时灵活组合。除对特定脱贫人口面临的首要返贫威胁因素及时采取针对性策略以外,还需要对返贫威胁因素进行综合防范和多维治理。

(二)转换防返贫方式——稳步推进“三大转型”

防返贫方式需要从不同的层次进行适当的转换,不仅仅将收入作为衡量贫困的主要标准,将单一的收入性扶贫衡量测算,转换到贫困人口内生能力发展的衡量测算,实现由收入型扶贫向发展型扶贫转换。中部地区的相对贫困问题要将农户的内生性发展作为主要发力点,将贫困人口的就业、教育和职业发展作为侧重点,通过相应的政策创新和政策设计,注重解决体制机制存在的主要问题,为中部地区的贫困人口提供更多提升和发展的机会。

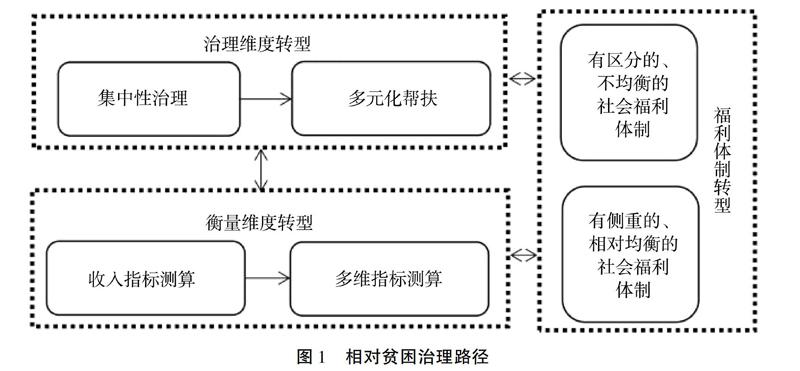

在中部地区区域内经济发展不均衡的经济环境下,尤其是在市场资源配置环境中本身就居于弱势的农村地区,相对贫困现象更为明显。此外,一旦经营主体面临市场经营能力受到限制等意外风险,经济负担将远远超出其所能承受的能力,更容易导致贫困的发生。如图1所示,相对贫困的治理包括三大转型:首先,衡量维度转型,由单一收入指标测算向多维指标测算转换,也就是从单一的收入指标贫困治理向多维指标贫困治理转变。测算衡量维度转型的要义是真正让贫困人口实现自主增收,不仅要靠贫困户自身提升素质,增加自身人力资本积累和贫困地区整体人力资本水平的提升,还要着力创造人力资本发挥作用的环境。其次,治理维度转型,推进由当前时间与空间上的集中性贫困治理向多元化帮扶的制度化防返贫转变。为有效实现扶贫开发的深层次治理,需要来自政府、社会和各类组织的多元化帮扶,帮助脱贫主体营造有利于脱贫的环境。最后,福利体制转型,由有区分的、不均衡的社会福利体制向有侧重的、相对均衡的社会福利体制转型,逐步实现相对贫困人口的福利覆盖,而且是有侧重的覆盖,以帮助其脱离贫困“泥沼”。为应对相对贫困威胁,在上述三大转型过程中,应当积极实现衡量维度、治理维度与福利体制的密切配合,共同推进相对贫困治理。

(三)构建制度化体系——重心过渡到政策护航

全面脱贫之后,中国各区域有两大减贫难题:首先,西部地区的绝对贫困治理到预防返贫风险的转移,需要后续多元因素的保障和多重领域的跟进。其次,中部地区的相对贫困和东部地区的突发贫困的帮扶和治理是一个持久的过程,在乡村振兴战略推进的各阶段都有可能再次发生,而中国提高绝对贫困线后的减贫重点仍然是农村[32]。为确保乡村振兴初级阶段贫困问题的有效把握,现存形势迫切要求我们构建能够适应新的扶贫形势、使新型贫困问题能够得到长效治理的新体制,确保相对贫困者和突发贫困者得到稳定的帮扶和应有的保护,尤其是对于面对突发贫困处于较低抵抗力的贫困人口,构建制度化体系显得尤为重要。

一方面,要着力建构与乡村振兴初级阶段相匹配的扶贫制度,延续贫困帮扶治理的连贯性。贫困帮扶制度的规范化是建构正式制度的重要支撑,要逐步确立规范化帮扶制度,建立因地制宜、相对统一的帮扶标准,大区域覆盖,小范围调整,因地制宜地将适合地情的贫困帮扶制度纳入到乡村振兴背景下宏观经济发展战略中。制度化扶贫体系的构建将遵循县、村、个体的精准扶贫路径,依靠前期搭建的精准扶贫户数据库,实现精准把控,形成定式制度下的动态调整。另一方面,要逐步将政府扶贫托底过渡纳入到乡村振兴的常态化工作中,保证贫困治理长效性。一方面,要构建正式的贫困帮扶制度,将国家减贫政策制度化,用制度确保帮扶治理连贯性。要完善制度层面构建,开展扶贫制度的供给侧改革,增进扶贫开发、社会救助和社会保障等不同制度之间的有效衔接,解决贫困治理碎片化难题,完善综合性治理结构和治理机制,以确保扶贫工作和效果的准确到位。贫困帮扶制度的规范化是建构正式制度的重要支撑,要逐步确立规范化帮扶制度,建立因地制宜、相对统一的帮扶标准,大区域覆盖,小范围调整,因地制宜地将适合地情的贫困帮扶制度纳入到宏观经济发展战略中。制度化扶贫体系的构建将遵循县、村、个体的精准扶贫路径,依靠前期搭建的精准扶贫户数据库,实现动态精准把控,形成定式制度下的动态调整。另一方面,要完善政府扶贫托底的常规职能渗透到政府的常态化工作中,以保证扶贫工作的长效性。2021年“国务院扶贫开发领导小组办公室”更名为“国家乡村振兴局”,通过“三农”工作重心的平稳转移,顺利实现脱贫攻坚到乡村振兴的阶段性过渡,将原本集中在脱贫攻坚领域的资源要素,全面推进向乡村振兴初级阶段过渡,是国家减贫政策化、机构化的关键一招。5年过渡期的设置是国家乡村振兴局的主要任务,构筑防返贫机制、加强对低收入人口的常态化帮扶和推进工作体系稳步转型成为制度化扶贫体系构建的重要内容。

(四)破除城乡二元体制——更多关注流动贫困

城乡之间和区域之间的流动性贫困具有隐性特点,也注定了治理难度的指数加大。区域之间的地理区位和经济发展一时之间难以逾越,而城乡之间的二元结构破除却可以通过体制引导和政策扩散进行创新。当前,隐性贫困仍存在两个方面的窘境:一方面,城乡之间、区域之间的隐性贫困人口因识别难度加大而难于被福利覆盖和保障;另一方面,城镇相对贫困发生率的上升幅度和城镇相对贫困状况恶化的速度也高于农村。这些窘境的出现显然与进城务工人员的市民化进程滞缓有关[33]。乡村振兴战略是认识城乡发展规律,破解城乡二元格局的主要抓手。城市和乡村是一个有机的整体,只有两者都可持续发展,才能实现城乡发展的支撑共济性,否则日益衰退的乡村,必将成为城市发展的负担和隐患,成为社会可持续发展的不稳定因素。完善政策体系, 促进城乡统筹发展,以乡村振兴战略带动农业农村发展、进一步巩固拓展脱贫攻坚成果是乡村振兴初级阶段的发展要义。

在乡村振兴初级阶段,为保障徘徊在贫困线上的低收入、不稳定收入的流动人口得到精准的识别和帮扶,需要对城乡户籍结构、制度框架等进行战略设计。基于现有的流动贫困人口治理经验,加大对隐性濒贫人口的識别和保护,构筑起农村与城市同水平的贫困预防体系,尤其以农村为重点的新型治理体系。同时,在城乡一体化和城镇化进程中,还要着力清除户籍带来的福利保障的不平衡性,进行行之有效的制度建设和政策设计。在乡村振兴初级阶段中,要尤其注意城乡统筹发展的政策设计,对隐性濒贫人口给予更多关注度。

五、结论和政策启示

返贫风险、相对贫困、突发贫困和流动于城乡之间的隐性贫困的扶贫开发治理将成为继收入性贫困治理后乡村振兴初级阶段面临的主要问题及工作方向。基于上述分析,本文主要观点及思想理路概括如下:第一,脱贫主体脆弱性等导致返贫风险威胁,西部地区应当着重预防返贫风险。脱贫主体就像大病初愈的“儿童”,尽管经过精准脱贫的“治疗”,但由于其主体脆弱性,本身“体质较差”,所以极易受多方面(包括产业、医疗、教育、就业等)的威胁,使“病情”再次复发。第二,福利覆盖缺失等引发的相对贫困威胁,中部地区应当着重遏制相对贫困问题。由于过去单一的贫困衡量标准有效性不足,从多维贫困标准中不难发现脱贫主体往往享受不到较好的福利待遇,造成虽然收入达到脱贫标准,但生活质量却依旧“留在原地”,昂贵的生活成本仍会让脱贫主体再度陷入困难。第三,保障兜底不足等造成突发贫困威胁,东部农村地区应当着重解决突发贫困问题。一次简单的意外就可能造成一个家庭的贫困,这在脱贫实践中并不鲜见,其根源在于对贫困人口在面对大额支出或巨额损失这种“硬伤”面前缺少相应的兜底保障。由于贫困发生的动态性和随机性,决定了贫困动态治理需要與扶贫阻断相结合运用,边堵边治,确保在长效减贫工作中降低贫困增量。第四,城乡二元结构造成的差距等形成隐性贫困威胁,各区域应当更加关注城乡之间流动人口。农民工群体作为隐性贫困的典型代表,其以农民身份进入城市工作,既不能享受城市的各项福利待遇和保障,又需要支付城市生活的高额成本,是处在贫困边缘徘徊的扶贫隐性群体。甚至在国家实施精准脱贫战略这样的政策红利面前,也无法被甄别和覆盖,本质是由于城乡二元结构造成的各方面差距,使这类群体在脱贫政策面前隐形,而低收入、高生活成本、低福利待遇却赤裸裸得摆在这类群体面前。

通过上述分析,本文提出如下四点政策启示:第一,加强返贫风险监控,预测防范返贫风险。通过加强返贫风险的监测和监控,预测和阻断脱贫人口返贫路径,加强对相对贫困、突发贫困和隐性贫困的甄别救济,实现更精准的“真扶贫”“扶真贫”。通过返贫风险监控举措,做好应对脱贫人口抵御脱贫后面临的多样化返贫威胁,实现全面脱贫后深度贫困地区主体濒贫的治理,做好防返贫工作预防规划,巩固脱贫成果坚持常态化、长效化。第二,拓展转换防返贫方式,强化相对贫困治理。相对贫困治理要从三方面切入:一是从策略上要把集中性的扶贫资源转化为常态化的制度帮扶,实现原扶贫资源有序合理地分配到脱贫环境建设中。二是将城乡二元治理结构从户籍等切入纳入到统一扶贫测贫治理体系中,贫困人口身份的转变往往意味着福利待遇的转变,是通过社会福利转移支付实现的。三是要引导贫困人口提升劳动力素质,给予更好的再教育、再学习平台,使其更好地适应现代化社会生产节奏,实现相对贫困、隐性贫困和突发贫困人口的能力型脱贫。要针对脱贫人口实施信息管理和措施安排的动态化管理,对其所面临的返贫威胁采取针对性化解策略,以保证减贫工作效果的巩固和脱贫成效的可持续性。第三,加快制度化扶贫步伐,做好政策过渡顶层设计。对于转型后突发贫困应对和开发治理问题,迫切要求我们持续推进制度化扶贫政策,适时地开展不同类别贫困的甄别救济,形成常态化、精准化、具体化贫困治理制度体系。之前消除绝对贫困的资源和财力应当逐步向建设制度化保障靠拢,为实现长效扶贫可持续性添砖加瓦。第四,促进城乡一体化建设,着力帮扶流动困难群体。城镇化是促进城乡融合的必经之路,局部地区的异地搬迁有利于加快城镇化进程,促进城乡融合发展,在地理维度上消解城乡发展差距。要强化异地搬迁后续扶持,实现就业渠道的拓展,确保搬迁群众在新地域有保障,在新领域有工作,在新平台能致富。此外,要关注城镇隐性贫困人口,关注隐性贫困人口的家庭生活质量,增加进城务工人员的社会福利水平,为困难群体解决生活上的后顾之忧。同时也要注意到城市中单身妇女、孤寡老人等特殊群体,通过社区走访等了解他们的生活状况,做到有人问、有人管。政府要给予更多的技术培训、再教育平台发展空间,帮助贫困劳动者提升工作技能和素质,通过能力培育途径扶助城乡之间流动的贫困人口,实现脱贫人口逐渐由收入型扶贫向能力型扶贫的战略转变。

参考文献:

[1] 中共中央,国务院.关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见[EB/OL].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1692308810338509410&wfr=spider&for=pc,2021-02-21.

[2] 涂圣伟.脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接:目标导向、重点领域与关键举措[J].中国农村经济,2020,(8):2-12.

[3] Malpass,P.Poverty: A Study of Town Life[J]. Housing Studies, 2012, 27(3):398-404.

[4] Smith,A.An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations[M]. Oxford: Clarendon Press,1776.

[5] Schultz,T.W.Investment in Human Capital[J]. The American Economic Review, 1961,51(1):1-17.

[6] Srinivasan,T.N., Sen,A.K.Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1983, 65(1):200.

[7] Lewis,O.The Culture of Poverty,and the Struggle for the Meaning of the Puerto Rican Nation[J].Centro Journal,2014,(4):172-192.

[8] Runciman,W.G.Relative Deprivation and Social Justice[M].London: Routldge and Paul,1996.

[9] Robert,C.Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?[J]. Environment and Urbanization, 1995, 7(1):173-204.

[10] Holman,R.Poverty Explanations of Social Deprivation[M]. London: Martin Robertson and Company,1978.

[11] Sheridan,M.Assets and the Poor:A New American Welfare Policy[M]. New York: M.E.Sharpe Inc.,1991.

[12] Banerjee,A.V.,Duflo,E.Poor Economics:A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty[M].New York: Public Affairs,2012.

[13] 燕繼荣.反贫困与国家治理——中国“脱贫攻坚”的创新意义[J].管理世界,2020,(4):209-220.

[14] 徐进,李小云.论2020年后农村减贫战略和政策的相关问题[J].贵州社会科学,2020,(10):149-155.

[15] 平卫英,罗良清,张波.我国就业扶贫的现实基础、理论逻辑与实践经验[J].管理世界,2021,(7):32-43+3.

[16] 李芳华,张阳阳,郑新业.精准扶贫政策效果评估——基于贫困人口微观追踪数据[J].经济研究,2020,(8):171-187.

[17] 魏后凯.“十四五”时期中国农村发展若干重大问题[J].中国农村经济,2020,(1):2-16.

[18] 冯丹萌.国际视角下脱贫攻坚与乡村振兴相融合的探索[J].当代经济管理,2019,(9):43-48.

[19] 汪三贵,冯紫曦.脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接:逻辑关系、内涵与重点内容[J].南京农业大学学报(社会科学版),2019,(5):8-14+154.

[20] 左停,刘文婧,李博.梯度推进与优化升级:脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接研究[J].华中农业大学学报(社会科学版),2019,(5):21-28+165.

[21] 涂圣伟.脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接:目标导向、重点领域与关键举措[J].中国农村经济,2020,(8):2-12.

[22] 王介勇,戴纯,刘正佳,等.巩固脱贫攻坚成果,推动乡村振兴的政策思考及建议[J].中国科学院院刊,2020,(10):1273-1281.

[23] 储思源.高质量实施乡村振兴战略对策研究[J].中共乌鲁木齐市委党校学报,2018,(3):50-55.

[24] 豆书龙,叶敬忠.乡村振兴与脱贫攻坚的有机衔接及其机制构建[J].改革,2019,(1):19-29.

[25] 刘焕,秦鹏.脱贫攻坚与乡村振兴的有机衔接:逻辑、现状和对策[J].中国行政管理,2020,(1):155-157.

[26] 朱海波,聂凤英.深度贫困地区脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的逻辑与路径——产业发展的视角[J].南京农业大学学报(社会科学版),2020,(3):15-25.

[27] 吕方.脱贫攻坚与乡村振兴衔接:知识逻辑与现实路径[J].南京农业大学学报(社会科学版),2020,(4):35-41.

[28] 高强.脱贫攻坚与乡村振兴的统筹衔接:形势任务与战略转型[J].中国人民大学学报,2020,(6):29-39.

[29] 徐晓军,张楠楠.乡村振兴与脱贫攻坚的对接:逻辑转换与实践路径[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2019,(6):101-108.

[30] 沈扬扬,李实.如何确定相对贫困标准?——兼论“城乡统筹”相对贫困的可行方案[J].华南师范大学学报(社会科学版),2020,(2):91-101+191.

[32] 陈基平,沈扬扬.从关注生存需求到关注平衡发展——后2020中国农村向相对贫困标准转变的政策与现实意义[J].南京农业大学学报(社会科学版),2021,(2):73-84.

[33] Ravalion,M.,Chen,S.Weakly Relative Poverty [J].Review of Economics & Statistics,2011,93(4),1251-1261.

[31] 汪三贵.中国40年大规模减贫:推动力量与制度基础[J].中国人民大学学报,2018,(6):1-11.

[32] 张红宇,陈良彪,胡振通.构建农业农村优先发展体制机制和政策体系[J].中国农村经济,2019,(12):16-28.

[33] 汪晨,万广华,吴万宗.中国减贫战略转型及其面临的挑战[J].中国工业经济,2020,(1):5-23.

(责任编辑:刘 艳)

From Targeted Poverty Reduction to Institution-based Poverty Prevention:

A Solution to the Conformity of Achievements in the Primary Stage of Rural Revitalization

Wang Zhigang,Feng Qifan

(School of Agricultural Economics and Rural Development, Renmin University of China, Beijing,100872)

Abstract:After the realization of total poverty alleviation by the end of 2020, the expansion and consolidation of the achievements of poverty alleviation and the construction of the mechanism of preventing the return to poverty have become an important topic in the primary stage of rural revitalization. In the initial stage of rural revitalization, due to the vulnerability of poverty alleviation subjects, the lack of welfare coverage, the lack of security and the gap between urban and rural areas, the consolidation and expansion of poverty alleviation achievements will be faced with the risk of returning to poverty, relative poverty, sudden poverty and hidden poverty threats. Based on the above analysis, measures such as blocking the path of returning to poverty, transforming the way of preventing poverty, constructing an institutional system and breaking the urban-rural dual system should be used to resolve the poverty reduction contradictions. Efforts should be made in strengthening the risk monitoring of returning to poverty, expanding the dynamic governance of poverty alleviation, accelerating the pace of institutionalized poverty alleviation and promoting the construction of urban-rural integration.

Key words:rural revitalization; Targeted poverty alleviation; Dynamic governance; System of anti poverty

收稿日期:2021-07-25

基金項目:国家自然科学基金应急管理项目“基于目标导向的新型农业支持保护政策体系研究”(71841010);国家自然科学基金重点项目“食品安全消费者行为与风险交流策略研究”(71633005);北京新农村建设基地专项项目“乡村振兴战略背景下北京市新型农业支持保护政策体系研究”(PXM2019-014207-000016)

作者简介:王志刚(1965-),男,辽宁开原人,教授,博士,博士生导师,主要从事脱贫攻坚和产业经济等研究。E-mail:ohshigo@163.com

封启帆(1996-),男,山东黄岛人,博士研究生,主要从事乡村振兴和农村发展等研究。E-mail:qfanfeng@163.com